Полная версия

Беларусь. XX век, железный век. Взгляд из окна своего дома

Но, как обычно, «начали за здравие, а кончили за упокой»…

В июне 1937 года Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило документ, который, как «Приказ», подписал нарком внутренних дел Н. И. Ежов. Приказ N00485 имел, казалось бы, узкую нацеленность – «О полной ликвидации… личного состава польской агентурной разведки, действующей в СССР». Но, как было всегда принято со времен империи, приказ «на местах» был прочитан по-своему и привел к массовому уничтожению поляков, в основном крестьян и беженцев-коммунистов из Польши. Согласно донесению НКВД от 10 июля 1938 года, число лиц польской национальности, арестованных на основании этого приказа, составило 134 519 человек. Из них 71,3 тысячи человек были давние жители УССР и БССР.

От 40% до 50% арестованных людей большевики казнили (т.е. от 50 до 67 тысяч человек), остальных отправили в концлагеря или выслали в Казахстан [22].

«Польскую автономию имени Дзержинского», которая ещё какое-то время держалась в республике, уже можно было и не расформировывать, так как к 1940-ому году почти все поляки и беларусы-католики или разбежались или были репрессированы. После войны, в 50-е годы, остаткам уцелевших поляков и некоторым беларусам-католикам «разрешили» выехать в Польшу. Город Гродно, например, окончательно «советизировался», что означало практически его полное опустение, город превратился в памятник исторического прошлого. Исчезла целая ветвь беларуской католической конфессии, неотъемлемая часть общей беларуской культуры.

В 1939 году не менее позорный, чем «Рижский мирный договор», заключенный втайне от своих народов, «Пакт Молотова-Риббентропа», окончательно включил Западную Беларусь, весь беларуский народ, в состав государства, исповедующего «сталинскую» национальную доктрину. Недаром этот документ, вместе с факсимиле «гения всех времен и народов» на карте раздираемой Европы, так долго хранился в сейфе генеральных секретарей компартии СССР, вплоть до последних дней Первого секретаря КПСС «Союза нерушимого», Горбачева, утверждавшего об отсутствии такого документа у него.

Горбачев отрицал до конца своего правления наличие и этого «пакта», и «секретные протоколы» и карты раздела Европы, и самого сговора с фашистами, а современные «сталинисты» уже договорились до того, что II-ая мировая война «началась из-за отказа Польши удовлетворить германские претензии» (И. Пыхалов, «Надо ли стыдиться пакта Молотова-Риббентропа?», «СПЕЦНАЗ РОССИИ N 10 (97) Октябрь 2004 года).

Кстати, думаю, не зря подобные материалы публикуются в таких откровенных, военно-шовинистических сборниках, настраивают общественность на фашистский лад, приучают так думать «широкие слои населения».

Для беларуса не имеет особого значения оценка этого «пакта» с моральной, даже с «исторически обоснованной» позиции аналитика. Все гораздо проще и легко оценивается конкретными цифрами. В очередной раз, хотелось бы чтобы в последний, в 1939 году, Россия, на этот раз советская или сталинская, как кому нравится, делила с другим государством чужие земли, по своему усмотрению, не считаясь с народами, там проживающими.

Тогда же, в 1939 году, город Вильно (сегодня Вильнюс), город моих дедов и прадедов, а с ним весь Виленский край с преобладающим беларуским (литвины) населением (по разным источникам их там было до 80%), «прирезали» к другой республике. Хорошо еще, что к Литовской ССР, там хоть наши соотечественники жили, да и сама Литва, как она стала называться в советское время, была беларусам-литвинам ближе какой-либо другой страны (суверенной республики в составе СССР до 1989 года). Чего, к сожалению, не скажешь сегодня из-за курса принятого новым правительством республики.

Некоторые цифры и даты этого великодержавного, российского, политического тотализатора, просуществовавшего почти полтораста лет, где на кону были целые народы, все же привести надо.

Жернова истории

1797 год – всю огромную территорию Великого Княжества Литовского делят на части три империи, три государства (Россия, Австрия и Пруссия) и восточную ее часть под названием Литовской губернии присоединяют к Российской империи.

Позже термин «Литва» оставят только за одной Виленской губернией, хотя в народе Литвой, в течение всего XIX века продолжают называть почти всю современную часть Беларуси.

В официальном титуле царя Николая I все так же присутствовали титулы «Великий князь Литовский» и «князь Самогитский». В переводе на современный, понятный нам всем, язык, это означает – «Великий князь Беларуский» и «князь Литвы», поскольку Самогития – это Жемайтия, как она обозначена на политических картах XVII и первой половины XIX века. Сегодня это и есть территория Литовской Республики. Россия середины XIX века Литвой все так же считала Беларусь, а до середины ХХ века на всех картах присутствовали и Брест-Литовский и Минск-Литовский (до 1939 года).

Герб «Погоня» являлся составной частью гербов беларуских городов, тогда как на гербах Самогитии (cовременной Литовской республики-Летувы) присутствуют «столпы Кейстута», иначе «Калюмны», – герб Рюриковичей.

После первого раздела Литовско-Польского государства («Речь Посполита») Россия «прирастила» к себе население в 1 300 000 человек. После второго раздела (1792 год) России достались восточные земли Литвы (Беларуси) с городами Витебск, Орша, Могилев, Гомель общей площадью до 92000 км. кв.

После второго раздела Речи Посполитой еще более четырех миллионов граждан этой страны оказались в разных государствах: западные беларусы-католики оказались в Прусском королевстве, а восточные беларусы-литвины, униаты и православные – в России. В России в этот период времени проживало чуть более 20 млн. человек русского населения. Об остальных национальностях в ней проживающих говорить не буду.

«Кусок беларуского пирога, откушенного Екатериной Великой составлял огромную площадь с населением более пяти миллионов человек. Всего до «присоединения» западных земель в Российской империи проживало около 30 млн. жителей». Это составляло тогда шестую часть всего населения России. Учитывая примерную пропорциональность роста населения державы, можно утверждать, что и сегодня каждый шестой россиянин, если не беларус, то поляк, сам этого не подозревая. Вот и встречаешь в наши дни «истинных русских патриотов» с польскими или беларускими фамилиями» [6].

В результате трех разделов Речи Посполитой к середине ХIХ-го века народы современной Беларуси почти целиком попали в полную зависимость от России. Новое, советское государство, сначала РСФСР, а позже Союз Советских Социалистических Республик (СССР) стали преемником Российской империи и дважды за два десятилетия (1917—1939 г.г.) перекроили, вместе с Германией, карту Европы, «воссоединили» земли и народы Западной Беларуси, Прибалтики и Украины, фактически присоединили к империи еще пять народов со своими землями. В два этапа Беларусь еще и еще раз была рассечена на части после революции 1917 года.

В 1918 году, подписав «позорный Брестский мир» (так его тогда называли в Российской империи), большевики «сдали» Германии Западную Украину, Прибалтику и почти всю Беларусь. Началась советская часть истории этих стран, история трагическая и кровавая.

Немного из истории взаимоотношений Беларуси и России в начале «советизации» страны.

Новая Византия, «третий Рим», то в облике Российского самодержавия, то в форме Советской власти тщательно искореняла любые усилия «братского», славянского народа добиться самостоятельности, самому решать и выстраивать свое будущее.

Пять веков, со времен походов войск Ивана Грозного, Литва-Беларусь оставалась ареной противостояния России с Европой, а западные границы империи постоянно передвигались по земле моих родичей, оставляя на ее теле неизгладимые рубцы. Впрочем, и сегодня мало что изменилось. Например, даже название страны – «Беларусь» (через букву «А»), вызывает у российских чиновников изжогу, а обюрократившаяся Академия Наук России устами ученого секретаря Института русского языка (Пыхов В.) требует исполнения «единственно правильной нормы» употреблениия названия в документах независимого государства (газета «Наша Нiва», N 45 от 2.12. 2009). Видимо, еще живо там поколение «специалистов», которых присылали в 50-е годы двадцатого столетия на радио в Минск, где работала диктором моя тетушка Лилия Стасевич, нормативные документы, списки слов, с требованием заменить «чуждое» им, беларуское слово «хвiлiна», своим «истинно славянским словом» – минута.

В бесконечном продвижении все дальше и дальше на запад, Россия, откатившись в 1918 году назад, на восток, в 1939 снова передвинула свою границу и добралась до всего нашего обширного родственного клана, жившего тихо и мирно столетиями в «Западном крае», бывшем Великом Княжестве Литовском, позже Речи Посполитой.

Почти все мои предки со стороны матери, в частности Валахановичи и Довнары, обжили места вокруг древнего городка Койданово (так в русском написании), где появилась со строительством Московско-Брестской железной дороги станция Негорелое. А Негорелое и Койданава (так по-беларуски), сегодня называются Дзержинском, именно отсюда родом этот «пламенный революционер». В первую мировую войну Негорелое стало пограничной станцией особого значения.

Мои Довнары, разных социальных слоев и культурного уровня, редко покидали пределы этих земель. Только некоторые из них, иногда в силу служебной необходимости, уезжали из родного края, оседали в других местах, как Довнар-Запольские, мои предки со стороны матери или Довнары-Стаховские, со стороны отца. Многочисленные Довнары работали на земле (крестьяне-единоличники), служили на железной дороге, на почте, в больницах и банках, роднились с другими беларускими и польскими фамилиями, крестились по католическому, униатскому или православному обряду, часто не очень их и различая.

Да, были и ревностные и непреклонные католики, как моя прабабка Розалия Довнар, что ходила паломницей, босиком, в виленскую «Остру Браму» или французский Лурд. Все что осталось от нее в нашей семье, трижды горевшей в пожарищах этого столетия, это нательный образок из слоновой кости «Матери Боской Острабрамской». Но, к слову, я не слыхал, чтобы были на религиозной почве внутрисемейные коллизии, хотя ее муж, мой прадед, Викентий Валаханович был крещен по православному (или униатскому, точно не знаю) обряду. А Униатство в ВКЛ вообще резко отличалось от православия своей терпимостью к другим верам, вот и кальвинистам когда-то в нашем родном Койданаве нашлось место, где уже большевики взрывали в тридцатые годы двадцатого столетия величественный кальвинистский собор.

Кальвинистский собор («збор» бел. яз.) в Койданово (ныне Дзержинск) фото 1930 года

Кланы Довнаров, Валахановичей и Павловичей были велики и обильны детьми, только у моего прадеда Викентия Валахановича народилось двенадцать сыновей и дочерей, одиннадцать из которых выжили и дали свои линии в общей семейной родословной. Прабабка уже не продолжила фамилии Довнаров, после нее пошли Валахановичи, ну а другие, где они? Не все же, как бабушка Зина, родная сестра моего деда Александра Павловича, успели уехать в смутное время гражданской войны в Польшу, где и продолжила род c фамилией Валецких (по мужу). Наступало лихолетье, пришла новая власть, спешившая «переустроить мир», лихо «рубила лес», от которого часто не оставалось даже щепок…

Советская власть входила в Беларусь не без трудностей.

В 1920 году, например, на нашей фамильной прародине. в Коданове, Иван и Казимир Довнары, со своими товарищами, арестовали «советский актив» и установили собственную охрану города. В этой «малой революции» принимали действенное участие, кроме Довнаров, еще два десятка местных фамилий. Надо их всех вспомнить, хотя бы потому, что судьба «революционеров» в Советской России трагична. Это были:

Павел Калечыц, Баравик, Тодар Куль, Юзик Пятуховский, Михась, Уладзимер Вашкевич, Кастусь и Зэнка Лобачы, Иван Тарнагурский, Павал Бабравницкий, Варатницкий, Иван Грушэвский, Юзик Сикорский, Алесь Кавалевский, Андрей Мялешка, Драздовский, Михась Мазуркевич, Іван Быковский, Сачко, Павал Шот, Дудковский и другие.

На 4-й день существования «Койдановской Самостоятельной Республики» к городку подошли красноармейцы 12-го стрелкового полка 2-й бригады и начали наступление. Силы были неравные и «республиканцы» отступили в деревню Дзягильна. После заключения Рижского мирного договора (1921) часть «республиканцев» большевики арестовали, часть расстреляли на месте, а часть из них успела уйти за границу в Польшу [21]

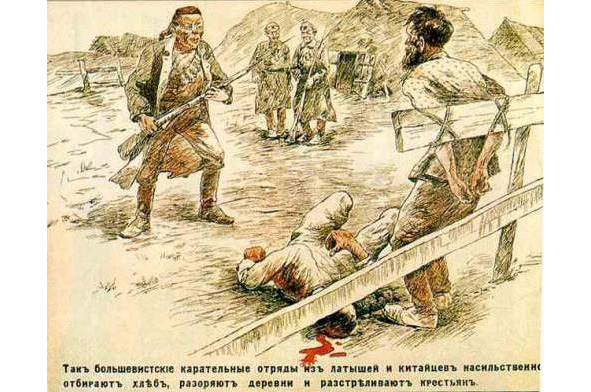

Беларуское население, как правило, неохотно принимало советских «комиссаров» во всех уголках новой республики, вступая с ними в организованную борьбу. Советская пресса до распада СССР называла эти вооруженные отряды, пестрые по национальному составу и религиозным воззрениям не иначе, как «банды уголовников». Остается только недоумевать, как же называть тех, кто кто входил в вооруженные отряды новоиспеченной Красной Армии, где и были, в основном, выпущенные из тюрем советской властью уголовники и откровенные наемники, как например, китайские отряды, воевавшие против местного населения [23].

Отряд китайских мигрантов после переезда большевистского правительства в Москву переименовали в «Первый интернациональный легион Красной армии», который стал использоваться для охраны первых лиц государства.

фотокопия плаката того времени

До наших дней тянется старая советская история неприятия любого другого мнения по поводу роковых событий, разделивших беларуское (и русское) общественное движение на два непримиримых лагеря. Положение в Беларуси усугублялось еще и тем, что часто границы противостояния новой Польши и новой России сдвигались самым непредсказуемым образом в течение нескольких дней, не давая привыкнуть жителям к особенностям новых властей.

В 20-е годы демаркационная линия между государствами (по линии Киевичи – Лань) проходила таким образом, что Слуцкий уезд власти Польши должна были передать под контроль новой советской республике – Белорусской ССР.

К этому времени тысячи беларусов-добровольцев воевали за независимость своей Родины с 1918 года. В конце ноября 1920-го состоялось первая масштабная военная операция целого самостоятельного соединения беларуских вооруженных сил – Слуцкое восстание [24].

К концу 1920 года Польша, которой помогали вольно или невольно тысячи беларусов и украинцев, отбила наступление большевистских войск на Варшаву (поход Тухачевского), вернула утраченные польские территории и заняла значительную часть Беларуси.

18 марта 1921 года между РСФСР и УССР с одной стороны и Польшей – с другой был подписан Рижский мирный договор, в соответствии с которым советско-польская граница прошла в 40 километрах западнее Минска. После этого в составе ССРБ осталось лишь шесть уездов Минской губернии – Минский, Борисовский, Бобруйский, Игуменский, Мозырский и Слуцкий.

Руководство Беларуской республики отрицательно отнеслось к инициативе центра, расценив ее как нарушение провозглашенных принципов самоопределения народов. Через несколько дней ЦК КП (б) Беларуси делегировал в ЦК РКП (б) России Пикеля и И. Рейнгольда для переговоров о границах Беларуси, согласившись на отделение от Беларуси только Витебской губернии.

Рижское соглашение вызвало возмущение представителей Беларуской Народной Республики, которые 20 октября 1920 года приняли резолюцию, в ней отмечалось, что «РСФСР и Польша, не имея общих границ и безжалостно опустошая до сих пор Беларусь, сражаясь на ее территории, сейчас сочли возможным решать судьбу белорусского народа и распоряжаться его землями без участия его представителей, игнорируя справедливые притязания белорусского народа и его законного правительства, не допустили к участию в переговорах его правомочную делегацию» [24].

Для беларусов наступало время последних боев за независимость своей родины. Последними их можно назвать только по одной причине – все советское время эти сведения лежали в архивах, и любое освещение тех событий, все последующие восстания беларусов в борьбе за свою свободу, за независимость, носили ярлык «антисоветские», а документы тщательно скрывались.

Однако после стремительного распада СССР доступ к архивным материалам получили историки, исследователи, журналисты. «Ящик Пандоры» был открыт и в 90-е годы история советского периода стала освещаться совсем с другой стороны, вызывая часто только ужас перед открывшимися фактами, противоречащими газетным заявлениями о мире, о «победном шествии советской власти» и других, вдалбливаемых в советской школе «неопровержимых» подробностях того времени.

Одним из таких, все советское время скрываемых фактов, стали материалы о восстании беларуского края против «красных комиссаров», Слуцкое восстание – восстание против Советской власти в районе города Слуцка.

Целью восстания была объявлена защита независимости Беларуси и проходило оно под лозунгом «Ні польскіх паноў, ні маскоўскіх камуністаў» [25].

Слуцкое восстание сегодня считают эпизодом истории Беларуской Народной Республики, правительство которой к тому времени уже почти два года находилось в изгнании.

«Слуцки Збройны чын» («Слуцкое вооруженное движение» в переводе с беларуского языка), – это попытка «Часовай Рады Случчыны» (Временный совет Слуцка) восстановить независимость края в формате Беларуской Народной Ресаублики 27 ноября 1920 года. «Збройны чын» некоторые историки справедливо называют не «восстанием», а беларуска-российской войной 1920 года. В течение месяца под ружье стали свыше 4000 беларусов слуцкого края.

Национальное движение Беларуси захватило в двадцатых годах значительную часть двух уездов «Западного края» бывшей Российской империи.

На беспартийной конференции в Холопеничах (центр волости Борисовского уезда) была принята резолюция, в которой высказывалось желание «мирным путем освободить Беларусь от польских и советских войск и дать ей возможность определиться без чьей бы то ни было диктатуры».

Похожая картина наблюдалась и в Минском уезде, так доклад Военревкома БССР от 15 ноября 1920 года содержит следующую информацию:

«Население некоторых волостей, узнав о самоопределении Белоруссии, не хочет признавать никакой власти, кроме несуществующего правительства „незалежнай Беларусі“ и относится очень враждебно к организуемым волостным ревкомам, заявляя, что власть нужно выбирать, а не назначать из Москвы» [25].

Еще в 1918 году в Слуцке был образован Беларуский национальный комитет (БНК), который возглавил Павел Жаврид.

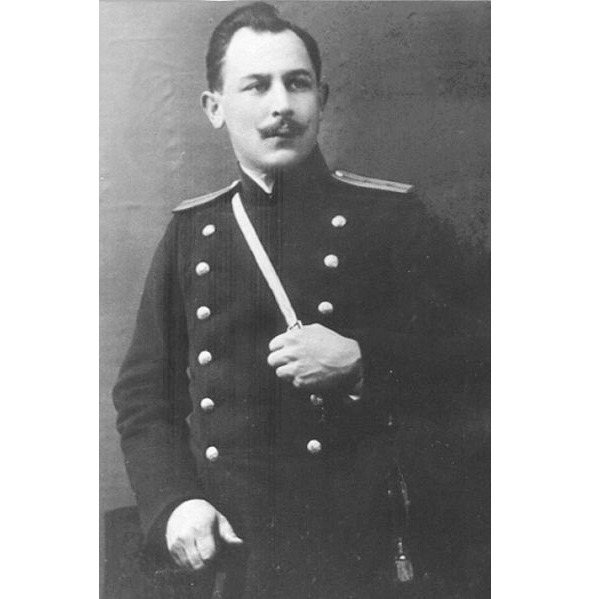

Павел Жаврид (1989—1939)

Павел Жаврид (белар. Павел Жаўрыд, 1 июня 1889—1939) – деятель беларуского национального движения и антисоветского военного сопротивления.

Организация вооруженных сил Беларуской Народной Республики (БНР) в Слуцке была возложена на Павла Жаврида, который в 1917 году окончил Виленское военное училище (Википедия).

Во время польской оккупации беларуских земель возникла Первая Слуцкая бригада войск БНР. В составе бригады к 22 ноября 1918 года появился 1-й полк «Слуцких стрелков», началось формирование 2-го полка – Грозовского.

В том же 1918 году в Слуцке заново открылась беларуская гимназия, одна из первых в Беларуси. Но и гимназию, и БНК ликвидировали в декабре 1918 года советские власти, как только взяли под контроль территорию Беларуси.

«Тысячи беларусов-добровольцев уже воевали за независимость своей Родины с 1918 года. Однако именно в конце ноября 1920-го состоялось первая масштабная военная операция целого самостоятельного соединения беларуских вооруженных сил…

Беларусы упорно сопротивлялись, однако советские части, благодаря поддержке артиллерии, имели подавляющую огневую мощь. К тому же, беларуская бригада имела ограниченные запасы патронов и быстро осталась почти без боеприпасов. Не хватало продовольствия и лекарств для раненых и больных тифом [24].

Самое точное определение людям, которые поднялись в 1920-м на Слуцкое восстание, дал беларуский историк Анатолий Сидоревич. По его мнению, это были «последние непуганые беларусы».

Восстание было жестко подавлено и 28—31 декабря последние 1.500 бойцов Слуцкой бригады, перешли польско-советскую границу и сложили оружие.

Слуцкие женщины соткали флаг 1-го Слуцкого полка стрельцов

Лидер Беларуской женской лиги, одна из учредителей Европейской Коалиции «Свабодная Беларусь», Нина Стужинская была недавно уволена из Института истории Национальной академии наук Беларуси, где она проработала 23 года, за свою работу историка, посвящённую Слуцкому восстанию, за издание книги «Мятежная Беларусь» об антисоветском движении в Беларуси в 20-е годы ХХ века [25].

Стужинская Нина

(фото из https://naviny.by/)

Нина Стужинская. Кандидат исторических наук. Окончила исторический факультет БГУ, аспирантуру и докторантуру Института истории Национальной академии наук Беларуси. Стажировалась в университетах Варшавы и Берлина. Преподавала в БГУ и Институте парламентаризма и предпринимательства. Сфера научных интересов – беларуская историография Октябрьской революции 1917 года, история гражданской войны, антисоветские крестьянские восстания и партизанская борьба 1920—1930 годов.

С 1984 г. – в Институте истории: аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник; училась в докторантуре Института истории, подготовила к защите диссертацию на тему «Антисоветское движение в Беларуси 1917—1929 гг.». Преподавала в БГУ.

С момента образования Белорусской крестьянской партии была её членом. С 1995 г. стала членом Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), с 1998 по 2004 гг. являлась заместителем председателя БСДП (НГ), вплоть до раскола партии.

В 1998 г. основала ОО «Белорусская женская лига», является его председателем и координатором Беларуской женской сети. Была в числе организаторов основанной в 2007 г. Ассоциации свободных беларуских историков.

В 2003 году её уволили из Института истории, основной причиной увольнения послужило её участие в местных выборах. По ее словам, за этим также стоял лично глава Академии наук М. Мясникович. (Мясниковичи-Мясникянцы хорошо известны нам ранее, прим. автора) В качестве ещё одной причины её изгнания из Института Н. И. Стужинская назвала свою книгу «Мяцежная Беларусь» (Вильнюс, 2000), в которой подробно описывается история вооружённой антисоветской борьбы в Беларуси в 20-е гг. XX в.

https://naviny.by/article/20171107/1510060095-istorik-nina-stuzhinskaya-belarus-byla-neprigodnym-dlya-revolyucii-kraem

Памятник «Борцам за свободу Беларуси», установленный беларуской диаспорой Германии в Миттенвальде к 28-летию Слуцкого восстания.

Такое же противоборство, но уже с другой страной, заново образованной Польшей, происходило на западных территориях Беларуси, «Западного края», попавшего после всех «мирных договоров» и линий раздела в юрисдикцию другого государства.

Там действовала «Белорусская крестьянская партия Зеленого дуба», часто просто «Зелёный дуб», – политическая организация на польских, беларуских территориях, которая с 1919-го до начала 1930-х годов руководила антипольским и антисоветским крестьянским беларуским движением на территории Беларуси. Формальной целью партии было создание независимого беларуского государства».

«В 1917—1920 годы яркий пример беларуского национального вооруженного сопротивления многочисленным оккупантам показала Игуменщина (ныне Игуменский район Минской области). Не в последнюю очередь это было связано с тем, что до 1931 года 60% населения этого уезда Минской губернии составляла шляхта, которой свойственно было чувство хозяина, несмотря на то, что собственный, или арендованный участок земли она обрабатывала своими силами. Не следует забывать и про то, что шляхтичи были потомственными профессиональными военными» [26].

Самым же знаменательным событием 1920-го года на Игуменщине стало декабрьское вооруженное выступление против советской власти крестьян Якшицкой и Погорельской волостей (знаменательно, что одновременно со Слуцкими событиями). Партизанские формирования входили в деревни под бело-красно-белыми флагами. Люди поддерживали лозунги «Няхай жыве Беларуская рада», «Няхай жыве незалежная радзiма».