Полная версия

Беларусь. XX век, железный век. Взгляд из окна своего дома

«За плечами советской власти в Северо-Западном крае (сегодня Беларусь) стояли красногвардейские отряды, прибывшие из Петрограда, солдаты Западного фронта, распропагандированные большевистскими агитаторами, которые переходили на сторону революции. На стороне представителей национального самоопределения воевал корпус И. Довбор-Мусницкого, сформированный в июле 1917 года Временным правительством А. Керенского.»

Оставим в покое разбирательства историков, докапывающихся, кто тогда первым применил силу. По версии советской историографии – националистическая контрреволюция, объединившая свои силы с корпусом польских легионеров. Действительно, 12 января 1918 года генерал И. Довбор-Мусницкий начал военные действия против советской России. По версии эмигрантских историков военные действия начала советская власть.

«14 декабря 1917 года главком Западного фронта А. Мясников (Мясникянц) предложил И. Довбор-Мусницкому подчинить действия корпуса советскому командованию. Генерал, присягавший Временному правительству, с негодованием отверг это предложение. Конфликт разгорался, столкновение становилось неизбежным. Оно и произошло под Бобруйском, Жлобином и Рогачевом, где располагался корпус. В результате боев красногвардейцы разбили 1-ю польскую дивизию и заняли Рогачев. Две другие дивизии отступили» [10].

Эмигрантские исследователи все-таки уточняют, что первыми силу применили Советы, разогнав заседание Великой Рады Беларуси 14 декабря 1917 года.

Совместное Заседание Великой Рады Беларуси и Центральной войсковой Рады, Минск 1917

Но съезд не прекратил своей работы. 19 февраля 1918 года, за два дня до занятия Минска немцами, от имени съезда было объявлено о создании правительства – Народного секретариата Белоруссии (в русском прочтении) во главе с Язэпом Варонка.

Язэп Варонка (1891—1952)

Тем временем большевики, Лев Троцкий с компанией, начали переговоры о мире в Бресте с немецким командованием, готовили «Брестский договор», отдавали Германии беларуские земли с трехмиллионным населением. Переговоры начались 9 декабря 1917 года. Поскольку представитель РСФСР Лев Троцкий не хотел соглашаться с огромными территориальными и финансовыми требованиями немцев и провозгласил лозунг «ни мира, ни войны», 18 февраля 1918 года немецкое военное командование начало наступление по всему фронту. Немцы решили принудить Россию к миру. Их войска продвигались к Гомелю, Минску и Пскову, практически не встречая никакого сопротивления.

В той геополитической игре Ленина и Троцкого, где решались их личные судьбы и, конечно, судьба Совета народных комиссаров России, Беларусь была мелкой, разменной монетой. Троцкий не сдержал своё слово, данное беларусам, и судьба Беларуси была решена в Бресте без них, без участия делегации «Исполкома Всебелорусского съезда» – их просто не подпустили к столу переговоров.

В Минске же в эти дни состоялась лекция главкома западного фронта Мясникова (Мясникьянца), в афишах была объявлена и тема его выступления – «Удержим ли мы власть?». После лекции, 19 февраля 1918 года, вся «советская власть» (Облискомзап и Совнарком Западной области) сбежала в Смоленск. Через неделю в Минск вошли немецкие войска…

К слову, то же повторится и в июне 1941 года, когда первыми Минск покинут хорошо организованные и экипированные советские партийные аппаратчики, оставив местному населению самим заботится о спасении женщин и детей, причём власти удерут опять, именно, в Смоленск… Ведь недаром говорят, что «история повторяется сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса». Но до «фарса» беларусам в третий раз не дотянуть…

21 февраля 1918 года, в день вступления немецких войск в Минск, легализованный в этом городе после эвакуации советских органов, исполком Рады Белорусского съезда обратился к народу с 1-й Уставной грамотой, в которой объявил о том, что Народный секретариат будет защищать его интересы.

На минских улицах были расклеены списки членов Народного секретариата на немецком языке.

Исполком Рады Всебелорусского съезда 21 февраля объявил себя властью на всей территории Беларуси. Временным исполнительно-распорядительным органом стал созданный им Народный секретариат во главе с председателем Иосифом (Язэп бел. яз.) Воронко (1891—1952). В состав секретариата вошли ещё 15 человек:

Моисей Гутман – первый «товарищ» (заместитель) председателя и секретарь еврейских дел; Константин Езовитов – второй «товарищ» председателя и секретарь военных дел; Ефим Белевич – справедливости (юстиции); Гелий Белкинд – финансов; Палута Бодунова – опеки; Томаш Гриб – земледелия; Леонард Заяц – заведующий делами Народного Секретариата; Павел Злобин – великорусских дел; А. Карабач – почты и телеграфа; Пётр Кречевский – контроля; Семён Кривец – секретарь по общим делам; Иван Мокреев – внутренних дел; Виктор Редько – путей сообщений (то есть дорог и транспорта); Иван Середа – народного хозяйства; Александр Смолич – просвещения.

Первое правительство БНР.

Председатель Язэп Воронка – сидит второй справа

24 февраля 1918 года делегация Народного секретариата в составе Я. Воронки, К. Езовитова, А. Смолича и других посетила резиденцию германской военной администрации в Минске и выразила лояльность к новой власти.

На следующий день немецкий комендант принудительно выселил Народный секретариат из занимаемого им помещения. Беларуский флаг был снят. Уполномоченный по военным делам К. Езовитов получил приказ о расформировании 1-го Белорусского полка, что было незамедлительно выполнено.

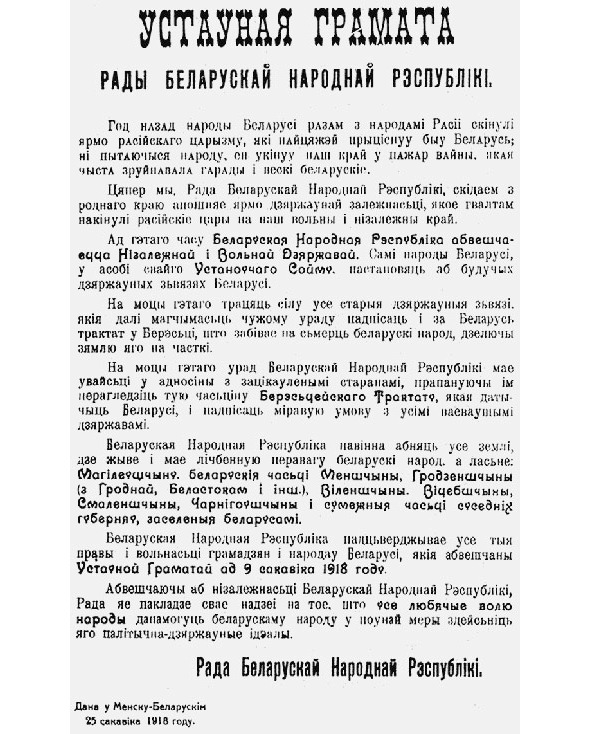

9 марта состоялось Первое заседание Исполкома Всебелорусского съезда. Оно приняло 2-ю Уставную грамоту, в которой «Белоруссия» официально провозглашалась Беларуской Народной Республикой (БНР), а Исполнительный комитет был преобразован в Раду БНР. Во главе Президиума Рады стал И. Середа.

В ночь с 24 на 25 марта 1918 года после десятичасовой дискуссии Рада БНР приняла решение о независимости Беларуси.

25 марта 3-й Уставной грамотой БНР объявлялась «независимым и свободным государством». 28 апреля 1918 года на заседании Народного секретариата были утверждены государственные символы Беларуси – бело-красно-белый флаг и герб «Погоня»».

В первое правительство БНР Иосифа Воронко вошли представители Беларуской Социалистической Громады (БСГ), российских социалистов-революционеров и еврейских социалистических организаций.

«В противовес Раде БНР, которую германское командование считало социалистической, в Минске образовалось Белорусское народное правительство (БНП) во главе с Р. Скирмунтом, П. Алексюком, ксендзом Гандлевским, Ф. Верниковским и другими…

Территориальные границы нового государства в Уставной грамоте определялись в самой общей форме, но были точно очерчены на карте Белорусской Народной Республики, изданной в 1918 году и представленной Чрезвычайной миссией БНР на Парижской мирной конференции.

Правительство БНР послало в Киев к германскому послу делегацию в составе А. Цвикевича, М. Довнар-Запольского, П. Тамковича с предложением признать самостоятельность Белоруссии и установить с местными немецкими властями отношения, способствующие созданию в БНР вооруженных сил для установления своей власти на территории советской части Белоруссии…» [10].

«Белорусская Народная Республика, – указывалось в 3-й Уставной грамоте, – должна объять все земли, где живет и имеет количественное преимущество белорусский народ, а именно: Могилевщину, беларуские части Менщины, Городенщины (с Городней, Белостоком и др.), Виленщины, Витебщины, Черниговщины и смежные части соседних губерний, населенных белорусами» (перевод с бел. яз.) [11].

Немецкое командование разогнало Раду БНР и Народного Секретариата, а после и запретило их. Однако органы власти продолжали действовать в Беларуси, а позже и в эмиграции. До сегодняшнего дня в зарубежье существует Рада БНР во главе с Ивонкой Сурвиллой, которая сохранила традиции своих предшественников до наших дней.

В марте 2018 года Председатель Рады БНР в изгнании, Ивонка Сурвилла, поздравила соотечественников с юбилеем провозглашения Беларуской Народной Республики и призвала их быть достойными идеалов 25 марта. В поздравлении, размещенном на youtube, Сурвилла отметила, что сегодня Беларусь празднует не только юбилей тех славных событий, когда белорусский народ «объявил миру, что сбрасывает последнее ярмо государственной зависимости, но и 100-летие борьбы».

«Сегодня, 100 лет спустя после объявления независимости Беларуской Народной Республики, Беларусь живет, и живут идеалы 25 марта. Путь наш был тернист, но мы выжили и не дали угаснуть нашей надежде… Не было бы БНР – не было бы БССР и не было бы независимого государства Беларусь», – убеждена Ивонка Сурвилла [12].

Истерзанная первой мировой войной, Беларусь сто лет назад стала объектом торгов между Россией и Германией, но не принимала в них участия. 3 марта 1918 года, идя на значительные территориальные уступки, делегация РСФСР подписала договор без обсуждения, так называемый «Брестский мир». Беларусь как национальный регион в договоре не упоминалась. Ее территория была поделена по линии Двинск—Свенцяны—Лида—Пружаны—Брест. Беларуская часть Виленщины и Гродненщины с Бельским и Белостокским уездами присоединялась к Литве. Украинской Народной Республике передавались земли на юг от Полесской железной дороги.

Через неделю в Минск вошли немецкие войска. Германские войска оккупировали 23 из 35 беларуских уездов. Началось методичное разграбление края. Только из Минска на работы в Германию было вывезено около 15 тысяч человек. В городе действовали два концентрационных лагеря [13].

«Воспользовались отказом Л. Троцкого подписать предложенные ими условия мира, германское командование отдало приказ о начале наступления по всему фронту. Одна немецкая армия двинулась в направлении Минск – Смоленск – Москва, другая – на Гомель.

К 3-му марта, когда наконец был подписан Брестский мир, большая часть территории Беларуси оказалась у немцев. Не оккупированы были лишь шесть восточных уездов – Климовичский, Мстиславский, Чаусский, Чериковский, Витебский, Городокский, а также частично несколько уездов Витебской и Могилевской губерний» [13].

В конце марта 1918 года немецкие войска передали Украинской Народной Республике (УНР) Мозырский, Речицкий и Гомельский уезды. В то же время БНР объявила эти территории своей неотъемлемой частью. «В конце апреля Гомельское городское общественное самоуправление протестовало против присоединения города к Украине и приезда в Гомель украинского комиссара» [13].

Беларуские политические партии и организации резко осудили грабительские и унизительные условия «Брестского мира».

После Ноябрьской революции 13 ноября 1918 года в Германии Всероссийский ЦИК аннулировал Брестские соглашения. Революционная ситуация в Германии вынудила немцев спешно уходить из Беларуси.

«Идея сохранения беларуских территорий в пределах России продолжала культивироваться до конца 1918 года. Это видно из постановления Всероссийского ЦИК от 23 декабря 1918 года „Об областных объединениях“. В соответствии с этим документом в состав Западной области включались губернии: Смоленская, Могилевская, Витебская, Минская и Гродненская. На заседании ВЦИК 23 декабря 1918 года председатель административной комиссии Я. М. Свердлов отмечал, что такое положение в отношении об- ластных объединений с политической и юридической точки зрения является временным» [13].

6 декабря 1918 года штаб 10-й германской армии был эвакуирован в Вильно, а сама армия продолжала отступать на запад.

За отступающими немецкими войсками двигались отряды, наскоро собранные из подразделений различных областей и разномастных партийных принадлежностей. Новая советская власть организовывала на освобожденных территориях свои военно-административные структуры.

В 9 часов утра 10 декабря 1918 года части Красной Армии (Западной дивизии Западной армии) вступили в Минск. Город был освобождён. Части Красной армии были встречены рабочими города. Минск был украшен плакатами и флагами. На площади Свободы состоялся митинг.

Минский городской Совет рабочих депутатов, накануне, еще в условиях подполья, объявил о восстановлении советской власти в городе. Перед приходом немцев в Минск, в феврале, точно так же поступили лидеры национальной идеи, провозгласив создание Народного секретариата – своего правительства. Каждая политическая сила – антимосковская и промосковская – опиралась при этом на штыки военных.

«Минский городской Совет вступил в переговоры с Солдатским советом 10-й германской армии. В день освобождения Минска городской Совет обратился к населению города с приветствием. В нём он поздравил минчан с освобождением от оккупации и восстановлением Советской власти:

Товарищи! Сбылось то, о чём мы мечтали, – говорилось в приветствии, – за что мы боролись в эти чёрные дни бесстыдной власти капитала, разнузданной гнусной диктатуры империализма, мы снова свободны, мы снова в нашей великой родной революционной семье российского пролетариата.»

На освобождённой от германских войск территории Беларуси везде возвращалась или устанавливалась власть российских большевиков, в спешке бежавших в феврале 1918 года» [14].

ПРИКАЗ №16

Минского Губернского Комиссариата по Военным делам

Минской губернии.

19 декабря 1918 года

§2

Уездным Военным комиссариатам в срочном порядке приступить к организации Уездных комиссариатов по военным делам в следующих городах: г. Бобруйск, Борисов, Слуцк, Игумен, Речица, Мозыр, Несвиж.

Одновременно необходимо организовать в уездах Волостные комиссариаты по военным делам, при организации комиссариата руководствоваться штатами (приложение к Приказу) Народного комиссара по Военным делам за №95.

Минский Губернский Военный комиссар Кривошеин, Некрасов.

Секретарь Воробьев.

В городе Несвиж таким военным комиссаром стал мой отец, Андрей Яковлевич Прокопчук.

К моменту восстановления советской власти лидеров БНР в Минске уже не было. А. Луцкевич, В. Захарько, А. Цвикевич, Я. Ладнов и другие уехали на Запад – в качестве эмиграционного правительства.

В ночь с 1 на 2 января 1919 года (большевики любили свои дела делать ночью) в Смоленске был подписан так называемый «манифест Жилуновича» о создании БССР, конечно, в составе нового государства Советов.

Однако по «позорному Брестскому договору», по выражению историков, почти вся Беларусь отходила «под немцев».

На территориях, занятых большевистскими войсками, спустя месяц Москва инициировала образование Литовско-Белорусской Советской социалистической республики (Литбел).

«В результате раскола в политическом руководстве БНР, серьезных ошибок в программе преобразования общества, отсутствия своих вооруженных сил, органов государственной безопасности и полиции, а также неблагоприятной международной ситуации БНР была уничтожена Россией и Польшей, не успев превратиться в полноценную державу» [15].

Новое большевистское правительство не пренебрегало любыми формами организации своих вооруженных сил. Из-за отсутствия реальных сил, большевиками было принято решение легализовать отряд Булак-Балаховича, избранного солдатским комитетом командиром эскадрона и назначив его командиром Лужского партизанского (1-го конного) полка.

По приказу наркомвоенмора Троцкого, полк Балаховича даже участвовал в подавлении крестьянских восстаний, вспыхивавших в отдельных районах России.

Отношение историков к деятельности Булак-Балаховича, в частности, на территории Беларуси, очень противоречивы, но отдельные факты заслуживают упоминания. Он принимал участие в разгроме «белого движения» на стороне большевиков, организовал арест генерала Юденича, но в этом же году обратился к главе Польши Юзефу Пилсудскому и перешел на его сторону вместе со своим полком. Им же была потом сформирована дивизия, вступившая в сражения с частями Красной Армии.

Неоднозначная фигура Булак-Балаховича требует к себе внимания в беларуской истории.

7 ноября 1920 года в Турове состоялось торжественное построение войск в присутствии командующего армии, генерал-майора С. Н. Булак-Балаховича и членов Беларуского политического комитета (БПК). Был совершен молебен с молитвами за БНР и успех её оружия.

12 ноября в занятом генералом Мозыре члены БПК устроили Булак-Балаховичу торжественную встречу и провозгласили себя высшим государственным органом Беларуси а Булак-Балахович заявил о создании новой БНР, и о роспуске правительств БССР и БНР (в Ковно). БПК был преобразован в правительство Беларуси во главе с Вячеславом Адамовичем. Новоиспечённое правительство назначает Булак-Балаховича «Начальником Беларуского государства».

14 ноября он провозгласил себя главнокомандующим вооруженных сил Беларуси и приказал сформировать Беларускую Народную Армию (в составе Крестьянской дивизии атамана Искры, отрядов «Зеленого дуба», Особого беларуского батальона 2-й пехотной дивизии). Затем состоялся молебен с молитвами за БНР и успех её оружия. Генерал-майор С. Н. Булак-Балахович развернул бело-красно-белый флаги поклялся не складывать оружия, пока не освободит родной край от узурпатора, после чего состоялся парад.

Фигуре этого неординарного человека уделено много внимания в материале «Рейд Булак-Балаховича 1920 г. Часть 2. Генерал-партизан [70]. Пользуюсь этим интересным материалом и картой, опубликованной там же.

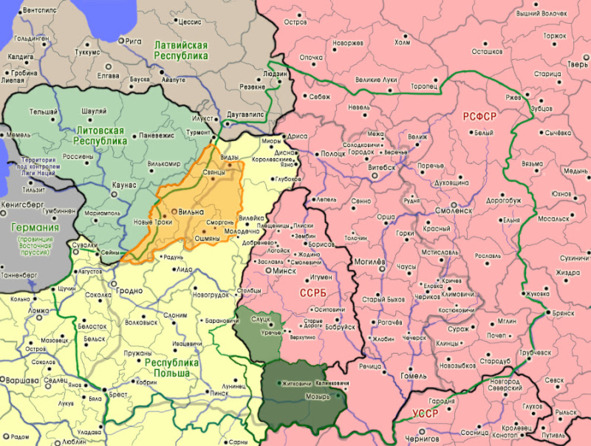

Чёрными линиями на карте показаны границы государств и советских республик, в том числе советско-польская граница, установленная договором о перемирии от 12 октября 1920 г.

Зелёными – задекларированные 9 марта 1918 г. границы Белорусской Народной Республики. Часть территория Слуцкого уезда, на которой была провозглашена власть Наивысшей Рады БНР закрашена зелёным.

Тёмно-зелёным обозначена часть территории Мозырьского уезда, на которой была учреждена власть Белорусского Политического Комитета. Тонкими линиями соответствующего цвета показаны полные границы этих уездов.

Оранжевым выделена территория Срединной Литвы

Серыми линиями обозначена современная граница республики Беларусь [70].

Тем временем, польские войска заняли Брест, Гродно, Пружаны и Волковыск, которые им уступили уходящие с линии фронта немцы.

Красная Армия к тому времени уже перешла в наступление и поляки начали отход по всему фронту. Остановились они только у самых стен Варшавы, где произошло знаменитое «чудо на Висле»…

«Польские войска, отогнавшие, к изумлению мира, Тухачевского от стен Варшавы и преследующие его по пятам, еще не взяли Минска, но Пилсудский, как до него Тухачевский, уже вез новое правительство. В портфеле В. Ластовского ждал своего часа декрет о независимости Беларуси и о ее вступлении в федеративные отношения с Польшей.

Отступление Тухачевского было хаотическим. Боевые части, штабы, госпитали, тылы – все перемешалось. Временами отступление превращалось в бегство. Были сданы Брест, Белосток, Бобруйск – кстати, в Бобруйске формировалась польская Красная Армия. В результате бесславной польской кампании Тухачевский потерял почти все территории, отвоеванные у Польши» [10].

Через несколько дней в Риге были подписаны предварительные условия мира между РСФСР, УССР, с одной стороны, и Польшей – с другой.

Польша признала независимость советских республик – Украины и Белоруссии.

Мирные переговоры о предварительных условиях мира, начатые 17 августа в Минске, закончились в Риге 12 октября 1920 года соглашением о линии государственной границы между Польшей и советскими республиками. Беларуской делегации, как и ранее в Бресте, не было при «дележе» ее территориий.

Польша пошла на раздел Беларуси, согласившись отдать России восточные беларуские земли. Мечта о неделимом беларуском государстве снова отодвигалась. Брошенные в очередной раз союзниками, «бэнээровцы» пытались исправить положение с помощью дипломатии.

Политика Советской России по отношению к «братскому» народу Беларуси ярко высветилась в свое время Брестским (Брест-Литовским) договором 3 марта 1918 года и нашла окончательное, еще более полное, воплощение в позорном «Рижском мирным договоре» 1921 года.

Рижский мирный договор 1921 года – договор между РСФСР, «от имени» Белорусской ССР и УССР, с одной стороны, и Польшей – с другой, подписанный 18 марта в Риге, завершил советско-польскую трехлетнюю войну. В Минских и Виленских газетах тех лет появились карикатуры на этот «мирный договор» с такими, например, подписями: «Долой позорный рижский раздел! Да здравствует, свободная, нераздельная, крестьянская Беларусь!». По этому договору вся Западная Беларусь – это современные Брестская, Гродненская и части Витебской и Минской областей были отданы Польше.

Против подписания Рижского мирного договора категорически выступили Беларуская партия социалистов-революционеров, руководство БНР, представители национальной интеллигенции БССР.

Классик беларуской литературы Якуб Колас, еще «непуганный» в следственных кабинетах ГПУ, написал после Рижского договора 1921 года, написал после того, как беларускую нацию располовинили между Польшей и Советами:

Нас падзялiлi.Хто? – Чужанiцы,Цёмных дарог махляры.К чорту ix межы!К чорту гранiцы!Нашы тут гонi, бары.Думаю, что и перевода на русский язык не требуется.Подытожим всю эту чехарду событий и перемен на землях Беларуси за короткие два года.

1920 год. Руководитель военно-дипломатической миссии БНР в Прибалтике К. Езовитов призвал генерал-майора Булак-Балаховича в качестве командира отдельного отряда Беларуской Народной Республики. Под командованием генерала было около 20 тысяч солдат. Булак-Балахович 6 ноября 1920 года начал наступление в направлении Мозырь – Калинковичи и захватил оба города.

Ноябрь 1920 года – северо-западнее Мозыря частям Красной Армии удалось нанести серьёзное поражение войскам Балаховича,

1921 год – «польский поход» Тухачевского на Варшаву.

1921 год – разгром Красной Армии в знаменитом «польском походе» Тухачевского.

1921 год. Подписание большевиками Рижского «мирного договора», расчленившего народ надвое, разорвавшего судьбы и лишившего будущего миллионы беларусов.

Остановимся пока на этих датах беларуской «советской» истории.

Борьба Москвы за территорию Беларуси позже нашла отражение и в достопамятном документе 1939 года (пакт «Молотова-Риббентропа»), продолжается и сегодня. В ХХ столетии, а теперь уже и в XXI веке, судьба народа, его государственности и культуры, не стала более благоприятной.

В Риге 18 марта 1921 года был окончательно подписан новый мирный договор. В соответствии со второй статьей договора из коренных беларуских земель к Польше отошли полностью Гродненская губерния, некоторые уезды Виленской и западные уезды Минской губерний. Решением польского правительства эти земли были разделены на четыре воеводства: Полесское, Новогрудское, Виленское и Белостокское. На их территории, согласно польской переписи 1921 года, проживало 3372134 человека. Основную массу населения Западной Белоруссии – 2371 тысячу или 70,5 процента – составляли беларусы. На втором месте по численности населения были евреи – 385 тысяч или 11,4 процента. Польское население насчитывало 311 тысяч человек или 10 процентов. Началась 16-летняя перековка почти 3,5-миллионного населения в обратном направлении. Она продолжалась до 1939 года, когда искусственно разделенный народ снова воссоединился в одной семье – теперь уже советской. Исторический спор между сторонниками западного пути развития Белоруссии и восточного, пророссийского, разрешился на целых 70 лет в пользу последнего» [10].

Задолго до этих событий, еще 27 декабря 1918 года у И. В. Сталина состоялось совещание с ответственными работниками Облискомзапа А. Ф. Мясниковым (Мясникянц), М. И. Калмановичем, на котором обсуждались организационные вопросы государственного устройства Беларуси.