Полная версия

У истоков литературы. Учебное пособие

§5.Современная языковая карта Земли

А что же сегодня? Что собой представляет современная языковая карта Земли?

Исследователи считают, что на земле существует от 2800 до 8000 языков, причем порой очень сложно провести границу между диалектом и отдельным языком [15].

Самыми распространёнными языками являются 10: китайский (мандарин), английский, испанский, русский, хинди, арабский, бенгальский, португальский, малайско-индонезийский, французский. На языке мандарин говорят свыше 1 миллиарда людей. На языковой карте мира территориально доминируют три языка – английский, испанский и французский. Английский является официальным в 56 государствах, испанский – более чем в 20 странах, французский язык является первым официальным языком в 15 государствах мира.

В истории европейской цивилизации несколько языков в мире в разные времена занимали позицию межэтнического средства общения – лингва франка. Во времена Римской Империи койне – общегреческий язык – стал таким «лингва франка» для восточного Средиземноморья и древнего Ближнего Востока. Впоследствии более 1000 лет, сначала в странах Средиземноморья, а затем во всей католической Европе, в качестве лингва франка использовался латинский язык. В XVIII—XIX веках средством международного общения стал французский. С конца ХХ века средством межэтнического общения во всем мире стал английский язык.

В лингвистике есть такое понятие, как «мертвый язык». Это такой язык, на котором уже не говорят, и о нем знают только благодаря письменным памятникам. В некоторых случаях мертвые языки продолжают жить благодаря тому, что их используют в научных или религиозных целях. К ним относят латынь, из которой впоследствии развились романские языки; древнерусский, ставший основой для восточнославянских языков, и древнегреческий. Есть еще ряд мертвых языков, которые используют с научной и религиозной целью – санскрит, коптский, авестийский. Есть один уникальный случай воскрешения мертвого языка. После второй мировой войны, когда было создано государство Израиль, иврит, на котором 18 столетий уже никто не говорил, был возрожден как официальный язык этой страны.

Интересное явление в мире языков представляют собой искусственные говоры. Наиболее известных – 16, а самый популярный из них – эсперанто, созданный в 1887 году Людвигом Заменгофом. Целью эсперанто было распространение среди людей всего мира идей мирного сосуществования. Заменгоф издал учебник эсперанто. Он перевел на свой язык многие шедевры мировой литературы и даже писал стихи на эсперанто.

Одна из важнейших проблем современности – вымирание языков. Языки, хотя они живут гораздо дольше людей, тоже умирают, и эпоха глобализации сопровождается их массовым исчезновением. По подсчётам учёных, каждые 2 недели в мире исчезает один язык, а к концу XXI века их исчезнет 3,5 тысячи [3].

Разнообразие языков Земли – одна из величайших мировых загадок, и у лингвистов нет общепринятого объяснения, отчего оно вообще возникло.

«Важнейший факт состоит в том, что по каким-то не вполне понятным причинам все языки со временем очень медленно, но неуклонно изменяются, – подчёркивает Я. Г. Тестелец, – и поэтому люди, первоначально говорившие на одном языке – славяне, германцы, тюрки, полинезийцы… – утратив возможность постоянного контакта друг с другом в результате переселений, постепенно накапливают языковые различия, и в конце концов их языки становятся взаимно непонятными.

В некоторых местах Земли наблюдается уникальное языковое разнообразие, когда в каждой деревне говорят на своем диалекте или языке. Например, в небольшом Дагестане говорят фактически на 50 языках, что невероятно много даже по сравнению с другими частями многоязычного Кавказа, а на острове Новая Гвинея – на 800 языках» [4].

На вопрос «как из одного прамирового языка образовалось множество языков?» наука пока чёткого ответа так и не дала. По мнению, С. Старостина и А. Милитарёва, язык распадается на отдельные диалекты, потом эти диалекты становятся отдельными языками, которые в свою очередь снова распадаются на отдельные диалекты, которые потом становятся отдельными языками и т. д.

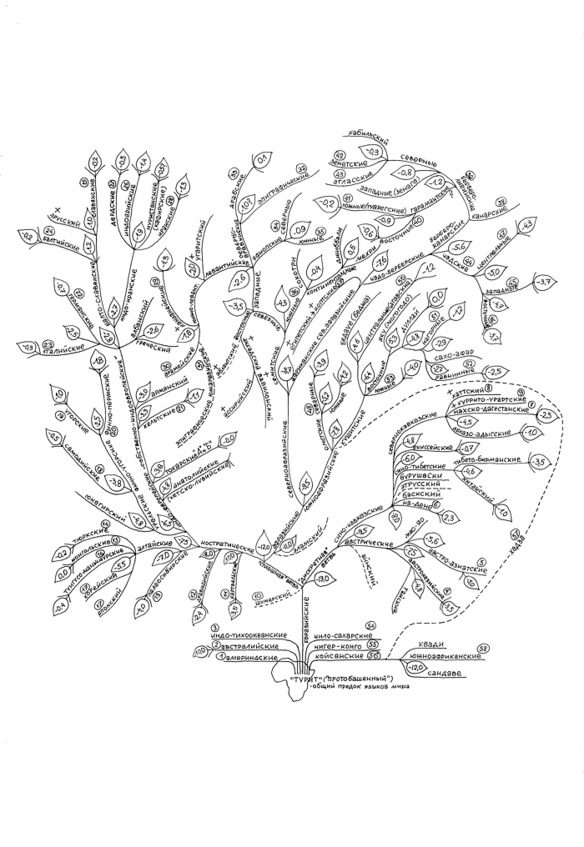

Сегодня существует огромное количество классификаций языков по разным признакам, но чаще всего языки делят по группам, семьям и макросемьям, причём последний термин введён сравнительно недавно, и выделение макросемей является до сих пор спорным. Классификация языков чаще всего в основных своих чертах сводится к перечню языковых семей и макросемей и обычно изображается в виде генеалогического древа. Поэтому наряду с прамировым языком учёные ищут праязыки для каждой макросемьи или семьи языков. Ниже приведён один из вариантов Мирового древа языков, составленного А.Ю.Милитарёвым по результатам исследований С. Старостина (рисунок И. Лившиц):

Все языки мира подразделяют на семьи, которых разные учёные насчитывают от 93 [8] до 240. Самой большой языковой семьей и на сегодняшний день самой изученной считается индоевропейская группа, в которую входит и русский язык. Основанием для включения разных языков в одну семью является значительное фонетическое сходство корней слов, обозначающих основные понятия, и сходство грамматического строя. Существуют также языки-изоляты, которые нельзя поместить ни в одну семью. Примером такого языка-изолята, «родства не помнящего», является говор басков «эускера».

Языковые семьи объединяются в макросемьи. С.А.Старостин и А. Ю. Милитарёв объединяют большинство языков мира в четыре большие макросемьи:

– Ностратическую (индоевропейские, уральские, алтайские, дравидийские, картвельские, эскалеутские языки).

– Афразийскую (древнеегипетский язык, берберо-канарские, чадские, кушитские, омотские, семитские языки).

– Сино-кавказскую (енисейские, сино-тибетские, северно-кавказские, на-дене языки).

– Чукотско-камчатскую [19].

М.В.Медоваров предлагает объединить языки в большее количество макросемей:

– Ностратическая макросемья.

– Койсанская макросемья.

– Сино-Кавказская макросемья.

– Аустрическая макросемья.

– Индо-тихоокеанская макросемья.

– Конго-сахарская макросемья.

– Америндская макросемья.

– Южноамериканская надсемья [10].

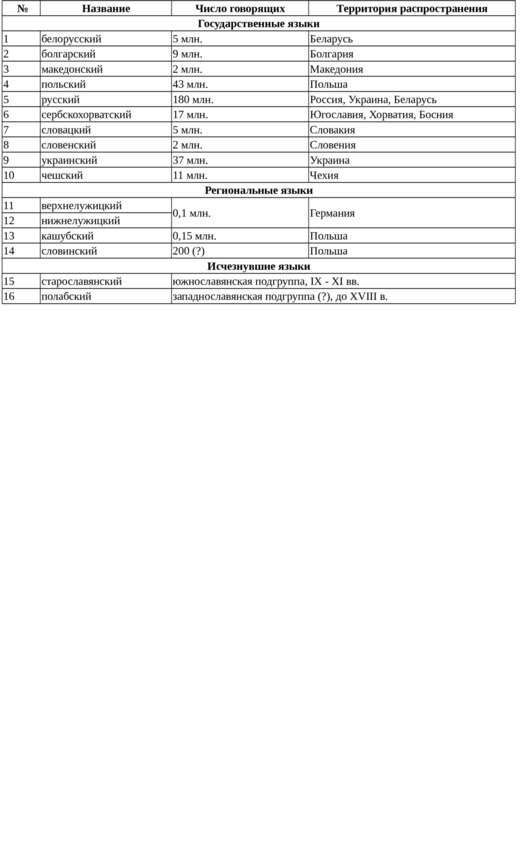

Русскому языку, на котором мы с вами сегодня говорим, можно дать следующую краткую характеристику: русский язык славянской группы индоевропейской семьи ностратической макросемьи. Самыми близкими языками для русского языка являются 13 современных языков славянской группы.

Славянские языки распределяются по трем подгруппам:

а. восточнославянская: русский, украинский, белорусский языки;

б. южнославянская, включающая старославянский (мертвый), болгарский, сербский, македонский и словенский языки;

в. западнославянская: польский, кашубский, чешский, словацкий, верхнелужицкий, нижнелужицкий языки. К западнославянской подгруппе традиционно также относят вымерший полабский язык.

Таблица №1. Основной список славянских языков

Ссылки к главе II

1.Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово/ Афанасьев А. Н. Древо жизни. – М.: Современник, 1982.

2. Баринов А. В. (Албар Верохо). Философия слова, 2011. – Режим доступа: http://www.proza.ru/avtor/ustamimladenza

3. Величко А. Сколько языков в мире? Интересные факты о языках – Режим доступа:: http://fb.ru/article/137226/skolko-yazyikov-v-mire-interesnyie-faktyi-o-yazyikah

4. Говорение языками: был ли у человечества единый праязык? – Режим доступа: http://www.nsad.ru/articles/chto-takoe-govorenie-yazykami-govorenie-yazykami-byl-li-u-chelovechestva-edinyj-prayazyk

5.Гунько Ю. «В начале было Слово и Слово было Бог»// НАШИ ДНИ/ №1725 от 19 мая 2001 года. – Режим доступа: http://nashidni.com/Archive/yr2001/1725/lit.STR..htm

6.Дерягина М. А., Эволюционная антропология: биологические и культурные аспекты,. – М.: Изд-во «УРАО», 2003. – Режим доступа: http://vikent.ru/enc/6975/

7. Дугин А. Гиперборейская теория. – М., 1993

8. Иванов Вяч. Языки мира//Большой лингвистический словарь. – М.: Феникс, 2008

9.Клейн Р. О трех различных популяциях человека. – Режим доступа: http://www.accessexcellence.org/ BF/bf02/klein/bf02e3.php

10. Медоваров М. В. Генеалогическая классификация языков мира по теории моногенеза. – Режим доступа: http://mahtalcar.narod.ru/linguistics/monogenez.html

11. Мечковская Н. Б. Язык и религия. Лекции по филологии и истории религий. —М.; Агентство «Фаир», 1998. – Режим доступа: http://www.gumer.info/index.php

12. Миклухо-Маклай H.H. Путешествия. – M., Л.: Изд-во АН СССР, 1940. Т. I.

13. Наровчатов С. С. Необычное литературоведение. – М.: Детская литература, 1981.

14.Парандовский Ян. Алхимия слова. – М., 1990

15. Плунгян В. Почему языки такие разные? – М., 2001

16. Попов Александр. Тайны происхождения человечества. – Режим доступа: http://e-reading.club/book.php?book=131951

17. Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. – М.: Мысль, 1972.

18. Список Сводиша. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/

19. Старостин С. А., Милитарев А. Ю. О древе языков (обзор мнений). – Режим доступа: http://www.fund-intent.ru/Document/Show/4415

20. Старостин С. А. У человечества был единый праязык (Беседа Г. Зеленко со С. Старостиным) // Знание-сила. – 2003. – №8

21.Трубецкой Н. С.Вавилонская башня и смешение языков/ Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. – М., 1999

22.Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М.: Политиздат, 1986.

23. Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука – Режим доступа: http://www.nnre.ru/psihologija/misticizm_zvuka/index.php

24.Эволюционное происхождение жестов и устной речи по Роджеру Фоутсу. – Режим доступа: http://vikent.ru/enc/6848/

25. Элиаде Мирча. История веры и религиозных идей. В 3 т. Т. 1. От каменного века до Элевсинских мистерий. – М., Критерион, 2002. – Режим доступа: http://yanko.lib.ru

26. 350 понятий Праязыка. – Режим доступа: http://anthroposophie.net/ru/NotionsRT2.html

Дополнительные источники. Научная литература и Интернет-ресурсы

1.Афанасьев А. Н. Древо жизни. – М.: Современник, 1982

2.Бурлак С. А., Старостин С. А. Введение в лингвистическую компаративистику. – М., 2001

3. Дьячок М. Т., Шаповал В. В. Генеалогическая классификация языков. – Новосибирск, 2002

4.Международный Интернет-проект «Вавилонская Башня» (Проект «Эволюция языка»). – Режим доступа: http://starling.rinet.ru/intrab.php?lan=ru

5. Праязык. Опыт реконструкции / Сб. работ. – М.: Белые альвы, 2010

6.Русский филологический портал. – Режим доступа: http://philology.ru/default.htm

7. Сайт Игоря Гаршина. Исследование мира внешнего и внутреннего. Ключевые знания. – Режим доступа: http://www.garshin.ru/

8. Френч Мишель. Происхождение языка: обзор различных теорий. – Режим доступа: http://hristian.in/

10.Элиаде Мирча. История веры и религиозных идей. В 3 т. – М.: Критерион, 2002

11. Якушин Б. В.Гипотезы о происхождении языка. – Режим доступа: http://www.litmir.co/

Документальные фильмы

1.5 теорий происхождения языка (2016)

2. Необъяснимо, но факт: Сила слова (2014)

3.Основной элемент. Происхождение речи (2014)

4. Тайны мира с Анной Чапман. Великая сила слова (2015)

5.Теория невероятности. Сила слова (2008)

6.Язык с точки зрения его происхождения (Лекция С. А.Бурлак 28.12.2013)

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!

I. Выполните творческое задание: на основе изучения материалов главы II создайте эссе на тему «Слово было Богом».

II. Объясните значения слов и словосочетаний, которые встретились во второй главе: славословия, священные тексты, сакральность речи, словоцентричность, табу, эвфемизм, теория моногенеза, теория полигенеза, прамировой язык, турит, лингва франка, мёртвые языки, языки-изоляты, искусственные языки.

III. Вопросы для самопроверки:

1.Объясните, как вы понимаете первые строки Евангелие, вынесенные в название главы?

2.Что, по мнению Н.Б.Мечковской, делает слово «магической силой»?

3.В чём проявляется магическая функция речи?

4.Назвите учёных, которые считают Слово «могучей силой».

5.В чём и почему, по мнению А.Н.Афанасьева, выражается «чародейная сила Слова»?

6.Какое отражение вера в магическую силу слова нашла в имени?

7.Прочитайте в книге Дж. Фрэзера «Золотая ветвь» главу «Запретные слова» и кратко расскажите о пяти словесных табу древних людей, связанных с именем.

8.Почему до сих пор представители современных племён так трепетно относятся к своему имени? В чём выражается это отношение?

9.На какие группы можно разделить все гипотезы о происхождении языка и речи?

10.Какая гипотеза (гипотезы) происхождения речи вам кажется более убедительной и почему?

11.На сегодняшний день большинство учёных мира утверждает, что все известные языки Земли произошли от общего предка. Приведите не менее пяти доказательств истинности этого утверждения.

12.Каким видят процесс появления множества языков на Земле в мифологиях разных народов и в науке?

13.Сколько языков на Земле существует сегодня? Можно ли на этот вопрос ответить однозначно? Почему?

14. Какие языки доминируют на языковой карте Земли территориально? По количеству говорящих на них? Докажите.

15.Дайте краткие ответы на вопросы:

А) Какая языковая семья самая большая?

Б) В какую языковую семью входит русский язык?

В) В какие четыре макросемьи объединяют все языковые семьи С.А.Старостин и А. Ю. Милитарёв?

Г) Какую характеристику можно дать русскому языку с точки зрения языкового генеалогического древа?

Д) Какие языки являются самыми близкими для русского языка?

IV. На предложенные ниже вопросы найдите ответы с помощью Интернет-ресурсов:

1.Есть ли какая-то связь молнии и меча? Если есть, то какая?

2.Какое слово – вещее?

3.Какая часть тела человека символизирует ключ, отпирающий тайник души человеческой?

4.С какой целью в старину людям давались звериные, например «волчьи», имена?

5.Население какого континента разговаривает на самом большом количестве языков?

6.Какой самый редкий язык в Европе?

ГЛАВА III. ЗАГОВОРНАЯ СИЛА СЛОВА, ИЛИ КАК СЛОВО ПОМОГАЕТ И ВРЕДИТ ЧЕЛОВЕКУ?

…заклятие, заговор – такое могучее,

исполненное неотразимой силы воззвание,

которому сами боги не в состоянии

воспротивиться и отказать…

А.Н.Афанасьев

§1. Фидеистическое общение и его жанры

Нами уже не раз подчёркивалось, что само Слово всегда было непостижимой тайной, предметом поклонения и веры в его сверхъестественную, магическую силу, и само выступало как мощное магическое средство, которое нашло выражение в особых текстах: заклинаниях, заговорах, проклятьях, клятвах, молитвах, магических «предсказаниях», «славословиях», адресованных высшим силам, и т. п.

Н.Б.Мечковская предлагает все эти жанры, которые она называет жанрами фидеистического общения, объединить в 6 групп:

1. «Просьбы, пожелания»: заговоры, заклятия, заклинания, вызывания мертвых, благословения, проклятия, церковные проклятия (анафема), экзорцизм (изгнание злых духов), некоторые виды молитв.

2. «Обещания»: клятва, обет, присяга.

3. «Предсказания»: ворожба, гадание, волхвование, пророчество, прорицание, эсхатологические видения и т. п.

4. «Славословия»: хвалебные молитвы, гимны.

5. «Заповеди Бога», адресованные человеку (народу в целом или его отдельным представителям).

6. «Божественное Откровение» – прямая речь Бога, содержащая истины о мире, его будущем и путях спасения человека [8].

Своеобразие фидеистических текстов состоит в том, что они содержат знаки (слова, словесные формулы, высказывания, последовательности высказываний и т.д.), которым приписываются магические способности; чудесное («неземное» – божественное или, напротив, демоническое, адское, сатанинское) происхождение; святость (или, напротив, греховность); внятность потусторонним силам.

Существуют особенности, которые отличают фидеистическое общение от любого другого:

– Фидеистическое слово включено в важнейшие, нередко критические ситуации в жизни верующего человека.

– Человек обращается к высшим силам – во всем его превосходящим, обычно не видимым и никогда не познаваемым до конца. Фидеистическая коммуникация противостоит земному, «межчеловеческому» общению.

– Для текстов фидеистических жанров характерна более высокая (чем в бытовой речи) организованность, «выстроенность», искусность. Этим обусловлены такие общие черты фидеистической поэтики, как звуковые повторы разных видов (анаграммы, звукоподражания, аллитерации, метрическая упорядоченность, рифма); параллелизм и образность (иносказательность, метафоричность, символизм); принципиальное наличие «темных» выражений (в той или иной мере непонятных слушателям, а иногда и исполнителям), общая «таинственность» фидеистического слова, его предполагаемая смысловая неисчерпаемость, и, главное, принципиальная противопоставленность «обычному» языку.

– Для многих фидеистических текстов характерна высокая степень клишированности: они не порождаются каждый раз заново, но воспроизводятся в качестве готовых словесных произведений (с небольшими вариациями).

– Общей чертой всех устных фидеистических жанров является их тесная связь с невербальной коммуникацией (поклоны, воздетые к небу глаза и руки, определенные позы молящихся, особые жесты благословления, ритуальное целование руки священника т. п.

– Фидеистическое слово произносится особым образом: заговоры шептали, гимны пели, молитвы смиренно возносили, проклятия – выкрикивали; гадания, шаманские камлания иногда исполнялись особым «нутряным» голосом («чревовещание»); тексты Писания в православном храме до сих пор читаются в особой распевно речитативной манере.

§2. Заклинания и заговоры – шаги в потусторонний мир

Более подробно рассмотрим заклинания и заговоры, специальные словесные формулы, обращённые к Силам природы и Божествам.

Что же такое словесное заклинание? Дадим несколько определений:

– Заклинание (заклятие) – вид ритуально-магической речи; прямое обращение к объекту магического воздействия в форме требования, приказа, побуждения, просьбы, мольбы, предупреждения, запрещения, угрозы. С помощью заклинаний люди пытались добиться исполнения желаний, которые они не могли осуществить обычным способом (повлиять на погоду, урожай и т. п.). В отличие от молитв, которые являются лишь просьбами к Богу или к духам, заклинание предназначено для принудительного исполнения желания. В Западной Европе в средние века заклинания, как правило, произносились на латыни. Слово «абракадабра», в современном русском языке обозначающее бессмыслицу, произошло от средневекового заклинания.

– Заклинание – это последовательность слов, звучащих в определенном ритме, направленная на достижение какой-либо цели.

– Заклинания – это энергетические звуковые формулы, употребляемые в магии для осуществления желаемого, для того, чтобы усилить действие ритуала.

– Заклинание – воля мага, выраженная через слово.

Как следует из приведённых определений, заклинания – это, прежде всего, слова, звучащие в определённой последовательности и определенном ритме, цель которых – достижение какого-то реального результата.

Заклинание – это своеобразный ритмический набор повторяющихся слов, иногда объединённых рифмой. В первобытном обществе во время ритуального танца заклинание, например, могло быть таким: «Мы разыщем кенгуру, мы настигнем кенгуру, мы убьём кенгуру!»

Главная функция ритмичности произнесения – введение заклинателя в некое подобие транса, в состоянии которого и совершается основное действо. В идеале, заклинающий говорит и действует спонтанно, без всякого предварительного плана, и его слова – чистая импровизация.

В магическом смысле слово «заклинание» имеет множественное значение: приказывать, настойчиво просить или умолять о чем-либо во имя чего-либо, а также подчинять себе что-либо властью магических слов. Заклинания могут быть требовательными, агрессивными, спокойными, а также в форме просьб. Поэтому и произносятся заклинания по-разному: как громким криком, так и бормотанием, а в некоторых случаях мысленно.

Все заклинания можно разделить на две группы:

1. Простейший вид заклинаний – непосредственное обращение к объекту, на который необходимо воздействовать. Это воздействие может быть направленно на людей, на текущие или будущие события, на объекты потустороннего мира, на явления природы, которые персонифицируются – то есть обращение к ним происходит как к живым существам. Как правило, такие обращения имеют форму повеления, требования, приказа, их отличает повелительный тон и нередко в них имеется упоминание о наказании в случае невыполнения требуемого. Базовая формула таких заклинания: «Я приказывают тебе сделать то-то и тот-то …, а не сделаешь, ожидает тебя смерть и разрушение».

2. Другая форма заклинаний – заклинания, которые обращены не к объекту воздействия, а к посреднику – Высшим силам, от которого ожидается помощь. Они обращены к древним богам, к солнцу, луне, звездам, к различным природным стихиям, к духам предков или к различным астральным сущностям, в чьей власти решить тот или иной вопрос. Нередко такие заклинания сопровождаются реальными или символическими жертвоприношениями. В этом случае заклинания строятся как двухчленная формула: «Вот тебе… а ты мне».

Любое заклинание, используемое в магических ритуалах, включает пять обязательных частей:

1. Обращение к Силам, которые должны будут осуществить волю заклинающего («Силою четырёх стихий, ветра, земли, воды и огня, я заклинаю…», «Именем Богини, прекрасной Луны, я заклинаю…», «Волею моей и Силой моей, я…»)

2. Собственно оглашение желаемого результата («я заклинаю этого человека, чтобы он пришёл ко мне завтра домой…», «я прошу уладить мои финансовые трудности»).

3. Обстоятельства. Это уточнение того, как желает или не желает заклинающий исполнения задуманного, что может пойти вопреки его воли, а что – помочь ей («…но пусть не страдает, не мучается, и себя не теряет; пусть любовь и ему счастье принесёт…», «…и пусть волю мою не остановит ни крест на его груди, ни любовь в его сердце, ни вера в его душе…»).

4. Благодарность Силам за исполнение задуманного («…о Богиня, и пусть моя любовь будет тебе вечной благодарностью…», «…я сжигаю эти травы в твою честь, Огонь…»).

5. Завершающая, закрепляющая формулировка, которая служит сигналом Силам о завершении обращения и запускает заклинание в действие («Аминь», «Нима», «Да будет так», «Всем словам моим ключ, замок да язык, запечатала я, <имя>».

Заклинание всегда – это часть ритуального (магического) обряда. Так, например, жители Забайкалья перед охотой символически угощают Хозяина тайги чаем и обращаются к нему с таким заклинанием: «…прошу у тебя удачи. Угощаю маслянистым саламатом. Вкуси. Соизволь осчастливить, чтобы выехал с тороками (мешками для добычи), а приехал с добычей. Сниспошли девять лучших из девяти видов зверей. Дай мне угольно-чёрных соболей, прекрасных голубых белок, чтобы и близкие, и дальние удивлялись, чтобы луки седла от тяжести прогибались. Будь покровителем, отстраняя коварных, отгоняя дурных людей» [9, с.26].