Полная версия

У истоков литературы. Учебное пособие

3.Одна из существенных черт заговоров – распределение животных по их принадлежности к своему или чужому миру. Так, волк, сова и сыч относятся к чужому миру в отличие от собаки, кошки, коровы, курицы и петуха, которые^ принадлежат к своему миру («И пошлю их / В чёрный лес, / Где воют чёрные волки, / Куда зовет их чёрная сова, / Где их ждет сыч смерти»). Для заговоров характерны формулы и отсылки болезни и вредителей к рыбе («Туда не ходите. / Пойдите в море, / Там есть большая рыба, / С золотой чешуёй. / Долотом вспорите её, / Кровь ладонями выпейте, / На смертном одре оставьте её»).

Таким образом, формулы отсылки болезни рисуют достаточно отчетливо свой мир, который находится наверху, на земле и населён людьми, животными, птицами, причем все это движется и звучит, люди занимаются ремеслами, в то время как чужой мир расположен под землей, в море, в глубине моря, на горе, на вершине горы, на краю земли, в лесу и т.д.; он пуст, нем, неподвижен, и лишь отдельным животным находится там место [25, с.122—127].

Таким образом, в основе любой мифологии лежит разделение мира на «Своё» и «Чужое», что соотносится с Жизнью (своё, правое) и Смертью (чужое, левое).

Слово «жизнь» у славян раньше звучало как «живот» и означало: тело, существование, имущество. От него произошли названия основной еды славян – жита, пшеницы; дома – жилья; богатой жизни – житухи; скота – животины, живности, целебных, заживляющих, лекарств и многого другого. Наоборот, слова с отрицательной приставкой к слову жизнь имели зловещий характер. Например, нежить – смертельная болезнь и духи смерти.

Что же такое жизнь в представлении славян?

По мысли древних людей, человеческая жизнь – это непрерывный цикл рождения и смерти: человек «исчезал» на одном уровне и «вновь появлялся» уже на другом, уже в новом качестве; он «умирал» и «снова рождался».

Естественная биологическая смерть не воспринималась язычниками как окончательная гибель, полное исчезновение человека. Смерть была для них ещё одним переходом в новое качество, когда разрушалось тело, но бессмертная душа оставалась неприкосновенной. Кроме того, душа вполне могла возвратиться, войдя в новорожденного младенца. Вот почему во все времена и у всех народов детям старались давать имена прославленных, уважаемых предков. В связи с верой в переселение души умершему при погребении придавалась поза эмбриона, что должно было подготовить его к новому рождению.

«Жизнь человеческая находится между двумя великими тайнами: тайной нашего появления и тайной исчезновения… Считалось, что небытие после смерти то же, что и небытие до рождения, что земная жизнь дана человеку как бы в награду и дополнение к чему-то главному, что заслонялось от него двумя упомянутыми тайнами», – так писал в своей блестящей книге «Лад» Василий Белов [5, с.180]. Жизнь, по Белову, это определённая ритмичность: «Человек менял свои возрастные особенности незаметно для самого себя, последовательно, постепенно… Младенчество, детство, отрочество, юность, молодость, пора возмужания, зрелость, старость и дряхлость сменяли друг друга так же естественно, как в природе меняются… времена года. Между этими состояниями не было ни резких границ, ни взаимной вражды, у каждой из них имелись свои прелести и достоинства… Можно лишь сократить или удлинить какое-либо возрастное состояние, но ни перескочить через него, ни выбросить из жизни невозможно» [5, с.180].

Можно жизнь человека представить и несколько иначе: рождение – имя наречение – взросление (с обязательной инициацией) – свадьба – семейная жизнь – смерть. И снова – повторение того же цикла… [Подробнее: 26, с.83—110].

В славянской мифологии жизнь, плодородие, долголетие, юность, красоту природы и человека олицетворяют богиня Жива (Живана, Сива) у балтийских славян и Род у восточных славян.

Богиня Жива – это одно из главных женских божеств древних славян, богиня жизни. Её второе имя – ДЕВА. Она контролирует мир целиком и следит за исполнением законов Рода. В то же время Жива достаточно мудра, чтобы никогда не вмешиваться в жизнь смертных без крайней необходимости. Вероятно, именно поэтому народный фольклор не сохранил упоминаний об этой богине. Тем не менее, известно, что в полабском городе Ратибор располагалось одно из крупнейших славянских капищ – Живец, которое являлось святилищем Живы. Здесь её чтили веселием и невоздержанием. Идол её украшен был золотом и серебром, с цветами на груди. В одной руке она держала яблоко, а в другой – кисть винограда с зелёным листом. Волосы у неё свисали до ног. Она даровала продление жизни, от неё зависел и урожай злаков. К её храму в первые дни мая стекался народ, прося богиню, которую почитали источником жизни, о долгом и благополучном здравии. Перед её идолом ставили приношения из всяких плодов древесных во время их сбора, из всякого рода хлебов во время уборки последних. Особенно приносили ей жертвы те, которые слышали первое пение кукушки. Думали, что высочайший владыка Вселенной превращался в кукушку и сам предвещал продолжение жизни… Именно кукушка считалась воплощением Живы. Считалось, что прилетает кукушка из Ирия – небесного рая, где она обитает рядом с богами, поэтому ей ведомы секреты будущей жизни. И именно у кукушки пытались узнать, сколько времени отмерено для жизни человеку на земле: «Кукушка, кукушка, сколько лет мне осталось жить?». Она же предвещала начало лета и сопутствующих ему гроз. По ее голосу гадали о том, насколько удачным будет замужество, удастся ли собрать хороший урожай.

Богиня Жива была животворящей, то есть воскрешающей не только умершую на зиму природу, но и чувства людей. Жива властвует, когда зеленеют, расцветают поля и леса, сады и огороды, когда люди, очнувшись от унылого зимнего сна, словно впервые видят красоту весенней природы, красоту расцветающей молодости, впервые познают прелесть любви и нежности. Именно весной можно увидеть Живу или Живиц, ее молоденьких прислужниц, в виде прекрасных дев. Наверное, именно поэтому главным цветом Живы считали зелёный, а камнем – изумруд.

К Живе обращались чаще всего те, кому Род указал («на роду написано») слишком краткий срок жизни. Если ее хорошенько попросить, она может даже нарушить предписания Рода и продлить человеку жизнь. Живе посвящались целые рощи, где устраивали празднества в ее честь, потому что именно она почиталась как создательница лесов.

Еще одно имя Живы – Красопаня. Именно так называлась в старину прекрасная звезда Венера. У Живы есть помощница – Сейвина. Весной именно она направляет руку пахаря и сеятеля, чтобы ровно ложилась борозда, не сыпалось зерно мимо. Затем она поит землю живительной влагой.

О Живе есть красивые легенды.

– Когда Род сотворил первых славян, он поручил богине Живе раздуть огонь жизни и вложить живые искорки в грудь каждого человека. Жива собралась взяться за это, однако ей не понравились лица, которыми Род наделил людей. И она быстренько переменила их, сделав женщину похожей на себя, а мужчину – на Дажьбога. С тех пор славяне все были необыкновенно красивы, но неотличимо похожи друг на друга. Жива дала им имена: Муж и Жена. После Всемирного потопа, когда люди вновь заселили Землю, Жива больше не меняла их лица по образу своему и подобию, однако славянские женщины по-прежнему самые красивые из всех, а имена Мужа и Жены навечно сохранились в памяти людей.

– Когда Дый сотворил землю, он забыл насадить на ней деревья. И вот однажды богиня Жива спустилась с небес поглядеть на новую планету. Она так устала, бродя по горам и долинам под палящим солнцем, что присела отдохнуть – и задремала. И в эту минуту увидал ее великан Болот.

– Он немедленно воспылал к прекрасной богине нечистой страстью и схватил ее в свои объятия. Кое-как Живе удалось вырваться, и она бросилась бежать. Однако до моста-радуги, по которому можно подняться в небо, было еще далеко. А Болот уже близко… От быстрого бега коса Живы расплелась, из нее выпали гребень и лента. И в то же мгновение на пути Болота вырос лес, через который протекала река. Болот влетел в нее с разбегу и чуть не утонул. А при взгляде на деревья, которых великан в жизни не видывал и даже не знал, что это такое, Болот окончательно испугался и бросился наутек с такой же быстротой, с какой только что преследовал Живу. Богиня спокойно взошла по радуге на небеса, однако не стала забирать ни ленту, ни гребень. С тех пор на земле появились леса и рощи, а те из них, через которые протекали реки, считались священными и посвящались Живе.

Праздник Живы – Живин день – отмечался 1 мая. Люди готовились к этому празднику, в это время нарядные девушки и юноши собирались у реки и у леса, купались, обливались весенней водой, водили хороводы, устраивали веселые игрища, пели песни, просили Живу о счастье, здоровье, хорошем урожае, благодарили за жизнь и продолжение рода. В этот день разжигали обрядовые костры на берегах рек, и молодые люди прыгали через огонь, они верили, что священный огонь очищает от наваждений после долгой зимы, и дарит новые животворящие силы и долголетие. Юные девушки-невесты, заплетали венки из полевых цветов, и эти венки бросали в реку, с просьбами к Живе о любви и счастливом замужестве. В этот Живин День молодые женщины приходили на праздник и молили богиню помочь с рождением детей, чтобы они родились здоровыми и были счастливы. А ещё во время праздника славяне просили Живу продлить годы, они знали ее силу жизни, которая сильнее судьбы.

Один из атрибутов праздника – Молитва-славление:

Светлая Матушка – Жива!Славим Тебя за Силу Твою ЖивоТворную,Ты есть Источник Воды Чистой,Луч Света РОДа Всевышнего,который Жизнь дает и Здоровье приумножает.Сойди, Матушка, со Саврги Синейи войди в жито-пшеницу нашу,дабы напилась она Силы Божьей.Пусть в кореньях, стеблях и колосьяхприбывает Свет РОДа Всевышнего!Матушка-Жива,видим мы, как Лучи Твои ИсЦеляют болезни все,ибо есть Ты ВсеБлагая и ВсеЛюбящая,Величественная и ВсеИсЦеляющаяМатушка Наша!Слава Живе!!! [27].Ещё одним олицетворением Жизни в мифологии восточных славян был Род, который отвечал за процветание и приплод всего живого в природе, за преумножение рода людского, за брак и любовь между людьми. Это был бог неба, грозы, плодородия. О нём говорили, что он едет на облаке, мечет на землю дождь, и от этого рождаются дети. Род – повелитель земли и всего живого, он – бог творец, он дает начало всему сущему на земле, дождю, снегу, водной и огненной стихиям, урожаю, человеку. Именно эта точка зрения сейчас является приоритетной у учёных. «Источник жизни, бытия живых существ во Вселенной» – вот как о нём удивительно поэтично и образно повествуется в «Книге Коляды».

Имя Рода восходит к иранскому корню со значением божества и света, а в славянских языках с корнем «род» большое количество важнейших слов: наРОД, РОДство, РОЖДение, РОДня, уРОЖай, РОДина, приРОДа, РОДник. Кстати слово «урод» у славян означало вовсе не то, что мы привыкли под ним подразумевать. Урод – означало «первенец, первый ребенок в роду, человек, стоящий у истока рода». А человека глупого и страшного славяне называли «выродок». Такое разнообразие однокоренных слов, несомненно, доказывает величие этого бога.

У западных славян олицетворением начала мира, Великого Творца был Святовид (Святовит, Световид, Святович). По представлениям древних славян, Святовид – это гигантский атлант, который держит на своих плечах мир и остальных богов.

Интересно, что археологами не найдено ни одного идола, изображающего Рода. А вот символом бога Рода, по утверждению некоторых учёных, может выступать стилизованная свастика, эмблема мироздания у славян. Птица Рода – утка. Рыба Рода – щука. Особое чествование Рода приходится на 21 апреля (православный Родион- ледолом). Праздник этот называется по-язычески Радогощем.

Вместе с богом Родом часто упоминаются некие женские божества – рожаницы. Рожаниц, очевидно, было две: Мать (Лада) и Дочь (Леля), подобно тому, как две богини, мать и дочь, присутствуют и в греческой мифологии: Деметра и Персефона. Эти парные женские божества являлись олицетворением умирающей осенью и возрождающейся с приходом весны природы.

Рожаница-Мать связывалась славянами с периодом летнего плодородия, когда созревает, тяжелеет, наливается урожай. Это немолодая, добрая, полнотелая, почтенная хозяйка дома, мать многочисленного семейства. Древние славяне дали ей имя Лада, и с ним связано, пожалуй, не меньше слов и понятий, чем с Родом. Все они имеют отношение к установлению порядка (ЛАДа): «ЛАДить», «наЛАЖивать» и так далее. Порядок при этом мыслился в первую очередь семейный: «ЛАДа», «ЛАДо» – ласковое обращение к любимому супругу, мужу или жене. «ЛАДины» – свадебный сговор. Болгарское «ЛАДуванье» – гадание о женихах.

Но сфера деятельности Лады отнюдь не ограничивалась домом. Она покровительствовала ещё матерям и детям. Ее любил весь народ, женщины приносили ей в жертву вышивки, платки, кольца, которые оставляли на деревьях в священных рощах. Потом, в христианские времена, подобным образом начали украшать иконы Богоматери, на которую невольно перенеслась прежняя любовь к богине Ладе. А ещё некоторые исследователи признают Великую Ладу матерью двенадцати месяцев, на которые делится год. А ведь месяцы, как мы знаем, связаны с двенадцатью созвездиями Зодиака, которые, согласно астрологической науке, оказывают влияние на человеческую судьбу!.. И тогда Лада предстаёт перед нами не просто Богиней лета, домашнего уюта и материнства, она связана ещё и со всеобщим космическим законом. Поэтому, наверное, не случайно знаком Лады считается круг с треугольником посередине, где острый угол направлен вниз, а основание треугольника- вверх. Круг здесь обозначает вселенную, а треугольник – сердце этой Вселенной.

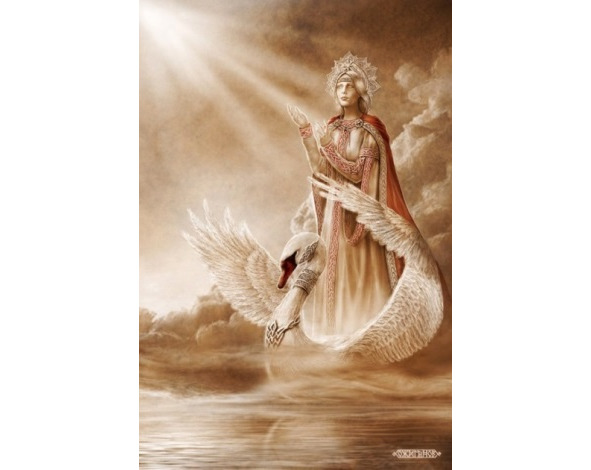

Символ Лады – белый лебедь как истинный символ чистоты, небесной любви и семейной верности. Зимой птицей Лады считалась синичка, для которой старались оставить корм под деревьями или подвешивали на ветки кусочки мяса.

Богиня Лада была известна многим европейским народам. Литовцы и их соседи, летты, во время купальских празднеств славили Ладу. Они пели: «Lada, Lada, dido musu deve!» («Лaдa, Лада, великая наша богиня!») – и приносили в жертву белого петуха. Но в славянских землях Ладу почитали более, чем где-либо. Сохранились сведения о том, что в дохристианские времена в нижней части Киева, на Подоле, стоял величественный храм Лады. В центре стояла статуя божественно красивой женщины в розовом венке. Ее золотые волосы были украшены речным жемчугом, а длинное русское платье, перехваченное в талии золотым поясом, покрывали драгоценные и сложные орнаментальные вышивки. Она держала за руку крылатого младенца, своего сына и бога любви Леля. У основания статуи дымились благовония, лежали груды цветов, которые служители ежедневно заменяли новыми букетами. В честь Лады, которую ещё на Руси называли Щедрыней, 19 января устраивали праздник – щедровки. В честь Лады пелись песни, восхвалявшие согласие и мир, любовь к людям. Пробивали на замерзших озерах и реках проруби, чтобы «Лада дышала». В эти проруби бросали дары Ладе: пироги, зерно, оЛАДьи (не сохранилось ли воспоминание о богине в звучании этого слова?), – а лёд украшали разноцветными лоскутками и поливали разноцветными отварами трав в знак скорого наступления весны. Затем начинались пированья и гулянья.

Тогда же пели:

Благослови, мати,Ой мати Лада, мати!Весну закликати…Другой праздник в честь Лады назывался Стадо – теперешняя Троица. Этой богине посвящались божьи коровки, убивать которых считалось грехом, а также цветок зоря (любисток), возбуждающий сердечную страсть. Олицетворяла Ладу береза, ветви на которой кое-где и по сию пору завивают на Троицу, как будто заплетают богине косы.

В старинных праздниках при встрече восходящего солнца всегда призывали эту богиню: – Ой, Ладо! Именно она разгоняла зимние туманы и открывала путь Весне. Считалось, что некогда именно Лада была хранительницей живой и мертвой воды, но потом, когда боги создали людей и насадили для них Ирий-сад, волшебные источники начали бить у корней мирового древа.

Вообще Лада напоминает Венеру (Афродиту) античного мира и светлую красавицу Фрейю скандинавских сказаний. Сходство с Ладой-Рожаницей у Фрейи еще и в том, что она сопровождает тени усопших в загробный мир, то есть имеет отношение к судьбе человеческой души.

Существует множество старинных обрядов, посвященных богине Ладе. Обряды эти направлены, обычно, на гармонизацию семейных отношений, улучшение личной жизни, смягчение злобного характера, а также для привлечения в жизнь любви.

К златому Солнцу руки протянуть,О, это величайшая отрада!По Ирию неспешно ходит Лада —Жена Сварога, Женственности суть.В лучах её небесной красотыСияет солнце, и смолкают грозы,И преклоняют ландыши и розыПред ней свои чудесные цветы.Она смеётся, и не могут БогиПред этою улыбкой устоятьЛикуют все небесные чертоги!Леля – дочь Лады, младшая Рожаница. Вдумаемся: недаром детскую колыбель часто называют «люлькой», нежное, бережное отношение к ребёнку передают словом «лелеять». Аист, якобы приносящий детей, по-украински – «лелека». А само дитя и сейчас иногда называют ласково «лялечкой».

Одна из славянских легенд рассказывает: «У великой Лады, у Матери Лады, была юная дочь. Звали ее просто Доченька – Леля, Лелюшка, Полелюшка… Подросла Леля и стала гулять по лугам, по густым тенистым лесам, и шелковая мурава сама льнула ей под ноги, чтобы распрямиться еще зеленее и гуще. А минуло время, начала Леля вместе с матерью обходить и объезжать поля, тянуть за зеленые ушки едва проклюнувшиеся всходы, и Люди увидели, что никогда прежде не было на Земле таких урожаев. Стали они славить Лелю наравне с матерью и чтить как рожаницу, называть весной-кормилицей. У Лады стали просить разрешения закликать – зазывать в гости Весну, а когда Мать позволяла, готовили Дочери дерновую скамью, проросшую травами, ставили подношения: хлеб, сыр, молоко. Это был девичий праздник, мужчин, любопытных парней близко не подпускали. Жгли в честь Матери с Дочеръю огромный костер, окруженный двенадцатью другими, поменьше, в честь Месяцев, и с пеплом того костра смешивали семена, умывали им лица, давали больным. И никто, говорили, не помнил, чтобы не помогло» [9, с.18—19].

Славянская Леля – Богиня трепетных весенних ростков, первых цветов, юной женственности. Поэтому и представляли её русоволосой юной красавицей, которую можно увидеть на опушке леса или на берегу реки. Её обожают животные, ветер ласкает её волосы. Славяне считали, именно Леля заботится о едва проклюнувшихся всходах – будущем урожае. Лелю-Весну торжественно «закликали» – приглашали в гости, выходили встречать её с подарками и угощением. Символ богини весны Лели – береза. Также Лелю часто связывают с плакучей ивой, которая символизирует несчастную любовь. Металл Лели – серебро.

Существует один девичий праздник, который назван в честь этой богини, – Лельник. Приходится он на 22 апреля (по современному календарю 5 мая).

Следы культа рожаниц можно встретить и в наши дни. И сейчас вышивальщицы используют в своем творчестве излюбленный мотив с изображением парных женских существ: женщин, медведиц или олених. Рожаницы имеют и другие изображения. Например, нередко эти божества предстают в образе рожающих женщин.

Для того, чтобы расположить к себе рожаниц, люди преподносили им дары: творог и пироги из нового зерна.

Праздник Рода и рожаниц отмечался 21 (8 – по старому стилю) сентября как праздник урожая, и он носил название «осенины» или «оспожинки». Обычно в Осенины устраивалось угощение, на которое собиралась вся семья. Для празднества из муки нового урожая пекли пирог, на столах обязательно должны быть хлеб, каши из разных круп, сыр, творог и хмельной мед. Славили Мать-Сыру-Землю за то, что родила хлеб, овощи и фрукты. А ещё встреча осени отмечалась обновлением огня: старый огонь гасили и зажигали новый, который добывали ударами кремня.

Ритуальные пиры в честь Рода и Рожаниц, по-видимому, происходили так: после уборки урожая устраивалось «собрание», на котором пелись песни, поедались кушания из продуктов земледелия и ходили по кругу чаши с медом. Женщины ходили на реку встречать осенину. С собой они несли каравай свежеиспечённого хлеба – символ достатка, изобилия и материального благополучия. На берегах рек девушки водили хороводы. Самая старшая из них становилась в центр с хлебом в руках, а остальные танцевали вокруг неё и пели обрядовые песни. По окончании хоровода хлеб делили и раздавали для лечения людей и домашних животных.

Заканчивался праздник принесением требы Роду:

СЛАВА РОДУ ВСЕСУЩЕМУВСЕБОГУ ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ!СЛАВА РОДУ НЕБЕСНОМУДА ПРЕДКАМЪ НАШИМЪ!СЛАВА РОДУ ЗЕМНОМУДА ВСЕМЪ СОРОДИЧАМЪПО ПРАВИ ЖИВУЩИМЪ!ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!Праздник Рожаниц справляли ещё и весной – 22—23 апреля (именно о нём говорилось в легенде). В этот день приносили им жертвы растительными и молочными продуктами, которые торжественно, с молитвами съедали на священном пиру, а потом ночь напролёт жгли костры: огромный, в честь Лады, и вокруг него ещё двенадцать поменьше – по числу месяцев года. Согласно традиции, это был женский и девичий праздник. Парни, мужчины смотрели на него издали.

Живе, Роду – Жизни в славянской мифологии противостоит Марена – Смерть и сопутствующие ей образы: Навь, Мара, змора, кикимора и собственно Смерть.

Представления о смерти и посмертной участи человека определяют очень многое в любой культуре, окрашивая её в оптимистические или пессимистические, драматические или спокойные тона. Сегодня для большинства жителей Земли Смерть – страшное слово, и причина страха – неизвестность: никто не знает, что ждет человека после смерти. Но страх перед небытием появился относительно недавно с приходом современной цивилизации. У древних народов всё было несколько иначе.

Сравнивая мифологии разных народов, можно увидеть, что в каждой из них есть поиск ответов на четыре вопроса: Почему люди умирают? Что такое смерть? Что происходит с людьми после смерти? Куда попадают люди после смерти, где находится место обитания смерти и как оно выглядит?

На первый вопрос «Почему люди умирают?» есть, по крайней мере, три ответа: во-первых, люди умирают потому, что раньше не умирали или умирали, но возрождались, а затем почему-либо утратили эту способность; во-вторых, действует идея «прецедента»: некий человек когда-то умер, и с той поры люди умирают; третья идея – это идея наказания: смерть рассматривается как кара за проступок, ошибку, неповиновение.

Сегодня у некоторых племён Австралии, Океании и Африки в мифах о происхождении смерти рассказывается о месяце (луне), змее и сне. Так, например, у австралийского племени аранда есть такой миф: в древности жил человек тотема опоссума, который умер и был похоронен, но вскоре вышел из могилы в облике мальчика; он постоянно умирает и оживает на небе в виде месяца. Связь происхождения смерти со змеей основана на том, что змеи ежегодно линяют, сбрасывая кожу, и как бы омолаживаются. Этот мотив повторяется, например, во многих мифах народов Океании: люди когда-то тоже умели сбрасывать кожу и омолаживаться, но утратили это умение и теперь умирают. В мифологиях народов Африки есть ещё одна причина появления смерти: люди умирают, так как проспали обещанное им бессмертие. У индейцев Америки распространён миф, согласно которому люди умирают потому, что сделаны из непрочного материала: глины, прутьев, травы. У индейцев пуэбло Смерть – это возвращение в прародину. У индейцев известны также мифы, оправдывающие необходимость Смерти (не допустить перенаселения земли и сделать жизнь более разнообразной и привлекательной).