Полная версия

У истоков литературы. Учебное пособие

Разнообразие заговоров у славян поражает воображение. Уже в XIX веке И. Сахаровым [11], М. Забылиным [2], Л. Майковым [7] и другими исследователями было записано и опубликовано множество заговорных текстов. Основываясь на их сборниках, попробуем составить перечень видов заговоров восточных славян (основой является классификация А. Майкова, который выделил 8 видов заговоров):

1. Заговоры на любовь (заговоры приворотные, присушки, отстуды, отсушки) чаще всего наговариваются на пищу и питьё, которые даются привораживаемому, а также на его следы по три раза на утреннюю и вечернюю зори.

2.Заговоры на брак (девичьи приговоры для привлечения женихов, при проводах жениха и невесты, от порчи свадьбы, «чтобы муж жену любил», для раздора между новобрачными).

3. Заговоры на лечение и болезни (при родах, над новорождённым, при отнятии ребёнка от груди, от бессонницы младенца, от зубной боли, от истечения крови, от бельма и ячменя, от боли в ушах, в спине и пояснице, от золотухи, от колотья, горячки и огневицы, от лихорадки, от опухоли живота, от грыжи, от плотской немощи, от укушения бешеной собакой, от запоя и похмелья и др.).

4.Заговоры от тоски.

5.Бытовые заговоры (ко сну отходящим, на вещий сон, при собирании целебных трав, при входе в лес, при печении хлеба, при отправлении в путь, на путь-дороженьку, при отыскании кладов, при приобретении неразменного рубля, для приручения собаки, петуха, змеи, чтоб корова не лягалась, от лихого человека и др.).

6.Хозяйственные и промысловые заговоры (на хороший урожай, от болезней, падежа и порчи домашнего скота, на удачную охоту за зверями и птицами, от ворона, мешающему охотнику, от порчи оружия, против злого человека на охоте, для удачного лова рыбы и др.).

7.Воинские заговоры (от пищалей и стрел, от ратных орудий, от пуль, заговор ратного человека, идущего на войну).

8.Общественные заговоры (на царские очи, на подход к властям или умилостивление судей, от лихого человека или недруга, от воров, на добрые дела и др.).

9.Заговоры на торговлю и привлечение покупателей

10.Заговоры на силы природы (к морозу, во время грозы и грома, для утоления вихря, от засухи и др.).

11.Заговоры, обращённые к сверхъестественным существам (обращение к домовому, дворовым и лесным, на выживание кикиморы, от нечистого духа, заговор оборотня).

Конечно, это не единственная классификация в исследованиях о заговорах. В XX – начале XXI века появилось множество работ, посвящённых заговорам. Самыми значимыми являются исследования А. М. Астаховой, Ю. М. Соколова, П. Г. Богатырева, Т.А.Агапкиной, А.Л.Топоркова, Т.В.Свешниковой, В.Н.Топорова, В.И.Харитоновой и других. Учёными разрабатываются самые разнообразные проблемы: классификация, эволюция жанра, его индоевропейские корни, особенности стихосложения заговорных текстов, их обрядовая магическая функция, в некоторых существуют указатели персонажей, предметов заговорных текстов. В Фундаментальной электронной библиотеке «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) создано электронное научное издание (ЭНИ), посвященное заговорам [12], куда включены научные издания текстов заговоров, исследовательская и справочно-энциклопедическая литература о заговорах, библиография. Среди работ, доступных для чтения, в ЭНИ есть и книга доктора филологических наук В.Л.Кляуса, одного из современных исследователей заговоров, – «Указатель сюжетов и сюжетные ситуации заговорных текстов восточных и южных славян» (М.: Наследие, 1997). Здесь (а затем в монографии «Сюжетика заговорных текстов славян в сравнительном изучении» (М., Наследие, 2000)) автор впервые в отечественной филологической науке осуществил опыт систематизации сюжетов заговорно-заклинательных текстов.

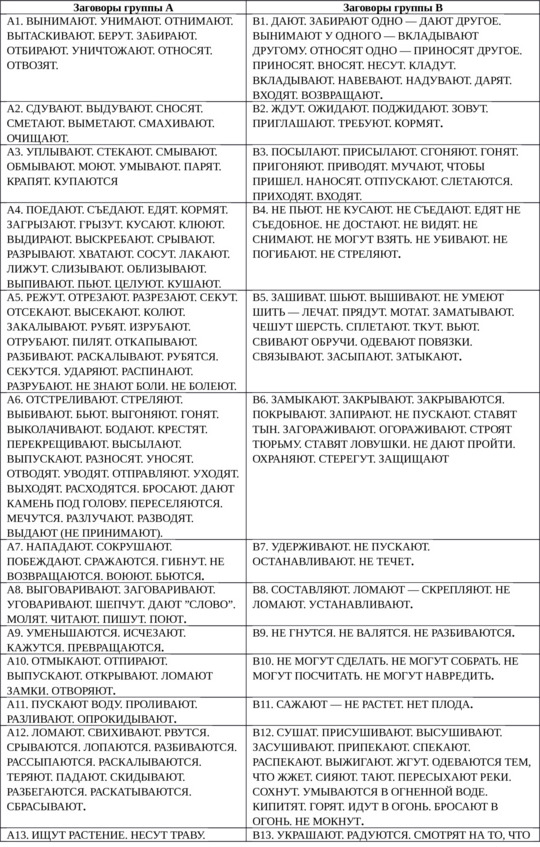

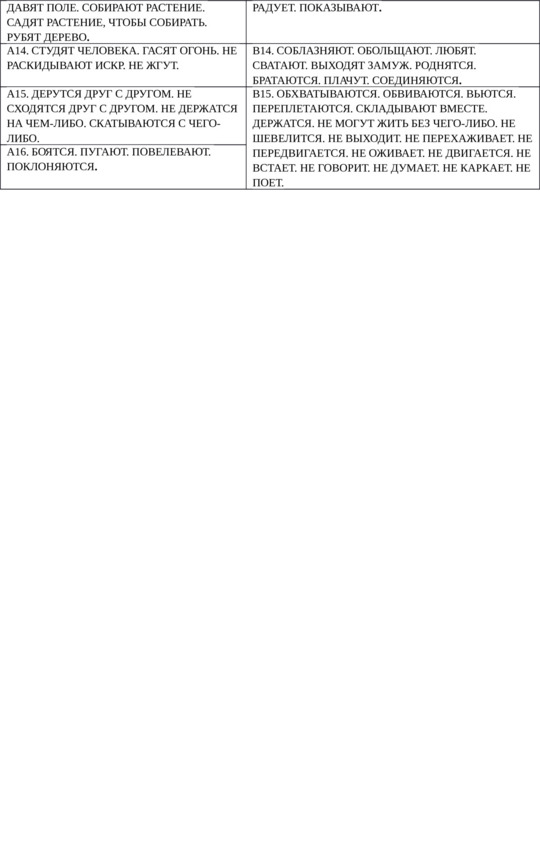

В основу своей классификации заговоров В.Л.Кляус положил факт разделения самими носителями заговоров на «черные» и «белые». «Это «народное» деление восходит к одной из основных культурных оппозиций: добро/зло, – утверждает автор. – В центре заговорной поэзии… находятся человек и его жизнь, поэтому, действительно, все заговорные тексты можно выделить в две группы по признакам «нанесение зла» и «уничтожение зла» (или иначе – «отнятие» и возвращение добра)». Основываясь на том, что во всех заговоров самым важным являются действия персонажей, В.Л.Кляус разделил все заговоры на две группы: А и В. «Для первой (A) группы характерно направление действий, которое в самом общем значении можно обозначить как «уничтожение», для второй (B) – «созидание» [5].

Таблица 2. Классификация заговорных текстов

по сюжетным ситуациям В.Л.Кляуса

Знатоки заговоров утверждают, что положительные заговоры читаются по легким дням (вторник, среда, суббота), отрицательные читаются по черным дням (понедельник, пятница).

Вероятно, одной из самых последних научно-популярных книг, посвящённых заговорам, является книга А.С.Гавриловой «Слово сильное, заговорное. Заговоры и их воздействие на человека» (М.: Ганга, 2010). Здесь автор тоже предлагает две классификации заговорных текстов.

Первая классификация – по признаку направленности – близка к классификации заговоров, предложенной Л. Майковым: влияние на другого человека, влияние на здоровье человека, влияние на быт и профессиональную деятельность человека, влияние на природные явления, влияние на сверхъестественное, обережные (защитные) заговоры. Особняком стоят так называемые «чёрные» заговоры.

По второй классификации, в основе которой лежит разнообразие структуры заговорных текстов, А.С.Гаврилова все заговоры делит на «простые» и «сложные».

И в заключение приведём ещё одну классификацию заговоров. Она принадлежит Н.Ф.Познанскому [10], который в своей работе дал обзор «тех форм, какие принимало слово, выступая, как таинственная магическая сила»:

1.Заговоры, основанные на параллелизме в виде сравнения двух видов: в положительной или отрицательной форме («Как земляника эта засыхает и завядает, так чтобы у раба б. N зубы замирали и занемели, чтобы черви и пути занемели, по сей день, по сей час» (от зубной боли); «He от угля, не от каменя не отростает отростель и не разцветает цвет; так же бы и у меня р. б. им. не отростали бы на сем теле ни чирьи, ни вереды, ни лишаи и ни какие пупыши»).

2. Заговоры с эпическим элементом.

3.Заговоры, имеющие диалогическую форму («Молодик, молодик, где ты быв? – У Вадама! – Ти были люди у Вадама? – Были! – Що яны ядят? – Камянь! – Ти болят у их зубы? – Не болят! – Нехай у раба божаго Гришки не болят!»).

4. Заговор в форме молитвы, обращения к животным, деревьям, светилам, стихиям («Святая водзица, зямная и нябесная, усяму свету помошница. Прошу цябе, очищай раба божаго Иваньку»).

5.Заговоры-абракадабры, состоящие из набора членораздельных звуков или случайного набора букв. Абракадабре часто придается какая-нибудь вычурная форма. Вот, например, римская формула от крови:

Sicucumaicucumacucumaucumacumaumamaa6.Заговоры, имеющие характер простого приказания.

Книга Н. Ф. Познанского, хотя после её первой публикации прошло уже сто лет, не утратила своей ценности и на сегодняшний день, прежде всего потому, что в ней собран огромный фактический сопоставительный материал русских и западноевропейских заговорных текстов. Это достаточно подробное исследование особенностей формы заговоров, а также составных частей их текста. Можно сказать, что в книге Н. Ф. Познанского подведены весьма внушительные итоги того, что было сделано в русской и европейской науке в области изучения заговоров как фольклорного жанра до 1917 года. Н. Ф. Познанский весьма аргументированно показал, что заговоры занимают особое и своеобразное место в системе фольклорных жанров. Возникнув в глубокой древности, они продолжают бытовать и в настоящее время, являясь одновременно особым фольклорным жанром и составной частью определенного ритуала, выполняя чётко заданную культурную и практическую функцию – стремление удовлетворить с помощью Слова и Действия конкретную потребность человека: излечить от болезней, предохранить от зла, обеспечить успех.

В заключение разговора о заговорах стоит сказать несколько слов о так называемых заговорах-оберегах и заговорах каббалистической традиции, которые особенно активно использовались в Латвии, Польше, Чехии, Германии. В этих заговорах важно и графическое представление текста, и произнесение их 9-27-729 раз в усекаемом виде. Число повторений определяется магическим числом три, которое усиливается как 3 в квадрате, или 3 в кубе, или 3 в шестой степени.

Например, вот каким в данной традиции должен быть заговор от лихорадки: «С этими словами приготовить три записки. Одну нужно привязать больному на шею, одну сжечь, одну бросить в воду».

Dzudza vardiAmbakuta.Ambakut.Ambaku.Ambak.Amba.Amb.Am.A.И ещё один пример заговора от лихорадки: «Возьми семь горбушек хлеба, напиши на каждой по одной из нижеследующих строчек и съешь горбушки в течение семи дней, каждый день по одной».

Neble zee du га kwammaNeeble eedum wammaNeeble dum ammaNeble um maOho.***AbamabrakkAbamabrakAbamabraAbamabrAbamabAbamaAbamAbaAbA.***Abracadabrabracadabraracadabraacadabracadabraadabradabraabrabraraа.Перед нами особый, «тайный», язык, где каждое слово – это слово заклятья, которое действует против всякого зла. Слова каббалистических заговоров универсальны: они направлены против любой болезни, против пожара, против укуса змеи и т. п. Это отличает каббалистические заговоры от заговоров индоевропейской традиции, имеющих закреплённую сферу применения (заговор от вывиха не подойдёт для остановки крови).

Примечательно, что сокращение используемого в заговоре слова слева направо или справа налево до полного его исчезновения далеко не случайно. Если в традиционном заговоре, например, лихорадка отсылается к господину болота, реки, озера, моря, т.е. перемещается в далекие края и уменьшается согласно такой перспективе, то в каббалистическом заговоре последовательное усечение слова до полного его исчезновения означает и полное исчезновение болезни (в данном случае лихорадки).

Учёные считают, что каббалистические заговоры приводят к изменению состояния сознания, аналогичному экстатическому или вызванному психотропными средствами, т.к. заговаривающему приходится одновременно производить несколько действий, требующего распределённого внимания: необходимо произносить слово, образуя от него последовательно сокращённые слова на одну букву, и одновременно считать, сколько раз произнесено заклинание, что даже при среднем количестве периодов – 27 – представляет собой нелегкую задачу [14, с. 111—113].

Поэтому практика каббалистических заговоров может быть отнесена к видам деятельности, осуществляемой при измененных состояниях сознания, таким, как камлание шамана, чему и посвящён следующий раздел нашего учебного пособия.

§3. Шаманское камлание – один из видов заговорного слова

Конечно, далеко не все наши предки владели заговорным магическим словом. Постепенно коллективное ритуальное действо обрело своего режиссёра и главного актёра – шамана племени – посредника между миром людей и миром духов. Главными функциями шамана являются лечение людей, ограждение своих соплеменников от бед и болезней, поддержание хозяйственной жизни племени, а у нанайцев и нивхов у него есть ещё одна обязанность – доставлять душу умершего соплеменника в загробный мир. Но, по сути, центральная обязанность шамана – поддерживать равновесие в мире.

Общение шамана с духами – это особый ритуал. Он носит название камлание (от тюркского kam – колдун, знахарь, прорицатель).

Камлание представляет собой ритуальное вхождение шамана в психотехнический транс (совершаемый обычно публично) для достижения тех или иных целей. Обычно это или исцеление больного, для чего необходимо найти и вернуть похищенную злыми духами душу, или проводы души (одной из душ) умершего в потусторонний мир. Иногда камлание совершается и по «малым» поводам (нахождение пропавших домашних животных и т.п.). Но в любом случае оно предполагает вхождение шамана в особое состояние сознания (транс, экстаз), подразумевающее или волшебный полет духа шамана вместе с духами-помощниками в верхний либо нижний миры, или (в «малых» случаях) проявление особых способностей шамана. Основные методы достижения транса – пляска с бубном и пение.

Сущность камлания – это общение с духами ради достижения некоторых целей самим шаманом или заказчиком камлания, которым может быть и отдельный человек, и род, и целая община. Цель камлания – свободное перемещение шамана в небесных, подземных или земных сферах, то есть там, где обитают необходимые для выполнения задачи данного камлания духи. Задачи же камлания могут быть сведены к нескольким основным:

а) встретиться лицом к лицу с высшими небесными духами и сообщить им о нуждах общины;

б) добиться у духов вод и лесов благоприятной охоты и рыбной ловли, а у духов покровителей земледелия и скотоводства успехов в крестьянских трудах;

в) выяснить причину болезни и исцелить больного человека;

г) проводить душу умершего в потусторонний мир и предотвратить его возвращение «в страну живых»;

д) сохранить здоровых людей, особенно детей, от нападений зловредных духов, болезней и случайной смерти;

е) прибавить себе знаний при встрече с духами.

Все эти многочисленные задачи камланий, в сущности, сводятся к двум: взять нечто в мире духов и передать людям, или взять нечто в мире людей – и передать духам.

Камлание – это путешествие шамана в мир духов. Шаман изображает это путешествие по ходу обряда и движениями, и песнопениями, так что участники ритуала полностью представляют себе, с каким духом в тот или иной момент встречается шаман, какие препятствия преодолевает, что замыслил. Встречи с духами часто называют «стоянками».

Таким образом, камлание имеет свой порядок, определённый сценарий.

Камлание шамана чаще всего включает в себя три этапа: предварительное жертвоприношение, собственно камлание, или экстатическое путешествие, шамана и благодарственное обращение к духам-помощникам. Вариации существуют, но суть остаётся постоянной – путешествие в мир духов, общение с ними и передача полученных сведений соплеменникам.

Процесс камлания тунгусо-маньчжурских шаманов блестяще описал наш соотечественник С. М. Широкогоров, белый офицер, а впоследствии известный этнолог.

Есть два вида камлания: нисхождение в нижний мир и восхождение на небо.

Нисхождение в нижний мир считается наиболее опасным и его совершают только отдельные,

Перед камланием шаман готовит нужные ему ритуальные предметы – изображение лодки, фигурки духов-помощников и т.п., а также шаманский бубен, который является важнейшим предметом шамана и воспринимается как живое существо, как источник силы шамана (шамана, у которого во время камлания рвался бубен, у некоторых народов могли и умертвить, поскольку без бубна у него всё равно больше нет силы).

После жертвоприношения лося происходит созывание духов-помощников. Затем шаман курит, пьет стакан водки и начинает шаманскую пляску, постепенно вводя себя в экстатическое состояние, завершающееся потерей сознания и каталепсией. В лицо шаману брызгают три раза жертвенной кровью и приводят его в чувства. Шаман начинает говорить не своим, высоким, голосом и отвечать на вопросы присутствующих. Считается, что это отвечает вселившийся в тело шамана дух, тогда как сам шаман находится в подземном мире (что свидетельствует о своеобразном феномене раздвоения личности). Через некоторое время шаман «возвращается» в свое тело, и его встречают восторженные крики присутствующих. Эта часть камлания занимает около двух часов.

Третья часть камлания начинается после 2 – 3-часового перерыва и заключается в выражении шаманом благодарности духам.

Интересно, что если во время камлания в тело шамана вселяется зооморфный дух (например, в одном случае, описанном Широкогоровым, – волк), то шаман ведет себя соответствующим образом, отождествляясь с этим животным (на этапе раздвоения личности).

Аналогичным является и камлание, совершаемое для восхождения на небо. В качестве вспомогательных средств шаман использует 27 (9X3) молодых деревец, отождествляемых с опорами мироздания по сторонам света и мировой осью (отверстие в центральной части юрты, кстати, часто отождествляется с Полярной звездой, через нее проходит мировая ось, по которой шаман может попасть в небесный мир). Еще один аналогичный ритуальный предмет – лестница. После жертвоприношения шаман приводит себя в экстатическое состояние пением, ударами в бубен и пляской. В момент потери им сознания начинается полет его души в небесный мир. Такие камлания совершаются и в дневное, и в ночное время.

Психотехнический транс играет огромную роль в тунгусском шаманизме; основные методы его достижения – пляска и пение. Детали камлания близки к деталям сеансов других сибирских народов: слышны издаваемые шаманом «голоса духов», шаман приобретает легкость, и пациент не чувствует его веса, когда шаман в своем почти двухпудовом облачении вскакивает на него, во время транса шаман ощущает сильный жар. Он приобретает нечувствительность к огню, режущим предметам и т. д.

Большую роль в камлании играли песнопения шамана, в которых использовался определённый неизменный набор ритуальных формул. Причём существовал набор песен, «принадлежащих» тому или иному духу.

Н.Ф.Познанский в своей книге приводит интересный материал о шаманских камланиях, справедливо утверждая, что именно в них «лучше всего сохранились следы первоначального массового синкретического чарования (танца-заклинания)».

Предоставим слово Н.Ф.Познанскому:

«Прежде всего отметим некоторые из принадлежностей шамана: 1) фантастический кафтан, украшенный массой разных побрякушек, колец и колокольчиков, 2) маска, 3) филиновая шапка (из шкуры филина), 4) бубен. Когда приглашают шамана в юрту к больному, то сюда же собираются соседи. Все размещаются на скамьях вдоль стенок, мужчины с правой стороны, женщины с левой. За сытным и вкусным ужином дожидаются ночи. С наступлением темноты юрта запирается. Чуть светят только потухающие уголья. Для шамана расстилается по середине юрты белая лошадиная шкура. Следует приготовительная церемонии, и на мгновение водворяется мертвая тишина. Немного спустя раздается одинокий сдержанный зевок, и вслед за ним где-то в покрытой тьмою юрте громко, четко и пронзительно прокричит сокол или жалобно расплачется чайка. После нового промежутка начинается легкая, как комариное жужжание, дробь бубна: шаман начинает свою музыку. Вначале нежная, мягкая, неуловимая, потом нервная и пронзительная, как шум приближающейся бури, музыка все растёт и крепнет. На общем её фоне поминутно выделяются дикие крики: каркают вороны, смеются гагары, жалуются чайки, посвистывают кулики, клекочут соколы и орлы. Музыка растет, удары по бубну сливаются в один непрерывный гул: колокольчики, погремушки, бубенчики гремят и звенят не уставая. Вдруг все обрывается. Все разом умолкает. Приём этот повторяется с небольшими изменениями несколько раз. Когда шаман подготовит таким образом всех присутствующих, музыка изменяет темп, к ней присоединяются отрывочные фразы песни. Вместе с этим кудесник начинает и плясать. Кружась, танцуя и ударяя колотушкой в бубен, с пением, лекарь направляется к больному. С новыми заклинаниями он изгоняет причину болезни, выпугивая её или высасывая ртом из больного места. Изгнав болезнь, заклинатель уносит её на середину избы и после многих церемоний и заклинаний выплевывает, выгоняет из юрты, выбрасывает вон пинками или сдувает прочь с ладони далеко на небо или под землю. С. Малов описывает, как в Кузнецком уезде Томской губернии 12 июля 1908 г. ему камлал шаман на счастливое путешествие: „Целый час шаман пел стихи, сопровождая свое пение ударами по бубну. Пение шамана, за невнятностью произношения и заглушаемое грохотом бубна, бывает большею частью непонятно окружающим шамана лицам. Шаман несколько раз вытягивался во весь рост и пел, обращаясь вверх; это означало, что он путешествует где-нибудь наверху, по горным хребтам; по временам же он распевал, наклонившись близко к земле. Во время камланья, по словам инородцев, шаман, смотря по надобности, ездит верхом на щуке, налиме и бодается с быком в море“. Вот каков характер и обстановка камлания» [10].

Датский исследователь Арктики, путешественник, этнограф Расмуссен записал рассказ одного эскимоса: «Мы боимся! Мы боимся непогоды, с которой должны бороться, вырывая пищу у земли и моря. Мы боимся болезни, которую ежедневно видим около себя. Мы боимся мёртвых людей и душ зверей, убитых на лове. Вот почему предки наши вооружались старыми житейскими правилами, выработанными опытом и мудростью поколений…»

Одним из способов преодоления этого тягостного чувства страха было шаманство и его главный приём – камлание, где по-прежнему главное место занимало Слово, реализованное в заклинаниях и песнях шаманов.

Итак, первобытный человек, пытаясь как-то скрасить своё существование, воздействовать на окружающий его мир, изобрёл для этого несколько способов, которые помогали ему не только выживать, но и добиваться своей цели: сначала бессловесные танцы-заклинания, затем – магические ритуалы и шаманизм, позднее – подкреплённые мощным оружием – словесными формулами – заклинания и заговоры, которые тесно связаны с ещё одним ВАЖНЕЙШИМ явлением древнего мира – мифами.

О том, что такое миф, мифология, как они связаны с магическими ритуалами, как и почему они появляются у древних людей, – в следующей главе.

Ссылки к главе III

1.Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово/ Афанасьев А. Н. Древо жизни. – М.: Современник, 1982. – с.106—107

2.Забылин М. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. – М.: Издание книгопродавца М. Березина, 1880

3.Ионов Максим (Белояр). Теория заговора// Родноверие. – Выпуск 2. – Режим доступа: http://www.rodnoverie.org/vypusk-2.html

4.Ионов Максим (Белояр). Теория заговора// Родноверие. – Выпуск 3. – Режим доступа: http://www.rodnoverie.org/vypusk-3.html

5.Кляус В. Л. Указатель сюжетов и сюжетные ситуации заговорных текстов восточных и южных славян. – М.: Наследие, 1997. – Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/zagovory/indexes/kly/kly-003-.htm

6.Крушевский Н. В. Заговоры как вид русской народной поэзии, 1876

7.Майков Л. Великорусские заклинания. – С-Петербург: Типография Майкова, 1869

8.Мечковская Н. Б. Язык и религия. Лекции по филологии и истории религий. – М.; Агентство «Фаир», 1998. – Режим доступа: http://www.gumer.info/index.php

9.Охотничьи обряды/Энциклопедия для детей. Т.6. Религии мира. Ч.1./Гл. ред. М. Д. Аксёнова. – М.: Аванта, 2001, с.26

10. Познанский Н. Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул. – Петроград: Типография Д. В. Орлова, 1917

11.Сахаров И. Сказания русского народа. – С-Петербург: Издание А. С. Суворина, 1885

12.Электронное научное издание (ЭНИ) «Заговоры». – Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/ zagovory/ default.asp?/feb/ zagovory/texts/efi/efi.html

13.Топоров В. Н. Числовой код в заговорах по материалам сборника Л. Н. Майкова «Великорусские заклинания» (часть первая) //Заговорный текст: генезис и структура. Материалы круглого стола. – М.: Институт славяноведения РАН, 2002, с. 80—84

14.Лекомцева М. И. Семиотический анализ латышских заговоров каббалистической традиции // Малые формы фольклора. Сборник статей памяти Г. Л. Пермякова. Сост. Т. Н. Свешникова. – - М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995, с. 111—113

Дополнительные источники. Научная литература и Интернет-ресурсы

1.Афанасьев А. Н. Древо жизни. – М.: Современник, 1982

2.Гаврилова А. С. Слово сильное, заговорное. Заговоры и их воздействие на человека. – М.: Ганга, 2010.

3.Заговоры, присухи и обереги.– Сайт «Язычество славян» (Энциклопедия славянской религии). – Режим доступа: http://paganism.msk.ru/index.htm