полная версия

полная версияШелопут и фортуна

Ну, прости за то, что «разразилась». Просто порой не просто грустно, но страшно, как без войны перевернули судьбы тысяч людей. И почему это у нас всегда сначала «опускают», а потом «возрождают»? Давно ли ты была на «проселках»? Не обижайся, я верю в это. Надеюсь, что еще повидаемся, выпьем и закусим. Спасибо тебе за письмо твое, оно – твое, и это основное. Саше привет и обоим здоровья.

Т.

Книга «Яшкины дети» показала, что ее автор никогда не сходила с «проселков» истинно национальной боли русского человека – уходящего «за бугор» или, того хуже, в развергнувшуюся черноту извечного российского лакейства

Четвертая глава

I

Саша! Богиня сегодня с накрашенными губами.

?

Опять же в новой юбочке!

Гофрированная?

Нет, к сожалению. И туфельки новые.

1) Губы

2) Юбочка

3) Туфельки

?

Сам удивляюсь. К чему бы все это?

А вдруг именинница?

Это в связи с губами?

И с 2-мя другими компонентами.

Помнишь, кажется, ты сам мне говорил, что слышал от нее какой-то разговор о дне рождения месяца 2 назад?

Помню. Так ведь не доказано и не проверено. Было лишь подслушанное слово.

Логинов что-то заметил и теперь поклялся разоблачить меня…

Сашка! Так как же быть с днем рождения 12-го? Меня опять приглашали. Тебе тоже будет приглашение.

Если мне тоже будет приглашение, то, пожалуй, стоит пойти. По принципу. Тем более – суббота.

Я тоже так считаю. Именно после всех событий стоит идти. Но ведь опять вопрос упирается в финансы…

Это сохранившиеся в моем студенческом (он же первый репортерский) блокнотике записки, которыми мы обменивались с однокурсником Леней Доброхотовым на лекциях никогда не кончавшегося курса ОМЛ (так он обозначался у нас в расписании – основы марксизма-ленинизма; правда, в дипломном вкладыше указаны три разные дисциплины ОМЛ: история КПСС, политическая экономия и диалектический и исторический материализм, все мною сданные, если верить уважаемому документу, на отлично). У меня есть подозрение, что в дипломах подавляющего большинства выпускников вузов тех лет по этим предметам красуются такие же отметки. И что все они примерно одинаково воспринимали словесную тягомотину горемычного профессорско-преподавательского состава.

Другой мой однокурсник, когда я уже пребывал в Челябинске, запечатлел следующую картинку вузовского быта: «Продолжаю писать тебе письмо, изредка отрываюсь от него и встречаю благодарный взгляд Ильичева: он думает, что я записываю лекцию. Мне немного совестно от этого, но я рад – пускай бедняга (он сообщил, что в связи с работой не спал до 4-х утра) любуется прекрасным зрелищем человека, записывающего лекцию, его лекцию».

О существе блокнотных записок. Богиня – это вообще-то просто филологиня, то есть студентка филологического отделения. Впрочем, слово «просто» тут неприемлемо. Один ее облик возжигал пылкую, увлекающуюся натуру Доброхотова: он был поэтом. В это таинство были посвящены лишь двое приближенных стихотворца – Дима Бычков и я. Однако, как читателю уже стало известно, и некто «Логинов что-то заметил», и бог знает, чем это обстоятельство могло быть чревато…

Подоплека другой записки более замысловата. (Впрочем, разумность «именно после всех событий» пойти на чей-то день рождения могла относиться ко множеству эпизодов нашего «вагантского» существования. Я хочу вспомнить один, наиболее масштабный, что ли).

…Не знаю, с чего (или с кого) в мужской части курса возник замысел расширить ареал нашего обитания за счет близлежащего фабричного общежития, естественно, девчачьего. Усилиями инициативной группы на его территории удалось сварганить вечеринку (я в ней не участвовал), разнообразные последствия которой долго будоражили межаудиторные кулуары. И, конечно, общежитские тоже.

Именно там, в общежитии по ул. Чапаева, 20, на четвертом этаже, в пространстве комнат 56 и 55, родилась плодотворная идея… свадьбы. Просто как развлекательного, рекреативного мероприятия. Поскольку никто на курсе не собирался жениться или выходить замуж, решили сыграть свадьбу обманную, или, как она потом вошла в анналы, «фиктивную».

Вот тут-то и пригодились вновь приобретенные знакомства с фабричными девчонками. Не скоро, не в раз, но все же удалось одну из них уговорить выступить в роли невесты в предстоящем брачном веселье. С женихом было проще. Намерение исходило исключительно из мужской части общества, и потому ради успеха прикольной, как сказали бы ныне, затеи «у нас героем» был готов становиться чуть ли не любой. Но наша братия могла довериться не всякому. Требовался характер нордический, дабы ни при каких условиях не раскололся за долгое, по крайней мере, недельное, время подготовки.

Выбор пал на Лешу Еранцева. Неизменно невозмутимого, серьезного, однако в глазах его за массивными очками всегда таились неведомые искорки, какие-то чертики, выскакивавшие неожиданно и весело. На них и был расчет: Леша благодушно согласился на авантюру.

И надо же, все пошло как по маслу. И сбор денег со стипендии, и аренда столовой, и приобретение жениху парадного галстука и много чего еще. Но нам не дано было знать «чего еще», ибо бразды правления тут же перехватили девчонки. Мы же, прохиндеи, глядя на это, мысленно потирали ручки, но иногда нас брала оторопь. Мы отчасти почувствовали себя Франкенштей-нами, породившими нечто, уже не поддающееся ничьей воле. Это ощущение достигло апогея, когда на редкость удачно и весело прошедшее торжество подходило к концу и предстояло объявить бо̀льшей части его участников, что свадьба была розыгрышем.

Юноши, которые не были посвящены в интригу, в большинстве оценили, как мы и рассчитывали, ее неординарность и остроумие. Зато реакция девушек была однозначной: предательство и подлость. Не говоря уж о растоптанных святых моральных понятиях. Гнев, обрушившийся на наши головы, был чудовищным.

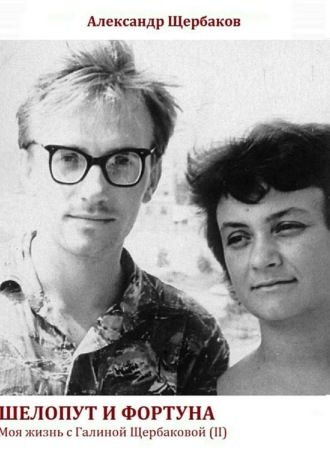

История, как раньше писалось в светских романах, получила огласку. Областная комсомольская газета «На смену!» разразилась двухполосным разворотным подвалом на морально-нравственную тему «За что кричали «Горько»?» пера известного публициста Инны Пешковой. В нем, кроме «жениха», была упомянута по имени еще одна персона – Александр Щербаков. Потому что на комсомольском собрании, посвященном «неприглядной выходке в студенческой среде», я нахально утверждал, что она безобидна и чуть ли даже не полезна в смысле тормошения молодежной активности.

На официальную публицистику я ответил своей, рожденной на лекции по политэкономии и отпеча-танной на практикуме по машинописи. Она называлась «Речь, произнесённая на собрании II курса отделения журналистики».

«Сегодня мы собрались, чтобы осудить… в общем, вы сами знаете, что всех нас подло обманули, насмея-лись над лучшими чувствами и наплевали в незапачкан-ные сосуды душ.

Я не буду повторять всей этой истории. Лишь вкратце расскажу для наших дорогих гостей – представителей прессы.

Всё началось с того, что однажды в пятницу Антонов, удрав с лекции в столовую и вернувшись оттуда сытым, сообщил, что Еранцев умер.

Мы не поверили… Оглянувшись вокруг себя и не видя его, мы немедленно отправились в газетный архив. Не найдя его и там, мы поняли, что это – правда.

И только в этот тягостный миг мы сумели до конца оценить себя, осознать, какие мы всё-таки хорошие. Даже проявленное нами во время фиктивной свадьбы (не к ночи будь помянута) благородство померкло, как чадная лучина пред ярким восходом зари; повторяю, даже наше собственное благородство померкло перед чувствами, которые проявили мы…»

Не хочу помещать здесь свое саркастическое произведение. По некоторой своей недоразвитости я тогда еще не разумел, что юмор с гробом – не очень-то комильфо. Ограничусь одной цитатой: «Мы старались, чтобы всё было лучше, чем у людей. И каким счастьем лучились девичьи глаза, когда однокурсницы шептали друг другу: «Кажется, Лёшка доволен!» И вдруг… (мне тяжело об этом говорить)… Вся эта история с умиранием оказалась подлым лицемерием, неприкрытым цинизмом, отвратительным фарсом… Но, товарищи, дело не в нашей обиде, нет. Вся трагедия в том, что мы теперь потеряли веру в Человека. И пусть теперь хоть кто умрёт, мы в это больше ни за что не поверим и не пойдём хоронить. Хватит!»

Мой памфлет имел широкий успех в сверхузких кругах. И, слава Богу, у меня хватило ума их не расширять. Ибо на самом-то деле девчонки наши были замечательные.

Я мог на лекциях заниматься чем угодно, потому что знал: в трудную минуту сессии кто-нибудь из них обязательно даст на ночь свои конспекты. И бывало, я благодаря им получал на экзамене оценку выше, чем их владелица и создательница. Я испытывал при этом подобие стыда и вспоминал укоризну, кажется, Ради-щева: «Оне работают, а вы их труд ядите».

Я могу привести много примеров бескорыстной, истинно женской помощи, которую нам, студентам 1-й группы курса (мужской) оказывали представительницы 2-й, девчачьей. Помню, я пришел на работу в заводскую многотиражку. И буквально через неделю обнаружил много обиженных мною людей. Оказалось, что, познакомившись с ними, я на другой день проходил мимо них как через пустое место. Мне об этом сказала наша литсотрудница Нэля. И тут я хлопнул себя по лбу. И вспомнил, что мне только-только выдали в военкомате благодатный документ, в коем написано, что я рядовой, необученный, не годный к службе в мирное время и годный в военное. Основанием для такого отрадного вердикта послужило мое отвратительное зрение. Я-то в этом обстоятельстве видел лишь одну сторону – дарованную небесами свободу от солдатчины. А тут столкнулся с тем, что мои наследственно бракованные глаза приносят не только благо, но и явные неприятности.

Кого я первым вспомнил при невзгоде? Бесконечно доброго очкарика, однокурсницу Таню Чистякову. Немедленно поехал в университет, где на последнем этаже была огромная аудитория, превращенная в девичье общежитие, вызвал оттуда Таню, и она через минуту вынесла мне… свои запасные очки. Я водрузил их на нос – и едва не рухнул навзничь от такого впервые испытанного напора света и, казалось, первородно воспринятого предметного мира.

Я в Таниных очках потом уехал в Челябинск, оттуда в Ростов, и только где-то примерно через 5-6 лет поменял их на собственные, выписанные именно для меня.

Не дикость ли? Увы, да. Но в жизни подобного было много. Время ли тут виновато, или я сам был (а может, и остаюсь) каким-то недотыкомкой?..

В 1968 году исполнялось 50 лет комсомолу, и я по этому поводу был послан «Комсомолкой» в исторический город Каховка искать голубоглазую девушку, которая в походной шинели шастала по городским огням-пожарищам, а также славных ее природных и духовных наследников. Это была приятная летняя командировка с перелетом в Херсон, где до отчаливания сверхбыстрого, на воздушных подушках, серебристого «Метеора» нашлось время посетить шикарный павильон «Украинские вина» (не помню, как он назывался официально – на мовi). В Старой Каховке была необыкновенно уютная комнатка в гостинице, а в Новой Каховке неожиданно быстро нашлись и разумные ветераны, и краеведы, и, главное, живые герои и прототипы образов фильма Довженко «Поэма о море». Живи и радуйся.

Так нет. Что-то случилось. Необоримая сонливость внезапно стала одолевать меня. Попытки пересилить ее вызывали подкатывание к горлу нехорошего предчувст-вия, как при пищевом отравлении. Кое-как я рассчитался с гостиницей, в полудреме дождался у причала «Метеор» на Херсон, а там, хвала Творцу, еще не улетел московский самолет.

…Менее пяти минут потребовалось нашему комсоправдинскому «участковому» в объединенной поликлинике «Правды», чтобы поставить диагноз. «Транзиторная гипертония». Тогда-то я не без любопытства узнал, что в природе существует аппарат для измерения кровяного давления. Это нормально для человека с высшим образованием последней трети двадцатого века? Один к одному – история с очками…

Неблагодарностью было бы забыть поступок, совершенный однокурсницами в самом начале нашей учебной эпопеи.

Я приводил здесь письмо к Людмиле, посланное в сентябре 1955 года из села Чувашково, где в соответствии с программой университетского обучения мы занимались уборкой колхозного урожая. «Мы на квартире живем впятером – эта тепленькая компания подобралась еще в Свердловске и уже кое-чем прославилась: веселым нравом, отсутствием особого энтузиазма по отношению к сельскохозяйственным работам, а у девочек члены «пятерки» прослыли как невнимательные, болтливые и вредные люди».

Один из этих «болтливых» людей, Валера Савчук, значительную часть дороги в тряском кузове грузовика занимал нас рассказами о культурной жизни Свердловска и вообще страны. Самым интересным было изложение кукольного спектакля С. Образцова «Необыкновенный концерт». Добавление о том, что поначалу спектакль назывался «Обыкновенный концерт» заставило задуматься о парадоксе, случившемся с отрицающей частицей «не».

Другой из «пятерки», Леша Солоницын, обучал нас некой студенческой песенке и не унялся, пока мы безошибочно не усвоили ее припев:

За то монахи в рай пошли,

Что пили все крамбамбули,

Крамбам-бим-бамбули, крамбамбули!

Много позднее, в весьма зрелом возрасте, я узнал, что ее мелодию написал один из обожаемых мной корифеев русского романса Александр Дюбюк, а к стихам имел непосредственное отношение друг Пушкина и Гоголя Николай Языков.

Алексей Ероховец запал в мою память мимолетным экспромтом. Приехали мы на центральную колхозную усадьбу, спрыгиваем на подмороженную землю затекшими ногами, и раздается чей-то девичий обиженный голос:

– А где хлеб-соль?

И тут же – жалобно, нарочито умученно:

– Да хоть бы и без соли…

Это был Ероховец. Еще в нашей компании был Юра Высоцкий, про которого уже было известно, что он автор нескольких рассказов.

И вот эта нахальная пятерка решила выпендриться. Но не как-нибудь, а, так сказать, профессионально. Выпуском газеты, естественно, стенной. Придумали название: «Картофелем по затылку». К сожалению, не могу поделиться ее содержанием – растряслось на жизненной дороге. Но в общем – хохмачески-задиристое. И я там что-то написал. Например, в жанре дитячьих загадок, оканчивавшихся искомым словом-отгадкой. Запомнил одну из них.

У кого с начальством дружба,

А с студентами война?

Долго думать здесь не нужно –

Это, братцы,

(старшина).

Придется пояснить.

Командиром первокурсников-журналистов на картофельных полях был назначен майор Слюнько, чин от военной кафедры. Он не скрывал своего пренебрежительного отношения к нам, салагам, называл нас исключительно «хуманистами» (подразумевая – гуманитариями, в отличие от математиков, физиков и т.п., к которым испытывал какое-никакое почтение). С самого начала, еще до команды «По машинам», он из «хуманистов» выделил – нет, не фельдфебеля – а «старшину» и передал ему часть собственных начальственных полномочий. Гена, «старшина», был, может быть, на десяток лет старше нас, вчерашних десятиклассников, отслужил в армии и обладал, как на заказ, типичным пришибеевским голосом и соответствующей манерой обращения. Впоследствии выяснилось: вполне нормальный парень. Но майор, «армейская косточка», не мог не привнести в среду «шатающихся хуманистов» частицу цементирующего коллектив дерьма – «дедовщины». От всего этого и родилась «загадка» про старшину.

…Когда рано поутру курс собрался в раскомандировке, на доске приказов всех ждал сюрприз в виде «Картофеля по затылку». Недолго он радовал благодарных читателей. Не помню уж кто, майор или старшина снял газету и унес в неизвестном направлении. Уже к началу землеройно-картофельных работ стало известно, что майор Слюнько установил связь с руководством вуза и доложил о небывалом в университете факте выпуска подпольной газеты. Его заверили: такое не останется без самых серьезных последствий.

Студенческое Чувашково замерло в тревожном ожидании. Признаюсь, и я тогда труханул. Умный Валера Савчук в разговоре вскользь бросил, что в загадке про старшину есть предосудительное, с точки зрения власти, противопоставление народу начальства. То есть я как бы подбросил и в без того неподцензурное издание еще и наиболее крамольную изюминку.

А на другой день горя-злосчастия как не бывало! Оно испарилось, как испарилась сама «подпольная газета». Какие-то наши девчонки проникли (чуть ли не через окно) в избу, где квартировал майор Слюнько, и похитили вещдок. Говорили, что майор искал его по всей деревне. Но не нашел.

А я, неблагодарный свин, по сию пору не знаю поименно своих спасительниц. Нехороший человек.

Возвращаюсь к записке Доброхотова, посланной на лекции по ОМЛ, конкретно, к аргументу Именно после всех событий стоит идти. Под событиями имелся в виду раздор после «фиктивной свадьбы». Женское начало вновь проявило превосходство: они первыми пошли навстречу.

«Сашка! Спешу выслать списки. Оставшееся место решил заполнить сопроводительной запиской и вот строчу всякую чепуху под переругивание между Шипачевым и Кудрявским, которое в кульминационных пунктах перерастает в бомбардировку подушками. «Кибернетику и общество» еще не дочитал, поэтому свое особое мнение сообщу позже. Димка, наконец, закончил письмо к тебе и я его уже читал. Моя оценка: «Интересно, остроумно и длинно». Все три качества считаю положительными. Закругляюсь в твоих же интересах – пора тебе получить списки. Эти строки, разумеется, не в счет. Письмо остается за мной.

Лёня».

Перейдя на заочное обучение, я делал все, чтобы жить вместе со своим курсом. Но этому противодействовала логика профессионального развития. Я оставил свою многотиражку ради челябинской молодежной газеты, покинул и полюбившийся Свердловск, и ставшее родным общежитие по улице Чапаева, и деливший с ним мою привязанность корпус (внешне несколько неказистый) филологии УрГУ.

…Может, так у всех, или эти поступки – знаки именно моей судьбы? Точно так же, едва успев привязаться к Челябинску, я по неумолимой личной необходимости уехал из него. Что уж говорить про Ростов-на-Дону, с первой минуты привораживавший к себе?.. Но и соблазн был крутой – «Комсомольская правда»…

А хуже всего – я оставлял обиженных людей: Иван Родькин – редактор «Комсомольца», Петр Баландин – «Вечерний Ростов», Борис Панкин – «Комсомольская правда» – при моем переходе в «Журналист», Дмитрий Авраамов, сказавший в ответ на сообщение, что хочу работать в «Огоньке»: «Хамство. Это хамство». Уж не знаю, почему ему подвернулось именно это слово. Главное, эти люди хорошо ко мне относились, и я отвечал им взаимностью. Но каждый раз меня выталкивала из милого, обжитого пространства сила гораздо большая, чем симпатии и привязанности, и я покидал его с чувством или даже раной вины, но и – неизбежности, безальтернативности. Как у приговоренного.

Не раз и не два ловил себя на мысли об этом. Однако все так, мельком, по дороге. Но ведь должен тут быть корень, должно найтись причинное слово. Придет оно?..

Списки, которые для меня переписывал Доброхотов, были перечнем обязательных к прочтению произведений к очередному экзамену по зарубежной литературе. Даже в их перечислении еще проявлялся дух недавнего тоталитаризма. Конечно, в программе немецкой литературы уже была «Мудрость чудака» Фейхтвангера, но наличествовали и лауреаты сталинских и прочих идеологических премий «стран народной демократии», как назывались территории, попавшие под давило СССР: Бехер, Бредель, Зегерс. То же – в чешской словесности: и Гашек, но и Пуйманова. И так далее по списку.

Вообще-то по тогдашним правилам я мог сдавать экзамены по общефилологическим и историческим дисциплинам в Челябинском педагогическим институте. Но я предпочитал мотаться в УрГУ не столько по формально-престижным соображениям, сколько по «тяге к родным местам». Эту «ностальгию» мне помогали одолевать письма однокурсников, в первую и основную очередь – от Лени Доброхотова. И вот теперь я намерен воспроизвести часть их – какие-то полностью, иные во фрагментах. Хочу погрузиться в давно отплескавшиеся волны времени, которые я, скажем так, когда-то не вполне ощутил – слишком спешил. А заодно раскрыть для читателя кое-какие подробности жизни молодых людей в минувшем столетии. Иная частность воздействует на ум и воображение сильней масштабных реляций о славных достижениях народов и государств.

II

«Сашка, привет! Появилось настроение что-нибудь написать. Решил писать тебе. Удивительное это ощущение – желание писать. Все эти полтора милитаризованных месяца (летние военные лагеря. – А. Щ.) я боялся одного – отвыкнуть от этого дела. И, представь себе, боязнь чуть было не дошла до какой-то болезненной мании. Эти полтора месяца я сам себе казался круглым дураком – не дай бог, если и окружающим тоже. Ну, как бы там ни было, я снова пишу… Правда, пока только письмо. Но в душе уже пробуждается надежда, что скоро потянет к чему-нибудь еще – ты знаешь, что я имею в виду.

За окном у нас громадные георгины. Подарить один такой георгин любимой девушке – и кажется больше не о чем мечтать простому человеку, конечно, хотя бы чуть-чуть настроенному на лирический лад.

Правда, мне, газетному работнику, да еще сотруднику отдела промышленности и транспорта, не к лицу сентиментальные речи о георгинах, но что поделаешь, если они растут прямо перед носом. Наверное, читая строки о георгинах, ты представил яркий солнечный день, изящный флигель, утопающий в зелени и цветах, распахнутое окно, к окну придвинут письменный стол на гнутых дубовых ножках, и я сижу и строчу, провожая безоблачным взглядом стаю белых барашков в крепжоржетовой синеве летнего, пронизанного солнцем неба. А легкие порывы ветра бросают мне на неоконченные строки нежнорозовые и ядовитожелтые лепестки георгина.

Но твое воображение не есть действительность. Действительность проще: за окном серенький вечер, холод и бесконечный, чертовски неприятный дождь. Правда, в комнате уютно – светло, мерно тикают часы, а напротив меня сидит Зуев (наш однокурсник. – А. Щ.) и пишет повесть.

Ну, пора перейти к хронологическому описанию событий, которых в сущности еще и не было. Но что было и что запало в памяти, щедро сделаю и твоим достоянием. Кажется, мы расстались в пятницу. Так вот в субботу, или вернее в ночь с пятницы на субботу, некоторые транзитные пассажиры, ночные сторожа, бродяги и милиционеры могли видеть нас с Володькой в захудалом вокзальном сквере столицы Башкирской АССР. Из каких-то соображений всю ночь нас поливали дождем, но мы все равно говорили о женщинах – это и подогревало нас. Выяснили, что, оказывается, все девчонки с нашего курса ужасно хороши, и Володька не отказался бы ни от одной, за редким исключением. В число этих несчастных все же попали три девы, и одна из них – лауреат седьмого всемирного фестиваля молодежи и студентов в Вене.

Рано утром мы двинулись в город. И тут-то я пережил страшную трагедию. Очевидно, ее имела в виду цыганка, гадавшая мне, когда говорила, что впереди меня ждет жестокое испытание. Да, я пережил трагедию тысячекратного очарования и разочарования в единицу времени.

Сначала меня покорил пейзаж – живописно разбросанные на склонах уральского предгорья привокзальные домики. Разочарование последовало, когда мы с Володькой обнаружили, что все трамваи в Уфе куцые – т.е. состоят из одного вагона. Мы сочли оскорбительным ехать в таком трамвае и пошли в город пешком. Попавшаяся навстречу юная дочь башкирского народа и великолепный вид на реку Белую вернули нас в первоначальную фазу очарования. Мы даже готовы были простить трамваю его кургузость, смекнув, что причина этого в гористости местности, а вовсе не в том, что в Уфе нет вагонов или некуда или некому ездить.

Мы шли довольно долго и выбрались на улицу Ленина. Я слышал еще раньше, что это у них центральная улица. К моему ужасу, она напомнила мне центральный проспект в Слободо-Туринске. Зуеву она напомнила Петрокаменск. Мы шли, плотно стиснув зубы, скептически поглядывая на продмаги и синенькие отделения связи, на чем свет ругали Шандру (руководитель производственной практики, определивший дислокацию студентов. – А. Щ.) и всей душой жалели встречного дворника, который вынужден жить в такой дыре, да еще и подметать ее. Досталось и бедняге Хлопуше. Зуев заявил, что Хлопуша был круглый идиот и что он, Зуев, на месте Хлопуши не стал бы осаждать Уфу. В то время я его горячо поддержал.

Однако мы добрались до центра. И здесь снова очарование. Уфа оказалась неплохим городком, зеленым и вполне цивилизованным. Площадь, парки, великолепное здание Совета министров и здание совнархоза, институты и даже университет. В восемь часов зашли в ашхану. Накормили нас бараниной и напоили чаем с башкирским медом. Чай меня привел в совершеннейший восторг. На каждом столе стоит электрический самовар, тебе дают пиалу, и ты можешь пить сколько тебе угодно.