полная версия

полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

А тут на шум пришла Галина. Делать нечего, рассказал, как все было.

День прожил с сердцем как бы замороженным. А вечером пришел Сашка.

– Батюшка, ты что, обиделся? Брось, я же просто пошутил.

Но я-то знал, это была не шутка: я видел его лицо. Однако внутри потеплело.

– Да плевал я на эту аспирантуру! Пойду вон лучше на «Скорую помощь». И деньги, и практика… Батюшка, ты же знаешь, как я тебя люблю.

– Не знаю.

– Ну, так знай. Я тебя люблю.

Я ему таких слов никогда не говорил. По-моему, и он мне тоже. Вот с той секунды в моей жизни появилась еще одна внутренняя опора. Мне ничего не надо от него – только бы ее ощущать.

Мы не часто общаемся. Но мне хватает звучащих в моем сознании отзвуков его голоса.

Очень близко оказались его и мой день рождения. Кажется, только что написал фразу: «Завтра 26 января». Его день. И пока изложил в тексте все, что за нею следует, пришел и мой день. И первый утренний звонок был его.

– Ну, ты же знаешь, почему я звоню?

– Не знаю.

– Батюшка, я люблю тебя.

– И я тебя тоже.

V

Меня снова тянет к больничной дневниковой записи Галины. Вот к этому его месту: «Во мне болит возможная бедность. Саша не понимает. Он всегда был близок к нищенству по сути». Здесь между нами большое различие во времени: чувство возможной бедности Галю отпустило в 2007 году, когда издательство «Эксмо» приобрело чохом и все написанное ею, и что еще будет написано на вполне достойных условиях. Во мне же оно отболело на много лет раньше. Чтобы это пояснить, снова требуется отступление. Если оно окажется скучным -по малости обсуждаемого предмета, – я его вычеркну.

(Другое дело – «нищенство по сути». Даже я, бесконечно высоко оценивающий проницательность Галины, подивился и его, можно сказать, ланцетной тонкости суждения, и тому, сколь глубоко, до самого донышка, она проникла в мои, казалось бы ото всех сокровенные, тайники мировосприятия… Даже как-то боязно от такой женской зоркости).

Наблюдение апарт. Почти никогда в жизни не смущали меня различия в нашем отношении к разным, часто серьезным материям. Да, я не хочу лишний раз говорить о любви (потому что он – лишний!). И внутри себя жалею Галю – ей это кажется нужным. Но мы уверены, это не разрознит нас, как невозможно разобщить в зеркальной амальгаме ртуть и олово. Свою горькую дневниковую запись Галина сопровождает признанием: «Вот они, странности любви. Я же его не променяю ни на кого». Конечно, моя единственная. Но только это вовсе не «странности любви», а, напротив, ее существо. Только она и может объять, сочетать самые разные свойства разных (естественно!) людей необъяснимым и не нуждающимся в объяснениях пологом. Она, как сказано в известном библейском определении, «все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

Вот так-то, дорогой мой профессор по любви.

Я уже писал о том, что, обзаведшись семьей, я время от времени в критические моменты просил у родителей взаймы. Однако, вспоминая это, и не подозревал (ох, как неправильно, с точки зрения логики, выражаюсь), сколь быстро такое обстоятельство проявило себя. Оказывается, оно упомянуто в письме родителям от 11 апреля 1962 года. Не будь его – мое представление о себе самом было бы менее реалистичным. Все же «память – это игра в «испорченный телефон», как выразился знаменитый кембриджский психолог Фредерик Бартлетт.

«…Вот уже неделя, как я стал по-настоящему, со всеми штампами, семейным человеком. Рады мы все очень. В загс приходило очень много наших друзей… После регистрации там же, в загсе, распили десяток бутылок шампанского. Потом все побрели в редакцию газеты «Комсомолец» (до моей работы ехать больно уж далеко) и продолжили торжество там.

В 5 часов Саша (Галин брат) и Ида сходили в садик за Сашкой-маленьким, и мы все пошли домой. А часа через два к нам опять пришли люди. Было хорошо. В воскресенье у нас тоже были друзья, из тех, кто не смог прийти в тот раз. И до сих пор к нам приходят с поздравлениями. Мы очень рады этому.

Правда, в связи со всеми этими событиями наш бюджет дал трещину. Надеемся ее в ближайшее время залатать. Если вы сможете прислать нам 30 рублей, то именно сейчас они окажутся для нас очень полезными. (Пишу эти строчки тайком от Галки, иначе обязательно поднимется шум: как не стыдно и т. д., и т. п.) Что же касается двухсот рублей на кооператив, то этого не требуется. Мы решили как следует плюнуть на это дело. Пойдем какими-нибудь другими путями».

Никаких страданий по поводу текущей или, тем более, «возможной бедности» в будущем я в то время не испытывал. К недостатку денег относился так же легко, как до того – к их естественному наличию. В моменты, когда не хватало на жизнь, писал отцу (с почтамта!), чтобы выручил. Отдавал, как только получал зарплату с гонорарной прибавкой. Если ее не было, шел на Ростовскую студию кинохроники, там часто случалась работа – писать дикторский текст к киножурналу «По Дону и Кубани» или еще к какой-нибудь продукции. Если требовалось купить что-то «для дома», нужна была «халтурка» посерьезней. Так, под первый наш телевизор «Сигнал» пришлось сочинить для «Россельхозиздата» брошюру под гордым названием «Время жить», про двух молодых свинарей-новаторов. Правда к гонорару за нее пришлось еще добавить мои отпускные, зато могли видеть «Эстафету новостей» с Юрием Фокиным, «КВН» со Светланой Жильцовой и Александром Масляковым, «Голубой огонек» с Михаилом Ножкиным.

Как большинство советских людей, я в ситуации, когда мои домашние не испытывали нужду в еде, не слишком задумывался о своем, по существу, голоштанном состоянии. Такое восприятие действительности вполне можно было принять за уверенность в завтрашнем дне: еду-то мы, слава богу, и завтра, видимо, себе обеспечим…

Беззаботность (можно сказать, сладкая беззаботность) относительно собственного благосостояния, видимо, имела свои естественные корни в его смехотворной мизерности и полной невозможности самому существенно влиять на него. Кто влияли (к примеру, так называемые «цеховики», по-нынешнему, люди малого бизнеса), те, в основном, или сидели за решеткой, или подлежали расстрелу.

В этой блаженной легкомысленности я пребывал до 1970 года. Ее нарушил мой бывший шеф, взявший в свое время меня на работу в ростовский «Комсомолец».

Я узнал Бориса Яковлева, как и Галина, в 1962 году. Ему был 31 год, и он, не очень давний обкомовский службист, был назначен редактором донской «молодежки». Мне было 24, и каково было мое удивление, когда мне позвонили в радиокомитет и предложили работу ответственного секретаря областной газеты.

Удивляться было чему. Я не забыл, как всего полтора года назад обходил печатные органы – от «Молота», «Комсомольца», «Вечерки» до «Ростсельмашевца» и каких-то еще многотиражек. Что же случилось в «столице Северного Кавказа»?..

А «случился» – Яковлев, тоже сравнительно недавно приехавший сюда. С его изначальной верой в порядочность людей. Естественно, в жизни он изрядно натерпелся от этого своего свойства, но, думается, в конечном итоге его такая жизненная стратегия оказалась выигрышной. Как и в случае с «Комсомольцем». «…Пришлось притираться, – вспоминает он в своей автобиографической книге «Записки счастливого неудачника», – и тут мне помогла больше всех Неля Егорова – заведующая отделом комсомольской жизни. Да и Агуренко (замредактора, именно его и хотели видеть своим шефом журналисты. – А.Щ.), будучи очень интеллигентным человеком, взялся учить меня уму-разуму».

Эти и другие редакционные сотрудники знали меня как автора нескольких понравившихся им публикаций. Можно только догадываться, сколько сомнений было у нового редактора, прежде чем он, следуя совету своих новых коллег, решил позвать меня в свою команду. Было одно немаловажное обстоятельство: в редакции работала моя жена Галя, у которой, как говорится, не складывались отношения с новым руководителем коллектива.

И все-таки Яковлев решил: доверять так доверять – своим сотрудникам и их советам. А за свои решения, часто принимавшиеся в больших борениях с самим собой, он держался мертвой хваткой. И это тоже была его основополагающая черта, для незнавших его – часто неожиданная. Потому что внешне Борис Григорьевич был – сама мягкость, как ныне говорят, белый и пушистый. Однако, повторю, пока не придет внутри себя при решении существенных вопросов к однозначному выводу.

В той ростовской истории яковлевское отношение к действительности одержало убедительную викторию. «Витя Степаненко, заведующий отделом сельской молодежи, был на редкость дружелюбным человеком, как и Саша Щербаков. Отношения не сложились с его женой – Галей Щербаковой: слишком уж была она своенравной; но потом и с ней установились обычные деловые контакты. То же произошло и с другими работниками. …Всем им я очень благодарен – за журналистские уроки, за поддержку в сложных ситуациях, которых становилось не меньше, а больше, наконец, за признание своим, что в молодежной газете случается далеко не часто. Своим – это профессионально и нравственно близким».

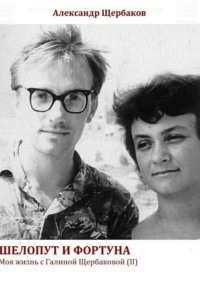

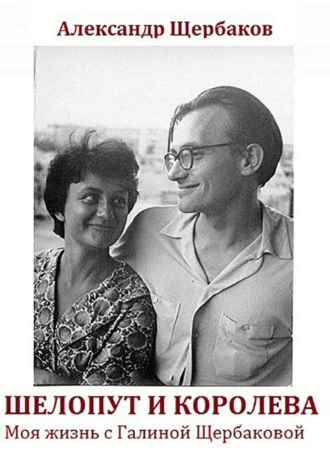

В нашем семейном архиве есть фотокарточка, убедительно подтверждающая эти слова. На каком-то журналистском сабантуе (по-моему, в честь юбилея «Комсомольца») группа товарищей вдохновенно выводит некий мотив. Может быть, «забота у нас такая…». Но скорее всего, судя по одухотворенным лицам, – «шеф нам отдал приказ – лететь в Кейптаун»… В центре композиции Яковлев. По правую руку от него ваш покорный слуга, по левую – «своенравная» Галя. И такое настроение… пахмутовское: «и юный октябрь впереди»…

Сейчас снова забегу вперед основных событий. В этот раз – дабы не прерывать рассказа о фигуре, значительной в нашей с Галиной истории.

С редакторского поста Борис Яковлев поступил в Академию общественных наук, возвысился до работы в ЦК КПСС, а потом стал заместителем главного редактора журнала «Журналист». И я увидел его уже с других сторон. Прежде всего – как автора. Его публикации задевали сущность журналистики как общественной миссии. Не помню, чтобы он трактовал средства информации (тогда в ходу был принят термин СМИП – «средства массовой информации и пропаганды») «по-партийному» – как «коллективных пропагандистов, агитаторов и организаторов». Он хитрым образом во времена торжествующего застоя, особенно в области мировоззренческих материй, ухитрялся проводить крамольную, можно сказать, вражескую идею свободы слова.

Это было, уж поверьте, непросто. Умные статьи и эссе Яковлева, я верю, сделали благие перемены в сознании многих читателей. А мне запомнилось, как он в присутствии журналистов, своих подчиненных, однажды выразился: «Еще не прошло и шестидесяти лет советской власти, а смотрите, как система загнивает!» В этом было и свойственное Яковлеву доверие к коллегам: не донесут, не «настучат».

Конечно, мы были молоды и в силу этого – оптимистичны. Но, объективно говоря, времечко было жутковатое.

Галина Щербакова, как и я, член «ума, чести и совести», должна была состоять где-то на партийном учете. Это называлось быть «прикрепленным». Она была «прикреплена» к редакции журнала «Смена» и платила там членские взносы. И вот однажды секретарь партячейки в душевном разговоре сказал ей:

– Да, все у нас тип-топ, только вот за тебя я боюсь.

– ?

– К тебе из милиции еще не приходили?

– По какому случаю?

– Ну, ты же нигде не работаешь. Получается, тунеядец…

Ясное дело, от таких «товарищей по партии» надо было бечь.

И я позвонил… Борису Яковлеву. Он к тому времени стал заместителем главного редактора журнала «Литературное обозрение».

– Пусть Галя сегодня же придет ко мне, – мгновенно отреагировал он.

Назавтра Галина была сотрудником этого уважаемого органа на гонораре. И много лет она, никому не известный писатель, была под благожелательным панцирем интеллигентского сообщества под названием «Литобозрение». Не сомневаюсь, и это зачтется в списке деяний раба божьего Бориса, если таковой понадобится представить в День Господень.

Уже много позднее судьба снова нас свела, на сей раз на дачном участке в подмосковной Мамонтовке. Помню, когда мы вместе участвовали в процессе вечернего купания новорожденной дочурки Яковлевых, Борис Григорьевич выказал в разговоре знание последних Галиных прозаических публикаций. Говорил, что видит, как в ее тексте быт перестает быть фоном и вырастает в бытие.

Мысль вполне достойная размышления. Но Галя, приучившаяся иронически встречать любые оценки профессиональных критиков (а Яковлев был одним из мэтров в этом цехе), отшутилась какой-то своей хохмой, которые у нее всегда были под языком («своенравная»!). Тем дело и закончилось.

Чтобы закольцевать это небольшое воспоминание, закончу его еще одной цитатой из книги Яковлева: «Нинель Егорова долгие годы, до ухода из жизни, работала собкором «Советской культуры», Саша Яковенко больше десяти лет был ответственным секретарем «Советской России», Виктор Степаненко – заведующим отделом «Известий», Галина Щербакова с поста редактора волгоградской «молодежки» ушла на творческую работу – стала известнейшей писательницей, Саша Щербаков, в 80-е годы ответственный секретарь журнала «Огонек», – стал известным российским публицистом. Боря Агуренко до самой кончины был главным редактором «Вечернего Ростова». …Тот коллектив, в который я пришел, сумел оказаться таким плодовитым. Дай Бог здоровья тем из нас, кто живет и продолжает трудиться».

Итак, весна 1970 года. Как в киношном дне сурка, подобно тому, как было восемь лет назад, этот человек снова звонит мне и снова зовет к себе на работу.

Но здесь уже начинается и разница. При переходе в «Комсомолец» с телевидения-радио меня увлекали исключительно профессиональные и творческие интересы: более общественно весомая деятельность, работа с письменным словом плюс занимательная должность ответсекретаря большой газеты. Сейчас многое было по-иному. Уходить из «Комсомолки», самой содержательной по тому времени и наиболее творческой в стране газеты? Да, конечно, был у меня, как у всех тогда газетчиков, некий пиетет перед жрецами крупных журнальных форм. Но ведь – «Комсомолка»…

Признаюсь откровенно: тогда, в 32 года, во мне впервые возобладали меркантильные интересы. Буду конкретен. Моя зарплата зав. отделом фельетонов и культуры быта составляла 230 рублей. Плюс незначительные, газетные, гонорары. В наш домашний бюджет, конечно, вливались небольшие корреспондентские денежки Галины (без них было не обойтись). Все вместе это и создавало «беспечное» материальное содержание семьи из четырех человек.

«Журналист» за первоначальную должность заведующего отделом предложил сразу 320. Леша Плешаков, наш еще ростовский друг, тоже работавший в «Комсомолке», а в то время уже – сотрудник журнала «Смена», большущий, можно сказать, огромный человечище, зайдя в нашу редакцию, прогрохотал чуть ли не на весь этаж:

– Охо-хо! Ай да Рахметов (Он еще с «Комсомольца» называл меня Чернышевским, но чаще всего – Рахметовым)! Раз – и две цифры в зарплате переставил! Вот что значит спать на гвоздях!

Эти две переставленные цифры и лишили меня прежней беззаботности. Видимо, давно жившая в подсознании идея сделалась осмысленной, выразилась словом… И числом. 90 рублей прибавки – это уже две трети галкиного заработка. А мой будущий журнальный(!) гонорар – это же не газетные крохи.

Так пусть Галина уходит с работы! Пусть она займется исключительно писательством! Я совру, сказав, что думал только о ней. В момент, когда эта мысль заполонила голову, я думал о себе. О том, что отнюдь не слепая судьба дает возможность сделать в жизни что-то действительно настоящее, чего она далеко не всякому предоставляет. Что если это удастся, мое существование будет наверняка оправдано перед лицом провидения, которое было ко мне не раз столь щедрым.

В возможностях Галины я не сомневался, как и в вере в свою судьбу. Почему? Бог весть…

9 мая в честь дня победы в «Комсомолке» была традиционная «Землянка»: коллективный сбор с театрально-музыкальным уклоном, с общением с журналистами-фронтовиками, с «боевыми» стограммами в алюминиевых кружках… Я знал, что для меня это последнее мероприятие на ставшем своим этаже в Голубом зале, где проходило все – планерки, «топтушки», летучки… Было грустно, наподобие того, как при мыслях об уходе в лучший мир: меня не будет – а ведь все останется!

Надо сказать, что внешние обстоятельства противились моему внутреннему решению.

Главного редактора Бориса Панкина тогда не было: он сломал ногу, занимаясь спортом. Конторой руководил Валентин Чикин. К нему я и пришел со своим заявлением об уходе. Он положил на заявление какую-то принадлежность письменного сервиза, поднял на меня лицо со своей знаменитой чикинской улыбкой.

– Нет!

– Почему?

– Ты еще не отработал на «Комсомолку», чтобы иметь право уйти.

– Но у нас же не крепостничество.

– Это плохо. Перед тобой только что приходил сотрудник, требовал, чтобы повысили зарплату. А толку от него ноль. Было бы крепостничество, я бы его тут же уволил.

– Я официально подаю заявление об увольнении.

– Ну, тогда я выставляю свои штыки, а ты на них можешь бросаться.

И – еще одна «чикинская» улыбка.

Но мне повезло. Панкин вернулся, пусть и опираясь на палку, существенно раньше, чем ожидалось. Возможно, это было вызвано раздором с Чикиным, разгоревшимся в последнее время. Я, естественно, пошел к нему.

– Что случилось-то? – спросил он, взглянув на мое заявление.

– Знаете, – не удержался я от сетования на редакционное боярство, – за время вашего отсутствия я заслал в набор чуть ли не десяток фельетонов первоклассных авторов, и не один до сих пор не прошел.

– Ну, было отсутствие, стало присутствие.

Я спохватился, что влезаю в обсуждение производственных вопросов, а ведь цель у меня совсем другая. И откровенно сказал, что меня зовут в журнал на хорошую работу, и в этом переходе заинтересована моя семья.

– У меня есть свои планы относительно тебя, – сказал Панкин.

– Ну, для них, наверно, требуется время, а зовут меня сейчас и просят определиться быстро.

И тут меня бог надоумил рассказать о своем разговоре с Чикиным и о его призыве бросаться на выставленные им штыки. Оказалось, попал в точку. Борис Дмитриевич отвернулся и, глядя в окно, побарабанил пальцами по столу. Потом взял телефонную трубку и позвонил Марии Григорьевне Удаловой, помощнику по кадрам:

– Оформите увольнение Щербакова. В порядке перевода.

В оставшиеся 3-4 дня мне что-то говорили о вызове меня на редколлегию (видимо, Чикинские «штыки»), но все обошлось.

Примерно через месяц моей работы в «Журналисте» мне по служебной надобности пришлось быть то ли на писательском совещании, то ли на пленуме правления СП. Дело было в Центральном Доме литератора. Там в перерыве между заседаниями я встретился с Панкиным.

– Пойдем выпьем кофейку, – предложил он, – поговорим.

И тут раздался звонок, приглашающий в зал.

– Извините, Борис Дмитриевич, я очень хочу послушать следующего выступающего.

Панкин пожал плечами и пошел. И я знал, что впредь никаких отношений между нами уже не будет. Я обидел еще одного человека, очень симпатичного мне и хорошо ко мне относившемуся. Но что мне было делать?! Если бы он предложил вернуться в газету и я отказался, мне кажется, обида могла быть еще больше. Не мог же я ему поведать о своем секретном пакте, заключенном с собственной судьбой. Любой здравомыслящий суеверный человек подтвердит: такое разглашение перечеркивает всякую надежду на исполнение чего бы там ни было. А любой здравомыслящий благоразумец (а таким, видимо, и был Панкин) сказал бы: глупо заключать любые сделки, рассчитанные на столь долгие годы.

…А я, между прочим, время от времени заходил в «Комсомолку». В основном, в библиотеку, там тогда было отлично организованное справочно-библиографическое хозяйство. Проходя по шестому этажу (библиотека заодно с буфетом была на седьмом, как бы пристроенном к знаменитому дому по ул. «Правды», 24), я в первое время всегда испытывал чувство то ли изгнанника, то ли отступника. Когда при случайных разговорах спрашивали, почему ушел, называл маленькое, может быть, занимающее пять процентов причины, обстоятельство. Оно действительно было и заключалось в неприятном для меня внутреннем размежевании коллектива на сторонников Панкина и Чикина. Дело дошло до того, что как-то меня остановила милая корреспондентка сельского отдела Марина и, приглушив голос, спросила:

– Ты панкинист или чикинист?

– Я за Интернационал, вот только не решил, за второй или третий.

Тогда вокруг этого раздора, как всегда бывает, накрутилось много всякого-разного. Мне казалось, что в его сердцевине – не просто противостояние двух незаурядных персон, а некое идеологическое разногласие. Панкин и основная редакционная политика тех годов ориентировались, по моему пониманию, на (выражаясь по-сегодняшнему) либеральные ценности. Чикин и его сторонники придерживались более традиционно «совдеповских» идеалов, кстати, тогда набиравших все большую поддержку руководства страны.

Я, безусловно, был «панкинистом». Но… не испытывал святой мизантропии к «чикинистам» и лично к товарищу Чикину.

У Валентина Васильевича было качество, которое я ценю едва ли не больше любых других, – высокий профессионализм. Излишне говорить о чисто редакторских качествах Чикина. Мне доводилось немного видеть, как он вел номера газеты. Как сидя, а часто стоя, перед оттисками почти пустых, незаполненных четырех полос газеты, браковал материалы, без которых, по словам представителей отделов, газета никак не может выйти.

– Не пойдет. Так неказисто написано…

Пробежав глазами, казалось бы, по диагонали рукопись, энергично припечатывал ее ладонью:

– Берем фельетошку!

Я, честно, пугался, видя, как в восемь, в девять часов вечера в завтрашней газете не просто зияют проплешины, а она все еще состоит преимущественно из них. А главный командир всей этой катавасии чрезвычайно оживлен и с каждой минутой, кажется, набирается все большей какой-то отчаянной веселости.

Видимо, часто газета выходила из графика выпуска (случалось, в дни дежурства нас развозили по домам и после двух, и трех часов ночи), но, так или иначе, в Москве «Комсомолка» приходила подписчикам в срок. Чикина же на командном мостике видеть было одно удовольствие.

Однако имелся у Валентина Чикина один необратимый изъян: он был, как бейсбольной битой, пожизненно бабахнутый Лениным. Тот был его кумиром, источником вдохновения, непререкаемым авторитетом. Вообще-то это можно было понять. Я сам, когда начал читать Ильича в порядке университетского учения, был буквально захвачен его публицистическим темпераментом, покоряющей логикой, которые создавали эффект убедительности необычайной силы. Особенно впечатляли его полемические статьи и заметки.

Я был обязан освобождению от этого морока выходу пятого (синего) издания полного собрания сочинений великого вождя. Из чистого любопытства – посмотреть, чем синее издание отличается от красного, – я стал наскоро пролистывать вышедшие тома, включая сноски и комментарии. И вот тут-то я неожиданно для себя случайно обнаружил особенность нашего великого учителя: он с необыкновенной легкостью менял свое мнение об одних и тех же людях, причем часто на противоположное! Еще иногда и приводя собственные характеристики – в одном случае чуть ли не восторженные, в другом – едва ли не матерные. И такое попадалось не раз и не два.

Любому человеку, бывает, приходится менять свое мнение о том или об этом. Но когда такое повторяется раз за разом и становится неотъемлемым свойством личности, то от нее, от этой личности, надо бежать со всех ног. И, как мы сейчас понимаем, бежали.

Тогда же, при пролистывании книг нового издания, невольно вспомнилось, как при первом знакомстве с великим вождем царапало пренебрежительное отношение к «убогой» России, его готовность бросить ее, матушку, в прислужничество вымороченному в догматических мозгах всемирному пролетарскому авангарду.

Уже из-за одного пристрастия Валентина Васильевича к такому человеку я не мог бы стать «чикинистом». В жизни, кроме него, знал я еще двух таких же поклонников «всегда живого». Яковлев Егор Владимирович, великий главный редактор нашего времени, и Яковлев Борис Владимирович, известный литературовед. Первый, судя по всему, своевременно одумался, а вот о втором Наум Коржавин в своих воспоминаниях написал: «Борис Владимирович был большим знатоком произведений В.И. Ленина и И.В. Сталина… Сегодня совершенно непонятно, как умный, талантливый, образованный человек мог интересоваться такой чепухой, но меня это ничуть не удивляло. Я и сам интересовался – только что никогда не доходил до таких вершин знания».

Валентин Васильевич Чикин – доходил…

Однако чуть не забыл. Была ведь еще одна зацепка вернуться к прежнему, испытанному причалу. Когда Панкин дал команду отпустить меня на все четыре стороны, я тут же пришел к своему будущему главному Владимиру Прохоровичу Жидкову. И застал его в некоторой растерянности. Оказалось, против моей кандидатуры почему-то выступил куратор «Журналиста» в секторе журналов отдела пропаганды ЦК КПСС. Чувствовалось, что Жидков не слишком горит желанием вступать в противостояние с начальством из-за не слишком существенного вопроса. Тем более, кандидатура не его лично, а заместителя.