полная версия

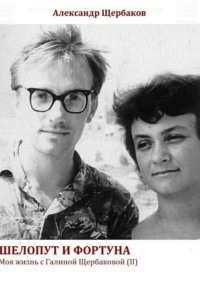

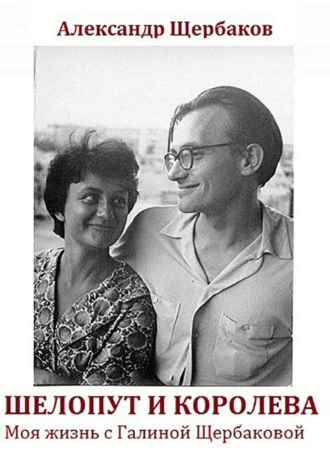

полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

– И кто этот куратор? – спросил я.

– Феликс Овчаренко.

– Знаете, я сам решу этот вопрос.

– Как это?

– Я поговорю с Феликсом Овчаренко.

И пошел, оставив главного редактора в состоянии легкого замешательства.

Феликса я узнал в год своего поступления в университет. Он был дипломником, одним из самых ярких пятикурсников-журналистов. Печатался в областных газетах, любил выступать на всяких конференциях и форумах. Собрав в коридоре или на центральной лестнице нас, «салаг», красивый, всегда эффектно, но несколько небрежно одетый, делился плодами своих размышлений о профессии или просто житейской мудростью. Например:

– Часто зовут на какие-то вечера или просто в гости. Надо постоянно помнить, что ты журналист, и от тебя всегда ждут, что ты скажешь что-то неординарное, яркое. Это важно. Надо заранее готовиться, отбрасывать то, что наверняка могут сказать другие. Я сегодня иду на день рождения, поэтому почти час читал Ларошфуко, и в конце концов придумал такую шутку…

Ему нравилось быть «великим и простым».

«Великим» для нас он был уже тем, что едва ли не в каждом номере газеты «Уральский университет» появлялся его полосный фельетон а ля Кольцов (Ильф-Петров). Мне запомнился один из них, посвященный нашему брату студенту-журналисту. Как на первом курсе бы живем под девизом «Опупею, но создам эпопею». На втором-третьем бегаем по редакциям на манер Никифора Ляписа с опусами типа «Гаврилиады»:

Дорогая моя мать,

Так сумел я жизнь понять:

Жизнь – ведь это труд и труд,

Труд и там, и здесь, и тут;

Дорогой ты мой отец!

Понял жизнь я наконец.

Жизнь – ведь это труд и труд,

Труд и там, и здесь, и тут!

Ну, а на пятом курсе, на преддипломной практике, без пяти минут молодой специалист никак не может из двадцати слов сложить хроникальную заметку.

…Спустя годы я встретился с Овчаренко в «Комсомолке». Он пришел туда ненадолго из ЦК ВЛКСМ, где был заведующим сектором печати, заместителем заведующего отделом пропаганды. Комсомольские боссы отдавали себе отчет, что «Комсомольская правда», объективно говоря, – едва ли не самая ценная их принадлежность. В то же время она доставляла им постоянное беспокойство и критическими, так сказать, на грани фола, публикациями, и самим царившим в редакции духом противоречия брежневской казенщине. И они время от времени вводили туда «своих людей». Кто-то из них приживался надолго, кого-то «среда» вытесняла по-быстрому. Феликсу, мне казалось, на посту зама главного было неуютно. То, что он талантливый журналист, кто-то знал, но большинство нет. А что «засланец» из комсомольской бюрократии – ясно, как божий день, и неизвестно, что от него можно ожидать.

…И вот я на Старой площади, подъезд № 10. Открываю дверь нужного кабинета и слышу энергичный, полный жизни голос Овчаренко, говорящего по телефону.

– Ты слышал новость, у Саши Гаврилова сын родился! Будем радоваться за него! Да, вчера, в день печати. А знаешь, у меня получился на самом деле день печати – я дома с утра до вечера печатал на машинке. Так хорошо текст пошел…

Договорив, он, оживленный, обратился ко мне:

– Ты Сашу Гаврилова знаешь?

– Не знаю.

– Он вон за тем столом сидит. Так у него сын родился.

Потом он стал мне рассказывать о замысле своего, как он выразился, настоящего, каких до сих пор нет, советского детектива, над которым он вчера, в День советской печати, и трудился. Помолчал, и спросил, слышал ли я о новом открытом письме Сахарова. Я не слышал. «Конечно, ты же не читаешь «белый ТАСС».

Я все это рассказываю потому, что на тему, по поводу которой я сюда пришел, мой собеседник не упомянул ни слова, хотя наверняка понял истинную причину моего визита. Только когда я сказал, что был рад увидеть его на новой работе, Феликс обронил безо всякой связи с предыдущим:

– Ну, а «Журналист» – хороший журнал. И материальное обеспечение там хорошее.

Знал бы он, как мне было нужно это «обеспечение». При выходе из десятого подъезда, забирая обратно мой партбилет у мента (?) с проникающим взглядом, как бы сканирующим мою вазомоторику (при входе, принимая его вместе с пропуском, он не спеша пролистнул его странички, где были зафиксированы партвзносы), я размышлял: все же почему Овчаренко ушел от разговора, который волновал меня? Из-за скрытого желания куратора покуражиться? Из намерения, не вдаваясь в подробности, убедиться в благонадежности нового сотрудника подчиненного ему журнала, и тогда вопрос про Сахарова – контрольный? А может, он действительно был занят только собой?.. Или просто мой будущий главный редактор не очень хотел брать на себя ответственность в кадровом вопросе и, перестраховавшись, невольно подтолкнул меня к походу в ЦК, а там до меня и дела не было?

Скрижали моей житейской стези, дайте ответ! Не дают ответа…

Как я вгрызся в свою новую работу! Конечно, хотелось и себя проявить. Но главным был все тот же меркантильный стимул. Необходимо было показать Галине, что мы вполне проживем без ее зарплаты. И не только ей. Как раз в то время к нам приехала пожить Валентина Федоровна, Галина мама. Отчасти благодаря этому моему стяжательству «Журналист» обзавелся Домом творчества «Оптимист» – так стал называться новый для него юмористический раздел. Поскольку у него пока что не было авторов, его заполнял лично его создатель, то есть я. Со всеми гонорарными последствиями. Надо с благодарностью вспомнить руководство издания: оно не скаредничало. Я, к примеру, смог вместо совсем маленького, приобретенного по случаю в Ростове б/у холодильника «Дон» купить вполне респектабельный «Север», тоже не ахти как большой и тоже абсорбционный (без компрессора), но поселившийся в нашем новом московском доме прямо в день, когда там была моя теща!

Здесь тоже не обошлось без случая. За таким капиталистическим шиком как новый холодильник гордым согражданам Гагарина нужно было простоять в очереди не менее года. При этом надо было знать, где и когда будут раздавать талончики с номерами очереди. Мы с Галей, хоть убей, таких мест не знали.

И вот однажды я, как всегда по библиотечному делу, поднимаюсь в «Комсомолку», а тут открывается дверь отдела писем и выходящая в коридор знакомая дама спрашивает:

– А тебе не надо талончик на холодильник? Только выкупать его нужно завтра.

Оказывается, в их большой семье обнаружилось то ли четыре, то ли пять очередей на холодильник. Ветеранов отца и мать ими премировали за хорошую работу на заводе, бабушка, не зная об этом, провела ночь у магазина «Свет» ради права в следующем году купить это же кухонное изделие. И так далее. И пришлось это право распихивать, как котят, перегрызающих телефонные провода… В редакции многие были бы счастливы такому случаю, если бы не срок выкупа – завтра. А я как раз сегодня получил гонорар за своего «Оптимиста». Так что на следующее утро я бодро ехал куда-то на юго-запад в магазин неподалеку от стройки нового гигантского цирка, где мне надлежало получить вожделенный предмет, к тому же призванный засвидетельствовать мою финансовую состоятельность.

Было важно, чтобы Галя поверила в нее!

Нетрудно заметить: значительные события – хоть положительного свойства, хоть дурного – чаще всего случаются не по одной причине, а по стечению обстоятельств.

Так было и в тот раз. Галина работала уже не в «Литгазете», а в журнале «Смена», в отделе упоминавшегося здесь Леши Плешакова. Работа ее шла успешно, материалы удостаивались и текущих премий, и годовой. Как и прежде, у нее не обходилось без стычек с начальством на почве противоречий в оценках героев и обстоятельств их действий. Обычное дело. Но как-то раз она пришла ужасно расстроенной. Оказалось, что ее (и мой) старый друг Плешаков «оказался предателем», в принципиальном споре поддержал не ее, а зама главного редактора Альберта Лиханова, который просто трусит и выслуживается перед ЦК комсомола.

Я не могу вспомнить существо конфликта. Думаю, потому, что все перебила венчавшая рассказ о нем фраза, очень важная для меня:

– Как же я буду завтра смотреть в глаза этим людям?!

Вот оно! – подумал я. Вот момент, который нельзя упустить. И очень спокойно сказал моей ненаглядной, что завтра ни на кого смотреть, кроме меня, не будет, потому что на работу больше не пойдет.

Это было именно то стечение обстоятельств, при котором можно принимать крутые решения. А то, что решение было правильным, я понял из ее не слишком мудрого вопроса, которым она ответила:

– Но ведь для этого придется придти и подать заявление?

– Зачем? Человека, который не ходит на работу, и так уволят.

И Галя вдруг так быстро успокоилась, что можно было подумать: всего больше в жизни ее беспокоило именно то, как она завтра придет на обидевшую ее работу.

…До публикации в журнале «Юность» повести «Вам и не снилось» было девять лет.

VI

С самого начала рождения этих заметок, с лета 2012 года, мою авторскую душу сверлит некое противоречие. Личная заинтересованность этой затеи заключается в том, чтобы «распаковать» кубышку памяти и сохранившихся материальных свидетельств и продлить в сознании и душе жизнь самого любимого человека. Чтобы не как на фотокарточке, застывшая, а въявь, как живая.

Но ведь я, как всякий неисправимый журналист, пишу еще и – «все на продажу» – для внешнего прочтения. Без этого обстоятельства работа профессионала моего ремесла не существует. На этом пункте у меня и случается момент некоторого ступора. Кого увлекут мои «шкурные интересы»?.. Мемуар может быть любопытен только как какое-то свидетельство об известном писателе. Что я о нем могу сообщить? Именно как о писателе?

С какого края взяться за эту материю?

Моя коллега Ольга Гилева, главный редактор федеральной газеты «Российский лидер», с которой нас свело неравнодушие к Галине Николаевне, сказала, что подобные проблемы решаются только так: надо найти деталь, которая зацепит автора за живое.

И нашлась такая деталь. Мое письмо нашему Сашке, написанное в июле 2010 года.

Тут надо сказать, что он оказался талантливым литератором. Из-под его пера вышли не только парадоксальные, часто остроумные очерки, эссе, статьи на научные и околонаучные, социальные темы, но и интересные рассказы, неординарные детективы. Таллинский высоколобый русскоязычный журнал «Вышгород» (неисповедимы пути Господни!) напечатал два его остросюжетных сочинения, обозначив их как «триллеры». Редактор крупнейшего в Москве издательства написала: Из такой дружелюбной симпатии ничего не вышло: наш Саша ответил на это приглашение согласием к сотрудничеству лишь через полтора месяца, и оказалось, что данный производственно-издательский поезд уже ушел. Кстати, это типовая реакция многих одаренных людей, мы с Галей таких не раз и не два встречали на своем жизненном пути. Вроде бы человеку хочется быть писателем. Но как только перед ним открывается реальная дорожка к профессионализации, тут и начинется… Одному нужно срочно ехать за рубеж – там, оказывается, могут открыться горизонты пошире, у другого как раз решающая стадия многоступенчатого квартирного обмена, у третьего внук родился, надо стирать пеленки (еще в допамперсную эпоху)… Я искренне уважаю этих моих знакомых, воплощающих идею свободного бескорыстного творчества. Как правило, они не слишком сетуют на среду, которая «заела», поскольку втайне знают: обречь себя вечно сидеть на заднице в четырех стенах по восемь часов в день и испытывать при этом удовольствие – не их стезя.

…Я без труда нашел текст своего письма к Сашке, о котором только что упомянул, однако не мог вспомнить, по какому конкретно поводу оно написано. И тут – хвала интернету и mail.ru – меня выручил инструмент «Поиск по почте», выдав мне переписку почти трехлетней давности.

Саша, я, наконец, отделался от очередной работы – сдал в издательство предисловие к Галиному сборнику «Приговоренные к любви. Книга романов о женщинах». Главное – надо было перечитать сами романы, среди которых я, к моему удивлению (почему удивлению – узнаешь немного позднее), один вообще не читал. А вопрос ты, сам того не зная, задал – для меня – существенный: как Галя относилась к моим оценкам своих сочинений?

Тут ведь можно было ответить очень коротко и абсолютно честно: профессия литератора публична (и ты это уже хорошо знаешь), и говорить автору свое мнение не прямолинейно и не безапелляционно можно только, если тебе на самом деле на него, автора, глубоко наплевать (ну, или сознательно хочешь подвести его под монастырь). Вот и все. Можно чуть расширить мысль. На самом деле, не так уж мало есть людей с хорошими литературными задатками (ну, конечно, и не так уж много). И они много чего симпатичного сочиняют. Но почему-то из большинства из них не получаются настоящие писатели – хотя бы пусть не высокого уровня, но все же писатели. Между теми и другими проходит «маленькая» грань: одни способны из своей «глины» сделать вещицу словесного искусства (опять же оно может быть самого разного качества), другие – нет, или вообще не разумеют, что это такое: сложился рассказ от начала до конца – вот и славно. Это, так сказать, в самом общем виде. Мои придирки к текстам – из благого желания побудить сделать именно такие «вещицы» (естественно, в силу моего разумения; я могу быть и неправ).

Галина Николаевна относилась к моим замечаниям… даже, не знаю, как сказать… В общем, ни одного не оставляла без внимания. Если ей казалось спорным мое суждение, то она быстренько переделывала какое-то место: как говорится, ни вашим, ни нашим. Но наши с ней отношения в этой теме – особая статья. В этом для меня и заковыка твоего вопроса, который ты мне задал.

<…> Как сказали бы верующие люди, провидение провело ее по писательскому пути. Но каким-то образом оно немного подмешало в свое варево и меня. <…> Я увидел в ней писателя, когда она не написала еще ни строки художественного текста. <…> В 1967 году, когда она была редактором газеты, я ее уговорил взять отпуск и сесть за стол. Она тогда написала роман «Кто из вас генерал, девочки?» и рассказ «Кузя-Кирюша» (который впоследствии затерялся).

А в 1970-м я однажды ей сказал: «Все, с завтрашнего дня в свою паршивую редакцию ты больше не ходишь. Занимайся порядочным делом».

Нетрудно понять, что в результате все ее творческие неудачи, радости и прочие перипетии стали и моими. Именно это, а не что-нибудь другое было нашим сокровенным интимом. Об этом можно было бы рассказывать много. Но в данном случае речь о том, как она (с какого-то времени – безусловно мастер) относилась к моим «прямолинейным и безапелляционным» суждениям.

У нас ведь с тобой нет той системы отношений, какие были с твоей мамой. Так что и сравнения тут будут некорректны. Не раз Галя на меня обижалась и даже сердилась, когда я говорил: все у тебя прекрасно получилось. «Ага, – говорила она, – ты так говоришь, потому что меня жалеешь. В издательстве мне тоже ничего не скажут. И в результате я опозорюсь». Нелегко мне было отбиваться от таких обвинений в моем «равнодушии» к ее делам.

Вот и все.

Да, Галина действительно никогда не оставляла мои мнения незамеченными. Но все это выглядело, пожалуй, менее жестко, чем представлено в моем письме Сашке. Можно сказать так: в порядке предложения («это уж ваше, писательское дело»), но в то же время четко я высказывал свои замечания, сомнения, а Галя исключительно легко их принимала. «Пометь там карандашиком, я потом поправлю», – говорила она, разгадывая очередной кроссворд или замерев над тайнами, изобретенными самой любимой ее детективщицей Элизабет Джордж. Не было ни разу такого, чтобы она как автор обижалась. Я не был оценщиком, а просто первым читателем, который, по моему разумению, очень нужен всякому пишущему.

Пожалуй, за всю жизнь было только два случая, когда мое вмешательство всерьез меняло сочинение. Первый – с самым первым ее произведением, «отпускным» романом (написанным в отпуске) «Кто из вас генерал, девочки?».

Она мне показала текст, когда было написано, пожалуй, более половины его. Рассказ о жизни четырех школьных подруг, которым уже за 35, разбегался во все стороны, как ртуть из разбившегося градусника. Я поначалу растерялся, не знал, что сказать. А потом меня осенило.

– Ты античку сдавала?

– А как ты думаешь.

– Тогда должна помнить принципы древнегреческой трагедии: единство места, времени и действия. Глянь в Еврипида: какие разные страсти-мордасти, но автор не бегает за «фигурантами» и свидетелями древних непотребств по всей Греции, а «вызывает» их для дачи показаний к себе, то есть к Хору, который излагает суть событий.

И все. Ртуть собралась, ее можно было заключить в любой сосуд – хотя бы и романа. Галина не только ограничила место «разбирательства» двором дома одной из подруг, но и по примеру Еврипида уложилась с двадцатилетней историей четырех женщин в один световой день. Правда, для этого ей пришлось придать одной из героинь еще и роль Хора, то есть рассказчика.

Я считал, первый блин не получился комом и подтвердил правильность моей кардинальной идеи на счет будущего моей подруги.

С того времени по крайней мере лет на десять в нашу повседневную жизнь вошло кое-что новое: отсылка в больших конвертах рукописей в адреса московских издательств и журналов и получение их обратно. Как пинг-понг. Влезает – и вылезает.

Не могу отказать себе в удовольствии привести воспоминание Сергея Довлатова.

«Декабрьским утром 67-го года я отослал целую пачку рассказов в журнал «Новый мир». Откровенно говоря, я не питал иллюзий. Запечатал, отослал и все.

«Новый мир» тогда был очень популярен. В нем сотрудничали лучшие московские прозаики. В нем печатался Солженицын.

Я думал, что ответа вообще не последует. Меня просто не заметят.

И вот я получаю большой маркированный конверт. В нем – мои слегка помятые рассказы. К ним прилагается рецензия знаменитой Инны Соловьевой. И далее – короткое заключение отдела прозы».

Дело в том, что спустя несколько лет все это слово в слово могла повторить и моя Галина. Знаменитая Инна Соловьева отрецензировала тогда рассказы «Кузя-Кирюша», «Случай с Кузьменко», повесть «Справа оставался городок» и «Кто из вас генерал, девочки?»

Вот что здесь для меня очень интересно: наименее убедительной рецензенту показалась «новелла», как мы уже знаем, списанная автором с себя самой.

Мы с Галей иногда говорили в связи с ее работой на тему: в художественном творчестве опасно воспроизводить действительность как она есть (а особенно правду, постигнувшую самого автора). Нет ей читательского доверия! Сколько раз, смеясь, она мне говорила что-нибудь такое: «Надо же, на площади в толпе встретила Моисея из Свердловска. Ну, прямо для концовки рассказа, который пишу. Но нельзя, нельзя, ты же знаешь…»

Я знал. Галину нередко упрекали, особенно во внутрииздательских рецензиях, в искусственных сюжетных совпадениях, как бы авторских поддавках. А между прочим, мне казалось, ее гораздо чаще, чем среднестатистических граждан, преследовали случаи, к которым подходила избитая формула: напиши – скажут, придумано. Она и старалась не писать, предпочитая, как я уже говорил, реальность, отфильтрованную или, наоборот, обогащенную в туманном сосуде фантазии.

Подводя итог своего разбора Галиных сочинений, Инна Соловьева писала: «Эти вещи «доброкачественные» – сердечные, написанные с хорошим вкусом, занимательные и неглупые». Но… время «Нового мира» для Щербаковой еще не пришло. Как не пришло оно и после восьмистраничной(!) рецензии Юрия Домбровского, «одного из самых сильных прозаиков ХХ века, что по нашим, что по западным меркам» (Дмитрий Быков), на ее роман «Провинциалы». Этот, кроме прочего, еще и удивительнейший человек сказал: «Г.Щербакова написала хорошую принципиальную книгу, которая интересна, выразительна и очень актуальна». У него как раз тогда выходила в Париже, в «ИМКА-Пресс», его главная книга «Факультет ненужных вещей».

А я едва ли не каждый день повторял Гале: «Их дело печатать тебя или не печатать. А твое – писать и писать. Когда придет твоя пора, все, что написано, увидит свет».

А ведь так и стало!

Алёна Бондарева в «Вопросах литературы» писала:

«В 2000—2010-е годы издательство «Эксмо» сделало ее одним из самых тиражируемых авторов и в последнее десятилетие жизни писательницы переиздавало как ранее опубликованные тексты, так и мало кому известные романы, доставая новые книги фактически из рукава, что у читателей вдумчивых, но не всегда следивших за творчеством Щербаковой создало впечатление работы быстрой и на публику. Лишь немногие знали – рукописи готовились не за два-три месяца до выхода, а извлекались на свет из потрепанного советского чемодана, в который несколько лет подряд укладывались плотными стопками вместе с отказными письмами и внутренними рецензиями из журналов и издательств».

Действительно, был потрепанный советский чемодан и были мало кому известные романы, вот только рукописи в чемодане не хранились. Я читал верстку журнала и кое-что в ней поправил, а к этой неточности не стал придираться. Я не знаю ее происхождение. А вдруг Галина в своем интервью Алёне для журнала «Читаем вместе» так сказала? В художественном тексте она была всегда строга в деталях, а вот в устной речи могла «заливаться соловьем», «по-хохляцки» украшая ее красочными тропами, эпитетами и прочими стилистическими фигурами. Мне, например, это нравилось. А наши дети над писательницей подтрунивали: ну, ты, мама, сказанула!

А, может, образ с чемоданом возник и в воображении самой Алёны. Она ведь не только критик, а еще и прозаик. Главное же, этот образ никому и ничему не мешает, хорошо служа истине: у писателя было много давно созданных сочинений.

Что было, то было.

Многие повести, рассказы, романы Галины переиздавались по два, три, четыре раза… А вот «Кто из вас генерал, девочки?» автор не давал перепечатывать более четверти века. Может быть, близко к сердцу воспринял написанное И.Соловьевой? Или просто было недосуг сосредоточить внимание на первом своем прозаическом опыте? Ведь и вправду воплотился девиз – писать и писать, и так почти до последнего дня. Были ли силы и желание возвращаться к минувшему?

И все же «Эксмо» переупрямило автора и в 2009 году выпустило книгу, где центральное место заняла повесть про «генерала», и без нее, без этой повести, только с вошедшими в издание более поздними сочинениями сборника, цельного по мысли и по нравственному посылу, не получилось бы.

Есть в Интернете сайт Лайвлиб (www.livelib.ru), созданный для любителей книг. Там заядлые книгочеи ведут свои дневники, оставляют рецензии на прочитанное и т. д. И в том числе выписывают цитаты из полюбившихся им книг. Среди авторов, удостоившихся такого внимания, есть и Галина Щербакова. Такая подборка цитат дает и какое-то представление о читательской аудитории, и отчасти отражает ее, автора, писательские и личные свойства.

Мне пришла мысль включить часть этой интернетовской подборки в последнюю, вышедшую в октябре 2012 года книгу Галины «Печалясь и смеясь». В ней сведены в некое целое художественные ее сочинения с тем, что на западный манер стали называть nonfiction. Выдержки, цитаты из ее произведений стали естественным дополнением книги.

И вот на что я обратил внимание. В подборке – явное количественное преимущество молодых читателей (что отрадно на фоне тревог за «нечитающее поколение»): это видно по преобладанию выписок из «юношеских» повестей Щербаковой – «Отчаянная осень», «Дверь в чужую жизнь», «Мальчик и девочка» и особенно – из «Вам и не снилось». Как бы автор при жизни не открещивался от нее как от самой яркой вещи в своей творческой биографии, как бы критики традиционно ни морщились по поводу «дешевого успеха», вот уже тридцать пять лет непрерывно «Вам и не снилось» не уходит из сферы издательского и читательского внимания. Тут речь идет не о трех-четырех переизданиях, а (с учетом различных сборников, хрестоматий и т. п.) о десятках. Несколько поколений старшеклассников «проходят» эту книгу как свою, несмотря на круто изменившиеся внешние реалии, отраженные в повести. Как выразился один критик по поводу этой популярности, «любовь народная иррациональна, не прогнозируема».

Именно поэтому, хотя выбор каких-то выдержек мне казался не очень понятным, моя рука не притронулась к читательской подборке цитат. Очень может быть, ИМ – виднее.

Именно потому же, из-за неизмеримого читательского пристрастия к «Вам и не снилось», я никогда не решился бы упомянуть о моем вмешательстве в работу автора над этой повестью, если бы Галина сама не сказала об этом.

«И я села писать повесть о любви. У нее не было названия, но имена были сразу – Роман и Юлька. Писалось легко, радостно, так как я больше всего люблю, когда не знаю ни следующей фразы, ни, тем более, чем все кончится. В сущности, это как полет птицы в небе, не ведающей, насколько она взметнется вверх, равно как низко на застывших крыльях сядет на землю, дерево ли, крышу.