полная версия

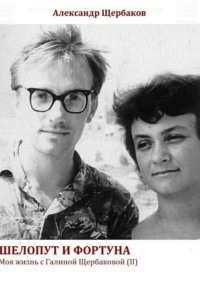

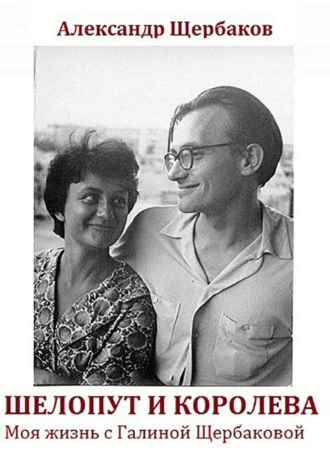

полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

Мы с ним не показали это письмо никому. И правильно сделали.

…А у него уже растет третий ребенок. Может, пора его усыновить?..»

«Шутка!» – известная шутка из «Кавказской пленницы». Надо быть поистине кавказским человеком (или, скажем, африканским), чтобы именно кровь в жилах или официальное, нотариальное посвящение в близкие служило для тебя главным критерием «свойскости», родственности. «Оглянитесь окрест себя». Не знаю, с какого времени, но в нашем мире люди все чаще стягиваются, сплачиваются в содружества, братства, общины, или, как модно стало говорить, в кластеры, будучи помазанные клеями совсем иного свойства. Если мы с моей сестрой Ириной, хоть и прожившие бо̀льшую часть жизни вдали друг от друга, так сказать, homo одного вида – это благо, это счастье. Она мне всегда ближе кого угодно. Но буду ли я, как мы говорили в детстве, «водиться» с людьми, противными моей натуре, по причине, грубо говоря, верности «прайду»?.. Зачем?.. Они, может быть, хорошие – но не для меня. Не для моей сестры. Не для окружающих меня действительно близких людей.

Мы с Сашкой сумели стать близкими друг для друга. Вся предыстория, где он – подкупающий милотой малолетка, не имеет к этому касательства. Это заблуждение многих – считать, что наши родительские отношения с малыми детьми перетекают потом во взрослые. «Он уже мужчина, а для меня – все равно маленький»… Эту ставшую притчей во языцах неправду, придуманную, мне кажется, некими равнодушными газетчиками «для утепления» изначально остылых, фальшивых фигур в своих сочинениях, кое-кто ошибочно воспринимает как норму естества. И нередко расстраивается: почему у меня не так? А не так у всех психологически нормальных. Я занимался этой темой (конечно, не более как журналист), и при случае, может быть, поделюсь своими соображениями. А пока хочу высказать одно из них: отношения между родителями и выросшими детьми в большинстве случаев устанавливаются, как у всяких двух людей при их знакомстве. Мы друг друга открываем для себя. Прежние чувства при этом могут играть роль. Но чаще – нет.

Да, «в сплошной лихорадке буден» бывает трудно уловить момент этого знакомства, поэтому «вдруг» проявившиеся «новые» черты единокровного человека или его поступки могут оказаться обескураживающими, повергающими в недоумение.

Но я знаю и день, и час, когда моя жизнь пополнилась новой эмоцией. Ощущением человеческой близости к выросшему сыну. Обстоятельства, сопутствовавшие этому, скорее всего, случайные. Однако без их знания рассказ будет непонятным. А с ними – придется начинать ой как издалека.

Если мы не слишком спешим, то…

IV

Мы не вели дневников. Я по лености, хоть и понимал, каким они могут быть могучим подспорьем при всякой словесной работе. Галя – из неколебимого убеждения, что истинная правда рождается и существует во всей полноте исключительно в воображении, чужеродный ей голый документализм непоправимо искажает ее. Он, для достижения кондиционной подлинности, должен быть «переварен» в котле творческой фантазии. «Продукты этой фантазирующей деятельности… приноравливаются к переменчивым житейским потрясениям», – писал великий австрийский мудрец Зигмунд Фрейд.

Помните у Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь»? Может быть, над «Капитанской дочкой». Но уж никак не над «Историей Пугачевского бунта». Действительно, много ли смысла при такой «химии» «другой реальности» в фиксировании повседневности, в подённых записях?..

Однако от Галины остались несколько блокнотных страниц, написанных за три (или четыре) дня пребывания в больнице на Иваньковском шоссе летом 2001 года. 900 слов. Среди них – и касающиеся именно темы дневников: «Этого милого труда для собирания мыслей в пучок уже не существует в природе, как не существует долгого замачивания белья в соде, а то и клее, вываривании его до синей белизны. Боже, сколько существовало длинных дел, в которых помещались целые истории. Теперь все дела – клип, кляп, клупп…» Можно подумать, что эти мысли противоречат убеждению о сомнительной ценности каждодневных записей. Однако нет, этим девяти сотням слов предшествует иронический эпиграф:

«Не писал дневник и не пиши,

Лучше подточи карандаши».

А жаль. Сколь многое она сумела выразить в этих строках, скорее всего не предназначавшихся для прочтения кем бы то ни было: о творчестве, о болезни и боли, о врачах, о евреях и о русских и. т. д. И еще – о нашей с ней жизни, и обо мне.

«Больница как экстерриториальное место.

Межумочное пространство.

Ни там, ни тут. Ни то, ни сё.

…Кончились страхи о живой жизни. Она как бы за стеной, которую не взять. Нет страхов о себе. Очень далекое расстояние от импульсов боли. Даже мысль о бедности и нищете не кажется столь оглушительной. А видит Бог – я этого боюсь больше всего. Никогда смолоду не ставила этот коварный и подлый вопрос: в деньгах ли счастье. Конечно, нет. Сейчас же кричу: конечно, да. Деньги – защита. Вся напрягаюсь от слов Саши, что можно жить хуже. В старом доме. Где-нибудь в Акулово. Это непонимание фатальное. Я не хочу ничего сверх, но не хочу спускаться вниз. Он готов. Потребностей, честолюбия, гордости как бы и нет. Будем жить как птицы. Я не птица. Нет во мне полета – это оскорбительно, но и нет готовности чирикать на ветке под дождем – это, слава Богу. Между волком и собакой – это как бы изучено. А между птицей и человеком – кто же за это возьмется? Я – нет. Притянутый образ. Во мне болит возможная бедность. Саша не понимает. Он всегда был близок к нищенству по сути. Как одевался, как жил, как ценил жизнь. С этим возможно примириться, когда есть какой-никакой достаток. Это сиротство при определенном завороте мозгов можно принять за шарм. При всем остальном неумение защитить одну женщину от страха – это позорство. Вот они, странности любви. Я же его не променяю ни на кого. Значит, буду нести в себе вечный страх нищеты. Мужчина как источник незащиты».

Да, здесь много чего выражено. Но доминанта высказывания: мы – бедные люди. Ими родились, ими прожили, ими куда-то ушли. Или уйдем. Мы – я и Галина. Мы – наше поколение. Наше социальное происхождение – из бедных. Не будем касаться глобальных тем: почему из века в век, видимо, самая одаренная природными богатствами территория представляет из себя страну непреходящей бедности; почему именно она (да еще «остров зари багровой») добровольно и с песнями стала воплощать приблудную идею социализма всеобщей бедноты, и т. п. Просто констатируем: мы – бедные.

В конце 2012 года журнал «Вопросы литературы», по моему мнению, самое авторитетное российское печатное издание на заявленную в его названии тематику, опубликовал обзорную статью уже упоминавшейся здесь Алёны Бондаревой о творчестве Щербаковой. По ходу дела критик перечисляет сочинения, которые могут составить славу автора: «тогда появились книга о любви, разворачивающая перед читателем всю биографию героини, – «Loveстория» (1995); семейный роман, в котором на примере жизни нескольких поколений видны несмываемые отпечатки русской истории, – «Лизонька и все остальные» (1996); а также пронзительная трагическая повесть о трех соседях, ухаживающих за обездвиженными женами, – «У ног лежачих женщин» (1995)…» Еще далеко до «книги «Яшкины дети» (2008) – вершины повествовательного жанра Щербаковой», но уже во многих изданиях к читателю пришли также отнесенные автором «Вопросов литературы» к «золотому списку» писательницы «Митина любовь», «Косточка авокадо», «Год Алёны», «Из крякв»… То есть в 2001 году «нести в себе вечный страх нищеты» обречен не сочинитель, сравнительно недавно ступивший на писательскую тропу, а признанный и читателями, и ценителями-специалистами мастер.

Наиболее плодотворная литературная работа Галины пришлась на годы, когда писательские гонорары вызывали презрительную усмешку у всякого пишущего профессионала. Публикация рассказа на разворот в «Огоньке» или очерка из серии «Причуды любви» в «Крестьянке» приносили автору больше, чем полноформатная книга.

Да, в те годы выходили фильмы по Галиным сценариям. Гонорары от них по нашему негласному договору почти сразу же уходили на «детские нужды»: жилищные кооперативы, машины, медицину. С самого начала сами собой сложились жизненные правила, по которым доходы от как бы «побочных занятий», пусть даже гораздо более крупные чем от «профильных», мы не считали… своими. И посему тратились они быстро и с хорошим аппетитом.

От острого взгляда Алены Бондаревой не укрылась одна важная сторона творчества Галины. «Ничуть не странно, что маленькие люди, нищие, ободранные и обобранные своим же государством, на страницах книг Щербаковой устроились удобней некуда. Кто же, если не писатель, их пожалеет, обласкает и про их горе-злосчастие расскажет? О том, как они любили: не за красивые глаза, а за квартирку покрупнее да возможность жизни побогаче. Как приворовывали и постукивали: не потому, что ворье или подлецы от рождения, а оттого, что судьба обделила – и иным путем справедливости не восстановишь. А если кто и снасильничал или убил кого, то все по необходимости или от тяжелой жизни (читаем: нищеты проклятой…) или просто потому, что сосед жил, как бельмо на глазу, лучше нашего двора, а этого, как известно, на Руси простить не могут. …Оттого-то и живем мы (и те, кто побогаче, и те, кто победнее) одинаково плохо, но это, как говорится, уже совсем другая и куда более печальная история». («От доброй породы до Яшкиного рода», «Вопросы литературы», 2012, ноябрь-декабрь).

Я, слава богу, не писатель и не обязан, согласно российской традиции, выявлять боли или язвы ни своего многострадального, ни своего же многогрешного народа. А могу, прости Господи, кое-что рассказать, как в индивидуальном порядке тщился поддерживать существование моей семьи на более или менее людском уровне (в моем понимании). В этом праведном и занимательном деле каждый в наших условиях поступает по-своему, творчески, в соответствии с отпущенными ему житейскими талантами и возможностями.

…Однажды мы с Галиной пришли домой, после каких-то гостей, поздно. И застали нашу дочь, как говорится, в полном психологическом раздрае. До той поры никогда не видел ее в таком жалобном, можно сказать, безутешном виде. Она была еще в благодатной поре счастливого замужества по любви, и мы существовали со вновь образовавшейся ячейкой общества Климовых под одной крышей. Нам с Галей, насколько я помню, такое совместное проживание было не в напряг, скорее даже привносило в повседневные будни разнообразие и юную энергетику. Но молодые, естественно, мечтали о собственном жилье. И, конечно, «дед да бабка» по амбару помели, по сусекам поскребли и насобирали на «колобок» – двухкомнатную квартиру в жилкооперативе «Альфа» по улице академика Пилюгина. Был быстро выстроен дом, были распределены между будущими жильцами этажи и номера секций. И вот в это время нашей дочери позвонили из правления кооператива и сообщили, что райисполком выпихнул ее из списка жильцов, поскольку впихнул в товарищество некую важную персону.

Надо ли говорить, что при так называемом «совке» принципы устройства действительности были такие же, как и ныне, а можно еще сказать – и как при Козьме Пруткове. В соответствии с ними от нашего «нежильца»-дочери требовалось строго неофициально привнести еще некую сумму некоей персоне, чтобы возродить порушенные росчерком пера полномочия квартирного кооператора. Ну, или уж отстаивать их в склочных историях, наглядно воспроизведенных в рязановском «Гараже». Денег у нас больше не было, как и шансов одержать викторию в отечественной войне (в смысле: чьи отчества бойцов предполагаемой брани окажутся более победительными).

Однако в силу профессионального опыта я знал (поневоле) устройство партийно-советского бюрократического аппарата, чертовски могущественного, но не слишком хитро устроенного. Как автомат Калашникова. К примеру, я усвоил, что иметь дело или хотя бы начинать его нужно, как в «Крестном отце», с самым главным по иерархии. Кто самый главный в любом московском районе? Ясное дело, первый секретарь райкома партии. Для молодых читателей поясню: называть, какой партии, не имело смысла. На весь СССР, на все пятнадцать республик, на все образы мыслей и характеров, на все языки и верования, на все, что только можно было придумать, существовала одна партия. Которую тот же поэт, поражавший меня удивительно распахнутой душой и откровенностью переживаний, представил так: «рука миллионопалая, сжатая в один громящий кулак». Ну, что может быть авторитетней и убедительней кулака!

Короче, назавтра прямо с утра, не выходя из дома, я стал выяснять, кто самый главный этой миллионопалой в Брежневском районе Москвы. Оказалось, Владимир Иванович Кузнецов.

Часа два ушло на то, чтобы дозвониться до него. А дальше…

– Владимир Иванович, я журналист из журнала с таким же названием – «Журналист». Наше издание читают не только журналисты, но и…

– Я знаю. Сам читаю.

– Мне повезло. Знаете ли, я, просматривая московскую прессу, обратил внимание, что именно в вашем районе в последнее время происходит много свежего, нового. И я хотел бы взять у вас интервью.

– О чем?

– А мы с вами это и решим, когда встретимся.

И мы встретились на другой день. Естественно, я перебирал в голове много разных тем, которые могли бы быть интересными и «выгодными» для крупного столичного начальника. Однако, на мое счастье, у него самого были свои, и личные и служебные, интересы. В Брежневском районе было семь десятков академических и отраслевых институтов, 75 академиков и членов-корреспондентов Академии наук. Короче, район науки. И сам партийный босс – кандидат технических наук. Не прошло и десяти минут, как беседа закружилась вокруг внедрения, причем серьезного, компьютеров и информатики в школах района.

Обозначим время разговора – 1986 год. До первого майкрософтовского windows`а – еще ждать четыре года. Но уже два года, как есть apple, а также серийно выпускаемый наш, отечественный «АГАТ». Я тогда ничего этого не знал. Стал работать на компьютере лишь в 1995 году, в «Огоньке». А понятие об этом устройстве имел единственно из книги Норберта Винера «Кибернетика», которую купил в свердловском магазине на улице Малышева, будучи третьекурсником УрГУ.

Жизненная интрига тут вот в чем. Еще мальчишкой я обратил внимание на смешную карикатуру то ли в «Технике молодежи», то ли в «Знании – силе» на какого-то американского идиота, который придумал – надо же – науку(!) об управлении; нет такой науки, а, главное, быть не может и не должно! В детскую память что ни попади – может отозваться самым неожиданным образом. И вот, разглядывая новинки в книжном магазине по улице Малышева, в имени и фамилии автора одной из них я узнал того самого американского идиота! Ясное дело, книгу, выпущенную издательством «Советское радио», я приобрел и даже предпринял несколько попыток ее осилить. Бесславно. Но некоторые понятия и тезисы все же как-то уложились в моей беспорядочной голове. В том числе и занимательная идея персональной электронно-вычислительной машины. Я с ней спокойно существовал, наряду, скажем, с прекрасным замыслом когда-нибудь начать жить минимум до 150 лет; или устроить человеческое поселение на Луне.

И вдруг первый секретарь Брежневского райкома КПСС рассказывает мне как о будничном деле о школьных базовых компьютерных центрах. Конечно, компьютеров, дарованных от щедрот цивилизованных ученых, кот наплакал, их перемещают из одной школы в другую, но программу компьютерной грамотности школьники осваивают въявь, и уже пятнадцать выпускников сразу после школы без всякого доучивания пришли в НИИ вычислительных комплексов на работу операторами-программистами! И уже работает для населения клуб информатики, где занимаются вместе дети и родители.

Как же ты отстал, журналист Щербаков, в своем профессиональном издании от передовой линии прогресса!

– Давайте сделаем публикацию под рубрикой «Школа и перестройка», – предложил я Кузнецову, – а главным в ней будет ваш рассказ.

На том и порешили. Мне осталось задать с полдюжины уточняющих вопросов и откланяться, пообещав принести текст через два дня.

Это были дни любопытной, живой работы. Я не раз говорил будущим журналистам, что, получив задание редакции, нужно постараться лично им увлечься. Без этого работа будет тяжкой, а главное, неинтересной читателю. В случае, о котором я рассказываю, моя заинтересованность была непритворной.

Но, конечно, я ни на минуту не забывал о причине, которая побудила меня к знакомству с партийным начальником. Сообщив ему по телефону, что интервью готово, я поделился с ним своим глубоким огорчением из-за нехорошего решения брежневского райисполкома.

– Приходите, – сказал главный по району, – попробуем разобраться. Если не ошибаюсь, как раз сегодня исполком утверждает решение по дому на Пилюгина.

Я пришел, и он попросил своего сотрудника принести из райисполкома (тот находился в другом конце бывшего школьного здания, в котором помещалось высшее районное начальство) квартирное дело Климовой. А сам погрузился в чтение.

– А что, по-моему неплохо, – сказал он, дочитав последнюю страничку текста.

Затем развязал папочку с надписью «Климова», которая уже лежала на его столе, и стал внимательно читать все справки, копии и прочее, собранное в ней.

Не знаю, как сейчас оформляют членство в жилкооперативах (и есть ли они), а тогда, кроме внесения паевого взноса, советская власть требовала еще кучу «оправдательных» документов. Самой козырной, например, была справка о сумасшествии хотя бы одного из членов семьи. Без волнений в списки кооперативных жильцов проходили владельцы заключений о раке или активной форме туберкулеза. Что касается всего прочего, то тут всякие «МОЖНО» или «РАЗРЕШИТЬ» сопровождались перечнем всяческих условий и примечаний, по которым «можно» и «разрешить» запросто превращались в «низ-зя». Но зато и «НЕЛЬЗЯ» было снабжено таким всеобъемлющим списком изъятий, что любой Полыхаев (помните такого руководителя «Геркулеса» из «Золотого теленка»?) без малейших сомнений мог проштемпелевать любую бумагу любой своей резолюцией: «Не возражаю», «Согласен», «Провести в жизнь» – или «Что они там, с ума посходили?», «Не морочьте мне голову»… На крайний случай была еще и универсальная формулировка, которой очень охотно пользовался чиновный люд: «В порядке исключения».

Так что, как мне казалось, Владимиру Ивановичу не было особой необходимости вникать в обстоятельства существования нашей дочери. Но… мне понравилось, что он не пропустил ни одной бумажки, и, можно было предположить, сосредоточенно воспринимал содержавшиеся в них факты и цифры. Потом поднял одну из батареи лежавших перед ним телефонных трубок и безо всякого набора, без «здравствуйте» и без имени ответившего ему сходу спросил:

– По дому на Пилюгина, почему отказ по Климовой?

Выслушав недлинный ответ, сказал:

– Нужно еще раз вернуться к этому вопросу.

И положил трубку. Папочка с беленькими шнурочками была отправлена на свое законное место, а нам с Владимиром Ивановичем предстояло в течение шести часов вести беседу. В начале, помню, как раз говорили о Норберте Винере. Потом я, наконец, сообразил, что беседа наша – просто ожидание решения по «моему вопросу», и с этого момента в памяти смылось все содержание того диалога, остались лишь ощущения тревоги и предчувствий. Я, честно говоря, представлял, как это должно быть, совсем по-иному. Точнее, никак не представлял: все решится или не решится, и только. А тут передо мной – процесс… К Кузнецову заходили люди, обсуждали какие-то мелкие обстоятельства.

Вопрос о кооперативе, видимо, стоял в повестке дня последним. Мое волнение усиливалось оттого, что мне казалось (может быть, напрасно), что сам Кузнецов не был уверен в исходе, благоприятном для меня.

В начале двенадцатого ночи раздался звонок. Кузнецов поднял трубку и ответил звонившему:

– Ну, и хорошо. Все правильно.

И он облегченно вздохнул – я это точно заметил, – сказав мне:

– Все в порядке, спокойно езжайте домой.

Счастливо угаданная мною профессия показала себя на удивление «комплектной» с предназначенной мне жизнью. Разве я поначалу знал, что моей натуре свойственна поверхностность знания о многом и беспорядочный, ничем не регулируемый интерес, нередко острый, то к одному, то к другому?..

Один мой давний друг в наших спорах о пользительности или, наоборот, непотребности для России ВОСР (Великая октябрьская социалистическая революция) то и дело приводил, как ему казалось, убийственный аргумент: «Кем бы я сейчас был, если б не ВОСР» (намекая на свое пролетарски-крестьянское происхождение). Так вот, кем бы я был при любой социально-экономической формации при таком сочетании личных, грубо говоря, качеств? Скажем откровенно: какой-то человеческой погремушкой, и только.

Ан, нет! Профессия (обязательно с большой буквы) протянула надежную братскую руку, и оказалось, что они, черты эти, соединенные с навыками словесного ремесла, представляют реальную ценность для общества. Скажу больше, излишняя углубленность в каких-то познаниях может снижать скорость переключений умственного интереса, которую я, как редактор, высоко ценю в представителях моего сословия.

В детстве я мучительно краснел при всяком общении с незнакомым человеком, тем более – с несколькими людьми. Я и по сию пору в своих публичных выступлениях норовлю заранее заучить наизусть – хотя бы их начало. При таких склонностях много ли я мог собрать знакомцев к концу жизни? В десятки раз меньше, чем сейчас, если бы не моя работа. Она вначале заставила меня быть любопытным к людям, потом ввела эту внимательность в привычку, а позднее и в черту характера.

А еще я благодарен профессии за… чтение. В раннем возрасте я, видимо, перечитал (как «переел»). Может быть, поэтому в молодости, чтобы временами вспыхивало снова это былое увлечение, требовались мощные крючки. Например, ставшая выходить с конца пятидесятых серия «Зарубежный роман XX века» (я ее скупал). Или… фантастика. Помню нашу с Галей первую сшибку на почве литературы. Это было в самом начале нашего знакомства. Я сказал, что мне очень по душе сочинения фантастов. Вся офилологиченная от макушки до пят Галина состроила такую уксусно-лимонную физиономию, как будто я ей на день рождения подарил трехтомник славного критика Ермилова. «Фу!» – сказала она. Выяснилось, что у нее с детства осталось впечатление от этого жанра как от чего-то сильно технического, не имеющего отношения ни к живой жизни, ни к художественности.

Я принялся рассказывать ей занимательные истории Ефремова, Днепрова, Парнова, Варшавского, Бредбери, Хайнлайна… Стругацкие для меня начались позднее, только с «Понедельника…» (вернее, с «Суеты вокруг дивана», первой его части, которая была опубликована отдельно, прежде полной сказки). Причем, упирал я не на сюжеты с космическими приключениями, а с парадоксами времени, неумолимыми закономерностями детерминизма и прочими забавностями. И как оказалось, очень вовремя это сделал. Учительница номер один в жизни Галины Ариадна Громова, заядлая поклонница Валерия Брюсова, автор сурового романа «Линия фронта на востоке», переехав в Москву, увлеклась именно фантастикой, стала не только автором многих сочинений в этом направлении, но и переводчиком и другом классика Станислава Лема, а также руководителем московской секции писателей-фантастов.

Хороша была бы ее любимица, представ пред ней с гримасой отвращения к этому «низкому жанру». Но… к тому времени Галина успела стать его верной почитательницей, накопив дома изрядную соответствующую библиотечку.

А я… Я отошел от этого пристрастия. Любимая, интеллектуальная, часто остроумная фантастика стала все больше смещаться в сторону скучного для меня фэнтези. «Окорока из папье-маше», как любила называть такого рода сочинения Галина. Но, как говорится, сейчас не об этом. Я ведь начал петь хвалу своей профессии. В том числе и за то, что она побуждает, да нет – заставляет все время утыкать нос в книги. Редко когда автор газеты или журнала обходится без ссылок на какие-нибудь авторитеты. Всякий честный сотрудник редакции их обязательно проверяет, уточняет. При такой работе почти всегда узнаешь что-то новое для себя. А у меня стало обычаем: если в ее процессе приходится залезать в неизвестную мне книгу, то я ее хотя бы обязательно пролистаю, а коль скоро увлечет, то и прочитаю. Как оказалось, это рутинное редакционное правило помогает держаться «на уровне». Ясное дело, не на экспертном, а скажем так – среднеобразовательном. Но это лучше, чем ничего.

Отдельное спасибо журналистике за коллег, с которыми сводила судьба. Да, среди людей этого звания, как и среди представителей любой другой сферы, есть индивиды, как говорится, нерукопожатные. Их приходится обходить. Но о подавляющем числе газетчиков, с которыми в основном я сталкивался, с легким, веселым сердцем говорю: это по-настоящему хорошие люди. Профессия слишком часто ставит их в ситуацию сложного выбора, о котором к тому же еще приходится открыто заявлять. Это бывает трудно. При этом можно ошибиться. Важно понять – ошибка вышла вследствие объективных причин или же внутренней слабости или, еще хуже, корыстности журналиста? В случаях, какие мне были известны, практически никогда не случалось, чтобы причиной человеческой драмы стал моральный изъян написавшего о ней.