Полная версия

Корел. Сказ о том, как донские казаки в Москву ходили

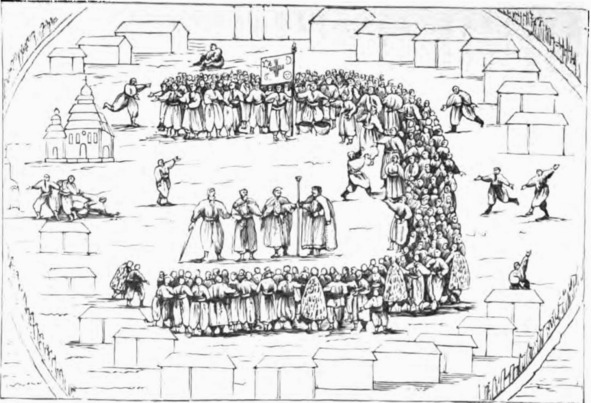

Войсковой Казачий Круг. Старинная гравюра 17 века. Неизвестный художник.

Такое положение на Дону понимали бояре и дьяки в Москве, а потому грамоты всегда адресовались Войску: «Донским атаманам и Казакам, и всему Великому Войску».

На Круг никогда не допускались женщины. Молодой парень мог получить звание «служилого» только с 19 лет, до этого рождённые на Дону назывались «малолетками», а пацаны до 18 лет «выростками». Во время проведения Круга была запрещена продажа водки и строго следили за этим «к обещанию придет пьян и такому человеку, и продавцу вина учинено будет жестокое наказание».

Войсковой Атаман. Гравюра 17 века. Неизвестный художник.

Ещё одна цитата из Краснова: «Участники Круга становились на площади «кругом», оставляя в середине место для атамана. Когда Круг был «сбит», то есть собран, из станичной избы выходил атаман с насекою в руке, за ним шли избранные Кругом старшины и несли за ним Войсковые знамена.

Как только атаман покажется на площади, есаулы кричали «есаульскими» голосами:

– Помолчите-те ста, атаманы молодцы.

Круг стихал. Атаман входил на середину и становился под знаменем. Он снимал шапку и сейчас же все казаки обнажали головы, показывая этим уважение к месту и к случаю.

Обычным обращением атамана к кругу было:

– Атаманы молодцы и все великое Войско!

Дальше коротко ставился вопрос, подлежащий решению Круга и предложение атамана, как он решил это дело, и спрашивал атаман:

– Любо-ль? Не любо?

Обычно Круг отвечал коротко:

– Любо!

– Не любо! Или: – если это касалось приговора о каком-нибудь преступнике:

– В куль да в воду!

Если о каком-нибудь новом деле, то отвечали:

– Бог в помочь!

– С Богом!

Если не было единогласного ответа, но слышалась разноголосица, есаулы спрашивали, обращаясь в разные стороны:

– Все ли так соизволяют?

Каждый из участников Круга мог говорить на Кругу и высказывать свое мнение. Для этого он должен был выйти в середину майдана и стать против атамана».

Круг избирал все управление войском: Войскового Атамана, Войсковых Есаулов, Войскового Дьяка (писаря), Войскового Толмача и Подтолмача для сношений с турками, татарами и калмыками. Круг выбирал атаманов, есаулов Зимовых и Лёгких станиц, выборных Посыльщиков. Войсковых старшин и казаков, посылавшихся по донским городкам для разбора на месте различных дел местного значения. Выбирались так же Походные Атаманы и Полковники при отправлении всего ли войска или только части его в поход. Если в поход уходил и сам Войсковой Атаман, то на время его отсутствия из Войска Круг выбирал ему заместителя Наказного Атамана. Избирался Войсковой Атаман на один год. С выбором атамана никогда не было недоразумений. После Нового года новый атаман был уже намечен. Казаки знали друг друга хорошо и на сходках примечали, кто отличился храбростью в походах или умелым ведением войсковых дел, их и избирали, почти всегда единогласно.

Казаки. Гравюра 18 века. Неизвестный художник.

Так и Андрей Корела к своему избранию на пост Войскового Атамана в сентябре (праздник Новый год встречали 1 сентября и только при Петре стали праздновать 1 января) 1600года (ему уже почти 50 лет) прошёл все стадии в иерархии Великого Войска.

Он был «подталмачём» потому что с молодости мог говорить по-шведски и понимал польский язык, немного читал на латыни. Одно время избирался «посыльщиком». Андрей Корела избирался и Атаманом Зимовой станицы, исполнял дипломатические и представительские функций (глава казачьего посольства), помним, что два раза был на Земских соборах в Москве, первый раз при Фёдоре Ивановиче в 1584 году. Вероятно, что Корела на посту Войскового Атамана был выбираем три раза это 1600,1601,1602 года, так как больше не сохранилось никаких сведений про других выборных атаманов. Только в 1603 году избран Войсковой атаман Смага Чертенский (Иван Степанович, «смага» значит чёрный, как копоть), который по какой-то причине вначале сильно кодировался и назывался «донским Низовым атаманом Ивашкой Степановым», когда приходил в1605 году в Тулу, он имел звание походного атамана.

Из этого можем предположить, что Андрей Корела и Михаил Межаков уехали в Краков не позже августа-сентября 1603 года. Но это будет позже, а наступают труднейшие времена в жизни Донских казаков и всех жителей России.

Крымский хан Казы Гирей жаловался, через своего посла Ахмета Челибея Московскому Царю Борису Годунову: «Вы на правде не стоите: донские казаки дважды уже на нашу землю приходили и улусы наши пограбили». Далее хан сетовал на возведении на южных русских рубежах новых крепостей и засечных линий. На это хитрый Борис отвечал:

«Города поставлены на Поле для воров черкас, потому что многие воры черкасы и донские казаки послов и гонцов громили, а как те города поставлены, то теперь послам, посланникам и гонцам дорога чиста, государя вашего улусам от тех городов убытка нет, а только прибыль, что уже тут воры-черкасы больше не живут». Сам же уже платил жалование Донским казакам и снабжал порохом и селитрою.

Атаман Корела со своими донскими казаками в коалиции с запорожскими казаками, в смелом набеге погромили Карасанский улус. Казы Гирей, узнав об этом, потребовал от прибывшего посла Борятинского, чтобы тот или сам поехал и унял донцов, и забрал у них захваченных в плен татар, или послал кого-либо с этим на Дон. Но Борятинский прекрасно понимал, что не сможет унять Войско Донское от набегов, иногда под «прекрытием» ослушавшееся указы царя. Борятинский, будучи человеком мужественным, на все выговоры и упрёки хана и его окружения, дерзко отвечал: «… у вас есть сабля, а моё дело сноситься с ханом, а не с ворами – казаками».

Эти года 1598—1600 были самым расцветом царствования Бориса и всего Дона, в частности. Но как говорит народная пословица о жизни в виде тельняшки «полоска белая, полоска чёрная». Вот так в Руси среди естественного обилия и богатства земли плодоносной, населённой хлебопашцами трудолюбивыми, средидолговременногомира и в царствование деятельное, пала на Русский народ казнь страшная.

Из Н. М. Карамзина: «весною в 1601 году небо омрачилось густою тьмою и дожди лили в течение 10 недель непрестанно так, что жители сельские пришли в ужас: не могли ничем заниматься, ни косить, ни жать; а 15 августа жестокий мороз повредил как зелёному хлебу, так и всем плодам незрелым. Ещё в житницах ив гумнах находилось не мало старого хлеба; но земледельцы, к несчастию, засеяли поля новым, гнилым, тощим и не видали всходов, ни осенью, ни весною; всё истлело и смешалось с землёю».

Вот настоящая грамота из Российского государственного архива древних актов. Ф. 1192. Иосифо-Волоколамский монастырь. Оп. 2. №12. Л. 135.

Фрагмент из документов РГАДА.

«Того ж 7110-го году божиим изволением был во всей Русской земле глад великой: ржи четверть купили в три рубли, а еравого хлеба не было никакова, ни овощу, ни меду; мертвы ж по улицам и по дорогам собаки не проедали».

В записи описан постигший Россию в начале XVII в. страшный голод, длившийся три года. Причиной голода стали теплая зима 1600/1601 г., проливные дожди летом 1601 г. и наступившие вслед за этим ранние (летние) жестокие морозы. Голод оказал огромное влияние на обострение социальных противоречий внутри страны.

Осенью 1601 г. начали резко подниматься цены на сельскохозяйственные продукты. Тогда же последовал указ Бориса Годунова об установлении государственных цен на хлебную продукцию и пресечении спекуляции хлебом. Однако правительству не удалось достичь поставленных целей. Цены не снижались, бедняки отнимали хлеб у продавцов и часто убивали их. Положение ухудшилось летом 1602 г., когда ни озимые, ни яровые посевы не дали всходов. Небывалых размеров достигла смертность (около трети всего населения). В Москве от голода погибли более 120 тысяч человек, что объяснялось притоком сюда огромных толп из окрестных городов, сел и деревень. Современники между тем отмечали наличие больших запасов хлеба у знати и зажиточных людей, в царских и монастырских житницах. Процветали спекуляция и ростовщичество. Государственные меры по прекращению голода почти не дали результатов, что привело к массовым восстаниям бедняков и голодных крестьян, и холопов.

Приведу лучше цитату очевидца из книги «Краткое известие о начале и происхождении современных войн и смут в Московии, случившихся до 1610 года за короткое время правления нескольких государей» Исаака Массы (голландский торговец, находился в Московском государстве в 1601—1609 гг.). Это надо просто читать и думать.

«В то время, по воле божией, во всей московской земле наступила такая дороговизна и голод, что подобного еще не приходилось описывать ни одному историку. Даже голодные времена, описанные Альбертом, аббатом Штаденским и многими другими, нельзя сравнить с этим, так велик был голод и нужда во всей Московии. Так что даже матери ели своих детей; все крестьяне и поселяне, у которых были коровы, лошади, овцы и куры, съели их, невзирая на пост, собирали в лесах различные коренья, грибы и многие другие и ели их с большой жадностью; ели также мякину, кошек и собак; и от такой пищи животы у них становились толстые, как у коров, и постигала их жалкая смерть; зимою случались с ними странные обмороки, и они в беспамятстве падали на землю. И на всех дорогах лежали люди, помершие от голода, и тела их пожирали волки и лисицы, также собаки и другие животные.

В самой Москве было не лучше; провозить хлеб на рынок надо было тайком, чтобы его не отняли силой; и были наряжены люди с телегами и санями, которые каждодневно собирали множество мертвых и свозили их в ямы, вырытые за городом в поле, и сваливали их туда, как мусор, подобно тому как здесь в деревнях опрокидывают в навозные ямы телеги с соломой и навозом, и когда эти ямы наполнялись, их покрывали землей и рыли новые; и те, что подбирали мертвых на улицах и дорогах, брали, что достоверно, много и таких, у коих душа еще не разлучилась с телом, хотя они и лежали бездыханными; их хватали за руки или за ноги, втаскивали на телегу, где они, брошенные друг на друга, лежали, как мотовила в корзине, так что поистине иные, взятые в беспамятстве и брошенные среди мертвых, скоро погибали; и никто не смел подать кому-нибудь на улице милостыню, ибо собиравшаяся толпа могла задавить того до смерти.

Исаак Масса. Художник Франс Халс 1635 год.

И я сам охотно бы дал поесть молодому человеку, который сидел против нашего дома и с большой жадностью ел сено в течение четырех дней, от чего надорвался и умер, но я, опасаясь, что заметят и нападут на меня, не посмел. Утром за городом можно было видеть мертвых, одного возле кучи навоза, другого наполовину съеденного и так далее, отчего волосы становились дыбом у того, кто это видел.

Иные московиты, имея запасы года на три или на четыре, желали продления голода, чтобы выручить больше денег, не помышляя о том, что их тоже может постичь голод. Даже сам патриарх, глава духовенства, на которого смотрели в Москве как на вместилище святости, имея большой запас хлеба, объявил, что не хочет продавать зерно, за которое должны будут дать еще больше денег; и у этого человека не было ни жены, ни детей, ни родственников, никого, кому он бы мог оставить свое состояние, и так он был скуп, хотя дрожал от старости и одной ногой стоял в могиле. Столь удивительно было наказание божие; это наказание было столь велико и удивительно, что ни один человек, как бы ни был он хитроумен, не мог бы описать его. Ибо запасов хлеба в стране было больше, чем могли бы его съесть все жители в четыре года, и они были прожорливее, чем в сытые времена, и ели, если у них было, много более, чем обыкновенно; постоянно страшась недостачи, они беспрестанно ели и никогда не могли насытиться; у знатных господ, а также во всех монастырях и у многих богатых людей амбары были полны хлеба, часть его уже погнила от долголетнего лежания, и они не хотели продавать его; и по воле божией царь был так ослеплен, невзирая на то что он мог приказать все, что хотел, он не повелел самым строжайшим образом, чтобы каждый продавал свой хлеб. Хотя он сам каждый день раздавал милостыню из своей казны, но это не помогало.

Многие богатые крестьяне, у которых были большие запасы хлеба, зарыли его в ямы и не осмеливались его продавать; другие же, продававшие и получавшие большие деньги, из страха что их или задушат, или обкрадут, повесились от такой заботы в своих собственных домах.

Царь Борис от доброго усердия повелевал раздавать милостыню во многих местах города Москвы, но это не помогало, а стало еще хуже, чем до того, когда ничего не раздавали: ибо для того, чтобы получить малую толику денег, все крестьяне и поселяне вместе с женами и детьми устремились в Москву из всех мест на сто пятьдесят миль вокруг, усугубляя нужду в городе и погибая, как погибают мухи в холодные дни.

Смертиь в дороге. Художник С. В. Иванов

Оставляя свою землю невозделанною, они не помышляли о том, что она не может принести никакого плода; сверх того, приказные, назначенные для раздачи милостыни, были воры, каковыми все они по большей части бывают в этой стране; и сверх того, они посылали своих племянников, племянниц и других родственников в те дома, где раздавали милостыню, в разодранных платьях, словно они были нищи и наги, и раздавали им деньги, а также своим потаскухам, плутам и лизоблюдам, которые также приходили, как нищие, ничего не имеющие, а всех истинно бедствующих, страждущих и нищих давили в толпе или прогоняли дубинами и палками от дверей; и все эти бедные, калеки, слепые, которые не могли ни ходить, ни слышать, ни видеть, умирали, как скот, на улицах; если же кому-нибудь удавалось получить милостыню, то ее крали негодяи стражники, которые были приставлены смотреть за этим. И я сам видел богатых дьяков, приходивших за милостынею в нищенской одежде.

Всякий может себе представить, как шли дела. Хлеб, который в этой стране пекли, не обращая внимания на вес, было приказано выпекать определенного веса по определенной цене; тогда пекари для увеличения тяжести пекли его так, что в нем было наполовину воды, от чего стало хуже прежнего, и хотя некоторых наказали смертью, это не помогало. Голод, бедствия и ожесточение людей были слишком велики.

Также рассказывали о необыкновенных кражах, совершавшихся с диковинною ловкостью на рынках, о том, что на рынках и в толпе уводили лошадей, даже у тех, которые вели их за узду, и много подобных историй. На дорогах было множество разбойников и убийц, а где их не было, там голодные волки разрывали на части людей; также повсюду тяжелые болезни и моровое поветрие. Одним словом, бедствия были несказанно велики, и божия кара была так удивительна, что ее никто надлежащим образом не мог постичь. Однако люди становились чем дальше, тем хуже, вдавались в разбой и грабежи все более, ожесточились и впали в такое коснение, какого еще никогда не было на свете; и такая дороговизна хлеба продолжалась четыре года, почти до 1605 г».

Голод в Москве. Старинная гравюра 18 века..Неизвестный художник.

Мартин Бер лютеранин вспоминает: «люди валялись на улицах, летом щипали траву и ели, зимою ели сено, ели так же навоз, голодные люди ели детей, хозяева убивали гостей, мясо человеческое мелко рубленное продавалось на рынках за говяжье, в пирогах».

Яков Маржерет, француз, телохранитель Годунова пишет в воспоминаниях: «я сам видел ужасное дело,4 женщины, мои соседки, быв оставлены мужьями, решились на следующий поступок: одна пошла на рынок и сторговала воз дров, зазвала крестьянина на свой двор, обещая дать ему деньги: но лишь только он сложил дрова и явился в избу для получения платы, женщины удавили его и спрятали тело в погреб, что бы не повредилось; сперва хотели съесть лошадь убитого, а потом приняться за труп. Когда же преступление обнаружилось, они признались, что умерщвлённый крестьянин был уже третьей жертвой».

Борис велел отворить Царские неприкосновенные запасы в Москве и других городах, убедил Духовенство и Вельмож продавать свои хлебные запасы по малой цене. Царь так же распечатал государственную казну, в специальных загородках лежали кучи серебряных монет для бедных. Днём выдавали народу две морковки, деньгу или копейку. Прознав такое народ со всех окрестностей пошёл в столицу, земледельцы шли с жёнами и детьми, умножая число нищих. Казна раздавала в день несколько тысяч рублей, но голод усиливался и достиг крайности. Везде шатались полумёртвые, падали, умирали на площадях.

На верхней гравюре видим, что не царь, не бояре, не стрельцы не могли уменьшить этот хаос. Царь за счёт казны хоронил умерших людей. Приставы ездили по городу собирали умерших, обмывали, заворачивали в белый материал, обували в красные башмаки и вывозили за город в три скудельницы. Пишут, что в одной Москве умерло до полумиллиона человек. Царь скупал в дальних местах страны хлеб за счёт казны и раздавал в бедственных регионах. Обозы шли по стране под охраной стрельцов. опасаясь нападения голодных. И только в 1603 году снова явилось обилие.

За период голода очень сократилось численность населения. Оскудела казна, но перед послами иноземными Годунову приходилось устраивать театр, показывать, что в стране всё хорошо и полно достатка.

Борис начал строить каменный Кремль и множество церквей. Воздвиг колокольню Ивана Великого, построил две каменные палаты Грановитую и Золотую.

Царь Борис Федорович Годунов. Художник Б. А. Зеленский. из труда А.В.Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск».

Летописцы так говорят о Борисе: «Изливая на бедных щедроты он в золотой чаше подавал им кровь невинных, да пиют во здравие; питал их милостынею богопротивною. расхитив имение Вельмож честных, и древние сокровища Царские осквернив добычею грабежа».

На дорогах страны образовались шайки людей, которые начали грабить более богатых людей. Не боялись сыскных дружин воинских. смело бросались с ними в бой имея атамана Хлопка. Основу таких сообществ составляли холопы, сбежавшие из усадеб по причине страшного голода и ярма. Хлопок Косолап сумел сформировать крупную дружину, что она стала основой вооруженного восстания крестьян. Основные силы повстанцев направлялись к Москве, но были разбиты 9 сентября 1603 года царским войском под начальством воеводы И. Ф. Басманова, который в этом бою был убит. Сам Хлопко был тяжело ранен, взят в плен и впоследствии повешен. Часть повстанцев бежала на Сечу, часть на Дон.

Атаман Косолап. Художник В. Поляков.

В это же время главным воеводой в крепости Царёв-Борисов был назначен окольничий князь Андрей Хворостинин, а вторым воеводой князь Гагарин. Снабжение этого укреплённого района велось регулярно, он опекался московскими властями. Сюда регулярно приходили пополнения ратных людей и боеприпасы. Андрей Корела имел хорошие взаимоотношения с Андрей Ивановичем Хворостининым по прозвищу Старко.

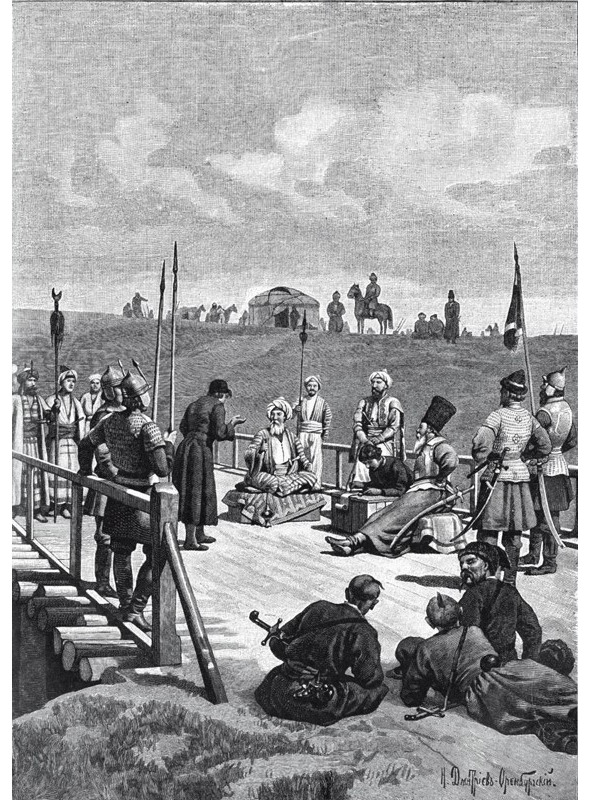

Вот на этой картине Николая Дмитриева-Оренбургского хорошо виден момент, когда Старко разговаривает с ханским послом. Видно, как одеты московские воины и казаки, как работает писарь и толмач.

Князь Хворостин разговаривает с турецким послом. Художник К. Дмитриев-Оренбургский.

С князем Хворостининым у Андрея Корелы было много общего, они ещё в молодости воевали против поляков и шведов, было что вспомнить. Князья Хворостинины вели свою родословную ещё от Рюрика и который умер в городке Корелы, а так как два Андрея были тёзки и одногодки им было много о чём поговорить. На фоне этих дружелюбных отношений конечно хитрый Корела покупал у воеводы оружие и порох, пока «доброжелатели» не настучали в Москву. У Корелы были связи с Рязанским краем с Боярином Захаром Ляпуновым, он посылал на Дон «заповедные товары» т.е. оружие и вино.

Уже позже, когда Корела ушёл в Краков в феврале 1604 года по распоряжению Годунова в Царёве-Борисове происходило разбирательство, кто из воевод снабжает донских казаков товарами и оружием в обход государственной казны. Андрея Ивановича отозвали в столицу, где он от гонений и переживаний позже умер. Такому же расследованию подвергся и Ляпунов.

В Царёве-Борисове стояло около 500 дворовых столичных стрельцов, которые приняли участие в аресте «стукача» воеводы из-за которого убрали Старко. Эта крепость была в числе первых городов, отложившихся от Годунова в 1604 году, за ней отложились следующие окрестные крепости: Белгород, Оскол, Воронеж, Валуйки. Это Михаил Межаков на обратном пути из Кракова рассказывал им про выжившего царевича Дмитрия Ивановича, стрельцы первыми поддержали Корелу и Донских казаков и пошли на Путивль, вместе с атаманом Посником Лунёвым, где влились в армию Корелы и присягнули на верность Лжедмитрию.

Но вернёмся назад в Москву, в 1600 год ожидали великое посольство из Польши, чтобы на несколько лет заключить мир и начать жить в дружбе с новым царем Борисом, а также принести ему поздравления и подарки.

6 октября Великое посольство прибыло в Москву с большим великолепием и было встречено всеми дворянами, одетыми в самые драгоценные платья, а кони их были увешаны золотыми цепями. И посольство разместили в приготовленном для него дворе, отлично снабженном всем необходимым, и оно состояло из 903 человек, имевших 2000 отличных лошадей, как нельзя лучше убранных, и множество повозок.

16 ноября посол получил первую аудиенцию и передал царю подарки: четыре венгерских или турецких лошади, которых, невзирая на то, что ноги их были спутаны, было нелегко привести, и они были весьма богато убраны; кроме того, небольшая, весьма искусно сделанная карета на четырех серебряных колонках, много чаш, кубков и других вещей. Передав царю свою грамоту и подарки, посол сказал речь, но в тот день ничего не решили, приняли грамоту, подарки возвратили с благодарностью, затем посол остался у царя обедать.

Посла, верховного советника польской короны, звали Львом Сапегою, и он был у царя раз двадцать, и они расставались то друзьями, то врагами, и ежели расставались друзьями, то послу оказывали большой почет: довольствовали его со всей свитой и лошадьми; а когда расставались врагами, то строго следили за послом; Наконец был заключен мир или перемирие на 22 года между царем и королем польским; и это случилось 22 февраля в 1601 г. И в тот день все посольство с утра до поздней ночи пировало у царя на пиру, таком пышном, как только можно себе представить, даже невероятно, не стоит рассказывать.

Шляхта. Художник Ян Мотейко.

Царь Борис, терзаемый совестью за то, что совершил так много жестокостей и незаконным путем достиг престола, жил в непрестанном страхе и заботах, как бы где-нибудь не объявился соперник, а посему он никому не доверял и редко появлялся на людях, только по большим праздникам, но с ним случилось то, чего он страшился.