полная версия

полная версияПсихология конфликта в континууме науки и искусства

В контексте деятельностного подхода роль можно рассматривать и как процесс, конечно, если строго не разделять понятия роли и ролевого действия. К процессуальной структуре роли обращался еще К. С. Станиславский, сравнивая роль с цветком: зерно роли, стебель – действия; листья – смыслы, позиции, волевые стремления, заданные задачей; бутон – воплощение, цветок – впечатление; созревшие зерна – мысли и эмоции, порожденные актером и зрителями. Этот подход к структурированию роли перспективен тем, что он впервые включает в роль не только процесс создания роли и ролевое действие, но и результаты ролевого взаимодействия, в которое вовлекаются и зрители со своими реакциями. Роль является атрибутом творческой деятельности не одного человека, ее исполнителя, а многих людей. Так, к примеру, в нее включаются представления о роли того, кто ее исполняет, которые формируются на основе прошлого многомерного опыта исполнителя, представления тех, с кем человек взаимодействует в ролевом пространстве, и представления тех, кто наблюдает, воспринимает. То есть психологическое пространство роли распространяется не только векторно, но и между всеми создателями, включает психические реальности всех ее содеятелей, объединяет их настоящее, прошлое и будущее.

В структуру роли, в качестве фундамента, как ученые, так и деятели искусства зачастую включают творческие хотения авторов, их мотивы (как осознанные, так и неосознанные), пробуждающие стремление действовать именно в данной роли, действовать не просто как личность, а как личность в роли, выполняя действия, относящиеся к определенной ипостаси. Термин «ипостась» трактуется по-разному. Как лик, как способ существования сущности, как отдельный образ единой сущности, как предназначение. Гипотетически можно рассматривать структуру роли и в этом ключе, особенно, если обратить внимание на то, что способ существования – в большей степени связан с деятельностной сферой личности, образ единой сущности – с Я-концепцией, образом Я, а предназначение – с когнитивной сферой личности.

Напомню, что слово «драма» происходит от греческого δραω, т. е. действую. К. С. Станиславский предлагает актерам формулировать структуру роли в терминах действия: надо сделать, надо доказать, надо проверить, надо убедить… Опять видится довольно много перспектив в плане психокоррекционного и консультационного метода.

Как структурную единицу роли в деятельностном подходе можно рассматривать и динамику, так как она осуществляется от одного состояния (ситуации, позиции) до другого (скорее всего, желаемого и предвкушаемого) и, собственно, определяет содержание и результат роли. При этом как существующее состояние является частично гипотетическим, так и желаемое. То есть и в состояниях также присутствует динамический компонент. Давайте попробуем с этих позиций рассмотреть роль руководителя. В нее включаются представления, позиции, эмоции исполнителя в настоящем, представления о том, что должно получиться в результате ролевого перевоплощения и само ролевое воплощение, которое трансформирует и то, что было, и то, что хочет получить руководитель в результате, и то, что он делает, как переживает в процессе. И все эти элементы отличаются одним – динамичностью. Несколько иначе рассматривает динамику роли А. Демидова. Она считает, что роль развивается следующим образом: идея – развитие – штамп [26]. Поразмыслив над этим, взяв за аксиому то, что для живого творческого состояния в роли штамп – это неприемлемо по определению, надо отметить, что роль должна развиваться постоянно, расцвечиваясь новыми красками, сторонами, не доходя до штампов. Следовательно, для практической работы с ролевыми деструкциями важно, чтобы исполнитель роли как можно реже как опирался, так и нарабатывал штампы как свои (даже если ранее они были результативными), так и чужие. Более значимо выработать лабильность и свободу ролевого воплощения, если так можно выразиться, ролевой динамики. Структура роли вполне может быть соотнесена и рассматриваться как структура художественного произведения, так как одно из определений роли – создаваемый актером, режиссером, исполнителем художественный образ. Подходов к структурированию художественного произведения множество, от дуалистического (содержание и форма) до поликомпонентного, предполагающего равенство всех компонентов произведения, а также наличие внутренних подструктур каждого компонента. Обращаясь к миру художественного, невольно хочется воспользоваться терминологией художественного способа познания мира. Поэтому, рассматривая структуру роли как структуру художественного произведения, возьмем за основу понятие «композиция» – лат. «составление, связывание, соединение». Для музыканта композиция – создание произведения, для художника или архитектора – способ соединения разрозненных частей будущего художественного произведения в художественное целое, для писателя – способ построения литературного произведения, для драматурга – определенная последовательность сцен, эпизодов, реплик или монологов внутри одной роли, столкновений и отношений между ролями. С понятием композиции связывают такие термины, как стиль, форма, ритмика, динамика, сюжет. К композиции сюжета относятся такие элементы, как завязка, развитие, кульминация и развязка, при чем в основе композиции находится конфликт. Отмечается, что зачастую художественное произведение обладает довольно сложной композицией, содержит несколько параллельных или пересекающихся конфликтов, например. Представляется, что и структуру роли композиционно составляют несколько взаимосвязанных и конфликтующих субролей, каждая из которых имеет свою структуру – композицию. Возникает вопрос о том, что является ядром этого сложного взаимодействия субролей или центром, определяющим гештальт роли. Обратимся к мнению актеров. Денис Никифоров так говорит о поиске основы, исполняемой им роли контрразведчика: «Еще в начале работы мы обсудили с Аней (Анна Гресь, режиссер фильма. – Прим. авт.) все детали. Пришли к выводу, что главное внимание будет сосредоточено на том, что я лично называю "чу". Наш фильм о ребятах из контрразведки, которые читают книгу жизни между строк. Например, мне нужно было сыграть – "Рощин почувствовал далекую вибрацию…". Очень сложно передать всю гамму чувств, которая соответствовала бы этому состоянию, а моя роль полностью на этом построена. После пяти месяцев работы шпионские навыки майора меня так накрыли, что я в жизни начинаю действовать, как он». И далее: «Больше ничего ТАКОГО в эту роль я не привнес. Остальное – моя внешность, мои эмоции, жесты. Правда, иногда пробовал расслабиться и пошалить…» [42]. В этих словах явно выделяются все три обозначенных ранее пласта роли, а также выделяется тот элемент, который стал для исполнителя определяющим, «ролеобразующим». Роль может иметь в своей основе идею, а может – трюк. Может быть направлена к чему-то и выполняться ради чего-то, следовательно, имеет в основе мотив и цель.

Довольно широкое значение термина «композиция» – сочинение, построение и произведение – позволяет констатировать, что, с одной стороны, роль сочиняется, придумывается, с другой – выстраивается, исполняется и с третьей – воспринимается и рефлексируется. Таким образом, в структуре роли вполне можно выделить три пласта. Условно назовем их – предикторакционный, действенный, рефлексивный. Первый пласт содержит результаты активности авторов роли, проявленной в направлении представления о цели роли, ее содержании, поисков себя в роли и роли в себе. Второй пласт – формы и способы действий в роли, направленные интеракции, коммуникации. Третий – результаты восприятия экспектаций, реакций коммуникантов на свои действия в роли и результаты рефлексии и саморефлексии. Отсюда следует, что психокоррекционная и психотерапевтическая работа с ролевыми деструкциями, в том числе и ролевыми конфликтами, должна содержать приемы когнитивного, поведенческого, психоаналитического и экзистенциального направлений.

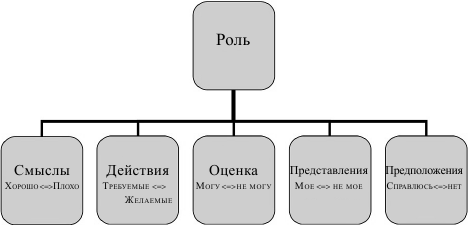

Теперь вернемся к пространству ролевого конфликта и обратим внимание на его структуру, отметив <=> области, в которых возникает напряжение, чаще обусловленное необходимостью выбора.

Рис. 5. Пространства ролевого конфликта

Кстати, возможно, что именно по тому, как делается выбор, по тому, какие выборы в целом чаще совершает человек, и можно определять суть его внутриличностного конфликта? Но, об этом несколько позже. Опять опережая в целях обоснования идеи о художественной сущности конфликта, обращаю ваше внимание на то, что все пространства «<=>», т. е. противоречия ролевого конфликта являются также и сущностью художественного образа, основным свойством которого является противоречивость, инициирующая на уровне эмоций – переживания, на уровне когниций и, в дальнейшем, действий – выбор. Выбор связан с самоопределением в конкретной области – действий, принципов, суждений. Проблема выбора определяется как самая сложная в психологическом консультировании и не только. Вспомните… «Быть или не быть? Вот в чем вопрос…» Казалось бы «выбор» – не психологическая категория, точнее, не полностью психологическая. Этическая, например… Философская, например… Конечно, есть уверенность в том, что в ней есть психологические аспекты. С чем они больше связаны? С восприятием? С необходимостью принятия решения, а значит, направленностью размышления? С потребностью или мотивом? Какова структура выбора? Простая – «субъект – вариант – объект» или более сложная «субъект – несколько вариантов – несколько объектов»? В рамках теории поля – куда более всего «притянет», т. е. сила притяжения определяет выбор? Мы же скорее видим то, что хотим или предполагаем увидеть, чем то, что на самом деле существует. Но тогда опять все «завязано» на восприятии и факторах, которые его обусловливают. В рамках когнитивной теории: выбор определяет референтное когнитивное пространство, т. е. убеждение, принцип? А что, если человек располагается в пространстве выбора, не ориентируясь ни на убеждения, ни на рефлексию, ни на высшие общечеловеческие принципы? Если он выбирает «по наитию»? Или просто «потому что!» Вероятно именно поэтому психология выбора пока не получила должного внимания, несмотря на явную и научную, и практическую необходимость. Слишком много гипотез, каждая из которых имеет право на то, что бы быть подтвержденной. И слишком мало валидных методов, которые могут убедить в достоверности полученных результатов. А раз недостаточно одних – надо обратиться к другим. Например, художественным работам на эту тему.

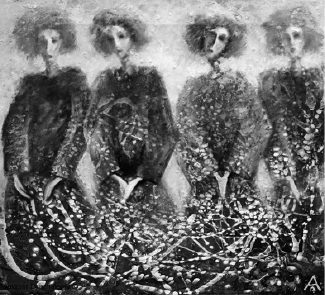

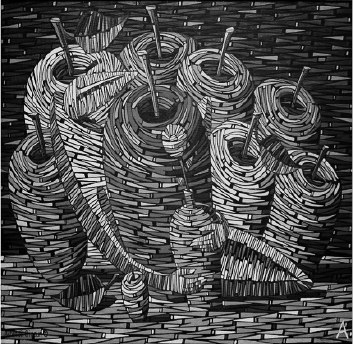

Ил. 1. В. А. Драчинский. Выбор

Разные, но во многом похожие варианты… Вероятно, ощущение одной и той же проблемы. Вероятно, разное эмоциональное отношение к одной и той же проблеме…

Ил. 2. Е. Купалянц. Легкий выбор

Почему «легкий»? Потому что один и «свой», «родной». Потому что разумный, рациональный (судя по семантике синего цвета М. Люшера, В. Кандинского). Значит, для того, чтобы выбор был легким, он должен быть, как минимум, рациональным?

Ил. 3. А. Тенегин. Выбор жизненного пути

Конечно, гораздо вернее было бы выяснить у автора работы о том, какая жизненная ситуация или какие идеи, или какие эмоции вызвали в его художественной реальности данный образ. Но… Л. С. Выготский вполне доказательно убеждает в том, что восприятие художественного произведения есть повторный акт его создания. Только в психической реальности того, кто его воспринимает. Следовательно, каждый из нас имеет свою версию «Выбора жизненного пути». Правда, вполне можно обратить внимание на образы, посредством которых автор выражает содержание выбора: символ лестницы, центр композиции и два весьма похожие варианта, но с разным содержанием на разных горизонтальных уровнях образа, наличие общей «цели» в виде «зерна», композицию цветов в виде базового сочетания оранжевого и синего, т. е. конфликта «эмоционального распространения во вне» и «рационального осознания внутри». Можно заметить и некую «шахматную доску» – символ игры. Прямо по Г. Гессе! Каждый обнаружит и общее и свое. В результате – выбор между своим и общим? Опять нравственный конфликт? Значит, конфликт выбора – это конфликт нравственности?

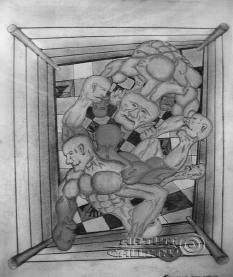

Оставим данную сентенцию без ответа и обратим внимание на вторую картину Артема Тенегина «Конфликт души и тела». Явно, что тело представлено в разных цветовых воплощениях, которые могут меняться в зависимости от «струн» души. Общие для всех, достаточно понятные символы. Но в целом образ ринга. Вечная «фрейдовская» борьба, в которой побеждает…? Много возможных вариантов… Борьба и есть борьба. Именно она порождает энергию развития.

Ил. 4. А. Тенегин. Конфликт души и тела

Ил. 5. В. К. Щетинин. Право выбора

Как яркая, открытая дверь активности (красный цвет) и творчества (зеленый цвет), ведущий к рациональному, но сотворенному собой «синему» выходу. Я этот образ «раскодирую» так. А вы? С какими ощущениями в ситуации выбора, какими мыслями и действиями это связывается в вашем восприятии?

Ил. 6. В. Горбунов. Губа не дура

Абстрактное, экспрессивное и импрессионалистское видение проблемы выбора (извините за некоторый искусствоведческий свободный взгляд) предлагает В. А. Горбунов в картине «Губа не дура». Оставлю без своих комментариев, дабы не ограничивать восприятие и интерпретации зрителей. Только отмечу явное: двойственность и центрированность одновременно, а также явные противоположности одного целого. Непонятно лично мне: зачем делать выбор? Может быть за тем, что пугает явный результат и приходится не выбирать, а искать оправдания временного бездействия? Тогда получается, что сложность выбора заключается в неопределенности или негативной определенности перспективы.

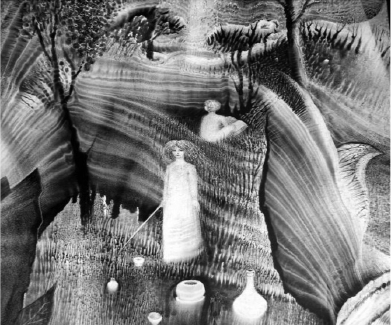

Ил. 7. И. Мирошниченко. Выбор чаши

Эта картина тоже о выборе. «Выбор чаши» И. И. Мирошниченко. Много символов, значит, много «мостиков» между «личностно» и «коллективно» значимым. Значит, выбор состоит не в том, что делать, а в том – как и с кем. И, несмотря на одинаковость перспектив и ситуаций, выбор все равно есть. И он также необходим для дальнейшей жизни как то, что есть сейчас, и то, что значимо «потом». И есть некая «волшебная палочка» или «указка», которая поможет его сделать. Есть и стремление к гармонии, вечное и понятное стремление к созвучию.

Ил. 8. А. Гигаури. Выбор плода

«Выбор плода» А. С. Гигаури. О чем это? Спросите у себя, когда смотрите на эту картину. Мне кажется, о стремлении, о динамике, о том, из каких «тонкостей» складывается выбор казалось бы простых и понятных вещей. Не претендую на истину, ведь это – художественное произведение. Мое впечатление о нем может затрагивать только то, что составляет полную мозаику общечеловеческой истины – личную, свою, очень субъективную истину.

Остановилась очередной раз на мысли о том, что ощутить, принять, понять художественное воплощение образа-представления художника о каком-либо объекте, особенно связанном с психологическими феноменами, не то чтобы сложно (на уровне личностного отношения не всегда и сложно), но как-то полемично что ли… Можно еще применить термины дискуссивно и противоречиво. В целях поиска знаниевой опоры и обнаружения художественных свойств внутриличностного конфликта обратимся к анализу содержания художественного образа.

Конфликт в структуре и содержании художественного образа

Это не только многокомпонентная психическая реальность, интегрирующая в художественном действии (восприятии, эмоциях, реакциях, отношениях, оценках, смыслообразовании) все уровни коллективного и личностного сознательного и бессознательного, онтогенетические и социогенетические аспекты и основания, но и форма их трансляции, восприятия и взаимодействия с самим собой и миром. Художественный образ рассматривается в психологии и как своеобразный демонстрирующий и предполагающий личностный конструкт, создаваемый в процессе комбинирования элементов личностной и социальной, реально существующей в конкретном временном и культурном пространстве и трансцендентной (существующей вне времени, осознания и полного присвоения) информации. Художественный образ – это объемная, многомерная, воспринимаемая, продуцируемая и транслируемая характеристика объекта (стимула, положенного в основу образа, гештальт его композиции), субъектов (автора, воспринимающих лиц), времени, социально-культурного окружения. По художественным образам, создаваемым в определенное время в определенной культуре, мы можем реконструировать реальности разного уровня, так как художественный образ – это динамичный информационный комплекс, в котором информация не только зафиксирована и хранится, но и порождается в процессе художественного восприятия, которое «не просто расшифровывает зашифрованное другим, но и творчески конструирует с помощью воображения (аттракции, сопереживания, сотворчества, аффилиации и других психических процессов. – Л. И.) свои ответные образы, прямо не совпадающие с видением автора произведения, хотя и близкие им по содержательным признакам, одновременно оценивая талант, мастерство художника со своей точки зрения на жизни и искусство» [60, с. 315]. Художественный образ – это форма «гармонизации внутреннего мира художника в форме продуктов его деятельности» (М. Клейн), «…особое средство, употребляемое не для копирования объектов, а для копирования обобщенных переживаний… код эмоционального отношения к некоторому объекту…» [8, с. 107]. Анри Бергсон рассматривает художественный образ как средство «проникновения» в мир, с помощью которого мы получаем возможность глубже воспринимать и понимать его и самого себя. Феномен художественного образа рассматривается в философии, эстетике, социологии, имиджелогии, искусствоведении. При этом выделяются и изучаются и особенности его формирования, и восприятия, и его функции, и его структура, и его содержание. Теория художественного образа рассматривалась в эстетике Гегеля, который считал, что образность является наиболее характерной особенностью искусства, художественной деятельности. Признаком художественного таланта он называет способность к формированию чувственного материала: основная особенность художественного образа заключается в том, что он находится «…посредине между непосредственной чувственностью и принадлежащей области идеального мыслью» и «представляет в одной целостности как понятие предмета, так и его внешнее бытие» [15, с. 385]. Н. А. Бердяев, говоря о том, что «символическое творчество культуры дает знаки реального преображения», и о том, что «символическое сознание выше наивно-реалистического сознания, и именно оно открывает путь к подлинным реальностям», связывая символическое пространство с искусством, видит смысл последнего в том, «что оно приводит в иной преображенный мир. Оно освобождает от гнетущей власти обыденности и тогда, когда художественно изображает обыденность» [5]. В классической психологии художественного творчества, психологии искусства художественный образ рассматривается как психический феномен такими известными философами, психологами, как Д. Н. Овсянико-Куликовский, А. А. Потебня, Т. Липпс, Л. С. Выготский. В его теории основная идея А. А. Потебни о том, что художественный образ является формой познания, а искусство особым способом мышления и переживания, и идея Д. Н. Овсянико-Куликовского об искусстве как работе мысли, получают дальнейшее развитие и корректирование в направлении психологии. Л. С. Выготский предлагает рассматривать художественный образ как совокупность трех позиций: как «сказуемое в контексте идей А. А. Потебни», как форму трансляции эмоций, которые облекаются в «лирическую ткань» и как стимул для работы воображения [12]. При этом он приходит к выводу о том, что действенность художественного образа заключается в его динамичности (обратим внимание на терминологию полевой теории). Л. С. Выготский считает заключенное в нем противоречие, «противочувствование» источником эстетической реакции и, как следствие, катарсиса, преодоления, возвышения личности над источником конфликта. «Художник всегда формой преодолевает свое содержание», «искусство берет свой материал из жизни, но дает сверх этого материала нечто такое, что в свойствах самого материала еще не содержится» [12, с. 269]. Выделенные Л. С. Выготским в этих высказываниях действенные возможности искусства заключаются в специфике трансляции и восприятия формы и содержания в художественном образе.

Художественный образ является одной из первых форм речи, выполняющей информативную и коммуникативную функции. С его помощью автор сообщает окружающим то, что считает нужным, а зритель воспринимает то, что способен декодировать, воссоздать и «додумать», «дотворить». При этом ученые приходят к общему выводу о том, что в процессе восприятия художественного образа реципиент создает свой, отличный от первичного и заданного автором, в чем-то частично совпадающий, но качественно иной художественный образ, переживая при этом реакции, по силе сходные с внутриличностным конфликтом. В этом подходе подчеркиваются коммуникативные, перцептивные компоненты и особенности воздействия художественного образа. Рядом исследователей художественный образ рассматривается и как содержание, и как результат художественного восприятия и художественного мышления: «…самое восприятие художника как художественное восприятие не только проявляется, но и формируется в процессе художественного изображения воспринимаемого. Художник научается видеть, воспринимать действительность в соответствии с требованиями, исходящими от условий ее изображения» [36, с. 204]. Следует выделить, что художественный образ является не только формой отражения, выражения и изображения, но и формой рассуждения, включающего и наглядно-образное и абстрактно-теоретическое и латеральное мышление в их диалектическом единстве. Иллюстрацией к этому может послужить процесс подготовки, первичного осмысления и дальнейшей работы по выяснению причин поступков, состояний, речи исполняемого персонажа профессионального актера, в еще большей степени – процесс создания спектакля или кинофильма режиссером.

Приведу еще несколько определений художественного образа с целью определения его основных содержательных компонентов. «Художественный образ – это всегда новое сочетание того, что художник видел и слышал в разное время и в разных местах», «…это концентрированное выражение характерного и типичного целого слоя, класса того или иного общества» [34, с. 152], это форма отражения типичного в индивидуальном и индивидуального в типичном, неразрывное единство общего и индивидуального. «Художественный образ обладает двучленностью, биполярностью, бинарностью, способностью к удвоению по формуле "одно через другое", позволяющими "стягивать" разнородные явления в одно целое с целью преобразить вещь, превратить ее в нечто иное, достичь между полюсами наивысшего напряжения, взаимопроникновения самых различных пластов бытия» [35, с. 49].

Отметим главные характеристики художественного образа, обращая при этом внимание на модель ролевого конфликта (см. рис. 5): 1) диалектичность, внутренняя конфликтность; 2) интеграция разноуровневой информации; 3) взаимодетерминированность всех компонентов; 4) полиметричность и полимерность; 5) единство формы и содержания; 6) задействованность всех уровней психического в продуцировании; 7) социально-личностная природа; 8) большая по сравнению с основами информационность и информативность; 9) функционал: художественный образ выполняет многочисленные функции, которые можно классифицировать по признаку действенности на регуляторные (эмоциональная, мотивационно-волевая сферы личности), познавательные (социальная, коммуникативная и когнитивная сферы), психические (воздействие на бессознательную сферу личности) и трансцендентные (воздействие на коллективное бессознательное, надкультурное, надвременное).

По мнению С. П. Иванова, этот термин «художественный» содержит в себе следующее значение: демонстрация и актуализация духовного (корень «худ» – раскрытое, развернутое «дух») [29]. Традиционное понимание художественности больше рассматривается эстетикой, чем психологией и основано на категориях красоты, целесообразности, гармонии, таланта или способностей людей, заявивших о себе в области искусства и литературы. Художественность связывается со способностью личности к преображению или созданию новой духовной реальности, которая объединяет личностное, социальное и трансцендентное.