полная версия

полная версияПсихология конфликта в континууме науки и искусства

Многое о феномене художественности можно узнать в сравнении с научным способом познания мира. Стимулом для научного познания еще древние ученые считали удивление, для художественного – впечатление. Как известно, удивление – «эмоция очищения каналов» (Томпкинс), т. е. эмоция, которая «разгружает» восприятие для новой информации. Впечатление, наоборот, интегрирует, обостряет, проясняет, т. е. воздействует более конструктивно. Материалом для создания научного продукта служат мысли, умозаключения, факты реального опыта, выводы, доказательства. Художественный материал – образы фантазии, воображения, эмоции, впечатления, ощущения, переживания, отношения и… умозаключения, смыслы, оценки. Следовательно, опять же художественный способ познания мира, и, осмелюсь предположить, части этого мира, мира в мире, себя – более продуктивный. Процессуально наука больше связана с пониманием, искусство с переживанием и, что более важно – сопереживанием, сопричастностью, включением всех субъектов и объектов художественного процесса в единое психическое пространство, что, несомненно, находится в большей взаимосвязи с духовным, психическим миром. Результат научного действия конечен – открытие, теория и т. д., которые могут совершенствоваться, переосмысливаться, одобряться или опровергаться. Результат художественного действия обладает неограниченным количеством и качеством перевоплощений, преобразований, так как каждый человек (в том числе и автор произведения), воспринимая созданное художественное произведение, трансформирует, пересоздает его, внося в образ свое психическое, эстетическое, культурное содержание. В научном продукте (имеется в виду психический продукт) подчеркивается частное, т. е. новое открытие, новая информация, выявленная ученым. В художественном образе – обобщенно-индивидуальное, т. е. не только то, что чувствовал, думал, вспоминал, переживал художник, но и то, что было до него переживаемо, продуманно многими поколениями других людей.

В психологии с прилагательным «художественный» связывают восприятие, эмоции, мышление, тип личности, подразумевая в первую очередь отличия от мыслительного или «не художественного». Так, например, художественный и мыслительный типы личности, по И. Павлову, различаются по доминированию активности одного из полушарий мозга. Художественный тип личности характеризуется эмоциональной лабильностью, выраженной способностью уподобиться другому, пластичностью психики, т. е. эмпатичностью и способностью к безболезненному для личности перевоплощению, синестезичностью, эстетичностью существования, нечувствительностью к противоречиям (А. В. Петровский) и многими другими личностными и социально-психологическими характеристиками. Художественные эмоции отличаются от обычных способностью вызывать и продуцировать сами себя и другие эмоции, активизировать эмоциональную память и эмоциональное творчество; художественное мышление отличается образностью, лабильностью, динамичностью, сочетанием наглядно-действенного и абстрактно-логического мышления, активизацией воображения, фантазии и интуиции. Отдельную сферу исследований составляет конфликтное взаимодействие в художественной деятельности, которое характеризуется имманентной конструктивностью эмоций, смыслов, мотивов, а также толерантностью, творческой личностной продуктивностью в направлении самопознания, самосовершенствования.

В искусствоведении прилагательное «художественный» используют в словосочетаниях «художественный кинофильм» (антоним – документальный кинофильм), художественное произведение (антоним – документальный факт, слепок, копия), «художественный взгляд» (антоним – рациональный взгляд), что подразумевает преобразующую, эстетическую, духовную сущность художественного.

Из всего вышеизложенного делаем вывод о том, что под художественностью понимается довольно широкий спектр характеристик, действий, качеств, связанных с особенным, во многом превосходящим по степени активности, актуализации и выраженности личностного и коллективного психического, содержанием художественного образа, а также с выраженностью индивидуального отличного в обобщении с трансцендентным и социально значимым. Рассмотрим с этих позиций структуру художественного образа.

Содержание художественного образа трактуется как «динамическое взаимодействие чувственного отражения и мыслительного обобщения и переход конкретной чувственности в мысль, идею и далее в вымышленную действительность и ее чувственное воплощение» [35, с. 48]. При его сравнении с содержанием идентичности определяются общие основы, например, присутствие в нем интегрированного чувственного и сознательного, личного и обобщенного. Художественный образ располагается как бы в двух действительностях – реальной и вымышленной, в двух чувственностях – стимулирующей и сотворенной. Он объединяет реальное и идеальное. Несмотря на явную биномность, художественный образ обладает множественными модальностями, которые довольно сложно отнести к какому-либо из полюсов. Причины видятся в особом художественно-творческом восприятии действительности, свойственном художникам. Чаще всего художник, воспринимая реальность, уже частично ее досоздает, интегрируя воспринятую информацию со своим внутренним миром. Напомню, что динамичность является одной из основных особенностей художественного восприятия. Художественный образ представляется как активная, динамичная субстанция, которая не только объединяет субъективное и объективное, реальное (сущностное) и воображаемое (идеальное), материальное и духовное, но и в созданном напряжении насыщенного, неограниченного контакта в системе взаимоотношений «человек – мир – образ – человек» трансформирует внутреннее и внешнее, создает чувственно-интеллектуальное пространство, позволяющее иначе воспринимать и самих себя, и действительность.

При анализе многочисленных подходов к определению содержания художественного образа нельзя не обратиться к мнению художников, для которых художественный образ является частью системы их взаимодействия с миром и с самим собой.

П. Гоген говорит о структуре образа, как «органичном сплаве в воображении художника его субъективных ощущений и представлений с объективным жизненным материалом» [31, с. 211]. А. Демидова считает, что создаваемый актером художественный образ «должен быть полнее, глубже, чем написан в пьесе и чем собственная актерская индивидуальность» [25, с. 85]. Она пишет о том, что процесс создания спектакля эффективен тогда, когда «…актер, режиссер, помреж, реквизитор – перестали быть простыми, конкретными людьми имярек – они стали художественными обобщениями, символами, типами, вобрали в себя всю правду наблюдения, авторской мысли. И эта вторая реальность стала богаче обыденной жизни» [25, с. 117]. С. Юрский отмечает возможности художественного образа (роли) в становлении актера как личности и пишет: «Удовольствие физиологическое (это мне приятно) и даже удовольствие эстетическое (по-моему, это красиво) отступают на второй план. Я выражаю свое одобрение (хвалю, прославляю) потому, что это делает меня лучше, чем я был вчера. Это феномен пробуждения личности, пробуждения нравственного чувства» [65, с. 18]. И. И. Левитан, объясняя ученикам необходимость единения в изображении видимого и чувственного, говорит о том, что «картина – это кусок природы, профильтрованный через темперамент художника» [36, с. 251], это же, но другими словами, говорит О. Роден: «Не думайте, что мы можем направлять природу, не будем бояться быть копиистами, будем делать лишь то, что видим, но пусть эта копия пройдет прежде через нашу руку, через наше сердце…» [36, с. 299]. Многие художники сходятся во мнении о том, что художественный образ интегрирует результаты художественного восприятия, воображения, изображения, отображения, преображения, выражения. Это подразумевает возникновение качественно нового продукта в ходе накопления личностью разноуровневой информации. Теоретиками искусствоведения художественный образ рассматривается как единство формы и содержания изображаемой действительности, при этом подчеркивается их взаимообусловленность. С. Эйзенштейн считает, что «воздействие произведений искусства строится на том, что в нем происходит одновременно двойственный процесс: стремительное прогрессивное устремление по линии высших идейных ступеней сознания и одновременно на проникновение через строение формы в слои самого глубинного чувственного мышления» [44, с. 215].

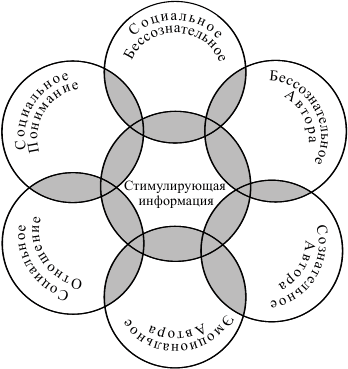

Наиболее распространенный подход к созданию структуры художественного образа основан на признанном единстве и выраженности в нем ряда противоположных разнополюсных позиций, т. е. дуалистический подход. В нем признается двухуровневая структура: воплощение умозрительного художественного образа в материальном образе, при чем учитывается психическая активность последнего, т. е. материала, который не только изображает идеи, замыслы, фантазии и другие продукты психической активности автора, но и в ходе создания художественного произведения и его восприятия сам их продуцирует. Еще один подход основан на идее о материализации образа сознания в художественном действии, результатом которого и является совокупность (композиция) художественных образов, создающих (производящих) целостное и динамичное художественное впечатление. Существует модель художественного образа, в которой выделяются внутренние (психические) и внешние (материализованные, воспринимаемые непосредственно) компоненты. Считая целесообразным объединить все подходы и взяв за основу мнение о биномном содержании художественного, мы спроектировали модель формирования художественного образа (см. рис. 6).

В основе модели находится стимулирующая психическую активность автора художественного образа информация, которая может поступать как извне (так называемые стимулы окружающей среды), так и изнутри (хронотопы, прошлые вытесненные психические образования эмоционального плана). Она содержит некое ощущаемое, иногда замечаемое вскользь, иногда осознаваемое, противоречие, нечто, находящееся за гранью обыденности и активизирующее воображение и эмоциональную сферу художника. Данный стимул обусловлен не только особенностями социокультурного окружения, но и особенностями эмоционального, интеллектуального и художественного развития автора, кругом задач, мотивов, потребностей, определенных им на какой-либо жизненный период.

Рис. 6. Модель формирования художественного образа

Как уже упоминалось ранее, художественный образ – полиметрическое, многокомпонентное психическое образование, элементы которого продуцируются в сложнейших процессах творческого взаимодействия социального, культурного и личностного. Большинство исследователей выделяют два «полюса» пространства, в котором это происходит: социальный и личностный. Есть также мнение о разделении основной области формирования художественного образа на эмоциональный, когнитивный и трансцендентный уровни. В данной модели, которая имеет больше технологический, чем теоретический характер, мы попытались объединить эти два мнения, предположив, что в процессе взаимодействия информационного стимула с перечисленными уровнями психического продуцируются многочисленные компоненты умозрительного художественного образа, который, в последствии, переконструируется, переоформляется в материальной модели, т. е. художественном произведении.

Результаты проведенного анализа мнений о роли бессознательного в творческих процессах показали, что во взаимодействии стимулирующей информации и бессознательного происходит определение области противоречий, которые порождают энергию аффекта. Результатом могут быть неявные, смутные желания приблизиться к объекту, более внимательно присмотреться к нему или, наоборот, отдалиться от него. Достаточно сильное психоэмоциональное напряжение, спровоцированное стимулом, можно рассматривать как внутриличностный конфликт, который требует разрешения в спонтанном самовыражении, формой которого могут стать неясные прообразы будущего художественного образа. С. Иванов пишет, что «с бессознательным связана модель ситуации, в которой отражаются и элементы задачи и процесс ее решения» [30, с. 194]. Бессознательное художника включает взаимосвязи, отношения, чувственные позиции, которые когда-либо были им продуцированы и присвоены. В этом плане оно гораздо объемнее его мыслительной сферы. «Сфера бессознательного простирается далеко вширь и вглубь от ярко освещенной рампы сознания, захватывая и не готовые к высказыванию мысли, и все "фигуры", хранящиеся в памяти и претерпевающие различные превращения, благодаря взаимодействию друг с другом, и весь "фон" с его щербинками, и, наконец, весь наш условно-рефлекторный автоматизм – все бесчисленные навыки, каждый из которых, когда мы ими овладевали, пусть и без задержки, но проходили все равно стадию осознания» [30, с. 195]. М. Г. Ярошевский, рассматривая сущность глубинного психического, обращается к термину «надсознательное», подразумевая, что его содержание больше, выше, свободнее содержания сознания, но при этом подчеркивает активность личности. К. С. Станиславский, работая в этом направлении с позиций режиссера, педагога, новатора в актерской профессии, применяет термин «сверхсознание» для обозначения той области, в которой актер может бесконечно черпать черты образа роли, который будет уже частью – им самим, частью – персонажем, описанным в пьесе и порожденным воображением, личностью драматурга. Необходимо отметить, что, так как художникам свойствен долгий период «накопительства», сбора информации, впечатлений, инкубационный период «созревания, вынашивания» идеи, контакт стимула с личностным бессознательным имеет еще одну функцию: проекции накопленной информации, при чем в уже преобразованном воображением виде. Кроме информации, касающейся стимула и ассоциаций с ним, бессознательное «выбрасывает» ту информацию, которая связана с идентичностью художника. Возможно поэтому внимательный, опытный глаз воспринимающего человека, глядя на художественную работу, может почувствовать состояние автора, увидеть изображенный объект его глазами, т. е. на какое-то время стать автором, идентифицировать себя, как автор художественного образа. Бессознательное продуцирует энергию вытесненных желаний, которая пробуждает активность, стимулирующую чувственную сферу. Так, например, известный российский театральный режиссер Л. Додин в одной из телевизионных передач говорил: «Есть чувства, когда в них пытаешься разобраться, возникают мысли». В контакте стимула и личного бессознательного продуцируются разнообразные ассоциации, которые в последствии активизируют и направляют метафористическое мышление художника. Е. П. Крупник отмечает, что с метафористическим видением связан и ценностно-смысловой контекст художественного сознания. Метафористическое видение, по его мнению, заключается «в особом переносе, возникающем в результате перевода означаемого посредством означающего из практического плана (денотация) в "мифический" план (коннотация) с помощью эксплицитного или имплицитного сравнения» [35, с. 55].

Продуктом контакта личного бессознательного и стимулирующей информации является такой элемент художественного образа, как непосредственное впечатление «ребенка», содержащее открытость новым ощущениям, готовность к восприятию, осмыслению, чувственному реагированию, не ограниченную привычными формами чувствования, реагирования. Обратимся опять к мнению Л. Додина: «Ребенок чувствует так, как чувствует, ему еще никто не объяснил, как надо чувствовать. Ученическое самочувствие – неотъемлемая черта художника. Сохранить возбуждение ученического чувства одна из главных художественных задач. …Он (актер, зритель. – Л. И.) должен испытывать такое, что он даже не представлял, что может испытывать». Означенное впечатление сродни тем, о которых В. Вундт писал: «Чувство является пионером знания. Многие из лучших мыслей, вероятно большинство из них, появляются наподобие проблеска, но начинаются смутными чувствами, "тусклой интуицией", нуждающимися в поддержке и уговорах, прежде чем они могут уверенно переживаться и определяться» [11, с. 51]. Контакт с бессознательным результативно актуализирует в форме ассоциаций, ощущений, смутных образов, собранный в некую импровизационную, проходящую, динамическую композицию, материал своего содержания, важного, но не осознанного личностного. «В акте проекции художник имеет дело с мысленным перенесением себя в ситуацию того объекта, в который вживается», «…в акте интроекции художник имеет дело с реальными объектами, имеющими условную природу, природу искусственно созданной художественной реальности, выстроенной по законам художественной формы. В результате художественная личность – это реальная личность автора, преображенная с помощью художественного воображения, это воображенное "Я"» [35, с. 16].

В сфере взаимодействия личного бессознательного, сознательного и стимулирующего образа активизируется интуиция. Феномен интуиции в психологии художественного творчества рассматривается во взаимосвязи с вдохновением, инсайтом, образным мышлением (воображением, фантазией), механизмами психической защиты. Интуиция трактуется и как детерминант эффективности научной деятельности, и как детерминант и компонент художественного процесса. Анализ научных подходов к содержанию интуиции (А. Г. Асмолов [4], О. В. Степаносова [54], Р. М. Грановская [20], С. О. Грузенберг [23], Н. В. Гончаренко [18,19], К. Юнг [64] и др.) позволяет констатировать, что продукты интуиции включаются в содержание художественного образа, а развитая интуиция отмечается как характеристика художественно-творческой личности. Так, например, Анри Бергсон считал, что «художник принадлежит к числу совершенных существ, которые все познают интуитивно, охватывая мир широко универсально. Художник принуждает нас видеть то, что мы обычно не замечаем. Он проникает в мир глубже обычного человека, который ограничивается чтением наклеенных на предметы ярлыков». Художник способен накапливать не только интуитивные образования, но и интуитивные операции, которыми он овладевает в художественном взаимодействии с миром. В художественном образе воспринятая стимулирующая информация «разворачивается» латерально (терм. Э. де Боно) и художник интуитивно, импровизационно находит все новые ее аспекты. Это приводит к неожиданному сближению «далекого» (смыслов, образов, отношений, понятий), к вольному свободному обращению с новообразованиями, которые метафоризируются, аналогизируются, аллегоризируются множество раз. Среди интуитивных образований, результативно представленных в художественном образе, можно выделить синестезические образы; метафористические значения, предполагающие иносказательность и соответственно инвариантность и содержания формирующейся информации, и процессов, которыми это осуществляется; иррациональные значения, т. е. те значения, которые полностью не фиксируются сознанием, но являются значимыми по ощущениям автора будущего художественного образа. Если обращаться к таким особенностям художественного, как толерантность к противоречиям, вневременной характер, экономия психической энергии, то можно предположить, что именно в сфере взаимодействия бессознательного, сознательного и стимулирующего находятся их истоки.

Во взаимодействии стимулирующей информации и сознания субъекта художественно-творческой деятельности продуцируются такие элементы художественного образа, как смыслы, ценностно-смысловой контекст стимулирующей информации, строгое и четкое фиксирование реального содержания факта, формируется художественное решение, проходя множественные интерпретации, инверсии, разноуровневое оценивание, выбор элементов для трансляции. С. Эйзенштейн [62] говорил о том, что без логического мышления, направленного на определение доминирующих и второстепенных компонентов информации в их взаимосвязи, художественное мышление не может создавать истинно художественные продукты, а, скорее, закончится на непродуктивном фантазировании, витании в облаках. Обратимся к точке зрения Ю. Борева о том, что «художественное творчество начинается с обостренного внимания к явлениям мира и предполагает "редкие впечатления", умение их удержать в памяти и осмыслить» [7, с. 213]. «…Само мое созерцание является мышлением, мое мышление – созерцанием…» [7, с. 75]. Он высказывает мнение, что неправильно полностью детерминировать эффективность художественного творчества активностью бессознательной и чувственной сфер художника. «И хотя доля творческого процесса, приходящаяся на разум, возможно, количественно не преобладает, качественно она определяет многие существенные стороны творчества. Сознательное начало контролирует его главную цель, сверхзадачу и основные контуры художественной концепции произведения, высвечивает "светлое пятно" в мышлении художника, и весь его жизненный и художественный опыт организуется вокруг этого светового пятна. Сознательное начало обеспечивает самонаблюдение и самоконтроль художника, помогает ему самокритично проанализировать и оценить свое произведение и сделать выводы, способствующие дальнейшему творческому росту» [7, с. 237–238]. Происходит это в силу внутреннего диалога, в который вступает субъект художественной деятельности с самим собой по поводу воспринятой стимулирующей информации. Ф. Феллини, великий итальянский кинорежиссер, говорил о том, что «замысел – это всегда подготовка к диалогу со зрителем. При этом возможные реакции как сознательно учитываются, так и сознательно отвергаются» [57, с. 219]. С. Эйзенштейн пишет: «Итак, можно было бы сказать, что полная картина становления законченного сознательного художественного образа… непременно проходит в три этапа: стадия чувственного мышления (пралогическая формулировка) и логического анализа с тем, чтобы затем объединить эти два последовательных этапа развития в едином моменте соприсутствия (в снятом виде), давая окончательную форму – образ произведения» [62, с. 48]. Если сравнить стадии создания художественного образа, обозначенные великим российским кинорежиссером, со стадиями процесса формирования идентичности, то явно наблюдается их аналогичность. Обратимся к иным мнениям о содержании художественного сознания. Вот как описывает процесс осмысления роли А. Демидова: «Когда читаешь, ритм (речь идет о ритме исполнения роли. – Л. И.) должен жить в тебе подсознательно, а ты должен видеть "живые" картинки. Они возникают внутри, но ты должен их "отслоить" для зрителя и видеть в конце зрительного зала. Потом я стала эти "картинки" отслаивать в ролях, потом поняла, что их надо переводить в образы, а после – на цвет. …если переводить текст роли на цвет и абстрактные образы – возникает более сильная энергия… И тогда я поняла, что текст любой роли надо переводить на мыслеобразы» [25, с. 379–381]. Это подтверждает мысль о том, что без осознания того, что ты хочешь сделать не в конкретный момент, не в конкретном образе, а, в целом, какими идеями, впечатлениями, состояниями, фактами хочешь поделиться, художественного произведения не получится. Получится изобразительный проективный продукт и не более того. Л. Додин говорил о том, что, чтобы прожить на сцене в образе три часа, надо знать на триста часов, при чем знать и обо всем, что хоть как-то касается образа, и о себе самом. В художественный образ включаются осознанные элементы для будущей художественной композиции и способ их соединения. В нем реализуется самопознавательная установка художника, которая, как пишет Г. С. Тарасов, «настолько важна для художника, что многие поэты, писатели, композиторы, актеры писали о своего рода фатализме рефлексии, о невозможности уйти от нее, преодолеть ее навязчивую силу. Художник непрерывно наблюдает, анализирует жизнь. Он устремлен навстречу новым впечатлениям и в то же время стремится к познанию социальных и психологических причин человеческого поведения в силу особой чуткости, ранимости своих отношений к миру человека. Можно сказать, что два фактора рефлексии: отношение к себе и отношение к людям – составляют главный стержень психологически ориентированной познавательной деятельности художника» [56, с. 135].

Е. П. Крупник разработал психологическую концепцию воздействия искусства, основной замысел которой заключается в том, что «внутренней предпосылкой художественного творчества и условием, преобразующем потенциальные возможности искусства в реально действующие стимулы, является художественное сознание» [35, с. 8]. Он предлагает концепцию художественного сознания как «внутреннего условия, опосредующего воздействие искусства и преобразующего потенциальные возможности искусства в стимулы, организующие духовную жизнь человека». Художественное сознание рассматривается им с двух сторон. С «феноменологической, в которой определяются основные структурные "образующие" и их функции относительно друг друга: эмпатия и отчуждение, явный и метафористический план, "прогрессивная" и "регрессивная" тенденции сознания» и с «операциональной, в которой выделено три коммуникативные фазы, реализующие процесс отношения личности к искусству: предкоммуникативная фаза (художественно-психологические установки), коммуникативная фаза (восприятие произведения искусства) и посткоммуникативная фаза (оценка художественного произведения)» [35, с. 9]. Основная единица художественного сознания, по Е. П. Крупнику, – художественный образ, который является и базовой категорией искусства, и способом отображения действительности. Одним из основных продуктов взаимодействия сознания художника и информационного стимула является ценностно-смысловой контекст. «Ценностно-смысловой контекст художественного сознания организует процесс, в котором, с одной стороны, происходит "исчезновение" субъекта, погружение его в мир художественного произведения, растворение в той художественной действительности, которую создал автор, слияние с "коллизией" произведения искусства, а с другой – художественная действительность отчуждается, "внеполагается" субъекту, и художественное произведение предстает перед реципиентом как отстраненный и завершенный в себе мир» [35, с. 50]. Обратим внимание на то, что данный двухполюсный процесс имманентно присущ художественному действию, следовательно, в нем развивается способность личности к толерантному переживанию ситуации одновременного «присвоения – отчуждения», которая свойственна внутриличностному конфликту.