Полная версия

Три поколения. Художественная автобиография (первая половина ХХ века)

– А что, мати, не пора ли печь топить? Открывай заслонку, я стружки брошу.

Тогда Ганя поднимал визг, приводя в фальшивое изумление отца.

Трёхлетний Ганя (справа) с сестрой Лидой.

Особенно хороши были вечера, когда отец садился переплетать книги. Ганя получал право рассматривать иллюстрации и задавать самые нелепые вопросы. Только изредка отец отшучивался:

– Это, философ ты мой сопливый, не нашего ума дело.

Но обычно на каждый вопрос следовал простой и понятный ответ.

– Папа, а это кто такой страшный?

– Это Пётр Великий. Потому его великим и назвали, что много для Руси хорошего сделал: людей учил, работать заставлял всех, даже богатых, сам учился многому, и топор в руки брал. Не было в России кораблей, да и строить их у нас не умели, тогда Пётр сам поехал в страну, где хорошие корабельные мастера жили, оделся простым плотником и изучил всё дело…

И отец рисовал перед мальчиком сказочного царя-исполина, друга своему народу, покровителя знаний и мастерства, врага лени. Рассказывал он и про Суворова, чудака-полководца, друга солдат. Только так получалось в рассказах, что не любили этих людей богатые да знатные… Может, не всё доходило до сознания ребенка, но пробуждалось желание быть таким. И пускай богачи не любят.

Но не только о счастье Якова и его семьи надо сказать…

Могло ли удовлетворить его это примитивное счастье, купленное изнурительным трудом?.. Мысли рвались к лучшему, а жить приходилось лишь ради самой жизни, её физиологического бытия.

Всё чаще и чаще углублялся он в книги. Читал их трудно. Клавдя наблюдала, как, читая Людвига Фейербаха, он бросал книгу, ходил по комнате, снова брал и читал, а на лице выражалась мука. Реже стал Яков бывать дома. Но Клавдя узнала, что дружит он с господами, а они выводят его в люди. Так господа, с которыми был связан Яков, помогли открыть ему мелочную торговлю; среди прочих товаров, ему разрешили торговать книгами. В представлении Клавди возникла надежда на переход из мещанского в купеческое сословие, на зажиточность, благоденствие, малый труд…

Но практически всё выглядело по-другому. Заботы по торговле несла Клавдя, а Яков больше ездил за товаром в Семипалатинск, Новониколаевск, Москву. Обычно товар легко умещался в чемодане, который Яков передавал Клавде, вынимая для себя только пачку книг и листовок, отпечатанных на шапирографе. Торговля больше держалась на товаре, выработанном самой Клавдей: пряники, квас, ириски, завёрнутая в узорную бумагу с кисточкой дешёвая мучнистая карамель, которую охотно покупали крестьяне как гостинчик детям.

Яков из каждой поездки приезжал возбуждённый.

– Что с тобой, Яшенька?

– Эх, Клашенька, какие люди на свете есть!.. Как борются они за великую правду!.. И скоро она восторжествует.

– Не знаю, как насчет правды, а торговля наша убыток даёт. Едва детям на еду хватает.

– А, чёрт с ней, с торговлей этой.

Однажды, вскоре после приезда из Москвы, Якова встретил на пароходе жандармский ротмистр и на извозчике отвёз в жандармское управление. На ларёк бала наложена громадная сургучная печать, в доме произведён обыск.

Семья осталась без средств к существованию. Клавдя пошла в подёнщицы. Но и эта работа не всегда находилась. В богатые дома её не брали, соседи указывали пальцами, детей не принимали в игру:

– Антихристы, продали Россию жидам и немцам!..

Через несколько месяцев Якова вызвали в жандармерию.

– Так вот, господин социал-демократ, послушайте меня внимательно. Дело ваше не представляет для нас интереса. Что делается в вашей группе, нам хорошо известно, у нас есть там свои люди, и мы знаем каждый ваш шаг. Ну, господа уже сосланы и играют в демократию от большого ума, а вам там не место. Вот они вас на побегушки поставили, связь с Москвой держать, а о семье вы подумали? Мы могли бы вас сослать подальше, но незачем, вы и так одумаетесь. Даже торговлю вашу закрывать не будем, семью вашу жалея, но вас отдадим под надзор. Короче: вы зачисляетесь в народное ополчение и через неделю отбываете в действующую армию, а хороший фельдфебель там растолкует вам все тонкости демократии. Можете идти.

Так Якову пришлось в 1915 году пойти в ополчение, оставив семью в шесть человек на нищенское существование. А нищета стояла уже у дверей дома, как трусливая, но жадная собака, ожидая, когда из дома уйдёт человек, который столько времени отгонял её от законной жертвы, отданной ей условиями самого социального бытия, звериного закона человеческого общества. Это было настолько очевидным, что об этом даже не говорили.

Прощаясь, Яков сказал:

– Береги Ганю, Клашенька. Учи его. Милостыню пойдешь просить, но учи.

Громадный белый пароход развернулся по Иртышу. Последний раз увидел Ганя отца, вытер слёзы, застилавшие глаза, а после этого уже его не было видно. Толпа новобранцев на пароходе слилась в одну сплошную серую массу.

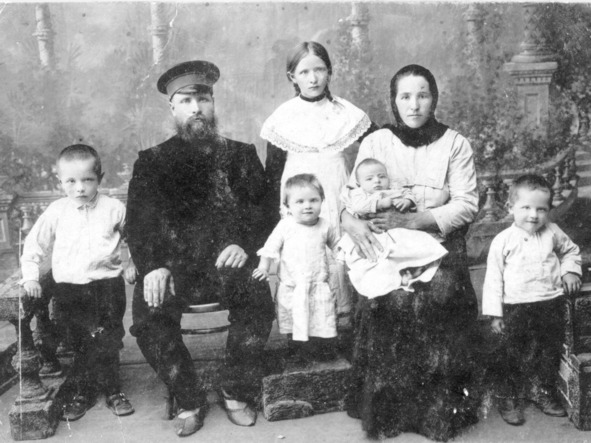

Перед отправкой Якова Васильевича в армию. Ганя справа. В центре – его старшая сестра Настя (Стюра).

Усть-Каменогорск. Проводы на войну с Верхней пристани.

В ожидании мамы

Маленькая комната, новая квартира Клавди, – это переделанная под квартиру баня. Хозяин построил новую, лучшую баню, а эту отдал за небольшую плату под квартиру. Обстановка указывает на последнюю степень бедности: стол, две скамейки, кровать, сделанная из порожних ящиков. Дети спят и проводят день на печи.

Младшие дети уснули. Закутанные в старую одежду, за столом сидят Настя и Ганя. Настя, утомлённая дневной работой, а главным образом – стиркой, просит Ганю посидеть и дождать маму.

Ему боязно оставаться одному за столом. Тускло горит каганец, готовый потухнуть от малейшего колебания воздуха: перелистывать книгу надо осторожно, а дышать – в сторону. По углам сгустился мрак, а черти и прочая нечистая сила, возможно, не переселилась в новую баню. По углам и в пазах нижних брёвен вспыхивают синие огоньки инея. Ганя закутывается в зипун, поджимает ноги под себя, старается не глядеть в тёмные углы, но глаза невольно поворачиваются туда. Надо взять книжку, и тогда не будет боязно.

Ганя берёт учебник Гречушкина «Мир Божий» и читает уже заученные стихотворения и рассказы. Надо посмотреть Настины книжки. О, есть «Живое слово». И вот рисунки, рассказы и сказки захватывают мальчика. Иногда он вздрагивает и возвращается в окружающую его действительность, но ничего страшного, это просто крысы подняли возню. Ганя ещё больше поджимает ноги и снова углубляется в чтение.

Наконец за окном слышится скрип снега под ногами. Знакомый стук в окно. Страха больше нет. До этого он ни за что не пошёл бы за дверь, но теперь не страшно.

– Мама, это ты?

– Я, Ганечка. Не спишь? Один сидишь и не боишься. Да ты у меня молодец.

Гане и впрямь кажется, что он не боится. Мать утомлена, но, покушав наскоро, она садится прясть шерсть. Ганя присаживается рядом. Он любил сидеть с матерью, слушать ее унылые песни, сказки или рассказы об отце. В этот вечер мать была молчалива, и Ганя решил развлечь её:

– Мама, а я новое стихотворение выучил и мотив подобрал.

Жгуч мороз трескучий,На дворе темно,Серебристый инейЗапушил окно.Мотив песни подобрался унылый, а слова падали на измученное горем сердце:.

А зачем же мама,Ты сама не спишь?И вечер всё пряла,И теперь сидишь.А вот и роковая весть. Не дай бог сбудется: умер тот, кого ждали…

Что я буду делатьЕдиным-одна?Сын ещё ребенок,Скоро ль подрастёт…5Веретено упало на пол, а мать залилась слезами, судорожно всхлипывая. Сын бросился утешать мать, разревевшись сам.

– Ничего, Ганюшка, я это так – взгрустнулось.

Она вытерла фартуком глаза, и вновь веретено закружилось, подгоняемое ловкими пальцами. Наконец сын засыпает, и мать осторожно переносит его на печь, крестит на сон грядущий и шепчет:

– Мати пресвятая богородица, пошли ему счастья и радости.

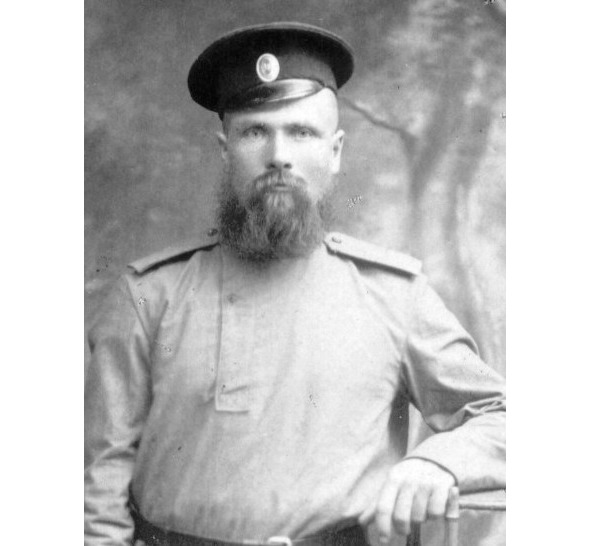

Яков Васильевич в армии, 1915 год.

Ёлка

Незабвенная пора —

Золотое детство.

Д. Бедный «У господ на ёлке»А все-таки ёлка будет!

Стюра и Ганя готовят украшения. Куплена цветная бумага, орехи, карамель. Стюра достала журнал «Дело и потеха», в котором помещены рисунки ёлочных украшений. Работа идет весело. Лида, Володя, Толя сидят на печи. Внизу сильный холод, но он не нарушает радостного увлечения работой, хотя пальцы деревенеют, а клейстер застывает.

Вечером убирают ёлку. Мать принесла гостинчиков: маленькие плиточки шоколада с красивыми картинками, конфеты и огарки восковых свечей.

Милая мама, даже в борьбе за кусок чёрного хлеба ты не забывала о радости детей. Как она доставалась тебе, ты не говорила.

На рождество приготовлен мясной пирог, испечён белый хлеб, мать не хочет, чтобы её дети встретили праздник хуже всех. Пусть это унесёт последние скудные сбережения и запасы, пусть ради этого придётся проработать много часов, но у неё есть последняя гордость:

– Мы не нищие.

Мать никогда не простит, чтобы её дети приняли от кого-либо кусок. Бедность имеет свою гордость. Ганя готов был украсть, но не взял бы ничего от людей. Но гордость не уничтожает зависти. А как не завидовать? Если на дворе дети, прежде всего, начинали хвастать:

– А у нас на рождество торт готовят вот такой.

Зависть наполняла сердце злобой к богатым, но зависть будила и мечту о том, что когда-нибудь (Ганя не представлял, каким образом это произойдёт) он будет сильным и богатым, тогда он… ну, тут уж фантазия закусывала удила и несла седока через пень— колоду.

А пока приходилось любоваться с печки украшенной ёлкой. Малыши просили конфетку, смешно произнося непривычное слово, Настя или Ганя, умилившись своеобразной орфоэпией, отважно соскакивали с печки, срывали конфетки и раздавали малышам, но повторение таких операций не способствовали украшению ёлки, и скоро на ней остались только цепи, склеенные из разноцветной бумаги.

Гане разрешила мама сходить христославить только к хозяину дома. Ей казалось это тоже формой нищенства

Боже мой! Как тепло, чисто и уютно в просторных комнатах купца Здорова. Стол уставлен едой и винами, ёлка украшена дорогими игрушками. Всё это обжигает завистью, но он стоически отказывается от огромного куска пирога и сдобных булочек, пробормотав, глотая слюну:

– Мы – не нищие.

Приняв «гонорар» за пение, убегает домой. Он долго рассказывает Насте о чудесной ёлке, а своя уже кажется уродливой, увешанной неуклюжими игрушками. Праздник отравлен ядом зависти голодного человека, хотя и принесла хозяйка узелок с печеньем, булочками, пирогами, но ведь это – не наше. Когда мать и Настя уходят в гости, Ганя плачет тихими слезами зависти, но они не смывают яда злобы. Хорошо ещё, что мир ограничен этими промёрзшими стенами. Пасха была ещё более тяжёлым испытанием, потому что тогда каждый мог показать всё лучшее, чваниться и гордиться одеждой, едой, подарками и деньгами.

Общее ликованье, красота и обилие казались злой насмешкой над бедностью Клавдиной семьи.

Нет, в будни лучше! Всё прячется в серую скорлупу, не выставляется на показ богатство. Тогда можно погрузиться в сказочные книги и мечты. Это отрывает от серой, скучной жизни.

В компании с детьми Ганя был несмелым и замкнутым. Ему тяжко было переносить насмешки над его одеждой и бедностью, да ещё не забыли люди, что отец его сидел в тюрьме и продал Россию жидам и немцам. В отместку за это Ганя иногда выкидывал злые шутки, но чаще играл отдельно, с малышами. Тут он был организатором увлекательных игр: они плавали на кораблях, бродили с ружьями по джунглям густого бурьяна, воевали с немцами, а вечером он рассказывал сказки, прочитанные или слышанные от матери, разбавленные собственной фантазией.

Редиска

Бывает, что в жизни забываешь очень важное событие, а какой-нибудь пустяк запоминаешь на всю жизнь. Таким пустяком был в моей жизни случай с редиской.

Я любил бывать на базаре и любоваться выставленными напоказ богатствами. Здесь всё принимало колоссальные размеры. Арбузы лежали горами, красная смородина на возу напоминала гору рубинов, рыба была такая крупная, что невозможно даже представить её на удочке, мёд стоял бочками, колбасы висели гирляндами. Особенно красочны были овощные ряды: белая пена капусты, огненные языки моркови, натужно-багровая свёкла, налитые до отказа ярко-красным соком глянцевые помидоры. Здесь были все оттенки зелёного цвета – от ядовитой зелени лука до сизых листьев капусты.

Торговки, царившие в этом мире, сами, похоже, были сродни овощам: круглые багряные щеки напоминали свёклу, из морковного разреза губ сверкали горошины зубов. Всё тело казалось сложенным из овощей: за пазухой явно угадывались кочаны капусты, а бедра были составлены из отборных тыкв. Эти торговки обладали удивительной способностью менять выражение лица и речь. Вот они заливаются звонким голосом:

– Подходи, народ, – свой огород. Зайдите, мадам, по дешёвке отдам.

Но если к рядам приближался мальчишка-оборванец, торговка меняла щебетание птицы на шипение змеи, и лицо её напоминало про медузу-горгону:

– Пш-ш-ш-ол вон, бо-с-с-с-сяк! Я-з-з-звы на тебя нет, байс-с-с-стрюк парш-ш-ш-шивый!

Забавно было глядеть на всё это.

– Вот, мадам, вилок капусты. Как мать уговаривала оставить его дома! Мать родную не уважила, а вам отдам.

– Но он повреждён гусеницами.

– Барышня любезная, червяк он вкус знает, он плохой вилок не трогает. Хоть в нос ему тыкай, не станет есть, а от хорошего вилка палкой не отгонишь, чуть отвернись, а он уж и цапнет… Прикажите добавить до комплекту свёклы, морковки, картофеля, лучку. Ах ты, беда, чуть помидор не забыла. Вот и ровный счёт. Товару на полтинник, а с вас – четвертак. Убыток, но душа простая, не могу не угодить хорошему человеку.

Я подошёл поближе, наблюдая, как торговка с проворством фокусника брала помидоры с выставки, а на весы клала из корзины. Наблюдать все это было смешно и весело.

Но вдруг я почувствовал острую боль, что-то крепко и больно защемило и выворачивало мне ухо. Слёзы брызнули из глаз.

– За что ты мальца мордуешь?

– Редиску стащил! Только сейчас вот здесь лежала.

– Да вон, она на землю упала, сама же локтём столкнула.

– А, пёс её возьми. Шляются тут…

Мучительно болело ухо, но я ещё сильнее я чувствовал боль обиды на несправедливость. Что ж, я был ещё мал, и это был первый такой случай в моей жизни.

Лучший подарок маме

Отношения в нашей семье были простые, суровые, строгие. Проявлений нежности не было, особенно когда семью держала в своих руках мама. Отец частенько шутил, много разговаривал, а иногда просто озорничал. К нему можно было утром забраться на кровать, а он щекотал, подбадривал, прятал от мамы под одеялом. Иногда он становился на четвереньки и катал нас, иногда хватал нас в охапку и продавал маме «пучок – пятачок». Но с мамой шутить не приходилось. Вставала она очень рано и всегда была озабочена.

У нас было правило: утром каждый ребенок подходил к матери и желал ей доброго утра.

Кушать садились одновременно всей семьей. Существовал строгий режим питания: зимой три уповеди – завтрак, обед и ужин, летом – четыре выти – добавлялся ещё и полудник.

Суров был и сам быт.

Спали мы на полу вповалку на зимней одежде, только родители спали на кровати.

Ели из общей чашки, и садиться за стол должны были все одновременно. Начинали есть только после благословления матери. Если кто заявлял, что он не хочет есть, его никогда не неволили, и мать говорила просто: «сходи пропукайся» или «губа толще – брюхо тоньше». Еда была самая простая и рассчитана, главным образом, на хлеб. Молоко, или суп, куда накрошены куски хлеба, на второе каша. Летом главной пищей была окрошка.

Между уповедями мы не имели права брать хлеб или что съестное. За столом ешь сколько хочешь, но не кусочничай после еды.

После еды каждый должен подойти к маме и отцу (но он так редко был с нами), поцеловать руку и сказать «спасибо». На ночь каждый подходил к маме, целовал её и говорил «спокойной ночи». Вот и все проявления внимания.

После завтрака мама объявляла, кому какая работа назначена на день: полить капусту и помидоры, огурцы и грядки сегодня не будем поливать, с утра Насте перестирать бельё, а Гане собрать четыре тележки кизяка. Выполнив эту работу, можно было заниматься своими делами: играть, читать, идти купаться, рыбачить, но не выполнить работу было невозможно. Кроме работы по наряду, у каждого были свои постоянные обязанности: у Насти уборка дома, у меня уборка двора. Если был замечен непорядок, мама подзывала, указывала его и давала хорошую затрещину. Вообще, на затрещины и колотушки она была спора. Вечно занятая, всегда расстроенная на наше озорство, она изливала порою самые горячие пожелания.

– Чтоб вы сдохли, окаянные! Смерти на вас нет. Забрал бы вас бог с моих рук.

За этими пожеланиями обычно следовал удар тем, что было у неё под рукой: ложка, лопата, ухват, скалка, вешалка, сковородник, венчик, черенок ножа.

За крупную вину: разбитую посуду, порванную одежду, дерзость или озорство, переходящее нормы, – следовала порка ремнём или прутом. Совершалась она не под горячую руку, а спокойно. Мама наказывала за преступление: делала нотацию, хватала за ворот и начинала размеренно бить. Наше право было кричать «прости, я больше не буду», но вырываться и убегать было невозможно, не знаю почему, но никто из нас этого не пробовал делать, получая полное количество ударов.

За мелкое озорство ставили в угол или на полено, и по прошествии получаса можно было подавать апелляцию: «Прости, мама, я больше не буду». Иногда апелляция удовлетворялась немедленно, иногда затягивалась на несколько часов.

В работе отношения менялись, мама говорила и советовалась с нами, как со взрослыми, можно было спорить и отстаивать своё мнение.

Вечерами, во время чтения, демократия была ещё более широкая. Даже священный закон питания нарушался. Можно было устроить паужинок, выпить кружку молока, съесть солёной капусты с постным маслом, солёных огурцов, помидор, а иногда и поставить самовар, напиться чая. Эти уступки всегда делались с оговорками.

Вот и весь наш быт.

Мало в нём было теплоты, но когда она проявлялась, то была особенно ощутима.

Во время болезни кого-либо из членов семьи по традиции готовили ему любимое блюдо. Я всегда просил пельмени или хлеб, поджаренный с яичницей. Не было случая, чтобы в этой просьбе отказали. Чаще всего на этом и заканчивалось лечение.

Особенным вниманием пользовался день рождения. В этот день, независимо от того, будни или праздник, вечером устраивали праздничный обед: чай, пышки, шаньги, хворост, пироги. Именинник освобождался в этот день от всякой работы. Подарки были скромными: карамель, конфеты, в общей сложности не более фунта.

Помню, что битьё кого-нибудь у меня вызывало чувство злобы, и я готов был броситься на мать. Я не мог спокойно видеть, как кто-либо из малышей падал на пол и корчился под ударами, хватая рукой ударенное место.

Когда мама била меня, я старался извести её тем, что молчал, иногда спрашивал: «Кончила?». Это вызывало новую вспышку гнева, и я получал несколько дополнительных ударов. Побитый, я забивался в угол и представлял себе картину мести: вот я заболел и умер. Мама рыдает над моим трупом и вспоминает, как она жестоко обходилась со мной. Мёртвый, я торжествовал. Иногда во время битья я заявлял матери:

– Вот умру, так будешь знать.

Тут же я получал добавку, гораздо больше, чем основное наказание. Но, спустя несколько минут, она прижимала меня к груди и плакала больше моего.

– Бесчувственный ты растёшь. Не понимаешь, как тяжело мне. Разве я смерти вам желаю? Хочу, чтобы хорошими вы выросли.

Любили ли мы маму? Этого вопроса мы не ставили перед собой. Мама есть мама, и без неё невозможна какая-либо жизнь. Всё держится на ней, иначе маячит сиротская жизнь, а что это такое мы знали. Вообще, авторитет мамы не подвергался сомнению.

Тяжело было наблюдать, когда она садилась за стол, закрывала лицо руками и без видимых для нас причин начинала плакать. Мы не лезли к ней и не пытались утешать, но чувствовали себя чем-то виноватыми. Слёзы эти кончались чаще всего словами:

– Господи, доколе будешь с нами, доколе будешь терпеть нас?!..

После чего она умывала лицо и снова принималась за работу.

Иногда мама, окончив работу, уходила вечером в город на несколько часов. Настя, утомлённая вознёй с детьми и мелкой домашней работой, ложилась спать вместе с младшими, а мне поручала «домовничать», то есть ждать прихода матери. Как только уходила мама, я тотчас ставил два чугуна воды в печь и приступал к уборке. Протирал самые дальние уголки, изгоняя пыль, паутину, плесень, перемывал посуду, чистил кастрюли, колыванки, корчаги, мыл полы, стол, лавки, торопясь закончить работу к приходу мамы. И, как ни в чём не бывало, садился за книжку.

Мать чаще всего приходила расстроенная и тотчас ложилась спать, а утром целовала меня сонного и говорила:

– Опять ты мне подарочек приготовил, хлопотун ты мой. Спасибо, родной, что жалеешь маму.

Это была самая высшая награда.

Свой день рождения мама не разрешала праздновать. И этот день ничем не отличался от обычных трудовых будней. Всё шло своим чередом. Но мы готовились к нему сами. Малыши вечером подносили букеты полевых и садовых цветов, а мы с Настей дарили, сколько я помню, очередную чашку с блюдцем. Мама принимала подарок и тут же требовала отчёта в каждой копейке: здесь была и проданная мной рыба (мой улов) на 3—5—8 копеек, Настя домовничала у соседки, получала 5—10 копеек, подносила барыне покупки – 3—5 копеек, так складывались 1 р. 20 или 1 р. 50. Получив отчёт, мама разрешала ставить самовар, и начинался пир всей семьей, во время которого за столом разрешалось даже шуметь, и колотушки сводились до минимума.

Клавдия Михайловна. 1916 год.

Уютный уголок детства

Зимой мы все спали на широкой русской печке. Моё место было с края, около трубы. Здесь, между стеной и трубой и был самый уютный уголок моей жизни.

От трубы шел выступ в два кирпича, задвижка была удобной полочкой для светильника. Когда все засыпали, я зажигал светильник – глиняное блюдечко, наполненное постным маслом, в котором помещался фитиль из тряпочки. Ставил свой светильник на ручку задвижки и доставал книгу.

Было тихо. Храпение, сонное бормотание, треск сверчка и даже завывание ветра в трубе не воспринимались слухом, а печь, по щучьему веленью, отправляла меня в далёкие времена Ивана Грозного, по пути князя Серебряного, Ермака Тимофеевича, или на римские триеры с книгою «Во дни оны»6, или в катакомбы ранних христиан, или на арену цирка времён Нерона с книгою «Камо грядеши» Сенкевича.

Здесь со слезами горячих чувств были прочитаны мной полные страстной убеждённости произведения Некрасова, его «Дедушка», «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо». Я не глотал книги, не читал их запоем. Прочитав самое интересное место, я прекращал чтение и пытался представить себе образ или картину. Передо мной, как живой, появлялся Саша, глядящий на портрет деда. Вот приезжает дед, сын моет ему ноги. Я видел, как Саша встает на скамейку лодки и показывает, какой он уже большой. Представлял себе встречу в руднике. Свет поганца и плотный мрак ночи делали картину реальной до осязаемости. Слышал звон цепей на запачканных глиной декабристах, чистую княгиню Волконскую, которая

Прежде чем мужа обнять,Губы к цепям приложила…7Вспоминал звон цепей отца, его цепи, перекинутые мне через голову. Наверное, и Волконский так же перекинул цепи, чтобы обнять жену.

Иногда я отодвигал книгу и чувствовал себя капитаном Немо или Карлом Моором и развивал действия, применяя их к своей жизни и обстановке. Вот я строю замок в горах – и… Сколько раз давал я возможность торжествовать справедливости!..

Иногда книга овладевала мной на несколько дней, а иногда и на всю жизнь.

Так повесть о солдате Даниле заставила меня дать клятву, что я буду таким же.

Книги были разнообразны. Здесь был и отважный Монтезумо, сражавшийся с кровавым Кортецом, здесь был и малыш Додэ. Здесь были и ребенок с печальной душой – лорд Фаунтлерой, и Пип из «Больших ожиданий» Диккенса. Книги, заглавия которых я забыл, но содержание помню не как текст, а как событие жизни, потому что переживал их, может быть, даже больше, чем личные происшествия.