Полная версия

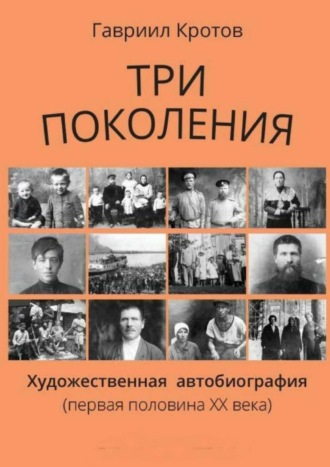

Три поколения. Художественная автобиография (первая половина ХХ века)

– Ну, матушка-барыня, можешь на полати лечь. Будя, побарствовала.

Трудная глава

He любили отец и мать рассказывать о том времени, когда Яков был в солдатах.

– Горька полынь-трава, а горше её служба царская.

Началось с мордобоя. По всякому поводу – в зубы. Да разве нужен был повод? Выходит утром офицер к роте, сразу видно, что здорово вечером выпили. Глаза кровью налились, лицо помятое, ну и начинает отводить душеньку на солдатах. Да и не то обидно, что бьют. Били и раньше, покрепче офицерского, душу мутит, что я здоровый парень, один из первых силачей в роте, а должен стоять навытяжку, да ещё требуют, чтобы голова не моталась от удара.

Уйдет офицер – свой брат, солдаты, изводить начнут. Бойкие да удалые насмешками изведут. А над чем смеялись? Найдут причину, в которой и не виноват. Татар да евреев высмеивали за то, что «басурманы» Мордвы да чуваши – люди не наши. Так и на области делиться начали. Область над областью издевается: пензенские – толстопятые, пермские – солёные уши, а уж вятским доставалось наособицу:

– Эй, ты, вятский. Ваши вятски – ребята хватски, семеро одного не боятся. А как вы корову на баню тащили? А как, братцы, вятские крестный ход встречали?..

И, кривляясь, на вятском диалекте разыгрывали сцену:

– Заньцо!

– Цо?

– Звони в колокольцё.

– Зацем?

– Богородицю ведут. В энотовой шубе и кольцё в губе.

Вначале Яков пытался доказать, что он один семерых не боится, но драться он не любил. Уйдёт в сторону и думает, где же она, хорошая, красивая жизнь, о которой учитель рассказывал. Вспоминалась книга Водовозова. Вот в Японию бы попасть, в страну восходящего солнца. С Японией мир. Может, удастся увидеть эту чудесную страну?..

Но не попал Яков в страну восходящего солнца.

За Челябинском поставили Якова часовым в тамбур офицерского вагона. Всю ночь простоял он на сорокаградусном морозе, ветер от движения поезда пронизывал насквозь, а когда сменился, у него началась горячка.

Очнулся он через несколько недель в омском госпитале. Пролежал четыре месяца. Болезнь дала осложнение на слух. Выписали его по чистой. И поехал Яков домой.

Тяжело было. Но эта тяжесть соскоблила с него деревенскую простоту. Перестал он быть вятским увальнем.

Добирался домой где поездом, где пешком, где на попутных подводах. Ночевал у добрых людей. Иногда останавливался заработать. Почти через год пришел он в Вятку.

Клавде было еще тяжелей.

Свёкор скоро начал под пьяную руку бить Клавдю смертным боем. Осталась она беременной, но от побоев родила на седьмом месяце. Прожил Ефимушка несколько дней и умер. Виновата оказалась Клавдя. И от жалости к умершему ребёнку, свекор, после похорон и поминок избил Клавдю. Свекровь всё ущипнуть старалась, оставляя синяки на теле:

– Вишь, мясо-то нагуляла, корова ленивая. Приехала-то совсем хилая, а теперь до мяса не ущипнешь.

Подрос брат Якова Оська. Приставать начал. Однажды подкараулил Оська Клавдю в сенках, когда она шла с подойником молока, схватил ее. Загремел подойник, выбежала свекровь:

– Вот девка-то гулящая. И здесь нашла себе.

Свёкор вступился за честь семьи. Сшиб Клавдю кулаком с ног, заголил ей тело и долго бил ногой в живот.

Долго ходила Клавдя согнувшись, а выздоровела, опять Оська приставать стал:

– Не карёжься, дура, выходи в ригу, не то изведу.

Всё это пришлось вытерпеть. Иногда убегала она от пьяного свёкра в коровник и грелась около коров, смачивая их пахучую шерсть слезами обиды и безысходного горя.

Однажды ночью раздался стук в окно горницы. Тихонько так постучали, а словно в сердце Клавдино ударили.

– Отопри, Клашенька.

Соскочила Клавдя с палатей. Тут и свекор со свекровью засуетились.

– Ах, ты, мати божия, богородица пречистая. Яшенька вернулся.

Вошел Яков в избу. Кинулась к нему Клавдя и отскочила. Совсем незнакомое лицо: скуластое, пушистой бородой обложено. Только когда зажгли лучину, увидела Клавдя знакомые ласковые глаза. Вцепилась в яшкины плечи. Взял её Яков на руки, усадил, как малое дитя на колени, и всё горе вылилось слезами на яшкину грудь.

Отец с матерью убрали свою постель с Яшкиной кровати и постелили его постель. Отнёс Яков на постель Клавдю. Ночь промелькнула, день заиграл ярким солнцем, а Яков всё ещё не мог выпустить из рук свою драгоценную ношу.

Мать подала завтрак и позвала Якова. Поели молча. Потом достал Яков из котомки платок цветастый – матери, картуз высокий – отцу, портмонет с замком – Оське, Заискивающими, унизительными выражениями они благодарили Якова, чувствуя в нём человека.

Как сошлись пути

столяра и графа

Была Речь Посполитая. Были великие лыцари. Было великое царство Польское «вид можа до можа». Были великие паны. Был сейм, где любой пан мог крикнуть: «Не позволим!», и вопросы законодательства страны решались булатным клинком в поединке. Украсив противника шрамом, паны отправлялись в имение, подавали друг другу руку, устраивали продолжительную попойку и любовались своим благородством.

Но сапог Николая I тяжело наступил на царство Польское. После Венского конгресса Польша стала провинцией Российской империи. Органический статут 1832 года упразднил сейм и войско Речи Посполитой. С этого времени польские паны стали идти в ногу с быдлом, которое именовало себя пролетариатом и училось марксистской науке интернационализма и диктатуры пролетариата. Паны и быдло состояли в одной партии ППС и делились на «правицу» и «левицу», но считали себя частью одного тела. «Правица» хотела самоопределения Польского государства, а «левица» требовала всего. «Правица» сверкала именами прославленных родовых панов: Даниковского, Пилсудского, Грабовского, Дмовского. В «левице» было ничем не прославленное быдло: Мартин Каспржак, Роза Люксембург, Юлиан Мархлевский, Феликс Дзержинский.

В 1905 году «правица» решила договориться с царским правительством. Из Варшавы выехала делегация к Витте, во главе с паном Хмовским. Однако ни Витте, ни кто-либо другой из правительства не приняли делегацию.

Среди делегации был молодой отпрыск знатного графского рода, которого пока ещё не называли Ричардом, а просто Рисиком. Это был граф Чернота де Бояре-Боярские2. Молодой горячий граф мечтал носить блестящие эполеты и аксельбанты польского фендрика3. Кроме этого, у него было всё: деньги, титул, поместья, родовые замки.

Когда в приёмной графа Витте один офицер сказал колкость по адресу Царства Польского, молодой граф Чернота де Бояре-Боярские отвесил ему полновесную пощечину и вызвал на дуэль. Но офицер не принял вызова, а Черноту де Бояре-Боярские просто сослали в места не столь отдалённые. По географическому представлению царских чиновников – в Акмолинскую губернию Кокчетавского уезда, в село Воскресенское, под надзор полиции.

Молодой граф купил у промотавшегося помещика имение и вложил свои капиталы в скотоводство, пользуясь даровой силой киргиз-казахских племён.

Одиночество располагало к чтению, и у графа скоро появилась богатейшая библиотека. Шкафы вмещали в себя фолианты и манускрипты, здесь были и Эдрон-Брокгауз, и всевозможные брошюры, Спиноза и Некрасов, Кант и Чернышевский, Спенсер и Роберт Оуэн, Ницше и Карл Маркс. А на письменном столе в кабинете лежала постоянно раскрытая книжка «Записки пана Дмовского4».

В село Воскресенское Кокчетавского уезда Акмолинской губернии Яков пришёл другим путём – от села к селу, от города к городу. Много профессий он перепробовал, но упорно не подпускал голод к своей семье. Когда весной он остановился в селе Воскресенском, Клавдя нянчилась с пятилетней дочуркой Настенькой и ждала сына. Двигаться дальше было тяжело.

Яков снял квартирку в две комнаты. В сенях поставил верстак и принимал столярные заказы.

Однажды около ворот квартиры Якова остановился экипаж. Управляющий графа позвал Якова.

– Садись вон рядом с кучером. Граф вызывает. Работу дать хочет. Угодишь графу – заплатит щедро, а если увидишь, что работа не по тебе – сразу откажись. Только помни, что называть графа надо «Ваше сиятельство», но на колени перед ним не вставай – не любит граф этого. Он немного особенный. Помни, что граф не любит пьянства и вранья. Что сделаешь не так, сразу признайся.

Скоро экипаж въехал во двор имения. Управляющий указал Якову на скамейку:

– Посиди, их сиятельство сейчас приедут. Гурты осматривает.

Яков от нечего делать разглядывал двор. Но вот в ворота въехал всадник. Ловко соскочил с коня и бросил поводья конюху. Яков забыл посмотреть на того, кто приехал, он залюбовался конём. Это было какое-то произведение искусства. Сколько грации в каждом движении. Малейший изгиб тела обнаруживал новую красоту. Можно было любоваться калейдоскопичностью его прекрасных движений.

Только когда управляющий толкнул Якова в плечо, тот увидел перед собой человека, одетого в изящный костюм. В человеке, как и в его коне, тоже чувствовалась порода: стройный корпус тела, холёное лицо, нежная кожа, плавные красивые движения – всё это сочеталось в одно целое и забирало человека под своё влияние.

– Что, паренек, растерялся?

– Да, нет, ваше сиятельство. На красоту вашей лошади загляделся, простите. Даже вас не заметил. Первый раз такую красоту вижу.

– А что, красив мой Буцефал? Прохор, подведи коня. Вот, возьми его за повод.

Яков протянул руку к поводу, но глаза коня вдруг загорелись злобным огнём, ноздри раздулись, всё тело задрожало от оскорбления.

– Видишь, как он горд. А от этого ещё красивее становится. Трудно такую гордость покорить.

– Били его мало, да кормили хорошо, вот и гордости много. Любую тварь битьём да работой изнурить можно, ваше сиятельство.

– Не за эти ли слова тебя сюда выслали?

– Нет, ваше сиятельство, я сам пришёл сюда, сам и дальше пойду искать лучшего.

– Ну, а здесь что тебе надобно?

– Да вот, ваш управляющий привёз. Сказывали, что работа есть.

– Ну, пойдём.

Граф привел Якова в большую комнату и показал на шкафы, уставленные книгами.

– Вот, видишь шкафы? Отремонтировать надо и такие же новые сделать. Сможешь?

– Постараюсь, ваше сиятельство.

Яков горячо взялся за дело. Тонкая работа увлекла его. Шла она у него быстро. Граф был доволен.

Однажды граф заглянул в библиотеку и увидел, что Яков сидит на верстаке, углубившись в чтение. Не заметил он графа, книга целиком захватила его. Граф увидел, что Яков читает книгу Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра».

– Пан понимает, что тут написано?

– Нет, ваше сиятельство, не понимаю.

– Так ты бы взял вон сказки.

– Не в этом дело. Смысл книги я понимаю, но не понимаю, как можно в книге писать такое. Книга хорошему учить должна, людей добрыми делать, дикость-зверство уничтожать, а здесь что сказано-то: дал мне бог силу, так все для тебя не люди. Или эта книга не для нас писана, а в секрете таится, для тех, кто людям жизни не даёт?

– Ах, вот ты о чём. Да, дружок, трудно понять это нормальному человеку. Эту книгу сумасшедший писал, но кажется, умные люди его больше слушают, чем Льва Толстого.

– А мне кажется, что граф Толстой в другую крайность впадает. Он дорогу расчищает вот этим белокурым бестиям, сверхчеловекам. А душа-то у всех одинакова. Всем воли да жизни хочется. Красоты, жизни да радости. Вот господин Некрасов разве не правильно пишет?

Так разговорились граф и столяр. Темно стало в комнате, перешли в кабинет. На прощание граф дал Якову несколько книг и разрешил ему пользоваться библиотекой. В библиотеке графа Яков впервые узнал про словарь иностранных слов и энциклопедию – ключ к пониманию книг.

Частенько Яков оставался у графа, и они обсуждали прочитанное. Яков показал графу свою тетрадь, в которую он выписывал лучшие стихотворения и афоризмы, наивные по содержанию, но полные горячей веры в лучшее:

Иди к обиженным,Иди к униженным,По их стопам.Где горе слышатся,Где тяжко дышится,Будь первым там.Или:

Вода стоячая гниёт,Железо ржавеет без дела,И так же пропадёт и тот,Чью душу лень и праздность съела.Или:

Наш век – амбар ростовщика,Куда всё сложено,Что ветхое и гнило.Собрало времени рукаИ в кучу ветхую сложила.Какой здесь понабросан хлам?Добра и зла увидишь кучу.То здесь валяются, то там:Куски стыда, обрывки чести,Клочки весёлости былой,Продажных мнений ворохаИ слова честного крупица,А где-то там, в сыром углуКусочек правды на полуЛежит, завернутый в обмане.Несчастливое число

Обе комнаты квартиры Клавдя держала в чистоте. Всё было убрано просто, но с любовью к cвоему гнёздышку. Бедность и нужда упорным трудом не допускались в дом Якова. А веселья и счастья было достаточно. Клавдя получила чудесный подарок, о котором она раньше не имела даже представления – швейную машину «Зингер», а полсотни открыток с рисунками Самокиш-Судковской украсили стены комнаты. Клавдя шила распашонки и пелёнки для ребёнка, и тоскливые вятские песни звучали теперь как-то бодрее и счастливее. Иногда Яков выполнял работу дома, и песни становились ещё веселее. Их слова и мотив только подчеркивали их тихое счастье. Клавдя запевала, а Яков подхватывал:

Невелицка птицка-ластоцкаС моря на море перелетывала,И садилась птицка-ластоцкаОсреди моря на белый камешек,А со камушка на желтый песоцек.Она слушала-слушивала,Говорила-приговаривала:Не кукует ли кукушка во бору,Не кукует ль серая во сыром —Тужит-плачет красна девка в терему,Тужит-плачет, убивается…Вдруг Клавдя выронила шитьё и схватилась за живот. Яков кинулся к жене.

– Скоро уж, Яшенька, беги за Карповной.

Карповна – чистенькая добродушная старушка-повитуха спокойно уложила Клавдю на кровать, ощупала кивот, поправила ребёнка и заявила Якову:

– Ну, батюшка, тут без тебя обойдёмся, а ты в добрый час иди баньку топи. К вечеру будет. Только вот несчастье, число-то сегодня больно нехорошее – тринадцатое, чёртова дюжина… Потянуть бы тебе до завтрашнего дня.

Но дотянуть не удалось. Так тринадцатого июля родился сын.

Ночью Клавдя сказала, лёжа без сна на кровати:

– Как сына-то назовём? Глянь святцы, Яшенька.

– Тит, Валериан, Павсикакий, Гавриил. Ну, вот и назовем Гавриил.

– Ганюшка… Дайте мне его, покормить надо. Как крестить будем? Крёстной Карповна не откажется пойти, а кого крёстным позовём?.. Знаешь, а ты выдь завтра до восхода солнца за ворота, да первого, кого встретишь, зови в крёстные. Кто бы ни был – нищий ли калека, купец, богач, любого зови, не выпускай.

Утром Яков сел на скамеечку около палисадника и стал ожидать встречного. Ни одного прохожего не было видно. Вдруг из-за угла выехал экипаж. Град Чернота де Бояре-Боярские возвращался из гостей. Яков не посмел остановить его, но граф сам остановил экипаж:

– Мой друг, третий день не вижу тебя на работе. Не случилось ли чего печального у пана?

– Нет, ваше сиятельство, наоборот, у меня великая радость. Родился сын.

– Так не от счастья ли ты из дома ушел в такую рань?

– А вот крёстного отца ищу сыну. У меня нет родственников и знакомых, так теперь должен первого, кто встретится, позвать.

– Ну, и кто встретился?

– Да пока ещё никто не встречался.

– Значит, я первый встречный.

– Что вы, ваше сиятельство.

– Судьба, друг мой. Не гони её. Веди же в дом, Яков.

Граф вошел в дом. Клавдя взволнованно натянула одеяло до подбородка.

– Пусть панна не смущается. Не надо смущаться своего родственника. А где же мой крестник?

Граф задел пальцем розовую щечку ребёнка, смешно чмокнул губами.

– Сегодня, пани, удобно крестить мальчика?

– Как ваша милость хочет.

– Позволит пани мне взять все хлопоты о крестнике на себя?

– Как вам угодно, ваше сиятельство.

– Прошу пани считать меня родственником и не смущаться. Крестить будем дома, пани. Об остальном управляющий позаботится.

Граф наклонился над постелью, взял Клавдину руку и поцеловал её.

В четыре часа подъехал экипаж с графом, извозчик привёз попа с дьяконом и псаломщиком, на подводе прибыли ящики, коробки, корзины.

Поп благословил роженицу и присутствующих, сунул для поцелуя руку, но граф вместо поцелуя слегка её пожал.

– Ваше сиятельство – католик. Как же вы берёте на себя святое таинство церкви православной?

– Во имя многострадальной матери божьей, а она для всех мать.

Псаломщик установил купель, а дьякон подал попу облачение. Управляющий принёс свертки с бельём для новорожденного. Поп забыл про обряд и с завистью ощупывал батистовые простыни, шёлковые одеяла, дорогие кружева. Граф напомнил:

– Приступайте, батюшка. Ребенка застудить можно.

После обряда крещения управляющий подал на стол вина и закуски. Внимание причта было тут же поглощено изысканным угощением.

Граф поднёс роженице длинную высокую рюмку искрящегося вина и поставил перед ней открытую коробку шоколадных конфет.

– Прошу панну кушать и пить за счастье своего сына.

После выпитой рюмки вина голова Клавди закружилась, и всё это показалось ей сказкой: граф, шёлк, батист, кружева, конфеты, запах росного ладана и аромат гаванской сигары.

Ночью Клавдя сползла с постели и упала перед образом богородицы.

– Мати божия, благодарю тебя за радость и счастье. Сохрани ему это счастье на всю его жизнь.

Путь к стране солнца

Весной 1911 года граф Чернота до Бояре-Боярские получил амнистию и возвращался в Польшу. Перед отъездом он рассчитался с Яковом и вручил ему казначейскую книжку.

– Ты, Яков, не лодырь, не пропадёшь. Но в жизни бывает всякое. Я крёстный отец твоему сыну и хочу обеспечить ему дорогу в жизнь. Это не милостыня, просто хочу позаботиться о судьбе своего крестника. На этой книжке числится десять тысяч рублей, но взять их можно только для его учения в школе, в пансионе, в университете. Ты дал ему жизнь и должен eё сохранить, а я – помочь развить его душу. Я уезжаю и, быть может, мы никогда не увидимся. Прощай.

Через месяц уехал и Яков с семьей.

Он ехал с попутными подводами, направлявшимися в Экибастуз за солью, возившими руду и другие грузы. К августу месяцу он был в городе Усть-Каменогорске, расположенном у отрогов Алтая.

В день приезда в городе был страшный град, который выбил почти все стекла. Яков достал алмаз и принялся стекольничать. Через месяц у него скопилась большая сумма денег – более двухсот рублей. Яков решил остаться в этом городе на зиму, а там – что бог даст. Он снял сравнительно недорогую квартиру из трёх комнат. Не пожалели денег на украшение квартиры. Хозяин дорожил этим аккуратным и заботливым квартирантом.

Снова дом Якова наполнился песнями, семейной радостью. Иногда Яков читал вслух книги, потом они обсуждали их смысл.

Жили небогато, но и не знали нужды. Яков не торопился выполнять заказы, добиваясь не только прочности и практичности предмета, но, главное, его красоты. Это обеспечивало ему постоянных заказчиков и хорошую репутацию.

Росла семья, росли заботы. Но Яков работал, не покладая рук. Он имел несколько специальностей, среди которых немалую роль играло переплётное дело. В городе было много политических ссыльных, и они охотно давали заказы на переплёт книг. Но это ремесло не только обеспечивало дополнительный заработок, но открывало большие возможности к развитию. Каждая книга была и хорошо переплетена, и внимательно прочитана.

Внутренний мир Якова не был ограничен только семейным счастьем, обывательским благополучием. Он многое видел и многое стремился понять. Книги обжигали мозг, но не утоляли жажды, создавали ещё большую путаницу в голове.

А Яков рвался вперёд.

Детские мечты о стране восходящего солнца давно были убиты правдой жизни. Яков видел, как бедные дети Поднебесной империи бродили по улицам сибирских городов, продавая замысловатые изделия или показывая фокусы. Он пытался разговориться с ними о жизни в их стране, но они отвечали:

– Китая – шипико шанго. Китая бедного народа много-много, богатая народа мало-мало. Плохо Китая, если денига нето, земля нето, фанза нето.

– А как же сады, цветы, пагоды, рисовые поля?

– Китая сады много, пагода много, риса много, но всё багатая китайца взяла. Бедная китайца умирала много.

Яков знал уже закономерность общественных отношений. Он прочитал Адама Смита, Элизе Реклю. Многое открыл ему Виктор Гюго в романах «Человек, который смеётся», «Девяносто третий год». Он знал об эксплуатации, прибавочной стоимости, о капитализме и его системе, о государстве и религии. Он видел врага достаточно ясно во всём его сложном могуществе, но дальше шло раздорожье без указателей. Яков искал людей, которые знали этот путь, и находил таких, которые, по крайней мере, были уверены, что его знают.

Город Усть-Каменогорск был местом ссылки неблагонадёжных и политических поселенцев. Они составляли основное ядро городской интеллигенции. По своей сущности они не были способны к революционной борьбе, но добросовестно выполняли роль культуртрегеров. Город многим был обязан им. Ими был создан городской сад, построены Народный дом, школа, библиотека, устраивались воскресные чтения.

Один из таких культуртрегеров Костюрин видел рост страны в индустрии и технике, и, насколько позволяли ему средства, прививал технику в городе. Им были организованы механические мастерские, электростанция, паровая мельница и маслобойный завод. Его не столько прельщала прибыль, сколько увлекала идея индустриализации глухого сибирского города. Он говорил:

– Пусть каждый, имеющий капитал, сделает столько, сколько может, и наша страна будет могущественной, а народ просвещённым.

Однажды Костюрин пригласил Якова для столярных работ по отделке кабинета и библиотеки. Он ждал приезда сына, закончившего учение в Лейпциге.

Работа, как всегда, увлекла Якова, но обилие книг было тем искушением, которого он не мог избежать. Так однажды Костюрин застал его за чтением книги. Грамотный рабочий был вообще редкостью, а читающий Роберта Оуэна – тем более.

– Что, переплёт нравится?

– Нет, господин Костюрин, человек, который книгу написал. Такую книгу надо было бы каждому давать бесплатно, учиться по ней. Пусть бы каждый так жил и работал.

– Господин филантроп в рваных штанах, за чтение такой книги, а не только за жизнь по этой книге, полагается ссылка. А вы – учиться по ней. Не вздумайте сказать господину уряднику, что читали её у меня. Меня могут не сослать, я уже сослан, а вам не поздоровится.

– Но ведь это лучшее, что может сделать человек людям.

Разговор перешел в спор. Оба волновались. Наконец в библиотеку вошла дама.

– Опять ты шумишь со своим Робертом Оуэном. Мы давно ждём тебя обедать.

– Верочка, вот этот пролетарский изверг наступил мне на любимую мозоль, Знаешь, он чутьём понял и одобряет мою систему. Ну, пойдём обедать с нами.

– Да удобно ли будет? Вы вот насчет рваных штанов говорили, так может не стоит?

– Ну, утешил, – залился смехом Костюрин, – это книга такая есть. Написал её такой же столяр, как и ты, а заглавие у неё – «Филантропы в рваных штанах». Вот она, прочти. Только, понимаешь, она не одобрена святейшим синодом для народного чтения. Так что помалкивай.

За обедом Костюрин смеялся и рассказывал своей дочери:

– Понимаешь, Ноночка, этот sancta simplicitas понял Оуэна. А вы спорите, что народ не понимает добра.

Костюрин задел ещё несколько острых вопросов, и его поразила начитанность Якова, его резкая самобытная оценка явлений и идей.

– Позвольте, вы – ссыльный?

– Нет.

– Но… Вы учились?

– Четыре класса окончил.

– Но откуда у вас эти знания?..

Так началось знакомство, которое ввело Якова в круг интеллигенции, революционных мыслей, открыло доступ не только к переплетённым книгам, но и к статьям, напечатанным на шапирографе. Эти люди видели в Якове самородка и старались втиснуть в его голову свои идеи. Но хрупкие идеи ломались об угловатость суждений и аргументов Якова.

Всё же это знакомство сделало многое в развитии Якова. Он видел в них хороших учителей, но не чувствовал их уверенности в правоте.

Часть 2. Усть-Каменогорск

Не мир я принёс вам…

Помните ли вы картину Ржевской «Весёлая минутка»? Она так мило рисует это примитивное счастье, которое не всегда заглядывает в комнаты тружеников. Такое несложное счастье прочно, кажется, свило себе гнездо в доме Якова. Трезвый, сильный, смекалистый, неутомимый работник, он умел обеспечить семью. Это давалось неутомимым трудом, но сам труд был весёлым и радостным.

В долгие зимние вечера Яков столярничал. Тогда комната наполнялась лихим свистом шерхебеля, солидным шипением фуганка. Пол покрывался жёлтой пеной стружек и приятным запахом смолы. Четырёхлетний Ганя зарывался в стружки, кувыркался в них. Иногда отец бросал работу и, схватив в охапку стружки вместе с сыном, говорил матери: