Полная версия

Образы и мифы Цветаевой. Издание второе, исправленное

∞∞∞∞∞∞жаль…

И нажаривала

И наяривала

Механическая рояль… 157

1) Автобус

2) Дорога вверх

3) Папоротник жара

4) Ворота в пустоте, акведук, шум воды

5) Кафе, хозяйка, граммофон, танцы (вошел <танцовщик> последнее – ПОКОЛЕНИЕ!) —

6) Автобус обратно – торговец – завистливый 150

Ты мне не рифма!

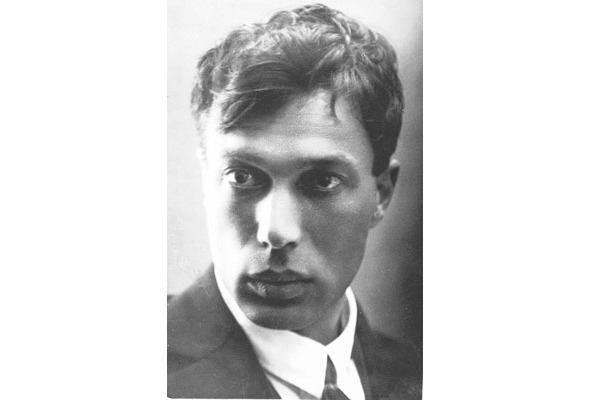

Биографический контекст первого плана к поэме в 1933 году – получение <в начале мая> 1933 г. известия от сестры Аси о смерти брата на открытке с видом Музея, построенного отцом: крестиком здесь помечен дом, в котором жил Пастернак. Откликаясь на открытку, Марина Ивановна написала Пастернаку, что приняла его «в свою семью». Еще одно событие – получение от Пастернака сборника «Борис Пастернак. Стихотворения. В одном томе». Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1933. В состав сборника вошли стихи «Сестры моей жизни», «Тем и вариаций», «Поверх барьеров», поэмы «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт», «Спекторский». В разделе «Смешанные стихотворения» – явное посвящение «Анне Ахматовой» и завуалированное «М.Ц.» – посвящение Цветаевой («Ты вправе, вывернув карман…»), что тоже могло вызвать ревнивое чувство. Здесь же – стихи сборника «Второе рождение» (1932), за исключением трех стихотворений. Об этой книге Цветаева напишет в Кламаре в июле 1933 года хвалебную статью «Поэты с историей и поэты без истории», но ее отношение к сборнику было неоднозначным. Цветаева восстала против стихов «Любимая, молвы слащавой…», обращенными к З. Н. Нейгауз, восприняв их предательством: 158 159

27 мая 1933 года в эмоциональном письме она возмутилась Пастернаком, использовавшим опыт книги «После России», а именно, мотив цикла «Двое»: «Ты мой единственный единоличный образ (срифмованность тебя и меня) обращаешь в ходячую монету, обращая его к другой. Теперь скоро все так будут говорить. <…> А я, тогда, отрекусь. Не вынуждай у меня этого жестокого вопля: (как раньше говорили: Ты мне не пара)

– Ты мне не рифма! <…>

Этого ты не сказать, не отказаться, на это не посягнуть». Огорчаясь снятому посвящению ей в «Высокой болезни», она язвительно пишет о том, что кто-то из советских писателей видел его «на трамвае с борщом». Для Цветаевой места в пастернаковской жизни . Она ПРИНИМАЛА его в свою семью он разрывался между двумя женщинами и семьями. «Какие жестокие стихи Жене «заведи разговор по-альпийски», это , до зубов вооруженному, можно так говорить, а не брошенной женщине, у которой ничего нет, кроме слез. Изуверски-мужские стихи», – оскорбленно замечает Марина Цветаева в письме 1933 года, увидев лишней. В этом же письме – о своих седых волосах, поэтому в голосе Цветаевой нельзя не услышать тоски по молодости, по женскому счастью. А еще – тоски по отсутствующему знатоку поэзии и истинному ценителю ее творчества! смел смел смел не было другими мне себя 161 162 163 164

Обиду как движущую силу лирики Цветаева называет, работая над стихотворением «Кварталом хорошего тона…»: «P.S. Очень важное!

Когда отпадет социальная обида, иссякнет один из главных источников лирического вдохновения: негодование

Поэт, которому все уступают первое место: – дичь.

Следом – мысль: «Попытаться дописать «Автобус» (дай Бог!)». Она вернулась к «Автобусу» в конце ноября. Еще одна запись, рисующая эмоциональное состояние Цветаевой этого периода, сделана в первый день нового 1936 года. Это констатация круглого одиночества, творческого кризиса, равнодушия, негодования и горечи, старости, отсутствия любви. Радость приносят только общение с природой и книги. Цветаева писала в болезни, и поэтому многие мысли заострены, но все-таки становится понятно, что она огорчается своей поэтической неплодовитости, объясняет «засуху в стихах» женской непривлекательностью, печалится оттого, что дети растут не такими, какими она хотела бы их видеть. И следом – о Пастернаке, приезжавшем весной из союза, который влюблен в красавицу-жену и не пожелал с ней ни минуты провести . «1936 г. 1 января без четверти пять 166 167 наедине го

– Я сейчас задумалась: что окажется последним написанным в 1935 г.?

– И вот. (Это око видит сроки). Сказано о вокзальных часах, а вышло о Боге (или о луне). О чем-то круглом и одиноком, высоком и одиноком. (Хорошо о часах: 168 башенных

Мой прошлый год. Очень мало написано. События: Мурина тетрадь – 14 июня 1935 г. Volle-Juir – Фавьер (событие природы) – люди? с Унбегаунами. Приятная минута с архитектором. (Повеяло ширью.) 169 го Приятельство

Самочувствие? Тюремное – без бунта. Но и без веяния одиночного заключения. – приблизительно ко всему. Больше всего радуют книги. Ничего ни от чего и ни от кого не жду. <…> Стихи? Все чувства иссякли, кроме и . – а я всегда жила будущим, равно как – прошлым (это – осталось.) Я вдруг – прозрела, увидела самую простую вещь: что мужчины, даже поэты, любят за наружность, а не за душу. <Борис> Пастернак, приехавший весной из союза, не нашел нужным провести со мной наедине ни получасу – потому что влюблен в жену-«красавицу». <…> Мужчине нужно «мягкое», , напоминающее всех девушек и женщин – хотя бы того же типа. Тип девушки. (Потому они так безбоязненно меняют: бывшую – нет седую – блондинку – на сущую: завтра – седую!) <…> А теперь вижу: очень просто: кругловатый нос, улыбка, хохот, лепет, вилянье, и – главное – . И – влюблен. Сразу. Всякий. От солдата до маститого писателя. Ибо – «ewig-weibeich». Равнодушие негодования горечи Нет друзей, нет любви, нет перспективы общее равнодушье 170

Но мне ( в любви) ведь то же – «ewig-weibeich»? материнство

– не жалко: ни молодости, ни всего того любовного. Ему я обязана – тремя четвертями написанного: не «их» любви, которойой не было, любви – к ним, которых – <…>». В октябре Марине Ивановне исполнится 45 лет. По-видимому, она ревнует Пастернака и к дочери Але и вообще находится с Алей в соперничестве, как молодая мать взрослой дочери. На ту же тему много в письмах к Тесковой, например, в письме от 28 декабря 1935 г.: «Если бы меня любил – скажем, по старой памяти – Борис Пастернак – Аля была бы у него права, а я виновата: ибо ей лет». 28 февраля 1936 года Цветаева размышляет о власти пола и безвластии души, о своей «чудовищной» обратной предрасположенности, думает о Рильке, о Пастернаке – о тех, с кем у нее была в жизни исключительно . Она убеждена, что только могла бы предпочесть дружбу любви. Называет себя чудовищем, потому что у нее в цене мудрость, а не молодость. Поняв своей не было всегда 20 заочность женщина-поэт 171 172 173 174

Полгода спустя годовщина пастернаковского приезда в Париж в рабочей тетради «Автобуса» отмечена записью, в которой Цветаева пишет о рождении вдохновения, о том, что иногда оно приходит по инерции; что она трудно пишет, потому что рассуждает о тех вещах, которых недостает в жизни. Молодость свою оплакивает, себя и то, что ее любили , и свои 44 года БЕЗ ЛЮБВИ, и даже Вере Буниной немножко завидует, потому что та поглощена любовью к : «! <…> М.б. вдохновение и есть инерция? Самодеятельность> головы (ибо в писательстве>, как ни странно, почти ни при чем самых „сердечных“ вещей, самых воплей сердца!) Во всех случаях кому-то . <…> (7 июня 1936 г.)». Таким образом, поэма «Автобус» выросла еще и из неудовлетворенности поэтическим эхом, из женской обиды на нелюбовь. Дионисиево ухо Марины Цветаевой требовало другого «отзыва» на свой голос. Поэма «Автобус» – попытка восполнить отсутствующее в жизни понимание. не те великому человеку NB сердце спасибо го 175

И я б хотел, чтоб после смерти,Как мы замкнемся и уйдем,Тесней, чем сердце и предсердье,Зарифмовали нас вдвоем». 160«Удавиться нам от жизни от хорошей…» 27 ноября 1935 г. – » го 165 Башенных …… часов —одиночество…) КруглоеОкеана за окоем

В 1925 году Пастернак писал Цветаевой о том, что природа становится историей, и ему бы хотелось быть историографом. Это должно было быть близко и понятно Цветаевой, которая в письме 1933 года к Вере Буниной написала, что в ней «вечно и страстно борются поэт и историк» (VII, 253). Вероятно, поэтому в черновиках «Автобуса» возникнет имя автора «Бедной Лизы» и великого историографа Карамзина: во время работы над отрывком «Каждый росток – что зеленый розан…»:

Появление в таком контексте фамилии Карамзина могло быть связано с любовью к природе, с мыслью Пастернака, об историзме творчества: «Даже огурцы должны расти на таком припеке, на припеке исторического часа». 177

Превращение автобуса в ошалелого бычка происходит благодаря близости природе . героиню за город, она, восхищенная, открывает зелено-голубо-лазоревый мир искусства. Вариант того же мотива – в стихотворениях «Поезд жизни», «Побег», в черновике письма Цветаевой к Б. Пастернаку: «…я рвалась, оглядывалась на Вас, заглядывалась на Вас – как на поезд заглядываешься долженствующий появиться из тумана и который хочешь-не хочешь – увезет». Под действием загорода душа лирической героини делается юной, радостной, ее глаза прозревают. Спутник дарит глазам Цветаевой хрусталик искусства; его умение видеть мир делает ее богаче. В поэмы, в : стихов спутника Он вывозит с ним черновике не вошедших в окончательный текст строчках 178

Во время работы записан вариант «проросшим глазом», сближающий творчество с прорастанием зерна. И раньше «крестьянские» глаза, «зеленые – соленые», (I, 426) были символом лирики. Цветаева не обычная крестьянская баба, а поэт, и потому она иногда застится от солнца, смеется или плачет, если чьи-то стихи оказываются лучше, чем ее собственные, если световой ливень чужой лирики заставляет опустиить глаза, как это было в 1918 году с Блоком и в 1925 году с Пастернаком («Русской ржи от меня поклон…»). Она умеет забыть о своих царствах, своей гордыне, превратиться в благодарного читателя чужих стихов: 180 181

Это же ударение встретилось в стихотворении Пастернака «Годами когда-нибудь в зале концертной…»: «Художница пачкала красками тра’ву…» из сборника «Второе рождение». Это стихотворение вошло и в однотомник 1933 года, подаренный Пастернаком. У Цветаевой Навуходоносор – символ близости природе, воплощенной в . Вероятно, Цветаева вспоминает этот образ, так как именно Навуходоносор II в 6 веке до н.э. построил висячие сады Семирамиды, одно из семи чудес света. В поэме упомянут и Ж.-Ж. Руссо. Поэт – Навуходоносор и «Жан-Жаков брат». Навуходоносором II и обожателем Лотоса назвал себя в одном из писем влюбленный в Элизу Криниц, в свою Мушку, поэт Генрих Гейне. 80-летию со дня смерти Гейне Цветаева посвятит запись в рабочей тетради 17 февраля 1936 года. По всей видимости, Цветаева вспоминала и «Юбилейное»: чужой лирике последних 183 184

В рабочей тетради, среди черновиков – двустишие, строящееся на игре звуков: «Навуходоносор / Поведи носом. Бычком на зеленом лугу Цветаева вновь почувствовала себя благодаря пастернаковским стихам. Среди них в книге 1933 года (ранее в книге «Второе рождение») стоит отметить «Лето» (1930): 186

Стихотворение должно было привлечь внимание Цветаевой мотивами лета и друзей, бегства от цивилизации в дом природы, мотивом пастбища, сопоставлением женщин и облаков, близостью неба, пушкинской темой пира во время Чумы, восприятием творчества залогом бессмертия, образом Мэри-арфистки:

У Пушкина не сказано, что Мэри играла на арфе. На арфе играл Реми, герой любимой детской книжки Цветаевой «Без семьи», героиня романа Де Сталь «Коринна, или Италия». Этот инструмент в качестве символа лирики неоднократно встречается в цветаевской тетради в связи с Пастернаком. Лирика – зеленый дым и сон, расплавляющий, словно январское олово, обиды жизни, паруса, возвращающие в русую Русь. Лирическая героиня мчит с поэтом «не за город», а «за календарь», в область искусства, ведь искусство то же произведение природы, но просвещенное «светом разума и совести» (V, 347). Вобрав все соки и токи чужого творчества, услышав звук родной арфы, она цветет, словно : 187 вишневое дерево

Кружение карусели – модель будущего движения от земли, потому что рай Цветаева видела круглым. А называла Марина Ивановна состояние , которые происходили у нее, начиная с 12—13 лет, поэтому воспоминание о карусели в поэме – знак того, что речь идет о состоянии творчества, о дионисийском волнении, охватывающем лирическую героиню. 188 189 каруселью звуковых галлюцинаций

Роли спутников поменялись: теперь вожатая с зазеленевшей хворостиной в руках, вероятно, с вербной веточкой, что озвучивает сходство поэта с пастухом, дующим в дудочку. Скотину выгоняли в поле в первый раз на Юрия, в день поминовения Святого Георгия, с веткой с вербного воскресенья. Спутник лирической героини – ведомый ею на выпас («Зазеленевшею хворостиной / Спутника я, как гуся, гнала»); дитя, идущее к воротам «львиной пастью», в , в «счастье». Белая одежда спутника – духовная чистота и красота творческих парусов, чтобы плыть на парусах стихов «океана за окоем». она гусь цветаевские царства 190 191

Тонкость пояса – черта, сближающая спутника с лирической героиней Цветаевой: «лезгинской», тонкой талией обладают Царь-Девица (1920) и Певица в неоконченной поэме 1935 года – это знак душевной чуткости, способности «сквозь иголочку» (III, 219) стиха пройти в Царство Небесное, библейский мотив, присутствующий у Б. Пастернака в «Волнах» («Второе рождение»):

Из черновой тетради 1924 года в 1933 году Цветаева выписала строки: «Проливать воду в песок только потому, что она не фильтрована. А верблюд (араб) смотрит и умирает». Забыв первоначальный смысл, она прокомментировала их, как слова о Борисе Пастернаке, не отсылающем ей писем из-за неоконченности, и о себе: « (NB! то, что так часто делаю я сама, но из-за неполучения их ни один верблюд (араб) не умирает. Я никому не была нужна как вода». Запись перекликается с мотивами поэмы. Одухотворенный спутник оказывается . Лирическая героиня поэмы раздосадована доверчивостью, с какой вверилась спутнику, окруженному тенетами ее стихов. Она объясняет, что для нее является счастьем, что заставляет ее забыть себя, и это «двойной» ответ, как двойственна речь поэта. Вспоминается детство на , пора «на четвереньках», когда счастьем было найти четырехлистник клевера: 192 193 толст сердцем Севере

Уподобление детворе и коровам не случайно. Поэты – вечные дети. Аполлон получил от Гермеса в обмен на коров. Мотив стиха как четырехлистного клевера, древнейшей эмблемы единства и гармонии, звучал в стихотворении «Стихи растут как звезды и как розы…»: «Мы спим – и вот, сквозь каменные плиты / Небесный гость в четыре лепестка» (1918) (I, 418). В цветаевских рабочих тетрадях до сих пор можно найти засушенные на память листья. Четырехлистный листочек клевера Цветаева клала «на высушку в книжку» – образ из черновиков поэмы «Автобус», – метафора остановки прекрасного мгновения в тетради (гербарий души), сухом поэтическом отчете о прожитых мгновениях счастья, напоминающая мотив пушкинского «Цветка». В поэме речь идет не вообще о счастье, а о счастье . По словам спутника, , счастье не может быть воротами, на которые он смотрит с недоумением. Безусловна связь этих ворот с воротами, у которых расстаются Молодец и Маруся, с дверью с ржавым замком «Красного бычка» и другими символами, воплощающими творчество дверью в Царство Небесное. Вероятно, Цветаева напоминает Пастернаку его стихотворение 1915 года «Счастье» из «Поверх барьеров», вошедшее и в сборник 1933 года, где ощущение счастья сопряжено с красотой природы: кифару поэтов изменившего своему детству 194

И, конечно, стихи Пушкина, сказавшего за сто лет до Цветаевой, 5 июля 1836 года, о своем понимании счастья как свободы передвижения, радости наслаждения природой, искусствами, радости творчества:

Черновик поэмы свидетельствует еще об одной интертекстуальной параллели – «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя: «Счастье? На <нем же> Оксана с хлопчиком» …. Приписка сбоку «дивчина с хлопчиком…» сделанная Цветаевой там же, уточняет украинско-гоголевские коннотации фрагмента. Возможно, Цветаева знала из стихов об украинском путешествии Пастернака в 1931 году, во время которого тот и влюбился в З. Н. Нейгауз. Одновременно это мог быть намек на Асеева и его жену Оксану из близкого окружения Пастернака, с иронией упомянутого в «Юбилейном» В. Маяковским. Добавим, что образ зубочистки, равно как ирония по отношению к «гастрономам», в поэме восходит, очевидно, и к Манилову в гоголевских «Мертвым душам». Как известно, Пушкин подарил Гоголю сюжет поэмы а Цветаева фактически пишет свою поэму по сюжету, подсказанному книгой Пастернака. Тему лирического пространства «Автобуса» усугубляет упоминание при описании встающего на пути колодца: 195 сна

– домовинка из цельного отрубка, любимая, по старым обычаям, раскольниками. видит себя лирическая героиня, живущая, как и в коктебельской молодости, по законам Души. Пастернака в своей жизни Цветаева воспринимала колодцем, в который можно бросить слово «и не слышать дна». В поэме колодец – «Друг», заглавная буква подчеркивает его одушевленность; колодезная вода льется, как будто кровь из вскрытой жилы, как «жизни сон», и это уподобление заставляет узнать неиссякаемый кастальский ток поэзии. Лирическая героиня словно забывает про спутника-поэта, говорит с Другом-колодцем, ощущая в нем гигантскую силу лирической стихии: Колода Старовером 196

Слухом – так узник не слышит птиц!Карамзин на газонах ниц! 176Позеленевшим, прозревшим глазомВижу, что счастье, а не напасть,И не безумье, а высший разум:С трона сшед – на четвереньки пасть… 179(БП-65)По сторонам потянувши носом,Вижу, что был совершенно здравТот государь Навуходоносор —Землю рыв, стебли ев, тра‘ву жрав – 182Но поэзия —∞∞∞∞∞пресволочнейшая штуковина:существует —∞∞∞∞∞и ни в зуб ногой.Например,∞∞∞∞вот это —говорится или блеется?Синемордое,∞∞∞∞в оранжевых усах,Навуходоносором∞∞∞∞библейцем —«Коопсах». (1924). 185 Ирпень – это память о людях и лете,О воле, о бегстве из-под кабалы,О хвое на зное, о сером левкоеИ смене безветрия, вёдра и мглы.И осень, дотоле вопившая выпью,Прочистила горло; и поняли мы,Что мы на пиру в вековом прототипе —На пире Платона во время чумы.………………….И это ли происки Мэри-арфистки,Что рока игрою ей под руки легИ арфой шумит ураган аравийский,Бессмертья, быть может, последний залог.От лютика до кобылы —Роднее сестры была!Я в руки, как в рог, трубила!Я, кажется, прыгала?Так веселятся на каруселиСтаршие возрасты без стыда.Чувствую: явственно поруселиВолосы: проседи – ни следа…Он дальше шел. Он шел отселе,Как всякий шел. Он шел из мглыУдушливых ушей ущелья —Верблюдом сквозь ушко иглы.Счастье? Но это же там, – на Севере —Где-то – когда-то – простыл и след!Счастье? Его я искала в клевере,На четвереньках! четырех лет!Четырехлистником! В полной спорности —Три ли? четыре ли? Полтора?Счастье? Но им же – коровы кормятсяИ развлекается детвораЧетвероногая, в жвачном обществеДвух челюстей, четырех копыт.Счастье? Да это ж – ногами топчется,А не воротами предстоит!Исчерпан весь ливень вечернийСадами. И вывод – таков:Нас счастье тому же подвергнетТерзанью, как сонм облаков.Наверное, бурное счастьеС лица и на вид таково,Как улиц по смытьи ненастьяСтолиственное торжество.По прихоти своей скитаться здесь и там,Дивясь божественной природы красотам,И пред созданьями искусств и вдохновеньяТрепеща радостно в восторгах умиленья.– Вот счастье! вот права…(«Из Пиндемонти»)Потом была колода —Колодца. Басня – та:Поток воды холоднойКолодезной – у рта —И мимо. Было малоЕй рта, как моря – мне,И всё не попадалаВода – как в странном сне,Как бы из вскрытой жилыХлеща на влажный зём,И мимо проходилаВода – как жизни – сон…И, отеревши щеки,Колодцу: – Знаю, Друг,Что потоки – сильныерта и рук Сверх мимоИдут!Творческое негодование

Поэма «Автобус» замещает ВДВОЕМ, которого Цветаевой не хватало в жизни, но вдвоемпочти получается, потому что лирический мотив сменяют ирония и даже сарказм; радостной, восторженной интонации цветаевского голоса приходит на смену раздражение: не

Вариант этих строк в тетради:

навевает тему Востока и Японии и напоминает строки ахматовского стихотворения из первого сборника «Вечер»: «Ива по небу распластала / Веер сквозной», которые Цветаева цитирует в письме 1912 года. Образ веера как символа природной красоты, щедрости и гармонического единства встретится в одном из переводов Цветаевой в мае—июне 1941 года, возможно, как невольное воспоминание об Ахматовой, поскольку в июне Цветаева встречалась с ней, – в переводе стихотворения «Пейзаж» Гарсиа Лорки: «Масличная равнина / Распахивает веер» (II, 385). последних

Вишневое дерево в поэме «Автобус» – из пастернаковского посвящения Цветаевой:

спутник поэмы «Автобус» именует цветной капустой, то есть снижает высокое до низкого, изменяет своему словарю, своему . В дымке волшебного пастернаковского сна Цветаевой хотелось написать свою с ним загородную встречу, точнее, прощание , которого не случилось. Иронический пафос автора в финале можно было бы объяснить стихами «Второго рождения», вошедшими в подаренный Пастернаком сборник 1933 года. В образах кухни и застолья в пастернаковском «Втором рождении» для Цветаевой не было ничего неожиданного, ведь она сама неоднократно соотносила котел, в котором вываривались ее чувства, с приготовлением обеда: «Столовая», «Бо‘роды цвета кофейной гущи…», поэма «На Красном Коне», «Простоволосая Агарь сижу…». Кроме того, соцветия капусты похожи и на облака, и на соцветия лирики – лирические стихи, живущие . Цветаева не могла принять новое пастернаковское : Некое творческое древо, творческое облако слову с глазу на глаз семьями творческое кредо

Эти строки Пастернака из стихотворения «Кругом семенящейся ватой…» – отголосок «Облака в штанах» В. Маяковского:

Знала ли Цветаева стихи Б. Пастернака «Карусель»? Спутник концовки поэмы «Автобус» не садовник и не колдун, творящий свое «варево» из зарев и смол, а «гастроном», с которым нельзя «в сене уснуть». Здесь отсылка к «Лету» Пастернака. Близкий образ – в трагедии «Ариадна»: «Со мной тебе не лечь в зарослях» (Ариадна – Тезею). Для Цветаевой устроенность быта – возможность о нем забыть: «…быт устроен, т.е. – почти устранен» (VII, 505). Пастернак творческое сновидение воспринимает средством организации быта – Цветаева в поэме ведет речь о невозможности . Сено – засушенный клевер, «небесный гость в четыре лепестка», преображенная творчеством природа. Пастернак собирался вносить «пополненье в бюджет», чтобы жить не в творческом сене с Цветаевой, а в тихой квартире с любимой женщиной. Домом для Цветаевой оказывается природа, для Пастернака – «жилплощадь». Цветаева помнила стихи памяти Маяковского (1930): «В сапогах – двустопная жилплощадь, / Чтоб не вмешивался жилотдел» (II, 274). Так она провозглашала абсолютную свободу шага поэта от всяческой власти. На погибшего Маяковского Цветаева оглядывается, говоря о седости и старости. Мотив исчезающей седины: 199 общей постели для лирических снов свои своей

сопоставляет лирическую героиню «Автобуса» с лирическим героем «Облака в штанах»: «У меня в душе ни одного седого волоса». Седость, своих волос Цветаева воспринимала знаком двоемирия собственного существа и писала об этом в одном из писем 1937 года Ариадне Берг, сравнивая себя с деревцем азалии: «Мы с деревцем Вас обнимаем: я – руками, оно – ветвями, а головы у нас одинаково – двуцветные – с двойным светом…» (VII, 512). К теме двоемирия Цветаева вернется в неоконченных стихах 1939 года. двуцветность

В марте 1931 года в первом номере «Нового мира» за 1931 год Марина Ивановна с восторгом прочла стихотворение Пастернака «Смерть поэта» о застрелившемся Маяковском. Впервые его опубликовали с подзаголовком «Отрывок». Цветаева назвала эти стихи «, а заглавие, точное повторение заглавия стихотворения Лермонтова о Пушкине, в письме Р. Ломоносовой написала КРУПНО, подчеркнув значимость пастернаковского произведения (VII, 332). В той публикации последним было двустишие: чудными»