Полная версия

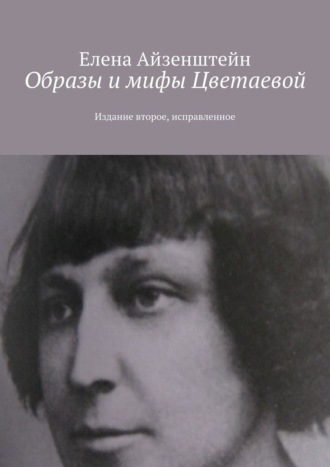

Образы и мифы Цветаевой. Издание второе, исправленное

Образы и мифы Цветаевой

Издание второе, исправленное

Елена Айзенштейн

Нина Осиповна Осипова Рецензент

© Елена Айзенштейн, 2024

ISBN 978-5-4483-4130-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Чувство головы с крыльями

К творческой истории «Поэмы Воздуха»

Памяти историка и археолога

Дмитрия Алексеевича Мачинского

Глава первая. Пришлец в жилище

На сущность новую —

Новые слова… 1

М. ЦветаеваНад «Поэмой Воздуха» Цветаева начала работу в конце февраля 1927 года. Был записан план новой вещи и отдельные строки. Затем вернулась к поэме 15 мая 1927 года и работала над ней вплоть до июня 1927 года. В день окончания «Новогоднего», 7 февраля, она записала: «Мечта о Прогулке в горах – сначала Савойи (купить путеводитель), потом – оказывается – того света. Он . Мечта о другой прогулке – здесь (выбрать место!) – вожу. Оставить до лета, до годовщины его первого письма ко мне, ставя на воскрешающей силе сроков (NB! Додумать)» 2 3 водит я

М. Л. Гаспаров сравнил поэтическую технику Цветаевой в поэме с техникой раннего аналитического кубизма в живописи. Н. О. Осипова рассмотрела поэму в художественно-эстетическом контексте со взглядами К. Малевича и Кандинского. Е. В. Титова отметила, что в поэме «процесс поиска необходимого слова фиксируется в тексте, а не остается за его пределами». Она назвала такой способ построения речи «черновиковым». Надо сказать, это характерная черта и прозы и эпистолярного наследия Цветаевой, подмеченная еще Р. М. Рильке. Любопытна мысль О. А. Клинга о том, что «язык – это и есть та стихия „воздуха“, в которую окунается Цветаева». Слово «Прогулка» приведенной выше записи в словаре Цветаевой, по-видимому, должно быть связано с «Картинками с выставки» Мусоргского. Под звуки музыки Цветаева росла: ее мать виртуозно владела роялем. С музыкой соотносятся звуки посмертия в «Поэмы Воздуха» («Музыка надсадная»). Принципы развития материала в «Поэме Воздуха», построенной на похожих по звучанию и строению слов, родственны . Вместо у автора в поэме – соединяющее части переходные связки-мотивы: «Землеизлучение – Землеотпущение – Землеотлучение – Землеотсечение», этапы подъема души от Земли. 4 5 6 музыкальном финале варьированном повторе музыке темы Прогулки

Первые записи к будущей поэме: – Дверь – Лестница – Улица» – говорят о том, что Цветаева собиралась написать нечто вроде совместного путешествия с умершим в конце декабря 1926 года в швейцарской клинике Валь-Мон поэтом Райнером Мария Рильке, переписка с которым в 1926 году, подаренная Б. Пастернаком, явилась для Марины Цветаевой важнейшим событием духовной жизни. Обращенность к метафизическому адресату, к умершему Рильке, показывают предваряющие черновые, рабочие записи: «Скоро начну читать твои письма», «Наши дни с тобой…», «Близится день / Назначенного свидания». Письмо к Рильке на тот свет, поэма «Новогоднее» завершалась отправкой письма непосредственно «в руки» адресату. Важность образа руки как воплощения единения в поэме подчеркивается в строках: «Уст нет, но руки», «За руку взял – легко и просто». Последний образ в развит в выразительной метафоре: «на волоске моего внимания». Позже, уже в рабочих материалах появятся стихи о безруком свидании: «Мечта новой майских 7 8 9 10 11 12

После отрешения от звука («Мне ли вознестись / отзвучать»), «на один вершок» оторвавшись от земли, лирическая героиня готова обойтись «даже без рук». 14 15 16

Двоемирие будущей вещи дано в рабочих записях 15-го мая 1927 г. двумя освещениями: электрическим и лунным: «Решить: весна или лето? Лучше ранняя весна, как сквозное, пустое. Этапы: Лестница (винтовая, вниз) хорошо бы: два света: сверху лунное, снизу, из <открытой> двери в столовую <электрическое>. Ход через сад. Решить: маршрут: лучше на ту, <малую> террасу (сдается, <провалю>) весь Париж. Фабулы никакой: постояли <пошли>. Все в <образах> перемены, в его <овеществлении> и в моем <развеществлении>. Он почти Ding, я <почти> и <что-нибудь> нарушающее, » Эта запись сделана в день, когда после двухмесячного перерыва была возобновлена работа над поэмой, после редактирования стихов книги «После России»: Цветаева правила цикл «Сон», вернулась к стихотворениям «Променявши на стремя…» – и «Русской ржи от меня поклон…». Она собиралась писать поэму, чтобы дописать «Федру». В записи 15 мая отразились мотивы февральского сна о Рильке 1927 года. В первоначальном плане поэмы ясно намечены звуковое, осязательное, зрительное ощущения и два измерения, «две местности»: нынешняя, земная, и даль будущего, сопряженная с местопребыванием Рильке. 17 18 19 резкий звук! короткую нового

«NB! Не отвлекаться в сторону 1) себя 2) описаний блюсти только взаимную линию преображения. Резко и определенно дать сначала его отсутствие, потом, по мере , его присутствие: руку, дуновение (вздох) или же неопределимый срок полного равенства, а потом разминовение, он во мне притянут землей, а я в нем <пространством>. Из ощущений: ходьба по воздуху упругость, но не твердость почвы, воздух хорошо отдает, коленом раздвигая рожь», – пишет Цветаева в рабочей тетради. моего 20

Первые стихи поэмы мучительно даются поэту. Кажется, начальное двустишие отказывается ему подчиняться. По-видимому, Цветаева сопоставляет начало работы над поэтической вещью с трудностью перехода на тот свет. В рабочей тетради строки:

Начальное двустишие, записываемое поэтом, не всегда передает суть его замысла. Так же и начало перехода на тот свет мучительно, полно тайны. Появляется образ первого гвоздя, напоминание о страданиях Христа, о распятии, о смерти (гроб, заколачиваемый гвоздями). Первый гвоздь – первые строки поэмы и начало расставания со своей земной сущностью. Дверь в незнакомую реальность дается . Она сравнивается с дверью, за которой должен стоять . Очевидно, что слово гость в поэме (немецкое Gast) Цветаева соотносит с Gespénst – призрак (нем.) и Geist – дух (нем.). Сравнение реализуется в следующих стихах: гость «полон покоя». Он уподоблен «хвое у входа», веткам ели, напоминающим, с одной стороны, о Рождестве, о встрече 1927 года, когда Цветаева узнала о смерти Рильке, с другой – о прощании с близким умершим («спросите вдов») и Вечной жизни: разлука – и новая встреча в посмертии. Гость спокоен оттого, что его уже позвал Хозяин дома. «Молния поверх слуг» – соединяющая души электрическая кривая мысли. Неожиданно вместо «Хозяина» появляется «Хозяйка»: так отмечено в поэме женственное начало Души: 22 затихшей гость

Сердце Хозяйки уподоблено березе под топором – это, вероятно, отзвук стихотворения А. К. Толстого «Острою секирой ранена береза…» (1856?), где звучат мотивы неувядаемости красоты природы и неизлечимости любви: «Лишь больное сердце не залечит раны…». Сердце поэта в смерти – сломанный ларец Пандоры. Пандора – «всем одаренная», первая женщина, созданная Афиной и Гефестом, явилась местью Зевса людям за то, что Прометей украл для них у богов огонь. Слепленная из земли с водой, одетая в золото и серебро, по замыслу Зевса, Пандора открыла ларец, врученный богами, и расползлись по земле болезни, соблазны и бедствия. Возможно, Цветаева вспоминала «Мариенбадскую элегию» Гёте: «Богов любимцем был я с детских лет, / Мне был ларец Пандоры предназначен, / Где много благ, стократно больше бед!» (перевод В. Левика), его поэму «Пандора». В «Поэме Воздуха» сосуд, подаренный богами, назван , так как у Цветаевой сердце ассоциировалось с определенными музыкальными инструментами, имевшими форму ящика: с лирой, с гуслями, с цитрой. Отсюда «Расколотый ящик Пандорин» – расколовшийся поэтический инструмент. Ранее образ Пандоры, вместительницы души, встретился в записи к поэме «Новогоднее»: «ГРУДЬ Пандора / Пандорина коробка – / Грудь, в которую сначала робко…»; «Пандорина коробка (<шкатулка>)». В жизни лирической героини сердце стучало от любви; биенье сердце было знаком Гостя. Теперь лирическая героиня утратила свой резонансный ящик, ее сердце не стучит, и ожидание Гостя – молчаливая уверенность «в ухе ответном». Как и в окончательном тексте поэмы, в черновике важен мотив слуха: «Уверенность в ухе / . – Твоя во мне» Названное в черновике «сторожким», ухо адресата поэмы : именно этот эпитет Цветаева не раз использовала, говоря о Пастернаке: «Твое сторожкое ухо – как я его люблю, Борис!» (VI, 251) В окончательном тексте поэмы «пастернаковский» эпитет исчезает. Тот же эпитет ранее встречался в черновиках «Попытки комнаты» (в этой же тетради – черновики писем к Пастернаку): Цветаева писала о метафорическом коридоре души: «от <сторожкой> / Уха – до узловой / Сердца». Это вариант строк поэмы: «от «посадки / Нету» до узловой / Сердца». ящиком двоится 23 24 25 26 27 28 ответном / Сторожком/ Привставшем

Душа не боится новой жизни , а лишь оттягивает момент выхода . Ключ в руках противопоставлен ключу на , поскольку следом – отказ от звучания и уподобление Хозяйки – , мужскому монастырю в Калужской губернии. Там, в Калужской губернии, в Тарусе, находилась дача семьи Цветаевых, родина детства Марины, символ высшей прелести земли, красоты и . В стихах 1916 года, думая о расставании с жизнью, она живописала себя идущей с крестом на груди «по старой по дороге по калужской». В майском черновике «Поэмы Воздуха» в мгновение «землеотпущения» появляются строчки, напоминающие о расставании не только с землей, с жизнью, но и с верой: путь вверх – «без креста нашейного». После смерти душа делается свободной от чувств, обнаженной, как чернокожий земледелец: «Душа без прослойки / Чувств. Голая, как феллах». Образ голой души связан для Цветаевой со страной Поэзии, с африканским происхождением Пушкина. Прослойка чувств – ненужная на том свете, в воздушном мире одежда, как звон поэтического голоса. за дверью за порог нотоносце Оптиной пустыни природы музыки 29

Уши Хозяйки вставали «как фавновы рожки». Фавн (в переводе с латинского, «помогать», быть одержимым», «пророчествовать») – в римской мифологии, бог полей и лесов, пастбищ и животных, дававший предсказания при шуме леса или во сне, сложенные сатурнийским стихом, отсюда его родство с Поэтом. Фавн, воровавший детей, насылавший болезни и кошмары, считался лукавым духом, у Цветаевой он мог соотносится с Чертом-Догом-Богом ее досемилетия. Встреча Хозяйки и Гостя не свободна от воспоминания о любовном свидании, поскольку Фавн – соблазнитель женщин. Он, как и святой Марины Цветаевой, Святой Георгий, или Егорий, – покровитель скотоводства. Культ Фавна отправлялся в гроте на склоне Палатина, называвшегося Луперкалий («волк»). Последнее роднит Фавна с Егорием, . Не случайно в 1928 году Цветаева вернется к тексту поэмы «Егорушка», но так и не завершит ее. Пан, которому родствен Фавн, играл на свирели, поэтому стихи «как фавновы рожки / Вставали» (уши) напоминают о творческом мотиве «Поэмы Воздуха», о моменте вслушивания в голос Гения. Кстати, в черновике поэмы упомянут на начальной стадии отрешения от земли в качестве на тот свет, он указывает дорогу одиночке душе: после 61 стиха «Уступал мне шаг» в черновике следовало: покровителем волков гений проводника

Один из следующих образов рисует напряженное ожидания смерти («как ро – та пли»), мгновение, отделяющее казнимого от гибели, солдат от убийства. Образ подчеркивает силу ожидания и страх перед гибелью. Тишина перед первым звуком Нового мира – еще не отказ от звучания, это Пауза Тишины, после которой должна разразиться трагедия расставания Хозяйки с Телом и «ходячими истинами».

Образ , перекочевавший из «Новогоднего» (1927) письма Рильке на тот свет, где с террасами соотносится устройство Рая («Не один ведь рай, над ним – другой ведь / Рай? Террасами? Сужу по Татрам…»), в беловой текст поэмы не войдет, но рабочие материалы показывают, что Цветаева собиралась «дать лестницу – Террасу – Прощание с дверью», изобразить в поэме мучительность расставания с Домом, который словно не отпускает от себя Душу. Она возвращается к мечте о прогулке с Рильке, причем именно в момент общей прогулки, согласно черновым наброскам, происходит отделение от земли и развоплощение лирической героини: «Прощание с дверью <.> Спешка. террасы 31

: Т террасу, с двумя <местностями>, плющовым окном, уличкой в никуда, даль будущего Можно у

: Беллевюский парк ночью: аллея: обсерватория: спуск – то, где я никогда не бывала ночью»». Судя по записи в тетради, Душа отделяется от земли: Дух Гостя не может стать человеком, поэтому Душадолжна развоплотиться, чтобы не пугать земным в себе: « : уступили: я из <вежливости>, из <сердечного> такта, чуть отделюсь от пола (вершок от полу, от полу) из <почти> <овеществления>, я почти развоплощаюсь, в секунду прощания я его вижу и <одновременно> – исчезаю. – Страх духа – страх <тела>» – записывает Цветаева в тетради. В окончательном тексте поэмы пол «плывет», дверь распахивается, меняя освещение, открывая , в который, как Колумб, тихо вступает Душа: Можно Внутренняя линия Новый Свет 32 33

Ухом – чистым духом —Быть. В раю безруком/ – чистым слухом Горы Своды Или чистым звукомДвижутся? 13Ни разу двустишьеТак не / <> упиралось нрзбр.Какое двустишьеТак сопротивлялось? – Злость! ——Темнее двустишьяНачального. 21Как гость, за которым стукСплошной, не по средствамНичьим – оттого и мрем —Хозяйкина сердца:Березы под топором.(Расколотый ящикПандорин, ларец забот!)Без счету – , входящихНо кто же без стука – ждет?Мастерство без вывески:Гения печать.Не войти, а вывести! 30Дом меня обратно : втянул ― втянутая домом (дверью) Тем, вытянутая Сту'ка следовало. Пол – плыл. НеДверь кинулась в руку.Мрак – чуточку отступил.Глава вторая. В полную божественность но'чи

Следующий эпизод – на лестнице. Присутствие потустороннего Гостя дается в поэме как «распластанность чья-то» и аромат нового воздуха – дыхания Гостя, от которого веет «садом»:

Сад – образ гармонии, красоты, совершенства древесного мира. Вероятно, Цветаева могла вспоминать заглавие последней книги Рильке – «Vergers» («Фруктовые сады» – фр.). В «Новогоднем» Цветаева писала об уходе Рильке в , в . «Край» содержит «рай» – , в переводе с греческого – «сад» или «парк». Для поэта «стихи растут, как <…> розы», а поэтическое ремесло сходно с работой садовника («Утро. Надо чистить чаши…»). Цветаевой близок образ райской Страны Поэзии Бальмонта: «Я обещаю вам сады, / Где поселитесь вы навеки, / Где свежесть утренней звезды, / Где спят нешепчущие реки…» («Оттуда»). Садовый мотив в «Поэме Воздуха» озвучивает цветаевское представление о том свете как об Эдеме, является одним из важнейших образов поэтического мира. новый свет новый край парадиз 34

Цветаева отказывается в поэме от конкретного описания точки на карте, хотя в первоначальном плане у нее значится прощание с городом, « <последнее> видение Парижа»». В черновых материалах – строка: «Над Парижем радужно…». Следом в тетради отречение от земной красоты и зрения: 35

В письме к Пастернаку от 11 мая 1927 года Цветаева писала, что у нее на всю стену план Парижа и « <замечательная> карта звезд». В письме она признается, что в Париже не бывает, не любит его и даже боится «до смерти». В окончательном тексте поэмы вместо неба над Парижем отказ от зрения, уход в «полную невидимость». В этой связи упоминаются – ископаемое красного цвета, употребляемое в краску, состоящее из ртути с серой, и – ярко-алая краска – приметы , мира и (см. «Деревья»), из которого уходит Душа: глаз становится ситом, отсеивающим земные красоты: 36 киноварь кармин этого света жизни крови

Отступление: «Новогоднем» Белевьюский и Парижский пейзажи упомянуты в ироническом ключе. С точки зрения потустороннего Рильке красоты Земли, земные райские кущи выглядят микроскопическими, незаметными, смешными, временными: нового

Цветаева переехала в Беллевю из Вандеи в середине сентября 1926 г., прислав Рильке открытку с видом Беллевю, тяготясь его молчанием, не зная о болезни поэта. Примечательное совпадение: незадолго до смерти, в 1926 году, Рильке жил в гостинице «Белльвю» в Сиере, где его секретарем стала русская девушка Евгения Черносвитова! Мысль о Беллевю впервые встречается в записях к «Новогоднему» письму Рильке на тот свет: «Мечта: Bellevue (вид на землю) Савойя <…>». Обобщенные в «Новогоднем» – возможно, воспоминание о дворце в Вене, отличающемся необыкновенной красотой. Великолепный парк Бельведерского дворца украшен удивительными по красоте фигурами сфинксов. Упоминание Бельведера, возможно, связано с тем, что Рильке, уроженец Праги, был подданным Австро-Венгрии и должен был знать, как прекрасен этот дворец. 37 38 39 Бельведеры

Рай в мифологической традиции рисуется через образы сада, города, небес. Земной рай Цветаевой в «Новогоднем» – «из гнезд и веток / Городок». Она живописует – обитель для птиц, деревьев, дворцов и соборов. Ту-светный рай Рильке – амфитеатр, театральная ложа, из которой умерший поэт, находящийся на одной из ступеней бессмертия, снисходительно смотрит вниз. Химеры – скульптуры крыш красивейшего собора Парижа Нотр-Дама и иллюзорность прелести Земли. лучшую Землю

В записи к «Поэме Воздуха» звучит вопрос к Рильке: «Там лучше? – Иначе», – отвечает тот. В окончательном тексте «Поэмы Воздуха» подчеркивается, что потустороннее бытие – это путешествие вне Времени, географической широты и долготы: 40

Ночь в набросках к поэме метафорически рисуется страной и еще одной : «В черноту как в княжество / Рвется!»; «Тьма! Вторая родина!». родиной души 41 42

Присутствие потустороннего Рильке дается в тетради через тепло, обратно покойникам, призракам, как первоначально обдумывала Цветаева, он , живое «облако», образ, проникнутый библейскими ассоциациями, знакомыми по книге «После России» (см. «Облака»). В черновых материалах к поэме соединение с Рильке рисуется в строках: «Сразу вступила / В облако теплое». Проводник, по Цветаевой, зная трепет, страх, робость вхождения на тот свет, должен помочь избавиться от этих чувств спутнице. 43 44 живой свои

Мотив в черновиках поэмы, не вошедших в окончательный текст, связан со временем, когда Цветаева прощалась с Рильке: февраль – последний месяц пребывания его души на земле (40 дней со дня кончины Рильке – 7 февраля), февраль – конец работы над «Новогодним» памяти Рильке и начало замысла «Поэмы Воздуха». Цветаева обыгрывает в черновике мотивы тепла и холода. погода противопоставлена присутствия Рильке: «И, общее место любви и <смерти> / Вдвоем не бывает холодно!» В черновике первое различие героини и ее вожатого («Мы, а шаг один!») дается как «Первое неравенство». Свое ощущение движения по Воздуху Цветаева передает через сопоставление со сном. Ей кажется сравнение неубедительным. У нее и у него свой шаг – «одиночный», как у узников. Пословица: «Сколько ни платай, а новое припасай» – напоминает о необходимости сбросить старые, ветхие сандалии души. февраля Февральская теплоте е 45 46 47

Вдоль стены – распластанностьЧья-то. ОдышавСадом, кто-то явственноУступал мне шаг. —Расцедив сетчаткоюМир на сей и твой, —Больше не запачкаюОка – красотой!)Оболочки радужнойКиноварь, кармин…Расцедив сетчаткоюМир на сей и твой? —Больше не запачкаюОка – красотой!В Беллевю живу. Из гнезд и ветокГородок. Переглянувшись с гидом:Беллевю: острог с прекрасным видомНа Париж – чертог химеры галльской —На Париж – и на немножко дальше.Приоблокотясь на алый обод,Как тебе смешны (кому) «должно быть»,(Мне ж) быть, с высоты без меры, должныНаши Беллевю и Бельдеверы.(«Новогоднее»)В полную неведомостьЧаса и страны.В полную невидимость —Даже на тени.Глава третья. Первый воздух – густ

Момент незвучания – поднятие на новую ступеньку в Воздушном амфитеатре. В черновике поэмы у Цветаевой вслед за «Больше не звучу» в позиции переноса добавлено слово, указывающее, что в посмертии поэт переходит в иное звуковое измерение: «Больше не звучу – / Здесь». В окончательном тексте автор избегает этого уточнения: шаг лирической героини перестает звучать, поскольку она переходит в новый Воздух, где ощущает «полную срифмованность» «с новою землей» – Воздуха, с грунтом облаков – живым, теплым, мягким: 48

В окончательном тексте поэмы трудность движения Души по Воздуху сравнивается с шагом сквозь русскую рожь, с рисовыми плантациями Китая. Природные зоны Китая: , , не раз являлись для Цветаевой образами инобытия, а сам Китай – воплощением духовной родины. Цветаева делает акцент на часе творчества. Двустишие из стихотворения «Русской ржи от меня поклон…», обращенного к Пастернаку, к русскому Орфею, с которым Цветаева заочно шагала рядом, расположено между стихами «Поэмы Воздуха» в тетради. В черновом варианте поэмы творческая тема дана в библейской образности: степи пустыни горы — 49 50

В письме к Пастернаку <середины августа> 1927 года Цветаева сопоставляет с полем ржи, желая подчеркнуть творческую свободу поэта, не связанного властью времени: «Вскочить истории на плечи (ты о Рильке), т.о. перебороть, превысить ее. Вскочить эпосу на плечи не скажешь: в эпос – как в поле ржи. <…> Какое тебе, вечному, дело до века, в котором ты рожден » Во время работы над поэмой после стихов о Китае записан сон о Наполеоне и его сыне (см. о нем выше). После текста сна в тетради появляются строки: эпос ВОЙТИ 52

Чтением вспять, в черновике поэмы, видимо, названо движение вверх, возвращение к Творцу, образ, близкий бегущим вспять рекам. В контексте сна о Наполеоне и того, что личность Наполеона для Цветаевой открывалась через мемуарную, историческую книгу, можно истолковать эти стихи так: чтение – возвращение в Прошлое (Наполеон); отделение от Земли – чтение от к . Именно с строки, которая приходила к ней первой, Цветаева часто начинала писать стихи. В окончательном тексте поэмы акцент сделан на преодолении преград на пути в Бессмертие: отождествление с Гераклом («Гераклом бьюсь») подчеркивает тяжесть борьбы поэта-пешехода, идущего «словно моря противу». Переход в царство мертвых мучителен, возможен лишь после героических усилий. конца началу последней

Первое отделение от земли («Первый воздух густ») названо «Землеизлучением». В тетради упомянуты в данном контексте определения «Окским» и «Волжским». То ли имелось в виду путешествие Оки и Волги, то ли движение по самой , с которым Цветаева намеревалась соотнести воздушное путешествие. 54 берегами реке

На новом этапе вознесения вновь вспоминается близкая потусторонней : «Сню тебя иль снюсь тебе – / – Сушь, вопрос седин / – Лекторских». С одной стороны, сопоставление со сном кажется поэту не совсем точным. Ясно слышна авторская ирония. С другой, упоминание сна в черновике поэмы носит лирический, характер: «Сню тебя (иль снюсь тебе / счета равны!», «Сню тебя (иль снюсь тебе / Там) не снись другим!», «Сню тебя: ты мне снишься: / Мне <…>» В Воздухе «счета равны», сновидению подобна воздушная встреча с Гостем, с призраком. Лирическая героиня ощущает «вздох один» с тем, кто ведет ее по облакам: « – а вздох один». Не удушающий вздох чувствует она. Трудность дыхания сравнивается с жизнью реки подо льдом: «…еще не взбух / Днепр?» – поскольку далее Цветаева занята темой. С рекой неизменно соотносила себя она, когда хотела сказать о лирическом движении. реальность сна ревнивый Там Мы творческой 55

Через образ Давида, помазанника Божия, в цикле «Деревья» рисуется древесный мир совершенной Жизни. «Еврея с цитрою / Взрыд» в «Поэме Воздуха» – плач Давида-псалмопевца, обращенный к Богу, избранность жида-поэта на творческое Слово, избранника божьего на жертвенный танец. В тетради А. К. Тарасенкова (ксерокопия в архиве М. И. Белкиной) – помета автора: «Подразумевается: Бог, ибо о чем же думает еврей с цитрою?». Танцующий перед ковчегом завета Давид – Поэт, идущий облаками Воздуха, рыдающий: «Почему Бог не слышит моего вздоха?» Преодоление одиночной камеры воздуха знаменует признание Поэта: «Больше не дышу». 56

С сильною отдачеюГрунт, как будто грудьЖенщины под стоптаннымВо'е-сапогом.(Матери – под стопкамиДетскими…)Не хлебороднымиНивами – жнецы,Не евреи – водамиВоздухом – певцы 51∞∞∞∞Есть чтениеВспять. О нем пекусь.– Землеизлучение.Первый воздух – густ. 53Глава четвертая. Сплошное аэро