Полная версия

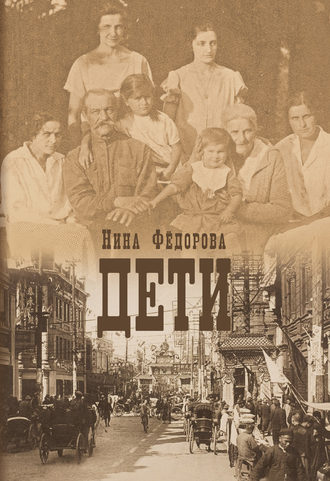

Дети

Нина Федорова

Дети

© Н. Федорова, текст, 1958

© Издательство «Сатисъ», оригинал-макет, оформление, 2016

* * *По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА

Часть первая

Глава первая

– Есть у вас дети?

– Шестеро.

– Шестеро…

Леди за прилавком даже вздрогнула от негодования. Она посмотрела на мать шестерых детей, и во взгляде ее вспыхнула внезапная враждебность. Желая поделиться своими чувствами, она обратилась к другой леди, – справа, тоже за прилавком – и голос ее приобрел странное свойство: одни ноты в нем были чрезвычайно почтительны к леди, тогда как другие звучали намеренным оскорблением по отношению к матери стольких детей.

– Миссис Браун, вы слышали? Шесть человек детей. Что это: эгоизм или глупость? – плодовитость низших организмов, – равнодушно ответила миссис Браун, занятая проверкой отчета благотворительной секции клуба.

– Но как же мы можем помочь беднякам подняться из нищеты, если они будут, как эта, рожать по шестеро детей? – еще раз громко воскликнула мисс Грауз.

Она знала, что не должна была бы так говорить с незнакомой бедной женщиной, но не удостаивала быть осторожной. К чему? Между ними лежала пропасть. Стоя, фактически, не за прилавком распродажи старых вещей беднякам, а на высоте, какую в обществе дает богатство и английский паспорт, мисс Грауз была недосягаема. Привычка оскорблять тех, кто не может защищаться, прививается соблазнительно быстро – и мисс Грауз в заключение добавила:

– Единственное, что мы должны бы давать беднякам, это – средства для контроля рождаемости.

Мисс Грауз была продуктом своего времени, воспитания и класса.

Она уже сложилась в тип. Она – однолика, но многочисленна. Это – перелетная птица. Она плавает на пароходах, ездит по железным и электрическим дорогам, летает на аэропланах и, конечно, везде и всегда имеет еще и свой автомобиль. Она – не предвестник несчастья, она – его последствие, последняя глава и эпилог. По виду – она суха и тонка, по цвету – бесцветна, по паспорту – девица, хотя всегда жестоко помнит кое-какие тяжелые эмоциональные потрясения. По должности – она всегда секретарь и часто на жалованьи.

Она появляется на любом из пяти континентов – после великих несчастий и бедствий – войн, битв, наводнений, землетрясений, чумы – но появляется позже этих событий, когда уже не опасно – люди убиты, трупы похоронены, произведена дезинфекция. Впрочем, лично ей ничто и нигде не грозит; она защищена всеми интернациональными законами, и если иногда и погибают в таких странах и при таких несчастьях торопливые любители-фотографы или нетерпеливые собиратели сувениров – случая еще не было, чтобы погибла мисс Грауз. В доказательство вы увидите ее портрет в любом журнале любой страны, где есть международная конференция или другое что в международном значении – восхождение на трон, похороны великого человека, или массовые – малых. Ищите ее несколько подальше от центрального плана – не в гробу, не на троне – подальше, и она оттуда улыбнется вам своей нечеловеческой официальной улыбкой. Вы всегда ее найдете и при факте международной помощи пострадавшим. Она раздает, или продает, или распределяет вещи или пищу, присланные другими людьми. Она же – последняя инстанция международной благотворительности, последнее воплощение цивилизованной любви к ближнему.

Сегодня она продает старые вещи, собранные клубами иностранных дам в Тяньцзине. Вещи продаются бедным и дешево, а деньги, собранные от этих бедных, потом пойдут другим бедным, тоже в городе Тяньцзине. Мисс Грауз действует сегодня в качестве продавщицы.

Едва она произнесла слова о контроле рождаемости, ее глаза встретили взгляд покупательницы. Ненависть сверкнула в тех глазах, тем более поразительная, что глаза эти – светлые, ясные – глядели с усталого и доброго женского лица.

– Каким это образом число моих детей так близко касается вас? – спросила бедная покупательница, и ее голос прерывался от волнения.

– Каким образом? – вскричала мисс Грауз, и та же ненависть сверкнула и в ее глазах и зазвучала в голосе. – Мы – благотворительная организация. Это – благотворительный базар. Вы нуждаетесь, мы помогаем. Здесь, у меня, вы покупаете нужные вам вещи за бесценок. Вырученные деньги мы раздадим другим беднякам Тяньцзиня. В интересах статистики хотя бы, имеем ли мы ваше милостивое разрешение спросить, сколько у вас детей. Помогая вам… улучшить ваше экономическое положение…

– Вы помогаете мне? Этим? – и женщина рукою показала вокруг себя.

Существует ли более отталкивающее зрелище, чем распродажа ношеного платья, если вещи, действительно, старые, рваные, грязные?

Оглянув комнату, и сама как бы удивляясь, как бы видя ее в первый раз, женщина остановила свой взгляд на вещи, которую она держала в руке. Это была пара стареньких детских башмачков. Они были сильно поношены. Полинялые, стоптанные с дырочками на носках. Десять центов.

Она смотрела на них теперь пристальным, испытующим взглядом. Где-то существовал таинственный благодетель, кто отдал эти ботиночки – и в них она искала разгадку человеческой бедности и благотворительных базаров. Ее взгляд смягчился: ей представился ребенок, носивший эти ботиночки. Она вдруг вздрогнула, медленно положила их обратно на прилавок, в кучу других таких же вещей и, глядя прямо в глаза мисс Грауз, сказала печально и просто:

– Пройдет несколько лет, и вы и эти леди-патронессы будете стоять здесь, по эту сторону прилавка.

– Что?

Миссис Браун, председательница общества, медленно и тяжело поднялась от своей книги:

– Пошла вон! – крикнула она и подняла свою полную тяжелую руку. Рука эта не была вооружена, но женщина, стоявшая за прилавком, пошатнулась, как бы от удара, а бледная высокая девочка, стоявшая рядом, схватила ее за платье и испуганно зашептала по-русски:

– Мама! Уйдем!.. Мама, скорее уйдем!..

Казалось, вся комната вдруг наполнилась горячей злобой. Глаза – и покупательниц и продавщиц – вспыхнули взаимной ненавистью. Тут были почти только женщины. Возможно, по натуре ни одна из них не была ни злой, ни жестокой, но мир давно уже жил враждою и страхом, и отдельный человек часто уже не мог устоять, оставаясь самим собою.

– Пошла вон! – еще раз крикнула миссис Браун, задыхаясь от гнева и высоко держа свою вытянутую, начинавшую дрожать руку.

И затем комната наполнилась напряженным молчанием. Все насторожились, – и все молчали. Все испугались не слов, а того большего, что не было высказано, но что жило и разделяло людей. Многие не знали, в чем дело, только слышали это гневное, задыхающееся:

«Пошла вон». Но эти два слова всколыхнули всю ненависть – к расе, бедняка к богачу и обратно, человека к человеку вообще.

В наступившей тишине был слышан испуганный шопот:

– О, мама! Уйдем… она может побить нас! – И под взглядами всех присутствующих мать и дочь пошли к выходу.

Вдруг, с другого конца комнаты, молоденькая девушка, высокая и стройная, быстро кинулась к прилавку миссис Браун, и, став прямо перед нею, с негодованием крикнула ей в лицо:

– Вы обидели!.. – а затем, сама испугавшись своей смелости, кроткая по природе, она осеклась и упавшим голосом тихо прибавила:

– Вы не были совершенно правы, – Ее голос дрогнул. Она быстро повернулась и побежала вслед за ушедшими.

И сейчас же в комнате поднялся шум голосов. Сильнее всех был слышен голос госпожи Климовой. Плохо зная английский, она поняла, однако, возглас миссис Браун «Get out!», но не разобрала, кого прогоняли и за что, как не поняла и того, что сказала миссис Браун молодая девушка.

– Лида! – крикнула она ей вслед, и голос ее был полон возмущения. В жизни, при всяком столкновении, мадам Климова без колебаний брала сторону сильного, и настоящим возгласом и тоном она торопилась выразить свою моральную солидарность с благотворителями.

Некоторые из покупательниц – это были, большей частью, бедные русские женщины, – в знак молчаливого протеста ушли. Одна из них остановилась на пороге и сказала вслух, собственно, ни к кому не обращаясь:

– Места не осталось на земле, где бы не кипела ненависть между людьми.

Между тем, мисс Грауз заговорила голосом обиженной невинности и справедливого негодования. Она была социологом по образованию. Она окончила колледж по отделению социальных наук. Она знала, каким должно быть идеальное социальное устройство. Ее отношение к людям было лишено личного интереса, она не искала себе выгод: ей было достаточно места на земном шаре. Но проблема перенаселенности планеты волновала ее, не давала ей спать. Изобилие детей для нее – понимающей положение – было личным вызовом. Она не могла согласиться на большее, чем трое детей в семье. Простой вопрос статистики. Но дети ежеминутно рождались. Они бегали по земле сотнями, тысячами, миллионами. Они выглядывали во все окна, двери и щели, изо всех жилищ. Они шли в школу и обратно, шумели на улицах, бросались камнями из-за углов, рылись в навозных кучах, хотели есть, просили милостыню. Строго говоря, они не знали даже, что каждый четвертый ребенок – и дальше – уже не имеет права на жизнь.

Это было опять-таки бескорыстное негодование: мисс Грауз не родила ни одного ребенка и в будущем не предполагала его родить. Значит, не для себя она старалась. Но кто-то должен же подумать о том, что земной шар почти перенаселен, земля истощена, все меньше остается металлов и минералов, горючих веществ для автомобилей. Правда, есть оптимисты, но, как и все оптимисты, они глупее пессимистов; во всяком случае, менее практичны. Они говорят: на каждого человека теперь приходится 2 акра обработанной земли и шесть необработанной. Но те шесть акров могут же оказаться непригодными для земледелия – что тогда?!

Миссис Браун, воплощение здравого смысла, прервала ее монолог:

– Об этом рано думать сегодня, – и заключила инцидент словами:

– Будьте готовы ко всякой дерзости там, где оказывается помощь бедным.

Миссис Браун была первой дамой этого китайского города. Все остальные дамы прозябали в ее тени. Это она написала книгу «Китай и Я». Это она была почетной пожизненной председательницей всякого общества, в которое она удостаивала вступить. Ее всегда, к тому же, избирали единогласно. О ней никто не решился бы сказать дурного слова, даже шопотом, даже в ее отсутствии, во всяком случае, в этом китайском городе и в этой провинции. Ее знали все. Она украшала своим присутствием все празднования всех исторических дат и политических событий в городе. Она давала тон, как и о чем судить.

Нести социальную работу, по ее словам, было долгом культурного человека, и этим она занималась уже тридцать лет на истощенной земле Китая. Как и многие другие жены других банкиров, она не придавала большого значения деньгам, и то, что бедняки, как один, предпочитают деньги разумному совету, она считала доказательством моральной тупости масс. Она же сама понимала, что духовные сокровища выше материальных, и превыше всего – собственное достоинство и душевное спокойствие. По ее духовной и физической конструкции ей достигнуть их было совсем не трудно. Как на доказательство, можно указать на то, что, прожив тридцать лет в Китае, где население перенесло не раз чуму, войну, наводнение, голод – она и не обеднела нисколько и не потеряла унции в весе. Наоборот, чем больше она давала Китаю, тем больше она богатела и полнела. Чем больше страдало человечество, чем более оно запутывалось в сложностях жизни, тем более полной становилась жизнь и деятельность миссис Браун. Открывались всё новые и новые общества, всё больше было благотворительных распродаж старых вещей, и всё большие толпы приходили их покупать. Всё больше устраивалось концертов, лотерей; всё больше посылалось телеграмм и писалось воззваний, – и везде нужна была ее подпись. Но миссис Браун быстро выходила из всякого затруднения. Вот и сейчас она стояла за прилавком – большая, высокая, полная, сильная – монолит! – в платье вишневого цвета, отделанном маленькими круглыми пуговками, блестящими, как фонарики. От нее исходили самоуверенность, сила, как от боевого генерала, не знающего поражений.

Мистер Райнд, американец, путешественник, почетный гость, не уловил, в чем была суть мимолетно вскипевшей и угасшей сцены. Как все путешествующие американцы, полный любопытства – «В чем дело? Что это было?» – обращал он вопросы ко всем дамам, во все стороны. Один взгляд миссис Браун приморозил все языки, готовые было рассказать о событии. Температура уже снизилась до нормальной, – и снова это была обычная комната магазина, снятая на день для благотворительного базара, и дамы: богатые – по одну сторону прилавка, бедные – по другую. Рана человеческих страстей затянулась. Казалось, что она и не была открыта на тот один миг. Всё забылось, и все успокоились.

Даже и мадам Климова, горячо выразив свое негодование и этим дав понять, что, хотя и заброшенная горькой судьбой по сию сторону прилавка, она была рождена там, где дамы-патронессы, и духовно не отделилась от своего класса, – даже мадам Климова успокоилась и занялась покупкой. Это было нелегкое дело. Она покупала венчальное платье. Да, венчальное платье. Да, для себя. Жених – генерал; свадьба – в воскресенье, в церкви. Через неделю называйте – «генеральшей». Увы! увы! Что это было бы при старом режиме!.. Но, всё же, и теперь – много ли женщин на свете, кто вышел замуж за генерала? Что же касается дорогого героя, покойного Климова – поверьте, он будет только радоваться, лежа в своей могиле: его вдова «не вышла из сословия», не унизила имени, как сделали многие другие русские дамы.

Странно, но на благотворительном базаре вы никогда не найдете приличного венчального платья. Приходилось уже просто искать что-либо «веселенькое», светленькое, женственное, полупрозрачное, легкое, в оборочку. Но и здесь – увы! – еще одно затруднение: на такой распродаже обычно вы найдете лишь платья очень тоненьких женщин, малого размера. Значит ли это, что полные дамы экономнее тонких, никому не отдают своих вещей, – или же есть этому какие-либо другие причины? То же самое с обувью, бельем и шляпой.

Размер сузил, сократил возможности выбора для мадам Климовой. Она заплатила доллар двадцать центов за самое большое платье, какое нашла, и, желая быть приятной, «умея уйти», поблагодарила миссис Браун, добавив с участием, намекая на бывшую сцену:

– Некоторые русские еще хуже китайцев. Когда китаец беден, он боится и уже не кричит.

Миссис Браун не удостоила ее ответом. К тому же она не понимала по-русски.

Глава вторая

Белокурая девушка, которую мадам Климова назвала Лидой, выбежала из магазина в растерянности и смущении. Пробежав несколько шагов, она остановилась и быстро оглянулась по сторонам, ища куда ушла обиженная русская дама.

Октябрьский ветер хлопотливо подметал пустынную улицу, за одно уж обрывая и последние, сухие листья с деревьев. Было как-то необыкновенно уныло. Казалось, и улица, и дома, и рикши, кучкою сидевшие на тротуаре – все больны, недовольны, несчастны. Вдали плелись две женские фигуры. Лида побежала за ними, и ветер, налетев на ее непокрытую головку, развевал, разметал ее белокурые волосы, подымая их, бросая волной на глаза, и они – легкие и золотистые, – были единственным светлым пятном на общем сером фоне. Лида бежала, а они неслись за нею, как легкое пламя свечи.

Догнав незнакомую даму, Лида застенчиво заговорила с нею:

– Могу я познакомиться с вами? Я вижу, вы недавно здесь. В Тяньцзине все русские знают друг друга, если даже и не знакомы. Наш дом здесь близко, тут же на Британской концессии. Пожалуйста пойдемте к нам, и вы у нас отдохнете. Мама дома и будет рада. В это время мы всегда пьем чай.

Хотя Лида и ее мама были все, что осталось от их семьи в Китае, они не оставили привычки говорить о себе в том же, несколько высокопарном тоне, как когда-то, поколениями, говорили их предки: мы, наша семья, наш дом. Увы! В настоящее время – «мы» значило, что их двое, а «домом» являлось ранее нежилое, маленькое помещение на чердаке, которое им предоставила бесплатно испанская графиня.

Дама не сразу ответила на приглашение Лиды.

– Но, возможно, ваша мама занята, – сказала она, наконец.

– О нет! – ответила Лида, сияя улыбкой. – Совсем нет! У мамы сегодня самый легкий день: она совершенно свободна.

Приглашение было очень заманчиво. Дама – г-жа Платова – и ее дочь Галина приехали в Тяньцзинь рано утром и должны были уехать в полночь. У них не было денег, чтобы снять комнату в отеле, и они проводили этот день – холодный и ветреный – расхаживая по городу. Они уже очень устали.

– Но вы уверены, что ваша мама ничего не будет иметь против? Что мы ей не помешаем?

– Конечно, конечно, – уверяла Лида. – Мама дежурила ночь в госпитале, и теперь у ней весь день свободен и вся ночь. И она уже выспалась. Правда. Вы увидите, что она будет вам рада. Пожалуйста, пойдемте к нам! Вот тот – наш дом.

А сама, между тем, в уме быстро считала:

– Пять булочек – тридцать центов, молока и масла… на сорок центов, чай есть, сахар есть… и тридцать центов на сыр – ровно доллар! – и она сжимала в кулачке этот доллар, уговаривая себя: Ну, и не куплю светра. Обойдусь. Все равно, мне уже никак нельзя вернуться на распродажу – наскандалила.

– Что ж, – решила г-жа Платова, – когда так, то, пожалуй, зайдем к вам на минутку. И спасибо большое за приглашение.

Лестница на чердак была и высока, и темна, и узка. Г-жа Платова задыхалась, останавливалась. Но дверь в комнату на чердаке распахнулась быстро и весело, и гости были встречены радушно, как друзья, как родные.

Бедность победоносно, вызывающе глядела из каждого угла. Она властвовала, она царила здесь. Как палач, не знающий стыда, она казнила открыто, не стесняясь, даже хвалясь своим метким ударом, верной рукой. Она затемнила окно вместо штор; полы и стены вместо ковров и обоев. Она отполировала посуду и мебель и обесцветила всю одежду. Как пыль, она отдыхала на карнизах и стропилах, а в хорошую погоду кружилась, танцевала в единственном, проникавшем на чердак, луче света. Ею дышали. С ней жили. Она въедалась не только в стены и вещи, но и в людей, в их мозг, в их сердце. Это она научила молчать, шагать осторожно и отвечать благоразумно. Но и так человек всё же не кончен. Она въедается глубже, в тайники, где хранятся честолюбивые мечты, никому не высказанные надежды. Она разбивает их, дробит их в пыль. И если тут зашатался человек, она хлопотливо роет ему преждевременную могилу.

И все же и с ней можно жить. С ней можно жить, как уживается мужественный больной с тяжелым хроническим недугом.

И вот именно в этой комнате гости сразу почувствовали себя дома.

Они все, как гостьи, так и хозяйки, были одеты в платья, у которых и цвет и рисунок давно поблекли, расплылись в странные оттенки и очертания, как поблекли и многие их ожидания, дорогие сердцу мечты, верные планы на лучшее будущее. Все, что осталось в одежде, была основа, ткань, нитка за ниткой, как в жизни – дни и ночи, ночи и дни; но и это вынашивалось, чтобы разорваться однажды и превратиться в ничто.

Пусть всякий цвет блекнет в серый в жилище бедняка, доброта обладает тайным внутренним светом, тихим, теплым и золотым: и гостьи и хозяйки радостно приветствовали друг друга.

Девушки пошли вниз, в подвал, где можно было пользоваться кухней. Стали готовить там чай. Между тем матери, на чердаке, уже начали сердечный разговор. Г-жа Платова, волнуясь, рассказывала об инциденте на благотворительном базаре. Но вспышка гнева в ней угасла. Она сожалела теперь о том, что говорила резко с богатыми иностранными дамами. Она как бы пыталась оправдаться.

– Тяжело выносить матери упреки в том, что она имеет якобы «лишних» детей. Эти научно мыслящие люди полагают: раз нет у кого дома и денег, – нечего иметь и детей. Но, возможно, именно потому, что нет у нас ни родины, ни дома, ни денег, – мы так привязаны к нашим детям. Им мы отдаем всю любовь, на какую способны, и которую нам уже нечему другому отдать. И, странно, чаще всего именно бездетные люди стоят за контроль рождаемости. Вдобавок, это – люди обеспеченного класса, беспокоятся о перенаселенности нашей планеты, словно им уже тесно на земле. А вот вспыхнет война, и это наши дети – лишние и нелишние – все пойдут умирать, защищая бесплодное существование тех, кто детей не рожал.

– Вы сказали – «война», – мягко перебила хозяйка. – Разве уже есть основание думать, что скоро опять будет война? Кого и с кем? Мы не выписываем газет, новости политические знаем по слухам. Это соглашение в Мюнхене – что оно означает для будущего Европы?

Но гостья как бы не слышала вопроса. Она держала в руках свою сумку, смотрела на нее, и из глаз ее капали слезы.

– У меня было семь человек детей, – сказала она, продолжая свою мысль, – но Лизочка умерла. Я потеряла Лизочку. Умирала она в тяжких страданиях. Ах, бедность, бедность… Вы знаете, что такое бесплатная больница для детей в Китае. Лизочке шел пятый год… И вот больно ей, хочет забыться, а игрушек не было. Она, бывало, попросит:

– Мамочка, дай мне твою фумочку. Я поиграю… – Она плохо еще говорила. Вот эта моя сумка тогда была еще новая, блестящая – мне подарили. Обнимет она ее, прижмет к груди, – как куклу, и шепчет: – Фумочка, фумочка… – Три года прошло, а как вспомню, глядя на эту сумочку… Ничего нет на свете горше смерти ребенка. А с их научной точки зрения – у меня еще три «лишних» ребенка. И вот я плачу о Лизочке, а для них это, может быть, даже космическое зрелище: оплакивать седьмого ребенка.

Между тем Лида и Галя уже вносили чай.

Правильное питание, то есть, в такие-то часы, столько-то раз в день и постольку-то калорий, давно уже забыто в этой семье. Чай и хлеб служили основой питания; что-нибудь еще могло «случиться», но не обязательно, не всегда. Чай согревал, хлеб наполнял желудок – внешние признаки питания налицо, – и достаточно.

И все же «семья» сохраняла свой стиль. Булочки были аккуратно разрезаны, каждая на четыре части, и красиво положены на тарелку. Масло и сыр с достоинством покоились на стеклянном блюдечке. Чай разливался внимательно и подавался с улыбкой, а сахар, казалось, был даже в изобилии. Молоко в маленьком кувшинчике продвигалось беззвучно за каждой чашечкой чая.

Как необыкновенно вкусен чай в холодный и ветреный день октября! Только за второй чашкой возобновился разговор, и чаепитие пошло более медленным темпом.

Лида и Галя пили чай у окна, на подоконнике, так как за маленьким столиком, сделанным из ящика, для четырех не было места.

Молоденькие девушки подружились сразу, и уже шопотом рассказывала Лида гостье чудную историю своей «великой любви». В обеих девушках было то, что особенно трогательно в бедняке – «чудесный дар мечтаний», способность создавать иллюзии и верить им.

Но как трудно, как невозможно в словах рассказать о великой любви! Что выходило? История принимала, приблизительно, такую форму:

Жил-был молодой американец в Тяньцзине. Он был самый хороший американец и самый хороший молодой человек во всем мире. Его звали Джимом. Лида познакомилась с ним. Они полюбили друг друга. Он подарил Лиде часы, вот эти, у ней на руке: «Ты посмотри, какая прелесть». Джим должен был уехать в Америку учиться в университете. Лида осталась в Китае. Они поклялись любить друг друга навеки. Они пишут друг другу письма.

И только. И это было всё. В словах терялась магическая прелесть чувств и радостный образ событий. В словах история «великой любви» выходила похожей просто на историю какой-то неважной, обычной любви, как будто бы она была и не Лидина, а чья-то на стороне. Но и рассказанная так, она глубоко захватила внимание Гали, у которой не было собственной истории любви. Слушая, она по временам издавала такие восклицания, будто ей рассказывали о невероятных, о чудесных событиях.

Матери были глубоко погружены в свой разговор.

– Сколько у вас детей? – спрашивала гостья.

– Детей? – ее собеседница повторила медленно, и сложила руки, сжав их крепко одну другою, как бы замыкая, сдерживая в себе какое-то глубокое чувство.

– Детей, – повторила она еще раз, как бы проверяя что-то, – Лида – мой единственный ребенок. Но когда-то мы были большой семьей. Одни умерли, другие покинули нас.

– Вы вдова?

Мать Лиды еще сильней сжала пальцы.

– Нет, сказала она. – Отец Лиды живет в России.

– В России? – голос гостьи зазвучал живым интересом. – Как он там живет? Старается выбраться в Китай, или вы думаете вернуться к нему?

– Ни то, ни другое, – она разжала, наконец, руки и спокойно начала рассказывать: – Отец Лиды покинул нас навсегда. Он женился во второй раз. У него – дети от второго брака. Два славных мальчика.