Полная версия

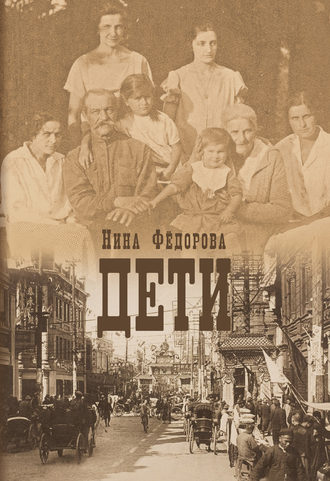

Дети

О целях своего путешествия мистер Райнд ничего не говорил. Ехал он «в Европу» через Советскую Россию, с намерением останавливаться кое-где по дороге. Первой остановкой был намечен Харбин.

Люди, «видавшие виды» и «знающие жизнь», угадали бы в мистере Райнде одного из тех джентльменов, которые обладают редким секретом: умением во́-время появиться и во́-время исчезнуть. Таких джентльменов можно встретить на улицах больших городов, преимущественно столиц тех государств, где неспокойно, где «назревает» что-то, что именно – никто определенно не знает, но приближение и неизбежность чего гее предчувствуют.

Появляется мистер Райнд. Он предупредителен, внимателен ко всем, всегда готов познакомиться, улыбнуться, сказать (на плохом туземном языке) доброе слово, пригласить на обед в ресторан, дать нищему доллар. И все же этот безукоризненный, веселый джентльмен, мягкий до сентиментальности, отзывчивый, как эхо, воспринимается туземцем как черный ворон – предвестник катастрофы. Такой джентльмен обычно не очень молод, скорее средних лет, с проседью. Он всегда прекрасно побрит, его костюм всегда хорошо выутюжен. Если он в очках, то они дымчато-синие. Во всех обстоятельствах его ногти коротко подстрижены, и руки совершенно чисты, хотя никто никогда не видал его с ножницами или бритвой в руках. Он, несомненно, делает, по крайней мере, одно (конечно, небольших размеров) доброе дело в сутки. Прислуге он хорошо дает на чай.

И вот именно это здоровье, этот хорошо выглаженный костюм, короче, этот оптимизм и благополучие и делают мистера Райнда чужим, возбуждают неприязнь к нему, выделяют его, как иностранца, в тех больших городах, куда он приезжает, и где уже бросили разглаживать костюмы и тщательно бриться.

Но Лиде всё было ново. Мистер Райнд не вызывал в ней ни одной из подобных мыслей. Он искал ее общества, она была рада собеседнику. Они сразу же подружились.

Китай! Она знала только один его город. Но вот перед ней развертывалось меланхолическое величие его полей, холмов, рощ, деревень. «Это отсюда приходят их люди в города»… думала Лида, «из этих низеньких сельских домов, почти не видных за высокими стенами». В глазах Лиды всё обладало прелестью. Под задумчивым зимним бесцветным небом Китай выглядел прекрасно выполненной пастелью, а жизнь там, в тех домиках за стенами, казалась полной таинственности, волшебных секретов. Всё же вместе для Лиды являлось прелюдией к развертывающейся истории собственной жизни, которая лежала перед нею, как волнующая еще не прочитанная книга.

Мистер Райнд охотно разделял восторги попутчицы. Он постоянно старался быть с Лидой или с госпожой Мануйловой. Они обедали вместе, и Лидино восхищение, ее наслаждение, казалось бы, обыденной пищей, удивляло его.

– Я начала сегодняшний день чашкой кофе, – говорила она, сияя. – И они еще подали мне кувшинчик сливок, сухарики и к ним варенье и масло!

Принимая ее за лакомку, он подарил ей коробку конфет и хотел раскрыть ее, но она смущенно протянула руку:

– Если вы мне дарите, то, пожалуйста, не распечатывайте! Позвольте мне привезти эту коробку Платовым.

Он подарил ей другую коробку конфет.

– Знаете что́,– сказала Лида, краснея почти до слез, – позвольте мне сохранить эту коробку для мамы, как подарок из Харбина. У меня нет возможности купить ей подарок.

– Ваша мама любит конфеты?

– Я не знаю. Я никогда не видела, чтоб она ела их. Но как-то раз у нас был шоколад, нам подарила леди Доротея, и мама очень хвалила его.

Никогда Лида не была ни угрюмой, ни завистливой, ни раздраженной или унылой; она не жаловалась никогда ни на что, не говорила об усталости, как все пассажиры вокруг. Мистер Райнд был необыкновенно любопытен, и она обо всём рассказывала, отвечала на все его вопросы: и как умирала бабушка, и как уехал Дима, каков был профессор, как скрылся мистер Сун. Ее расположение к мистеру Райнду возросло настолько, что она и ему рассказала историю своей любви, рассказала все, до последнего слова.

Между тем они продвигались уже по долинам Манчжурии, недавно захваченной японцами. Флаг «восходящего Солнца», с круглым и красным, неприятным для глаз, солнцем развевался над крышей каждого муниципального здания. Флаг этот не был приветлив. Чуждый этой земле, он развевался над нею, как предупреждение и угроза. Он красным своим цветом напоминал пролитую кровь, и яркость его и новизна подтверждали, что кровь эта была пролита где-то тут же поблизости и совсем недавно. Было в воздухе что-то неуловимо больное, в нем были разлиты беспокойство и печаль. Человеческих голосов не было слышно и людей почти не было видно на этих полях, холмах и долинах. И только звуки меланхолической флейты, поющей похоронные песни, плыли отовсюду, из каждой деревни, поселка, из каждой одинокой избушки. Флейта, казалось, сопровождала поезд, не умолкая ни днем, ни ночью. Начинало уже казаться, что эти звуки неотделимы от ландшафта, что поет у распростертых трупов и у свежезакопанных могил не флейта, а сама природа, и звуки подымаются не от земли, а струятся с печального зимнего неба.

Бедность, разорение, разрушения войны уже были видны повсюду, во всём. Нищета подымала свой скипетр над страной, и население молча уползало страдать в свои норы. На вокзалах видны были лишь японские военные и полуголые на морозе, тощие, запуганные рабочие китайцы.

Да и пассажиры в поезде были не те, что в прошлые годы. Казалось, для большинства это была нежеланная, подневольная поездка. Китайцы молчали. Русские беспрестанно говорили, жалуясь на все и вся. Японцы то и дело раскланивались со своим высшим начальством. Западные европейцы, ехавшие, как обычно, первым классом, были немногочисленны – все какие-то деловые люди, и они сидели, запершись, в своих купе.

Красивая, хорошо одетая Лида казалась заметным исключением на этом фоне. Никто не думал, что она русская. Таких русских уже давно не было видно в Китае.

На одной из станций, уже невдалеке от Харбина, внимание Лиды и мистера Райнда привлекла большая оживленная группа. Мужчины и женщины, все темноволосые, смуглые, все невысокого роста, хоть и одетые по-европейски, выглядели определенно чуждыми Европе. Это были армяне. Они оживленно говорили все сразу, вернее, кричали в волнении, жестикулируя не только руками, но всем телом; и вся эта лавина жестов, слов и чувств была обращена на одинокую женщину, стоявшую посредине, как бы в кольце этой наступающей на нее, негодующей толпы. Женщина была в бедной черной одежде, лицо ее было наполовину скрыто черным платком. Три маленьких испуганных мальчика жались к ней в страхе. Все трое большеглазые, кудрявые, черноволосые – выглядели очень жалкими.

Мистер Райнд, увидевший толпу, как и всё в дороге, первым, позвал Лиду. Ему казалось, что одинокая женщина в опасности. Ему также любопытно было узнать, чем такая беззащитная женщина могла вызвать подобный гнев стольких одноплеменников. Лида, увидев происходившее, сейчас же спрыгнула с подножки своего вагона и побежала к группе. Растолкав людей, окружавших женщину, она встала с |ней рядом, готовая защищать ее от нападений. Но женщина, подняв к ней свое лицо – маленькое, темное, полускрытое под черной шалью, испуганно смотрела на Лиду. В толпе появление Лиды вызвало изумление, и все как-то примолкли. Мальчики шарахнулись прочь, став по другую сторону матери.

В том, как Лида бросилась и встала на защиту женщины, нечто знакомое почудилось мистеру Райнду. Он уже видел это когда-то и где-то и был смутно встревожен, не будучи в состоянии восстановить в памяти прошедшее.

Вскоре Лида вернулась, уже узнав и причину сцены и полную историю женщины.

Эти люди были армяне. Одинокая женщина, тоже армянка – вдова. Она недавно овдовела, оставшись без всяких средств с одиннадцатью детьми. У нее – вот эти три мальчика и еще восемь девочек. Армяне бедны в этом районе, но они собрали ей денег на билет и отправили ее в Шанхай, надеясь, что тамошние армяне богаче и помогут ей. Они ошиблись в расчете. У тех армян были свои бедные вдовы. И вот эта женщина отдала всех восьмерых своих девочек в Римско-Католический монастырь, в приют для сирот. Затем она возвратилась обратно со своими тремя мальчиками. Армянская колония отправляла ее теперь в Харбин и на прощание выражала свое отношение к ее поступку.

Мистер Райнд не понял сути дела. Почему они так кричат и так негодуют, когда женщина нашла хороший выход из таких тягостных обстоятельств?

– О, мистер Райнд! – воскликнула Лида с упреком. – Эти армяне принадлежат к Армяно-Григорианской церкви, а она отдала девочек в Римско-Католический монастырь – и ее девочки уже католички!

– Но если им грозила голодная смерть… И те, и другие – христиане. Не всё ли равно?

– Всё равно! – воскликнула Лида. – Да разве в вере и церкви может быть «всё равно», если он верит?!

– Терпимость… – начал было он.

– Терпимость – да! – прервала его Лида. – Это значит не ссориться, не обижать, но это не значит менять свою религию на другую. Я их не оправдываю – зачем они так кричат? – но я их понимаю.

Тут, отделившись от группы, к Лиде подошла одна из женщин. Ее лицо было все в слезах. Она заговорила по-русски:

– Мы не хотим ее обратно. Нам не надо изменников. В Армении столетиями и поколениями наши предки умирали за нашу веру. Он завещали нам беречь ее так же, как берегли ее они. Столетиями нас мучили и истребляли турки. У всех нас есть мученики за веру среди дедов и отцов, у всех, без исключения. Мы можем жить только с нашей верой, без нее мы ничто, мы сражаемся, – нас мало, и нас убивают. Мы погибаем… Так вот и идет в продолжении полуторы тысячи лет. Все могут так жить, почему же она не может? – и с новой силой женщина бросилась обратно к группе, крича и жестикулируя.

– Мистер Райнд, – начала в волнении Лида, войдя в его купе позднее, вечером. – Я всё узнала. Знаете, как всё случилось? Они купили ей билет – той армянской женщине – усадили в наш поезд и отправили в Харбин. Мы едем вместе, только она – в третьем классе.

Они ее не приняли обратно. У нее тут не было своего дома, и никто из них не захотел приютить ее у себя.

– Куда же она едет? – спросил мистер Райнд с живым интересом, Лидино возбуждение заразило и его.

– Она едет в Харбин. Там тоже есть армяне.

– Богатые?

Она еще не знает. Неизвестно. Но я лучше опять побегу к ней. Она там одна, и мальчики всего боятся. Я буду с нею, пока они привыкнут. Она немного говорит по-русски.

И Лида убежала.

Перед ужином мистер Райнд пошел по поезду искать Лиду. Он нашел ее в переполненном вагоне третьего класса, грязном и душном. Она сидела около вдовы, двое мальчиков сидели рядом с матерью, а младший – у Лиды на коленях. Ребенок доверчиво припал к ней. На мистера Райнда мальчики взглянули в бок, одним глазом. Лида сидела, обняв ребенка одной рукой, в другой она держала открытую коробку шоколада, ту, что предназначалась для матери, как подарок из Харбина – и мальчики поочередно брали по конфетке и ели медленно медленно, как их учила Лида. Они ели с таким выражением отчаянной решимости на лицах, с каким, вероятно, их предки сражались с турками за свою веру. Около Лиды стоял на вытяжку русский молодой человек, в форме солдата, какой армии – трудно сказать. На нём: был какой-то анонимный солдатский мундир, цвета хаки. Юноша уступил свое место Лиде – посидеть. И ему, очевидно, была дана шоколадка, так как он медленно-медленно что-то дожевывал. Он смотрел, не отрываясь на Лиду, и глаза его сияли обожанием.

Вся эта сцена – в сумерках – какая была грусть! Но мистеру Райнду, фатально не понимавшему самой сути происходящего, мистеру Райнду с его благополучием и оптимизмом, эта странная и сложная сцена показалась очень смешной, и он громко захохотал.

Глава одиннадцатая

Есть много уже испытанных способов уменьшить население земного шара Экономическое давление является, пожалуй, одним из самых верных. Конечно, оно действует медленно, но зато они менее потливо и, к тому же, гораздо дешевле, чем, например, война. Маньчжурия получила от японцев и то и другое – и войну и экономическое давление.

Русские эмигранты – в который раз! – были обречены на гибель. Но это было не ново, и уже не интересовало никого, кроме них самих. Японцы запретили им все свободные профессии и не разрешали открывать собственных предприятий. Возможность заработка всё суживалась. «Быть или не быть» являлось для них не риторическим философским вопросом, а практической проблемой каждого дня. Она вставала перед эмигрантом каждое утро, ответ выяснялся только вечером, когда день заканчивался, а человек всё еще был жив.

Не так давно эти русские были полезными гражданами. Они работали и умели работать. Между прочим, это русские построили и железную дорогу в Маньчжурии и города вдоль ее линии. Но постепенно эти же люди, ставшие безработными, превращались в нищих ко всеобщему негодованию новых хозяев Маньчжурии. Выбор для них был один: лечь и умирать от голода, или встать и уйти – каким бы то ни было способом в любую другую страну.

Но главным несчастьем русских являлось их запутанное политическое положение. Советская Россия их преследовала. Япония обернулась приоткрытой ловушкой, с верною гибелью в ней. Китай держался, как посторонний незаинтересованный зритель. Жизнь человека часто зависела от того, каковыми в текущий момент были политические отношения между этими странами.

И всё же Харбин выглядел еще русским городом и жил интенсивной жизнью. Тут были и русские церкви, и русские школы, больницы, библиотеки, театры – всё это содержалось самим же русским населением. В своем большинстве оно было культурно, и его культура было последнее, что умирало в них.

Лида приехала в Харбин ранним утром. Было холодно, но небо сияло таким нежным, чистым голубым цветом, каким его окрасил Создатель во второй день творения. Кое-где чудесно белели маленькие пушистые облака, похожие на пуховки для пудры. На земле местами лежал снег. На солнце он таял, превращаясь в тонкую стеклянную корочку. Воробьи кружились около стоянок извозчиков, изыскивая средства для пропитания.

По движению и шуму Харбин походил на восточный город – всё в нем имело свой голос, издавало звуки. Но доминируя над всем, всё покрывая, поглощая в себе все другие звуки – и шум железнодорожной станции, и свистки паровозов, и гудки автомобилей, крики извозчиков, голоса людей – разливался, казалось, по всему миру, над всем господствуя, торжественный гул церковных колоколов. Тяжелой волной лился сверху их медный хор, и вдруг, где-то из расщелин этой волны взвивался, вспрыгивал и рассыпался вверх фонтаном брызг всплеск малых серебряных колоколов. Они спешили. Перегоняя друг друга, со стремительной быстротой, весело задыхаясь налету, они то лепетали, то громко выкрикивали миру чудную весть. Но медные колокола не могли уступить им надолго. Они подымали свой голос и вновь погашали и затопляли собою все остальные городские звуки. Это было воскресенье.

Есть особая интимная прелесть в жизни общества небольших городов, неизвестная обитателям столиц и метрополий.

Большой город – неверный друг и жестокий учитель. Он опьяняет, но и отравляет; вызывает жажду и не утоляет ее. Жизнь же в маленьком городе подобна вину из собственных виноградников. С чем сравнить всё то оживление, тот яркий интерес, которым сопровождается не только самое распитие вина, но и все фазы его приготовления. В маленьком городе события предчувствуются, угадываются, о них видят пророческие сны, о них рассказывают друг другу. Все знают всех, и все интересуются всеми. Малое событие, преломляясь в стольких мозгах, принимает значение огромных происшествий. Умер человек – его оплакивает и хоронит весь город. Свадьба – одна половина города приглашена, остальные принимают участие в роли взволнованных, жадных зрителей. Растет красавица – ею любуется весь город. Никто не забыт, никто не затерян. Каждый имеет биографию, даже нищий на ступеньках собора, и он имеет какой-то свой, хотя бы и нищенский вес, его знают по имени, о нем имеется общее мнение, его не спутают с другим нищим на ступеньках того же собора.

В 1938 году Харбин беднел, он разрушался под игом японцев, но он еще сопротивлялся, защищался, он жил. В нем существовали еще две-три очень богатые в прошлом семьи, которые давно уже разорились, но все еще считались очень богатыми. В нем были щедрые благотворители, пожертвовавшие последние суммы лет двадцать тому назад, а их всё еще благодарили. Хранились традиции. Из этого города выходили знаменитые музыканты, артисты, певцы, иной раз известные всему миру. Здесь рождались поэты. Здесь писались исповеди, мемуары, дневники, делались изобретения, измышлялись новые политические и экономические системы. Здесь сохранялись какие-то архивы, и где-то неподалеку был зарыт динамит. Его зарыла наспех, уходя, подрывная команда, и городские мальчишки, вот уже второе поколение – всё искали его. На улице вам пальцем показывали на городского гения; городского шута вы узнавали сами. Были в городе святые, правда, немногочисленные, и грешники по всем отраслям греха. Был пророк от Апокалипсиса и несколько уличных лжепророков. Была известная дама – клептоманка, которую знали все и за нею ходили в магазины наблюдать, как она будет красть. Был замечательный лжец, ни одному слову его не верили, но слушали с упоением, где бы он ни заговорил – на мосту, на углу, по середине улицы – так увлекательно он лгал. Были балы, концерты, оперы, драмы, лотереи, подписные листы, «бочки счастья».

Теперь, подавленный и угнетенный, город всё же не был духовно покорен японцами – он жил, он страдал, содрогался, сжимался, но духовно он оставался таким, как прежде, самим собой.

В этот город приехали наши путешественники, распрощавшись на вокзале. Мистер Райнд на автомобиле поехал в лучший отель города, где для него были оставлены две комнаты; госпожа Мануйлова на извозчике поехала в тот же отель, где ее ждал самый дешевый номер; Лида на рикше поехала к Платовым.

Едва перед нею раскрылась дверь, как раздались отовсюду крики на разные голоса:

– Она приехала! Скорее, сюда! Смотрите, смотрите – она красавица!

Лида познакомилась со всеми.

Без Владимира, который жил в Шанхае, в семье оставалось пятеро детей. Глядя на них, трудно было поверить, что все они из одной семьи, так различны были они по виду, характеру и манерам. Старшая дочь, Глафира, была полна жизни, мужества, юмора. Галина была болезненна, застенчива, печальна, неразговорчива. Восьмилетняя Мушка выглядела пухлой и бледной, чем-то встревоженной девочкой; всегда голодная, она то и дело спрашивала, нет ли чего поесть. У нее были прекрасные удивленно глядящие глаза, которые каждую минуту были готовы на что-нибудь обидеться и заплакать. Мальчики не походили на сестер. Гриша – золотоволосый и веснушчатый – был душой семьи, всегда занятый тем, чтобы кому-нибудь в семье чем-то помочь. Котик – кудрявый, темноволосый и растрепанный – являл собой мечтателя, сосредоточенного на какой-то растущей в нем плодотворной идее. Это был тип изобретателя.

Но была всё же в них и общая черта, соединявшая их духовно явная в одних, скрытая в других – сила жизни. Все они, хоть и по-разному, были Платовы.

Из кухни – в облаке пара – вышла госпожа Платова. За нею хлынули запахи еды. Все дети жадно вдохнули их: Лиду ждали, в доме готовился настоящий обед, все были голодны.

Лида мгновенно была поглощена платовской семейной жизнью, ее интересами. Впоследствии она не могла вспомнить многого из внешней их обстановки: как выглядела мебель, как кто был одет, настолько она была занята ими лично.

Для Лиды не могло быть, конечно, отдельной комнаты, но ей с любовью и заботой приготовили «уголок», и он так и назывался затем долгие годы после ее отъезда – «Лидин уголок». Треугольное пространство отделено было занавеской, сшитой из разных кусков старой материи, но сшитой искусно. На этом занавесе был нарисован плывущий розовый лебедь с непомерно длинной шеей. Над ним порхали бабочки. Рисунок был раскрашен – изобретателем – краской для пасхальных яиц. В «уголке» стояла узенькая кроватка. Над ней – икона «Неувядаемый Цвет». На стене – гвоздики для Лидиной одежды. Около кроватки – круглая табуреточка на одной ножке. Дети Платовы были внутренне горды роскошью этого устройства и с нетерпением, перебивая друг друга, показывали Лиде уголок, обращая ее внимание на детали.

Главным событием для Платовых было возвращение отца домой с работы. Когда-то он был богатым фабрикантом, теперь же служил в лавке дешевых мехов. Работа была тяжелая, вредная для здоровья, очень плохо оплачиваемая. Меха привозились из Монголии, часто с микробами сибирской язвы. Заболевание ею было смертельно. И каждый раз конец рабочего дня и возвращение домой были благословенным моментом для него, лучезарным – для его семьи.

Сгорбленный, усталый, в жалком заношенном пальто, плелся он домой, неся с собой кислый запах кож и душный животный запах мехов. Но вот он переступает порог своего дома – и его встречают, как короля: он так нужен, так важен для семьи, так любим, так необходим, так ожидаем; он глава, авторитет, законодатель; он обожаем: наш папа! Был настоящий ритуал, давно установленный, для его встречи. Любимица отца – старшая, Глафира, – помогала ему умываться и переодеваться в специальном чуланчике, где он сменял одежду, всё, до последней нитки, чтоб не занести в дом заразы. Жена наливала в большой кувшин теплой воды, и Котик открывал коробочку со специальным дезинфицирующим мылом. Галина подавала чистое белье, полотенце, халат; дети стояли за закрытой дверью чуланчика, готовые каждый со своей услугой. Мушка приносила папины комнатные туфли. Пока папа умывался и переодевался, ему живо и нетерпеливо рассказывались домашние события и новости дня. Наконец, он выходил из чуланчика, вымытый, свежий – и его коллективно встречали любящие глаза семьи. Глафира бесшумно подвигала ему стул, и он садился к столу первый – кормилец семьи. Затем усаживались дети. И начинался страстно ожидаемый, священный час дня – обед.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

«Где мой сын?»

2

«Я здесь, мама!»

3

«Они меня били, мама!»

4

«Что? – Она моя мама! Убирайся вон!»

5

«Как это хорошо».

6

«Я снова дома».

7

Приблизительный смысл – отверженный.

8

«Добродетель меня пленяет. Грех мною владеет».

9

«Любовь – крохотный цветок»…