Полная версия

Крестовые походы. Войны Средневековья за Святую землю

Когда крестоносцы в конце июня 1097 года покинули Никею, Алексей подвел некоторые итоги прошедших месяцев, которые его удовлетворили. Франкская орда прокатилась по его империи без особых последствий и даже нанесла серьезный удар сельджукам. Несмотря на некоторые трения, когда император присутствовал рядом, латиняне проявляли и сотрудничество, и послушание. Вопрос заключался в том, как скоро развеются чары теперь, когда император был далеко, а крестоносцы направлялись к Святой земле.

Через Малую Азию

Без мудрого руководства Алексея франкам пришлось справляться со многими организационными и командными трудностями. По сути, их армия была составной силой, одной большой массой, состоявшей из множества небольших частей, объединенных общей верой – латинским католицизмом – и собранных по всей территории Западной Европы. Многие крестоносцы были врагами еще до начала экспедиции. Они даже столкнулись с языковым барьером: крестоносец из Северной Франции Фульхерий Шартрский писал: «Кто и когда слышал такое смешение языков в одной армии?»

Разнородная масса должна управляться крепкой рукой. И в самом деле, требования военной логики предполагают, что без строгого единоначалия Крестовый поход был обречен на развал и крах. Но с лета 1097 года у экспедиции не было единого лидера. Папский легат Адемар из Пюи мог претендовать на духовное превосходство, да и грек Татикий участвовал в командовании, но на практике ни один из них не обладал всей полнотой власти. На деле крестоносцам пришлось прощупывать дорогу к организационной структуре посредством экспериментов и инноваций, полагаясь в основном на объединяющее влияние их общей религиозной цели. Вопреки всем ожиданиям они достигли значительного успеха. Самым эффективным инструментом принятия решения оказалось групповое обсуждение, обычно считающееся неприемлемым в военной практике. Был создан «военный совет» из франкских лидеров – таких людей, как Раймунд Тулузский и Боэмунд Тарентский, которые собирались, чтобы обсудить и согласовать дальнейшие действия. Еще раньше они создали общий фонд, через который проходила и распределялась вся добыча. Им и предстояло решить, каким образом лучше всего пересечь Малую Азию.

Из-за большой численности крестоносного войска оно не могло продвигаться вперед, как единая армия. Растянутой вдоль римских дорог и путей пилигримов 70-тысячной колонне потребовались бы дни, чтобы пройти один данный пункт. А добывая себе продовольствие, они к тому же опустошили бы окрестности, как стая саранчи. Но христиане не могли себе позволить разбиться на мелкие группы и двигаться раздельно, как на пути в Константинополь, поскольку КылычАрслан и сельджуки все еще представляли реальную угрозу. Лидеры крестоносцев со временем все же решили разделить свою армию на две, сохраняя относительно тесный контакт во время марша[36].

Битва при Дорилее

27 июня 1097 года итальянские норманны Боэмунда и армия Роберта Нормандского вышли в поход, за ними на некотором расстоянии двигались Годфруа Буйонский, Роберт Фландрский и южные франки. По плану они должны были встретиться после четырехдневного марша на юго-восток у Дорилея, заброшенного военного лагеря византийцев. Кылыч-Арслан, однако, имел другие планы. После унижения в Никее он собрал огромную армию и собирался напасть на крестоносцев, пока они идут по его земле. Их разделение на две армии дало ему шанс нанести удар. Утром 1 июля он атаковал силы Боэмунда и Роберта Нормандского на открытой территории в районе соединения двух долин у Дорилея. Один из воинов Боэмунда вспоминает ужас момента, когда неожиданно появились турки и «начали все сразу завывать на разные голоса и выкрикивать на своем языке какие-то дьявольские слова, которых я не понял… визжа, словно демоны». Кылыч-Арслан появился с армией легковооруженных, но удивительно ловких и подвижных сельджукских всадников, рассчитывая посеять панику в рядах крестоносцев, которые двигались намного медленнее. Турки взяли их в кольцо и, кружась, словно вихрь, принялись осыпать градом стрел. Латиняне были определенно шокированы тактикой противника. Один свидетель боя написал: «Турки выли, словно волки, и выпускали град стрел. Мы были ошеломлены. Но, понимая, что нам грозит смерть, и многие уже были ранены, обратились в бегство. Это неудивительно, потому что для нас такая война была совершенно незнакомой».

Некоторые, конечно, действительно обратились в бегство, но, что удивительно, Боэмунд и Роберт сумели собрать свои войска и разбить лагерь. Вместо хаотичного бегства они предпочли держаться, построить оборонительное формирование и ждать подкрепления. Полдня крестоносцы, пользуясь численным перевесом и превосходством в броне, отражали непрекращающиеся атаки турок. Чтобы укрепить свою решимость перед лицом вражеской орды, крестоносцы придумали для себя девиз: «Держитесь вместе, верьте в Христа и в победу Святого Креста. Сегодня мы получим много добычи». Но время от времени враги все же прорывались.

Турки ворвались в лагерь, выпуская стрелы, убивая пеших солдат, девушек, женщин, детей и стариков, не щадя никого. Потрясенные и испуганные жестокостью этой ужасной бойни, девушки, которые были очень утонченными и благородного происхождения, были вынуждены одеться соответственно и предложить себя туркам, чтобы умиротворенные их красотой и любовью турки проявили жалость к пленным.

Несмотря ни на что, оборонительная линия крестоносцев держалась. В Средние века эффективное командование зависело от силы личности, умения заставить себе повиноваться, и огромная заслуга Боэмунда и Роберта заключалась в том, что они сумели удержать под контролем войска перед лицом агрессии. Прошло пять ужасных часов, прибыли основные силы крестоносцев, и Кылыч-Арслан отступил. Потери были высоки: около 4 тысяч христиан и 3 тысячи мусульман были убиты, но попытка заставить крестоносцев повернуть вспять провалилась. Отныне и впредь Кылыч-Арслан избегал их. Кочевники-сельджуки Малой Азии не были разгромлены, но их сопротивление оказалось сломленным, и дорога через Анатолию открыта[37].

Контакты и завоевания

После Дорилея крестоносцы столкнулись с другими врагами. Голод, жажда и болезни преследовали их все лето 1097 года, пока они шли мимо поселений, покинутых турками. Если верить одному хронисту, в один из моментов жажда стала настолько невыносимой, что «более 500 человек умерли. Из-за отсутствия воды умирали также лошади, ослы, верблюды, мулы, быки и другие животные. Мужчины ослабели от усталости и жары, шли с открытыми ртами и потрескавшимися губами. Когда же страдания от жажды стали казаться невыносимыми, была, наконец, обнаружена река, к которой люди шли. Все поспешили к воде, стараясь быть первым. Воду пили не останавливаясь. Люди и животные никак не могли напиться, и многие умерли оттого, что выпили слишком много».

Знаменательно то, что гибель животных описывается так же подробно, как смерть людей, но все современные источники в этом едины. В армии нельзя было обойтись без животных, которые перевозили оборудование и припасы, а рыцари зависели от своих боевых коней в сражениях. В прошлом историки подчеркивали преимущества, которыми пользовались рыцари из-за более крупных и сильных европейских коней, но в действительности многие европейские лошади пали, еще не добравшись до Сирии. Франкский участник похода писал, что из-за этого «многие рыцари были вынуждены идти пешком. Из-за отсутствия лошадей приходилось заменять их мулами»[38].

Крестоносцы периодически сталкивались и с другими опасностями. Годфруа Буйонский, например, был атакован и тяжело ранен медведем во время охоты. Он выжил чудом. Эти трудности и опасности, вероятно, показали, что надо более тщательно планировать следующий этап перехода. Достигнув плодородного юго-восточного региона Малой Азии, крестоносцы начали вступать в союзы с местным христианским населением, которое до тех пор жило под турецким правлением. В Гераклее Танкред и Бодуэн Булонский были отправлены на юг в Киликию, в то время как основная армия выбрала северный маршрут через Коксон и Мараш. Обе группы вступили в контакт с местными армянскими христианами, но Танкред и Бодуэн пошли дальше, создали совместный материальный центр, тем самым помогли снабжать весь Крестовый поход в предстоящие месяцы и обеспечили более прямой путь в Сирию для армий подкрепления, которые должны были присоединиться к франкам в Антиохии.

После Киликийской экспедиции Бодуэн решил отделиться от главных сил крестоносцев, чтобы поискать счастья в восточных пограничных землях между Сирией и Месопотамией. Он увидел возможность установления своей независимой левантийской власти на этих землях, и, покинув основные силы крестоносцев с небольшим отрядом в сотню рыцарей, он начал кампанию жестоких завоеваний и непрерывного движения вперед, в которой проявил свой талант и военачальника, и ловкого политического деятеля. Объявив себя «освободителем» армянских христиан от турецкого угнетения, Бодуэн быстро установил контроль над внушительной территорией, расположенной к востоку от реки Евфрат. Благодаря своей репутации очень способного человека Бодуэн получил приглашение стать союзником Тороса, пожилого армянского правителя из города Эдесса. Они действительно стали союзниками, даже больше, отцом и приемным сыном, для чего публично была проведена любопытная церемония: оба мужчины разделись до пояса, после чего Торос обнял Бодуэна, «прижав его к своей обнаженной груди», и на обоих была надета длинная рубашка, чтобы скрепить союз. К несчастью для Тороса, эта церемония нисколько не умерила честолюбивые стремления Бодуэна. Через несколько месяцев его армянский «отец» был убит, вероятнее всего не без тайного одобрения Бодуэна. Франк взял контроль над городом и окружающим регионом, создав первое государство крестоносцев на Ближнем Востоке – графство Эдесса[39].

Тем временем армии Первого крестового похода в начале октября 1097 года перегруппировались на границах Северной Сирии. Они уцелели при переходе через Малую Азию, хотя и понесли большие потери. События следующего века доказали, что это уже само по себе было выдающимся достижением, поскольку следующие Крестовые походы потерпели неудачу в этом регионе. Но теперь перед крестоносцами стояла колоссальная задача, превосходящая все предшествующие трудности: осада Антиохии.

Глава 2. Сирийские испытания

Ранней осенью 1097 года первые крестоносцы добрались до Северной Сирии и вышли к одному из величайших городов Востока – мощной крепости Антиохия. Они наконец достигли границ Святой земли, и теперь немного южнее, возможно всего лишь в трех неделях пути, находился Иерусалим. Но самый прямой путь к Святому городу древняя дорога паломников проходила через Антиохию, прежде чем сворачивала к побережью Средиземного моря и тянулась вдоль него к Ливану и в Палестину, мимо ряда потенциально враждебных мусульманских городов и крепостей.

Историки всегда утверждали, что у франков не было выбора – так или иначе, они должны были захватить Антиохию, прежде чем продолжать путь на юг, поскольку город стоял на их пути, словно непреодолимый барьер, мешающий продолжению экспедиции. Это не совсем верно. Более поздние события позволяют предположить, что крестоносцы теоретически могли обойти город. Если бы они стремились достичь Иерусалима с максимальной скоростью, они могли вступить в переговоры и заключить временное перемирие, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны мусульманского гарнизона Антиохии, и продолжать путь. Факт, что латиняне вместо этого предпочли начать осаду, много говорит об их планировании, стратегии и мотивации[40].

Город Антиохия

Прежде всего Антиохия представляется центральной целью союза между крестоносцами и Византией. Основанный в 300 году до н. э. Антиохом, одним из полководцев Александра Великого, город был расположен идеально для того, чтобы влиять на транссредиземноморскую торговлю. Расположившись на «перепутье» между Востоком и Западом, Антиохия стала третьим городом римского мира, центром торговли и культуры. Но во время первого взрыва исламской экспансии в VII веке н. э. этот бастион Восточной империи перешел к арабам. Возрождающаяся Византия в 969 году вернула себе Антиохию, но турки-сельджуки в 1085 году снова отобрали город у христиан. Хорошо знающий историю города Алексей I Комнин жаждал получить Антиохию, мечтая о дне, когда город станет краеугольным камнем новой эры греческого господства в Малой Азии. Только по этой причине он продолжал поддерживать франков летом и осенью 1097 года. Император надеялся воспользоваться исключительно удобным случаем и получить вожделенный приз.

Таким образом, решение осадить город было выражением продолжающегося греко-латинского сотрудничества. Однако крестоносцы не просто воплощали в жизнь чаяния своих союзников. Антиохия, как и Иерусалим, имела глубоко укоренившееся религиозное значение. Легенды гласили, что это было место первой христианской церкви, основанной святым Петром, главой апостолов, и в городе сохранилась великолепная базилика, посвященная святому. Город был также домом одного из пяти патриархов, самых влиятельных личностей христианского мира. Поэтому его освобождение соответствовало духовным целям экспедиции. Со временем, однако, станет ясно, что такие лидеры крестоносцев, как Боэмунд и Раймунд Тулузский, имели собственные, вполне мирские планы, связанные с Антиохией, которые могли войти в противоречие с чаяниями их византийских союзников.

Помимо вопросов греко-латинского сотрудничества и территориальных притязаний, попытка захватить Антиохию также раскрывает глубокую истину о крестоносцах. Они не были, как утверждают некоторые авторы, дикой ордой неуправляемых варваров, бездумно рвущихся в Иерусалим. События 1097 года доказывают, что их действия были не лишены стратегического планирования. Они готовились к осаде Антиохии продуманно, захватив ряд соседних поселений и превратив их в центры снабжения. Крестоносцы также стремились установить морские контакты, чтобы обеспечить помощь с моря, причем это было сделано заблаговременно. Франки также ожидали прибытия подкреплений в Антиохию: греков под командованием Алексея, а также следующих волн крестоносцев – и потому обеспечили самый безопасный прямой путь из Малой Азии в Сирию через Белен-Пасс. В общем, все в поведении крестоносцев осенью 1097 года указывает на их намерение захватить Антиохию, хотя они понимали, что это будет непросто.

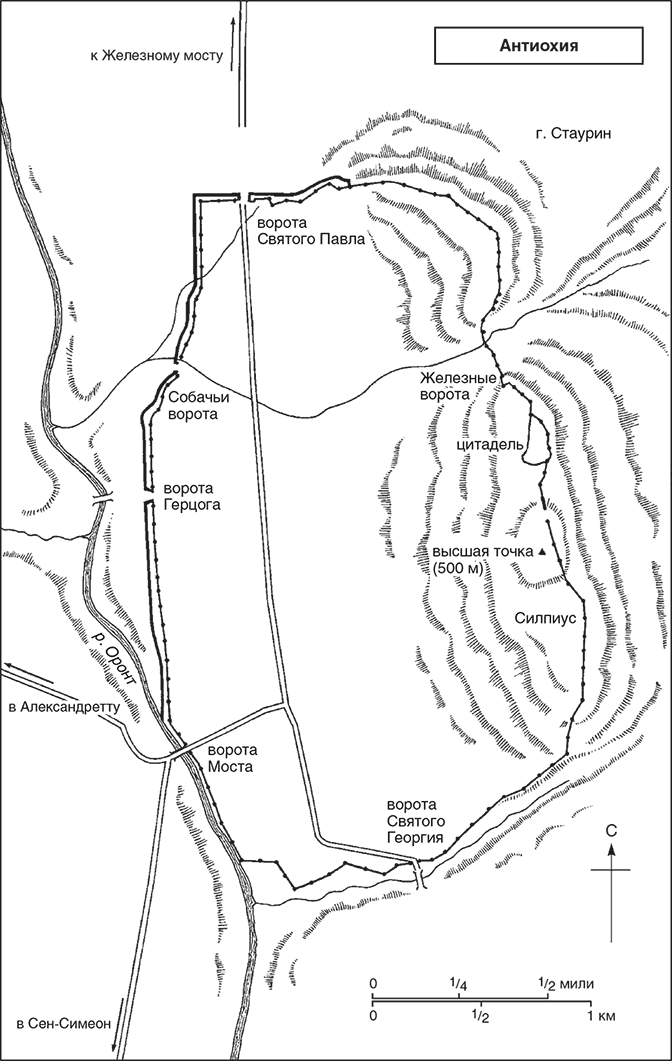

Даже при этих условиях, подойдя к городским стенам в конце октября, франки были потрясены количеством укреплений. Один из них в письме в Европу написал, что на первый взгляд город кажется «укрепленным с невиданной силой и почти неприступным». Антиохия располагалась между рекой Оронт и подножиями двух гор – Стаурин и Силпиус. В VI веке римляне усилили эти природные черты кольцом из шестидесяти башен, соединенных массивной стеной – длиной три мили (5 км) и высотой до шестидесяти футов (18 м), – которая тянулась вдоль берега Оронта и потом вверх по крутым склонам Стаурина и Силпиуса. В сотнях футов над городом, у вершины горы Силпиус, фортификационные сооружения Антиохии венчала грандиозная цитадель. К концу XI века эта оборонительная система уже изрядно обветшала от времени и пострадала от землетрясений, однако все еще являлась грозным препятствием для любой атакующей силы. Один из франков написал, что городу «не страшны ни осадные машины, ни люди, даже если его осадит все человечество»[41].

Крестоносцы тем не менее имели одно преимущество: мусульманская Сирия была охвачена опасными беспорядками. Она была расколота борьбой за власть, начавшейся после краха сельджукского единства в начале 1090-х годов, и мелкие турецкие правители были больше заинтересованы в выяснении отношений между собой, чем в любой форме быстрого и скоординированного исламского ответа неожиданному вторжению христиан. Два брата, враждующие между собой, Ридван и Докак, правили городами Алеппо и Дамаск, но были вовлечены в гражданскую войну. Сама Антиохия управлялась, как полуавтономное пограничное поселение шатающегося сельджукского Багдадского султаната, Яги-Сияном, коварным седовласым турецким военачальником. Он стоял во главе хорошо обеспеченного всем необходимым гарнизона из 5 тысяч человек. Этого было достаточно, чтобы укомплектовать личным составом городские укрепления, но мало, чтобы отбросить крестоносцев в открытом сражении. Ему оставалось только положиться на фортификационные сооружения Антиохии. Когда подошли к городу крестоносцы, он отправил просьбы о помощи своим мусульманским соседям в Алеппо и Дамаск, а также в Багдад, надеясь на подкрепление. Он также стал бдительно следить за греческими, армянскими и сирийскими христианами, являвшимися частью космополитического населения Антиохии, опасаясь предательства.

Война на истощение

Подойдя к городу, латинянам надо было принять решение относительно стратегии. Несколько обескураженные масштабом укреплений и не имеющие ни мастеров, ни материалов для постройки осадных приспособлений – лестниц, баллист и осадных башен, – они быстро признали, что не смогут взять город штурмом. Но, как и в Никее, долговременная осада несла с собой существенные трудности. Большая длина стен, сильно пересеченная местность вокруг и наличие по меньшей мере шести главных ворот, ведущих в город, делали полное окружение невозможным. И «военный совет» принял решение о частичной блокаде. В последние дни октября армии крестоносцев заняли позиции перед тремя северо-западными воротами города. Через некоторое время франки решили установить контроль и за двумя южными воротами города. Был построен временный мост через Оронт, чтобы облегчить доступ на юге, и ряд импровизированных осадных фортов, что еще туже затянуло петлю. Но один вход остался. Железные ворота были расположены в ущелье между Стаурином и Силпиусом и оставались недосягаемыми для крестоносцев. Так гарнизон города получил жизненно важную для него связь с внешним миром на долгие месяцы.

Франки осадили город осенью 1097 года. Ежедневными реалиями осадной войны могут считаться частые мелкие стычки, но, по сути, в ней подвергается испытанию не умение владеть оружием, а физическая и психологическая выносливость людей. И для латинян, и для их мусульманских противников мораль была критическим вопросом, и обе стороны с готовностью применяли самую отвратительную тактику, чтобы сломить моральный дух врага. Выиграв главное сражение в начале 1098 года, крестоносцы обезглавили трупы мусульман, насадили их головы на копья и с ликованием пронесли их под стенами Антиохии, чтобы «усилить горе турок». После следующей стычки мусульмане как-то раз на рассвете тайком выскользнули из города, чтобы похоронить своих погибших. Если верить латинскому участнику событий, когда христиане это обнаружили, «они приказали разрыть могилы и вытащить мертвые тела. Они побросали все трупы в яму, отрубили им головы и принесли головы к нашим палаткам. Когда турки это увидели, они очень горевали. Каждый день они горько причитали, рыдали и завывали».

Со своей стороны Яги-Сиян приказал публично принести в жертву городское христианское население. Греческий патриарх, давно мирно живший в городе, был повешен за ноги на стене и бит железными палками. Один латинец вспоминал, что «многие греки, сирийцы и армяне, жившие в городе, были убиты обезумевшими турками. Убедившись, что франки наблюдают за ними, они бросали со стен головы убитых, используя катапульты и пращи. Это очень огорчило наших людей». Взятые в плен крестоносцы обычно подвергались такому же обращению. Архидьякон Меца был пойман «играющим в кости» с молодой женщиной в саду около города. Его обезглавили прямо на месте, а ее увезли в Антиохию, изнасиловали и убили. На следующее утро обе головы были заброшены катапультой в латинский лагерь.

Если не считать такого «обмена любезностями», осада была войной на истощение. Эта жестокая тактика выжидания, в которой каждая сторона стремилась продержаться дольше, чем другая, зависела от снабжения живой силой, материалами и, главное, продовольствием. Поскольку логистические соображения были главными, крестоносцы оказались в худшей позиции. Частичная блокада означала, что мусульмане имели доступ к внешним ресурсам и помощи. А более крупная армия франков быстро истощила имевшиеся в наличии ресурсы, и крестоносцам пришлось все дальше уходить в глубь вражеской территории в поисках продовольствия. По мере хода кампании ситуацию усложнила суровая зимняя погода. В письме к жене франк Этьен де Блуа жаловался: «Перед городом Антиохия на протяжении всей зимы мы страдали за Бога нашего Христа от холода и проливных дождей. То, что говорят о невозможности выносить жару по всей Сирии, – неправда, потому что зима здесь очень похожа на нашу зиму на Западе». Армянский христианин, современник события, позже вспоминал, что в разгар той ужасной зимы «из-за нехватки продовольствия, высокой смертности и страданий, выпавших на долю франкской армии, выжил только один человек из пяти, и все чувствовали себя покинутыми вдали от родного дома»[42].

Страдания франков достигли кульминационной точки в январе 1098 года. Сотни, даже тысячи человек гибли, ослабленные недостаточным питанием и болезнями. Говорят, что бедняки дошли до того, что стали есть «собак и крыс… шкуры животных и зерна, найденные в навозе». Сбитые с толку отчаянным положением, многие стали задаваться вопросом, почему Господь покинул Крестовый поход, Его же священное начинание. Среди атмосферы всеобщей подозрительности и взаимных обвинений латинское духовенство предложило ответ: экспедиция запятнала себя грехом. Чтобы очиститься, папский легат Адемар из Пюи предписал ряд искупительных ритуалов – посты, молитвы, раздача милостыни, литании. Женщины, предполагаемые вместилища нечистоты, тотчас были изгнаны из лагеря. Несмотря на принятые меры, многие христиане бежали в Северную Сирию, предпочитая неопределенность обратного путешествия в Европу ужасным условиям блокады. Даже известный демагог Петр Пустынник, некогда страстный глашатай Крестового похода, решил дезертировать. Пойманный под покровом ночи при попытке бежать, он был бесцеремонно водворен обратно Танкредом. Примерно в это же время греческий проводник крестоносцев Татикий покинул экспедицию, якобы для поисков подкрепления и продовольствия в Малой Азии. Обратно он так и не вернулся, но византийцы с Кипра отправили франкам кое-какие припасы.

Многочисленные беды и лишения суровой зимы пережили лишь немногие крестоносцы, но зато они закалились и ожесточились, и с приходом весны баланс сил начал медленно сдвигаться в их пользу. Система центров снабжения, созданная франками, также несколько облегчила ситуацию в районе Антиохии: припасы прибывали даже из Киликии, а позднее – от Бодуэна Эдесского. Еще более важной ока залась помощь портов Северной Сирии – Латакии и Сен-Симеона, которые заняли латиняне. 4 марта в гавань Сен-Симеона прибыл небольшой флот английских судов с продовольствием, стройматериалами и мастерами. Через несколько дней Боэмунд и Раймунд Тулузский успешно доставили ценный груз с побережья. Приток материалов позволил франкам заткнуть замочную скважину в кольце блокады.

До этого момента Яги-Сиян и его люди имели возможность пользоваться городскими воротами Моста относительно свободно и таким образом контролировали дороги, ведущие в Сен-Симеон и Александретту. Теперь христиане укрепили заброшенную мечеть, расположенную на равнине перед входом, создав базовый осадный форт, который назвали именем Святой Девы. Отсюда они могли вести наблюдение за окружающей территорией. Граф Раймунд предложил взять на себя бремя обеспечения этого удаленного форта гарнизоном ценой огромных личных затрат, но его мотивы, скорее всего, не были чисто альтруистичными. В начале осады южноитальянские норманны заняли территорию перед воротами Святого Павла и были готовы быстро войти в город, если и когда он падет. Это дало Боэмунду хороший шанс предъявить претензию на город, потому что, немного раньше, лидеры крестоносцев согласились следовать «правилу завоевателя», по которому захваченная собственность принадлежит первому предъявляющему на нее свои права или занявшему территорию. Расположив своих людей перед другими воротами Антиохии, воротами Моста, Раймунд получал идеальную возможность бросить вызов своему противнику.

В течение месяца франки построили еще один импровизированный осадный форт, укрепив монастырь возле последних достижимых ворот Антиохии – ворот Святого Георгия. Танкред согласился обеспечить этот форт гарнизоном, но только в обмен на немалую плату в 400 серебряных марок. Начав Крестовый поход «во втором эшелоне» знати и постоянно находясь в тени дяди – Боэмунда, Танкред теперь начал оформляться как самостоятельная фигура первой величины. После приключений в Киликии честь этого командования и богатство, которое оно принесло, укрепили его статус и дали некоторую степень автономии[43].