Полная версия

Крестовые походы. Войны Средневековья за Святую землю

В сердце этих армий находились рыцари – военная элита Средних веков[27]. Папа Урбан II очень хорошо знал тревогу этих христианских воинов, вовлеченных в земную профессию, связанную с насилием, и находящихся под влиянием церкви, учившей, что греховная война приведет к проклятию. Один из современников заметил: «Бог основал в наше время священные войны, чтобы рыцари и толпа, бегущая за ними… могли найти новый путь к спасению. Таким образом, они не должны полностью отказываться от своих мирских дел, избирая монашескую жизнь или любую религиозную профессию, как это было принято, а добиваются милости Господней, продолжая свою карьеру, пользуясь свободой и нося одежду, к которой они привыкли».

Папа «сконструировал» идею вооруженного паломничества, по крайней мере частично, чтобы разрешить духовную дилемму рыцарской аристократии. Он также знал, что, если знать будет на его стороне, за свитой рыцарей и пехотинцев дело не станет. Ведь, хотя участие в Крестовых походах было добровольным, социальные группы объединяла сложная паутина семейных уз и феодальной зависимости. На самом деле Урбан инициировал цепную реакцию, в процессе которой каждый аристократ, решивший отправиться в Крестовый поход, становился эпицентром расходящейся волны вербовки.

Короли не присоединились к экспедиции – вероятно, были слишком поглощены собственными политическими комбинациями, однако сливки западной христианской аристократии приняли в ней участие. Это были представители самой высокородной знати Франции, Западной Германии и Нидерландов, которые вполне могли бросить вызов, а в некоторых случаях и затмить власть короля. Они, конечно, обладали весьма существенной независимой властью и могли именоваться «князьями». Каждый из этих князей командовал собственным военным контингентом, но также привлекал большие группы сторонников, связанных с ним феодальной зависимостью, семейными узами и даже общими этническими и лингвистическими корнями.

Граф Раймунд Тулузский, самый могущественный мирской властелин на юго-востоке Франции, был первым, вызвавшимся участвовать в походе. Ярый сторонник папских реформ и союзник Адемара из Пюи, граф почти наверняка был привлечен на свою сторону Урбаном еще до клермонской проповеди. Доживший до середины пятого десятка Раймунд был самым старым князем, принявшим участие в экспедиции. Гордый и упрямый, обладавший завидным богатством, властью и влиянием, он принял командование над армиями Прованса и Южной Франции. Позднее легенда приписала ему участие в кампании против мавров Иберийского полуострова и даже в паломничестве в Иерусалим, во время которого он лишился одного глаза в наказание за отказ платить заоблачную дань, наложенную мусульманами на латинских паломников. И в самом деле, утверждают, что граф вернулся на Запад с одним глазом в кармане – своеобразным талисманом его ненависти к исламу. Возможно, все эти рассказы – всего лишь фантазии, но тем не менее Раймунд, безусловно, обладал опытом и, что более важно, ресурсами, чтобы претендовать на общее мирское командование походом[28].

Самым очевидным соперником графа в борьбе за это положение был сорокалетний норманнский граф с юга Италии Боэмунд Тарентский. Будучи сыном Роберта Гвискара (Хитрого), одного из норманнских авантюристов, завоевавших южную часть Италии в XI веке, Боэмунд получил бесценный военный опыт. Сражаясь рядом с отцом в 1080 году в четырехлетней Балканской кампании против греков, Боэмунд познал реалии командования на поле боя и принципы осадной войны. Ко времени начала Первого крестового похода Боэмунд имел весьма внушительный послужной список, и один из современников написал, что этот человек «не имел себе равных в отваге и знании искусства войны». Даже византийские противники признавали, что он неизменно приковывал к себе внимание.

«Появление Боэмунда, если говорить кратко, не было похоже на появление никакого другого человека, которого знал в те дни римский мир, – грека или варвара. Его вид внушал восхищение, упоминание его имени – страх. <…> Его комплекция была такова, что он возвышался почти на целый кубит над самым высоким человеком. Он был узок в талии и бедрах, имел широкие плечи и грудь, сильные руки. <…> Кожа на всем его теле была очень белой, если не считать лица, которое было и белым, и красным. Его волосы были светло-каштановыми и не такими длинными, как у других варваров (то есть они не доставали до плеч). <…> Глаза были светло-голубыми, и по ним можно было судить о силе духа и достоинстве этого человека. В его внешности было определенное очарование, и вместе с тем некая дикая суровость. Такое впечатление создавалось из-за его огромного роста и цвета глаз, даже его смех для многих звучал угрожающе».

Но, несмотря на все свои достоинства, Боэмунду не хватало богатства, поскольку он был лишен наследства своим жадным сводным братом. Движимый алчностью, он присоединился к крестоносцам летом 1096 года, преследуя не только духовные, но и вполне мирские личные цели: он мечтал о новом левантийском поместье лорда, которое он мог бы назвать своей собственностью. В походе Боэмунда сопровождал его племянник Танкред Отвиль. Едва достигший двадцатилетнего возраста, не имевший военного опыта юноша тем не менее обладал неистощимым энтузиазмом (и, очевидно, умел говорить по-арабски). Он быстро занял положение заместителя командира в относительно маленькой, но грозной армии южноитальянских норманнов, которые последовали за Боэмундом на восток. Со временем Танкред стал одной из самых заметных фигур крестоносного движения[29].

Крестоносцы с юга Франции и итальянские норманны были сторонниками реформ папства, но после 1085 года даже некоторые заклятые враги папства присоединялись к экспедиции в Иерусалим. Таким был, к примеру, Годфруа Буйонский (Годфрид Бульонский) из Лотарингии. Он родился около 1060 года, был вторым сыном графа Булонского и вел свою родословную от Карла [Великого] (позднее легенды утверждали, что он был рожден лебедью). Говорили, что он был выше среднего роста, силен сверх всякой меры, имел крепкие конечности, широкую грудь, приятные черты лица, бороду и светлые волосы. Годфруа носил титул герцога Нижней Лотарингии, но не сумел установить свою власть в этом, как известно, изменчивом регионе и, возможно, стал крестоносцем в надежде на начало новой жизни в Святой земле. Несмотря на разговоры о том, что он захватывал церковную собственность, и ограниченный военный опыт, в последующие годы Годфруа доказал свою верность идеалам движения и проявил способности хладнокровного командира.

Годфруа занимал важное место в неорганизованном конгломерате войск из Лотарингии и Германии. К нему присоединился брат – Бодуэн Булонский. Как сообщается, он был темноволосым человеком и имел более светлую кожу, чем Годфруа. Еще Бодуэн обладал острым проницательным взглядом. Как и Танкред, он возвысился из относительной безвестности в ходе Крестового похода, показал бычье упорство в бою и ненасытную потребность двигаться вперед.

Эти пять князей – Раймунд Тулузский, Боэмунд Тарентский, Годфруа Буйонский, Танкред Отвиль и Бодуэн Булонский – сыграли центральные роли в экспедиции в Иерусалим, возглавив три главные франкские армии. Они оказали решающее влияние на раннюю историю крестоносного движения. Четвертый и последний контингент из Северной Франции также присоединился к кампании. В этой армии главенствовала тесная родственная группа из трех аристократов. Это имеющий большие связи Роберт, герцог Нормандский, старший сын Вильгельма Завоевателя и брат Вильгельма Руфуса [Рыжего], короля Англии, родственник Роберта – Этьен, граф де Блуа, и его тезка и кузен Роберт II, граф Фландрии.

Для этих правителей, их последователей и, возможно, даже представителей бедных классов процесс вступления в ряды крестоносцев был связан с драматической и эмоциональной церемонией. Каждый человек произносил клятву совершить путешествие в Иерусалим и затем, как знак своей принадлежности к братству крестоносцев, нашивал на свою одежду изображение креста. Когда Боэмунд Тарентский услышал призыв к оружию, его реакция была мгновенной: «Вдохновленный Святым Духом, он велел принести свой самый ценный плащ, который приказал разрезать на кресты, и многие рыцари, которые были там, сразу же присоединились к нему, поскольку тоже были исполнены энтузиазма». Кое-где церемонии принимали экстремальный характер – кресты вырезались на теле, а надписи делались кровью.

Процесс идентификации по отчетливо видимому символу должен был выделить крестоносцев из общей массы и создать группу, а клятва давала крестоносцам официальных защитников их самих и их собственности. Описания этих церемоний, сделанные современниками, подчеркивают духовную мотивацию. Мы могли бы поставить под сомнение подобные свидетельства, учитывая, что они почти всегда исходили от церковников, однако они подтверждаются большим числом официальных документов, составленных или самими крестоносцами, или по их распоряжению, чтобы привести в порядок дела перед отправлением в Иерусалим. Эти материалы подтверждают, что многие крестоносцы действительно видели свои действия в религиозном контексте. Один крестоносец, Бертран де Монконтур, настолько проникся религиозными чувствами, что решил отказаться от земель, которые незаконно удерживал у себя, не желая возвращать монастырю в Вандоме, потому что уверовал: нельзя идти по пути Бога, имея в руках то, что украдено у церкви. Документальные свидетельства также отражают атмосферу страха и самопожертвования. Будущие крестоносцы, судя по всему, испытывали тревогу относительно долгого и опасного пути, в который отправлялись. Но в то же самое время они не останавливались перед тем, чтобы продать буквально всю свою собственность, чтобы только принять участие в экспедиции. Даже Роберт Нормандский был вынужден заложить свое герцогство брату. Некогда модный миф о том, что крестоносцы были своекорыстными, не имевшими наследства и жаждущими получить земли младшими сыновьями, следует развенчать. Участие в Крестовых походах было деятельностью, которая могла принести духовное и материальное вознаграждение, но в первую очередь это была устрашающая и в высшей степени дорогостоящая деятельность. Набожность вдохновила Европу на Крестовые походы, и впоследствии первые крестоносцы не раз доказали, что их самое мощное оружие – общее чувство цели и нерушимая духовная решимость[30].

Византия

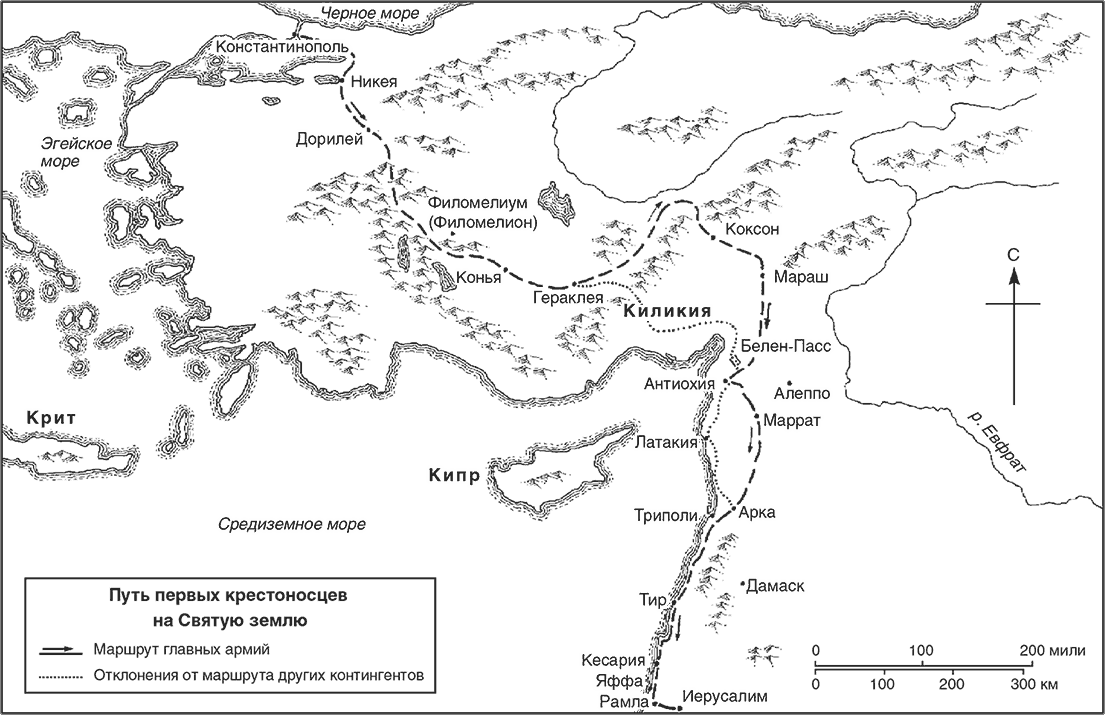

Начиная с ноября 1096 года главные армии Первого крестового похода начали прибывать в великий город Константинополь (Стамбул), древние ворота на Восток и столицу Византийской империи. В течение шести следующих месяцев разные контингенты экспедиции прошли через Византию на пути в Малую Азию к границе исламского мира. Константинополь был удобным местом для того, чтобы собрать разные отряды крестоносцев, поскольку он стоял на традиционном пути паломников к Святой земле, а франки шли на восток с намерением помочь своим греческим братьям.

Честолюбивые замыслы Алексея

Византийский император Алексей I Комнин уже был свидетелем краха Народного крестового похода, и обычно считают, что он ожидал главных сил крестоносцев с недоверием и подозрением. Его дочь и биограф Анна Комнина написала, что Алексей опасался прибытия франков, зная об их неконтролируемом энтузиазме, непостоянстве, нерешительности и жадности. Она также изобразила крестоносцев варварами Запада и с особой язвительностью описала Боэмунда, назвав его обыкновенным негодяем, к тому же лжецом по натуре. Основываясь на ее оскорбительной риторике, историки часто изображают ранние греко-латинские встречи 1096–1097 годов как исполненные недоверия и скрытой враждебности. В действительности рассказ Анны Комнины, написанный спустя несколько десятилетий после события, был изрядно искажен ретроспективным взглядом на него. Конечно, отношение друг к другу было настороженным, не обошлось без антипатии, враждебности и даже стычек. Но, по крайней мере, вначале они были вполне конструктивными[31].

Чтобы правильно понять путешествие первых крестоносцев через Византию и за ее пределы, следует реконструировать предубеждения и предрассудки и франков, и греков. Многие считают, что в части богатства, могущества и культуры в европейской истории всегда доминировал Запад. Но в XI веке фокусная точка цивилизации находилась на Востоке, в Византии, наследнице греко-римского могущества и славы, продолжательнице самой прочной империи. Алексей мог проследить свое имперское наследство от Августа Цезаря и Константина Великого, и для франков это окружало императора и его владения почти мистической аурой величия.

Прибытие крестоносцев в Константинополь еще более усилило это впечатление. Стоя перед его колоссальными внешними стенами – длиной четыре мили (6,5 км), толщиной до пятнадцати футов (4,5 м), высотой до шестидесяти футов (18 м) – они не сомневались, что созерцают сердце величайшей державы христианской Европы. Тем, кому повезло получить разрешение на вход в столицу, довелось увидеть еще больше чудес. Этот город, вмещавший около полумиллиона человек, заставлял казаться маленькой деревенькой самый крупный город Европы. Посетители смогли полюбоваться украшенной куполом базиликой Святой Софии, самой красивой церковью христианского мира, увидеть гигантские триумфальные статуи легендарных предков Алексея. В Константинополе также находилась непревзойденная коллекция святых реликвий, включая терновый венец Христа, пряди волос Святой Девы, по меньшей мере две головы Иоанна Крестителя и мощи практически всех апостолов.

Естественно, многие крестоносцы ожидали, что их экспедиция начнется на службе у императора. Со своей стороны, Алексей встретил франкские армии настороженно и постоянно следил за ними на пути от границ его империи к столице. Он считал Крестовый поход военным инструментом, который следовало использовать для защиты своих владений. Попросив помощи у папы Урбана в 1095 году, он теперь оказался лицом к лицу с ордами латинских крестоносцев. Но, несмотря на их предполагаемую неуправляемую дикость, он понял, что кипучую энергию франков можно использовать в интересах империи. Управляемый осторожно и твердо, Крестовый поход мог стать решающим оружием для отвоевания у турок-сельджуков Малой Азии. Таким образом, и греки, и латиняне были изначально настроены на сотрудничество, но тем не менее семена раздора присутствовали. Большинство франков ожидало, что император лично возглавит армии и поведет их – гигантскую коалицию – к воротам Иерусалима. У Алексея таких планов не было. Для него главными всегда были нужды Византии, а не Крестового похода. Он был готов помочь латинянам и извлечь выгоду из их успехов, если таковые будут, особенно если они помогут ему отразить угрозу со стороны ислама и, возможно, даже вернуть стратегически важный город Антиохию. Но он не собирался подвергать свою династию опасности свержения, а империю – опасности вторжения, начав продолжительный военный поход на далекую Святую землю. Разница в целях и ожиданиях будет иметь трагические последствия.

На службе у императора

Решив навязать франкам свою власть, Алексей воспользовался разобщенностью крестоносцев и старался договариваться с каждым лидером группы отдельно по мере их прибытия в Константинополь. Он также воспользовался впечатляющим великолепием своей столицы, чтобы запугать латинян. 20 января 1097 года один из первых прибывших князей – Годфруа Буйонский – был приглашен на аудиенцию к Алексею в сопровождении своих самых знатных спутников. Аудиенция проходила в роскошном императорском дворце Влахерн. Годфруа, вероятно, обнаружил императора сидящим, как обычно, и выглядящим необычайно внушительно. Алексей не встал, чтобы поздороваться с герцогом и остальными. Сохраняя царственный вид, Алексей потребовал от Годфруа обещания, что «какие бы города, страны или крепости он ни взял в будущем, которые раньше принадлежали Римской империи, он передаст их чиновнику, назначенному императором». Это означало, что любая территория, захваченная в Малой Азии и даже за ее пределами, будет принадлежать Византии. Тогда герцог принес императору присягу на вассальную зависимость, создав взаимно обязывающий союз, который подтвердил право Алексея направлять Крестовый поход, но также позволял Годфруа рассчитывать на императорскую помощь и совет. В характерном для Византии шоу необычайной щедрости император смягчил этот акт капитуляции, обрушив на франкского князя дождь из подарков – золото, серебро, драгоценные ткани и лошади. Сделав дело, Алексей весьма оперативно отправил Годфруа и его армию через Босфор – узкий пролив, соединяющий Средиземное и Черное моря и разделяющий Европейский и Азиатский континенты, чтобы избежать потенциально дестабилизирующей обстановку концентрации латинских войск у стен Константинополя.

В последующие месяцы практически все лидеры крестоносцев последовали примеру герцога Годфруа. В апреле 1097 года Боэмунд Тарентский заключил мир с бывшим своим противником – греческим императором, с готовностью согласившись дать клятву. Он получил богатое вознаграждение – целую комнату, набитую сокровищами, отчего у него, если верить Анне Комнине, глаза полезли на лоб. Три франкских аристократа захотели избежать сетей Алексея. Подгоняемые честолюбием Танкред Отвиль и Бодуэн Булонский сразу переправились через Босфор, чтобы избежать клятвы, но позднее все же подчинились. Только Раймунд, граф Тулузский, упорно сопротивлялся предложениям византийского императора, но в конце концов согласился дать клятву не угрожать власти и владениям Алексея[32].

Осада Никеи

Главные армии Первого крестового похода начали собираться на побережье Малой Азии в феврале 1097 года, и в течение следующих месяцев их количество постепенно увеличилось до 75 тысяч, в том числе 7500 тяжеловооруженных конных рыцарей и 35 тысяч легковооруженной пехоты. Время их прибытия к воротам мусульманского мира оказалось весьма благоприятным. Несколькими месяцами ранее Кылыч-Арслан с относительной легкостью разгромил Народный крестовый поход. Думая, что вторая волна франков также представляет собой небольшую угрозу, он отправился для урегулирования территориальных споров на восток. Эта грубая ошибка позволила христианам весной беспрепятственно переправиться через Босфор и создать на другом берегу плацдарм.

Первая мусульманская мишень латинян была определена союзом с греками, а главной целью Алексея была Никея – город, расположенный на небольшом расстоянии от побережья Босфора. Его Кылыч-Арслан объявил своей столицей. Турецкий оплот в западной части Малой Азии угрожал безопасности Константинополя, но все попытки императора завоевать его были отбиты. Теперь Алексей решил применить против Никеи свое новое оружие – варваров франков. Они прибыли к Никее 6 мая и обнаружили неприступную крепость. Один свидетель-латинянин утверждал, что «умелый люд окружил город такой высокой стеной, что он не боялся ни нападения врага, ни осадных машин». Зубчатые стены высотой тридцать футов (9 м), имеющие почти три мили (5 км) в окружности, включали более сотни башен. Еще более тревожным был тот факт, что западный край города вплотную примыкал к большому озеру Аскания, что позволяло турецкому гарнизону, насчитывающему несколько тысяч человек, получать снабжение и подкрепление, даже если город осажден на земле.

На первом этапе осады христиане подошли очень близко к поражению. Осознав, что над его столицей нависла реальная угроза, Кылыч-Арслан в конце весны вернулся из Малой Азии. 16 мая он попытался организовать внезапную атаку на стоящие перед Никеей армии с крутых, поросших лесом холмов к югу от города. К счастью для франков, турецкий шпион, схваченный в их лагере, под угрозой пыток и смерти выдал планы сельджуков. И когда началась атака мусульман, латиняне оказались к ней готовы и, поскольку их численность была больше, довольно скоро заставили Кылыч-Арслана отступить. Он спасся, большая часть его армии тоже осталась невредимой, но военному престижу и боевому духу гарнизона Никеи был нанесен тяжелый урон. Желая произвести еще больший моральный эффект, крестоносцы обезглавили сотни турецких трупов и выставили головы на пиках перед городом, а некоторые даже перебросили через стены, чтобы усугубить панику. Такого рода варварская психологическая война была обычной в процессе средневековых осад, и определенно была изобретена не христианами. В последующие недели никейские турки всеми силами старались отомстить. Крюками на веревках они затаскивали на стены трупы франков, оставшиеся после боев, и оставляли висеть там для устрашения христиан[33].

Отбив атаку Кылыч-Арслана, крестоносцы применили комбинированную осадную стратегию, используя одновременно два стиля осадной войны. С одной стороны, они установили прочную блокаду городских стен на суше с севера, востока и юга, надеясь отрезать Никею от внешнего мира, постепенно изматывая гарнизон физической и психологической изоляцией. Однако у франков не было средств, чтобы прервать линии связи по воде через озеро, поэтому они одновременно штурмовали город. Первые попытки использования штурмовых лестниц были неудачными, и они сосредоточили усилия на проломе стен. Крестоносцы построили несколько камнеметных машин – баллист, но они имели ограниченные возможности и не могли метать камни достаточных размеров, чтобы нанести хотя бы какой-нибудь ущерб. Вместо этого латиняне вели обстрел легкими камнями, чтобы держать защитников Никеи в напряжении, и в то же время вели вручную подкопы под городские стены.

Это была смертельно опасная работа. Чтобы добраться до подножия стен, войскам приходилось идти под дождем мусульманских стрел и каменных снарядов, а добравшись, они постоянно подвергались другой опасности – сверху их поливали горячей смолой и маслом. Франки экспериментировали с разными переносными экранами, чтобы защититься от этой угрозы. Степень успеха тоже была разной. Одна такая хитроумная штуковина, гордо названная лисой, сделанная из дубовых бревен, неожиданно развалилась и погребла под своими обломками двадцать крестоносцев. Франки с юга оказались удачливее, построив более надежное защитное приспособление с покатой крышей, которое позволило им добраться до стены и начать подкоп. Они прорыли подкоп под южной стеной, аккуратно устанавливая в туннеле деревянные подпорки, чтобы предотвратить обрушение, потом заполнили его ветками и подожгли. Было это 1 июля 1097 года. Прогорев, конструкция обрушилась, а с ней и небольшая часть стены. К несчастью для франков, турки сумели за ночь ликвидировать пролом, так что успех развить не удалось.

К середине июня крестоносцам так и не удалось достичь прогресса, пришлось византийцам принимать меры. Находясь в дне пути к северу, Алексей поддерживал дистанцию, но внимательно следил за происходящим, отправляя войска и военных советников на помощь латинянам. Самым примечательным из них был Татикий – умный и хладнокровный ветеран империи, по национальности полуараб, полугрек, известный своей преданностью императору[34]. Только в середине июня Алексей решил предпринять кое-какие шаги. В ответ на просьбы крестоносцев он велел перетащить волоком по суше небольшой флот из двадцати греческих судов на расстояние 20 миль (32 км) на озеро Аскания. На рассвете 18 июня эта флотилия направилась в сторону Никеи – трубы ревели, барабаны громко стучали, а франки одновременно начали штурм с суши. Очевидцы утверждали, что сельджуки были перепуганы «почти до смерти, начали рыдать и жалобно стенать». Уже через несколько часов они запросили мира, и город перешел в руки византийцев.

Взятие Никеи стало высшей точкой греко-франкского сотрудничества во время Первого крестового похода. Сначала были недовольные среди рядовых крестоносцев – их не устраивало отсутствие добычи, но они замолчали, услышав о решении Алексея щедро вознаградить своих союзников. Позднее западные хроники намного повысили степень напряжения, существовавшую после падения Никеи, но письмо, написанное домой Этьеном де Блуа, ясно указывает на дружбу и сотрудничество между союзниками. Император провел аудиенцию с лидерами крестоносцев, чтобы обсудить следующую стадию кампании. Судя по всему, был согласован маршрут через Малую Азию и намечена следующая цель – город Антиохия. Алексей планировал следовать за экспедицией, защищая территорию – так он хотел сохранить контроль над событиями. Татикий вместе с небольшим византийским отрядом сопровождал латинян.

Всю весну и лето Алексей давал латинянам бесценные советы и сообщал разведывательные сведения. Анна Комнина записала, что Алексей «предупреждал их о событиях, которые могут произойти в пути, и давал ценные советы. Они получили информацию о приемах, которые турки обычно используют в бою, – сказал, как следует строить боевую линию, как устраивать засады, посоветовал не преследовать противника на большие расстояния, если он обращается в бегство». Он также рекомендовал лидерам крестоносцев умерить агрессию по отношению к исламу с помощью элемента прагматичной дипломатии. Они последовали совету и постарались использовать политическую и религиозную разобщенность мусульман, отправив послов на корабле в халифат Фатимидов в Египте, чтобы обсудить потенциально возможный договор[35].