Полная версия

Похождения Козерога

Несколько лет спустя, когда я припомнил этот малопонятный эпизод, мама рассмеялась:

– «Пятачки», глупенький, были золотыми монетами. В тот день к нам наведалась милиция. Для проверки документов. Тогда их часто проверяли. Вот и отправили тебя с «монетками» подальше от посторонних любопытных глаз…

Думаю, и в Москве тётя Соня с мамой продолжали тайные «игры» с теми жёлтыми кружочками. Знал ли об этом мой отец, прокурор Гаврилов? Вряд ли. Правда, ему пришлось однажды поучаствовать в криминальной истории, приключившейся в семействе Коганов. Влипла-таки со своими дружбанами ЦиляЦилька-Лаковые Сапожки. То ли её, стоявшую на стрёме, «замели мусора», то ли взяли на реализации ворованного барахла. Родня побежала на поклон к прокурору Гаврилову. Кстати, как ни странно, вся многочисленная мамина родня очень его уважала. За выдержанный нрав, немногословность, за верность данному слову. Уж какие-такие связи в столичных правоохранительных органах он использовал – бог весть. Но в результате его хлопот Цилька-шалава выскочила из КПЗ, как ни в чём не виноватая. Хотя, подозреваю, грозил девушке реальный тюремный срок.

Чтобы закончить повествование об этом семействе, приведу забавную подробность: старших сестёр – Раю и Галю – я величал тётками и на «вы», так же, как и их мать – тётю Соню, хотя, строго говоря, она приходилась мне двоюродной бабушкой. А младшая поросль Коганов у меня обходилась именами: Арон, Циля, Лёва, и обращался к ним на «ты». Интересно, что самый молодой из них, рождённый Сарубейлей в возрасте, как судачили потихоньку за её спиной, «когда уже неприлично рожать детей», был моложе меня, его племянника, на два года. У «дяди Лёвки» было не всё в порядке с мозгами, на работу его брали только чернорабочим, курьером, а самым лучшим местом, куда он устроился – это печатником в типографию. Зато парень он был добрейший и бесхитростный, из тех, кого обманывать – просто грех.

Калининград-Кёнигсберг

Осенью 1947 года мы переехали в столицу бывшей Восточной Пруссии Кёнигсберг, получивший имя «Всесоюзного старосты» Михаила Ивановича Калинина через месяц после его смерти – в июле 1946 года. Любопытно, что два города, названные в его честь ещё в тридцатые годы – Калинин и Калининград Подмосковный, обрели другие имена. Первый стал опять, как встарь, Тверью, другой почтили памятью о более политкорректном лице – Сергее Павловиче Королёве. Хочется догадаться, доколе продержится последний город имени «Всесоюзного старосты»? Между прочим, такую кликуху, ему дал Лев Троцкий, правда, она звучала как «Всероссийский староста». Потом Россия превратилась в СССР, и глава законодательного органа стал рангом выше.

Отец уехал на место нового жительства раньше нас – его жены и детей. Надо было подобрать жилище. При переселении на Памир, в Высоковск, Раменское, ничего выбирать не приходилось. По приезде новосёлам вручали ключи от комнаты или квартиры, и, милости просим, обустраивайтесь! Иначе обстояло в Калининграде-Кёнигсберге. Когда мой папаша туда завербовался (это так называлось), в городе оставалось не очень много прежних хозяев – немцев. Вроде бы, десятки тысяч. А всего в столице Пруссии (1939 г.) проживало 370 тысяч. Представляете, какой это был город-сад, если по территории он равнялся Ленинграду, в котором тогда же числилось два с половиной миллиона жителей! Не смотря на значительные разрушения, в городе имелось немало уцелевших жилищ.

Вновь прибывшему прокурору было предложено несколько вариантов – не квартир, а домов. И всё на одной улице, носившей вполне советское название – Волочаевская (в честь местечка на Дальнем Востоке, где произошло одно из главных сражений Гражданской войны).

И останутся, как в сказках,Как манящие огниШтурмовые ночи Спасска,Волочаевские дни.Отец выбрал особняк, утопающий в деревьях. Когда он прибыл наутро с вещами, возле особняка маячил вооружённый военный постовой. Оказалось, какой-то шустрый полковник облюбовал приглянувшееся папаше жилище, и осмотрительно защитил его от чьего-либо вторжения. Пришлось отцу довольствоваться соседним домом. Тот был менее внушителен, деревья пореже и пониже, а на чердаке даже обнаружилась, раздробленная залётным осколком, балка перекрытия. Но особняк был двухэтажный, пятикомнатный, с обширным, тоже пятикомнатным, подвалом с бетонными полами. Низкорослые деревья, в отличие от высоких голубых елей и пирамидальных тополей соседа, были обильно плодоносящими яблонями, грушами и вишнями.

Мы прибыли в Калининград, можно сказать, впятером: мама, я, младший братик Валерка, домработница Мотя и ещё один ребёнок, от бремени которого мама готовилась разрешиться поближе к Новому Году. Ещё один Гаврилов родился в конце февраля 1943 года, и получил имя по наследству от погибшего в эвакуации Валерика. А Мотя появилась у нас в Раменском, перед самым отъездом, её привели родители, которым в их деревне кто-то сказал, что «прокурорша» ищет помощницу по хозяйству, в ожидании прибавления семейства. Они сидели в нашей квартире, напряжённые, смущённые, и всё твердили пунцовой от возбуждения дочке:

– Ты уж, тово… слушайся Анну Борисовну… Ты уж, не балуй… Делай, чего скажут…

Одним словом, давали совершенно не нужные и бесполезные советы деревенской застенчивой 16-летней девушке, которая впервые попала в город, и пугалась буквально всего. Для неё ведь было многое внове: и кухня, и сантехника, и телефон…

Мотя лупала глазами, согласно кивала головой на каждую реплику своих «стариков», и отчаянно заливалась краской. Надо сказать, что девушка была, ну, будто со старинной открытки – кровь с молоком.

Мама сказала родителям:

– Не беспокойтесь. Будет у нас как дочь.

Осваивались мы на новом месте довольно энергично. Мебель отец начал покупать ещё до нашего приезда. Это было не трудно – на рынке немцы продавали её очень дёшево, стремясь при этом выменять на хлеб и другие продукты. Думаю, они жили впроголодь. А картины, напоминающие блокадный Ленинград, когда на тачке или саночках везут труп близкого человека, для Калининграда были не редкость. Зима 1947—48 годов там выдалась не по- балтийски суровой, доходило до минус 33 градусов. Такая погода, отягощённая шквальными морскими ветрами, и для здоровяков была не в радость. А ослабленным недоеданием и различными хворями немцам, не привыкшим к таким жутким морозам, она оказалась просто смертельной. Вот они, бывало, и падали замертво посередь улицы. То, что сотворили воины вермахта в России, и что стало злым уделом блокадников, теперь обрушилось по воле стихии на их детей, жён, матерей, стариков здесь, в Восточной Пруссии. Несчастные немцы меж собой с ужасом поговаривали, что это, мол, некий мистический Сам-Иван привёз сибирские морозы на их землю.

Усадьба наша располагалась рядом с немецким кладбищем, простиравшимся прямо за забором. Я, как и всякий мальчишка был необузданно любопытен, а по сему, можно сказать, дневал и ночевал на кладбище, где всё было в диковинку. Словно по линейке расчерченные улочки-аллейки с рядами одинаковых ухоженных могил в каменном обрамлении и с обязательной керамической очень красивой раскрытой библией. Их потом с весёлым гиканьем разбивали наши ребятишки, ура-патриоты. Так они запоздало мстили (по собственному выражению) «гитлеровскому отродью». То, что покойнички старого немецкого кладбища, надо думать, и не слыхивали о бесноватом фюрере – вряд ли понималось или принималось малолетними советскими мстителями. Но об этих и других проявлениях залихватского, бездумного варварства соплеменников в бывшей столице Пруссии надо говорить отдельно.

Сразу у входных ворот кладбища находилась небольшая часовенка. Я нередко видел, как туда свозили на тележках, а зимой на саночках трупы немцев. На гробы, вероятнее всего, не хватало досок, поэтому умерших от голода и болезней немцев их близкие или специальные похоронщики обматывали смоляными канатами, бухтами которых был полон морской порт Калининграда. Складывали эти кули с мертвяками, как обычно грузят мешки с мукой, – навалом, штабелями. Наверное, и хоронили их в братские могилы. Выполнить привычный ритуал похорон у оставшихся в городе жителей не было ни сил, ни средств.

Однажды мама хватилась Валерика, моего младшего братика: в доме нет, в подвале тоже нет, во дворе не видно. На улицу ускользнуть малец не смог бы, калитка на запоре, он его не отомкнёт. Прикинули и решили, что малец пошёл путешествовать на кладбище, проникнув туда через дырку в сетке забора. Там мы его и обнаружили. В часовенке. Он сидел на корточках перед мёртвым немцем-стариком, дёргая смоляной канат, коим тот был обмотан.

– Зачем дедушку завязали верёвочкой?! – хныкал Валерик.

Дом, в котором мы поселились, был, не в пример городским квартирам, большим и удобным. На первом этаже три комнаты: спальня родителей, затем, можно сказать, детская, где размещались домработница Мотя и появившаяся на свет 16 декабря сестричка Верочка, наконец, большая гостиная, где постоянно к нашему немалому семейству присоединялись за столом различные гости. В основном, сослуживцы и приятели отца. К гостиной примыкала длинная вся застеклённая терраса с огромным окном, поднимавшимся и опускавшимся на скрытых в раме тросиках. Причём, всё на пружинных отвесах и достаточно было тронуть раму, как она самоходом уезжала в верхний проём. Чтобы опустить окно вниз достаточно было лёгкого усилия. Как приятно бывало сидеть около раскрытого этого проёма, особенно весной, любуясь и вдыхая аромат цветущих деревьев и кустов!

Перед комнатами, через коридорчик располагались кухня и туалет. А на втором этаже, в двух комнатках, обитали мы с братишкой Валеркой. Там же, впервые в жизни, к нашим услугам, имелась настоящая ванная с душем и вторым, совмещённым туалетом. Отапливался дом централизованно… из подвала, где стояла печь с котлом. Истопником назначили, к величайшей моей гордости, меня. Один раз в сутки я загружал печь ведром угля, поджигал его, затем закручивал дверку специальным засовом. Уголь, по сути, не горел, а тлел, и тепло держалось до следующего утра. В особо морозные дни приходилось удваивать норму. Для разжигания я сооружал небольшой костерок внутри печки, которую почему-то взрослые называли котлом. Ну, видимо потому, что печь входила составной частью в агрегат с водяным котлом. Затем мне пришла в голову счастливая мысль ускорить разжигание топлива – в основном брикетов из угольной крошки – и я прыснул в печь бензином. Бросил в зёв горящую спичку, оттуда, ясное дело, изрядно полыхнуло. К счастью, горе-истопник-рационализатор отделался легко: лишился бровей и ресниц, каковые довольно быстро отрасли.

Но подвальная котельная давала тепло только в зимнее время, в прохладные дни весной или осенью приходилось задействовать изразцовые голландки, украшавшие все комнаты – внизу и наверху. Они тоже топились по той же схеме, что и подвальная печь с водяным котлом. А в ванной была отдельная печка особой конструкции, позволявшей держать воду горячей, сколько потребуется времени. Сами понимаете, банный день в нашем большом семействе тянулся довольно долго, но горячей воды хватало на всех – плещись в своё удовольствие.

Клады, тайные подземелья

Сколько помню себя в этом разрушенном городе, разговоры и взрослых, и ребятишек, нет-нет, да и сворачивали на захватывающую тему: о скрытых подземных ходах, затопленных на побережье заводах, о богатствах, погребённых под развалинами Кёнигсберга. Собственно говоря, вся бывшая столица Пруссии представляла собой гигантскую развалину. Причем, дома с выбитыми огнём окнами тянулись целыми кварталами.

Жутко было идти в вечерних сумерках вдоль этих мёртвых жилищ. И, честное слово, ещё больший ужас охватывал почемуто, когда глаз выхватывал в темноте одно-два светящихся окна. Кто не убоялся жить в разбитом доме? Да, наверняка, какие- нибудь лихие разбойники! Такая мысль мелькала в голове мальчишки, к тому времени уже начитавшегося вдоволь приключенческой и фантастической литературы.

Мои книжные фантазии ежедневно обогащались городскими слухами и сплетнями. Там-то нашли в развалке склад шикарной одежды, в другом месте обнаружили целый подвал, загруженный дорогой посудой и домашней утварью. Воображение будоражили постоянные сообщения «сарафанного радио» о драгоценных находках. Но и о том, что в развалинах кое-кто из кладоискателей находил притаившуюся смерть, становилось известно почти каждый день. Помнится, в близлежащем кинотеатре, под который приспособили бывшую немецкую конюшню, во время сеанса раздался зычный окрик контролёра:

– Семенцовы есть? На выход! Там ваш мальчик, вроде как, на мине подорвался…

Так что по большей части горожане не особенно лезли на рожон, и не очень-то искали счастья в развалинах. Побаивались. Хотя отчаянные головы, разумеется, находились. Я к ним не относился. Однако, по некоторым развалкам полазить довелось, не столько из жажды приключений и наживы, сколько в силу неистребимой мальчишеской любознательности. Простой пример приведу. Ну, как тут устоишь от желания вживую убедиться, что есть посреди города, на островке, возле взорванной кирхи без окон, дверей и крыши могила знаменитого философа Канта?! Откуда я, малолетка, мог знать о таком учёном, про которого в школе мы ещё «не проходили», да и вряд ли стали когда- нибудь «проходить»? Тут мне помогла особенность юного характера – я был чрезвычайно общительным малым, просто прилипал к интересным людям, а они почему-то не отказывали мне в общении.

По нашей Волочаевской улице каждое утро ездила лошадь с тележкой, а управлял ею почтенный немец-старичок с бородкой. Это был уличный уборщик-мусорщик, необычно для такой профессии аккуратно и чистенько одетый. Что-то он меня спросил, я что-то ответил, удивившись его хорошему знанию русского языка и правильному произношению, почти без акцента. Парнишка я был сообразительный и поэтому сразу понял, что старичок не мог научиться русскому, находясь у нас в плену. По возрасту не подходил он для прохождения какой-то воинской повинности во время Великой Отечественной. Я тут же начал было, по своему обыкновению, сочинять ему биографию, объясняющую знание нашего языка. Но старичок прервал моё творческое воображение. Видно, ему наскучило в одиночку ездить по улице и молча собирать бумажки и окурки. Он, думаю, как и я, жаждал общения, а любопытствующий русский паренёк, лишённый довольно привычной высокомерной неприязни к немцам со стороны новых хозяев города, ему, наверное, приглянулся. Старичок пригласил меня на козлы, и стали мы вместе кататься вдоль по нашей Волочаевской.

Возчик этот оказался профессором Кёнигсбергского университета, славистом – вот откуда у него такое хорошее знание нашего языка. Он с большим удовольствием рассказывал мне о своём родном городе и его достопримечательностях. От него я много узнал. В том числе и о заброшенной могиле Иммануила Канта. Собственно, совсем в недавние времена она была ухоженной и к ней, наверное, приносили цветы, в том числе, студенты и преподаватели Кёнигсбергского университета. Они, чтили память великого философа, который был выпускником, преподавателем и даже кратковременным ректором этого старейшего европейского вуза, который накануне падения Кёнигсберга отметил 400 лет со дня основания. Между прочим, в 2005 году он стал называться Балтийским Федеральным Университетом имени Иммануила Канта. Почему именно его избрали на эту почётную «должность», надо спросить инициаторов этого действа – студентов и преподавателей ВУЗа, поддержанных минобрнауки и постановлением правительства, возглавляемого тогдашним премьером Михаилом Фрадковым. Среди воспитанников и педагогов этого учебного заведения были и другие, не менее значимые в истории человечества фигуры. Например, физиолог Гельмгольц, математик Якоби, и даже сам великий и ужасный Эрнст Теодор Амадей Гофман! Поистине, таинственная ситуация, прямо в духе гофмановских фантасмагорий.

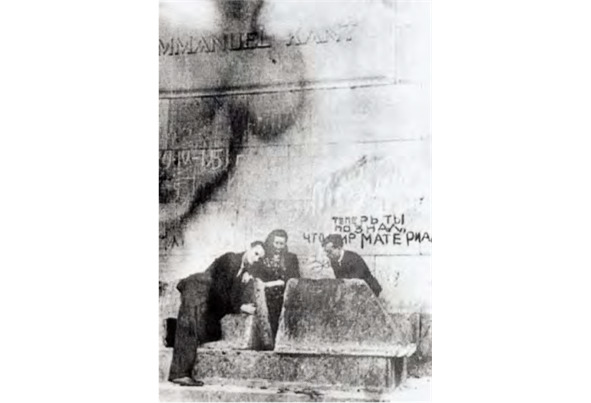

В конце 40-х, когда я побывал на могиле Канта, она имела, мягко говоря, непрезентабельный вид. Впечатление такое, будто здесь веселились на пикниках. Могила кощунственно утопала в конфетных обёртках, стаканчиках из-под мороженого, окурках и прочем мусоре. Но не это особенно удручало, а надписи. Ими изрисовали стену разрушенного собора, к которой притулилась высокая каменная плита, в виде гроба, накрывавшая последнее пристанище учёного. Там отметились, разумеется, обычные мазилы-хулиганы, привыкшие похабно выражаться устно и письменно, где попало. Но попадались и некие философские, критические, даже назидательные надписи. Мне запомнилась такая фраза: «Теперь ты познал, что мир материален?» Видно оставил сию надпись студент, которого достало обязательное изучение диалектического материализма, и у которого застряло в мозгу, что Кант метафизик, а, следовательно, враг материализма. На фото, сделанном в 1951 году, хорошо читается эта надпись.

Перед смертью Кант сказал, что ему «не дадут лежать в могиле спокойно».

Думаю, что надписи менялись, стирались временем, непогодой и людьми, наслаивались друг на друга. «Моя надпись», вроде была нанесена обломком кирпича, коих там были кучи, над самим надгробием.

Вдруг однажды, читая «Кубик» Валентина Катаева, наткнулся на знакомые слова, которые, как пишет автор, вывела на чудом уцелевшей могиле Канта чья-то недрогнувшая рука: «Ну что, Кант, теперь ты видишь, что мир материален?»

Закралось сомнение, что такой знаменитый писатель побывал в Калининграде незамеченным местной прессой гостем. А уж я, неравнодушный ко всему, что касалось литературы, наверняка знал бы о таком визите, и конечно же, попытался пробиться к «самому Валентину Катаеву». Откуда же он узнал о надписи? Эта загадка разрешилась вот как – вспомнил один разговор.

Некоторое время (1964—1966) я работал корреспондентом московской областной милицейской многотиражки «На страже». И еженедельно ездил в командировку по области. Однажды на железнодорожной станции увидел в окне отъезжающей электрички своего давнего приятеля, знакомого ещё по учёбе во ВГИК, Юру Куранова.

– Куда едешь?

Он назвал местечко на берегу Московского моря.

– Я к тебе приеду! – крикнул я ему в след.

Командировочные заботы (сбор материала для газетных публикаций), как всегда, заняли один или два дня. И было это неподалеку от места, где остановился мой вгиковский дружок, так что доставил меня туда милиционер на мотоцикле с коляской. Самого Куранова не было. Меня встретила его подруга (так она представилась). Надо сказать, радушно принимала, как может это делать любящая женщина по отношению к друзьям своего возлюбленного. Но, разумеется, до той поры, пока ей не начало казаться, что у неё отнимают предмет страсти или пытаются занять время, ей принадлежащее по праву любви. Так произошло и в той ситуации. Мы с Юрой пили водку и вспоминали вгиковские времена, подруга терпеливо улыбалась, и даже обеспечивала нас закуской. А нам было что вспомянуть. Куранов занимался вместе со мной на сценарном факультете, в одной мастерской. К середине второго курса обучения будущий сценарист заскучал. Мол, чему здесь учат? Ремеслу? А зачем оно без знания жизни? О чём писать-то?

Между прочим, его метания начались раньше, он уже успел бросить на полдороге исторический факультет МГУ. Выяснилось, что на этот раз его, вгиковца, подбивают в поход, то ли геологи, то ли картографы, кажется, куда-то в Тянь-Шань. Уговаривал и меня составить ему компанию. Потом я потерял его из виду. Но в конце 50-х, начале 60-х в печати стали появляться его великолепные мини-рассказы о природе. В литературу пришёл оригинальный тонкий лирик, мастер миниатюрных эссе. Его «крестным отцом» был Константин Паустовский.

Юрий Куранов.

На берег Московского моря он приехал работать над теми самыми своими миниатюрами и, заодно что ли, провести время вдали от людских глаз с дамой сердца. А тут вдруг я, нежданно-негаданно свалился на голову любовников.

Мы с Юрой наслаждались общением, разгуливая по полям, параллельно занимаясь обильными возлияниями. В первый вечер подруга, молча, постелила мне на полу, и ушла куда-то. Во второй она унесла подушку, якобы ей понадобившуюся. В третий – лишила меня одеяла. Одним словом, выживала бессердечного разлучника. Кончилось дело тем, что я, оказавшись перед перспективой спать на голом полу, оставил Юре записочку, мол, не могу больше, не имею права мешать его работе и любви, и уехал.

Именно в ту пьяную встречу я и рассказал Куранову о могиле Канта и надписи на стене разбитого немецкого собора. А он (по его позднему собственному признанию) пересказал эту изустную новеллку Валентину Катаеву, который опекал молодого прозаика. Кто из них подправил первоначальный текст – осталось не известным.

Кроме старичка профессора славистики появился у меня ещё один путеводитель по Калининграду-Кёнигсбергу. Вернее сказать, путеводительница, причём, в прямом смысле слова. Это была немка, уборщица в отцовском учреждении – прокуратуре. Худощавая фрау в годах – надо учитывать только, что в моём сопливом возрасте все, старше лет 25, взрослые казались пожилыми. Ей почему-то нравилось водить меня с приятелем по разбитому городу, поясняя, где, что здесь было до боёв. Один такой поход мне запомнился. Немка привела нас в Королевский замок – мы его тогда называли замок Вильгельма. Он был основательно разрушен. Но одна башня уцелела, хотя внутрь попали снаряды, и подниматься по выщербленной, заваленной битым кирпичом и извёсткой лестнице было небезопасно. Однако наша провожатая повела не в эту башню, а в главный дворец Королевского замка, который хоть и без окон, без дверей, без крыши, но тоже в какой-то степени уцелел. На втором этаже фрау вдруг остановилась и сказала, что выше, мол, ничего интересного нет. Там, дескать, имеется большой зал, где проходили приёмы и танцевали. Обмолвилась, что она здесь была, «когда замок посетил рейхсминистр народного просвещения Геббельс».

Зал, заваленный кусками стен, отбитыми во время обстрелов и бомбардировок, действительно, не представлял ничего особенного, но я, неисправимый фантаст, тут же поделился со своим товарищем своей догадкой:

– Она боится сюда подниматься, потому что в этот зал пускали только самых доверенных лиц. Другим – воспрещалось.

Мой шёпот, кажется, достиг ушей немки, и она, как мне показалось, деланно равнодушным тоном заверила:

– Это не есть правда. Я просто устал и не хотел поднимать туда свой ноги.

Но не только тайны прошлого прусской земли завораживали и притягивали моё юное воображение. Не надо забывать, что я был советским мальчиком, которого не миновало увлечение книгой Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Мне захотелось организовать в Калининграде тимуровское движение со всеми его романтическими атрибутами. С уличными ребятами мы облюбовали на Волочаевской маленький пустой домик на никем не занятом участке. Прибрались, вымыли полы, повесили красный флаг над крышей. Назвали свой штаб «Форпост №1». Почему «форпост»? Где-то я вычитал, что это означает «вперёд, передовой».

В своём отряде мы завели строгую дисциплину: все повязали пионерские галстуки, каковые школьники давным-давно не носили. При встрече друг с другом в обязательном порядке салютовали по-пионерски, поднятием руки.

Дело было в летние каникулы, когда мы были предоставлены самим себе. По утрам собирались около штаба, поднимали флаг и проводили линейку. С распорядком было всё в ажуре, хуже обстояло с тимуровской деятельностью.

У Гайдара тимуровцы оберегали семьи тех, чьи отцы ушли на фронт, помогали немощным и больным дачникам. У нас, на Волочаевской улице таковых мы не обнаружили, ведь здесь только совсем недавно поселились руководители района, семьи разных начальников, директоров и заведующих, а так же офицеров Московской дивизии.

Население нашего микрорайона, таким образом, состояло из молодых, здоровых людей, завербованных сюда для освоения бывшей Восточной Пруссии. Никто не нуждался в нашей, говоря нынешним языком, волонтёрской помощи. Ни колоть дрова, ни вскапывать огород, ни присматривать за малыми детьми не было необходимости. Да и дров-то не было, печи топили углём и торфобрикетами. Мало того, проникнуть на территорию усадеб особняков было бы проблематично, ибо прежние хозяева надёжно огородили свои владения сеткой-рабицей, протянув поверху колючую проволоку, ворота с калитками снабдили мощными запорами.

Пришлось охранять богато плодоносящие сады, кои имелись при каждом особняке. Правда, на них никто не покушался, у всех здесь было вдосталь собственных яблок, груш, слив, вишен. А местного Квакина, увы, не существовало.

Форпост №1 просуществовал недолго. Я чувствовал, что мои тимуровцы маются от безделия: ни помогать, ни оберегать, ни защищать мы не могли – некому. Однажды зашёл в наш штаб и был поражён увиденным: на столе стояла бутылка водки, которую мои пионеры собирались распить… Я бросил красивую фразу, насчёт того, что, мол, капитану нет места на тонущем корабле, и хлопнул дверью. К великому сожалению, следовало признать: благое начинание под моим бездарным руководством умерло от безделия.