Полная версия

Похождения Козерога

Помнится, ко мне чуть позже приставали какие-то тётки из наробраза, пытаясь подтолкнуть к возрождению тимуровского движения, чуть до слёз не довели. Причём, заметили:

– А Тимур никогда не плакал!..

Но я упёрся: мёртворождённое незачем оживлять.

Меня повесили на мече кайзера

В трамвае, проходящем через площадь Королевского замка, я услышал такую беседу двух старушек.

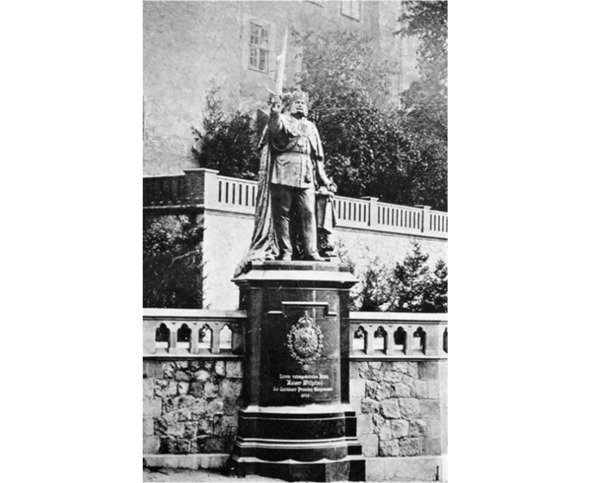

– Это что это за надпись на памятнике немецкому императору?

– А там написали фамилию того солдатика, которого повесили диверсанты… Читай – Гаврилов его фамилия…

Дряхлый трамвайчик долго тащился по разбитому городу, и мне пришлось выслушать такую историю. Дескать, в замке обнаружили потайной ход. Чтобы оттуда незаметно не вылезали какие-нибудь плохие люди, поставили часового. А плохие люди – диверсанты из Литвы – всё же повылазили из того подземелья. Скрутили и долго мучили, пытали нашего солдатика по фамилии Гаврилов. Потом подвесили его на мече, который держал на вытянутой руке памятник немецкому императору-кайзеру Вильгельму Первому, стоящий перед башней Королевского замка.

Мне была известна эта легенда, вернее, городской слух. Возникла ли эта история на сугубо фактическом материале, или была чьей-то выдумкой – не знаю. Но в основе этого мифа, как это довольно часто происходит в жизни, лежала правдивый факт: от старого замка, действительно, змеились подземные ходы, вроде бы, достигавшие Прибалтики и Польши. Прорыли их во времена завоевательских походов рыцарей Тевтонского ордена. Вот через эти древние потайные норы, будто бы, проникли в Калининград «зелёные братья», боровшиеся с советскими «оккупантами-большевиками» за свободу их родины – Литвы. Онито, согласно народной молве, и покуражились над солдатомпостовым, а затем убили его.

Говорили в городе о том, что в таинственное подземелье запустили сыскную собаку на длинной привязи. Та беззвучно и бесследно пропала, лишь обрывок обрезанной кем-то веревки вытащили наружу. Тогда в страшный лаз пошла целый взвод солдат с пулемётом. Связь с ними поддерживали по полевому телефону. Последнее сообщение гласило: «Сзади появились какие-то огни». Взвод поисковиков канул в безвестность, от него остался, как и от собаки-ищейки, обрезанный телефонный провод. Вход в подземелье, на всякий случай, замуровали.

Тот самый кайзер Вильгельм.

Слушая старушек в трамвае, соболезновавших несчастному солдату, повешенному на мече кайзера Вильгельма Первого, мне захотелось, как той лягушке-путешественнице из сказки Гаршина, сообщить о своём авторстве, и закричать во всеуслышание:

– Это я-а-а!

Дело в том, что на ноге бронзового истукана, высившегося перед Королевским замком, именно моей рукой было выведено: «Здесь был Марк ГАВРИЛОВ». Фамилия написана крупно, остальное – мелковато и не читаемо для старушечьих глаз из трамвая. Можете поверить, залезть на памятник было делом нелёгким, и стало обидно, что меня перепутали с каким- то мифическим солдатом, якобы, замученным и убитым не менее фантастичными литовскими диверсантами, вылезшими из средневековых катакомб. Тем более, что если солдат существовал на самом деле, и действительно, подвергся столь ужасной казни, то уж фамилии наши, наверняка, не совпадали, а к моей шкодливой надписи он, разумеется, не мог иметь, ровным счётом, никакого отношения.

Однако хорошо придуманные легенды – продукт, не подверженный тлению от старости. В этом я убедился, слушая, что излагает мой закадычный дружок Володя Балязин, работая гидом, гостям Калининграда во время экскурсии по городу. Эти познавательные прогулки происходили во второй половине 50-х годов прошлого века, то есть, во времена хрущёвскоё оттепели. Иначе было не понятно, каким образом уцелел на свободе человек, позволявший себе столь вольное и политически ехидное изложение исторических фактов. Судите сами.

Вообще-то Балязин был обладателем, ну, просто шикарного имени – Вольдемар. Но до определённой поры обходился простонародным Володей. У него, при довольно массивной фигуре, был тонюсенький писклявый голос с выразительным повизгиванием. Наверное, дискант или даже контртенор. И вот что он излагал своим слушателям.

Володя Балязин.

– Перед вами бывшая площадь кайзера Вильгельма Первого. Вы видите пустой постамент, где высился памятник этому германскому императору. Он был изваян в полный рост с мечом в руке. Говорят, на этом мече какие-то диверсанты повесили нашего постового солдата по фамилии Гаврилов. Бронзовую фигуру Вильгельма вместе с надписью о казнённом здесь воине сняли для отливки другого памятника, для нас и для всего мира более значимого. Мы его сегодня увидим позже. Замечу, что на изготовление такого выдающегося вождя не хватило кайзера, пришлось пустить в переплав ещё одну статую – Бисмарку, который также стоял на этой площади. На освободившемся от германского канцлера постаменте теперь поселился бюст генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, отец которого был военным комендантом завоёванного русскими войсками Кёнигсберга. Так что его сын полноправно занял это место.

Затем ёрник Балязин продолжал экскурсию.

– Мы находимся перед старинным собором, основательно разрушенным во время штурма Кёнигсберга советскими воинами-атеистами. У стены его похоронен великий немецкий философ Иммануил Кант. Он был метафизиком, поэтому более просвещённые посетители – жители Калининграда напомнили Канту о том, что мир материален, о чём свидетельствуют надписи на надгробии, и следы их пребывания. Могила Канта превратилась, как видите, в отхожее место.

Особенно звенящим становился балязинский голос на центральной площади города.

– У этой площади было несколько названий. Они менялись, словно фамилии любвеобильной дамы, каждый раз при новом замужестве переписывающей фамилию в паспорте – «по мужу». Сначала, неофициально это была Площадь Трёх маршалов, потому что здесь вывесили портреты этих маршалов. Потом – Вокзальная, так как здесь был недействующий вокзал, недействующей железной дороги. Ещё потом – названия утерялись, потому, как они были на бумаге, а народ их попросту не знал. И, наконец, наша площадь получила имя вождя всех народов товарища Сталина. Его фигуру, отлитую из фигур кайзера Вильгельма Первого и канцлера Отто Бисмарка, поставили в центре этой площади, давшей начало центральной магистрали города – Сталинградскому проспекту.

Хороший следователь с Лубянки легко подсчитал бы, на сколько лет лагерей наговорил гид Владимир Балязин. Но времена, на его счастье, изменились, можно было и немного поиронизировать над считавшимися ранее священными понятиями и именами. Сам он впоследствии стал крупным историком, калининградским краеведом, даже защитил кандидатскую по определённому периоду расцвета Тевтонского ордена на территории Пруссии и сопредельных государств. Работая в Калининградском краеведческом музее, он участвовал в поисках знаменитой янтарной комнаты. Помню, тогда многие были убеждены, что она спрятана в Кёнигсберге.

Володя однажды, будучи вместе со мной в командировке от редакции газеты «Калининградский комсомолец», рассказал такую невероятную историю. В музее остался от прежнего немецкого состава научных сотрудников профессор-архивист-музейщик. Он проникся доверием к Балязину. По слухам он мог знать, где находятся ящики с частями янтарной комнаты. Более того, некоторые считали, что он участвовал, как специалист, в захоронении ценного клада. Во всяком случае, его допрашивали члены особой розыскной команды, следователи, кагэбэшники. Но – безуспешно. А вот мой дружок вплотную подобрался к заветной тайне. Профессор как-то сказал ему, что время уходит, он стар и в любой момент может унести в могилу секрет янтарной комнаты, пусть Володя готовится, завтра пойдём туда, где она спрятана в надёжном месте.

На следующее утро профессор не вышел на работу. Через несколько дней обеспокоенные сослуживцы наведались к нему домой, и – о, ужас! – обнаружили там два трупа. Профессор и его жена отравились газом.

Не исключаю, что Балязин придумал всю эту коллизию, ибо уже тогда был склонен к сочинительству. Правда и то, что подлинная история давала и даёт такие залихватские сюжеты, которые прямо просятся на страницы авантюрных романов. Строгий учёный Владимир Балязин в какие-то моменты уступал фантазёру Вольдемару Балязину. Думаю, многие с удовольствием прочли его книгу «Дорогой богов», посвящённую жизни и приключениям «авантюриста века» Морица Августа Беньовского. Этот человек умудрился послужить и повоевать в армиях самых разных стран, от Польши до Америки. Но особо он отличился в России, где дважды оказывался в плену, был выслан на Камчатку, организовал там бунт, захватил галиот и, совершив почти кругосветку, причалил к острову Мадагаскар, где был провозглашён королём. Это, наверное, единственный каторжник, сумевший стать «милостью божьей его величеством». Однако, справедливости ради, смею заверить, что в своих книгах (а их свыше 50) и Владимир, и Вольдемар Николаевич придерживались исторических фактов. Самым строгим образом. Истфаки Калининградского пединститута и МГУ, редакция «Советской энциклопедии», Академия педнаук, где он учился, преподавал, служил, состоял, тому порукой. Даже действие авантюрного романа основан на опубликованных мемуарах самого Морица Августа Беньовского. Хотя, сколько там правды, в этом историческом документе, написанного человеком, имевшим с десяток имён и фамилий, даже его современникам было не под силу разобраться. Он, например, утверждал, что принимал участие в известнейших сражениях… в детском возрасте, но уже в офицерском звании.

Если в научных и литературных трудах Балязина встречаются, скажем так, преувеличения, то их можно отнести на совесть тех публикаторов, каковых он цитирует. А в случае с янтарной комнатой, что ж, ему, наверное, очень хотелось пролить свет на тайну века, а потому показалось, будто немецкий учёный муж что-то о ней знал и готов был поделиться…

А копать надо было в собственном дворе

Разговоры калининградцев той поры (конец 40-х) постоянно крутился вокруг кладов. Их отыскивали в подвалах и на чердаках развалок. Тем, кто сомневался в их существовании, показывали найденные всяческие ценные предметы: серебряные вилки и ножи, разные броши и медальоны. Ну, конечно, определить происхождение тех драгоценностей было трудно, может быть, их просто покупали у жителей Кёнигсберга. На моих глазах наша соседка по улице выменяла у немки большую золотую брошь с каменьями всего за две буханки хлеба. Мне показалось, что от этой сделки получила удовольствие не только новая владелица броши, но и голодного вида немка.

Я тоже стал обладателем некоторых ценностей. Лазал, лазал по облюбованной башне Королевского замка, да и «надыбал», как выражались шпанистые пацаны, почти два десятка тяжёлых серебряных монет. Они были рассыпаны в пыли и осколках битого кирпича. Хорошо ещё, что не наткнулся юный следопыт на притаившуюся мину или неразорвавшийся снаряд, каковыми были весьма богаты развалины. А ещё в какой-то брошенной хозяевами квартире я нашел пакет марок, негашеных, хоть сейчас наклеивай на конверты, пиши адрес, и отправляй по почте. Однако вряд ли советское почтовое ведомство пропустило бы письма с марками, на которых изображён германский фюрер Адольф Гитлер. Даже сейчас они, эти марки, нашлёпанные в годы его правления миллионами, не имеют никакой цены. Правда, в конверте нашлось немного и стоящих марок, которые вошли в мою коллекцию. Я её потом, в студенческие бедняцкие годы продал сыну писателя Михаила Голодного – Цезарю, журналисту. Журналист Голодный голодному студенту Гаврилову не посочувствовал – очень мало заплатил. Эдвард Радзинский, его сосед по писательскому дому, говорил в интервью Дмитрию Быкову, что это сочетание имени и фамилии считалось забавным символом новой советской элиты: Голодный Цезарь. Но никто не смеялся.

Скоро выяснилось, что за кладами не обязательно лезть на рожон, копаясь во взрывоопасных строениях. Искать сокровища можно было, что называется, у себя под носом. На краю нашего сада, под разлапистым деревом, на котором я устроил что-то вроде сторожевой вышки или смотрового поста, земля показалась подозрительной. Похоже, здесь копали. «Клад прятали!» – мелькнуло в голове. Стал ковыряться, и извлёк жестяную банку внушительных размеров. А в ней, в промасленной тряпице пистолет «Вальтер». Уж в чём в чём, а в оружии калининградские мальчишки, и я в том числе, разбирались прилично. По рукам ходили кинжалы, кортики, пистолеты, добытые в развалинах. Попадались даже винтовки, автоматы и пулемёты. Сам я, правда, таких счастливчиков не видел, но пацаны клялись: «Вот только вчера с Митяем стреляли из его „шмайсера“ (наиболее популярный немецкий пистолет-автомат). Он надыбал „шмайсера“ в развалке, там их полным полно!».

Но мне достался «Вальтер», и тоже в рабочем состоянии. Хватило ума не хвастать опасной находкой. Предчувствовал, что от неё можно ожидать каких-то неприятностей. Однако, понятное дело, удержаться от соблазна опробовать настоящее, огнестрельное оружие было невероятно тяжело. Очистил от масла, зарядил (в банке лежали две обоймы и патроны россыпью), и отправился – куда? – конечно же, на уже привычное для игр кладбище. Обустроил среди могил самодельное стрельбище, с порожними бутылками вместо мишеней. Хотя сперва только целился в них, боясь звуком выстрела привлечь чьё-то внимание. Потом набрался храбрости и один или два разика пальнул- таки.

Следующее опробование моего «Вальтера» едва не окончилось трагедией. Мне нравилась соседская девочка Милька. Весёлая, миловидная, и, как я считал, глупенькая. Но чрезвычайно любопытная, отчаянно смелая. Она частенько бывала в нашем доме. Не удержался я, проговорился, что есть у меня настоящий пистолет.

– Так я и поверила… – поддразнила меня Милька. – Врёшь.

– Честное пионерское! – тогда для меня это была весомая клятва. – Показать?

Я достал из тайника своё сокровище. Милька засмеялась:

– Это, наверное, игрушечный…

Я стал сердито объяснять, что это «Вальтер», самый что ни на есть боевой пистолет, и в качестве доказательства принялся заряжать его на глазах девочки.

– Вот сюда вкладываем обойму с патронами. Затем передёргиваем ствол – патрон дослан в патронник.

Надо сказать, что терминологию и действия по обращению с огнестрельным оружием я усвоил от отца, который к тому времени уже брал меня на охоту, да и свой прокурорский наган, не таясь, разбирал и чистил при мне. Иван Гаврилов считал, что мальчишка, живущий на такой специфической территории, как бывшая Пруссия, обязан понимать толк во всём, что стреляет и взрывается. Ведь в любой момент здесь может подвернуться опасная игрушка, которую следует опознать и суметь с ней обращаться. Думаю, такой воспитательный манёвр папаши уберёг меня от всяческих бед. Но вот в случае с той девчонкой Милькой…

Дослав патрон в патронник, я удовлетворённо сказал стоящей передо мной подруге:

– Теперь можно стрелять, – и непроизвольно нажал на курок. Милька схватилась за голову, выпучила глаза и заорала:

– Ты отстрелил мне ухо!

К счастью, она ошиблась, пуля просвистела мимо уха, слегка оглушив её, и попала в стену. Происходило это днём в моей комнате на втором этаже нашего особняка. Снизу примчались домработница Мотя и тётя Тася, последняя была как бы приживалкой в нашем семействе. «Что тут у вас случилось?» Я соврал им, мол, это стул упал. Наивная Мотя, видать, поверила, а ушлая тётя Тася, потянув носом и, наверное, учуяв запах пороховой гари, решила, что лучше не уличать хозяйского сынка в нахальной брехне. Стул, так стул, ей какое дело, ведь ничего страшного не произошло.

«Вальтер» был надёжно спрятан, пулю из стены я извлёк, небольшую пробоинку заклеил кусочком обоев.

Но ещё один раз вынужден был пустить в ход своё оружие. Как-то поздним вечером, когда Мотя, братишка Валерка и сестрёнка Верочка уже спали, послышался шум во дворе. Родители были в гостях, но вряд ли это они – зачем им бродить около дома? Глянул в окно: кто-то крадучись ходит там в темноте. Потом вдруг постучали во входную дверь. Она у нас находилась внизу, в конце короткой лестницы. Я спросил:

– Кто там?

Молчание. Затем снова настойчивый стук. И тогда меня обуял не страх, а страстное желание напугать тех, кто ломится к нам, и даже голоса не подаёт. Быстро сбегал за своим «Вальтером».

– Уходите! – крикнул я и передёрнул затвор. – Стрелять буду.

Снова молчание. Снова стук.

Тогда я выстрелил в дверь. Показалось, что там охнули, и вновь наступила тишина. Больше никто не стучался. Ни Мотя, ни братик с сестрёнкой не проснулись, всё-таки они были во внутренних комнатах. стены заглушили выстрел. Когда вернулись из гостей родители, боевой страж дома крепко спал.

Наутро – я вставал очень рано – осмотрел входную дверь. Там, вместо небольшого узкого стекла, бывшего при немцах, и потом разбитого, была фанерка. Между прочим, ставил фанерку я, уже тогда слывший в семье рукодельником. Теперь в этой вставочке зияла аккуратненькая дырочка от пули. Следов крови во дворе я не обнаружил, и честно признаюсь, это меня несколько разочаровало. А дырявую фанерку втихаря заменил.

Второй клад, обнаруженный во дворе нашего дома, стал событием общесемейным. Помнится, пришла немка, вся в чёрном. О чём-то переговорила с мамой. Уходя, она долго стояла у калитки и что-то шептала. Думаю, проклинала тех, кто отнял у неё домашний очаг, возможно, погубил родных. Во всяком случае, её проклятие обрушилось на дом Гавриловых, и много горя хлебнули мы, сначала на прусской земле, а затем на просторах родного отечества.

Чёрная немка, видимо, дала координаты клада.

Поздним вечером к нам заявились две пары – мужья с женами. Как они дознались до тайны нашего дома, не знаю. Мужчины вооружились лопатами и принялись копать за большим каменным сараем. Яма получилась довольно глубокая, и наконец, лопаты упёрлись в крышку ящика. Отодрали крышку: посуда – её было много, несколько сервизов – столовых, чайных – всё фарфоровое. Потом откопали второй такой же ящик, отстоящий от первого чуть ли не на метр в стороне. Там была хрустальная посуда. Постепенно выгрузили всё, перенесли в дом и принялись делить.

На том бы и закончилась эпопея с кладом, если бы не любознательный мальчишка, сующий повсюду свой нос. Пока взрослые занимались дележом упрятанного прежними хозяевами добра, меня заинтересовал вопрос: а почему это ящики с посудой закопали не рядом, а на расстоянии друг от друга? Начал ковырять землю между ними, и… влетел в дом:

– А там ещё один ящик закопан!

В третьем ящике (он был закопан глубже) находилось самое ценное – столовое серебро. Нам достался большой заварочный чайник и суповница, естественно, серебряные, хорошей пробы, а так же дюжинами вилки, ложки, ножи, лопаточки. Вообще-то в доме, где мы поселились, по нашим сведениям, жили семьи сапожника и портного. Вряд ли у них имелось такое количество посуды, а тем более, серебра. Если сюда добавить множество хрусталя – бокалы, фужеры, графины, то напрашивается вывод, что клад был образован из того, что потоком шло в германские семьи с восточного фронта, из оккупированных стран, в основном из СССР. Так что, не исключено, что мы экспроприировали уже когда-то экспроприированное. Это не попытка найти оправдание нашим поступкам, просто игра воображения. Прибавлю к этому: клад не послужил добру, он, словно чёрная метка, обозначил приближение грядущей катастрофы.

К слову сказать: моя находка не вызвала восторга у родителей. Они, в отличие от своего несообразительного сына, понимали: найдись третий ящик позже, не понадобилось делиться.

А ещё одним «кладом под носом» оказались, как ни удивительно, пустые бутылки. Ими была заполнена почти до потолка одна из комнат нашего обширного подвала. Известно, немцы любили попить пивечко и винцо.

Что делать с этой грудой посуды? Выбрасывать такие замечательные бутылки с закрывающимися защёлкой пробками, конечно, было жалко. Употребить в нашем хозяйстве – невозможно, ведь их сотни. Едва мама узнала, что на ближайшем пункте приёма стеклотары за одну такую бутылочку дают пятёрку, тут же приняла решение:

– Всем мыть бутылки!

Ещё бы: при папашиной зарплате в полторы тысячи рублей, за мытьё посуды маячило выручить немалую прибавку в наш бюджет. Всё семейство, как говорится, засучило рукава, даже малец Валерка помогал. Бутылок намыли 500 штук, сдали на две с половиной тысячи рублей. Отец поехал в соседнюю Литву, где цены на всё были баснословно низкие, и вернулся оттуда на грузовике, в кузове которого стояла корова. Так у нас прописалась очень симпатичная наша кормилица по прозвищу Милка. Она давала по 18 литров в сутки. Доила её только мама, для чего ежедневно вставала на так называемую утреннюю дойку в 4 часа утра. Деревенскую девушку Мотю корова почему-то не признавала, и не подпускала к своему вымени. Вообще нашей домработнице доставалась самая черновая работа. Посуду дочиста мыла мама, стирала наиболее тонкие вещи и бельё – опять же мама. А уж утюжить и крахмалить Моте просто не доверялось никогда. Надо было видеть наш большой пятикомнатный дом с накидками, скатертями, вышитыми салфетками, занавесками, гардинами, и бесконечными подушечками в кружевных одеяниях – всё это было создано Анной Борисовной Гавриловой и регулярно проходило через её руки. Так что «прокурорше», возглавлявшей семейство доставалось.

Охота и рыбалка с приключениями

Отец в Калининграде стал страстным охотником. Думаю, это удовольствие было доступно лишь верхнему эшелону калининградской власти, в который прокурор Гаврилов входил. Обычно он уезжал на выходные дни. Особенно похвастать добычей не мог, что вызывало у моей мамы некоторые подозрения. То, что они имели основание, обнаружилось весьма смехотворно. Мама чистила очередную убиенную утку, как вдруг саркастически спросила:

– Ваня, а что теперь у нас дикие утки летают прямо с ценниками в клюве? – она держала в руке клочок бумаги с обозначенной ценой, действительно, извлечённый из клюва птицы.

Кажется, отец наплёл какую-то маловероятную историю о егере, который любит подшутить над высокопоставленными охотниками. Вот и ему сунул в добычу бумажонку с обозначенной ценой, мол, не подстрелена утка, а куплена в магазине. Зачем егерю понадобилось подобным образом подшутить над прокурором, осталось непонятным даже мне, подростку. А уж маму провести и подавно не удалось. Результатом её допросов и расследования стало решение, которое, наверное, осложнило жизнь моему папаше, но несказанно обрадовало меня.

– Вот что, дорогой муженёк, отныне на охоту будешь ездить с нашим старшим сыном, – сказала, как отрубила, мама, – При нём, уверена, никаких странностей и непонятных розыгрышей не случится.

Первый выезд ознаменовался, прямо-таки неожиданным для всех нас, необыкновенным приключением. Головная машина затормозила, не доезжая до леса. Две другие тоже встали. Охотники, стараясь не шуметь, не выходили, а вылезали на дорогу, и ползли по земле вперёд. А на опушке, на фоне багрового заката картинно стояла, словно нарисованная, косуля. К ней-то, стараясь приблизиться на ружейный выстрел, позли охотники.

Вскоре стрелки открыли такую канонаду, что впору было подумать, что началась война. Косуля, почему-то не испугавшись только что ревущих автомашин, не отреагировавшая на не таких уж бесшумно ползущих людей, замертво пала. Охотники, радуясь и гомоня как дети, бросились к добыче. Сгрудились над ней, и вдруг смолкли. Молча подняли косулю, молча принесли её к стоянке, молча запихнули в багажник. И только тогда я заметил, что на шее косули болтается обрывок верёвки. Охотнички, оказывается, подстрелили пасшуюся на привязи, домашнюю козу. Кто хозяева несчастного животного выяснять не стали, втихую освежевали рогатую, наделали из неё шашлыков и съели.

Ещё затемно, до рассвета, егерь на лодке развёз нас по скрадням – так назывались укромные местечки в камышах и высокой осоке, где охотники затаивались в ожидании тяги, то есть, утреннего пролета уток с ночлега на места кормежки. Как отец охотился, сколько уток настрелял, я не запомнил. Зато по окончании утиного лёта, когда мы, собрав добычу, уже ясным днём вернулись на базу, там нас ожидал настоящий спектакль.

Среди охотников выделялся генерал из Московской дивизии, расположенной в нашем Московском же районе. Весьма солидный дядечка, весь в коже: кожаный комбинезон, кожаная куртка, высокие кожаные сапоги – выше колен, чуть не до пупа, да ещё и кожаная шляпа. Ружьё у него было какое-то особенное, с серебряной гравировкой на ложе. А уж как он обрисовывал свои охотничьи подвиги – заслушаешься! Я бы сейчас сказал, что от него изрядно несло фанаберией, а тогда сидел, разинув рот. И вот этот бравый генерал вдруг предстаёт перед всеми нами смущённый, растерянный, а за ним идёт через кусты незнакомый человек с генеральским приметным ружьём и связкой уток.