Полная версия

Похождения Козерога

Говорят, мой отец вызывал уважение даже у отпетых уголовников. О нём, будто бы, устоялось такое воровское мнение: «Этот больше положенного не даст». И будто бы суд всегда назначал сроки, которые запрашивал в обвинительном заключении прокурор Гаврилов. Были случаи, когда с его подачи выносились и оправдательные приговоры. Один такой, оправданный, решил отблагодарить «справедливого прокурора». Он явился к нам домой с «благодарностью». Отец был на работе. Мама буквально спустила этого благодетеля с лестницы. Я в то время возвращался из школы, и видел, как скатился вниз незваный гость. И как билась о ступеньки голова гуся, свисающая из авоськи, набитой дефицитными в ту голодную пору продуктами. Уважение и доверительность, каковыми пользовался у завзятых преступников прокурор Гаврилов, возможно, вызывала татуировка на кисти его правой руки. Ни на допросе, ни в судебном заседании руки в карманах держать – не принято, а уж перчатки надевать – совсем не к лицу советскому юристу! Чем только ни пытался отец свести злополучную отметину юношеской глупости – и какими-то таинственными мазями от знахарок, и сырым мясом, увы, татуировка только чуточку побледнела. И по-прежнему уголовная братва благостно урчала: «Наш человек, хоть и завязавший… не скурвился, лишку не даст…».

Моя мать, надо признать, играла большую роль в укреплении авторитета прокурора Гаврилова. Яркая красивая женщина, она притягивала людей. Наш дом, конечно, не считался великосветским салоном, о таких понятиях в советские времена даже не было слышно. Однако у нас собирались интересные и значительные личности – из раменской элиты и приезжие. В праздники мама устраивала широкое застолье. Накануне Нового года, помнится, лепили пельмени. Раскатывали тесто, тонко-тонко.

Затем стеклянным стаканчиком выдавливали кружочки, в которые раскладывали фарш. И принимались быстро лепить. Тут блистал мой отец. Трудно поверить, но пока мы с мамой делали по две-три штучки, он успевал слепить десяток пельменей. Причём, они у него получались маленькими, но пузатенькими. Затем сотни этих пельмешек вывешивали в специальной объёмистой сумке в форточку за окно, на мороз. За новогодним столом они пользовались огромным успехом. Секрет необычайной вкусноты их, разумеется, заключался не в сумасшедшей скорости, с какой лепил пельмени отец (хотя и это способствовало изготовлению продукта), а в том, как мама приготовляла тесто, и – особенно – фарш. Она вообще была волшебной кулинаркой. Помнится, как в старости, будучи больной и прикованной к постели, руководила она из дальней комнаты мной, затеявшим, с её подачи, варить борщ. Это было грандиозное действо в кухонном театре одного актёра, абсолютно не знающего роль и действующего по подсказке суфлёра. Мама спрашивала, что происходит в кастрюле: что умягчилось, что всплыло, и тотчас отдавала приказание то-то положить, влить, вбросить. При этом постоянно интересовалась цветом того, что постепенно превращалось в борщ. Мы потом несколько дней наслаждались тем «настоящим» борщом, и жена моя Ариша так и не поверила, что его сварил я.

– Как можно по подсказкам из дальней комнаты, не глядя в кастрюлю, не пробуя, приготовить такое блюдо? – вопрошала она. – Не разыгрывай меня.

За нашим праздничным столом в Раменском бывал первый секретарь райкома партии Павел Георгиевич Бурыличев. Большой, шумный мужчина. Он, сделал неожиданную карьеру. Случилась беда: по какому-то недосмотру или из-за аварии Москва оказалась без картошки. А она являлась основным продуктом питания в послевоенный период. И тогда Бурыличев, под свою личную ответственность, велел снять в электричках скамейки для сиденья, и, загрузив вагоны картошкой, которая скопилась на раменских складах, отправил состав в столицу. О находчивом и смелом руководителе доложили Сталину. Тот велел выдвинуть секретаря Раменского райкома партии на пост председателя Мособлисполкома. Бурыличев, явно обогреваемый симпатией вождя, заметно набирал политический вес в глазах кремлёвского руководства. Ему даже доверили председательствовать на партийно-правительственном торжественном заседании, посвящённом празднованию 30-летия Великой Октябрьской революции, проходившем в Колонном зале Дома Союзов.

Накануне его назначения председателем правительства РСФСР (указ уже был подписан Сталиным) случилась автокатастрофа и Бурыличев погиб. Ходили упорные слухи, что его, слишком быстро идущего по карьерной лестнице, убрали с помощью шофёра-смертника. Говорят, что тот даже попрощался с друзьями перед роковой поездкой.

Жили мы в Раменском сначала на окраине, неподалеку от станции Фабричная. Как-то размещались в двухкомнатной квартире: мама, отец, я и мамины родители.

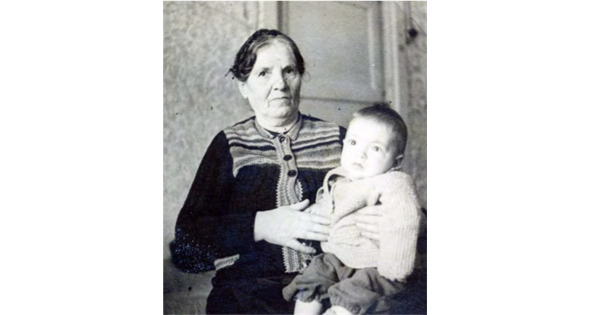

Дора Гурвич с внуком.

Они казались мне глубокими стариками, хотя, по нынешним понятиям, были просто пожилыми людьми, ведь им едва по шестидесяти лет не стукнуло. Бабушка любила отвечать по телефону, держа трубку на почтительном расстоянии от уха, интеллигентно отставив мизинчик. Она выговаривала слова, будто диктовала, с жутким местечковым акцентом:

– Квартира прокурора товарища Гаврилова. Вас слушает Дора Калмановна.

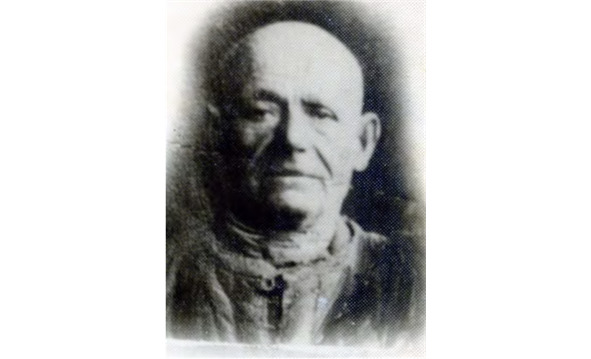

Древний, по моему сопливому мнению, дед Берл работал на продуктовой базе снабженцем, была такая специальность. В его обязанность входили разъезды по крестьянским хозяйствам района и скупка у них продуктов. Запомнил его несколько мрачноватым, неразговорчивым человеком, но вдруг расцветающим доброй улыбкой на сильно морщинистом лице. Как бы я изумился тогда, если бы узнал о давнем, дореволюционном побеге деда в Америку. Ничего романтического, а тем более, героического в нём не проглядывало. Не могу сказать, какими глазами я стал на него глядеть, если бы мне рассказали о другом вояже Берла Гурвича, совершённого им в первые недели войны…

Берл Гурвич.

Минск ведь оказался в числе первых советских городов, которые подверглись бомбардировке немецкой авиации. А Койданово, где жили Гурвичи, ещё ближе к границе. Не знаю, как произошло, что мой дед оказался в неожиданной для себя роли. Ему пришлось выводить из-под обстрела и наступающих немцев целое стадо коров. В пути к нему присоединялись беженки с детьми, старики – в основном евреи, видно уже до них дошли слухи о карательных операциях в Польше, других местах против сынов и дочерей израилева племени.

Как это стало возможным, чтобы толпа беженцев и стадо коров во главе с моим дедом преодолели почти тысячу километров из Белоруссии в Подмосковье, даже представить не могу. Ведь животным был необходим корм, стало быть, приходилось делать длительные привалы. Благо, кругом расстилались поля с недоспевшей пшеницей, рожью и другими зерновыми злаками, которые не успели сжечь, уничтожить, чтобы ничего не досталось наступающему врагу. Людям тоже нужна кормёжка, ночлег. Очевидно, они укрывались от дождя и непогоды в хатах встречных сёл, а то и в шалашах, сооружённых из ветвей и хвороста на скорую руку. От голода спасало молоко, на него же выменивали у крестьян хлеб и другой провиант. Доили коров, очевидно, мамашки-беженки. Готовили на кострах.

Сейчас это можно назвать подвигом, а тогда, в 1941 году этот грандиозный поход воспринимался всеми, как нормальное поведение людей, сплотившихся перед надвигающимся нашествием фашистов, и доверивших свою жизнь воле и разуму бывалого человека, каким был мой дед. Он удивился, если б его назвали героем. Не любил подобных высокопарных выражений. И вот человек, проделавший такой, полный опасностей, путь, погиб по нелепой случайности. Зимой, в метель возвращался с работы домой вместе со знакомым товарищем. Остановились на шоссе, чтобы пропустить попутный грузовик. Дед отступил в сугроб, и, как только автомашина проехала, вновь шагнул на дорогу. Тут его ударил прицеп, который он не заметили из-за мятущегося снега. Товарищ уцелел, а дед Берл скончался на месте. Похоронили его в подмосковной Малаховке, на еврейском кладбище. Спустя сорок лет там же нашла вечный покой его дочь, моя мать Анна.

«Прокурорчик» превращается в Марёку

Папашина правоохранительная деятельность отражалась и на моём житье-бытье, а вернее будет назвать его житьёмбитьём. В школе (с 1943 года пошёл в 1-й класс) меня никто по поводу того, что я сын прокурора, не трогал. Зато на улице доставалось. Дело в том, что прокурор Гаврилов сажал в тюрьму отцов и старших братьев моих сверстников, а они меня, его сынка, естественно, люто ненавидели. И стремились на всю катушку использовать возможность отомстить за «родную кровиночку», выместить на мне свои обиды. А проще говоря, измордовать «прокурорчика» – так меня прозвали. Пробовали сводить со мной счёты «тет на тет» или «тык на тык», одним словом, один на один. Но такие поединки оканчивались для моих противников, как правило, плачевно. Сказывалось то, что от природы я был крепеньким пареньком, весь в своих родителей пошёл, к тому же после эвакуации уже достаточно отъелся, а противостояли мне вечно голодные, истощавшие мальчишки. Впрочем, они быстро переменили тактику: стали лупить меня скопом. Однажды я заявился домой, держа в руках оба оторванных рукава зимнего пальто на вате. Мама пытала:

– Кто эти шалопаи? Я им уши оборву!

Но я молчал, как партизан на допросе. В годы моего детства, пришедшиеся на Великую Отечественную войну, предательство считалось самым постыдным и жестоко наказуемым проступком: и в мире взрослых, и в среде ребят.

Я, ещё «прокурорчик» с братиком Валериком.

Не припомню точно, каким именно образом я подружился с одним пацаном, который, наконец, и защитил меня от постоянного коллективного избиения. Это был ярый поборник неписаного, но строго соблюдаемого правила, гласящего – «Двое в драку, третий в сраку» (извините, опять трудно обойтись без грубоватого, но очень точного словечка). Этот пацан и встал на пути тех, кто скопом лупцевал «прокурорчика». А прологом тому послужило, по-видимому, вот какое происшествие.

Но начну слегка издалека. Примерно, через год, после того, как мы обосновались в Раменском, около станции Фабричная, в стареньком обветшалом доме, нам выделили двухкомнатную квартиру в новом, первом в городе пятиэтажном кирпичном здании. Когда мы туда въехали, оно ещё достраивалось. Одно крыло уже обживалось, а в другом вовсю шли отделочные работы. Обе части домины соединяла, на уровне крыши, довольно длинная арка. Уж не знаю, по какой прихоти её соорудили, то ли из-за украшательского зуда архитектора, то ли потрафили нуждам военного ведомства – для расположения там зениток и приборов для обнаружения летящих целей. Нам же, мальчишкам та арка пришлась очень по душе – для демонстрации ловкости и бесстрашия. Преодолеть, на высоте крыши пятиэтажного дома (а это почти двадцати метров от земли), по узкой каменной тропинке, полтора-два десятка шагов, согласитесь, такое требует и мужества, и твёрдости характера, и даже наплевательского отношения к собственной жизни. Всё это, думаю, ценилось ребятами во все времена.

Когда я героически прошёл эту дорожку (врать не стану, не помню – ползком или на своих двоих), тот самый пацан провозгласил:

– Теперь, отныне и навеки Марёка мой товарищ и друг. Коли на него кто скопом потянет, тот будет иметь дело со мной!

Любили тогда пацаны красиво выражаться.

Иметь дело с парнем, у которого и отец, и старшие братья угодили в тюрьму за воровство и разбой, ежу понятно, никому не было охоты. Так «Прокурорчик» был, вычеркнут из лексикона уличной ребятни, а ко мне на всю раменскую жизнь приклеилась кличка «Марёка», напоминающая «маруха», «хавира» и прочие словечки блатного жаргона.

Но как же его-то звали, дай Бог память! Витюха-Колян-Вован-Митяй?…

Некрасивый, сутулый, с непомерно длинными руками, серым лицом и бесцветными, всклоченными волосами, он был прирождённым заводилой. Во главе с ним мы были непобедимы в схватках «улица на улицу», «район на район».

Один эпизод той драчливой эпохи запомнился на всю жизнь. Но я о нём, до сей поры, никому не рассказывал и не писал. Пришло время извлечь его из прошлого, чтобы покаяться.

Я стоял в длинной унылой очереди за хлебом, почти в самом хвосте, вылезающем далеко за порог магазина. Тут на улицу вышел вихрастенький мальчишка. «Залининский», – отметил я про себя с удивлением и неудовольствием. «Залининские» – это те, что жили по другую от нас сторону железнодорожной линии. Они были лютыми нашими врагами. «Почему?» – спросите вы. Да потому, что жили по ту сторону железной дороги. «Разве это повод для вражды?» – не угомонится иной дотошливый читатель. Ответ будет повторен: они жили за линией! Надо понять то время, диктующее нравы, кажущиеся теперь кому-то дикими. Шла война и мальчишки, те, что не рискнули бежать на фронт, как бы разряжали своё воинственное настроение на разборках местного значения. «Врагов» отыскивали легко и, можно сказать, незатейливо: по определению «наш – не наш». Наш дом – не наш дом, наша улица, не наша улица, и т.д., и т. п.…

Как занесло залининского паренька на нашу территорию – не знаю. Может, там, у них хлеб кончился, или слишком очередь длинна?! Но теперь мимо меня с полбуханкой хлеба в авоське нахально шагал недруг. Как мы сцепились, кто первым начал выяснять отношения – Бог весть. Возможно, я невинно спросил:

– Ты чего здесь у нас шастаешь, залининская шваль?

А он, вероятнее всего, так же невинно ответил:

– Не твоё дело, жид пархатый!

Надо признать, мама наградила меня вполне узнаваемо- семитской физиономией. И мне не раз из-за этого приходилось пускать в ход свои скорые на расправу кулаки.

Итак, мы сцепились. И я ему крепко наподдавал – паренёк оказался хоть и не робкого десятка, но физически хлипким. А очередь равнодушно глядела, как валтузят друг друга мальчишки, никто не вмешался, ибо, наверняка, побаивались, что остервенелые драчуны могут поцарапать их или покусать. Нет, я не торжествовал победу. Я в растерянности глядел на своего противника. Он плакал. Плакал не от боли. Плакал не от обиды, что его побили. Он плакал от того, что в пылу драки уронил в грязную лужу драгоценные полбуханки хлеба. Как он теперь принесёт его домой?!

Так и встаёт передо мной этот мальчишка, размазывающий по лицу слёзы, обтирающий грязь с хлеба, отоваренного по карточкам. Что его ждёт дома – жутко представить!

Не смогу простить себе ту «победу» 70-летней давности.

Но, разумеется, не из одних драк состояла наша ребячья жизнь, были и другие утехи и развлечения. Зимой, например, мы цеплялись крючьями за проезжающие грузовики, и катились по обледенелой дороге, стирая подошвы валенок или сверкая, примотанными верёвками к ногам «снегурками». Ну и доставалось нам от родителей за это лихачество! Однако, самым захватывающим событием являлся набег на железнодорожный пакгауз, о чём я обещал рассказать.

Постепенно в нашей пацанской иерархии сложилось так, что возглавили ребячью ватагу Витюха-Колян и я, Марёка. Собственно говоря, ничего привлекательного в этом пакгаузе не было. Унылые ряды контейнеров, груды ящиков… Конечно, здесь можно было шикарно поиграть в прятки: укромных местечек – навалом. Но это игра для малышни, а мы уже серьёзные парни, способные на нечто другое, с нашей точки зрения, достойное уважения.

Я уже отмечал свои воровские наклонности, толкавшие меня вместе с другими высоковскими ребятами таскать турнепс с колхозного поля. Но то была самодеятельность, замешенная на жажде приключений. Да и возраст мелких воришек был «от горшка – два вершка». Здесь, в Раменском всё было иным: и возраст «налётчиков», и состав «банды», и мотивы наших далеко не безобидных налетов на железнодорожный пакгауз. Итак, мои преступные задатки, попавшие в благотворную среду, получили дальнейшее развитие. Наш пацанский союз состоял в основном из младших братьев и детей взрослых воров и налётчиков, которыми был полон городок Раменское. Помимо того, что это был крупный железнодорожный узел, притягивающий криминалитет, в нём ещё располагался громадный рынок-барахолка – раздолье для ворья всех мастей. Но младшая поросль от всех этих щипачей, карманников, форточников и прочих бомбил и медвежатников, на рынок соваться не смела. И профессионального мастерства ещё не хватало, да там всё было расписано на «зоны обслуживания». Сунется чужак – могут и замочить.

Вот почему будущие уголовники оттачивали своё умение безнаказанно переступать порог закона – на железнодорожном пакгаузе, который охранялся из рук вон плохо. Во всяком случае, нам сторожа не попадались. Каким-то образом, становилось известно, что в это заветное хранилище железнодорожных грузов именно сегодня прибывают ящики со жмыхом. Их-то мы и «шарашили». Поясняю для непосвящённых: после отжима масла из различных зерен всё, что остаётся, брикетируют и высушивают, вот и получается тот самый продукт, за коим мы охотились. Причём, сперва нас вполне устраивал кукурузный жмых. Ну, сегодня, вряд ли малолетки станут грызть эти желтовато-коричневатые сухари, которые нам казались очень вкусными. Но позже мы наткнулись на серые плитки, в которых виднелись всеми любимые семечки – то был подсолнечный жмых. Поверьте, мы испытывали, как теперь выражаются в рекламе каких-нибудь «сникерсов», подлинное райское наслаждение, то есть, такой нам представлялась пища небожителей.

Самое удивительное, что банда наша, возглавляемая Витюхой-Коляном (сыном и братом матёрых уголовников), и Марёкой (сыном прокурора), ни разу не попалась на своём недолгом воровском промысле. Может быть от того, что всё делалось «грамотно»: засылались разведчики-слухачи, на стрёме стояли самые ушлые, которые чуть что свистели – «атас», и мы давали дёру?

Что же это получается, граждане-товарищи-господа? Получается, что детство моё прошло в драках и воровстве? Память, коварная дама, подсовывает из своих закромов сплошь отрицательные примеры, сплошной компромат. Однако, стоит в ней покопаться, и всплывут, никуда не денутся, более симпатичные, совсем не криминальные картинки.

Первое, что неохотно выдала память, почему-то заторможенная на положительные примеры из моего прошлого, – это замечательное катание на собственном велосипеде.

Фронтовой подарок дяди Семёна

Младший брат моей мамы, тот самый, который пел у нас в доме, не испросив разрешения у генерала Гурьева, утверждал после войны, будто я спас ему жизнь. Случилось это, по его рассказу, так.

Семён Гурвич.

Когда его артиллерийский дивизион двигался уже по территории Германии, в одном разбитом домишке он обнаружил роскошный аккордеон. Забрал его, решив подарить любимому племяннику, то есть, мне. Аккордеон стоял неподалеку от дяди Семёна, когда в расположение артиллерийской батареи, которой он командовал, влетел снаряд (а может, то были мина), и разнес музыкальный инструмент в клочья. Не причинив увечий хозяину. Так излагал дядя то невероятное событие, поглаживая меня по голове, и приговаривая:

– Спаситель ты мой!

Взамен утраченного аккордеона дядя Семён привёз мне трофейный велосипед. Надо оказаться в том победном 1945 году, что бы понять, какое значение имел тогда для мальчишки такой подарок. Ни в нашем доме, ни на нашей улице в Раменском ни у кого не было велосипеда. Я в глазах пацанов стал несусветным богачом.

Это был мощный внедорожник, тяжеленная машина, с широкими шинами для езды по плохим дорогам. Практически у всех ребят, если взобраться на седло, ноги не доставали до педалей, поэтому приходилось кататься, скособочившись и просунув ногу в раму. Тяжело? Неудобно? Ага. Видели бы вы очередь, которую образовывали желающие прокатиться на «марёкином велике»! Для его хозяина не делали исключения, мне тоже приходилось вставать в очередь. Таковы были железные законы улицы. Обладатель чего-либо и не позволяющий никому больше попользоваться заветным этим «чем-либо», объявлялся «жадобой», «жилой», с ним прекращали общаться, его презирали, не принимали в игры. Разумеется, мне и в голову не приходило стать «жадобой».

Можно только удивляться, как уцелел велосипед в руках моих сверстников – раменских неумех. Пацаны падали вместе с ним беспрерывно и где попадя, но продолжали по очереди осваивать навыки велоезды. Даже в той смешной и нелепой позе – нога сквозь раму – каждый чувствовал себя великим гонщиком или хотя бы мечтал им стать. Немецкая машина выдержала все наши издевательства, и служила мне до конца школьных лет. Именно на ней я участвовал в памятном мне велопробеге в Калининграде (Кёнигсберге).

Он проходил по бетонированному шоссе КёнигсбергБерлин «Берлин-штрассе», естественно, в пределах Калининградской области. Первое место, насколько помню, занял выпускник школы №21 Алексей Леонов, будущий космонавт. Я там пришёл, увы,… предпоследним. Чего же вы хотите: в те времена, а это был 1952 год, велосипеды перестали быть редкостью. Мой тяжеленный внедорожник выглядел среди других машин допотопным чудовищем. Почему же я пришел к финишу не последним, кто оказался позади меня? Последним посчитали мальчишку, сошедшего с дистанции.

Эти соревнования натолкнули на сюжет первого в жизни рассказа, который мы написали в соавторстве с моим одноклассником Борей Колесниковым. «Финиш» называлось сие произведение. Оно было опубликовано в областной газете «Калининградский комсомолец», и заняло второе место на ею объявленном конкурсе. Так что моя журналистская судьба начиналась с финиша! С лёгкой руки дяди Семёна, привёзшего мне с фронта немецкий внедорожник. И раз уж я заговорил о нём вновь, то чувствую себя обязанным рассказать о Семёне Борисовиче ещё одну историю. Дело в том, что на войну, точнее, на передовую, он попал после окончания артиллерийского училища в звании старшего лейтенанта. А закончил её в звании… старшего лейтенанта. Так не бывает, скажет любой, кто знает, с какой быстротой росли в званиях фронтовики. Что же он натворил, почему застрял на том, с чем пришёл на фронт? А вот что.

Накануне крупного наступления советских войск капитан Семён Гурвич получил приказ: занять со своей батареей скрытную позицию и ждать специального сигнала для открытия огня. Заняли. Стали скрытными. И что же вдруг открывается глазам командира батареи в утренних сумерках? По открытому полю, миновав немецкие позиции, возвращается наша дивизионная разведка. А фашисты, видно, их застукали, и накрывают огнём. Разведчики залегли, но жизни их, считай, кончаются – вот-вот миномётчики ударят по ним прицельно. И тогда капитан Гурвич не выдержал – ведь он знал всех этих ребят, не впервой они совершали рейды в тыл противника через батарею – по его приказу артиллеристы дали залп и подавили фашистские огневые точки. В результате этой «самодеятельности» артподготовка перед наступлением началась раньше обозначенного командованием времени. Всего-то на несколько минут! Однако капитан Гурвич стал рядовым. Изначальное звание старлея вернулось к нему лишь к концу войны. Зато все 19 разведчиков были спасены.

Вы не замечали, что подарки, сделанные от души, порою порождают всяческие истории, окрашенные доброй улыбкой? Не всегда напрямую, иногда – опосредовано. Трофейный внедорожник дяди Семёна, как я уже говорил, натолкнул на сюжет первого рассказа, написанного мной вместе с одноклассником Борей Колесниковым.

Это наше первое печатное произведение мы нахально вклеили в тетради в качестве заданного домашнего сочинения на тему «В жизни всегда есть место подвигу».

И получили, к своему удивлению, по четвёрке! Попробовали «качать права», мол, нам за рассказ вручили премию в областной газете, а тут… Чудесная наша учительница русского языка и литературы Елена Сергеевна (если память не изменяет) пояснила:

– Балл снят за то, что сочинение написано не от руки.

Заслуженный щелчок по носу, увы, пользы молодым литераторам не принес, скромностью мы тогда не страдали.

Вторая история, связанная опять же с тем рассказом, произошла неожиданно. Я был в редакции «Калининградского комсомольца», как вдруг зав литотделом хватает меня за рукав:

– Слушай, звонит какой-то пожарный начальник по вашу с Борисом душу. Разыскивает авторов «Финиша».

Я взял трубку. Командирским голосом мне было доложено:

– С вами говорит начальник областного управления пожарной безопасности генерал (такой-то) … Это вы написали про мальчика, который тушил возгорание на скотном дворе?

Отпираться не было смысла, хотя начало разговора не сулило, по моим ощущениям, ничего хорошего. Да, мы написали, как во время школьных соревнований по велокроссу лидер гонок, намного оторвавшийся от основной массы, вдруг увидел, что около дороги горит скотный двор. Он, не задумываясь, сошёл с дистанции, и бросился помогать колхозникам тушить пожар. Как же иначе мог поступить советский школьник, комсомолец?! Но свою верную победу он упустил. А когда мальчишка, по завершении борьбы с огнём, вышел со скотного двора, то увидел рядом со своим, лежащим на земле внедорожником – велосипеды всех участников соревнования. Такой вот советско- комсомольский финиш велопробега.