Полная версия

Похождения Козерога

Те же проблемы возникли после «штопальных» действий дорожных рабочих. Они латали выбоины, образованные на полотне минами и снарядами. Разумеется, лёгким асфальтом. Так каждый год приходилось обновлять упорно трескающиеся заплатки. Основное же полотно в реставрации не нуждалось, оно было положено немцами на века.

В администрации Калининграда обратили внимания на один дорожный парадокс. В середине главной магистрали города – тогда он звался Сталинградским проспектом, ныне проспект Мира – дорога вдруг извивается объездным полукольцом. Чего тут понадобилось объезжать немецким устроителям дорог – Бог его знает! Этот странный отрезок расположен между Центральным парком, зелёным языком дотянувшимся сюда, и Зоопарком. До этого заколдованного места широкая и прямая, как стрела, автострада, позволяет с обеих сторон держать хорошую скорость, и вдруг – игривая загогулина. Стоп, машина! Вернее, тормози шофёр!

В истории нам знаком такой дорожный нонсенс: царь-батюшка, гласит легенда, положил на карту линейку, соединив ею Санкт-Петербург и Москву, и прочертил линию будущей железной дороги между ними. Один царский палец чуть выступил за линейку, карандаш зафиксировал этот изгиб. Так и построили ж.д. по высочайшему чертежу с некоторой округлостью возле Бологого.

Власть калининградская не стала думать и гадать, что заставило немцев сделать подобный кругляш, а решила побольшевистки круто: спрямить магистраль, чтобы транспорту впредь не приходилось притормаживать на подъезде к Зоосаду. В Главном архитектурно-строительном управлении облисполкома задумались заодно и над исправлением и другой нелепости. Всё там же, над злополучной загогулиной высился дом, похожий на утюг, портящий своей архитектурой общий вид. Надо бы и его перестроить.

В это время Калининград посетила делегация немцев из ГДР. В ходе знакомства гостям рассказали и о градостроительных планах, в том числе и о ликвидации «загогулины». Один из них разволновался, даже схватился за голову:

– Бог мой, это ни в коем случае нельзя делать!

Он объяснил: Центральная магистраль существовала давно, а так как в Кёнигсберге постоянно дуют мощные ветры, то в прошлом случалось, что конные экипажи вихрем забрасывало на крыши домов. Вот и придумали мудрые предки построить извив дороги, чтобы этот островок с деревьями противостоял ветрам. Для того же был возведен тупорылый дом, который стал служить своеобразным ветрорезом. Если советские товарищи спрямят проспект, то получат готовую аэродинамическую трубу, со всеми вытекающими последствиями, вплоть до взлётов автомобилей на крыши домов, стоящих по обочинам.

Не удержались наши специалисты по возведению дамб от изложения планов починки разрушенных бомбежками при штурме Кёнигсберга дамб, оберегающих город от морской стихии. Мол, мы изучили критическую высоту приливов за долгое время, и пришли к выводу, что прежние дамбостроители возводили эти защитные сооружения неоправданно высокими, и тратили слишком много материала.

Немцы вновь заволновались, ибо среди них были специалисты и по этой проблеме. Они пояснили, что в старинных летописях имеется указание на прилив моря необычайной высоты. Ориентируясь на этот источник и строилась дамбовая стена.

– Рисковать в таком деле опасно. Экономия может обернуться большой бедой, – заключили гости.

Принимающая сторона не стала хорохориться и защищать честь мундира. Рекомендации немецких друзей были приняты к исполнению, словно указания поступили из нашего центра. А через пару лет волнение Балтийского моря привело к гибели десятков наших судов. Ветры были шквальные. Дамба, на восстановление которой по совету гостей из ГДР не пожалели средств, удержала напор волн, приблизившихся к высоте, взятой ими несколько веков назад. Автомашины на крыши не взлетели.

Попутно хочу отметить, кривую, даже злобную ухмылку судьбы, каковая досталась моему школьному товарищу по фамилии Красотченко. Ему пришла повестка – призыв в армию. Топать во солдаты не хотелось. Умные люди посоветовали: завербуйся в рыбаки. Дело в том, что рыболовецкие сейнеры уходили рыбачить далеко, иногда к берегам Африки, и надолго, вплоть до полугода, и пока не кончался контракт, никто не мог призвать матроса в армию. Этим правом пользовались многие. Завербовался и Красотченко. В разгулявшийся на Балтике чудовищный шторм его судно с экипажем тоже затонуло. Бедный парень погиб.

А прусский дух продолжали выветривать из Калининграда и калининградцев, причём, коснулось это и школьников. Нам вдалбливали на уроках истории, что мы находимся в том месте, где издавна жили (до сих пор удержалось в памяти сия формулировка) славянские племена литовских пруссов. Так что, гей славяне, радуйтесь и гордитесь, что советские воины вернули Родине исконно русские земли!

Разбитый город очень медленно избавлялся от развалин. Кирпичи, в том числе и битые, грузили на самоходные баржи и отправляли, по слухам, на восстановительные работы в Ленинград. Но наш город оставался гигантским кладбищем мёртвых домов, жалобно взирающих на мир пустыми окнами – так смотрят слепые. Десяткам километров руин, казалось, не будет ни конца, ни края. Ходить по этим безжизненным улицам даже в сумерки было жутковато. Кто-то, обладая чёрным юмором, пустил анекдот.

«В трамвай с трудом забирается старичок, и не сдержавшись от натуги, громко портит воздух. Возмущённая кондукторша зовёт милиционера. Тот говорит:

– Нарушаем порядок, гражданин? Платите штраф – три рубля.

Старичок платит, но интересуется:

– А скажи сынок, куда пойдёт мой штраф?

Милиционер хлопает его по плечу:

– Можешь гордиться, папаша, твоя трёшка пойдёт на восстановление города Калининграда!

Старичок обводит глазами нескончаемые развалины и вздыхает:

– Да, сынок, много ещё придётся пердеть!»

Усиленно сносили монументы в честь военных и глав германского государства. Долго не решались замахнуться на признанный оплот пруссачества – Королевский замок или Замок Вильгельма, как мы его называли. Обсуждали его судьбу на страницах «Калининградской правды», играя в показушную демократию, чуть ли не референдум проводили. Но жители города понимали, что Замок обречён, никакие доводы краеведов, историков, писателей, радеющих за сохранение памятников архитектуры, и просто старины, на наших партократов не действовали. Смертный приговор был вынесен, Королевский замок Вильгельма уничтожили.

Судя по последним известиям из Калининграда, об этом утраченном замке заговорили, наконец, как о ценном историческом архитектурном памятнике. Возможно, ему уготована судьба взорванного в недобрые времена и восстановленного в наши дни, московского храма Христа Спасителя. Добавлю осторожное «вроде, как бы», ибо в таком скользком деле очень легко попасть мимо истины.

Однако, увековечиванием постепенно исчезающего разбитого центра бывшей Восточной Пруссии неожиданно занялись советские кинематографисты.

Кенигсберг, переименованный в Калининград, был взбудоражен: сюда в 1949 году приехал со съемочной группой Григорий Александров, поставивший «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». Фанаты подкарауливали у гостиницы Владлена Давыдова, Бориса Андреева и, самую яркую звезду советского экрана, Любовь Орлову. На призыв записываться для съёмок в массовке собрались толпы страждущих прославиться в кино.

Моя мама, всегда пылавшая влюбленностью в кинематограф, страстная поклонница красавчика Гарри Пиля, взяла меня, 13-летнего подростка за руку, и отвела к помрежам, набиравшим массовку. На меня не обратили никакого внимания, зато в неё, красивую женщину, на которую оглядывались все встречные мужчины киногруппы, тут же буквально вцепилась ассистент Александрова:

– Вам просто необходимо сняться у нас в одной, важной для режиссёра сцене. Там группа немок удирает на теплоходе от наступающих русских воинов. Вы станете украшением сцены…

– Нет, – твердо обрезала мама. – Я не стану украшением. Я сниматься не могу и не хочу. А моего мальчика, пожалуйста, запишите.

Киношники с кислыми физиономиями записали меня в число будущих претендентов на героев экрана. Ах, знала бы в ту минуту моя мама, какую роль ей уготовили киношники, куда её заманивали! Она бы устроила им сцену похлеще, чем бегство каких- то немок!

Мне же выпало счастье участвовать в эпизоде, где идёт уборка развалин, в каковые превратился город после штурма, бомбежек, артналетов. Я подавал мусор двум «немцам», а они выбрасывали его с балкона.

Когда фильм «Встреча на Эльбе» вышел на калининградские экраны, мой шестой класс, в полном составе, отправился смотреть, «как там играет наш Гаврилов». Едва появилась в кадре развалина с двумя немцами на балконе, я шипящим шепотом оповестил одноклассников:

– Вот здесь!

А после сеанса объяснил, что находился во время съемки в глубине комнаты, и оттуда подавал ведро с битой штукатуркой. Всех не покидала надежда разглядеть меня «в глубине комнаты», и мои товарищи добросовестно отсидели все сеансы кинофильма. Но не разглядели.

Так бесславно началась моя кинематографическая карьера. Мама, после отъезда съёмочной группы Григория Александрова, возмущенно делилась со знакомыми: ей, как она выяснила, предлагали участвовать в эпизоде, где при наступлении русских войск уплывают на теплоходе так называемые ночные бабочки. Одним словом, жена советского прокурора, мать троих детей должна была появиться на экране в роли немецкой шлюхи.

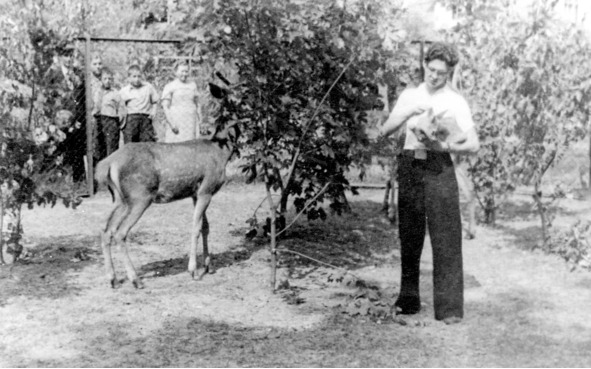

Пару лет спустя я ещё раз продемонстрировал свои способности перед кинообъективом. Но не в роли абстрактного героя, а как представитель Калининградского КЮБЗа (кружка юных биологов зоопарка). На этот раз меня снимал ленинградский кинодокументалист. Везло же на Григориев: первый «мой режиссер» был Григорий Александров, второй – Григорий Донец. Справедливости ради, уточню: он кинооператор-режиссер, весьма известный в своем деле, снимал до войны, был фронтовым кинооператором.

Его заинтересовал Калининградский зоосад. Зверья там, по сравнению с Кёнигсбергским, было несравненно меньше. Зато деревьев и кустарников, самого экзотического вида, свыше пятисот видов, их не коснулась пила землеустроителей. Так что, кинокартинка получалась живописная.

Кадр из журнала «Наш край».

Григорий Донец отснял для киножурнала «Наш край» сюжетец о зоопарке, где нашлось место для краткой информации о нашем кружке юных биологов, председателем которого как раз я и являлся.

Моя физиономия на экране занимала скромное место в ряду более выразительных морд – льва, верблюда, гималайского медведя. Я, безусловно, проигрывал в соревновании с шикарным веером павлина, красным задом павиана и ужимками профессиональных клоунов – шимпанзе.

Ровно через десять лет я вновь «повстречался» с ленинградским мастером-документалистом. Использовал уникальные кадры высадки геолого-разведывательного отряда, состоявшего из заключенных, возглавлял который бакинский нефтяник Косолапкин, тоже зэк, на берег речушки Чибью, где впоследствии вырос город нефтяников Ухта. Эти кадры отснятые тем самым Григорием Донцом, вошли, как кинодокумент, в мой фильм «Землепроходцы».

Не могу не отметить поистине издевательскую ухмылку истории: недавно узнал, что вся эпопея с походом и работой геологической экспедиции на ухтинской земле 1929 года отсняты Донцом по личному распоряжению начальника Ухтпечлага, Я. М. Мороза… в 1936 году. Методом «восстановленного факта». Мороз – это псевдоним Якова Моисеевича Иосема, попавшего в Ухтпечлаг из ОГПУ (Объединённое Государственное Политическое Управление) за превышение полномочий (бессудно расстреливал арестованных в Баку). Формально оставаясь заключённым, он стал, по собственному определению, Хозяином Ухтпечлага, то есть, его официальным начальником. Через два года был реабилитирован, ему вернули звание старшего майора госбезопасности. Спустя десятилетие вновь посадили и расстреляли, как пособника врагов народа. В 1958 г. – реабилитирован посмертно.

Хочется рассказать об одной детали, выкопанной из Интернета, относящейся к биографии заслуженного буровика Косолапкина. В 1949 году ему, в знак особого уважения, местные власти предложили выбрать в Ухте улицу, которую назовут его именем. Он долго ходил по небольшому городку и, наконец, остановился:

– Тут.

А вокруг – чисто поле, два барака, да вдалеке от них виднеется сарай.

– Иван Ильич, здесь же нет никакой улицы…

– Нет, так будет, – ответил он.

И, действительно, на том месте выросла, существующая поныне, улица Ивана Косолапкина.

А моя кинематографическая судьба, после робкого калининградского дебюта, развивалась впоследствии бурно. Я снимался во множестве фильмов. Однако, всему своё время.

По отцовским стопам

Помимо неистребимого желания закаливать и совершенствовать организм у меня была ещё одна страсть – чтение. Едва научился разбирать буквы, как, в возрасте пяти лет, принялся за литературу. Превратился в пожирателя книг. Даже ночью, укрывшись с головой одеялом, при свете фонарика продолжал увлекательнейшее путешествие по страницам романов и повестей. Помнится, ещё в школу не пошёл, а уже одолел толстенный том «Порт-Артура». При этом обожал пересказывать прочитанное сверстникам. Вокруг меня вечно кучковалась ребятня, слушая в моей интерпретации повести о похождениях Ната Пинкертона, приключениях Тарзана. Знали бы они, как нахально перевирал я подлинные сюжеты, выдумывая собственные повороты в судьбах книжных героев. Мне нравилось сочинять небылицы, а слушателям было невдомёк, что им вешают лапшу на уши. Думаю, я ощущал себя ничем не меньше, чем властителем дум, только догадываясь, что это означает. Увлечение чтением было настолько сильным, что когда отец взял меня с собой в Москву, на время командировки, то я все дни проторчал в Ленинской библиотеке. С самого открытия и до закрытия. Отлучаясь на обед в расположенную неподалеку столовую Исторического музея. Там работала моя родная тётя Маня, меня там все любили и кормили, сами понимаете, по принципу – «лишь бы мальчик не похудел». В библиотеке привлекала приключенческая, авантюрная и криминальная литература, там же получил пристрастие к фантастике.

Интересно было бы взглянуть на мой тогдашний читательский абонемент. Сейчас кажется, что именно в Ленинке я познакомился с творчеством Берроуза, Беляева, Буссинара, последний покорил романами «Приключения в стране львов», «…в стране тигров», «…в стране бизонов». Как горели глаза моих слушателей, собиравшихся у барака, где жила тётя Маня, приютившая нас с папой на время командировки, когда я излагал им повесть Берроуза о человеке-обезьяне Тарзане и его похождениях! Правда, слушания те случались не часто – в выходные и санитарные дни Ленинской библиотеки. Рассказ поэтому получился многосерийным, на несколько вечеров. И надо же случиться такому: через какое-то время на советские экраны вышел трофейный фильм «Тарзан». Но к тому моменту мы с отцом вернулись в Калининград. На моё счастье я вовремя расстался с московской аудиторией, иначе, обнаружив уж слишком серьёзные расхождения изустного повествования с первоисточником, мне могли бы и бока намять.

Между прочим, у нас говорили, что трофейные фильмы в основном достались при захвате Кёнигсбергского кино-фото- архива со складом, который снабжал лентами сеть кинопроката. Калиниградские мальчишки, зная об этом, заносчиво считали, что первыми в СССР увидели и «Тарзана», и «Знак Зеро», и – самое главное – «Девушку моей мечты», где знаменитая Марика Рёкк купалась «совершенно голенькая». Правда, картина имела ограничение «Дети до 16 лет не допускаются», но мальчишки, как известно, большие проныры, и проникали в кинотеатры самыми немыслимыми способами. Могу засвидетельствовать: на фильм с этой «клубничкой», как и многие пацаны, ходил неоднократно, и видел купающуюся в бочке немецкую кинодиву. Купалась она, вероятнее всего, без одежды, но зрителям доставалось лицезреть только голову, да плечи актрисы, торчащие из примитивной купальни. Расходились зрители, недовольно ворча, мол, «Надо же, цензура обрезала всё самое интересное!» Упорно роились слухи, будто фильм первоначально шёл аж несколько часов, и там «всё было». Находились субъекты, бьющие себя в грудь, клянясь, что видели тот необрезанный подлинник. Долгожительству слухов способствовало и то, что в разных местах показывали разные по длительности и даже по содержанию варианты «Девушки». Видно, между обладателями цензорских ножниц не было единого взгляда на то, что дозволено глядеть советскому зрителю, а что – не положено.

Как-то совершенно незаметно обнаружилось, что у меня довольно приятный тенор. Гены сказались, в папашу пошёл. Спел на каком-то вечере школьной самодеятельности, и пошло- поехало – стал участником каждого концерта. А таких хватало.

Сейчас, по-моему, художественно одарённых детей в учебных учреждениях не очень-то выявляют. В 40—50-х годах прошлого века в любой школе действовали кружки художественной самодеятельности, куда буквально заманивали юных певцов, музыкантов, танцоров, художников, фотографов. Всякие маломальски способные к творчеству мальчишки и девчонки втягивались в этот прекрасный мир.

Певческий мой репертуар напоминал сборную солянку, я исполнял всё, что попадало на глаза, а, вернее, в уши, и что самому пришлось по душе. Пел романсы, известные эстрадные и киношные песни. В основном использовал творчество знаменитых певцов: Сергея Лемешева и Леонида Утёсова, Георга Отса и Марка Бернеса, даже Клавдии Шульженко. Должен признаться, что самым бесстыдным образом подражал им, чем заслужил, как это ни удивительно, невероятную популярность среди слушателей. Более того, на одно моё выступление в Окружном Доме офицеров вдруг заявилась компания местной шпаны.

У нас, школьников, так сказать, чистой публики, никак не складывались нормальные отношения с хулиганьём. Время от времени они ловили наших ребят, и как бы вымещали на них злобу за собственную неудачную судьбу. Колошматили, рвали тетради и учебники, отнимали домашние завтраки. Причём, действовали скопом, как свора взбесившихся псов. Довелось и мне пройти их «мясорубку». Не знаю, что их больше раздражало: то ли то, что я сын прокурора, то ли то, что не боюсь их и выказываю своё открытое презрение. Не исключаю, что они были наслышаны о моих спортивных достижениях может быть прознали и то, что я редактор школьной стенной газеты… Во всяком случае, как мне показалось, им было важно унизить меня:

– Проси пощады, падла! – сказал их вожак.

Пощады просить я не стал. Разыгралась сцена, будто взятая из гайдаровского «Тимура и его команды», где противостоят друг другу Тимур и его антипод Квакин.

Вожак сказал:

– Ты у нас, значит, гордый? Тогда учти, сколько раз встречу, столько раз будешь бит. Нещадно. Пока не попросишь пощады…

В его поведении просматривалось что-то литературное, неестественное для обычного уличного хулигана. Вряд ли он читал Гайдара, но, может, смотрел одноименный фильм? Во всяком случае, культурные запросы в нём теплились, Что подтвердили дальнейшие события. Вскоре он встретил меня возле школы. В руке держал массивный кастет.

– Будешь просить пощады, падла? – грозно спросил он, поигрывая кастетом.

– Не дождёшься! – ответил я, и продемонстрировал собственное оружие. То была толстая гайка, в кулак величиной, в которую я продел длинную бечёвку. Крутя над головой самодельной пращёй, двинулся на вожака. Он понял, что на этот раз проиграл, и ретировался.

Но просто так сдаваться хулиганы не хотели, они собрались в кучу и подошли к школе, намереваясь пройти на вечер отдыха. Такие мероприятия у нас проводились регулярно. Концерт, танцы, розыгрыши лотереи. Присутствие на подобном вечере в открытую курящих, матерящихся подростков было, по мнению администрации, весьма нежелательно. Мы, так сказать, активисты, решили дать отпор хулиганью. На подступах к зданию школы соорудили что-то вроде баррикады, и залегли за ней. Мы знали, что противостоящие нам пацаны вооружены дубинками и кастетами, поэтому, запаслись «оружием пролетариата» – собрали горками камни. Когда эта шпана приблизилась, мы пустили камни в ход. Наши «враги» на вечер отдыха не прошли. А может, и не надо было их отделять от себя, отдалять от нормальной юношеской жизни? Но, что было, то было.

Меня уже во всю втянуло в водоворот концертных выступлений. И вот, стою на сцене Окружного Дома офицеров, пою, как вдруг вижу в зрительном зале вожака с дружками. В перерыве он пробрался за кулисы и подошёл ко мне:

– Ты здоровски поёшь, Гаврила! – сказал он. – Давай лапу – мир!

А когда я привёз из Москвы, исполняемую знаменитым Владимиром Канделаки, не известную ещё в наших краях, грузинскую песенку «Старик и смерть», к нам в школу на концерт набилась вся шпана во главе с их вожаком. Их можно понять, до сих пор, как заговорю о ней, так и хочется вновь запеть. До чего ж выразительная, до чего ж жизнеутверждающая песня! Судите сами:

Где в горах орлы да ветер (на-ни-на, на-ни-на)Жил Вано, старик столетний (на-ни-на, на-ни-на)Смерть пришла ночной порою (на-ни-на, на-ни-на)Говорит: «Пойдём со мною!» (де-ли-во-де-ла)Старику куда ж деваться: (на-ни-на, на-ни-на)Жалко с жизнью расставаться (на-ни-на, на-ни-на)«Подожди, кацо, немного! (на-ни-на, на-ни-на)Надо ж выпить на дорогу!» (де-ли-во-де-ла)Сели рядом генацвале (на-ни-на, на-ни-на)За бочонком цинандали (на-ни-на, на-ни-на)Ночь плывёт, светлеют дали (на-ни-на, на-ни-на)А старик всё пьёт да хвалит (де-ли-во-де-ла)Смерть хмелеет, еле дышит (на-ни-на, на-ни-на)Ничего уже не слышит (на-ни-на, на-ни-на)И к утру, страдая тяжко, (на-ни-на, на-ни-на)Уползла в кусты, бедняжка (де-ли-во-де-ла)С той поры, вы мне поверьте, (на-ни-на, на-ни-на)Смерть сама боится смерти (на-ни-на, на-ни-на)А на горных, на дорогах (на-ни-на, на-ни-на)Стариков столетних много (де-ли-во-де-ла)Ученики нашей школы на «ура» встретили эту «на-ни-на». А уж районная шпана аплодировала, отбивая ладоши, орала до посинения – так им нравилась песенка. Уж не помню, сколько раз заставили исполнить на бис. Пацаны-хулиганы превратились в горячих поклонников, они сопровождали меня на всех концертах, даже в Центральном Доме офицеров, находившемся далеко от нашего Московского района.

Аккомпанировала Рая Немёнова, учившаяся в параллельном классе – я в «Б», она в «А». Бренчала на расстроенных пианино, подсказывала слова, которые я, как это ни удивительно, умудрялся забывать даже после десятка выступлений. В общем-то, несмотря на многочисленные вокальные огрехи, вся слава доставалась певцу, а не аккомпаниатору. Пел я позже и в других городах, куда меня забрасывала судьба, но всё на самодеятельном уровне. А Рая Немёнова окончила музыкальное училище, и вскоре неожиданно прогремела на Всесоюзном радио, в программе «С добрым утром», песенкой Яна Френкеля на слова Михаила Танича «Текстильный городок». Она стала популярной эстрадной актрисой, выступала с ансамблями Романа Романова, Олега Лундстрема, много гастролировала.

Не скажу, что меня не грела мечта стать профессиональным певцом. Неудача отца на этом поприще не обескураживала, тем более что не сцена отвернулась от него, а он сам, под давлением жизненных обстоятельств, покинул её. Успех у зрителей на первых шагах окрылял, внушал уверенность, что я-то со сценой полажу. Причем, не с эстрадной (каков нахал был!),а с оперной.

Попытка продолжить «путь наверх» имелась, хотя и робкая. Две девушки, сестрёнки Коркины, страстные поклонницы моего сладкого тенора ещё со школьных времён, переехав в Москву, отыскали своего кумира. Я тогда уже учился на втором курсе сценарного факультета института кинематографии. Девчонки устроили встречу с профессором Московской консерватории. Она благосклонно выслушала моё пение, и сказала:

– У вас приятный голос. Но – небольшой, оперного пения он не выдержит. А на эстраде возможен успех.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.