Полная версия

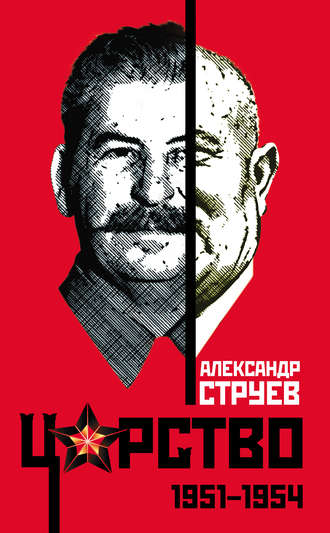

Царство. 1951 – 1954

«Что, вкусно?!» – отдуваясь, спрашивал Сталин.

«Вку-у-у-сна-а-а!» – заикаясь от хохота, отвечал Никита Сергеевич и теребил замацанные штаны.

Постепенно гости утихали, пытаясь разгадать настроение Хозяина, который плотоядными глазами шарил вокруг.

«Микита, спляши гопака!» – тыкал вождь.

Никита Сергеевич залихватски скидывал пиджак, и под задорные звуки радиолы, в перепачканных штанах, не попадая в такт мелодии, скакал вприсядку.

Трам, пам па-рам па ра-ра, трам, пам па-рам па ра-ра! Трам, пам па-рам, пам па-рам, пам па-рам, пам!

– Ну, шельма, слуха нет, а как чешет! – краем глаза косясь на владыку, восклицал Каганович.

Все хлопали, и правитель хлопал, поощрительно кивал, улыбался, и гости смеялись, а сам танцор, заливаясь счастливым колокольчиком, точно заведенный, скакал по кругу.

«Сыми штаны, а то товарищи подумают, что ты обосрался!» – сквозь слезы умиления командовал Иосиф Виссарионович.

Скорчив забавную гримасу, Хрущев хватался за перепачканную задницу, и снова друзей давил хохот.

«А вы что не пляшете? Что заскучали?! А ну, заводи шарманку! Давай, танцуй! Давай! – и Сталин начал прихлопывать в ритм музыки. – Тай-тай-тай, та-та! Тай-тай-тай, та-та! А ну вставай, вставай, говорю! – приказывал повелитель. – Вальс, вальс давай!»

Из динамика лился знакомый мотив:

С берез неслышен, невесомСлетает желтый лист.Старинный вальс «Осенний сон»Играет гармонист.Ворошилов пристроился к Берии, Хрущев пытался обнимать круглого, как набитый мешок, Маленкова, товарищ Молотов зажал глупо хихикающего Кагановича, Булганин кружил Микояна.

«Эй, брось его! Давай лезгинку!» – выкрикивал Сталин, тыча в Микояна, и тот начинал залихватски отплясывать жгучий кавказский танец.

«Молодец, молодец! – поощрял отец народов, и, вскинув над головой руки, чуть покачивал ими. – Веселей, веселей! Да-а-а-вай!» – прищелкивал пальцами он. – Тай-та-та! Тай-та-та! Оп, оп, оп! Хоть у меня попляшите! А то совсем закисли!»

Очень поздно, почти под утро, гости разъезжались. В хрущевскую машину относили выпачканную одежду, а Никита Сергеевич в неудобном, не по размеру костюме ковылял к автостоянке. Добродушно, как ни в чем не бывало, он раскланивался с соратниками по руководству страной. Чмокал улыбчивого Анастаса Ивановича, жал руку благообразному сердцееду Булганину, с придыханием прощался с самим товарищем Маленковым, гением и эрудитом, и проницательный маршал Берия кивал ему снисходительно, с симпатией. С блаженным чувством радости Никита Сергеевич ехал домой, у парадного миролюбиво приветствовал находившуюся начеку охрану, беззаботно поднимался на второй этаж, где располагалась спальня, и с тихой улыбкой замирал под одеялом. Только сердце, как пойманная в силок птица, ныло и разрывалось в груди. Хрущев из последних сил удерживал непокорное сердце в железных объятиях, чтобы оно не вырвалось, не выпорхнуло на свободу, не выплеснуло бесконечную горечь обиды, унижения и отчаянья. Он до боли стискивал бушующее сердце, душил его. Слезы унижения, несправедливости застывали в горле и не могли течь, чтобы никто не увидел их, не распознал, что происходит, – чтобы никто не донес. Укрывшись с головой одеялом, Хрущев беззвучно содрогался. Только один он знал, как ему тяжело, как страшно жить! Спасаясь лишь во сне, он грезил, каялся, причитал, просил прощения, умирал и рождался вновь, с тем, чтобы утром с неустрашимым видом шагать на работу и помогать властителю царствовать. Постепенно губы его сужались, оставляя от улыбки еле различимое подобие.

14 марта, суббота

Светлане пятый день снился отец. Лицо его не было строгим, оно было открытым, по-отечески добрым и в то же время – несчастным, очень несчастным. В одну из ночей Света внезапно проснулась и стала в темноте искать отца, так реален был сон.

– Папа, папа! – позвала она, включила настольную лампу, и тут же поняла, что это сон, что папа – умер, и больше никогда его не будет рядом. Хоть отец и бывал с ней строг, а подчас жесток, все равно оставался отцом, родителем, но любовью к нему Света воспылала только сейчас, после смерти, и любовь эта, крепнувшая каждый день, стала преследовать ее.

Света никому не говорила о снах, не решалась сказать. Она понимала, что отец на этом свете лишний, никому не нужный, никому, кроме дочери. Вася не был способен на любовь, он все утопил в вине – и хорошее, и плохое. Брат сделался похожим на отца, но только не на настоящего отца, который был велик, широк и страшен одновременно. Вася потонул в отцовском величии, превратившись в его ржавый отзвук, в его бестелесную тень, и одним видом своим раздражал бывших папиных соратников и оруженосцев, которые, дорвавшись до власти, никак не могли всласть навластвоваться. Никому теперь не было дела ни до Иосифа Виссарионовича, ни до его несчастного сына, ни до дочери.

20 марта, пятница

– Я впервые товарища Берия так близко видела, – хвасталась подавальщица Лида. – Он так улыбался – просто душка!

– Если б на меня взглянул, сердце б в пятки ушло! – поежилась буфетчица. – Я всех боюсь! – и принялась разливать по стаканам чай. – Ты, Лид, Хрущева боишься?

– Само собой. При мне он одного начальника так отчитал матом! Тот, солидный дядечка, седой, а пятнами со страха пошел. Стоит, мычит, как глухонемой, потом, чуть не плача: «Простите, простите!» А Хрущев ему: «Бог простит, твою мать!» Во как! – с выражением выдала подавальщица.

– Ох, я б со страха умерла! – заохала буфетчица.

Горкомовский спецбуфет был завален всевозможными продуктами, заставлен ящиками со спиртным. Начальник Хозуправления выдавал дочку замуж, вот и навезли сюда всякой всячины. При помощи ворчливого Тимофея и рукастой Лидки кое-как распихали свертки по углам, освободив подход к плите, ведь постоянно требовалось носить начальству чаи и бутерброды.

Нюра залезла в какую-то только ей известную глубинную полость шкафа, вынула батон колбасы и разрезала пополам.

– Нам! – объяснила она. – И еще конфетки!

К колбасе буфетчица прибавила десяток конфет. Лида спрятала конфеты под подкладку сумки, а колбасу запихнула за пазуху.

– Начальники жируют, а мы что, не люди? – кивнув на ящики и коробки, возмутилась подавальщица. – В магазинах один консерв.

– Понемногу брать можно, не заметят, – заключила Нюра и тоже стала прятать колбасу. – Вчера всю излапали и сегодня лапать начнут! – вспомнив про милицию, дежурившую при входе, вздохнула девушка. Поправив платье, буфетчица хлопнула себя по бедрам:

– Вроде схоронила. А мне Андрей Иванович нравится! – неожиданно призналась она.

Лида уставилась на подругу:

– Дура ты, Нюрка! Вышла бы за нормального парня, за своего, а то – Андрей Иванович! Сегодня Андрей Иванович, а завтра скажешь – Хрущева люблю!

– Что ты, Лидка!

– Да, да, да!

– Отстань, дура! – отмахнулась Нюра. У нее сжалось от обиды сердце, ведь призналась в самом сокровенном! Сколько ночей не спала, грезила о любимом. На глаза навернулись слезы.

– Люби кого хошь! – взглянув на расстроенную подругу, смирилась Лида. Она встала, надела мешковатое пальто и закуталась в огромный теплый платок.

– Ты похожа на чудище! – хмыкнула Нюра.

– Сама – чудище! Закрывай! – скомандовала Лида и подхватила сумку.

– Ничего не забыли? – озиралась буфетчица. – Где ключи-то? Тута нету, а тута? – ковырялась в поиске ключей Нюра. – Да вот они где! – выудила объемистую связку девушка.

– На улице метет, – сказала закутанная, как полярник, подавальщица. – Будем с тобой как белые медведи.

– Боюсь, чтоб не лапали, – распереживалась Нюра. – Что за люди, всю излапят и еще хотят!

– Идем, копуша!

– Идем. Я колбаску в чулок приткнула, не найдут, как думаешь? – опасливо спросила буфетчица.

– Не найдут.

– Все-таки перепрячу, – засуетилась Нюра. Она завозилась, распахивая пальто.

Лида недовольно смотрела на ее торопливые движения.

– Так-то лучше! – закончив, успокоилась буфетчица и хихикнула: – Вместо сисек будут колбасу щупать!

24 марта, вторник

Нина Петровна была занята. Весь день она ходила по дому, давала распоряжения, суетилась, но хлопоты были приятные: из угловатой, неуютной дачи в Ильичево Хрущевы перебирались в шикарный Огаревский особняк, который стоял на противоположном берегу Москвы-реки. Несколько дней назад состоялось решение Правительства, по которому Никите Сергеевичу предоставлялась новая дача за городом. Дом этот оказался куда просторнее прежнего, с многочисленными холлами, террасами, светлыми комнатами, парадной мраморной лестницей. Все тут выглядело основательно и монументально. И участок громадный – конца и края нет. Левее дома начинался фруктовый сад, окруженный живописными полянами, а за полянами – настоящий лес, с дубами и елками, да такой дремучий, что можно ненароком заблудиться. При въезде на территорию стоял амбар, наскоро превращенный в гараж, в стороне, просматривалось здание для обслуживающего персонала, переделанное из княжеской церкви. Наискосок к центральному входу, возвышалась выкрашенная в голубой цвет горка, перед горкой зимою обычно заливали каток. Минут восемь-десять и можно, прогуливаясь, оказаться у реки.

В отличие от Ильичево, огаревский дом не был из вновь отстроенных, а возводился как загородная резиденция московского генерал-губернатора, родственника императора, аристократа и богача – просторный, торжественный. Одно время тут жила сестра Ленина, потом заселился секретарь Московского горкома Щербаков. После его смерти особняк пустовал. Хотели передать его Булганину, но почему-то не сложилось, и вот он достался Никите Сергеевичу.

– Спасибо скажешь! – выговорил Берия. Это он дал указание готовить резиденцию под Хрущева.

Но не только большим человеческим спасибо Никита Сергеевич отблагодарил друга. Прихватил он чуткому товарищу бутыль рябины на коньяке собственного приготовления, свиной окорок, который коптили с вишневыми веточками и душистым перцем по рецепту житомирского кулинара Попенко, привез Лаврентию Павловичу застреленного на охоте молодого олененка, дюжину зайцев и двух бобров. Бобров в последнее время даже очень стали кушать. Бобровое мясо было жирновато, но нравилось Хрущеву куда больше деликатесной водяной крысы нутрии. Непросто угодить всесильному министру! Никита Сергеевич суетился, раскладывая на маршальской кухне охотничьи трофеи.

– Напер! – оглядывая дары, довольно отозвался Берия и усадил Никиту Сергеевича выпить по рюмочке.

– Дом-то нравится?

– Еще бы!

Вещей у Хрущевых имелось немного: одежда; всевозможная кухонная утварь – сковородки, кастрюли, тарелки, чашки, чайники; из мебели – две детские кроватки, бамбуковое китайское кресло-качалка, да три сундука с постельным бельем и скатертями. Изобиловали бесполезные вещи – бессмысленные сувениры с дарственными надписями, выбрасывать которые не поднималась рука. А еще были книги, четыре высоченных до потолка шкафа. Никита Сергеевич любил читать, с юности его тянуло к печатному слову, и даже сейчас, допоздна просиживая на работе, он не бросал чтение, читал запоем, особо любил Некрасова, Максима Горького, Михаила Шолохова, на все лады расхваливал украинского прозаика Корнейчука, который, словно послушный партийный горн, воспевал успехи социализма, оправдывая и объясняя самые неприглядные ошибки в ретивой советской истории.

Нина Петровна оглядела книжные полки: все книги требовалось достать, разложить на стопки, перевязать. С книгами получалось много мороки, но к переезду готовились основательно, старались ничего не забыть, а лишнее раздать или выбросить. Ненужного всякий раз оказывалось чересчур много – как начнешь разбирать, в хламе задохнешься! Лишь мама Никиты Сергеевича, вслед за сыном прибывшая в Москву, всякую вещь считала очень даже нужной, и выкидывать или отдавать жалела.

– Да что мы, богачи, в самом деле?! – возмущалась родительница. – Ценностями бросаемся! Это нам ой как пригодится! – и незаметно, чтобы не попасть на глаза невестке, стаскивала то одно, то другое в свою комнату и удовлетворенно вздыхала: – Спасла! Нинка-то ничего не жалеет, по миру нас пустит! – Правда, схоронить от упрямой Нины Петровны удалось далеко не все.

Сегодня снова занимались сортировкой.

– Зачем дряхлое барахло за собой таскать? – откладывала старье Нина Петровна.

К счастью, маму Никиты Сергеевича с огромным тюком в руках, который она наотрез отказалась отдать, уже перевезли на новое место, но поселили бабушку не в княжеском доме, а в стороне, за садом, где стоял небольшой бревенчатый сруб.

– Здесь мне спокойнее будет, – призналась сыну Ксения Ивановна. – Я в мраморных хоромах с ума сойду. Буду к вам в гости ходить, а лучше вы ко мне! – тараторила бабуля.

Нина Петровна обрадовалась, когда эту новость узнала.

С отъездом мамы Никиты Сергеевича сборы пошли веселей. Не складывались у невестки отношения со свекровью – в принципе, это дело житейское.

По большому счету, в новый огаревский дом можно было ничего, кроме книг, не брать. Госдача от начала и до конца укомплектовывалась казенным имуществом, как правило, трофейными дорогостоящими вещами. На любой, даже очень придирчивый вкус, на складах Хозуправления необходимое находилось: и мебель изысканная, и картины в золоченых рамах, и ковры тонкой ручной работы, и невообразимые вазы, и разнообразные сервизы. А сколько хрустальных люстр! Добра из Германии вывезли немерено.

Переезжали Хрущевы нечасто. На Украине прожили шесть лет, а в конце сорок девятого товарищ Сталин Никиту Сергеевича снова в Москву возвратил. Семикомнатная квартира на улице Грановского за Хрущевым с 1945 года была закреплена. Как руководителю Москвы, загородную дачу в Ильичево предоставили. И вот теперь – княжеский дворец!

После смерти Сталина Нине Петровне стало понятно, что статус мужа изменился, стал супруг ее совсем большим человеком, прибавилось охраны, обслуги.

– Морозец-то отпустил, – проговорила горничная.

И действительно попустило, минус один, не более. Еле различимая дымка парила в воздухе. Так всегда бывает, когда теплеет. Снег осел, сделался грубым, неряшливым. Природа освобождалась от холода.

– Задышала земля, – отозвалась Нина Петровна. – А вспомни, как февраль лютовал, казалось, камень вымерзнет!

Люба счастливо улыбалась:

– Надоела зима.

– Любонька, а, Любонька, скажи, дети ели? – забеспокоилась хозяйка.

– Кушали.

– Илюша хорошо поел?

– Хорошо. Котлетку скушал куриную, а пюре немного оставил.

– Не голодный, точно?

– Не-е-е! – замотала головой горничная.

Нина Петровна удовлетворённо кивнула.

– Теперь, Любонька, в спальню пойдем, там пособираем. Скажи, чтобы пустые коробки туда несли.

– А кабинет? – показала на дверь Люба. – Там-то не были!

– В кабинете Никита Сергеевич сам приберет, он там ничего трогать не разрешает.

14 апреля, вторник

С обратной стороны кремлевской столовой, той, где готовили не высшему руководству, а всем рангом ниже, в узком кабинете с низкими кирпичными сводами, имеющим одно единственное продолговатое окно, выходившее в глухой каменный двор – крошечное пространство между стоящими почти вплотную зданиями, сидели два генерала.

– Что будет? – с сильным кавказским акцентом, печально проговорил седовласый генерал-грузин.

– Несладко будет, – отозвался генерал помоложе, сидящий за письменным столом, сухой, длинный, с острым насмешливым взглядом. На его гимнастерке красовалась внушительная орденская колодка, но похоже, не он был среди них старший. И генерал за столом был грузином.

– Как бы, Ваня, нас с тобой за порог не выставили, – продолжал пожилой толстяк.

– Лаврентий Павлович не даст. Золотой человек! – с ударением отвечал зав столовой.

– Лаврентий Павлович замечательный человек, да только ему могут подхалимы напеть, голову задурить, время, сам знаешь какое, точно пожар кругом! – с опасением высказался старший.

– Ты, Роман Андреевич, не кошмарь, не пропадем!

– Тебе легко говорить, ты кремлевской столовой заведуешь, на тебя внимания не обратят, а я то в Кремле кручусь, закупаю, то по булганинским домам с харчами мотаюсь.

– Николай Александрович нынче в чести, с ним не пропадешь.

– Меня любит. Знает, что я к нему от Иосифа Виссарионовича пришел! – добродушно отозвался сталинский снабженец. – Пару раз я Маленкову продукты возил, жена у него – цербер, там точно не задержусь. Хорошо Булганин меня к себе тянет. Посадит напротив, обстоятельно объяснит, что требуется. Любит покушать!

– Радуйся! – отозвался бывший сталинский шашлычник.

– А ведь Георгий Максимович председателем правительства стал, а не Булганин и не Берия! – тихо добавил Роман Андреевич.

– Георгий Максимилианович! – поправил Ваня.

Седой генерал осекся.

– Смотри, не путай!

– Вырвалось! – поежился снабженец.

– Каждому ясно, что за главного теперь товарищ Берия, – разъяснил шашлычник.

Лаврентий Павлович с каждым днем набирал силу. Являясь первым заместителем председателя правительства, он требовал у министров отчета по любым вопросам, и областные начальники стояли перед ним навытяжку, все побаивались его взрывного характера, но и вопросы он решал без проволочек. Берия стал центром принятия решений. Предсовмина Маленков каждый день бывал у министра внутренних дел, и Хрущев с Булганиным к нему торопились.

– Георгия Максимилиановича я на все сто уважаю, но Лаврентия Павловича, уж извиняюсь, гораздо больше! – поддержал выводы товарища Роман Андреевич.

– Когда я на «ближней» жарил, после товарища Сталина сразу Берии шашлычок подносил, а потом – Маленкову. Авось не забудут! – вздохнул зав столовой.

– Лаврентий Павлович с тобой завсегда ласковый был, и Маленков тоже. А я иной раз перебарщивал, засиживался с правительством за столом, теперь себя ругаю. Но ведь сам Сталин меня звал! Два раза сильно напивался, может, наговорил лишнее – не помню! А однажды случайно Хрущева толкнул! – уныло выговорил старый грузин. – Из-за этого особо мучаюсь.

– Хрущев против Лаврентия Павловича пустышка, без команды не пикнет, а товарищ Берия своих в обиду не даст, – имея в виду себя и пожилого товарища, заключил орденоносный шашлычник.

– Все равно как-то неудобно!

– Булганина держись!

– Обеими руками держаться буду!

– А Георгий Максимилианович государственник, он на мелочи размениваться не будет, – продолжал размышлять завстоловой.

– Дай-то Бог, дай-то Бог! – запричитал Роман Андреевич. – У меня, знаешь, еще и возраст не подходящий. Мы с Иосифом Виссарионовичем одногодки, это ты молодой.

– Я молодой? – отмахнулся шашлычник. – В следующем году пятьдесят.

– Мне в январе семьдесят два стукнуло! – Закупщик стал мотать седой головой.

– Не трясись, не до нас теперь!

– Как сказать, как сказать! – сокрушался снабженец. – Я для тебя тушенки оленьей припас и омулей отборных. Прямо светятся!

– Северную рыбку уважаю.

– Шофера ко мне подошли.

– Сделаю. Вот и кончилось великое царствование! – тяжело вздохнул генерал-шашлычник.

– А Валеньку куда дели?

– На дачу к Василию Иосифовичу отрядили, она Васю с малолетства знает.

– Это правильно, ведь столько лет с Хозяином под одной крышей.

– Все плачет по нем, убивается.

– Слезами горю не поможешь!

– Говорят, ее за штат МВД вывели, сказали, органам не соответствует. Значит, и зарплата теперь будет другая.

– Вале это неважно – детей нет, мать с сестрами похоронила.

– То да, то да! Она Васе зарплату несла, – уточнил пожилой генерал-грузин.

– Дуреха! Васька все прогуливал.

– Говорила, у него детишки.

– Детишки! – скривил лицо шашлычник. – Нагуляется с бабами, уже и не знает, кто от него понес. Последнее время не просыхал!

– Как бы нас с тобой за скобки не поставили! – снова забеспокоился закупщик. – Мне, как генералу, тройную зарплату в конверте дают, ну, ты знаешь! Машина на работу возит, дачка в «Соснах» положена, кремлевская поликлиника. Как всего этого лишиться?

Сидящий напротив хмурился.

– Как бы Маленков своих не понапихал, – распереживался снабженец. – На спецбазу нового директора сунут, и, считай, мне приговор!

– Не до нас им, объясняю! – раздраженно высказался завстоловой.

– А Хрусталева куда?

– Его заместителем коменданта Кремля назначили.

– Значит, не разбазариваются кадрами.

– Поглядим. Я при генералиссимусе, считай, десять лет на шашлыках простоял.

– Я при нем – двадцать два! – с гордостью отчеканил Резо, переименованный в Романа Андреевича. Это он вызвал из Гори шустрого Вано, сына старшего брата, и определил на шашлыки. Месяц Вано стажировался в доме у Берии, бериевский повар награждал неотесанного провинциала подзатыльниками и трехэтажным матом, но делу научил. Скоро Вано так разжарился, что перещеголял наставника. Чего только он на мангале не исполнял – что хотите, то и сделает, и, главное, исправно информировал Лаврентия Павловича обо всем, что творилось на «ближней»: и про обслугу писал, и про охрану, и про подвыпивших великих гостей, и даже – про самого Сталина!

– Прорвемся! – хмуро процедил шашлычник.

– У тебя выпить найдется, Ванечка?

– Есть, Роман Андреевич, выпить есть!

По паспорту Вано писался Иваном Андреевичем. Так на русский манер все грузины друг друга величали. К русским именам товарищ Сталин особое пристрастие имел, собственно, он такой порядок и завел – на русский лад земляков переделать, новые имена проставлял самолично. Был у него при бане шустрый Гагик, его Сталин сначала именовал Жориком, а потом, приглядевшись к суетливому банщику, стал называть Славиком.

«Я знаю, кому какое имя подходит!» – говаривал вождь. И еще категорически запретил разговаривать меж собой на родном языке.

«Мы русские люди!» – часто повторял генералиссимус.

– Чего сидишь, как истукан? Наливай! – прикрикнул на младшего Резо.

Сталинский шашлычник залез в ящик стола и извлек оттуда бутылку коньяка «Енисели», потом выставил на стол стаканы.

– Помянем Иосифа Виссарионовича! – разливая, с придыханием проговорил Ваня-Вано.

Пожилой духанщик аккуратно приподнял стакан:

– Не чокаемся! – предостерег он.

– Пусть земля ему будет пухом! – проговорил завстоловой.

– Какая земля! – сокрушался Роман Андреевич. – Эх, родной ты наш Иосиф Виссарионович!

15 апреля, среда

Обычно брат видел сестру, когда по наказу матери завозил ей борщи, котлеты и всякие другие кушанья. Возвращаясь из института, он попутно заезжал на Грановского, заносил собранную мамой корзинку и уходил. В этот раз остался попить чая. Ворчливый водитель его достал – всегда всем недоволен, про все выспрашивает, всюду нос сует, и вообще человек был неприятный.

– Рада, скажи маме, чтобы мне водителя заменили. Иван Клементьевич просто замучил меня: нудит, зудит, все ему не так!

– У меня такой был! – припомнила сестра. – А почему сам маме не скажешь?

– Не хочу лишних разговоров, начнет выспрашивать: что да как? Ты скажи между делом, так складней будет.

– Скажу! – пообещала сестра. – Как у тебя в институте?

– Овладеваю. Хочу ракетами заниматься, с отцом переговорил, он не против.

– Первый курс самый тяжкий, – предупредила Рада.

– Я все предметы назубок знаю! Сейчас к профессору Котельникову хожу, в сектор работ по спецтехнике. Он обещает меня на Медвежье озеро отвезти, там вычислительный центр построили.

– Далеко это?

– Километров двадцать по Щелковскому шоссе. Там радиотелескоп будут ставить.

– А группа твоя как? – интересовалась сестра.

– Нормальные ребята.

– Подружился с кем?

– Мне, Рада, на занятия времени не хватает, а ты говоришь – дружить! – отставляя чашку, выговорил Сергей. – Я с преподавателями общаюсь, это для головы важней! – и студент со значением постучал себя по лбу. – Поеду я. Не забудь про моего дурного водителя маме сказать.

– Не забуду! Всех от меня поцелуй, – на прощание попросила сестра.

Сергей ушел, а Рада поспешила делать прическу, прихорашиваться, вечером с Алексеем они собрались на балет.

23 апреля, четверг

На заседании Президиума Центрального Комитета было душно, не спасали ни открытые окна, ни включенные на полную мощь вентиляторы, они лишь однообразно гудели, гоняя по помещению теплый воздух. Во главе стола сидел Маленков.

Ворошилов говорил о непростой ситуации, возникшей в отдельных городах, где прямо-таки шел разгул преступности. Невозможно было горожанину ночью выйти на улицу: грабили, убивали. Милиция не справлялась.

– Расстреливать надо, а не миндальничать! Жуков в Одессе криминал за неделю перестрелял, а мы все рассуждаем! – раздраженно высказался Каганович.

Бывшему министру внутренних дел Круглову был объявлен выговор, однако он продолжал командовать милицией, оставаясь первым заместителем у Берии.