Полная версия

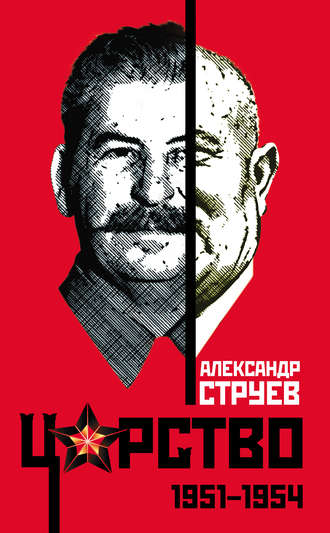

Царство. 1951 – 1954

Толпа без разбора душила 10-б класс, девочек, мальчиков. Учительница, хилая низкорослая женщина в сером некрасивом платке и похожем на бесформенный балахон пальто, потерялась за спинами рослых мужчин и остервенелых женщин, рвущихся к гробу со Сталиным. Ее оттеснили от класса, отбросили, пихнули сначала вперед, потом назад, потом – она оступилась… и больше не увидела неба, толпа сомкнулась над ней, лишая зрения, лишая надежды, выдавливая из сердца последние капельки жизни.

У Ани тряслись руки. Безуспешно пыталась кричать идущая рядом с Аней подружка, ее сдавили так, что сердце должно было остановиться! Ваня Трофимов, стоящий за ней, нечеловечески посинел, придавленный соседями, которые инстинктивно искали простора и воздуха и еще сильней наседали. Измученное страданием лицо комсорга перекосилось, а очки, которые на уроках часто спадали с носа, переломились – теперь им некуда было падать – пространство вокруг опрокинулось, спрессовалось. Люди пропадали, не успев сделать спасительный вздох, задохнувшись в безвоздушной утробе скорби.

Кто оказался сбоку, смог выскочить: втиснуться в приоткрытую дверь, нырнуть в кривое, полуподвальное окошко, чудом вырваться из потока, пробравшись меж колес громоздких военных машин. Раскручиваясь, черный смерч уносил на тот свет невинные человеческие души.

Сколько же сердец погубили в тот скорбный день сапоги и ботинки, вышагивая по бесснежным булыжным дорогам, по бездыханным раздавленным телам? Сколько же сердец оборвалось в этом кошмарном душевороте? Скольких же утянул за собой в могилу вождь и учитель?!

– Умер, умер! – выли женщины. Утирали скупые слезы старики, всхлипывали малые дети и в ужасе просились к матерям на руки.

– Умер! – дрожали истеричные голоса, а люди в толпе продолжали падать и исчезать под слепо марширующими ногами.

– Нету! – сотрясалась в конвульсиях по великому Сталину рыженькая студентка, не зная, что толпа задавила ее восьмилетнего братика и растерзала, превратив в кровавое месиво, Зою Георгиевну, худенькую милую соседку.

Из динамиков, выставленных на улице, звучала заунывная музыка, и народ мер под ее трагическими аккордами, исчезал, проваливаясь в немые воронки смерти, устремляясь за своим страшным отцом, беспощадным демоном, суровым повелителем мира!

Траурные процессии не кончались, люди все шли и шли, и город сделался проклятым и несчастным.

Это не люди прощались со Сталиным, это он, Великий и Ужасный, прощался с ними, со всей своей бескрайней, голодной, измученной, запутанной, запуганной, разоренной, ослепшей от несчастий страной, со своей верной челядью, отравленной смердящим дыханием дракона.

Люди еще долго будут помнить о Сталине, долго не смогут позабыть его крепкое металлическое имя – Ста-лин!

Никогда не забудут.

Вернувшись домой, Аня долго ревела, ругала себя за то, что сказала учительнице: «Прощаться со Сталиным хотят все!». Если бы в Москву поехали лишь отличники, не погибли бы Оля, Наташа, Алексей, Ванечка и громкоголосая, никогда не унывающая Тоня, весело и сердечно улыбалась бы при встрече. Все они были бы живы – а теперь?!

– Я отправила ребят на смерть! – всхлипывала староста класса. – Что сказать родителям? Как теперь жить?!

Сергей Хрущев порывался идти со студентами в Дом Союзов. Мать еле его удержала, говорила, что в центре Москвы стоят многочасовые очереди; что пускают в Колонный зал перво-наперво иностранцев из братских Коммунистических партий, а советских граждан по спискам от районов и областей, обещала, что отец приедет и по-скорому проведет. Каждую минуту переживала – не ушел ли? Сердце подсказывало, что такой поход добром не окончиться. За эти три дня в конец извелась.

– Шестьсот человек насмерть задавило, а уж покалечено сколько, больницы переполнены! – поведал жене Никита Сергеевич.

– Из сережкиной группы паренек погиб, – приложив руки к груди, прошептала Нина Петровна.

– Мрак! – содрогнулся Никита Сергеевич. Второй смерти он бы не вынес. Первого сына, Леонида, не стало в сорок втором, и смерть эта оставила на сердце неизгладимый след.

– Сережа на меня обижается, – проговорила жена.

– Хорошо, что не пустила! Пускай обижается – подуется и забудет! – Хрущев нежно поцеловал жену. – Ты мое солнышко!

9 марта, понедельник

В ночь на Мавзолее установили огромную гранитную плиту с величественной надписью: ЛЕНИН – СТАЛИН.

Похороны начались в десять утра. Под звуки печальной музыки из Колонного зала Дома Союзов генералы вынесли гроб, накрытый красным знаменем. Гроб установили на лафете пушки, а потом медленно, со скоростью неторопливого шага, пара белоснежных, с длинными гривами коней повезла лафет с телом генералиссимуса на Красную площадь. За лафетом медленно шли члены Президиума Центрального Комитета и родные покойного.

Как только катафалк двинулся, всю окрестность огласил неудержный плач. Скорее это был вой, сотни голосов взывали, завывали, оплакивая усопшего, чуть утихали и вновь рвались в воздух истошные вопли.

– Миленький, миленький, миленький, миленький! Верните, верните, верните, верните! А-а-а-а-а-а-а-а!!! – на все лады надрывались голоса.

– Заголосили! – поморщился Маленков.

– Семьсот плакальщиц привезли, – объяснил Берия. – Когда грузин умирает, без плакальщиц нельзя.

Женщины истерили до умопомрачения.

– Чем человек богаче, тем громче на его похоронах вой. Они за это хорошие деньги получают. Мы весь Тбилиси прошерстили. Плакальщица – это такой же уважаемый человек, как тамада!

– Рыдают крепко! – заметил Никита Сергеевич.

– Пусть повоют, чтобы он услышал! – ткнув рукой в сторону катафалка, выговорил Берия.

А выли по Сталину жутко, до содрогания, так выли, что человек мог умом двинуться.

– Тан-тин-та-та-та тарира-там-та-дам! – скорбно вступил оркестр.

– Умер наш отец, наш кормилец! – стонали истошные голоса.

На Красной площади траурная колонна остановилась. По обе стороны в почетном карауле выстроились военные. Мимо генералов, адмиралов и маршалов гроб должны занести в Мавзолей.

– В последний путь! – не смог сдержать возглас Главный маршал авиации Голованов.

Гроб приподняли с лафета, принимая на руки. Берия и Маленков, первыми из членов Президиума, каждый со своей стороны, подставили плечи. Им можно было не опасаться тяжести, крепкие, специально отобранные офицеры из управления кремлевской охраны независимо ни от чего удержат ношу на весу. За Маленковым и Берией к гробу пристроились Молотов, Каганович, Булганин, Хрущев, Микоян и Ворошилов, они стояли поочередно, между силачами-военными, придерживая тяжесть руками в теплых перчатках. Члены Президиума застыли в ожидании команды нести покойника дальше. Было холодно, но все, кроме военнослужащих, стояли без шапок.

И вот Сталин поплыл над стотысячной толпой. Отлакированный до глянца гроб плавно достиг Мавзолея. Члены Президиума отняли замерзшие руки – дальше уже другие справятся, определят, куда его девать, а сами устремились наверх, на гранитную трибуну, чтобы поскорее обратиться к народу, произнести последние трогательные слова. Офицеры с глухим звуком опустили ношу на каменный пол.

И вот они на Мавзолее: Берия, Маленков, Молотов, Хрущев, Булганин, Ворошилов, Каганович, Микоян, заместители председателя правительства, Секретари Центрального Комитета, крупные военачальники, передовики производства.

Первым, как председатель похоронной комиссии, говорил Хрущев. Потом слово принял Георгий Максимилианович Маленков, который зачитал короткую речь. За ним выступили Молотов, Берия, рабочий передовик Пригожин, учительница Иванова, колхозник-грузин Панадзе. Речи у всех оказались недолгие, похожие одна на другую. Ораторы клялись продолжать великое дело Сталина, обещали не подвести, быть еще строже, еще сплоченнее, еще бдительнее, клялись в верности социалистическим идеалам и Коммунистической партии. Несколько раз в речах упоминалось имя Владимира Ильича Ленина, чего не случалось уже многие годы.

Митинг быстро закончился. Члены Президиума расцеловали высохшую за эти трагические дни Светланку, пожали нетвердую руку мало вменяемому генералу Василию Сталину, который под действием алкоголя и успокоительного с трудом держался на ногах, и – свобода! Свобода!!!

– Отмучились! – ухмыльнулся Каганович, сплюнув на булыжную мостовую Красной площади.

Чего она только не перевидала на своем веку, эта площадь: и парады, и гулянья, и фейерверки, и смертоубийственные драки, и мятежи, и казни, а торжественных похорон сколько? Как похоронят кого, так на другой день и позабудут, точно и не было на свете усопшего героя. Вот разве что Ленин Владимир Ильич, благодаря заботам товарища Сталина, подольше в памяти людской задержался, а теперь и сам Сталин почил. Кому же он своей памятью будет обязан? И будет ли?

– Все! – покинув Мавзолей, выдохнул Анастас Иванович Микоян. Он один так и оставался без шапки, хотя остальные, чтобы не простудиться, давно нацепили теплые головные уборы.

– Кончилось! – расправляя на груди пушистый мохеровый шарф, вздохнул розовый от перенапряжения Маленков.

– Что кончилось?! – весело отозвался Берия и хлопнул приятеля по плечу. – Что, Максимыч? Все только начинается! – и он с азартом отфутболил к кремлевскому колумбарию еловую шишку, попавшуюся под ноги.

Удар получился знатный, шишка с силой ударилась о кирпичную кладку и развалилась на мелкие кусочки.

– Футбол! – воскликнул Лаврентий Павлович, и подобрав для удобства брючины, оказался у следующей шишки. – Лазарь, тебе пас!

Лаврентий Павлович, замахнулся, чтобы совершить мощный прострел. Каганович, чуть присел, готовый принять, лицо его азартно сияло. Булганин, сорвался с места, подскочил к вратарю и встал на подхвате.

Охранники, стоящие в сторонке, участливо улыбались.

– Хватит чудить! – остановил весельчаков Молотов.

– Не дает играть! – напоследок вдарив по шишке, отозвался Берия. – С днем рожденья тебя, Вячеслав Михайлович! С похоронами чуть про твой праздник не позабыли!

– Вот ведь как совпало – в мой день рожденья Сталина хороним! – проговорил Молотов.

– Ну что, Егор, едем именины праздновать?

– Нет, Лаврентий, я не пью, вот где у меня эта выпивка! – показал под горло Георгий Максимилианович.

– А мы с Булганиным напьемся! – игриво продолжал Лаврентий Павлович. – И за твое здоровье, между прочим, пить будем!

– Пейте, сколько хотите, а я домой. Отлежусь, надо в себя прийти. Сердечно поздравляю, Вячеслав Михайлович!

– Спасибо! – отозвался Молотов. Щеки его порозовели, и весь он выглядел как начищенная медаль.

– Упокоился, слава Богу! – взглянув на Мавзолей, выдавил Маленков и в сопровождении Ворошилова и Кагановича двинулся к машине.

А гроб с телом усопшего вождя, примостившись у дальней стены склепа, так и остался стоять на полу с закрытой наглухо крышкой. Придет час, появятся санитары из Лаборатории № 1 и увезут мертвеца с собой – ведь неизвестно, сколько времени в Гусь-Хрустальном будут лить стеклянный купол и сколько времени уйдет на реконструкцию зала-усыпальницы. Под присмотром лаборантов покойник сохранней будет. Доступ в Мавзолей откроют с первого мая, а пока из Сталина Иосифа Виссарионовича изготовят выставочный экспонат или, выражаясь языком научных сотрудников, – «шкатулку». Так что покатается еще товарищ Сталин по Москве-матушке, попугает ворон.

10 марта, вторник

Эти похороны были угрюмые и малолюдные, лишь родственники собрались на кладбище и еще пришли учителя из школы, от Барвихинского сельсовета никого не прислали. Советская власть выдала на поминки по сто рублей на покойника. Сельсовет помог с гробами и материей, которой отесанные на скорую руку деревянные ящики для усопших украшались. Ребята и девочки смотрелись в гробах нелепо, как-то не по-человечески.

– Жить бы им да жить! – промямлил потрясенный смертью учеников директор сельской школы. – Все молодые, красивые! – сглатывал слезы он.

И действительно, лежали дети в гробах как живые, лишь Ваню Трофимова хоронили с закрытой крышкой, от легочной болезни он не просто стал синим, а сделался совершенно неузнаваемым, почернел, опух. Классная руководительница лежала в отбитом белым ситцем гробу, с виду смертью совсем не тронутая, казалось, сейчас откроет глаза и начнет поучать. Хорошая она была женщина, не стервозная, преподаватель математики.

Анюта Залетаева стояла в первом ряду и плакала, после того трагического дня она никак не могла успокоиться, так и считала себя виноватой в смерти одноклассников.

Никто не сказал прощальных слов, да и что говорить? Родители усопших напоминали тени, замерли, ничего не понимая, ни на что не реагируя.

В стельку пьяный Олин отец надрывно закричал:

– Проклятый Сталин!

Его тут же подхватили и увели в сторону, где дали еще выпить, и еще, и еще, и он уже не кричал, и даже ничего не говорил, а тупо глядел перед собой остекленевшим взглядом и плакал.

– Начинайте! – выдохнул школьный директор и покосился на ближний гроб, в котором лежала Тонечка. Тоня была живая девочка, всегда смешливая, задорная. Колокольчиком звала ее мама.

Деревянные крышки водрузили на покойников, прибили, сильные руки подхватили печальную ношу и понесли к черным дырам могил. Кругом плакали.

– Ванечка, Ванечка! Откройте! Я хочу посмотреть на сына! – завопила за ночь поседевшая мать Вани Трофимова и бросилась наперерез к процессии. Ее пытались остановить, отвести в сторону, утешить. Но разве утешишь человека, тем более родную мать, когда разрывается сердце? Несчастней других родитель, переживший собственного ребенка. Гроб с Ваней поставили на землю, открыли.

– Это не он, не он! – голосила несчастная мать. – Где мой мальчик, отдайте!

Покачиваясь на толстых веревках, один за другим пропадали в безымянности подземелья человеческие останки, а люди, продолжая скулить и всхлипывать, подбирались ближе к покатым ямам, чтобы бросить на гроб пригоршню сырой земли, бормоча что-то душевное и бесконечно доброе. Исполнив последний обряд, бережно поддерживая друг друга, живые уходили с погоста, для того чтобы снова и снова возвращаться сюда, и баюкать в кромешной тьме безмолвия своих дорогих и любимых деток.

Кладбище опустело, и лишь еловые ветки, сложенные домиком на каждой могилке, чуть шевелились от скорых порывов ветров. Умопомрачительно пели птицы, чирикали, пищали на все голоса. Ни к чему была их весенняя радость, совершенно некстати. Снега, которые полторы недели без остановки сыпались на землю, устали, остановились. В лютой зиме что-то сломалось, холода отступили, и ветер, вчера еще злой, пронизывающий, до исступления леденящий, оступился и сник, словно сочувствуя несчастным, лежащим рядком на крохотном сельском кладбище.

Над церковью ударил колокол, грустно, надрывно: Б-у-у-у-м!

Потом второй раз: Б-у-у-у-м! Третий, четвертый – б-у-у-у-м, б-у-у-у-м, б-у-у-у-м!

Кладбище тонуло в сиреневой дымке оттепели, а слезы текли по щекам и не хотели останавливаться.

11 марта, среда

В один пакет буфетчица Нюра положила батон докторской колбасы, полкило российского сыра, вырезку и килограмм молочных сосисок. В другой, бережно обернув, поставила две бутылки дефицитной «Столичной». Предназначалось это Андрею Ивановичу. Спецбуфет располагался в закутке на первом этаже Московского городского комитета партии и имел дополнительный вход с улицы. Туда-то на закрытом пикапе заруливал Тимофей, и самолично тягал ящики с продуктами. Не каждый руководитель имел право получать здесь паек, недавно переименованный в продуктовый заказ, но каждый в здании на Тверской, а ныне улице Горького, знал о его существовании. Букин не был приписан к буфету, он его курировал, не сам буфет, а его работников. Шел четвертый год, как Андрей Иванович был прикрепленным у Хрущева, поэтому весь штат горкома негласно попадал под контроль офицера госбезопасности.

Буфетчица Нюра посмотрела на стену, где по центру висел Сталинский портрет в черной траурной рамке:

– Иосиф Виссарионович, товарищ Сталин! – прошептала она, содрогнувшись в беззвучных рыданиях.

В дверь громко постучали. Нюра вытерла заплаканные глаза и поспешила открывать. В комнату влетел Букин.

– Бутерброды и чай! – скомандовал он. – Живей, Нюра, живей! Товарищ Берия и товарищ Булганин приехали!

У Нюры все было наготове: закипающий чайник бухтел на плите, малосольная семга с самого утра была нарезана одинаковой толщины кусочками и завернута в хрустящий пергамент. Оставалось лишь помазать маслицем хлеб и аккуратно разложить рыбку. А бутерброд с сыром сделать – чего уж проще?

– Где подавальщица?! – озираясь, негодовал Букин. – Ведь сказал, чтоб сюда бежала!

Полноватая, тридцатилетняя Лида неслась из столовой в наглаженном белоснежном переднике, надетом поверх темно-серого, ниже колена платья и таком же безукоризненно белом чепце.

Чай был заварен, бутерброды ровненько выложены на блюдо. На рыбку буфетчица поместила тонюсенькую дольку лимона. Лида жадно схватила поднос и развернулась к двери, широко распахнутой Букиным. Шагая через две ступеньки, Лида затопала по лестнице, при этом ни одна капелька заварки не выплеснулась из пузатого чайника, ни одна серебряная ложечка не звякнула о хрустальное стекло стакана. Поднос точно прилип к железным лидиным рукам, непререкаемо замер, и неважно, наклонялась ли женщина вперед, вбок или в сторону – за поднос можно было не беспокоиться, он доставлялся в целости и сохранности.

В хрущевской приемной было тихо. Широкие окна закрывали волнистые складки помпезных французских штор. Только там, где обычно открывали форточку, занавес чуть сдвинули в сторону, чтобы свежему воздуху не мешать, а подойдя ближе и приглядевшись через тронутое морозным узором стекло, можно было различить снег, летящий со всех сторон крупными хлопьями. Он кружился, метался, безумствовал, пеленал дорогу, лез в лица прохожих, наседал и не хотел отступать. Снег с головы до ног облепил бронзовую фигуру Юрия Долгорукова, застывшую, как призрак, на другой стороне улицы.

Когда официантка с пустым подносом выскользнула из кабинета, из глубины донесся громкий смех.

– Водку просят! – испуганно проговорила она.

– Так что ты стоишь, беги! – Андрей Иванович облегченно вздохнул, он всегда нервничал, когда у Хрущева бывал Берия.

Букину было тридцать два года, ему хотелось пожить, поработать, завести семью, потискать ребятишек, а карьера его целиком зависела от судьбы Никиты Сергеевича.

Андрей Иванович выглянул в окно, весь внутренний двор был заставлен машинами, но не простыми машинами – правительственными. Молчаливая многочисленная охрана Берии деловито разбрелась по сторонам, а совсем не молчаливая и не такая внушительная охрана товарища Булганина, укрываясь от снега под металлическим козырьком входа, громко переговаривалась. Суровые лица рослых вооруженных людей делали внутренний двор здания совсем мрачным.

Хрущев сам пошел провожать. Не одеваясь, в одном костюме он спустился по лестнице и, пропуская гостей, распахнул дверь парадного. Охрана министра внутренних дел встала кольцом, семеро с автоматами заблокировали подходы и выезд.

– Иди, Никита, простудишься. Смотри, какой снег! – залезая в машину, попрощался маршал Берия.

– Снег переживем! – расплылся в улыбке Никита Сергеевич. – Спасибо, что заехал!

Адъютант прикрыл за охраняемым толстенную бронированную дверь, в окне мелькнула замшевая перчатка: «Пока!»

Кортеж двинулся. Толстый милиционер, казавшийся еще более толстым и неуклюжим в длинной шинели, подняв вверх регулировочный жезл и оглушительно свистя, кинулся на середину проспекта, останавливая движение. Четыре черные машины Берии одна за другой, выползали на улицу Горького и, перестраиваясь в каре, набирали скорость.

– И тебе спасибо, что навестил! – поворачиваясь к Булганину, проговорил Никита Сергеевич.

Хрущев долго тряс его руку.

– Что-то ты кислый сегодня? – отметил Николай Александрович.

– Зачем должность Генерального Секретаря упразднили?

– Последний год, как Сталин бумаги подписывал? Секретарь ЦК, – напомнил Николай Александрович, – никакой не Генеральный.

– Секретарей ЦК у нас семь, как понять, кто из них главный?

– Да брось!

– Вот тебе и брось! Президиум Центрального Комитета ведет Маленков, а ведь партию мне передали! Ладно, Коля, поезжай! – Хрущев подался вперед и обнял друга.

Машины Булганина покинули двор, а Никита Сергеевич так и стоял перед крыльцом. Его серый пиджак покрывался снегом. Еще немного, и сроднившись с Юрием Долгоруким, он превратится в заиндевевшую глыбу.

– Никита Сергеевич! – очень тихо, чтобы не побеспокоить, произнес Букин. – Вот пальто ваше, накиньте!

Прикрепленный протягивал пальто. Не видя ничего вокруг, Хрущев круто развернулся и забежал в подъезд. Постовые в вестибюле замерли, отдавая честь. Андрей Иванович, рукавом пиджака стряхнул с хрущевского воротника снежок, и взяв одежду удобнее, понес наверх.

Оставшись один, Никита Сергеевич придвинул ближе оставшиеся бутерброды и налил из чайничка чай. На хлебце аппетитно розовела семужка. Лимон Хрущев подцепил вилочкой и отбросил.

– Не люблю лимоны, сколько раз им повторять! – проворчал он и, подняв телефонную трубку, скомандовал: – Пусть Букин зайдет!

– Бери! – Хрущев показал Букину на оставшийся бутерброд. – Чай наливай, вот варенье!

Прикрепленный потянулся к тарелке.

– Хорош чаек?

– Хорош! – подтвердил Андрей Иванович, изо всех сил дуя на кипяток.

– Ну, что они?

– Кто, Никита Сергеевич?

– Гости. Как себя вели?

– Обычно, – пожал плечами Букин, – и охрана обычно. Совершенно обыкновенно. Я за ними наблюдал незаметно.

– Это правильно, Андрюша, что наблюдал, – похвалил Хрущев.

Офицер еще раз подул на чай.

– Горячий, Никита Сергеевич, жжется! – застенчиво проговорил он.

– Только такой и пью. Привычка с войны, – объяснил Никита Сергеевич. – В чае понимать надо, а не так, шалтай-болтай!

Прихлебывая мелкими глоточками, Букин жмурился.

– Значит, все как обычно?

– По-моему, гости довольны, – отодвигая стакан, подтвердил Букин. – Особенно товарищ Берия. Он так улыбался, как никогда.

– Ты, Андрюша, приглядывай, как ты умеешь, а ежели чего, мне на ушко шепчи. Ступай, скоро домой поедем.

Букин ушел. Хрущев встал у окна и отодвинул штору. Снегопад продолжался.

– Москва! – прошептал он. – Столица!

Чуть впереди, где улица Горького упиралась в Манежную площадь, засыпало красавец Кремль. Все можно засыпать снегом, забелить, только не Кремль. На его остроконечных, зелено-чешуйчатых башнях торжественно сияли рубиновые звезды. Из кабинета не было видно ни Кремль, ни Манежную площадь, ничего, кроме занесенного снегом памятника Юрию Долгорукому и края улицы с неясными очертаниями домов. Никита Сергеевич открыл форточку и глотнул свежего ветра. На душе становилось легче, горячая кровь, согревая и расколдовывая, пульсировала в жилах. Замученное невзгодами, до спазмов истерзанное сердце освободилось, оно летело, обгоняя мысли, опережая события, возносилось над городом, над небом, трепетало и пело.

– Вот и умер он, вождь! Какая ты жизнь, кто тебя разгадает? – задумчиво прошептал Хрущев.

Сколько раз он был унижен, оскорблен, сколько раз стоял на краю гибели, балансируя на границе добра и зла, где штормовые ветра перемен колотили со всех сторон и расшатывали небо. Сколько раз он мысленно прощался с родными, сколько раз беззвучно плакал во сне, потому что плакать наяву было смертельно опасно. Плакать – это показывать слабость, страх, бессилие. Повсюду за каждым наблюдали немигающие глаза, прислушивались всеслышащие уши, и даже мысли невозможно было скрыть от вторжения тех, кто был призван все знать.

Всякий раз, когда «ЗИС» останавливался на гостевой стоянке «ближней» и Хрущев делал шаг из машины, он начинал мутировать, превращаясь в обаятельного подхалима, бесхитростного простофилю, покладистого, туповато-наивного, преданного Хозяину до заикания. Хрущев, как хамелеон, сливался с улыбками, с запахами, с прихотями и тенями присутствующих, стараясь изо всех сил угодить Ему. Хрущев перевоплощался не понарошку, а на самом деле, ощущая, что обожает правителя всей душой, каждой клеточкой, обожает до исступления, до сладостной боли!

«А-а-а, Микита! – на украинский лад здоровался Сталин. – Заходи, садись! Нет, ни сюда, туда садись!» – подсказывал генералиссимус.

Кто-то услужливо отодвигал Московскому секретарю стул, а кто-то незаметно подкладывал на сидушку кремовый торт. Никита Сергеевич плюхался на стул и попадал в изумительный кремовый торт.

«Опять вляпался!» – восклицал вождь.

Как все смеялись, умирали со смеху! Товарищ Каганович, держась за бока, прослезился и чуть не съехал под стол; товарищ Маленков сделался красным, как сваренный рак; бравый Булганин поперхнулся, пытаясь унять кашель приторно-терпким «Киндзмараули», и даже недоступный эмоциям Молотов хохотнул, подталкивая локтем беззвучно трясущегося от веселой проделки Анастаса Ивановича Микояна. И Сталин ухмылялся в усы: «Смешно придумал!» Гости гоготали, а больше всех заливался сам Никита Сергеевич, ему делалось смешнее других. Он нелепо разводил короткими руками, пытаясь нащупать вымазанный сладким зад, потом неуклюже облизывал пухлые пальцы, липкие от взбитых сливок и сахарной пудры, облизывал забавно, затем снова растерянно щупал задницу, пачкался, удивлялся, и тем самым еще больше веселил присутствующих.