полная версия

полная версияПонятие любви в латинской патристике IV-V вв.

§ 4. Бог-Троица есть Любовь: триадология Августина Аврелия

Важно остановится на двух основных богословских контекстах августиновского словоупотребления любви как каритас (caritas): триадологическом и исихастском.

Высший уровень любви как каритас (caritas) рассматривается Августином, прежде всего, в триадологическом контексте. Интерес представляет взгляд монаха Андроника (Лосева А. Ф.) на триадологию любви Августина. Учение о Св. Духе, по мнению Ч. Гербера[274], является самым оригинальным во всей триадологии блаж. Августина. В этом учении блаж. Августин устанавливает связь между учением о воле, триадологией и агапэлогией[275]: «Третья ипостась, по Августину, есть воля, объединяющая первые две ипостаси в единую любовь. Тайна жизни христианской триипостасности, по Августину, есть тайна любви»[276]. Св. Дух, являясь абсолютным высочайшим Согласием и каритативной Любовью (caritas), которая неизменна (incommutabilis), сообщает эту любовь людям, чтобы они больше возлюбили Бога и пребывали в согласии друг с другом. Это учение блаж. Августина, сформировавшееся под влиянием предшествующей христианской традиции, Ч. Гербер назвал «каритативной пневматологией» (love-pneumatology)[277].

К сожалению, в своем учение о Св. Духе как «Божественной Воле» Блаженный Августин совершенно не опирался на греческое учение о Троице[278], что отразилось и на его учении о любви Св. Духа, как связи Бога Отца и Бога Сына и на его триадологии, уже позже выступившей основой католического учения о Filioque[279].

Ссылаясь на слова гимна любви ап. Иоанн Богослова (1 Ин. 4:16), Августин в труде «О Троице» пишет: «Когда ты созерцаешь любовь, то действительно созерцаешь Троицу. И я постараюсь, если я буду иметь возможность, чтобы ты понял, что ты видишь. Пусть только Она (Св. Троица) помогает в том, чтобы мы приклеплялись любовью к каким-либо благим вещам.»[280]. Однако триадологичность самой Божественной Любви есть тайна, познанию не подлежащая. Бог есть Троица и Бог есть Любовь (1 Ин. 4:16) – таинственная связь этих двух истин не подлежит никакому сомнению, но относится не к сфере рационального познания, а постигается в глубинах верующего сердца.

Августин Аврелий в любви как каритас (caritas) видит три основных компонента, соответствующих трем ипостасям Пресвятой Троицы: 1. тот, кто любит – субъект любви – Бог Отец; 2. тот, кого любят – объект любви – Сын Божий; 3. отношение любви, в котором первые два действия любви объединяются – Святой Дух[281] Подобная конструкция вечной связи Бога Отца и Бога Сына побудила Августина определить место Святого Духа следующим образом: Святой Дух является взаимной любовью Бога Отца и Бога Сына[282]. Фактически Августин здесь применил онтогносеологическую аналогию[283], однако, по мнению, Дж. Престиджа, с которым мы не можем не согласиться, подобную аналогию нельзя назвать всецело убедительной. «Августин сделал попытку, может быть, не очень убедительную, применить аналогию субъекта, объекта и отношения к соотношению Трех Лиц и продемонстрировал это на скрупулезно развитом примере разума, осознания разумом себя и любви, которую разум питает к самому себе и к своему знанию»[284].

Августин активно использует и антропологическую аналогию: сопоставляет троичность человеческого существа (ум, волю и чувство) с Тремя Ипостасями Троицы. Душа любит свое существование, и поэтому стремится познавать себя. В этой аксиоме Августина К. Скворцов видит стремление святого отца «показать образ Троицы в душе…Я люблю свое существование и знание… Я не старался бы знать себя, если бы не любил».[285] Человеческая любовь является по Августину аналогом любви Божией. На наш взгляд, любовь в этом выступает методом постижения тайны внутритроичного бытия. Именно с помощью анализа любви Августин разрабатывает психологическую аналогию для объяснения тринитарного догмата[286].

Однако Любовь является не просто отношением, а отождествляется Августином с Сущностью Бога.[287] Бог не есть Троица, если Он не есть Любовь, ибо как можно любить лишь самого себя? В этом случае речь идет не о любви, а об эгоизме, который бесконечно чужд Богу. Для любви нужен другой, нужна другая личность и жертвенное служение ей. В Боге предвечно есть отношения Любви между Ипостасями Троицы. Как Бог имеет одну единую сущность, эссенцию[288], то и сущность любви одна.

Чтобы более детально представить специфический способ осмысления вечных отношений внутри Троицы, рассмотрим труд Августина «10 проповедей на Первое Послание ап. Иоанна», который представляет собой анализ первого послания ап. Иоанна Богослова, каждый стих которого пронизан, как золотыми нитями, словами любви[289]. Данное сочинение написано в полемике с донатистами, с ересью которых в ту эпоху боролась христианская Церковь.

Августин использует именование Бога Любовью, употребляя при этом два термина как синонимичные: «дилекцио (dilectio)» и уже рассмотренный нами «каритас» (caritas)[290]. Он делает это в интеллектуальном диалоге с сентенцией ап. Павла: «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. (Рим.5:5)». Размышляя над этим боговдохновенным текстом, Августин делает вывод, что Святой Дух должен быть одновременно и Любовью, и Даром, поскольку мы способны любить лишь в Духе, которого Бог дарует нам.[291] Это рассмотрение отражает очень важный аспект примата икономии Троицы в понимании вечной природы Бога. Святой Дух есть Любовь, Он является Любовью между Отцом Любви и Сыном Любви.[292] Известнейший православный богослов XX века, сын философа Н. О. Лосского, Владимир Лосский на примере этого учения Августина верно показал, где проходит демаркационная линия между западным и восточным богословием. «В противоположность западному богословию, учение Восточной Церкви никогда не определяет отношений между Лицами Пресвятой Троицы названием каких-либо Ее атрибутов. Никогда не скажут, например, что Сын происходит по образу разума, а Дух Святой – по образу воли. Святой Дух никогда не уподобляется любви между Отцом и Сыном. В тринитарном психологизме блаженного Августина можно видеть скорее образную аналогию, нежели положительное богословское учение, выражающее соотношения Божественных Лиц»[293].

Помимо триадологии, Августин фрагментарно говорит о любви в связи с эсхатологической проблематикой. Великий богослов ведет прямую полемику с донатистами, особенно в третьей части своего труда[294] в связи с эсхатологической проблемой. Противники Августина признавали веру во Христа. Тем не менее, Августин утверждает, что, хотя донатисты исповедовали Христа, как они сами утверждали, они отрицают Христа своими действиями[295]. Это делает их еще более худшими, чем еретики, ни одни из которых не отрицают, что Иисус есть Христос[296]. Донатисты противостоят Божественному Слову Божьему, то есть Христу, и поэтому они могут рассматриваться как антихристы.

Несколько отходя от собственно полемики в первой же части своего труда, Августин занимается прямой свой целью – экзегезой слов ап. Иоанна Богослова, в том числе о любви. Он объясняет, что «полнота радости», о которой говорит Иоанн Богослов, есть общение в «союзе, в самой любви, в единстве»[297]. Чтобы иметь единство с Богом, мы должны непрестанно пребывать в глубоком слезном покаянии, и только тогда будем прощены человеколюбимым Богом. Прежде, чем исповедать грехи, мы должны иметь любовь, ибо «любовь покрывает множество грехов» (1 Пет 4:8)[298]. Мы знаем Бога, как апостол Иоанн Богослов говорит, если соблюдаем Его заповеди. Августин задает следующий риторический вопрос: Какие заповеди мы должны исполнить? Мы призваны исполнить заповедь любви, которую дает Христос (Ин 13:34)[299].

В связи с полемикой с донатистами в конце четвертой проповеди, блаженный ставит очевидную проблему. Иоанн Богослов говорит, что мы ошибаемся, если мы утверждаем, что не имеем греха (1 Ин 1:8), но он также говорит, что тот, кто рожден от Бога, не грешит (1 Ин 3:9)[300]. В следующем поучении Августин осуществляет толкование этих библейских стихов: существует один конкретный грех, «такой, что, если человек совершает его, то он усиливает другие, но если они (люди – П.О) не совершают его, он ослабляет другие (грехи)»[301]. Единственным конкретным грехом, который имеет такое первостепенное значение, является преступление заповеди любви, поэтому Августин описывает это, как «серьезный грех, а также корень всех грехов»[302]. Те же, кто любит своих ближних, в том числе, еретиков, пребывают в свете. Они взошли на Божественную колесницу покаяния и были возведены на небо, где живет Любовь, и Она вошла в их сердце. Они объемлют все, весь мир этой Любви, которая даже врагов, даже донатистов, может примирить и сделать братьями и друзьями. Мы можем лишь стремиться всем сердцем и существом к тому, чтобы сказать обо всем мире, как сказал Августин: «Теперь они с вами, теперь они присоединяются к вам в кафолическом единстве»[303].

Следовательно, любые церковные разделения, тем более, расколы и ереси недопустимы для христиан и должны быть уврачеваны единством в любви. Тот, кто в единстве Церкви, тот укоренен в любви Божьей; тот, кто оставил единство с Церковью, является антихристом, и донатисты не являются исключением. А в чем причина любого раскола, любого разделения? Главной причиной является отсутствие христианской любви между людьми[304]. Христиане помазаны благодатью Духом Любви, Духом Святым, который есть Любовь. Без Духа Любви невозможна молитва, ибо Он молится в нас, невозможно проливать слезы покаяния, ибо Он дает нам слезы покаяния, невозможно и стяжать любовь, ибо Он дарует любовь. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. (Рим.5:5)», – цитирует это место Писания Аврелий Августин. Несомненно, Дух Святой живет в том, кто живет по Евангельской любви. Итак, обнаружить Святого Духа в душе можно по одному критерию: по наличию каритативной любви[305].

В этом же труде Августин подчеркивает, любовь – это не только слово любви, но это и действие. «Любовь: сладкое слово, но и сладкое действие»[306] Когда Евангельская любовь, любовь от Бога действует в нас, мы можем делать все, к чему мы имеем соизволение. Любовь выступает как универсальный мотив поведения. Чувства, желания, неосознанные стимулы и импульсы – все это многообразие актов Августин сводин к термину любви как «dilectio». Любое поведение детерминировано специфическим видом любви, которое его мотивирует.[307] «Люби и делай все, что ты хочешь»[308]. Если человек пребывает в исихии, то пусть и любовь пребывает в исихии. Если же он говорит, то пусть в любви говорит. Если человек прав, то в любви пусть будет правым; если же он научает кого-либо, то в любви пусть научает. Пусть корень любви прорастет, и чтобы в этом корне ничего не делалось плохо, но все делалось хорошо. Корень любви не статичен. Он растет по мере того, как мы духовно возрастаем. Начало пути к истинной любви – это Крещение. Через Крещение и вступление в Тело Христово душа очищается от греха и чувства вины (reatus), то есть от состояния вражды с Богом, но оно не позволяет освободиться от похоти, то есть от внутреннего возмущения души[309]. Любовь к ближним делает нас способными видеть Бога. «Люби твоего брата. Если ты любишь брата, которого ты видишь, ты тут же увидишь Бога, потому что ты увидишь любовь саму в себе, и Бог живет в тебе»[310]. Любя брата, мы познаем любовь, и в этой любви мы любим и Бога. Поскольку Евангельская заповедь любви едина, то нарушение заповеди любви к ближним означает и ослабление любви к Богу. Кто любит ближних, тот любит и Иисуса Христа, а кто любит Бога Сына, тот любит и Бога Отца.

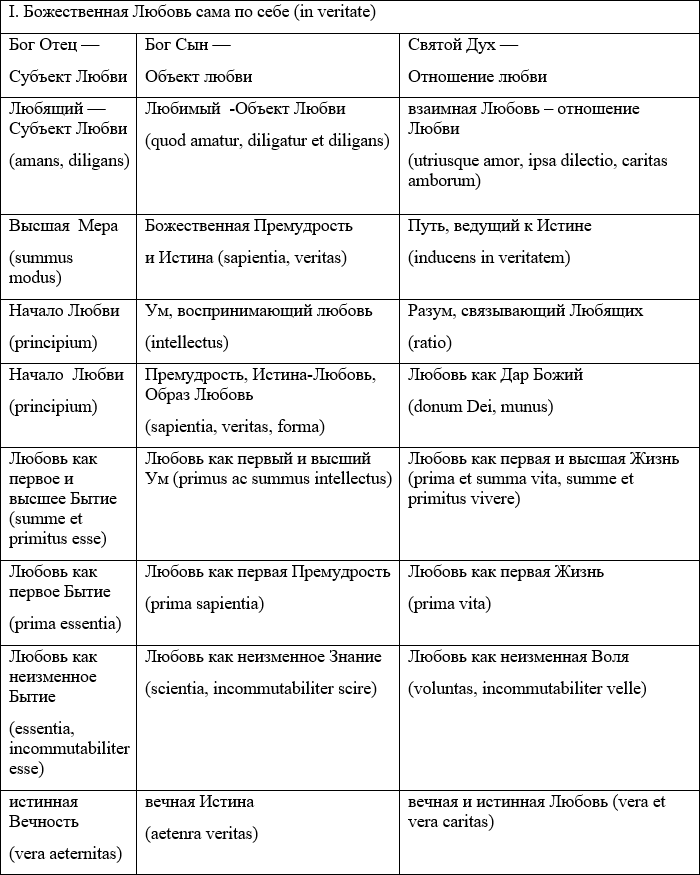

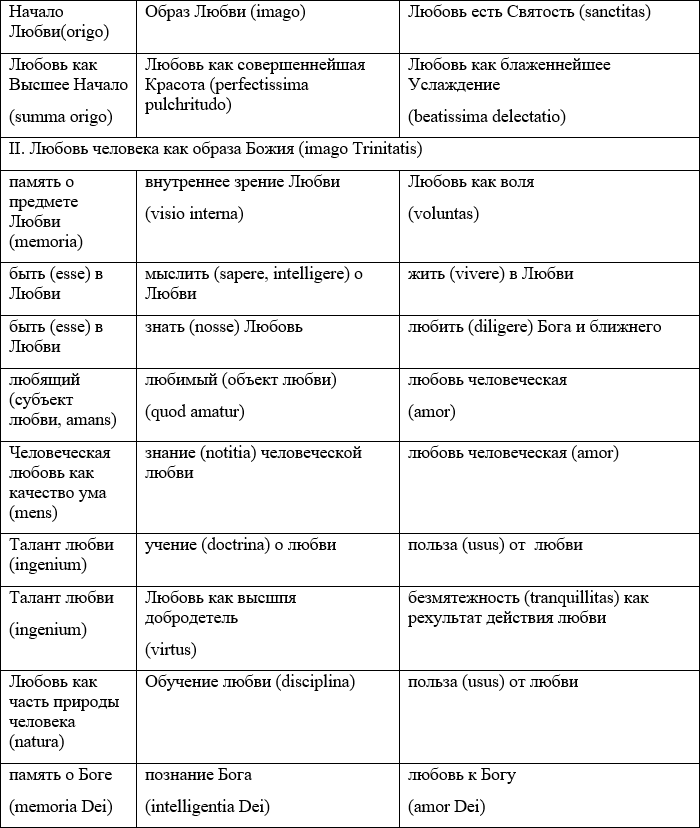

Систематизируем категории, использованные блаж. Августином для обозначения Божественной любви в Троице и человеке в виде таблицы.

Таблица № 1. Категория любви в тринитарных и антропологических аналогиях блаженного Августина[311]

Знание о Боге, что Он есть Любовь, – это абсолютное знание, обладая которым человек уже не ищет никаких других знаний. Бог призывает нас к Любви, говоря человечеству: «Любовь сама делает Меня настоящим для вас».[312]

§ 5. Исихия каритативной любви

Августин Аврелий еще до анализа феномена исихазма говорит об исихии любви как каритас (caritas), то есть о возможности прославлять любовь как высший идеал не многословно, не в поэтической форме, а молча, свидетельствуя о любви в собственной жизни. В целом, раннехристианская богословская мысль, придерживающаяся апофатической традиции, видит в любви нечто неизрекаемое, невербализуемое. В такой тишине, в творческом покое живет каритативная любовь. В молчании, в исихии раскрывается слово, которое тождественно любви. Августин описал свое понимание такой произнесенной в исихии любви: «…голос, направленный к Богу, и есть сама любовь. Обновленное песнопение есть сама любовь. Слушай, в чем состоит обновленное песнопение: Господь глаголет: «Новую заповедь даю я вам, чтобы вы любили друг друга» (Ин. 13:34)[313].

Таким образом, проблема дихотомии порабощающей любви (cupiditas) и добровольной любви (caritas) рассматривается блаж. Августином в контекстуальных полях следующих учений: учение о двух мирах – граде Божьем и граде мирском; триадологическое учение; учение о «бессмысленности» зла, как отступления от установленной нормы[314]; учение о свободе воли человека; учение об исихии, в котором произносится голос любви.

§ 6. Дружеская любовь

Кроме каритативной любви, отдельным объектом изучения для Августина является дружеская любовь. В восточной патристике подчеркивается ценность дружеской любви.[315] Блаженный Августин не считает нужным самому определять дружбу, а дает ссылку на цицероновское определение дружеской любви. «По самому точному и безупречному определению, дружба есть «(касающаяся) человеческих и божественных вещей доброжелательная и каритативная согласованность»[316] в мыслях и действиях. И доброжелательность, и жертвенность, и согласие, касающееся человеческих и божественных вещей характерны для единой любви, поэтому дружба есть не «форма» любви, а любовь как таковая.

Кроме чисто житейской общности в интересах, и в целом, согласия в каких-либо мирских вещах, истинные друзья имеют общность мировоззрения, единство религиозной веры, которая является основой для формирования в них полного единодушия. Люди с разными религиозными взглядами никогда не будут иметь духовного единства. Одна из составляющей Божественного закона, касающегося правил поведения, состоит в том, чтобы иметь друзей. «Во время (земного) существования, при любом местоположении, в любое время пусть вступают (в дружескую связь) с друзьями или стараются ее иметь. Людям порядочным пусть помогают, даже если бы они этого и не ждали. На эгоистов пусть немного обращают внимания и сами пусть не пребываюют в гордыни. Пусть существуют благоприлично и сообразно нравственности. Пусть почитают Господа, думают о Нем, пребывают в (постоянном) поиске его, укреплются верой, надеждой и любовью. Пусть стремятся иметь здравый ум и спокойную жизнь, ищут спокойствия и крепкого порядка»[317]. Когда блаженный Августин призывает укреплять свою веру, надежду и любовь, он перефразирует слова ап. Павла в ряде его Боговдухновенный посланий: «братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. (Еф.6:10) Что, как не любовь, является могуществом силы Бога? В послании к Тимофею ап. Павел пишет: «Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом (2Тим.2:1)». Как вера, так и любовь даются Богом как благодатный дар тем, кто их действительно ищут и прикладывает к стяжанию этих добродетелей максимум своих усилий. Кроме того, подобный порядок слов (вера-надежда-любовь) Августин заимствует у ап. Павла: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше (1Кор.13:13)». Данный анализ свидетельствует о мощном смысловом и духовном влиянии ап. Павла, как и всего Нового Завета, на учение о любви блаженного Августина.

Дружеская любовь имеет и сотериологическое значение. Любовь святого человека достигшего блаженства к другому еще несовершенному человеку и вера первого в любовь второго, может, по глубокому убеждению Августина, привести и второго, вырвавшегося из бури житейских страстей, к спасительной гавани Царства Небесного.

§ 7. Христианские философия и филокалия – сестры

Не менее важной, чем дружеская любовь является дихотомия любви к Премудрости, то есть философии (любомудрия), и любви к Красоте, то есть филокалии или добротолюбия[318]. Добротолюбие и истинная философия[319] – это две сестры. «Оказывается, добротолюбие и любомудрие – это сестры, которые получили бытие от одного и того же родителя; однако, несмотря на то, что вторая (сестра) совлечена сетями похоти с небес и замурована обывателями в камеру, самое ее название указывает нам, что не должно торопиться ее обличать. И ее, опороченную, обескрыленную, в нужде (находящуюся), свободно летающая сестра опознает часто, но редко дает ей свободу. Добротолюбие и не знало бы, откуда ведет свое происхождение, если бы не любомудрие»[320]. Уходящая своими корнями в Абсолютную любовь глубокая связь философии и филокалии носит комплиментарный, то есть взаимодополняющий, характер. И к философии, и к филокалии необходимо прилепиться нежной и святой каритативной любовью.

§ 8. Учение о плотской «любви» блаж. Августина

Августиновское учение о каритативной любви становится более понятным при сопоставлении ее с злой похотью, которая может довести человека до смертных грехов убийства, и даже до самоубийства. «Подвергни проклятию, – строго призывает блаженный, – это отвратительное (похотливое) плотское влечение и этот отравляющий огонь (ее)…а затем всей (своей душей) восхвали незапятнанную и девственную любовь»[321], то есть любовь как таковая является девственной и незапятнанной, а похоть (купидитас) «формой любви» являться никак не может. В этом вопросе мы наблюдаем удивительный consensus patrum, согласие отцов[322].

Серьезной духовно-нравственной ошибкой для человека является перепутать похоть и истинную любовь. Эта ошибка может стоить человеку жизни. Плод похоти – смерть и тление, а плод любви – вечная жизнь, ибо «сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную (Гал.6:8)». Поэтому желающие исполнить Евангельский закон любви к Богу и ближнему «юношам… следует существовать, удерживая (себя) от любовных блужданий»[323]. Каритативная Евангельская любовь всегда ищет Бога и, когда находит, укрепляет духовные силы человека. Духовной каритативной любовью соединяется по Августину преисполненная мудрости и добродетелями душа с разумом и в любви обретает вечную жизнь.

Итак, любовь как купидитас в представлении Августина является не собственно любовью, а похотью. Соответственно демаркационная линия проходит не между двумя «формами» или «видами» любви, а между любовью, которая носит каритативный, жертвенный характер, и похотью, которая не имеет ничего общего с любовью.

§ 9. Брак и девство: полемика Блаженнаго Августина с Блаженным Иеронимом

Рассуждая о любви как желании соединиться с любимым, то есть о мирской любви, Августин приходит к выводу: «Посему губительно и небезопасно существовать в единении с тем, что может стать отделенным.»[324] Следовательно, если, вступая в брак, человек соединяется с женой, которая может с ним развестись, а это происходит в современном грехопадшем мире часто и постоянно, то значит, как можно было бы предположить, вступление в брак и соединение с женой вредно и опасно. Однако относительно соотношения брака и девства позиция Августина несколько отступает от общего русла как греческой, так и латинской патристики. Ведь фактически лозунг эпохи золотого века патристики «За девство!», когда многие святые отцы писали о девстве отдельные произведения, не так ярко звучит в произведениях блаженного Августина, что очевидно исходя из сравнения его позиции с взглядом блаженного Иеронима. Хорошо известно, что блаж. Августин и блаж. Иероним вступили в дискуссию в начале 395 г. от Р. Х. по поводу толкования Иеронимом послания ап. Павла к Галатам. Блаж. Августин и блаж. Иероним разительно отличаются во взглядах на брак и девство. Поэтому они предложили различные толкования учения ап. Павла о браке (1 Кор. 7). Августин выступил с возражением против иеронимовской интерпретации текста. В частности, в толковании стиха 1. Кор. 7: 1 Иероним пищет: «Если лучше не прикасаться к женщине, значит плохо прикасаться к ней; единственной оппозицией добра является зло…То, что я хочу – это не меньшее зло, но то, что есть абсолютное добро.»[325] Между тем, чтобы не творить грех и тем, чтобы делать добро, есть большая разница. «Человек, который женился, не грешит, но он не поступает хорошо»[326]. Иногда у Блаженного Иеронима и встречаются сентенции, где он называет брак «добром» и «даром Божьим», в целом брак есть меньшее из двух зол, но это все равно зло, – таков окончательный вердикт блаженного Иеронима.

В отличие от блаж. Иеронима, Августин Аврелий подчеркивает, что брак является добром, а не только меньшим из двух зол. В труде «О хорошем браке» он пишет: «Мы не называем брак «добро» в том смысле, что в сравнении с блудом он есть добро… Нет, брак и блудная связь не есть два зла, второе из которых хуже; но брак и воздержание есть два добра, второе из которых лучше»[327]. Эту же позицию богослов отстаивает в труде «De sancta virginiate», в котором утверждает, что плохо для девственников относиться к браку, как к злу.

Контраст между точками зрениями блаженных Августина и Иеронима не может вызывать сомнения: если для первого брак – это меньшее из двух добрых дел, то для второго – меньшее из двух злых дел. В фрагменте из труда «О святом девстве» блаж. Августин дает ответ на вопрос о том, чем обусловлена подобная позиция ап. Павла относительно проблемы брака. Чтобы лучше и понятнее отразить демаркационную линию между августиновским и иеронимовским учением о браке, приведем этот фрагмент в полном объеме. «С тех пор, как люди побуждают себя стремиться к такому великолепному дару, не по причине только общественного мнения, но из-за авторитета Божественного Писания, мы должны (вести себя) осторожно и благовоспитанно, так чтобы никто бы ни подумал, что Божественное Писание содержит ложь. Те, кто убедил бы святых дев утверждать, что жизненный путь, предполагающий заключение брака, порочен, в действительности, скорее обескураживают их нежели, чем вдохновляют. Ибо, как они могут быть уверены, что тексты о том, что отец «не выдающий (девицу замуж – П. О.) поступает лучше», (1Кор.7:38) истинен и если они так думают, то, как быть с тем, что написано непосредственно перед этим? «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо» (1Кор.7:38), – этот текст не истинен? Но если они верят, что Писание без сомнений (право), когда оно говорит о добре брака, они… поспешат с энтузиазмом и уверенностью (приобщиться) к тому, что Оно говорит об их собственном превосходящем добре».[328] Августиновская позиция об истинности апостольского учения отсылает нас к более ранней дискуссии с блаж. Иеронимом по поводу толкования второй главы послания ап. Павла к Галатам, в связи с тем, что блаж. Августин сформулировал свою точку зрения на брак и девство около 403 года от Р. Х. А в 395 году блаж. Августин выступил в письме с критикой иеронимовского толкования Библии и комментариев к ней. Они продолжали переписку по этому вопросу в течении последующих десяти лет. Сущностная разница их позиций состоит в следующем: если Иероним полагал, что апостолы могут лгать, «фабриковать» какие-либо идеи[329], то Августин считает не допустимым такую позицию.

Проповедь № 162 на 2 главу послания к Галатам явно связывает толкование стихов 28 и 38 седьмой главы послания к Коринфянам с вопросом о допустимости лжи из уст апостолов.[330] Блаженный Августин подчеркивает невозможность допустить то, что апостолы могут лгать. Признание ложности учения апостола Павла о браке является неприемлемой для христианского сознания и благочестивого отношения к боговдухновенности Писания.

Вывод по главе

1. Как и все святые отцы эпохи золотого века латинской патристики, Августин выделяет два вида любви: небесную любовь (caritas) и любовь земную (cupiditas). Пути первой любви нужно следовать, второй – избегать.

2. Учение о Божественной Любви Августина Аврелия находится в глубокой связи с учение о любви великих каппадокийцев, и, в целом, с православным вероучением, что создает почву для интенсивного ведущего к единству диалога православной Церкви с католиками.

3. Исихазм не был чужд богословию Августина Аврелия, что было показано на примере учения об исихии каритативной любви. В молитвенной тишине, в творческом покое живет каритативная любовь. В молчании, в исихии раскрывается слово, которое тождественно любви.