полная версия

полная версияПонятие любви в латинской патристике IV-V вв.

Крайне негативно святой отец относится к так называемой «женской любви», которая является разновидностью половой «любви». Для обоснования своей позиции он приводит отрывок из книги Притчей[391]. Женская любовь всегда ненасытна. Она после ослабления снова усиливается и после удовлетворения опять бывает голодна.[392] Приводя буквальное толкование книги Экклезиаст, блаженный Иероним считает обоснованным суждение Соломона о том, что «первое место в нечестии, глупости, заблуждении, безумии» занимает женщина и «голова всех (злых) бед – женщина, поскольку и смерть появилась в мире посредством нее, и драгоценные мужские души она захватывает…»[393] Кто из мужчин будет являться преподобным и добрым пред Богом, тот сбежит от женщины. По блаж. Иерониму, женщина – сосуд порока и греха, источник несчастий, страданий, как душевных и телесных, главная причина разврата, пьянства, убийства и самоубийства. «Не будем думать, – далее отмечает блаженный Иероним, – что Соломон без основания высказал такой приговор о женском поле: он говорит, что испытал…»[394] Приводя духовное толкование данного отрывка Библии, богослов сравнивает женщину с великим грехом и нечестием, диаволом, идолопоклонством, и, наконец, с церковью еретиков, ушедших в духовный блуд[395].

Супружеская, по сути, также плотская, «любовь», как сопряженная с быстро исчезающими чувственными удовольствиями, кончается закономерно смертью. Мужчина, вступающий в брак, заранее не сможет узнать, какая у него будет жена: если она будет ненавидима, то он не сможет ее терпеть, а если любима, то эта «любовь» сравнивается в книге Притчей с адом, высохшей землею и пожаром[396]. Одним словом, плотская «любовь», «любовь» к женскому полу, даже в браке – ад. Приговор Блаженного Иеронима, как и ап. Павла, супружеству строг: «Смертию умреши. Таков конец супружества». И тут же он добавляет: «а моя цель там, где ни женятся, ни посягают».[397] Истинное же супружество богослов заключает с мудростью: он следует по пути мудрости и приобретает истинную вечную жизнь. К этому призывает Слово Божие: «возлюби ее (мудрость – П. О.), и она сохранит тебя; обними ее и она оградит тебя» (Притч. 4, 8).

Если каритативная духовная любовь не зависит от динамики возраста человека, плотская любовь сильно зависит от этого фактора. Чем старее человек, тем слабее становятся плотские желания, и вместо похотливой «любви» возникает ненависть.

Как искоренить плотские грехи? Как победить плотскую страсть? Существует несколько методов достижения победы над похотью:

1. Любовь к знанию Слова Божия и его исполнению помогает человеку побороть плотскую похоть. «Возлюби знание Писаний, и ты не будешь любить плотских пороков»[398].

2. Духовная любовь к добродетелям. Цицероновский принцип «клин клином вышибает» не является эффективным, поскольку он лечит «порок пороком и грех грехом, а мы должны побеждать пороки любовью к добродетелям»[399]. Находясь, на наш взгляд, под влиянием Оригена, мудрый святой отец, пишет: «Любовь плотская побеждается любовью духовною. Одно желание погашается другим. Насколько уменьшается здесь, настолько возрастает там»[400]. Любовь плотская и любовь каритативная, духовная находится на двух чашах весов. Если одна растет, другая гаснет, и наоборот.

Отвергая плотскую «любовь», блаженный Иероним отвергает «плотское» толкование книги «Песнь Песней». Эту книгу блаженный Иероним, как и другие святые отцы, трактует в контексте отношений души (невесты) с Богом (женихом)[401]. Она посвящена тем, кто стремится к Небесному Иерусалиму, кто хочет совершенствоваться в познании Бога и быть небесным человеком Божьим. Она написана и для начинающих людей, для которых имеет значение царское достоинство написавшего книгу Соломона, так и для совершенных христиан, для которых не страх уже, а любовь является способом вразумления, ибо изгоняющая страх[402] любовь – это высшая степень страха Божия, отрицающая вразумление страхом[403]. Книга «Песнь Песней» защищает не телесный обусловленный слабостью человека брак между мужчиной и женщиной и, соответственно, плотскую, нечистую «любовь», а девство чистой души, жаждущей духовного целомудренного брака с Богом. Например, «пусть и она (душа – П. О.), – пишет Иероним, – освященная любовью, глаголет о Том, Кого она любит (то есть Господе – П. О.): введе мя царь в ложницу свою (Песн. 1,3)»[404]

Блаженный Иероним в интерпретации толкования Оригена на книгу «Песнь Песней» вводит новый ракурс рассмотрения отношений любви между небесным «Женихом» и невестой: любовь Христа к народу Израильскому и любовь к новозаветному народу – христианской Церкви, которую он называет «церковная душа». Церковь говорит устами этой души, обращаясь к иудеям: «Жених испытывает более сильную любовь ко мне, ценит меня в больше степени, чем вас, многочисленные дочери Израиля»[405].

Итак, любовь в книге Песнь Песней носит не плотской, а духовный, девственный и целомудренный характер. Небесный Жених зовет души к девственному, а не к семейному и брачному образу жизни. Поэтому она, наряду с другими боговдухновенными книгами Библии может рассматриваться как руководство к монашеской жизни, цель которой – очищение души, стяжание благодати и любви, как совокупности совершенства и царицы добродетелей.

В Толковании на стих из книги Экклезиаст «время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру (Еккл.3:8)» блаженный Иероним рассматривает три аспекта любви.

1. Аспект мученичества. Высшей степенью любви к Христу является добровольное мученичество за Него. Однако, как верно отмечает блаженный Иероним, в мученичестве есть не только любовь, но и ненависть к родственникам. В эпоху гонений на раннехристианскую Церковь[406] «за исповедание Христа, их враждебное расположение вызывает их жестокость против нас»[407].

2. Межзаветный аспект. До Боговоплощения было время любить установления ветхозаветного закона, а после Воскресения Христа наступило время ненависти к этому закону и время любви к Евангельской благодати.

3. Темпоральный аспект. В современную эпоху мы живем во время любви к настоящему. Но в будущем, пророчествует Блаженный Иероним, «наступит время, когда, видя лицом к лицу» Христа, «мы станем ненавидеть и презирать то, что любили»[408], то есть временные блага, половые отношения, разнообразные яства и т. д. Тогда вера и надежда прекратятся, но любовь останется…

Категории веры, истины и любви тесно связаны в богословии Блаженного Иеронима, выразившего эту связь со всей риторической красотой. «Верьте любви, говорящей истину»[409] Итак, истина от любви, любовь от веры. А откуда происходит вера? «Вера от слышания, а слышание от слова Божия.» (Рим.10:17) Идея высшей ценности любви, ставящей ее над всеми добродетелями души, выражена Иеронимом Стридонским в следующих словах: я «поражаюсь смиренномудрию, прославляю добродетельность, преклоняюсь перед любовью»[410] и ставлю «любовь выше всего»[411]. То, что любовь является высшей добродетелью, по нашему мнению, связано с тем, что любовь сложно исправить, сложно возродить. Намного легче исправить нерадение, леность как болезни воли, чем взрастить заново любовь, принадлежащую не только воли, но и уму и сердцу человека. В определенных ситуациях человек может поступить так, что этот поступок будет совершен по любви и не будет согласовываться с общепринятым социальным порядком. Возможно, именно это имел в виду богослов, когда сказал: «любовь (как таковая) не ведает порядка»[412].

В целом позиция блаженного Иеронима, совпадающая с точкой зрения свт. Амвросия Медиоланского, о соотношении девства и брака в сотериологическом ключе очевидна. Девство несомненно связывается блаж. Иеронимом с исполнением Заповедей и очищение сердца от греховных образов и аморальных привычек. «Кто сохранил желанную чистоту девства, кто верно исполнил заповеди декалога и умертвил в сердце своем нечистые нравы и помыслы, чтобы они им не обладали, тот поистине есть священник Христов»[413]. Богоугодное девство превосходит не являющийся ни хорошим, ни благоугодным, ни совершенным плотской брак[414] по всем возможным критериям. Этот тезис последовательно, опираясь на авторитет Притчей, книги Экклезиста, Песни Песней, посланий ап. Павла[415], доказывает блаженный Иероним, будучи сам девственником. Девственники, давая обет девства, исполняют не то, что приказано, не то, что необходимо исполнить, а то к чему не обязываются, «это заслуга выше, чем делать то, что от тебя требуется»[416]. Поэтому блаженный приводит слова Господа: «не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.» (Матф.19:10–12). Блаженный толкует их следующим образом: «Одобряя их мысль (мысль апостолов о том, что лучше не жениться – П. О.), Господь говорит: правда, неудобно человеку, стремящемуся к Царству Небесному, жениться».[417] Супружество по святым отцам – это дозволенные Богом, но не благоугодные тяжкие узы, это огромная трата времени и сил. Цель же брака далека от Царства Небесного. По нашему мнению, брак скорее выполняет социальные и демографические, а не духовные и сотериологические задачи.

Как и свт. Амвросий Медиоланский, блаженный Иероним подчеркивает, что лишь внешнее, телесное девство – ничто, если человек не хранит свой язык, свою душу от всякой греховной нечистоты.[418] Ярким образцом для подражания девственному образу жизни является ученик Христа, апостол Иоанн Богослов, который остался девственником и которого «Иисус больше любит»[419].

Блаженный Иероним указывает на один факт христианской жизни той эпохи, как одна мать посвятила свою дочь Жениху-Христу с детства, то есть фактически приняла за нее решение о девстве дочери. Этот факт объясняется общекультурной установкой того времена на безусловное послушание детей родителям вплоть до того, что родители определяют жизненный путь детей.

Мы уже отмечали в начале параграфа, что блаж. Иероним Стридонский находился под влиянием платонической и неоплатонической традиции и неоднократно цитировал и пересказывал изречения философов Сократа, Платона, Клоарха, Сенеку, Цицерона и других. В связи с этим отдельно следует рассмотреть его взгляд на любовь к мудрости.

Если христианин полюбит мирскую мудрость, которую блаженный Иероним называет «пленною женою», то, поскольку она нуждается в очищении, он должен «омыть ее пророческим мылом»[420], то есть подчинить Библии, частью которой являются пророческие книги, и поставить на дело миссионерского и апологетического служения. Блаженный Иероним при этом предостерегает любителей светской мудрости от впадения в языческое «суемудрие». «Мы должны остерегаться, чтобы не возлежать в капище, если хотим иметь пленницу женою; или если мы уже очень увлечены любовью к ней, то должны очистить ее и освободить от всяких греховных заблуждений»[421].

Любовь по Блаженному Иерониму присуща уму, сердцу и воли человека.

1. Любовь как воля. Идея любви как добродетели воли является более характерной для латинской патристики. Блаженный Иероним говорит о том, что волевой аспект любви выражается в конкретных действиях любви. Действие любви запускает «механизм» распространения «славы любви». Слава любви вызывает ответную любовь. Ответная любовь побуждает волю к совершению действий любви. Таким образом, круг «воля-действие – любовь» замыкается.

Общность подхода блаженных Августина и Иеронима не вызывает сомнений: оба тесно связывали категории любви и воли. Иероним вслед за ап. Павлом фиксирует такое качество Божественной Любви, как всемогущество. Например, он пишет: «Я слушаюсь тебя и так как любовь все может (1 Кор. 13, 7), вверяю свое плавание попутному веянию Св. Духа»[422]. Августином Аврелием подчеркивается сущностное единство воли и любви «в 11-ой книге трактата «О граде Божием»: бытие – знание – любовь (esse, nosse, amare), где термин «воля» (voluntas, velle) заменен термином «любовь» (amor, amare, diligere), так как для Августина любовь тождественна воле, будучи «усиленной волей» (valentior voluntas)»[423]. Общая опора на Священное Писание Церкви, основанный на Евангелии и посланиях ап. Павла способ мышления являются, по нашему мнению, главным фактором единства их позиции по данном вопросу.

2. Любовь как добродетель ума. Любовь принадлежит не только воли, но и уму человека. «При надежде воскресения верующий ум сокрушается привязанностью желания».[424]

3. Любовь как добродетель сердца. Комментируя гимн любви ап. Павла (1 Кор. 13: 4–8), блаж. Иероним пишет, что любовь «всегда живет в сердце… Во взаимной любви мы имеем заложника. Соединимся духом, сплетемся любовью…»[425] Истинная каритативная любовь входит в сердца любящих тогда, когда они начинают жить духовной жизнью. В единстве с Богом, они обретают духовное единство друг с другом и общность каритативной любви. Любовь Христова пронизывает любящих так, что в этой любви и любящий, и любимый обретают святость.[426] Любовь Божия, когда входит в сердце человека, дает человеку дар слез.

Кроме внутреннего действия на душу человека, каритативная любовь имеет мощное миссионерское воздействие на души еще не просвещенных светом Евангелия людей. Объединяющей идеей учения о любви свт. Амвросия Медиоланского и Блаженного Иеронима является метафорическое сравнение любви со стрелой. «И это стихословие особенно применимо к тебе, раненному господней стрелою, воспевающему с невестою в песнопении: уязвлена есмь любовию аз (Песн. 2. 6).»[427] Бог, имеющий множество «стрел любви», пускает их во всех стороны мира, что приводит к всеобщему распространению христианского вероучения. «Данным стрелами уязвлен и захвачен в плен весь мир»[428]. Блаженный Иероним этим указывает, что нет иного миссионерства, кроме миссии любви, что миссия без любви невозможна и неосуществима. Проповедь ведется на одном языке – это язык христианской любви, который понятен всем и многих привел к вступлению в Церковь.

Блаженный Иероним в раскрытии своего учения о любви использует методы не только катафатического, но и апофатического богословия. Например, он, подражая ап. Павлу, писавшему «любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла» (1Кор.13:4,5) апофатически определяет любовь: «любовь к Богу не есть жестокость.»[429] Она не есть убийство, не есть нарушение Заповеди, не есть зло и насилие. Сама любовь, ее свет, отрицает зло, ибо там, где любовь, там нет и зла, и зло есть там, где нет любви. Однако любовь не «кричит» о себе, не «рекламирует» себя, а как будто скрывается, но тут же являет себя людям. Человек не может научить любви других, не имеющих любви, если он не признает из чувства сострадания, что сам любви не имеет.

Поучительно внимание блаженного Иеронима к соотношению жестокости и любви. Казалось бы, любовь прямо противоположна жестокости, но далеко не все так очевидно. Любовь может и часто вынуждена быть жестокой. Не всякая жестокость есть любовь, а лишь та, которая служит выполнению цели христианской жизни – спасению души. «Когда в отроковице Божией порицают не сладострастие, а суровость; тогда такая жестокость есть любовь.»[430] Порицание девственницы за добро воспитывает в ней смирение и приближает ее к Царству Небесному. В этом смысле оно является актом любви, поскольку любовь, даже жестокая, приближает человека к Богу, а ненависть и злая жестокость отдаляет человека от Бога.

В дискуссии по поводу причин соблюдения апостолами предписаний ветхозаветного закона блаженный Иероним вводит понятие «сострадательная любовь», чтобы обозначить этим понятием позицию его собеседника по данному вопросу папы Августина, считавшего, что сострадательная любовь побуждала ап. Павла соблюдать постановления иудейского закона для того, чтобы, как мы полагаем, привести ко Христу иудеев. По нашему мнению, ап. Павел соблюдал закон из каритативной любви, в том числе, для того, чтобы уверовали и спаслись иудеи, как он сам и говорит: «для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных… Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». (1Кор.9:20–23)

Итак, каритативная сострадательная любовь несомненно имеет миссионерское значение, и единственной успешной прославляющей Бога миссией является миссия любви[431]. Миссия любви особенна необходима в обществе людей с охладевшими сердцем и душой. Им необходимо духовное возрождение и духовное горение (1 Сол. 5:19; Рим. 12:11). «Ибо в ком пламень духовный не ослабевает от умножения несправедливости и холодности любви, в том дух нисколько не угасает.»[432] Любовь есть важнейший благодатный плод победы духа над плотью. По нашему мнению, миссия любви, которая есть, прежде всего, миссия сострадания – это побуждение к духовной борьбе и к возрастанию в любви.

Выводы по главе

В рассмотренном нами учении блаж. Иеронима, представителя «западных никейцев», мы находим сочетание более раннего тертуллиановского учения о любви и учения о любви представителей восточной патристики никейской эпохи. Эти учения пришли к согласию и нашли свой синтез у блаженного Иеронима. Великие Каппадокийцы оказали влияние не только на триадологию Блаженного Иеронима, как и других «западных никейцев», но и на их учение о любви. Это позволяет нам отнести его к представителям западно-никейского учения о любви. Мы не можем сказать, что блаж. Иероним был лишь выразителем уже имеющихся на том момент в Церкви взглядов на любовь. Не утратившее свою оригинальность и актуальность в современную эпоху учение о любви блаженного Иеронима является во многом продуктом его личного духовного опыта, опыта жизни в Церкви и христианской любви к ближним[433].

Выводы по второй части

Учение о любви латинских святых отцов середины IV – начала V вв. соединяет в себе особенности раннего латинского учения о любви как caritas с учением о жертвенной любви как агапэ в восточной патристике. Два этих учения у западных «никейцев» полностью согласованы и взаимодополняют друг друга. При этом для осмысления своего учения о любви западные святые отцы опирались, прежде всего, на новозаветное учение о любви (Евангелие и послания ап. Павла), а также на учение современных им греческих святых отцов и церковных писателей – Оригена, св. Афанасия Александрийского, свт. Иоанна Златоуста, Великих Каппадокийцев.

Влияние платонического учения о любви на святых отцов носило лишь семантический[434] характер. Использование для формулировки учения о любви философских терминов «сущность (substatia)», «лицо» (persona), «предмет» (res) сопровождалось часто изменением их смысла, осуществляемого с целью отгородиться от античной философской традиции. Западные святые отцы использовали специфические термины для выражения любви. Мы установили, что в системе категорий патристики IV–V вв. некоторые латинские и греческие термины имеет одинаковый смысл. Например, греческий термин «ἄγάπη» и латинские термины «caritas», «spiritus amor» и «pietas» имеют одинаковые смысловые значения. Греческий термин «φιλία» имеет тот же смысл, что и латинское понятие «amicitia» и обозначает дружескую любовь. Однако греческий термин «ἔρως» по причине своей многозначности не может быть сведен к смыслу латинского термина «cupiditas». Родительская любовь не обозначена в латинской патристике отдельным термином, при этом имеет место быть общность понимания родительской любви у представителей западной патристики IV–V вв.

Для выражения сущности и особенностей любви святые отцы использовали и известные им из античной традиции методы, в частности, метод аналогий. Среди таких аналогий встречались и физические (любовь и физический вес), взятые из военного лексикона того времени (любовь к родителям как «таран», разрушающий стены веры) и антропологические. Например, святые отцы проводили аналогию между отношениями мужчины и женщины и отношениями души и тела. При этом данные аналогии носили комплиментарный характер.

Значительное развитие в IV–V веках получило учение о каритативной любви. Любовь по блаженному Иерониму, как и по свт. Амвросию Медиоланскому и блаженному Августину, имеет глубокое духовное и сотериологическое значение. Она своими действиями способствует спасению человеческой души: преображает и превращает человека из грешника в святого. Латинский патристический подход к любви делает акцент на роли «ран любви» в стяжании этой христианской добродетели.

Любовь в рамках латинского патристического подхода рассматривается как высшая христианская добродетель, для достижения которой нужны и человеческие усилия, и действие благодати. У Августина Аврелия, как и у каппадокийцев, действие благодати Божьей при этом первично.

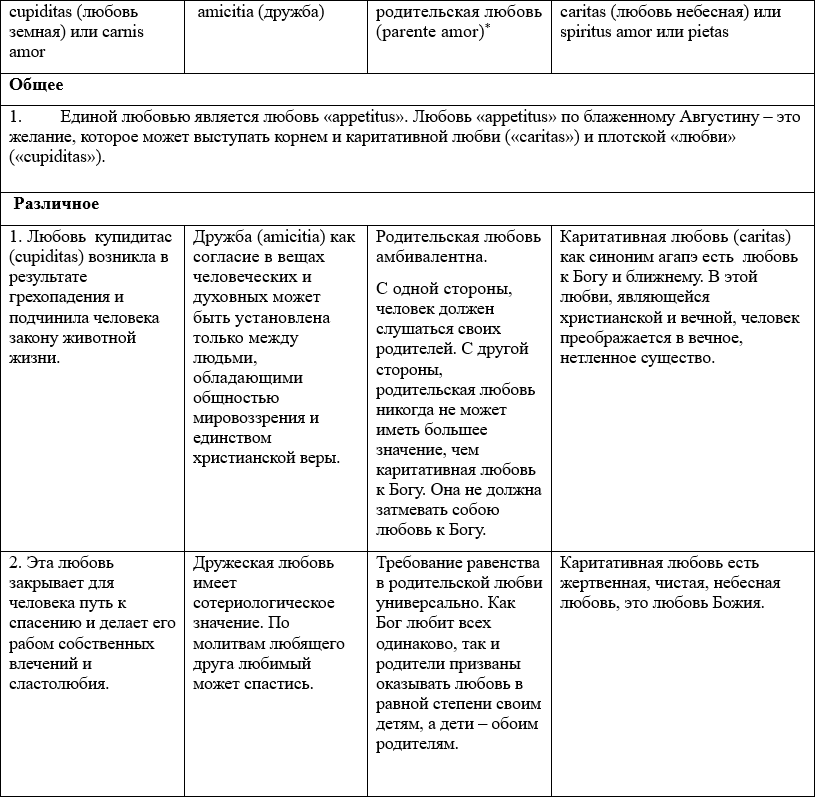

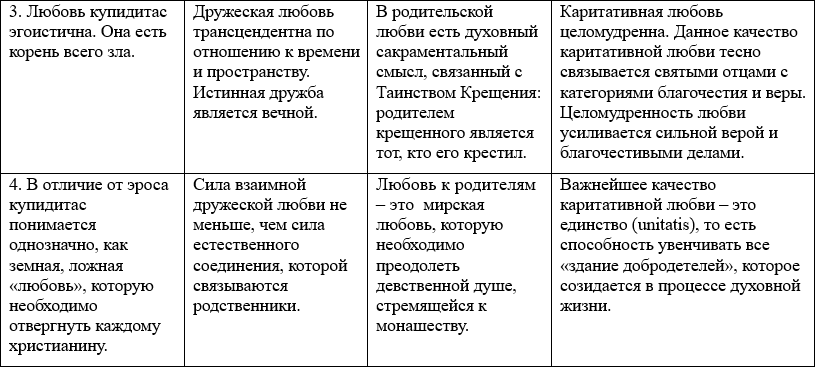

Взгляды представителей латинской патристики (блаженного Иеронима, свт. Амвросия Медиоланского и блаженного Августина) на любовь мы систематизируем в виде таблицы:

Таблица № 2. Сравнительный анализ смыслов понятий, обозначающих любовь, по учению представителей латинской патристики IV–V вв.

* Святые отцы используют для обозначения родительской любви словосочетание с понятием «amor», обозначающее любовь как таковую.

Заключение

В монографическойработе проведен богословский сравнительный анализ учений о любви в западной патристике IV–V вв. Мы исследовали любовь не как физиологический инстинкт, психологическое чувство или фактор социальной интеграции, а как главную христианскую добродетель. В соответствии с определением архиеп. Михаила (Мудьюгина), любовь определяется автором как доброжелательность к любимому, Богу и человеку, жертвующая собой ради него, побуждающая высших помогать низшим, равным общаться между собой и низших стремиться к совершенству высших, выступающая в качестве соединяющей и связывающей силы и выражающаяся в конкретных добрых делах.

В монографии интеллектуальные усилия были направлены на богословский анализ понятийно-категориального аппарата и основных положений учения о любви в латинской патристике IV–V вв. Автор пришел к выводу, что существует континуитет богословия Оригена в латинской патристике. Проведенный компаративистский и герменевтический анализ позволяет нам прийти к выводу, что континуитет богословия Оригена в учении о любви в латинской патристике носит методологический характер. Методологический характер континуитета проявляется в использовании как Оригеном, так и западными святыми отцами для получения знания о любви аллегорического метода толкования Священного Писания. Кроме того, идеи Оригена о духовности любви были развиты западными святыми отцами.

Характеризуя историко-богословские тенденции святоотеческого учения о любви IV–V вв., укажем на следующие, важнейшие из них:

1. Нравственно-практическая линия. Главнейшие представители: Ириней Лионский, свт. Афанасий Великий, свт. Иоанн Златоуст, блаж. Иероним, свт. Амвросий Медиоланский. Представители нравственно-практического направления считали, что вся природа человека в процессе теозиса (обожения) наполняется любовью. Любовь рассматривается сквозь призму человека, его умного делания и достижения христианского совершенства.

2. Созерцательная линия. Главнейшие представители: Климент, Ориген, каппадокийцы, блаж. Августин. Сторонники созерцательного направления полагали, что в человеке сначала наполняется любовью ум человека, и уже через ум любовь проникает во все части души и всего человека и таким образом человек становится наполненным абсолютной любовью всецело[435].

В целом, в патристике IV–V вв. любовь рассматривается, в первую очередь, как Бог, Божественная любовь, а во вторую – доброжелательность и добродетель. Внутриипостасность любовь трактуется только в контексте внутритроичных отношений. Именно за счет того, что патристика обращает внимание на душу человека, взывает к душе, любовь в трудах святых отцов обретает качество личностности. Об этом пишет проф. А. Корольков: «Святоотеческое предание (труды святых отцов – П. О.) всегда обращено к живой душе человека, народа, и, отражаясь в душе, оно преображается отзвуком, отблеском этой души».[436] Любовь у святых отцов обладает качеством личностной онтологичности. Личностная онтологичность означает, что любовь проникает в глубины человеческой личности, где обладает относительно самостоятельным бытием, независящим от воли и сознания человека. Любовь вносит изменения в жизненное бытие личности, которое преображается и становится целостным. Любящий любит вне зависимости от того, любит или не любит любимый человек. Так же христианин любит другого человека в любом случае, даже если не получает взамен любовь, внимание и даже, если в ответ на его любовь его ненавидят. Любовь может проявлять себя в ситуации не-любви, в ситуации ненависти и зла. Любовь не зависит от конкретной ситуации. Любовь не обязывает человека поступать определенным образом, но освобождает его от некорректных форм поведения и неправильного образа жизни. «В христианской агапэ дается полное освобождение», – полагает Мартин Д'арки.[437] Человека невозможно заставить любить, но, полюбив, он получает духовное освобождение. Любовь всегда конкретно направлена. Конкретность выражается в установлении связи с отдельным субъектом. Не бывает любви ко всему абстрактному человечеству.