Полная версия

Некоторые аспекты оценки эффективности функционирования систем. Вторая редакция, исправленная и дополненная

Некоторые аспекты оценки эффективности функционирования систем

Вторая редакция, исправленная и дополненная

Петр А. Силин

© Петр А. Силин, 2020

ISBN 978-5-4498-4083-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

В относительно удаленном от настоящего времени как в хронологическом, так и социально-экономическом смысле, периоде существования автору предлагаемых материалов повезло познакомиться с рядом людей, общение с которыми поставило перед ним задачу оценки эффективности функционирования систем.

В те времена автор был молод, неоправданно оптимистичен, поэтому новую проблему считал вполне понятной и решаемой в ближайшие два-три года, в худшем случае пять лет.

В последующие двадцать лет, несмотря на кардинальные подвижки, случившиеся со страной, обществом, людьми и даже городом, проблема оценки эффективности являлась предметом постоянных размышлений и спорадических записей на первом попавшемся листе бумаге или подвернувшемся компьютере.

В конце концов, в результате долгих раздумий, автору удалось до некоторой степени осознать означенную проблему, что и нашло свое отражение в данных материалах.

За время приближения к пониманию вопроса автор неизбежно общался со многими людьми, которые играли ту или иную роль в его жизни: позитивную, негативную или нейтральную, значительную или не слишком. Но независимо от характера общений, впечатления от них оказались полезны в том смысле, что явились одним из факторов влияния на ход размышлений, что помогло приблизиться к осознанию проблемы в том виде, как изложено в книге, а также приобрести необходимый заряд определенного нахальства, позволивший приступить к размышлениям по вопросам функционирования систем…

Поэтому всем жизненным спутникам автора материалов хочется выразить свою, большую или меньшую, признательность (в порядке прямой алфавитной сортировки): Андриевскому В. В. Арсеньеву Н. Ю., Безвиконному К. А., Дрибинскому Л. З., Козыреву А. Б., Миненко Ю. Г., родственникам (бывшим и настоящим, семье, кошкам и, в особенности, черепашкам), Харитонову В. С. и многим другим, кто захочет или сочтет возможным присоединиться к списку упомянутых.

Введение

С самого рождения и всю оставшуюся жизнь каждого из нас окружает множество непохожих друг на друга объектов – люди, машины, строения, группы людей, стада и толпы, кошки, рыбки, хомячки, деревья и прочие.

Все существующие объекты являются сущностями различной природы (биологические, включая самого человека, техногенные, физические) и степени сложности (от элементарных до сверхсложных).

Все объекты каким-то образом существуют во времени, взаимодействуют между собой, при этом срок и проявления жизнедеятельности различны, а взаимодействия разнообразны.

Но при множественности различий между объектами, их объединяет одно – все они являются системами.

В основу описания и анализа систем любого типа, как известно, положены так называемые «Шесть принципов системного подхода».

Указанные принципы, в силу своей инвариантности относительно систем, присущи системам любого типа, что позволяет анализировать функционирование (существование) объектов различного рода исходя из общих предпосылок. Поэтому в рамках данных материалов не проводиться различия между системами, если обратного не требуется.

Предлагаемый вниманию материал посвящен анализу некоторых общих проблем функционирования систем, таких как эффективность функционирования, неопределенности, возникающие в процессе жизнедеятельности систем, оценке возможностей систем по достижению целей и ряду других вопросов.

Предварительные результаты исследований по указанной проблеме на начальном этапе нашли свое отражение в публикации доклада (в рамках Научно-практической конференции Министерства производства средств связи 1989г) «Некоторые концептуальные вопросы решения проблемы оценки эффективности функционирования систем», в котором был сформулирован вариант критерия эффективности функционирования систем различного рода в терминах информационных потоков и неопределенностей как взаимоотношение скорости достижения системой цели и скорости исчерпания ее возможностей (нарастания неопределенности системы, скорости использования ресурсов). Но сразу появилось понимание (поддержанное и обостренное справедливыми замечаниями «по горячим следам» Харитонова Владимира Сергеевича), что невозможно полноценно провести оценку эффективности и неопределенности вне связи с параметрами анализируемой системы, тем более, что этот вывод проистекал из самого доклада.

Да и на интуитивном уровне это тоже вполне очевидно.

Дальнейшие исследования по данному вопросу привели к уточнению аналитических формулировок критерия эффективности и установлению взаимосвязи параметров объектов и сформулированных критериев, что и нашло свое отражение в рамках данных материалов.

Хочется отметить, что автор не претендует на роль источника абсолютной истины и на всеобщность полученных выводов.

Но, думается, что вопросы, анализируемые в данной книге, не столь узки и специфичны, чтобы изложенные выводы и обобщения можно было считать не более, чем частным мнением автора по указанным проблемам.

В то же время автор полагает, что полученные материалы ни в коей мере не могут претендовать на исчерпывающий характер, являясь не более, чем предварительным приближением к разрешению проблемы.

Вследствие этого автор считает возможным придерживаться не только свободной манеры изложения материала с минимально необходимой его структуризацией, но и полагает допустимым ориентироваться на аксиоматичность предлагаемых в качестве исходных понятий и определений.

Завершая введение, автор отмечает:

— материал ориентирован на читателей, знакомых с системами, системным подходом, вопросами оценки неопределенности, проблемой оценки эффективности, элементами теории распознавания образов. Поэтому автор считает возможным не тратить время читателя и место в книге на изложение указанных моментов. Но помня о тех читателях, которые не знакомы с указанными вопросами, автор будет придерживаться максимально простого изложения своих мыслей;

– данный опус является второй редакцией, исправленной и дополненной, книги «Некоторые аспекты оценки эффективности функционирования систем»

– всем желающим каким-либо образом отреагировать на содержимое книги, в качестве канала связи автор может предложить адрес https://beta.ridero.ru. Автор обещает, что письмо будет прочитано, рано или поздно, но не гарантирует, что на него будет отвечено.

Статья 1. Параметры систем. Пространство состояний

По мнению автора, можно утверждать, что любой объект любого рода можно описать набором значений характеристик, именуемых параметрами.

Также общеизвестно, что параметры сложных объектов, которые принято именовать макропараметрами, появляются на свет в результате объединения более простых объектов в сложный, в свою очередь более простые объекты описываются своими параметрами, которые в контексте данного анализа можно называть микропараметрами.

1.1. Параметры систем. Объекты

Рассматривая окружающий нас мир со всеми существующими в нем объектами, можно отметить для себя, что каждый материальный объект может быть описан тем или иным образом с применением некоторого набора характеристик или параметров.

При этом можно заметить, что, в зависимости от природы объектов, могут изменяться:

– количество используемых для описания параметров,

– типы параметров, свойства параметров (например, дискретность или непрерывность принимаемых значений, численный или качественный характер принимаемых значений и т.д.),

– протяженность интервалов значений, принимаемых каждым параметром,

– различность набора параметров при сравнении ситуаций изолированности объектов от внешнего мира и в случае существования взаимодействия анализируемого объекта с другими объектами (окружающим миром).

Такое многообразие, может быть приятное при других обстоятельствах, в нашем случае только мешает.

Поэтому автор считает возможным для облегчения анализа ввести в рассмотрение объект, используемый исключительно для изучения вопросов о параметрах систем.

Этот объект имеет N параметров, каждый параметр принимает значения в интервале значений, обозначение которого приведено в строке 1 таблицы 1 в разделе 1.10 (далее таблица 1), свойства и природа параметров во внимание не принимаются.

Таковой объект далее будем именовать аналитический объект или просто – Объект.

Введение аналитического объекта позволяет сделать еще один шаг и обратить внимание на ряд явлений, процессов и образований, в том числе и виртуальных, поведение и состояние которых также могут быть отражено набором параметров.

В качестве практического примера аналитического объекта могут быть приняты такие явления как материальные объекты, информационные потоки, информационные контенты, полевые структуры и пр.

В рамках понятия аналитического объекта не проводится дифференциация по нативному происхождению объекта или явления.

Учитывая сказанное, в контексте данных материалов к понятию Объекта могут быть причислены любые материальные объекты, явления и образования любой природы, если они могут быть представлены набором параметров.

Здесь необходимо, по мнению автора, сделать замечание того свойства, что отвлечение от свойств параметров не является большой натяжкой, так как избавиться от особенностей параметров позволяет операция нормализации параметров, рассмотренная ниже в разделе 1.1.1.

1.1.1. Нормализация параметров.

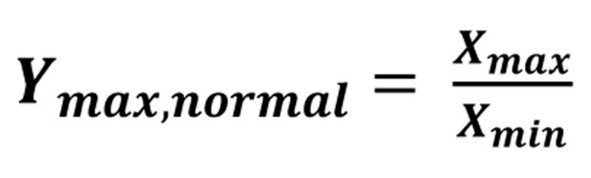

Нормализация параметров, по мнению автора, позволяет избежать необходимости учета индивидуальных свойств параметров при анализе объектов. Нормализация параметров состоит в том, что каждое значение из интервала принимаемых параметром значений относится к минимальному значению из указанного интервала.

В результате применения нормализации ко всем параметрам объекта получим, что каждый параметр становится безразмерным и будет принимать значения внутри интервала от 1 до некоторого максимального значения Ymax, normall, определяемого выражением (п 1, промежуточное первое):

выражение п 1

Такой подход позволяет в дальнейшем обращаться с параметрами объектов и самими объектами совершенно формально, не обращая внимание на их реальную сущность.

В дальнейшем всегда, без специальных оговорок, будут подразумеваться только нормализованные параметры без специального уведомления.

1.1.2. Условные и безусловные параметры.

Параметры, являющиеся имманентными характеристиками объекта, будут именоваться безусловными параметрами.

Свойства, которые не присущи объекту с начала его существования, но в процессе его генезиса, в рамках той или иной задачи, проявляют свое существование и характеризуют объект с той или иной стороны, будут считаться параметрами, если это упрощает решение задачи, но условными или временными. В период, когда эти характеристики считаются параметрами, на них распространяются все «права и обязанности» настоящих параметров.

1.2. Пространство состояний

Определившись с описанием в виде набора нормализованных параметров, следует определиться с представлением наборов параметров и интервалов принимаемых ими значений для облегчения анализа объекта.

Вполне обычным является вариант матричного представления параметров и интервалов их значений. Этот способ, по мнению автора, достаточно очевиден и нагляден, но оперирует только с дискретными значениями параметров. К тому же операции с матрицами не вполне однозначны, хотя и интересны.

Другим широко распространенным вариантом является построение различного рода моделей (абстрактных, натурных, имитационных), манипулирование с которыми позволяет проанализировать объект.

Этот метод также очевиден, распространен, дает наглядные результаты.

Но следует отметить, что не всегда удается построить адекватную модель, к тому же автор полагает, что этот метод должен играть вспомогательную роль при анализе объекта – для подтверждения гипотез или иллюстрации ранее сделанных выводов, например.

Автор, в свою очередь, не отрицая применимости перечисленных методов, склоняется к другому способу отображения параметров. В основу положена система взаимно перпендикулярных координат. Количество осей совпадает с количеством параметров объекта. На каждой оси откладываются интервалы принимаемых значений параметров объекта и сами значения, в случае счетного количества дискретных значений, а в общем случае, непрерывные значения или бесконечное количество дискретных значений. По взаимному расположению значений параметров каждая ось является равномерной шкалой.

В результате этих манипуляций будет получена для объекта с N независимыми параметрами N-мерная система координат, именуемая, в дальнейшем, параметрическим пространством.

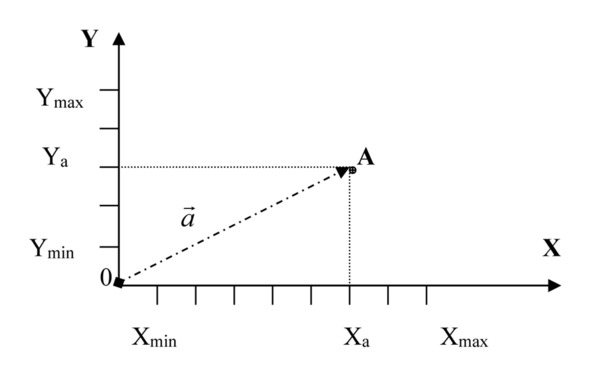

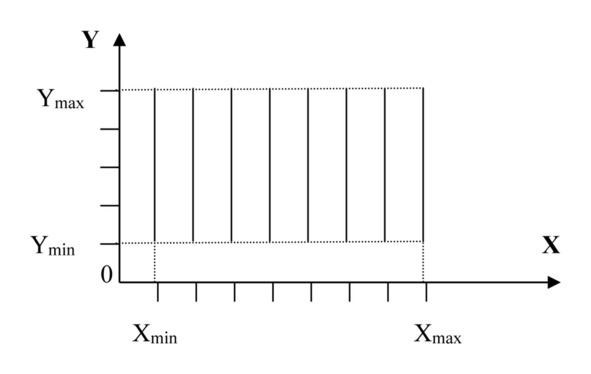

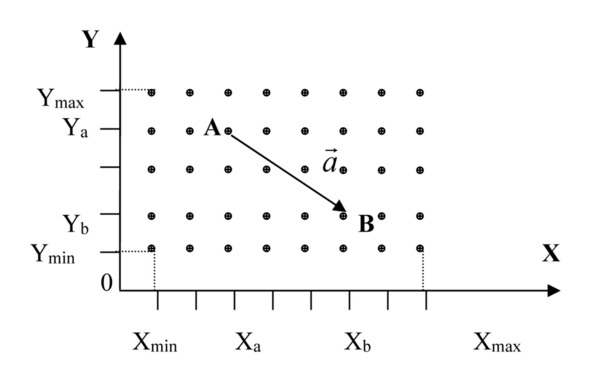

Текущее состояние объекта отображается точкой A (Xa, Ya) в параметрическом пространстве, координаты которой соответствуют значениям параметров (рисунок 1).

Рисунок 1

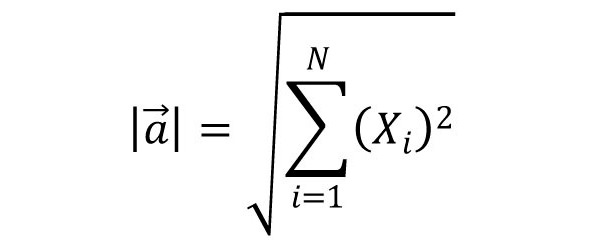

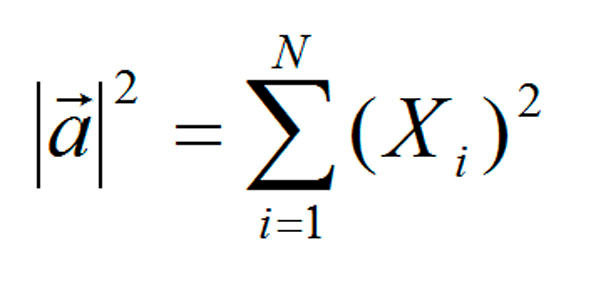

При большом желании анализирующего индивида можно отобразить положение точки в параметрическом пространстве в виде некоторого вектора {a} (здесь и далее по тексту векторы обозначаются с помощью фигурных скобок), начинающегося в начале координат и заканчивающегося в точке А, как показано на рисунке 1. Для случая N параметров с текущими значениями Xi можно записать выражения (1) и (2):

выражение 1

выражение 2

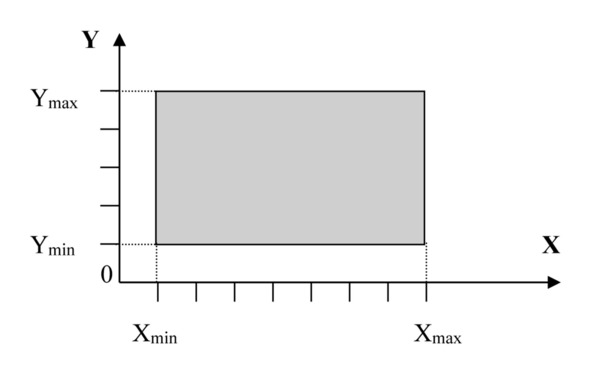

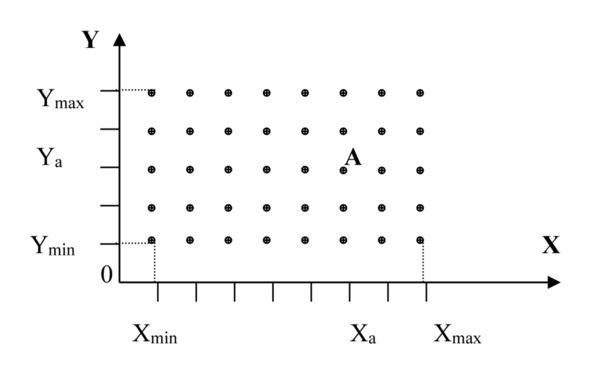

При переборе всех возможных значений параметров, определяемых интервалами значений, в параметрическом пространстве образуется некоторый объем возможных состояний объекта (именуемый в дальнейшем общий контент состояний), как показано на рисунке 2.

Совокупность параметрического пространства и контента состояний будем в дальнейшем называть пространством состояний объекта.

Рисунок 2

На рисунке 2 контент состояний изображен в виде отдельных точек. Это сделано исключительно в целях иллюстрации.

На самом деле контент состояний распадается на отдельные точки только в случае всех дискретных параметров (смотри рисунок 3.3).

Если все параметры непрерывны, то контент состояний непрерывен (смотри рисунок 3.1).

Если имеет место случай смешанных типов параметров, то контент распадается на относительно независимые непрерывные области (смотри рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 Непрерывный контент состояний

Рисунок 3.2 Непрерывно-дискретный контент состояний

Рисунок 3.3 Дискретный контент состояний

Представляется вполне очевидным, что каждый объект имеет, в принципе, свое собственное пространство состояний, вне пределов которого он не существует как интересующий нас объект, или как цельная системная единица.

Если в процессе анализа объекта или его эксплуатации окажется, что при выходе одного или нескольких параметров за пределы соответствующих интервалов значений объект продолжает существовать и функционировать, то данный факт указывает, скорее всего, на неверное определение интервалов значений параметров.

Объединение всех объектов, включая исследователя, как известно, образует существующий мир, который также обладает своим пространством состояний, которое можно именовать глобальным пространством состояний.

Пространство состояний каждого объекта является, очевидно, подмножеством глобального пространства состояний.

1.2.1. Классификация пространств состояний.

В процессе работы по анализу существования объектов в пространствах состояний будут выделяться следующие типы пространств состояний:

а) локальное пространство состояний. Локальное пространство состояний – пространство состояний отдельно взятого объекта, его собственное пространство состояний;

б) типовое пространство состояний. Под типовым пространством состояний понимается пространство всех возможных состояний объектов одного типа. Следует помнить, что объекты одного типа имеют одинаковое устройство пространства состояний – одинаковый набор параметр, но могут отличаться конкретными значениями параметров и интервалами их изменений. Объединение всех возможных интервалов изменения значений параметров объектов одного типа или, что тоже самое, объединение локальных пространств объектов одного типа порождает типовое пространство состояний;

в) глобальное пространство состояний. Под глобальным пространством состояний будет пониматься такое пространство состояний, которое построено на параметрах всех возможных типов объектов и является локальным пространством состояний для макрообъекта, порожденного объединением всех возможных объектов в единую систему. В свою очередь будем различать:

в1) истинное глобальное пространство – пространство, построенное на параметрах всех возможных типов объектов и учитывающее все возможные реализации типов объектов. Такое пространство, вообще говоря, не реализуемо на практике и часто оказывается избыточным для практических задач;

в2) рабочее глобальное пространство – пространство, построенное на параметрах, рассматриваемых в контексте задачи, объектов, объединенных в макрообъект. Такое пространство имеет смысл в рамках конкретной задачи и поэтому имеет теоретическую ограниченность, хотя и более удобно, по сравнению с истинным глобальным пространством, в практическом применении;

г) обобщенное пространство состояний. Под обобщенным пространством состояний будет пониматься такое пространство состояний, которое построено на совокупности интервалов значений параметров всех объектов, без учета их взаимосвязей. Объединение всех интервалов значений всех параметров всех объектов или, что тоже самое, всех типовых пространств состояний, порождает пространство состояний, включающее все объекты, которые размещены в этом пространстве в соответствии с текущими значениями своих параметров.

1.2.2. Классификация объектов.

В приличных работах почти всегда производят классификацию объектов, так или иначе являющихся предметом анализа.

В данной статье также будет проведена классификация системных объектов, но в пределах контекста концепции пространства состояний и типизации пространств состояний.

Объекты, имеющие одинаковый набор параметр в дальнейшем будут считаться объектами, относящимися к одному типу.

Совокупность типов образует семейство объектов.

Каждая конкретная реализация типа объектов образует собственно объект.

Объекты одного типа, имеющие одинаковые контенты состояний являются объектами одного вида.

Объекты разных типов, имеющие какое-либо количество одинаковых параметров, будут именоваться подобными объектами.

Заметим, что если подобные объекты поместить в одно пространство состояний (рабочее глобальное пространство, естественно), то контенты состояний таких объектов будут взаимно пересекаться.

1.2.3. Замечания об изображении объектов.

1.2.3.1. Объекты в пространстве состояний, в зависимости от требований рассматриваемого вопроса, будут изображаться либо в виде точки, иллюстрирующей конкретное состояние объекта, либо в виде вектора, отображая целевые устремления объектов, смещения объектов, информационные потоки.

1.2.3.2. Являясь обычным человеком, автор достаточно легко может представить себе и нарисовать систему координат размерности не более трех. При попытке вообразить большее количество измерений возникают определенные ментальные трудности. Поэтому для иллюстрации поведения объектов в пространстве состояний будет использоваться в основном двумерная система координат, реже – трехмерная.

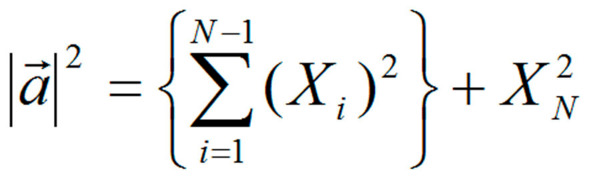

Думается, что в этом нет большой ошибки либо натяжки, т.к. если изобразить состояние объекта в виде вектора, начинающегося в начале координат и заканчивающегося в точке А, и вектор {OA} имеет N координат, то вполне позволительно свести N-1 координат в одну результирующую координату, а второе измерение образуется N-ной координатой, как показано в выражении (3):

выражение 3

1.2.3.3. Заметим для читателя, что в дальнейшем для иллюстрации будет использоваться дискретный контент состояний, ибо, по мнению автора это будет наиболее выразительно с точки зрения иллюстративности.

1.3. Движение в пространстве состояний

Объект, подвергаемый изучению, не только существует в пространстве состояний, но и движется в нем. Движение в пространстве состояний несколько отличается от привычного для нас движения объектов в пространстве, ибо не всегда подразумевает физическое перемещение объекта в Евклидовом пространстве.

Движение объекта в пространстве состояний в общем случае отражает процесс изменения состояния объекта.

Рисунок 4. Движение в пространстве состояний

Движение в пространстве состояний может быть вызвано различными причинами – целенаправленным или случайным воздействием окружающего мира, воздействием системы управления объекта, различного рода трансформациями и модификациями самого объекта.

Но каковы бы не были причины, вызывающие движение рассматриваемого объекта в пространстве состояний, состояние рассматриваемого объекта, очевидно, изменяется в результате изменения текущих значений параметров объекта.

Таким образом, напрашивается вывод – чтобы вызвать смещение объекта в пространстве состояний, следует произвести соответствующее изменение значений параметров объекта, то есть необходимо воздействовать на параметры.

Полученный вывод позволит в дальнейшем, при помощи пространства состояний, свести анализ объектов к анализу параметров объектов.

Остальные аспекты пространства состояний объектов и движения объектов в указанном пространстве рассматриваются ниже.

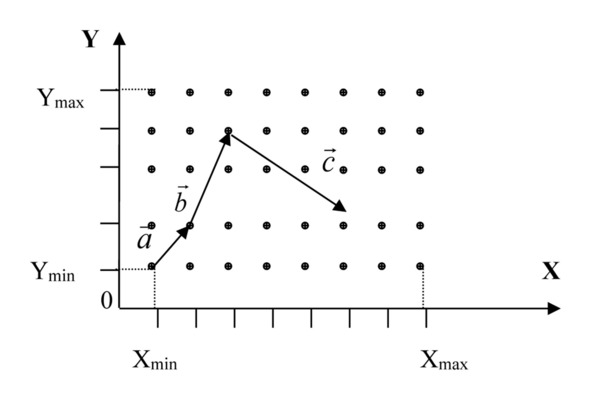

1.3.1. Векторы смещения, цели, коррекции и новых устройств, минимальный уровень воздействия.

Как указывалось ранее, при воздействии на объект со стороны окружающей среды или системы его управления объект переходит в другое состояние. Между начальным и конечным состояниями в пространстве состояний образуется некоторое расстояние, которое будем именовать смещением. Величина смещения может быть исчислена с помощью вектора, который образуется как направленный отрезок между начальным и конечным состояниями объекта.

1.3.1.1. Одиночное воздействие

Обратимся к рисунку 5.

Рисунок 5. Вектор смещения

На рисунке изображено смещение объекта из состояния A (Xa, Ya) в состояние B (Xb, Yb) в результате одиночного воздействия.