полная версия

полная версияIGM. Поиск предназначения. Том 1. Приближение к тайне

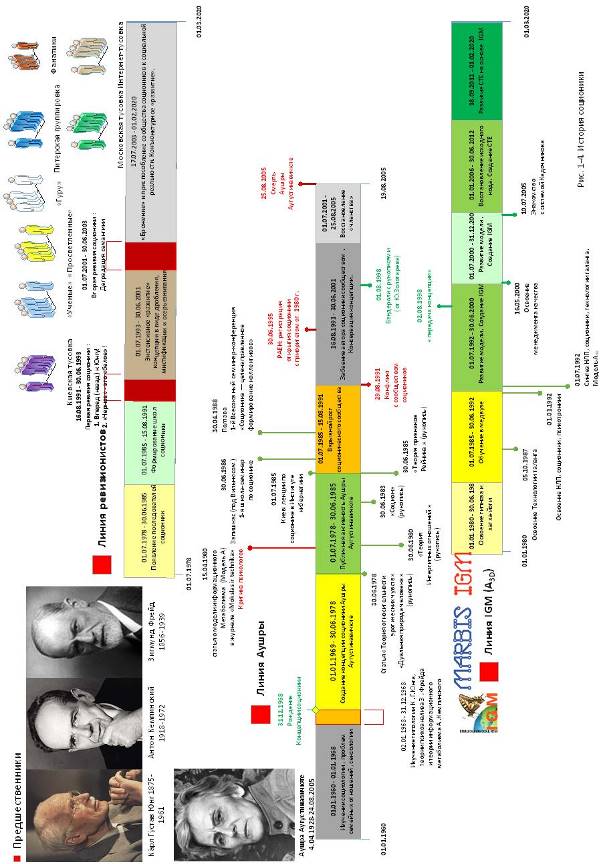

За это время усилиями основных «школ соционики» массово внедряется перевёрнутая, «порченная» методология. Упрощение и ревизия модели продолжаются и в 2001-2003 годах приводят к появлению той публичной модели, которой сейчас пользуется подавляющее количество в соционическом движении.

Необходимость для соционических лидеров создать благоприятное впечатление о себе и все-таки невозможность «отобрать авторство», так как в 1998 году были изданы основные работы А. Аугустинавичюте, привело к тому, что про автора соционики вспомнили и с 2001 года даже ввели в «ученый совет» Международного института соционики в Киеве. Но собственно линия Аушры Аугустинавичюте закончилась в 1991 году, а с ее смертью выяснилось, что и преемника у нее не оказалось.

Образовавшиеся много позже московские и петербургские школы (тусовки) очень быстро прошли стадию «свидетелей» «величия Киева», приняв порченную методологию с вполне предсказуемыми результатами в виде низкой верности типирования. Ну а потом, как это принято, стали самостоятельными, превратившись в «свидетелей собственного величия» в том или ином масштабе.

Всегда есть выбор!

Если бы все на этом закончилось, то не стоило и «огород городить» – то есть писать этот текст.

Но есть и другая версия, где соционика как часть модели IGM неизбежно выходит за рамки общепризнанной научной и социальной реальности48, основываясь на новой мировоззренческой парадигме – холизме (философии целостности).

Именно такую версию мы и предлагаем здесь.

Пришлось провести большую работу по восстановлению исходной семантики (восстановление исходного кода), в чем помогли рукописи Аушры Аугустинавичюте, которые мне на запрос в 1998 году прислал через посредников Юрий Золотарёв. Ситуация сложилась так, что долгое время они пролежали без дела, но к счастью, сохранились и оказались очень полезны, так как все, что издано как при жизни, так и тем более после смерти Аугустинавичюте, было существенно скорректировано редакторами в рамках «порченной» семантики.

Итак, наша книга о Соционике как о части модели Интегрального Генеративного Моделирования (IGM) и о философии целостности.

Работа над ошибками

Какие же ошибки совершила Аушра, обучая соционике последователей?

Первая ошибка: имея на руках гипотезу и начала теории соционики, она преподносила ее как формирующуюся науку. Но это было больше желанием, чем правдой: концепция была в стадии формирования, многие термины меняли свое значение, порой Аушрой принимались неудачные решения под давление большинства и был большой разрыв между описательной частью концепции и технологической. Все это очень путало учеников, которые ждали от «науки» методик и алгоритмов, полноценной методологии, но не получали их. И многих такая неожиданная пустота методологии пугала.

Вторая ошибка: Аушра указывала как источник своих идей Юнга, не заметив, что очень сильно преобразовала его исходные идеи и наполнила их другим содержанием. То, что она увидела у Юнга структурную модель, было ее прозрением, творческим актом, который другие повторить не смогли – но так как теперь у них был «ключ» к Юнгу в виде соционики, то многим казалось, что они сами все могут с нуля, то есть с Юнга. А возникшая разница между «исходным» текстом и концепцией соционики при утверждении их «идентичности» в дальнейшем заложила основы критики Аушры, ее «непонимания» соционики (с точки зрения последователей) на основе ее «непонимания» Юнга.

Третья ошибка: Аушра выбрала неподходящую целевую аудиторию. Не знакомая с теорией творчества (а здесь был необходим творческий коллектив для научной разработки), она сделала ставку на энтузиастов под маркой учеников-последователей. Может быть, и не было другого пути, но выбор этой целевой группы сыграет потом фатальную роль в судьбе как Автора соционики, так и собственно концепции. Последователи были слишком разнородны в понимании концепции, обладали слишком узким пониманием механизмов мышления, творчества, взаимодействия, крайне плохо общались и очень легко фатально расходились во мнениях.

Четвертая ошибка: Лакуны в методологии последователи Аушры заполняли своими домыслами и фантазиями. Это привело к нарастающему семантическому хаосу в концепции, которую участники движения ощущали как крайнее неудобство. Когда это неудобство дозрело до степени неприятия, случился 1991 год и Киев, что было закономерно.

Пятая ошибка, которая привела к 1991 году: поспешное типирования людей и назначение им «удобных» и «приятных», «перспективных» типов ИЭМ. В этом виновата как сама Аушра, так и ее последователи, так и собственно типируемые, которые были рады обмануться, чтоб приобрести «лучший» тип. В результате и возникла группа оппортунистов сначала в Вильнюсе, а потом в Киеве, которая считала (или презентовала) себя представителями первой квадры – и «законными последователями» Аушры Аугустинавичюте, но сами были из других квадр. Наблюдался и обратный эффект – людей из первой квадры по каким-то отдельным признакам «выдавили» в другие квадры. Злоупотребление авторитетом Аушры привело к тому, что определение ею типа становилось верой в тип без возможности критически его осмыслить.

Шестая ошибка: отсутствие заявлений о происшедшем перевороте в соционике от Автора концепции, что позволяло умалчивать о факте конфликта и перевороте в методологии и игнорировать частные мнения тех, кто был в курсе событий и для кого это было важно.

Об этих ошибках нужно помнить, чтобы их не повторить.

ЧАСТЬ 3. НЕМНОГО ХОЛИЗМА

КОЕ-ЧТО О МЫШЛЕНИИ И ПОЗНАНИИ

Рукопись

Здесь сказано все ясно,

Читать меж строк напрасно.

Не напрягайте зрение,

Ведь нужен мне порядок –

Ни более ни менее.

Не мир, каков он есть,

Не мир, каким бы должен стать,

А только точность –

Остов правды.

Я не злоупотребляю чувствами,

Не играю скрытым смыслом,

Не вызываю призрака

Давно забытых верований.

Все это я оставил проповеднику,

Гипнотизеру, терапевту и миссионеру.

Они придут после меня

И, используя то малое, что я сказал,

Расставят сети для тех,

Кому не нужен

одинокий

остов

Правды.

Г. Бейтсон. Ангелы страшатся49

ВВЕДЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧИ50

Эта книга – попытка исследования основ мышления, попытка поиска того материала, из которого оно – мышление – получается. Также это попытка – в самом общем варианте – найти тот материал, из которого получается сама жизнь.

Цель — создание новой концептуальной модели человека и человечества во всех его проявлениях насколько это возможно на данный исторический момент.

Этого поиска упорно избегает современная наука, так как разум или мышление полностью исключены из научного лексикона или употребляются явно не по назначению. А о том, что значит «быть живым», гораздо больше мистических, поэтических или философских высказываний, чем научных определений.

Также это попытка ответить на двойной вопрос: «Каким должен быть человек, чтобы он смог исследовать мышление?» и «Каким должно быть мышление, чтобы человек мог его исследовать?».

И есть вопрос более общий: «Как мышление может исследовать само себя?»

Но прежде: что мешает человеку исследовать себя, свое мышление, свою историю, культуру, цивилизацию – то есть себя как человека в любом масштабе?

Таким образом, нам предстоит небольшая экскурсия в эпистемологию – философию познания.

Триггер51 первый: метафоричная буквальность

Не все так просто, как кажется на первый взгляд: исследователи избегают задавать себе эти52 вопросы и тиражируют частные взгляды в виде претендующих на всеобщность теорий и практик. Поэтому наша задача – учесть их опыт и, по возможности, преодолеть те ловушки, которые неизбежны на пути изучения мышления вообще и человека в частности.

Привычное невежество в данном вопросе немного рассеивается, когда мы обращаемся к нейролингвистическому программированию (НЛП), которое изучает коммуникативные паттерны (стратегии) «алгоритмически» и предлагает особый — «субъективный» (!) — инструментарий формального изучения человеческой коммуникации53.

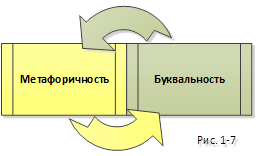

И НЛП приводит нас к пониманию, что человек мыслит метафорами, а выражает свои мысли буквально.

Метафора – суть мышления, его основа и основной инструмент, именно метафора позволяет нам организовать свое мышление и направить его, но при этом мы незаметно для себя совершаем подлог – мы думаем, что наше мышление объективно, предметно и буквально, а выражаем мы свои мысли метафорически, иносказательно и, как нам кажется, изысканно.

При этом этот подлог как матрешка – он может содержать несколько – множество! – слоев метафоричности и буквальности и при этом мы нередко за одно принимаем другое.

Все может быть очень и очень запутано!

Это первый семантический триггер, которому мы должны найти компенсацию.

Триггер второй: одушевление механицизма

Используя НЛП, мы приближаемся к моделированию «личного мастерства», но дальнейшее продвижение по пути «совершенствования», «изучения» и «развития» мышления рано или поздно поднимает вопрос о том, а каким является тот материал, та основа, которая порождает сам предмет нашего воздействия, а именно – структурность мыслительного процесса?

НЛП снимает только первый слой, а что дальше?

Возникает необходимость подняться как минимум на один уровень масштабирования, где структурность является частным случаем общего. И здесь наш путь идет к Грегори Бейтсону с его холизмом, а от него – к Карлу Густаву Юнгу.

Мы обнаруживаем, что в свое время Юнг высказал две идеи, которые до сих пор оставались невостребованными в полной мере.

В первой из них он настаивал на различии54 между Плеромой (Pleroma) – чисто физической сферой, управляемой только силами и импульсами, и Креатурой (Creature) – сферой, управляемой отличиями и различиями55. Наше мышление не приемлет наличия Плеромы – безжизненного, безвольного и бессмысленного для нас мира. И чтобы снизить дискомфорт восприятия «мира без человека», «мира-не-нуждающегося-в-человеке», мы делаем второй подлог – одушевляем, оживляем этот мир своим воображением, населяя его Богами, высшим разумом и иными формами жизни и мышления в надежде понять и принять его.

Итак, чтобы понять неживой мир, мы его оживляем и одухотворяем и, даже более того, «очеловечиваем» – проецируем свое человеческое в неживой мир и ждем от него или из него человеческого ответа.

Обратная сторона медали – наша наука привычно делает нечто противоположное – она «наивно» переносит законы, справедливые для неживой природы, для мира физики и химии56, на живое, в том числе и на человека.

Поэтому различные красивые научные теории и предположения о природе человека, от Библии до психиатрии, от экономики до истории, от медицины до социологии, в реальной жизни не работают так, как это выглядит на бумаге.

Это второй – двойной – семантический триггер, и его также нужно преодолеть, иначе генерация ошибок будет неизбежна.

Развивая идею соотношения и взаимодействия Плеромы и Креатуры, Г. Бейтсон пришел к необходимости объединения этих сфер, что дало возможность подойти системно к мыслительному процессу и расширить рамки понимания мышления57.

Соединение Плеромы и Креатуры стало первым шагом к современному холизму.

Триггер третий: семантическая ограниченность

Вторая идея Юнга относится непосредственно к структурности человеческой психики. В свое время Юнг изложил ее в «Психологических типах», но долгое время его типология оставалась «недешифруемой»58, так как его идея была изложена слишком сложно и изложена только в первом приближении. На основе этой идеи Аушра Аугустинавичюте создала соционику, распространив идею структурности не только на психику, но и на взаимодействие между людьми.

Эта попытка «перепрочтения» Юнга оказалась единственно успешной.

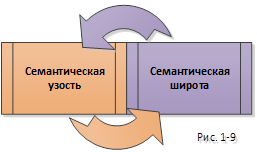

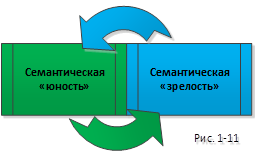

Соционика позволяет обнаружить еще один семантический триггер – а именно, относительную семантическую узость мышления отдельного человека, которая для самого человека некомфортна и которую он преодолевает, взаимодействуя с себе подобными. Человек «слеп» при восприятии большей части реальности, но не замечает этого. И каждый из нас слеп по-своему.

Подлог в том, что общее семантическое поле группы людей, а то и всего человечества принимается равным семантике отдельного человека в идеале и к этому идеалу нужно стремиться в тщетной попытке его достичь.

А этот подлог порождает множество теорий комплексов и целую индустрию психологии и психотерапии, чтобы эти комплексы, большей частью искусственные, можно было «преодолеть».

Итак, триггер семантической узости – игольное ушко понимания, создает массу разночтений, при этом разночтений структурных и предсказуемых, но, тем не менее, реальных и нередко конфликтных.

Конфликт же в том, что каждый судит о других по себе и придает статус нормальности, «правильности», «качественности» и даже «истинности» именно своему узкому формату мышления, понимания и действия.

К тому же семантическая узость структурна – типична – и служит основой индивидуальной и групповой эпистемологии: накопление знаний и убеждений перестает быть механическим процессом, т.к. «знания» форматируются структурой – по сути, «структурными предпочтениями, ограничениями и предубеждениями».

Структурные предубеждения приводят к тому, – и теперь мы понимаем, – что знания не только добываются из хаоса и порядка бытия, знания большей частью создаются носителем формата.

И теперь – предсказуемым, типичным для нас способом.

Триггер четвертый: качественное равенство. Зрелость и точка личной эволюции

Но долгое время оставалась нерешенной еще одна сторона мыслительного процесса, а именно – энергообеспечение.

Мыслительный процесс требует дополнительной энергии на свое осуществление, это условие включил в определение мышления и Г. Бейтсон, но только в технологии таланта59 И. Акимова и В. Клименко есть метафора об уровнях энергетики, описанных – опять же – структурно, что позволило не только интеллектуально оперировать этими понятиями, но и применить их в жизни.

Акимов и Клименко создали прецедент в понимании того, как меняется уровень (качество) восприятия любого события, явления или понятия в зависимости от «уровня энергетики» человека, как меняется его качество действий и масштаб мышления, и как сам человек меняется во времени в соответствии с закономерностями развития – природной программой развития, программой личной эволюции.

Это дает нам еще один двойной семантический триггер: разницу в восприятии, понимании и применении между человеком вообще (человеком в идеальном состоянии тела и духа в максимуме своего предполагаемого развития) и конкретного человека с его конкретным состоянием в конкретный момент времени.

Первый подлог в том, что мы уравниваем свое понимание – свой уровень понимания – с пониманием – уровнем понимания – любого другого, игнорируя порой очевидную качественную разницу на порядок между своим мышлением и мышлением другого – в какую бы сторону эта разница ни была.

Здесь также нужно противоядие, которое обеспечит коррекцию нашего восприятия отдельного, конкретного человека и взаимодействия с ним.

Второй подлог связан с так называемой личностной зрелостью – пройденным путем личной эволюции, и технология таланта помогает определиться с теми возрастными цензами, которые предполагают повышение или изменение качества человека, его последовательное «созревание» и соответствующее неизбежное и предсказуемое изменение его «картины мира» в соответствии с его уровнем энергетики и нахождении на том или иной отрезке личной эволюции.

Молодость может быть свободна от стереотипов, благодаря чему видит в очевидном истинное. Но нередко молодости не хватает глубины и сбалансированности.

Старость может быть мудрой, чтобы увидеть обыденное в чудесном. Но старости не хватает живости и наивности.

Триггер пятый: значимость

Карлос Кастанеда также оказался к месту.

Именно метафора сталкинга60 позволяет практиковать НЛП, соционику и технологию таланта, снимая с человека бремя гордыни, освобождая от оков чувства собственной важности, развенчивая его звание царя природы, возвращая человеку его место в Природе как естественного эволюционного элемента самой Природы.

Сталкинг нам дает понимание следующего триггера, а именно дает понимание разницы между желаемой личной значимостью индивидуального действия и значимостью этого же действия в рамках естественной истории.

Подлог, который, как правило, совершает индивидуум, состоит в том, что локальное значение раздувается до особой личной роли в истории человечества и цивилизации. Вторая сторона этой «медали» – когда важное событие или действие принижают до ничтожного

Здесь также нужно противоядие – в этот раз от как зазнайства, так и от самоуничижения – и от манипуляции значимостью в целом.

Основная идея

Сталкинг Карлоса Кастанеды возвращает нас к основной идее всех перечисленных концепций, суть которой – эффективное моделирование мышления и поведения для управления своей моделью мира для охвата реальности.

Круг замкнулся, общий знаменатель найден.

Этот знаменатель – известный лозунг «Познай себя» в различных ракурсах.

Итак, если говорить о самом банальном уровне, то мы делаем попытку синтеза трех направлений – НЛП, соционики и технологии таланта – надеясь, что в результате нашей работы появится возможность новой эпистемологической основы для человеческого мышления вместо той или в дополнение к той, которая существует сейчас.

Может быть, мы получим новый синтаксис, новые правила и способы описания реальности?

В качестве рабочих вариантов для обозначения продукта этого синтеза мы применяем равнозначные понятия: кибернетическая этика и интегральное генеративное моделирование (IGM) (технологическое выражение модели).

Грегори Бейтсон называл бы это эпистемологией.

Эта книга, к тому же, может быть воспринята как своеобразный вызов тому скудному и фрагментарному знанию и пониманию себя, которое является научным и служит основой многочисленных предрассудков, которые приводят к интеллектуальному вульгаризму в философии, медицине, психологии, политике и экономике – практически во всех сферах человеческой деятельности.

Но мы не ставим такой цели, потому что традиция – слишком сильная вещь, чтобы ставить ее под сомнение, и как бы неудобна она ни была и каких бы чувств ни вызывала, она несет несомненную охранительную функцию.

Новая парадигма мышления приходит на смену старой обычно только с вымиранием носителей отживших традиций, но и ее проповедники такие же рабы своей парадигмы, как и те, с кем они воевали.

Таков ход естественной истории.

Определение контекста

Итак, IGM – это продукт синтеза нейролингвистического программирования Р. Бендлера и Дж. Гриндера, соционики Аушры Аугустинавичюте и технологии таланта И. Акимова и В. Клименко. Каждая из этих парадигм достаточно целостна сама по себе и достаточно эффективна, если мы думаем только о практическом применении отдельным человеком в отдельной достаточно узкой сфере. Но исследуя стыки, точнее возможность стыков между системными процессами, которые они все изучают, а точнее – моделируют, мы приходим к общей основе, которая является мыслительным процессом, или разумом.

Здесь следует пояснить, что же мы понимаем под мыслительным процессом. Грегори Бейтсон предложил следующие критерии:61

1. Разум – это совокупность взаимодействующих частей или компонентов.

2. Взаимосвязь между частями разума вызывается различием.

3. Мыслительный процесс требует дополнительной энергии.

4. Мыслительный процесс требует кольцевой (или более сложной) цепочки определения.

5. В мыслительном процессе влияние различий следует рассматривать как трансформы (закодированные варианты) событий, им предшествующих.

6. Описание и классификация данных процессов трансформации раскрывают иерархию логических типов, имманентных (внутренне присущих) явлению.

7. В мыслительном процессе информация должна неравномерно распределяться между взаимодействующими частями.62

Эти критерии подходят к большому количеству сложных объективно существующих реальностей, таких как животные, люди, растения, то есть все живые организмы. Они также подходят к частям организмов, имеющих определенную степень самостоятельности в своем саморегулировании и функционировании: это клетки и органы.

Так как не существует требований относительно четких границ в виде кожи, мембран и т. д. и определение включает только некоторые черты того, что мы называем жизнью, оно становится применимо к более широкому диапазону сложных явлений, называемых «системами», включая системы, состоящие из множества организмов, или системы, в которых некоторые части – живое, а некоторые – нет. Это – группы, сообщества, коллектив, социум, культура, традиции, суеверия, менталитет, политика, экономика, обучение, лечение и погребение.

Все названное и многое неназванное – есть мыслительные процессы различной специфики и различных масштабов.

Эти критерии описывают то, что может получать информацию и, благодаря саморегулированию и самокоррекции в результате кольцевых цепочек причинно-следственных связей, подтверждать справедливость отдельных предположений о себе.

Живое подтверждает свою справедливость своим существованием – продолжая существовать.

Даже сужая границы анализируемого до уровня межчеловеческого взаимодействия и – далее – до человека, мы встанем перед необходимостью целостного рассмотрения того процесса, где физиология, психика и энергетика – только лишь некоторые (пусть даже и основные) компоненты мыслительной системы «человек».

Тем не менее, этих трех элементов достаточно для рабочей – и, что немаловажно, – работающей, модели.