полная версия

полная версияНезнакомый Пушкин и «утаённая» муза поэта

Мадригал

«И, наклонясь, ей шепчет нежно

Какой-то пошлый мадригал,

И руку жмет…»

Среди мелких стихотворений Пушкина, созданных им в ранний послелицейский период, есть четверостишие, ничем особо не примечательное, – типичный салонный мадригал:

« Что можем наскоро стихами молвить ей?

Мне истина всего дороже.

Подумать не успев, скажу: ты всех милей;

Подумав, я скажу все то же»

Тем не менее, к нашему рассказу оно имеет самое непосредственное отношение. Впервые мы находим его в тетради стихов, подготовленных Пушкиным к печати до его отъезда в ссылку на юг в 1820 году. Здесь оно озаглавлено «Экспромт» и не датировано. Как известно, в отсутствие поэта его первый сборник стихов не был издан, и Пушкин, уже будучи в Михайловском, в 1825 году снова редактирует его, придирчиво оценивая достоинство и возможность публикации каждого стихотворения, исключая ряд одних и дополняя другими, вновь созданными.

Однако наш мадригал он оставляет, только меняет заглавие. Перечеркнув «Экспромт», он ставит в заголовке три буквы – «К.А.Б.***» и тем самым из безымянного делает четверостишие посвященным определенному лицу.

В таком виде оно и появляется на страницах первой книги поэта в 1826 году. Спустя три года, выпуская две первые части собрания своих стихотворений, Пушкин снова публикует строки, посвященные К.А.Б., несмотря на всю, казалось бы, их незначительность и каламбурную банальность. Мало того, параллельно с изданиями 1826 и 1829 годов мадригал еще дважды печатается за его подписью в альманахах, изданных в 1827 и 1830 годах.1 Создается впечатление, что, поступая так, Пушкин напоминает о чем-то тому таинственному лицу, что скрыто за инициалами К.А.Б. Эти три буквы так и оставались не расшифрованными до последнего времени, и мы, следуя нашей гипотезе, попытались восполнить этот пробел.

Прежде всего, надо вспомнить, что среди 37 имен своего шуточного «Дон-Жуанского» списка, занесенного накануне женитьбы в альбом Елизаветы Ушаковой, он «увековечил» четырех Екатерин, причем все они названы просто: Катерина-1, Катерина-2 и так далее. Поэтому под инициалами К.А.Б. вполне могло быть скрыто интересующее нас имя. Проштудировав книгу Л.А.Черейского «Пушкин и его окружение», мы из двух с половиной тысяч упомянутых в ней лиц выбрали всех представительниц прекрасного пола, имевших до или после замужества инициалы К.А.Б. Оказалось, что за всю жизнь Пушкина в числе его знакомых, как точно установленных, так и возможных, такие инициалы принадлежали только четырем:

Екатерине Александровне Бакуниной,

Екатерине Андреевне Бороздиной,

Екатерине Александровне Булгаковой,

Екатерине Александровне Буткевич.

Дальше методом исключения следует, что Екатерина Александровна Бакунина – мать первой платонической любви Пушкина Е.П. Бакуниной – была на 22 года старше поэта, то есть почти ровесницей его матери Надежды Осиповны. Лицеист Саша Пушкин был с нею знаком, как и со всем семейством Бакуниных.

Но невозможно допустить, чтобы семнадцатилетний юноша, в условиях приличий того времени, мог позволить себе обратиться к матери своей возлюбленной на «ты», да еще в таком фривольно-легкомысленном тоне. Ясно, что стихотворение посвящено не ей. Екатерина Андреевна Бороздина, как и Екатерина Александровна Булгакова, отпадают, так как знакомство их с Пушкиным состоялось много позднее написания стихотворения, то есть 1817 – 1818 годов. Остается Екатерина Александровна Буткевич.

А если так, то понятно, почему в 1825 году поэт, готовя публикацию своих стихов, меняет заглавие экспромта, написанного и поднесенного Катеньке Буткевич в самом начале их знакомства. Ведь издать свой сборник стихов Пушкин намеревался и готовился еще в 1819 году, во время или сразу после трагедии, разыгравшейся в доме Буткевичей и имевшей скандальный резонанс в светском обществе Петербурга. Тогда ни к чему не обязывающее заглавие над стихотворением надежно скрывало его истинный адресат. Спустя же шесть лет Катеньки Буткевич уже не было. В своем имении, в глуши Новгородской губернии жила графиня Екатерина Александровна Стройновская, и Пушкин, восстанавливая правду прошлого, решительно меняет «Экспромт» на «К.А.Б.***».

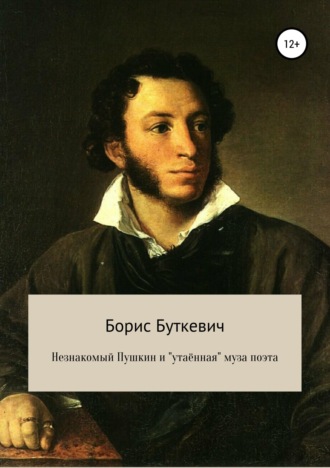

… Мы начинали этот рассказ с портрета Стройновской, написанного на рубеже 1830-х годов, в пору ее зрелости, после ряда томительных лет первого замужества. Но время донесло до нас и другое изображение – миниатюру, на которой она запечатлена, вероятно, вскоре после свадьбы, то есть в 1819 – 1820 году. Миниатюра была опубликована Н.О. Лернером в первом выпуске журнала «Наша старина» за 1917 год, где он писал, что хранится она в семье двух сестер, урожденных Марковых, мать которых была крестницей Екатерины Александровны.

Вторично эта миниатюра воспроизводилась уже в наше время в зарубежном каталоге и находилась в парижской коллекции Сержа Лифаря. Нам дорог именно этот портрет Стройновской, потому что такой она была, живя в родительском доме в Коломне у Покрова.

Такой знал ее Пушкин, посвятивший ей свой мадригал.

Прообраз Карлы Черномора

За строкой «Руслана и Людмилы»

«Известно, – писал пушкинист Щеголев, – что Пушкин, отдавая в печать свои стихи, всегда старался уничтожить все намеки, которые могли бы помочь добраться до действительности».

Так было и с несколькими строфами из IV песни «Руслана и Людмилы», исключенными им из текста поэмы при втором ее издании, в 1828 году. Какие же реалии читались в них? Чтобы ответить, заглянем в его жизнь, в декабрь 1818 года. Пушкин живет в доме родителей, на окраине Петербурга, в Старой Коломне. Его дни заполнены светской суетой, встречами с друзьями, легкомысленными и краткими сердечными увлечениями, участием в литературных сборищах, театром, творчеством. Причем творчеством, пожалуй, в последнюю очередь. За весь год написано всего лишь около двадцати стихотворений, да и то в большинстве эпиграмм, мелких набросков. Урывками продолжает создаваться «Руслан и Людмила».

18 декабря 1818 года Александр Тургенев пишет в Варшаву находящемуся там Петру Вяземскому: «… Сверчок (арзамасское прозвище Пушкина – Б.Б.) прыгает по бульвару и по б… „ Стихи свои едва писать успевает. Но при всем беспутном образе жизни его он кончает четвертую песню поэмы…».

Ох, уж этот беспутный образ жизни! Друзья вразумляют, Тургенев с Карамзиным нравоучениями замучили… А тут еще дома житья не стало. И все из-за кузины любезной, Екатерины Марковны. Казалось бы: сама стихи марает, все им написанное наизусть помнит, сестры Ольги подруга задушевная, и на тебе – насплетничала матери о его сомнительных знакомствах… И откуда только все знает? Старая дева, гусар в юбке… Ну да ладно, он еще припомнит ей эти сплетни… Да кабы только это душу терзало! Ведь вся Коломна, весь свет языки чешет. Еще бы! Такое событие, такой нонсенс! – одну из первых петербургских красавиц, девятнадцатилетнюю соседку его милую, Катрин Буткевичеву, просватали за старикашку-миллионера. Ему же уже за семьдесят!! Тургенев рассказывал, что на обеде у «жениха» только и разговору было, что о предстоящей свадьбе. И не стесняется развратник старый. Ведь он же, в сущности, просто купил Катюшу, как девку крепостную. Когда, бишь, они венчаются? Говорят, что в конце января… Вот тебе и Валериан Стройновский! А что он знает о нем? Ну, старик, граф, сенатор, миллионер, живет тут же рядом в Коломне… Что еще?

За окном зимнее петербургское утро. Пушкин лежит на постели в полосатом бухарском халате, на голове ермолка. Возле кровати – стол, на нем книги, бумаги. Он стремительно пишет, зачеркивает, кусает огрызок пера, снова пишет:

« Я каждый день, восстав от сна,

Благодарю сердечно бога

За то, что в наши времена

Волшебников не так уж много.

К тому же – честь и слава им! -

Женитьбы наши безопасны…

Их замыслы не так ужасны

Мужьям, девицам молодым…

Все к лучшему: теперь колдун

Иль магнетизмом лечит бедных,

И девушек худых и бледных,

Пророчит, издает журнал -

Дела достойные похвал!»

Это вступление к четвертой песне «Руслана и Людмилы». Таким было оно в первом издании поэмы летом 1820 года. Ни черновых, ни беловых автографов этого отрывка не сохранилось, и мы не знаем его вариантов, возможно, отражавших оттенки искрометной и злой иронии поэта, спрятанной за балагурным и шутливо легким бегом стиха. Но Пушкин всегда предельно конкретен, и колдун здесь – это не просто абстракция, синоним злого волшебника; вероятнее, что это вполне реальное лицо, скорее всего – старик граф Стройновский. Такое предположение, конечно, требует доказательств. Мы постараемся привести их, но прежде процитируем еще несколько фрагментов из писем Александра Тургенева к Вяземскому с нашими короткими комментариями.

«2 октября 1818 года… У Жуковского – субботы, и стекается множество праздношатающихся авторов и литераторов…» С осени этого года Жуковский жил рядом с Пушкиным, Буткевичами и Стройновским в Коломне, у «арзамасца» А.А. Плещеева, где у него постоянно бывали Тургеневы, Дельвиг, Баратынский и другие друзья Пушкина. Здесь Пушкин читал им отрывками свою поэму по мере ее написания.

«23 октября 1818 года. Письмо твое, милый друг, получил исправно вчера и вчера же… отдал Карамзину, с которым обедал у Козодавлева…» Осип Петрович Козодавлев – министр внутренних дел, близкий знакомый и приятель графа Стройновского. Следующее письмо дает основание думать, что и он был на этом обеде. «12 ноября 1818 года. Если успею, допишу письмо завтра. Теперь голова кружится, а желудок ворчит от нетерпения и готовясь на польский обед к Стройновскому». Тургенев говорит о предстоящем обеде «по-польски» мимоходом, как о житейской мелочи. Но для нас это свидетельство знакомства и общения со Стройновским людей из ближайшего окружения Пушкина того времени.

«3 декабря 1818 года. Книгу о магнетизме постараюсь отыскать и прислать к тебе. Мне подарил ее автор. Пушкин уже на четвертой песне своей поэмы, которая будет иметь всего шесть». Имеется в виду книга «Живой магнетизм, представленный в историческом, практическом и теоретическом содержании», СПБ, 1818г.

Автор этой книги Д.М. Велланскии, известный профессор медицины и философ, в письме к приятелю говорил о своей книге следующее: «Она отпечатана в половине прошедшего августа (1818г. – Б.Б.) из всех почти мест России приходят ко мне требования на оную… а наипаче русские врачи изъявляют мне благодарность свою».

Строки из письма Тургенева от 18 декабря о времяпрепровождении Пушкина в те дни были приведены выше. Воздержимся пока от продолжения этих цитат, так как следующие интересующие нас выдержки относятся уже к письмам Тургенева 1819 года, и обобщим все предыдущее.

Несколько слов о Стройновском. Граф Валериан Венедиктович Стройновский родился в 1747 году. Владелец обширных имений в Прикарпатской Украине. Получил блестящее европейское образование. Был доктором права и медицины, тонким ценителем и знатоком искусств. После 1812 года – сенатор от Межевого департамента, действительный тайный советник. Отставлен от дел в начале 1820-х годов. Умер в 1834 году. Автор нашумевшей книги «О условиях помещиков с крестьянами» (Вильно, 1809г.) и «Всеобщей экономии народов…» Ч.1-4.(СПБ,1817г.).

Племянник Стройновской Н. Маевский писал, что, имея медицинское образование, граф до старости считал себя великим врачом-практиком, и вслед за сочинительством пространных трактатов по политэкономии его другой страстью было лечить всех и каждого. Друзья, знакомые, родственники должны были выслушивать его длиннейшие консультации и делать вид, что пользуются его рецептами. Как большинство старых людей, Стройновский был в определенной степени представителем своего, уже ушедшего, 18-го века, оставался верен тому, что интересовало когда-то поколение его сверстников. И если в этом плане говорить о медицине, то наиболее новым и сенсационным в конце 18-го века было учение Фредерика Месмера (1734-1815), названное по его имени месмеризмом, а точнее, жизненным месмеризмом (т.е. магнетизмом). Применяя свой метод лечения, Месмер имел громадную практику в Вене и в Париже. Он утверждал, что переводит на больных таинственные магнитные истечения (флюиды), прикасаясь к ним пальцами, или проводя около их тела движения (пассы) руками. Шум, который он наделал своим лечением, и обстановка, при которой оно производилось (на сеансы собиралась масса народа, имелись отдельные кабинеты: по-видимому, не всегда соблюдались правила благопристойности по отношению магнетизера к пациенткам), побудили французскую Академию наук к специальному исследованию его методы. Было дано заключение, что животного магнетизма не существует, что все это отчасти обман или результат воображения.

Биография Месмера во многом сходна с биографией Стройновского. Он тоже изучал в Вене сначала право, а затем медицину, стал доктором того и другого, был любителем и знатоком изящных искусств. Не исключено, что они были лично знакомы и Стройновский в свое время тоже увлекался магнетизмом. Успех книги Велланского вполне мог послужить престарелому и вряд ли обладавшему силой магнетизера эскулапу поводом для применения в 1818 году этого метода среди его петербургских знакомых, особенно женского пола. Маевский же не упоминает об этом, так как слишком прозрачен и не двусмысленен намек Пушкина:

«…теперь колдун

Иль магнетизмом лечит бедных

И девушек худых и бледных…»

Указанные выше книги Стройновского, конечно, тоже были известны Пушкину. В его ближайшем окружении, начиная с Николая и Александра Тургеневых и кончая Карамзиным и Дмитриевым, шла горячая по их поводу полемика. Но Пушкин понимал, что, несмотря на призывы Стройновского к освобождению крестьян от крепостного рабства без права собственности на землю и его пророчества, что иначе Россия все больше будет отставать в своем национальном развитии от Запада, что ей не избежать народных волнений и бунтов, его позиция отличалась от крайне крепостнической скорее по форме, чем по существу. Что панический страх перед реформами, предложенными Стройновским, таких монстров, как попечитель Московского учебного округа П.Н. Голенищев-Кутузов, которому даже Карамзин казался якобинцем, так как, по его словам, превозносил книгу Стройновского и в его кругу ее читали с восхищением, не был обоснован. Что скорее прав был Н.М. Лонгинов, иронически называвший Стройновского «поборником свободы русских крестьян и величайшим тираном крестьян собственных», поскольку последний, владелец многих тысяч душ, так и не перевел их в «свободные хлебопашцы». Точку в этих спорах поставил Александр II, написавший: «В упомянутой книге ничего похожего всем нашим опасениям я не нашел», и, как считали современники, именно за эту книгу, несмотря на все ее мрачные пророчества, даже произвел Стройновского в сенаторы.

с 1815 по 1820 годы в Петербурге выходил журнал «Дух журналов», редактором которого был Г.М. Яценко. При издании журнала он пользовался содействием (скорее всего финансовым) «почтенных особ», пожелавших остаться неизвестными. Освещая разные стороны общественной жизни, этот журнал, будучи, в общем, консервативного направления, отдавал дань модным либеральным течениям. Печатал переводы известных европейских экономистов, таких как А. Смит, Сисмонди и других, «являлся органом партии защитников свободной торговли», поддерживал школу физиократов, активным сторонником и пропагандистом которой был Стройновский.

В крестьянском вопросе журнал стоял на крепостнических позициях, в статье некоего Правдина ратовал за перевод всех оброчных крестьян на барщину, что фактически повторяло предложения Стройновского. Все это позволяет предположить, что одной из «почтенных особ», финансирующих журнал, был Стройновский. Всю эту деятельность престарелого «поборника» свободы Пушкин уместил в две иронические строчки:

«Пророчит, издает журнал -

Дела, достойные похвал!»

Думается, что рассмотренное начало IV песни «Руслана и Людмилы» было написано Пушкиным в ноябре 1818 года2, когда, вероятно, состоялась или была объявлена помолвка Стройновского с Катериной Буткевич, естественно, вызвавшая широкий скандально-насмешливый резонанс в светских салонах Петербурга и бесконечные сплетни, и пересуды коломенских обывателей. Но, несмотря на это, Пушкин до последнего дня, до самой свадьбы не мог верить, что это все-таки произойдет. И кто знает, не отголоском ли тех дней стали потом его строки:

«Письмо Татьяны предо мною;

Его я свято берегу,

Читаю с тайною тоскою

И начитаться не могу…

или слова Маши Троекуровой в «Дубровском»: «Нет, – отвечала она. – Поздно, я обвенчана, я жена князя Верейского… Я не обманывала. Я ждала вас до последней мину ты…».

Однако он наступает, этот, для юного Пушкина, нелепый, противоестественный, тяжкий, как дурной сон, день. В метрической книге Покровской, что в Большой Коломне, церкви 29 января 1819 года появляется запись: «Господин тайный советник, сенатор и разных орденов кавалер граф Валериан Стройновский венчался с дочерью генерал – лейтенанта Александра Дмитриевича Буткевича Екатериной Александровной. Жених вдов, а невеста девица». Поручителями были, Министр внутренних дел Осип Петрович Козодавлев, сенатор и кавалер Павел Пущин, генерал-лейтенант и кавалер Александр Буткевич. Эти поручители интересны как ближайшее окружение жениха и невесты. О.П. Козодавлев, конечно, поручитель со стороны жениха. Он был всего лишь на семь лет моложе графа. Вероятно, основой их дружбы и многолетнего знакомства было сходство общественных интересов и взглядов.

Павел Петрович Пущин, скорее, поручитель со стороны невесты. Жил через дом от Буткевичей, за углом, по Большой Садовой. Его родной брат, Иван Петрович, был отцом друзей Пушкина – декабристов Михаила и Ивана Пущиных. Пушкин был знаком и с сыном поручителя, Петром Пущиным. Мы не располагаем какими-либо документальными материалами или свидетельствами о подробностях этого венчания и, естественно, бывшего за ним торжественного обеда или ужина. Не знаем, кто, кроме, несомненно, многочисленных зевак, присутствовал на церковном обряде, кто был приглашен за свадебный стол…

По запискам Маевского можно предположить, что, кроме поручителей, в церкви и на свадебном обеде могли быть вся семья Буткевичей, их сосед генерал-лейтенант Ивелич, тоже с семейством, граф Д.И. Хвостов, его двоюродный брат А.С.Хвостов, старшая дочь А.Д. Буткевича (от первого брака) Варвара Татищева с мужем Александром Ивановичем, через шесть лет председателем Верховного суда над декабристами… А со стороны жениха? Здесь трудно говорить. Мы не знаем петербургских приятелей и знакомых Стройновского. Возможно, их было тоже не мало, включая и А.И. Тургенева. Могли быть и Пушкины. В любом случае, эта свадьба была «эпохальным» событием в размеренной и скучной жизни петербургской Коломны.

Проходят первые две недели «медового месяца молодых». В эти дни Пушкин заболевает.

12 Февраля 1819 года А. Тургенев пишет Вяземскому: «Пушкин слег, старое пристало к новому, и пришлось ему опять за поэму приниматься…» Наверное, тогда и были написаны строфы, бывшие заключительными в IV песне поэмы:

« Что будет с бедною княжной!

О страшный вид! Волшебник хилый

Ласкает сморщенной рукой Младые прелести Людмилы;

К ее пленительным устам

Прильнув увядшими устами,

Он, вопреки своим годам,

Уж мыслит хладными трудами

Сорвать сей нежный, тайный цвет,

Хранимый Лелем для другого;

Уже… но бремя поздних лет

Тягчит бесстыдника седого -

Стоная, дряхлый чародей,

В бессильной дерзости своей

Пред сонной девой упадает;

В нем сердце ноет, плачет он,

Но вдруг раздался рога звон…» 3

Тургенев – Вяземскому: «19 февраля 1819 года.... Пушкина не видел еще, но он должен быть неприступен…» (курсив наш – Б.Б.). В литературе о Пушкине мы не встречали комментария и попытки объяснить эту фразу Тургенева. Ее трудно понять иначе, как характеристику депрессивного, мрачного настроения Пушкина, его нежелания видеться и общаться с кем-либо.

Что могло быть поводом к такому настроению? На основании чего Тургенев считает, что «он должен быть неприступен»? На что он намекает? Вяземский, конечно, понял смысл этого намека. В конце января того года он был в Петербурге, а может быть, и на свадьбе Стройновского. Отсюда и отсутствие упоминания о ней в их переписке.

«5 марта 1819 года. Пушкин уже на ногах и идет в военную службу…»

«12 марта 1819 года. Пушкин, которого вчера видел у княгини Голицыной, написал несколько прекрасных стихов… Он не на шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уже войною…»

Вяземский – Тургеневу: «24 марта 1819 года. Пришли Пушкина стихи. Я думаю, что он ни хорошо, ни худо не делает, вступая в военную службу. Ему нужно волнение и сотрясение: пускай трясет он себя! По крайней мере фрянок4 не будет…».

Опять же подтверждение того, что Вяземский знает причину мрачного настроения Пушкина в те дни. Эти фрагменты писем отражают вторую, после бессильного негодования и отчаяния, столь естественную молодости реакцию на попранную любовь – уехать, забыть, погибнуть от пули, стать героем… Ведь Пушкину всего двадцать лет!

Сопоставляя даты писем Тургенева, венчания Стройновского, болезни Пушкина, создания им четвертой песни поэмы и принимая нашу гипотезу об его увлечении Екатериной Буткевич в 1817 – 1819 годах, можно смело усматривать в обоих приведенных отрывках поэмы личное отношение поэта к, возможно, драматическому для него событию – фактической продаже его возлюбленной старику Стройновскому.

С присущей Пушкину в те годы блестящей и острой иронией он осмеивает ненавистного ему соперника еще до свадьбы. Когда же она свершается, он уже откровенно, с беспощадностью молодости издевается над старческой немощью жениха. Здесь он бескомпромиссен в своей насмешке, в своем страстном негодовании. Возможным возражением на наше предположение о биографических реалиях этих строф поэмы может служить следующее.

В критических статьях и разборах «Руслана и Людмилы», наряду с признанным влиянием на поэму рыцарских романов и русских былинных сказок, в статье В. Сиповского («К литературной истории поэмы») есть объяснение беспомощности всесильного Черномора перед плененной им Людмилой. Оказывается, согласно одному из старинных поверий, «чародеи и волшебники «любовью» могли наслаждаться только тогда, когда она им давалась добровольно: над любовью бессильна была их наука». Думается, что такое объяснение не только не противоречит нашему предположению, но, напротив, подкрепляет его. Надежно прикрываясь этим повернем, Пушкин предельно реалистично изобразил элементарную житейскую трагедию семидесятилетнего новобрачного. Здесь у него нет ни слова, ни намека на сказочную неизбежность сюжетной ситуации.

Пушкин не уехал, не стал военным, не сражался в горах Кавказа. В середине июня 1819 года он простудился и снова заболел, а по выздоровлению уехал к отцу в деревню. Но перед отъездом, где-то в конце июня, он написал стихотворение «Дорида»:

«В Дориде нравятся и локоны златые,

И бледное лицо, и очи голубые.

Вчера, друзей моих оставя пир ночной,

… но среди неверной темноты

Другие милые мне виделись черты,

И весь я полон был таинственной печали,

И имя чуждое уста мои шептали

В вариантах этих строф, связанных, как принято считать, с именем легкомысленной петербургской дамы полусвета Ольги Масон, читаем:

«…B ее объятиях забылся я душой…

Темноволосую я видел красоту…

И кудри черные и черные ресницы…

Другой мне чудились знакомые черты…»

Со слов Маевского (как и на ее портрете) мы видим Стройновскую темноволосой с синими (голубыми) глазами. Стихотворение появилось в печати в феврале 1820 года, еще до ссылки Пушкина на юг. Можно считать, что своими последними строками и вариантами к ним оно как бы открывает тот широко известный цикл лирики поэта, отражающий его «таинственную северную любовь» – загадку, так и не разгаданную пушкинистами.

Прошло восемь лет. В 1828 году поэма «Руслан и Людмила» вышла в свет вторым тиснением. Кроме указанных, Пушкиным по разным причинам был изъят из нее еще ряд строф, в том числе и тех, что, возможно, также таили в себе отголоски прежних тревожных смятений его души:

« Руслан, не знаешь ты мученья

Любви отверженной навек.

Увы! ты не сносил презренья…»

Время подлечило сердечные раны, сгладило остроту переживаний. Да и критики шумели о безнравственности отдельных строк поэмы. Всеми полузабытый восьмидесятилетний граф, окруженный вниманием и заботой тридцатилетней супруги, доживал в глуши имения свои последние годы. Уже далеким прошлым был для Пушкина 1819 год. Теперь, создавая «Онегина», он «сквозь магический кристалл» все пристальней всматривался в знакомые ему черты Татьяны, видел в ее судьбе – судьбу Екатерины Стройновской…