полная версия

полная версияПробуждение историка-профессионала (из дневниковых записей автора)

Моральные устои, необходимость постоянной сверки с ними зачастую остаются незамеченными со стороны и государственных структур, и социальных институтов, и преподавательского актива. Однако моральная устойчивость и в данной (научно-практической) сфере, закреплённая в фундаментальных правах человека (исследователя и преподавателя), что нашло отражение в соответствующих инструкциях, является возбуждающим фактором и неизбежно ведет к взрыву. Его проявлением может стать историческая синергетика и наука прав человека.

Характеризуя сложившуюся ныне ситуацию соотношения достоинства личности и прав человека, приходишь к выводу о том, что потенциальная возможность их разнонаправленного, одного к другому, движения, означает их «умаление» и затем на этой основе «обогащение». Мы должны быть едины в том, что права человека выступают и как моральная реальность (коренятся в достоинстве личности), и как юридическая реальность (в международных актах, в конституциях и законодательствах, хотя в Конституции Республики Беларусь, где и подчёркивается возможность их реализации, нет определения сути этих прав), и как социальная реальность. В нашей схеме синергетического цикла место этого «обеднения» – в волне зарождения нового порядка, когда наблюдается созидательная роль случайности и сказывается автономный моральный статус личности. Расширение и развитие точек бифуркации неизбежно приводит к обновлению социума и утверждению обогащающихся прав человека как социальной реальности, коренящихся в достоинстве нравственно возвышенной личности.

В центре концептуальных установок исторической и в целом социальной синергетики стоит творческая личность. Она определяет и хáос и порядок, обновляет общественные и государственные структуры, актуализирует их деятельность, объединяет социум на широкой основе, сближает его с окружающей средой. Идея и явление достоинства личности – права человека фактически нацелены на возвышение личности, придают историческому пути, включая современность, и историографии вполне закономерный характер.

Оценивая сложившуюся ныне ситуацию в плане соотношения достоинства личности и прав человека, приходишь к выводу о том, что действительно потенциальная возможность их разнонаправленного, одного к другому, движения характеризуется, по меньшей мере, как их «обеднение» (по терминологии Л. Ф. Евменова). Мы едины в том, что права человека выступают, во-первых, как моральная реальность (коренятся в достоинстве личности); во-вторых, как юридическая реальность (в международных актах, в конституциях и законодательствах, (напомним, в Конституции Республики Беларусь, где и подчёркивается возможность их реализации, нет, к сожалению, определения сути этих прав); в-третьих, как социальная реальность. В нашей схеме синергетического цикла место «обеднения» – в волне зарождения нового порядка, когда наблюдается созидательная роль случайности и сказывается автономный моральный статус личности. Развитие точек бифуркации неизбежно приводит к обновлению социума и утверждению, и обогащению прав человека как социальной реальности, коренящейся в достоинстве личности.

Синергетика особенно привлекает своим обращением к личности, причём ОБЫЧНОЙ, КАК ТАКОВОЙ, независимо от занимаемого ею положения в обществе и государстве. Если известный марксист Г. В. Плеханов рассуждал о роли личности в истории, имея в виду выдающуюся личность и вместе с тем детерминированную объективными условиями, представители синергетической парадигмы наделяют такой ролью ЛЮБУЮ ЛИЧНОСТЬ – в масштабе той или иной области занятий, страны и мира. Совсем неслучайно, что произведения главным героем которых является ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, человек, лишенный обстоятельствами жизни основных прав, человек достоинство, которого оскорблено и унижено, получают всеобщее мировое признание, выразившееся в присуждении их автору Светлане Алексиевич Нобелевской премии, «ибо она утверждает главное, без чего не может жить человек и само человечество: непобедимость добра и достоинства, любви и сострадания…».

Освоение синергетической парадигмы вызывает потребность привести примеры применения её эффектов на более широком исследовательском поле, в частности для решения конкретных задач белорусской исторической науки и формирующейся науки прав человека.

В условиях происходящей интеграции наук дальнейшее развитие синергетической двигательной силы даёт возможность выйти на новый рубеж – разработать компьютерную программу под названием «Через личность из прошлого в будущее». Её модель уже создана нами. Программа нацелена на изучение социальных источников с опорой на достоинство личности. С одной стороны математика, с другой – философия показывают действенность сопряженной с достоинством личности исторической синергетики, ее высокий положительный потенциал.

№8 Детерминированный хаос как теория действия в современных условиях[28]

Исходной установкой теоретико-методологического подхода были следующие положения:

1) Результатом кризиса исторической науки в конце XIX – начале XX века явилось появление социальной истории, в которой после Второй мировой войны особое внимание исследователи обратили на личность. (Погибли миллионы ни в чём неповинных людей: возник вопрос, так для чего же рождается человек?). Однако в нашей, белорусской, науке по-прежнему господствует не личность, а событие. И если в рефератах диссертаций всех уровней она называется, то только в историографической части. (в докторских работах её количество, подумать только, порою доводится до 500 и более в названиях приведённых ссылок).

2) Открылась возможность более точного (математически точного в полном смысле) приближения к исторической истине – через личность (творца истории, её собирателя и хранителя, исследователей, постоянно обращающихся к ней, но умалчивающих о том, кто они) с её такими характерными чертами, как сознание, подсознание (психика), практика речи, в действительности нами не используемых.

3) В системе социально-гуманитарных наук история, можно сказать, занимает центральное место: она доводится до сегодняшнего времени и просто обязана взаимодействовать с ними (философией, социологией, политологией, экономической наукой и т.д.).

Наше творчество оказывается прикованным к личности. Эта возникшая объективная потребность соответственно предопределила путь и средства её решения, обусловленные позитивизмом – междисциплинарность на основе совокупности различных научных дисциплин.

Хорошо известно, что наука в целом, включая историческую науку, развивается поэтапно, проходя через периоды отпочкования и интеграции, интеграции и отпочкования. Наука знает советский период интеграции, на смену которому пришла отраслевая наука, уже вступившая в новый, современный, период интеграции. К сожалению, белорусская наука «застревает» в периоде отпочкования, когда проблемы, в отличие от науки других стран, решаются в узко направленном русле. При всех достижениях такого подхода (впечатляющие операции в медицине, привлекательные теоретические построения, большой и разнообразный фактический материал) он не обеспечивает в должной мере дальнейшее развитие науки.

Нельзя не видеть такие явления, как неспособность медицины гарантировать определённые заболевания от неминуемых рецидивов, или показать практическую ценность философских умозаключений, или преодолеть «фактографическую болезнь» в исторической науке.

Автор докторской диссертации «Германия во внешней политике Беларуси (1990–2015 гг.», защищённой в сентябре 2016 г., попытался выйти за узкие рамки отраслевого подхода. Правда, попытка оказалась явно неудачной, так как основывалась на анализе событий приёмами смежных наук. При этом были допущены грубые (как ни странно, типичные для диссертаций) ошибки теоретико-методологического характера, недопустимые в научной работе. Историческая наука призвана решать не тактические, а стратегические задачи – раскрывать тенденции развития. Грубейшая из ошибок это искажение, по незнанию, или недопониманию, общенаучного метода «Восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному» (теории), когда автор ограничился лишь абстрактным. Фактически он опустился до уровня кандидатской диссертации, ранее защищённой им по этой же теме.

Автор другой докторской диссертации, защищённой в октябре 2016 г., столкнулся с трудностью иного порядка, работая над темой «Беларусь у гады Вялiкай Айчыннай вайны (1941–1945 гг.) у адлюстраваннi айчыннай гiстарыяграфii». Он не безуспешно пытался адаптировать методологию истории к особенностям своего историографического исследования. Просматривается авторская концепция проблемы – в фактографии роли компартии до и после перестройки, а не в процессе углублённого изучения факта как события, или как сообщения источника, или как научно-исторического факта, отношение к которому в последнее время явно субъективизировано.

К сожалению, расширяя фактологию исследования, соискатель пожертвовал работами, опубликованными за пределами республики, а заодно и В. Быковым. Тем самым был нарушен принцип системности. Проигнорирован вышеназванный общенаучный метол восхождения, что лишило автора возможности правильно сформулировать цель работы и достигнуть её. Более того, как можно положение, выносимое на защиту, растягивать на полную страницу (что такое «положение»?). Автору оказались недоступными и те научные принципы, и тот понятийный аппарат, которые определяют периодизацию истории и её отдельных процессов[29]. В диссертации отсутствуем теоретико-методологический анализ историографической литературы.

С учётом действующего фактора отраслевой исторической науки (как и в первом случае) и того положительного, что сделано автором (выявление и предоставление нового историографического материала, его анализ на основе методологии истории и суммирование), рассматриваемую диссертацию можно признать, как состоявшуюся.

Хотя по защищаемым диссертациям в целом можно заключить, что их резюме (суть) не отвечает своему назначению, что господствует тезис «Правда – у каждого своя», что «фактографическая болезнь» стала хронической; она мешает определить цель работы. Хемингуэй говори, что ум у человека проявляется, если он правильно поставил цель и достигает её.

В этом отношении (будем самокритичны) вызывает некое сожаление во периодически проводимые Институтом истории НАНБ научные конференции по методологии истории с последующей публикацией их материалов. Необходимая и крайне полезная сверка исследований с растущими требованиями современной теоретико-методологической основы науки (методология – связывающее звено теории и практики). Но какова концепция этого нашего форума, директивного для историков республики? О нём можно судить, уже исходя из официального названия конференций и их публикаций – «Методология исследований истории Беларуси». Сразу ассоциируется вопрос: «Неужели у белорусов национальная методология истории, или индивидуальная, в соответствии с тезисом «Правда – у каждого своя»!? Подтверждением такого вывода является приведенный выше типичный пример низкого теоретико-методологического уровня наших диссертаций, включая докторские диссертации.

Общим пороком нашего гуманитарного знания стал и продолжает оставаться уход исследователей от представления личности как единого человеческого организма, биологического, или социального, наделённого сознанием, психикой и языком, во взаимоотношении с внешней средой. Не касаясь других наук (о них и в целом – речь на презентации недавно опубликованного уникального философского труда мирового уровня «Логика достоинства и свободы личности»[30]), отметим только, что указанный недостаток особенно порочен для исторической науки Беларуси.

Теоретической основой целостного подхода к событиям исторического прошлого и настоящегоr, как нам представляется, является идея детерминированного хаоса (или просто – хаóса). Имеются в виду его отношение не к стохастическим (случайным) системам, как таковым, с их беспорядком в обычном понимании хаоса, а к динамическим – управляемым – системам. В настоящее время теория хаóса востребована со стороны многих научных дисциплин, в т.ч. экологии, биологии, медицины и других. Только не со стороны социальной системы коммуникаций и её подсистем (социологической, политологической, экономической и т.д.). Как ни странно, она не востребована в историческом знании, в частности в исторической науке Беларуси.

Учитывая наши минимальные потребности и не претендуя на всю полноту доступного знания, отметим, что возникновение ситуации детерминированного хаоса (своеобразное проявление его сути на данный момент) обусловлено следующими обстоятельствами:

1) Нелинейностью, когда в системе с её глобальностью обнаруживается хотя бы одна неустойчивая точка колебательного типа.

2) Хаотичностью поведения системы, действующей в трёхмерном пространстве, а также в двухмерном или одномерном пространствах; это может проявиться на определённой стадии действия динамических систем.

3) Чувствительностью к начальным условиям действия таких систем, когда все их точки первоначально приближены одна к другой, а затем их траектории могут произвольно и значительно разойтись.

На основе детерминированного хаоса были практически решены многие жизненные проблемы. Назовём некоторые из них:

– в области социальной экологии объяснены взаимоотношения сообществ между собой и окружающей средой;

– в биологии – установлена зависимость прироста населения от плотности населения;

– в медицине – раскрыты патологии сердечных циклов, появление приступов эпилепсии, нередкое нарушение подвижности глаз;

– в философии – выход в свет вышеупомянутого коллективного труда «Логика достоинства и свободы личности», важнейшей идеей которого явилось утверждение того, что права (свободы) коренятся в достоинствах человека;

– в историографии – появление такой парадигмы, как историческая синергетика, уточнение правил периодизации исторического процесса и его отдельных сторон, анализ нарративного источника через сравнение состояний личности в новейшей истории. (По другим разделам истории такой анализ пока невозможен из-за отсутствия языковых словарей, работа над которыми ведётся.)

Особенно примечательна в этом отношении историческая синергетика (гр. synergeticos – совместный, согласованно действующий. самоорганизующийся) (см.: Сидорцов, В. Н. Беларусь в XX веке: нетрадиционное представление истории / В.Н. Сидорцов, И.А. Кандыба, М.М. Равченко. – М. : МАКС Пресс, 2010. – С.10–23.). В ней чётко просматриваются вышеуказанные обстоятельства. Так, присущие синергетике точки аттрактора притягивают или отталкивают те или иные образования, что указывает на нелинейность системы. Синергетические волны цикла «Зарождение нового порядка» и «Сохранение порядка» свидетельствуют о хаотичности системы. А точки бифуркации (раздвоения) – доказательство того, что их траектории значительно разошлись относительно первоначального состояния. Способность к самоорганизации говорит об открытости системы и наличии в ней коренного начала, гарантирующего ей выносливость и долголетие.

И всё же, до настоящего времени мы не можем сказать определённо, что существует явный сигнал, указывающий на явление детерминизма. Однако, поскольку детерминированная система развивается по одному и тому же сценарию от отправной точки с её маленькой погрешностью, можно убедиться в наличии такого процесса. С этой целью необходимо предпринять следующие действия:

1)

Выбрать состояние системы для тестирования и провести его;

2)

Найти несколько подобных или почти подобных состояний,

3)

Сравнить их развитие во времени.

Такой подход даст возможность реtшить задачу, так как возвращение к системе должно помочь в установлении причины её появления. Над этой проблемой следует думать. При этом неукоснительно соблюдать правило: относиться к изучаемому явлению в рамках объекта как единого целого с его внутренней и внешней стороны.

В качестве образца (модели) мы предлагаем систему, состоящую из трёх элементов 1) обычный анализ событий; 2) анализ нарративного источника; 3) компьютерный вариант нарратива – триаду. Рассмотрим этот вариант.

Составными элементами такой возможности должны быть социологический, психологический и лингвистический словари, компьютерные операции и анализ результатов.

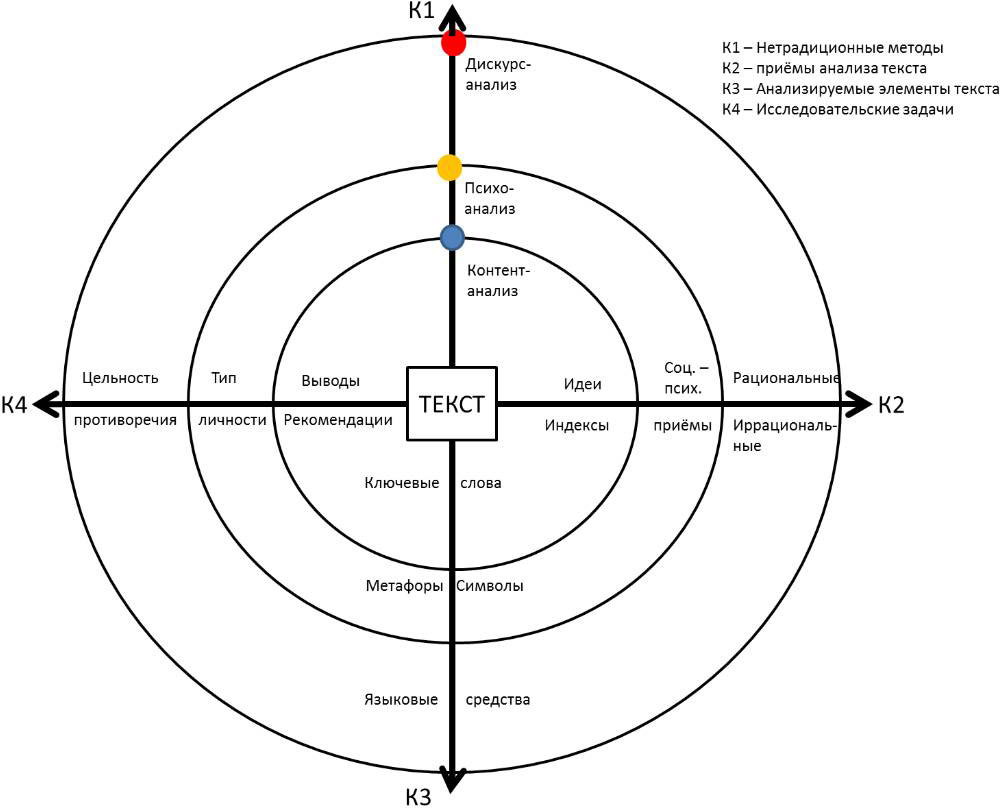

Для проведения операционных действий были созданы четыре модели: 1) модели сочетаемости нетрадиционных методов и классических подходов в исследовании текстов нарративных документов; 2) информационная модель многомерного хранилища данных; 3) функциональная модель процесса обучения; 4) многомерная логико-графическая модель нарративного исследования и обучения. Если первая из них определяет логику действий, то последующие – шаги информатизации процесса в многомерном пространстве. Обращает внимание последняя модель, объёмная, представленная в виде куба, грани которого содержат информацию о задачах исследования, об исторических фактах, о процессе обучения и методах (три грани).

Рис. 1. Упрощённая модель нетрадиционных методов и классических подходов

в исследовании текстов нарративных документов (4)

Основные действия производятся в соответствии с ориентирами, представленными на рис. 1, – от центра окружности и по её кругам.

Овладение современной теоретико-методологической основой исторического исследования и обучения истории с учётом достижений педагогики и психологии, уровня аудитории и премудростям её практического использования – гарантия роста профессионализма и воспитания достоинства личности.

Приложения

1. Методологический анализ наиболее характерных диссертаций, защищенных в 2012/2013 – 2016/17 учебных годах.

25 октября 2012 г. Октябрь оказался богатым на события в нашей жизни. Здесь и конференция по методологии истории, и выход Вики на историческую сцену со своей экстравагантной темой, и «саморазоблачение» Е. К. Новика, и обсуждение диссертации Е. Н. Балыкиной, и др. Но всё по порядку.

– Радует тот факт, что Е. Н. Балыкина вышла, наконец, на финишную прямую, которая должна привести её в ряды кандидатов педагогических наук. Темой её диссертации была актуальная проблема («Реализация компетентностного подхода к осуществлению самостоятельной работы студентов исторических специальностей с применением электронных учебных изданий»). Задал ей несколько вопросов о цели, концепции, значимости исследования. Она показалась несколько растерянной, но была поддержана некоторыми присутствовавшими в части значимости работы. Пришлось затем выступить и пояснить, что 1) формулировка цели всё же повторяет название диссертации, а должна содержать мысль, предвосхищающую результат исследования; 2) преподавать историю необходимо так, как её исследовать, но с определённым учётом требований педагогики и методики преподавания. Не важно, о каких вузах идёт речь, гуманитарных (исторических) или негуманитарных 3) её работа должна носить практико-ориентированный характер, т. е. иметь определённую ценность для познания истории и её воспитательной ценности. Привёл конкретный пример, где положения и выводы диссертации могут быть востребованы.

Нами создана компьютерная программа для использования историками, изучающими личности в прошлом, таких в совокупности методов, как контент-анализ, психоанализ и дискурс-анализ. Диссертация весьма кстати для разработки методических указаний по применению программы. Следует продумать, как это сделать, включая эту разработку в качестве примера апробации.

16 ноября 2012 г. В духе обновлённых программ кандидатского минимума проанализировал докторскую диссертацию С. А. Елизарова на тему «Формирование и функционирование системы административно-территориального деления БССР (1919–1991 гг.)». По прочтении автореферата возник ряд вопросов методологического характера. Задал соискателю три из них:

1)

Что такое «система» применительно к Вашей теме?

2)

Не подменяется ли Вами понятие «административно-территориальное устройство» понятием «административно-территориальное деление»? Попрошу снять моё подозрение хотя бы путём констатации критериев самостоятельности «деления» по отношению к «устройству», которое Вы характеризуете как более широкое понятие. Какие понятия остаются в «устройстве» после исключения из него «деления»? Каковы черты самостоятельности «деления»?

3)

Назовите основной принцип периодизации, в частности, критерий выделения периодов, именно, административно-территориального деления, а не «устройства».

Несмотря на пробелы в ответах, можно согласиться с тем, что автор заслуживает присуждения степени доктора наук за раскрытие роли административно-территориального деления в административно-территориальном устройстве БССР.

15 января 2013 г. По поручению П.И.Бригадина произвел экспертизу докторской диссертации Д. С. Лавриновича «Общероссийские либеральные партии и организации в общественно-политической жизни Беларуси (1905–1918 гг.)». Обратил внимание на методологию предоставляемой к защите диссертации. Оказалось, что она носит обычный характер 50-летней давности. На примере своей работы с 5-курсниками популярно объяснил соискателю высокой учёной степени его недопустимые ошибки.

Формулировки темы диссертации, проблемы, цели, концепции и особенно резюме не соответствуют требованиям современных теоретико-методологических подходов. Название темы («Общероссийские либеральные партии и организации в общественно-политической жизни Беларуси (1905–1918 гг.») вызывает большое сомнение. Не ясно, какова специфика деятельности этих структур на территории Беларуси (в сравнении с другими регионами империи)? В анализе темы хотелось бы видеть харизматических лидеров. Не просматриваются теоретико-методологические основания докторской работы. Из ключевых слов лишь одно (западноруссизм) соответствует теме диссертации; и т. д. Соискатель обещал внести соответствующие поправки в диссертацию и автореферат и показать мне накануне заседания совета 24.12.13.

24 января 2013 г. Первой была заслушана защита кандидатской диссертации Е. Н. Докуновой на тему: «Советские военнопленные на оккупированной территории Беларуси: условия содержания, сопротивление (1941–1944 гг.)». В докладе соискателя говорилось главным образом о разработанных фашистами нормативах содержания военнопленных, об оценке этих нормативов. Задал предварительно известный ей вопрос, сравнивала ли она условия содержания советских и немецких военнопленных соответственно в немецких и в советских лагерях, если «да», то пусть уточнит цель диссертации. Последовал ответ, который меня не удовлетворил.

Поддержал соискателя в её обращении к роли личности в истории. Отверг обвинение витеблян в том, что она не рассматривала психо- и дискурс- анализы в исследовании. Это не входило в её обязанности, поскольку она защищалась по специальности 02, а не по специальности 09. Хотя на деле и прибегала к этим методам. Сравнение положения пленных в немецких и советских лагерях – задача дальнейшего исследования Е.Н. Докуновой

На защите диссертации А. В. Бурачёнка «Развiццё прадпрымальнiцтва ў фабрычна-заводскай вытворчасцi Беларусi (1861–1918 гг.)» поставил вопрос о создании образа предпринимателя на материале написанной работы. А в выступлении сравнил две рассмотренные на заседании совета диссертации по совершенно новым темам в отечественной истории. Если диссертация А. В. Бурачёнка отличается последовательностью и логичностью изложения (автор фактически осуществил её верификацию, однако сделал её на старой методологической основе), то диссертация Е. Н. Докуновой в методологическом отношении вышла на современный уровень научного исторического исследования. А. В. Бурачёнку следует в дальнейшей работе заняться созданием типа личности предпринимателя в этом регионе бывшей Российской империи, т. е. персональной историей. Надо «биться» не в поисках евреев, белорусов или дворян в предпринимательской среде, а в выявлении деловых и иных качеств личности в этом новом социальном слое, складывавшегося в то время.

23 февраля 2013 г. Сопоставляя первоначального и окончательного вариантов резюме докторской диссертации Д. С. Лавриновича (после неоднократных консультаций автора со мной), можно констатировать:

1) ключевые слова уже действительно относятся к месту и времени рассматриваемых конкретных событий и процессов;

2) можно признать в основном правильно сформулированными цель и методология исследования, социально-политическая и практико-образовательная значимость сделанных в работе выводов и обобщений;