полная версия

полная версияГрааль и Откровение Иоанна Богослова. Философия благородства

В любом человеческом собрании есть правила и порядки, и если вы придете в какое-нить собрание и будете нарушать заведенные в нем порядки выставят вас за дверь как хулигана. Дал ли Христос своей будущей церкви правила и порядки? Или вообще промолчал на эту тему? Как мы уже не раз показали, Христос проповедывал любовь, всепрощение и тому подобное и не очень, так сказать, увлекался установлением правил и порядков. Но сказать, что Он вообще не дал абсолютно ни одного правила тоже нельзя. Правил в Его проповедях не густо, но они таки есть. Если осмыслить и обобщить с этой точки зрения все речи, сказанные Христом, то можно их разделить (приблизительно и условно, разумеется) на три, как бы, тематических раздела. В первом, самом объемном и самом важном будет тринитарное учение о том, что Он есть воплотившийся Бог, вочеловечившееся второе Лицо Святой Троицы. Это учение Он подтвердил бесчисленными чудесами и на этом учении зиждутся наши с Ним отношения. Собственно в этом суть христианства. В следующий раздел мы отнесем идеальные нравственные заповеди. На этих заповедях должны бы зиждиться наши отношения друг с другом. Давайте еще раз как следует, вдумчиво и внимательно вникнем в следующие слова – идеал человеческих отношений, понимаемый как идеал общественности, основанный на абсолютных моральных принципах. Это идеал любви, который предложил человечеству Христос. Почти все христиане, чувствуя свою несостоятельность относительно этих практически неисполнимых заповедей, мысленно держатся на как бы некотором расстоянии от Христа. То есть они как бы Его признают, но живут своей жизнью, далекой от Христа, при этом как бы откупаясь от Него, например, пожертвованиями или покупкой свечек, превращая, таким образом, храм в кормушку для служителей. Храм, таким образом, становится не местом любви и близости во Христе и вокруг Христа, но местом жертвы, где можно пожервованием откупиться от обязанности исполнять заповеди. Но с момента жервенного распятия Христа такая парадигма религиозной жизни была оставлена в прошлом иудейского народа. Христос в своих проповедях не раз повторял «милости хочу, а не жертвы». Не надо больше откупаться пожервованиями. Искупительная жертва уже принесена. Надо собираться и как-то друг друга любить, или хотя бы как-то пытаться учиться любить. И вот теперь давайте о правилах. Работа пастырей, отцов и учителей обычно сводится к проповеди учения и моральных заповедей (а то ж мы их не знаем, вообще впервые слышим). И полная тишина о тех немногих правилах, которые озвучил Христос. Например, вот правило: не называйте никого отцом, учителем, наставником. Ясно, что это не моральная заповедь, а именно правило, и кому не понятно, что при не соблюдении этого правила все будет по Фрейду, а не по Христу? Или еще пример – даром получили даром давайте. Или еще пример – на тайной вечере Христос сказал, чтобы делали так в Его воспоминание. Агапа (застолье) должна быть главным способом и инструментом эклесиальной любви. Вот, собственно и все правила. Ну, разве что омовение ног можно добавить и то, как Христос выгнал торгующих из храма. И ведь посмотрите на Православную церковь. Ну, сплошь правила! И ни одного из выше перечисленных. Сплошь бюрократическое законничество, которое и делом и словом обличал Христос во время своей земной проповеди. А вера в церковный бюрократизм (как и обрядоверие) – это блуд духовный.

Дисциплина всегда предполагает власть. И ересь власти подобна ереси закона и как бы из неё вытекает. В чём суть власти? Власть – это возможность изменить или наоборот не менять что-то по своему решению, желанию, произволению. В отношениях между людьми потенциальная власть – это возможность, тогда как актуализация власти – обыкновенное насилие. Например, кто-то кому-то говорит: отдай вещь или ударю. Выбирается то насилие, которое меньше. Лучше лишиться вещи, чем получить удар и потом всё равно лишиться вещи. Но ни на то, ни на другое человек не согласен. Выбор очень ограничен, выбирается меньшее зло. Полная власть, без даже маленького выбора – это просто удар. Власть в чистом виде – это насилие в чистом виде, когда нет согласия, но есть подчинение. Но другой пример: врач велит больному выпить горькое лекарство, больной слушается. Больной признаёт над собой власть врача. Но если взглянуть глубже, то здесь нет власти и подчинения т.к. есть общее согласие в том, что больному надо выздороветь. Власть появилась бы в том случае, если бы больной сказал врачу: скажи что выпить или ударю. Но как потом поверить врачу: то ли он сказал выпить? Ведь обман – это тоже насилие в чистом виде.

Может ли власть, например, божественная, быть благом, добром? Можно было бы сказать, что власть Бога над человеком – это добровольная человеческая покорность Богу основанная на доверии. Т.е. не согласие с повелением, потому что оно понятно, а предварительное согласие на все настоящие и будущие повеления не зависимо от понимания, по вере в Божий о себе промысел. Но эта власть, как и в случае с врачом, не есть насилие, а тогда власть ли это? Принуждение в любви – это изнасилование. Лучше быть избитым, чем изнасилованным. "Непорочностью" тогда можно было бы назвать покорность по вере, т.к. сама вера, доверие, в данном случае, уже и есть любовь на спиритуальном уровне, т.е. любовь свободная. Для спиритуала доверие и любовь суть одно. А возможность здесь тоже – потенциальная власть, но кого над кем? Рассуждая о свободе и власти, надо учитывать разницу спиритуальных величин. Между Богом и человеком нет такой разницы (у тварной личности, тем более у нетварной нет ни качества, ни количества), а значит, и нет власти, и даже само сотворение не есть власть. Сама разница – это понятие тварное, и разность может быть только между тварным и тварным. Языческое понятие о Боге (кстати, вот оно где обнаруживается!) обязательно видит разницу между Богом и человеком, и оправдывает ею власть как насилие, и не только Бога над человеком, но в том числе и человека над человеком. Имя Бога – Господь, это имя есть символ и образ понятный людям теперешней, здешней жизни. Но Филадельфийской церкви будет открыто новое имя, "Имя Моё новое" (Откр. 3. 12).

Когда насильник, рвущийся к власти, начинает мечтать о Граале или искать его, чтобы использовать для власти, он делает это напрасно, не понимая характера Божественной власти над природой. Божественное вмешательство, несмотря на кажущуюся чудесность, всегда оздоравливает, приводит в нормальный, естественный и первозданный порядок. Например, чудеса Христа именно этим и отличались от волшебства и магии. И эта власть не достижима для злодея, мало того, она и не нужна ему. Божественная воля не проявляется как власть или как божественное насилие. Человек чувствует как бы веление своего собственного идеального я, ведь совесть это именно – со-весть, т.е. весть не только от Бога, но и от человека самому себе, стремление образа Божия соответствовать самому себе, самосохраниться, что возможно только в синергии, в согласии, в соучастии. Но если так, то, что такое бунт? Бунт это и есть выпадение из согласия и следствием этого является насилие. Бунт всегда катится сверху вниз. Возмутился сатана, и вслед за ним отпала целая гроздь ангелов: "Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на землю" (Откр. 12. 4). Чтобы лучше это понять, надо уразуметь смысл видения лестницы Иакову. "И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака" (Быт. 28.12). У ангелов ( в том числе у двойников) нет равенства, и их общение иерархично, по цепочке. Как было бы, например, если бы человек очень молодой и глупый не мог достойно оценить и проявить подобающее уважение к человеку старому и очень мудрому. Здесь как бы не может быть экклесической точки, и вместо неё нужна цепочка из близких друг к другу точек, т.е. цепочка посредников один не намного выше другого, чтобы была возможность друг друга понять и справедливо оценить. И если на каком-то звене цепочки произошла ссора, бунт, то цепочка оборвалась и простецу закрывается доступ к мудрецу. Люди не равны из-за неравенства своих ангелов-двойников. Но экзистенциалы уже о неравнестве даже не вспоминают, и, таким образом, для людей неравенство временно. А для ангелов оно изначально и постоянно, и поэтому для них отношения власти и подчинения (лестница) должны вести к Богу, в противном случае нижние ступени не хотят и не должны слушаться вышестоящих. Бунт – это разрушение лестницы, и ангелы уже не "восходят" по ней к Богу.

"Господь господствующих" (Откр. 19. 20) – это власть против власти, насилие против насилия. Всякое насилие на земле карается насилием Божественным: "схвачены" и "брошены" (Откр. 19. 20.). Патриарх Ной пророчески учредил насильное усмирение бунтующих насильников: Ханаан, т.е. насильники (уголовники) должны быть в рабстве. На земле был введён институт власти, предназначенный карать грубое зло, разбойное насилие. Бунт власти (ересь николаитов) в том, что властители оборачивают свою власть не против разбойников, а против честных людей (рабство). Для этого власть они объявляют добром (в принципе, т.е. не вынужденным злом против зла), и суть власти объявляют священной, восходящей к Богу, к Его природе. Но нигде не сказано что Бог – это власть, как, например, Бог есть Любовь. Власть становится идолом, которому сладострастно служат похотники власти. Это-то лицемерие и ненавидел Христос: "Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и Я ненавижу" (Откр. 2. 6). Когда Христос говорил: "отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Мф.22. 21), то Он имел в виду, что, прежде всего надо отдавать Божие Богу, ибо какое сравнение Бога и кесаря? И когда Христос говорил: "князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так" (Мф. 20 25), Он имел в виду не то, что надо уже упразднить мирскую власть. Наоборот, Ханаана нужно держать в узде. Но внутри церкви должно быть по-другому! Власть, как церковная реальность, расцвела пышным цветом с четвёртого века, и с тех пор появилось глухое, но заметное и нарастающее в веках противостояние между церковным начальством и преподобными, т.е. нравственно святыми. Насильники всегда стараются обосновать свою власть теоретически, желая заставить именно признать, согласиться. Но соглашаться и признавать как раз нельзя. Можно и надо только терпеть: "Здесь терпение и вера святых" (Откр.13. 10).

Государственная власть с помощью силовых структур должна защищать жертв от агрессоров, святых от грешников, честных и мирных людей от жуликов и насильников (полиция от внутренних, армия от внешних). В этом предназначение и суть власти в мире как самоорганизации человечества для самосохранения и благополучия. А поскольку каждый человек подвержен искушениям на нечестность и агрессивность, то власть нужна государственная и над всеми. Вопрос только в том, какая форма власти нужна на данном этапе морального прогресса, т.к. только и единственно этот прогресс имеет значение для благополучия человечества. Власть в государстве предполагает моральное превосходство начальствующего над подчинённым, и, в конце концов, проблема власти – это проблема морали. Т.е. власть должна быть у морально безупречных и направлена против грешников, но на практике уголовные и почти уголовные, по сути, организации и главы мафиозных структур всегда стремятся к власти, используя обман и насилие. А, достигнув её, душат всякую критику (обскурантизм), и вот тогда создаётся культ власти. Но поскольку в реальности культ власти не может быть перспективным с точки зрения идеалов человека и общества, временный застой в этом случае не надежен, и начинается ускоряющийся упадок. Однако, зачем же о грустном? Разве не бывают благополучные периоды в истории человечества? Бывают, но представители власти, даже вполне хорошие и справедливые никогда и нигде не были даже просто культурной, тем более нравственной элитой (за исчезающе малым исключением). Они и не должны ею быть. полицейский и солдат, какого бы высокого ранга они не были, должны знать своё место, иначе они станут насильниками, создавая причину и повод к созданию альтернативной армии и полиции.

Общественность

Давайте, как бы возращаясь к системе Аушры, рассмотрим внимательней серый треугольник, т.е. общественность во всех ее проявлениях. Ведь, если треугольник (воздух) находится в самом верху иерархии стихий, то, как мы уже неоднократно писали, некая идеальная общественность должна быть целью божественного творения, а значит и смыслом жизни вообще человека, как образа божия в этом мире. У кого-то серый треугольник является третьей функцией и представляется, как некая влекущая мечта, у кого-то он – вторая функция и является по жизни главным творчеством и самовыражением. Это в левой восмерке. Правая восмерка общественность не видит как красоту, но, тем не менее, общественность является неотьемлемой частью любого человека и вообще человеческой жизни, раз уж она даже в системе Аущры имеет свое место и, так сказать, наличие. Жизнь без общественности ущербна, неполноценна, ведет к болезням. Однако, как это ни странно, но в некоторых религиозных традициях, например, в той же Православной Церкви среди традиционных ценностей на первом месте стоит культ одиночества, и еще смирения. Странное сочетание, не правда ли? На практике одиночество никогда со смирением не сосуществует, но многочисленные жития и другие труды православных писателей прямо и косвенно восхваляют именно это сочетание. Хотя непонятно зачем в одиночестве смирение, ведь для смирения нужны другие, с кем это смирение и было бы реальностью. Без других само смирение не есть достоверная реальность. Одиночество и смирение вместе это нереально даже в воображении. А вот сочетание одиночества и гордыни очень даже реально, чему можно привести бесчисленные примеры. Однако, культа общения и общественности в Православии не существует, поэтому смирение рассматривается всегда как свойство отдельного человека. А поскольку православная культура уже многие века идет по пути изображения (о чем мы говорили), то и смирение в сочетании с одиночеством можно рассматривать или как чисто канонический литературно-житийный образ (в житйной литературе), или как маску, лживую роль, фальшивый образ, лицемерный имидж (в реальной жизни). В реальной церковной жизни, в психологии и мировоззрении ее участников, мы можем наблюдать культ одиночества, а не культ отношений, и культ богоугодной личности, а не культ богоугодного общества. Из этого проистекает культ посредника, восходящий к существующему в подсознании людей архетипу жреца времен неолита. К этому надо прибавить господствующее мнение о том, что Дары Божии, Дары Духа Святого даются не обществу, а этому посреднику, т.е. богоугодной личности или коллегии богоугодных личностей, и уже через них потом они даются, или, лучше сказать, выдаются маленькими порциями каждому прихожанину. Все официальные церкви и конфессии представляет собой клерикально-бюрократические институты, культивирующие чувство вины, чтобы обслужить в психоаналитическом смысле: выявить чувство вины и страха и удовлетворить инфантильную жажду наказания. Что касается идеала человеческих отношений, понимаемого как идеал общественности, то такого понятия, например, в Православной Церкви не существует. Ни пастыри, ни овцы ничего об этом не знают. Не слышали и не читали. Интересно, не правда ли? Как это можно быть христианином и не поинтересоваться, чего же хотел Сам Христос? Что Он обличал и что предлагал, о чем мечтал и чего добивался? Разве не должен Христианин быть единомышленником Христа?

Феномен общественности изучает психология (социология) и философия. Феномен идеальной общественности никто пока не изучал. Наберите в Google, например, слова: экклесия, синергия, истина, идеал общественности. И вы поймете, что мы с вами говорим об этом первые. Об этом молчат все, в том числе православные. Просто общественность и идеальная общественность чем-то, наверное, отличаются, но даже чтобы хоть раз просто собраться вместе, нужны время, желание (даже энтузиазм и целеустремленность), а кроме этого, еще и немалый организационный труд, а то и денежные затраты. Это мы к тому, что не всякая общественность стоит того, чтобы все это вкладывать. Но мы можем сами подумать, даже пофантазировать и помечтать, и, наконец, сообща (а это уже начало общественности) решить: какая общественность нам была бы действительно и приятной, и полезной, и даже необходимой.

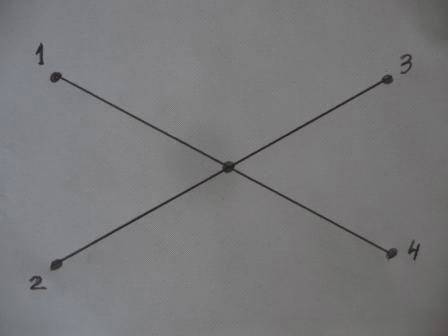

Культурный уровень человечества растет. К чему бы это? Куда направлен вектор этого прогресса? Общепринятая мораль, например, не стоит на месте. То, что раньше было вполне простительным, приличным, допустимым в обществе, через века кажется грубым и асоциальным. Впрочем, современные фильмы болевой порог в это области сильно повышают, но все таки… Почему так много в этой книге (особенно в этой главе) мы заняты тем, что стараемся проницательно, дотошно и придирчиво обличить еще более простительные, незаметные, тонкие, интеллигентные грешки? Почему хотим заинтересовать читателя этим обличением? Ради чего? Отвечаем: ради близости. Если читатель заметил, речь почти всегда идет о максимальной близости в человеческом общении. Человек бесконечен и непостижим, почти как Бог. Тем не менее, в человеческих отношениях необходимо некое понятие, знание о другом человеке, человекословие, так сказать (как богословие). И о каждом человеке – своё, единственное человекословие. А что мы имеем в реальной жизни? Общаясь с человеком, мы настолько его не видим, что можно сказать, что мы пользуемся его внешностью, душевной и телесной оболочкой для того, чтобы общаться совсем с другой, предполагаемой, а точнее воображаемой нами личностью. Ведь воображаем мы то, что нам хочется, что приятно. И наша оценка и уважение относятся, может, не полностью, но в очень большой мере именно к той предполагаемой и воображаемой личности. Допустим, мы – экзистенциалы и нам знакомо состояние: вот я. И допустим теперь мы мечтаем по-настоящему испытать состояние: вот ты, или вот мы. Т.к. если раньше что-то подобное и испытали, то теперь хотим как следует изучить и проявить внимание к этому, так сказать феномену. К тому же мы можем и вообще сомневаться, не было ли то, что раньше испытывали обманчивым впечатлением? Ведь надо, как минимум, истинно оценить человека, проявить к нему справедливое уважение. Это значит точно его увидеть. Увидеть его дух. Но разве это возможно? Ведь дух человека невидим, непознаваем. Как он проявляется или обнаруживается? В отношениях? Но наше отношение к нему, как и мнение о нём – это почти всегда ересь о человеке, на которую он никогда не согласится (если узнает в точности что это за мнение и отношение). Да, взаимное уважение – вещь весьма и весьма проблематичная. Эту проблематичность проиллюстрируем упрощенным примером, который попытаемся пояснить еще и рисунком. Итак, отношения (если упростить), например, двух приятелей, можно изобразить схемой, представляющей две пересекающихся линии, как буква Х, с точками на конце каждой линии:

Всего четыре точки, И каждая обозначает уровень оценки человека и уважения к нему.

Первая точка (слева вверху) – настоящее, но скрываемое, высокое понятие о самом себе, тайное самоуважение.

Вторая точка (слева внизу) – настоящее, но скрываемое, не высокое мнение о друге.

Третья точка (справа вверху) – высокое, показное мнение о друге, демонстрируемое из вежливости, из нежелания обидеть.

Четвертая точка (справа внизу) – показное мнение о себе, скромное, но ненастоящее.

У другого приятеля тоже есть аналогичные точки. Таким образом, всего точек – восемь. Длина линий и соответственно расстояние между точками может означать дистанцию в отношениях, т.е. количество и качество контактов в период времени. Например, – столько-то встреч в год, и с такой-то степенью близости (откровенности, искренности, доверия и т.д.). Если есть взаимная симпатия и дружба приятна, то обычно дистанция сокращается. Точки немножко сдвигаются к центру, при этом обнаруживается притворство третьей и четвёртой, и вылезают, т.е. дают себя почувствовать первая и вторая. И, казалось бы, в минуту откровенности и сближения вдруг обнаруживается взаимное неуважение. Наступает кризис, ссора, спиритуальный конфликт. С другой стороны, в результате откровенности, всё же, проявляются не проявленные до этого качества души, которые раньше были неизвестны друг другу, и настоящее уважение к другу (по вторым точкам) возрастает. И если приятели не расстаются, то точки смещаются и остаются на новом месте. И так до нового кризиса. Как видим, ссора может оказаться творческим моментом, приближающим к новому, более глубокому взаимопониманию и взаимоуважению. И как видим, кризис сближения, рождающий настоящее уважение, отличается от культа одинокого православного смирения, в котором люди не сближаются, но избегают сближения. Вежливое избегание это чисто православное поведение особенно у попов (это ж супер специалисты по христианской любви)

Чисто теоретически можно предположить, что все эти точки могли бы сойтись в одну точку, которая могла бы быть неиссякаемым источником счастья и даже бессмертия (если в этом участвуют не два человека, а четырнадцать или больше). Нулевая дистанция в отношениях – это точка полной близости, в которой человек мог бы быть виден и знаем целиком. Но этого приятного и прекрасного чуда не произойдет, даже если будет твёрдое решение терпеть и не расставаться. В лучшем случае останется более или менее приемлемая для всех дистанция. Дело в том, что люди оценивая, созерцают друг друга двойниковыми глазами, и к согласию не приходят. У каждого свой двойник, поэтому нет общего созерцания и общая точка невозможна. То, как человек видит себя со своим двойником и то, как его видит другой с его двойником, не совпадает. Они видят и оценивают в себе и друг в друге часть целого, и каждый не ту часть что другой, ведь двойниковое зрение нецелостно. Спиритуальная похоть, например, воспринимает и хочет спиритуальное в человеке отдельно от всего остального, и, главное, отдельно от Бога. Похоть – это желание отдельной части, и, как известно, такое внимание неприятно. Хорошо иллюстрирует всё это астрология и психологическая система Аушры. Таинственное указание на греховное созерцание, т.е. нецелостное восприятие, дано нам в третьей главе Бытия: "И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло" (Быт. 3. 22). Здесь надо обратить внимание на то, что не "как Мы", но как "один из Нас". Это значит, нарушился, извратился образ тринитарного Бога в человеке, стал как бы усечённым.

Точка, в которую должны слиться все восемь, а точнее просто все точки, так как мы уже говорим об экклесии, – это и есть эклезическая точка, из которой, например, можно соборно обращаться к Богу в соборной молитве. Этот вывод вполне в традиции христианского богословия, вспомним об учении Григория Паламы. Точка у Паламы называется "Сердце" или "Ум", т.е. только собранный в точку человек может по настоящему обратиться к Богу. Это обращение тоже называется "Ум" или "Умная молитва". В полном идеале "Ум" должен быть соборным, тогда он и достигнет совершенства. "Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный" (Мф. 5. 48).

Итак, мы предположили, что нулевая дистанция, т.е. некая соборная точка в экклесии и есть непременное условие идеальных человеческих отношений, блаженства, идеального здоровья и бессмертия. И, ясное дело, первое необходимое условие для нулевой дистанции – это высочайший уровень культуры. И надо признать, что самый элитарный на сегодняшний день уровень культуры, который можно было бы найти в самой наивысочайшей части общества самых наицивилизованнейших стран далеко не достаточен для достижения нулевой дистанции в человеческих отношениях… очень далеко. Идея морального абсолюта, например, по настоящему еще даже не обсуждалась в мировой философской общественности. А ведь именно эта идея здесь и нужна.

Нулевая дистанция без нравственного совершенства невозможна, а нравственное совершенство без нулевой дистанции бессмысленно. Нравственное совершенство в одиночестве – абсурд, в самом плохом смысле, в том числе и православное смирение. Дружеская близость как дитя, зачинается с наслаждением, рождается с болью. А потом радует и утешает всю жизнь. Она требует не только таланта, но и терпения. Проявив интерес к идее нравственного совершенства, человек становится зрячим, он видит другого. Это решает много проблем в общении и делает нулевую близость достижимой. Потому что главный упрек в экзистенциальной обиде таков: "Ты же не знаешь меня! Вот ты уже ко мне относишься, оценил меня, поставил на место. Но ты знаешь только часть меня, причем не самую лучшую. Я больше. Осталось множество граней, глубин, которые ты по своей слепоте не видишь. Такое нецеломудренное, нецелостное общение с частью меня противоестественно. Оно мучительно, потому что такое общение – извращение и разврат". Общение может быть извращенным, противоестественным, поэтому болезненным. В мире сем оно в основном такое и есть. Поэтому умеренная дистанция в обществе спасительна от тяжелых стрессов и болезней. Дистанция – признак интеллигентности. Люди попроще ближе друг к другу. Если человек примитивный, но цельный и простой, ему проще жить, т.к. такие же как он друзья его видят целиком. Но сам-то он во многом слеп, и это для более культурного человека может оказаться болезненным, потому что восприятие слишком нецелостно. Общий знаменатель слишком примитивен. И не только дистанция, но даже некий апартеид иногда неизбежен. Ибо самое доброе намерение иногда оказывается как, например, головотяпство в экологии. В этом случае вежливое избегание оправдано.