полная версия

полная версияСемейная история

Первым управляющим Ставропольским отделением в 1895–1896 годах и начальником А. В. Никифорова стал коллежский асессор Болеслав Константинович Плятер-Плохоцкий. Он получил юридическое образование в Санкт-Петербургском университете и работал до своего назначения в Ставрополь бухгалтером и контролёром в других отделениях Госбанка. В Ставропольском отделении выдавали ссуды под залог процентных бумаг, зерна, сахара и других товаров, обменивали и разменивали кредитные билеты, открывали текущие счета, принимали срочные и бессрочные процентные вклады, а также как вклад «на хранение» ценные бумаги, золото, серебро, драгоценности.

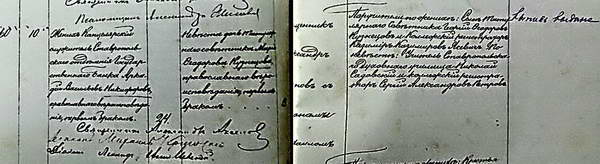

Какими-то из этих операций ведал и Аркадий Никифоров. Он попал в коллектив, где практически все штатные сотрудники имели, как минимум, среднее образование. Ему полагался оклад порядка 400 руб., а к нему ещё столовые и квартирные деньги – всего около 800 руб.[91]. Для юноши, выросшего в семье с определённым уровнем материальных и духовных потребностей, но в стеснённых условиях, это была неплохая основа, на которой уже можно было строить свою собственную семью. И вчерашний реалист времени не терял. В октябре 1896 года в его личном деле появляется прошение о разрешении на «первый законный брак»[92]. Это могло означать только то, что он уже успел сделать предложение будущей жене, и оно было принято. Препятствий начальство не увидело, и 10 ноября 1896 года в соборе Казанской иконы Божией Матери, построенном на Крепостной горе, одной из самых высоких точек Ставрополя, в 1843-47 годах, 24-летний Аркадий Васильевич Никифоров венчается с 19-летней Марией Феодоровой Кузнецовой[519], дочерью титулярного советника Феодора Симеонова Кузнецова[93][1033].

Мария Фёдоровна родилась 11 августа 1877 года в Ставрополе. Её отец, Фёдор Семёнович Кузнецов, служил в Ставропольской Контрольной Палате[94]. Мать, Екатерина Моисеева Ми(е?)зецкая[1034], происходила из ставропольских мещан, была дочерью «отставного кандидата», по всей видимости, интендантской службы Моисея Савинова Мизецкого[1409] и его жены Варвары Ивановой[95][1410]. У Марии было три брата, Георгий [520], Гавриил [524] и Фёдор [525], а также две сестры, Наталья [521] и Антонина[96][523]. Екатерина Моисеевна скончалась в 1923 году, оставив своим детям дом № 83 на Верхнеподгоренской (Верхнеподгорной, ныне Подгорная) улице Ставрополя[97]. На этой улице, судя по всему, и Кузнецовы, и Мизецкие жили не один год – фамилии сразу нескольких представителей обоих родов встречаются в источниках неоднократно[98]. Подгорное, историческое предместье Ставрополя, начало застраиваться в 1833 году, располагалось оно непосредственно под Крепостной горой, в оврагах и буераках. Небольшие домики ставились своими хозяевами без плана и согласия, как кому удобно, поэтому три Подгорные улицы были узкими, с неожиданными поворотами и скатами, настоящий лабиринт. Большинство домов сохранилось там до сих пор практически в первозданном виде. С одной стороны нынешняя Подгорная ограничена высокой горой с кафедральным собором, зато вниз открывается панорамный вид на утопающий в зелени Ставрополь. Если бы у домов была память, то они бы помнили о помолвке и свадьбе молодых Аркадия и Марии…

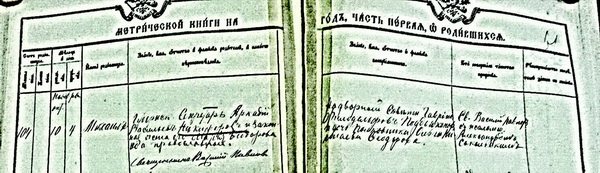

Дожил ли Василий Никифоров до свадьбы младшего сына, порадовался ли за Аркадия? Успел ли узнать о родившейся 11 августа 1897 года внучке Клавдии[99][149]? Хочется в это верить. В 1900 году у Аркадия и Марии рождается вторая дочь Валентина[151], а 10 октября 1901 года на свет появляется долгожданный сын Михаил[100][152]. Нельзя исключить, что были и другие дети, скончавшиеся в младенческом возрасте.

Как и его отец в молодости, Аркадий Васильевич служит усердно и много, не отказывается от командировок и разных поручений начальства. Его карьера медленно, но верно идёт вверх, в 1898 году он уже упомянут в документации отделения как коллежский регистратор: со 2 января 1898 года он классный чиновник VIII разряда[101]. Его ценят, в 1899 году оказывают денежную помощь при болезни жены, в 1901 и 1905 годах дают продолжительные отпуска по оставшимся неизвестными семейным обстоятельствам. Приблизительно в это же время он получает и чин губернского секретаря, что отражено в записи о рождении его сына Михаила[102].

Особенно важно отметить, что семейные ценности Никифоровых продолжают сохраняться и в семье Аркадия: его сыну только два года, а он в 1903 году уже испрашивает стипендию на его будущее обучение в Ставропольской мужской гимназии, лучшем среднем учебном заведении города[103]! Безусловно, хорошее образование оставалось для Никифоровых абсолютным приоритетом, и беспокоиться о нём следовало как можно раньше. Всерьёз восприняли просьбу молодого отца и городские власти, а это значит, что подобная предусмотрительность была в порядке вещей. На прошение, написанное Аркадием Васильевичем унаследованным от отца аккуратным каллиграфическим почерком, пришёл ответ из канцелярии Ставропольского губернатора (им в то время был выдающийся государственный и военный деятель, колоритный генерал-лейтенант Николай Егорович Никифораки). Двухлетний Миша Никифоров был «зачислен кандидатом для определения, по наступлении очереди, в пансион Ставропольской гимназии на счёт казны, на вакансии, назначенныя для детей местных дворян и чиновников, и документы его отосланы Директору означенной гимназии»[104]. Предусмотрительность Аркадия Васильевича можно объяснить и горьким личным опытом: его отец не мог просить в своё время о подобном, так как был в это время разжалован. Не из-за этого ли Аркадию и пришлось так долго ждать возможности поступления в приготовительный класс Александровского училища, а потом учиться с товарищами на несколько лет младше себя?

Однако Михаилу Никифорову не суждено было поступить в Ставропольскую гимназию. С 30 апреля 1905 года его отца переводят служить помощником контролёра в Елисаветградское отделение Госбанка (Кировоград, ныне – г. Кропивницкий, Украина). В распоряжении о переводе Аркадий Васильевич упомянут уже в чине коллежского секретаря, то есть чиновника Х класса[105]. Однако с 1845 года этот чин не давал более права на личное дворянство, а лишь на почётное гражданство. Но уже следующий чин титулярного советника, который имел, например, тесть Аркадия Фёдор Кузнецов, такое право обеспечивал. И Аркадию Никифорову оставалось совсем немного, чтобы достичь социального статуса деда, отца и тестя, а то и превзойти их. Семья Никифоровых, члены которой на протяжении столетия поднимались наверх, исключительно благодаря образованию и незаурядным личным качествам, упорству и прилежанию по службе, в третьем известном нам поколении демонстрировала свою устойчивость. Вместе с Аркадием Васильевичем к новому месту службы мужа уезжала из родного города с его широкими улицами-бульварами, садами и горами Мария Фёдоровна с тремя маленькими детьми.

Аркадий Никифоров ревностно принялся за должностные обязанности на новом месте, хотя Елисаветград – второстепенный по сравнению с губернским Ставрополем уездный город – мог его по прибытии разочаровать[106]. Но по его деятельности это незаметно, напротив, его карьера ускорилась. Он временно замещает бухгалтера отделения, потом контролёра, затем его утверждают в должности инспектора мелкого кредита, то есть он работает непосредственно с людьми, с заёмщиками, вникает в их проблемы. А 11 мая 1906 года ему присваивают очередной, важнейший чин IX класса – титулярного советника – и права личного дворянина[107]. Вряд ли его отец Василий Фёдорович дожил до этого дня, но, возможно, за себя и мужа успела ещё порадоваться этому Александра Прокопьевна. 11 мая 1909 года Аркадий Васильевич получает чин коллежского асессора (а следующий в иерархии – уже надворный советник), через год – существенную прибавку к жалованию, с 1000 до 1200 руб. А с 1 августа 1911 года главу семьи переводят в Курское отделение Госбанка, в город Новый Оскол[108].

В Новом Осколе семья обустраивается, казалось бы, надолго, дети идут учиться. Можно предположить, что девочки обучались в известной даже за пределами города Ольгинской (Её Императорского Высочества княжны Ольги Николаевны Романовой) женской гимназии. А Михаил, как в своё время его отец, поступил в Новооскольское реальное училище, «мужскую гимназию» – так её называли жители, ведь другого среднего учебного заведения для мальчиков в городе не было. Архивные сведения о коллежском асессоре, инспекторе мелкого кредита Аркадии Васильевиче Никифорове имеются в адрес-календарях Курска за 1913, 1914, 1915 годы, но затем информация о нём пропадает. А в Государственном архиве Курской области в деле «О личном составе чинов Курского Отделения Государственного Банка, практикантах и прикомандированных лицах за 1913 год» в кратком списке на производство в чин значится следующее: «Курское отделение имеет честь представить при сем на срок 1 октября сего года установленные списки нижепоименованных чинов Отделения: 1) Инспектора мелкого кредита А. В. Никифорова, для производства в чин надворного советника»[109]. Но если он получил этот чин, к чему, по всей видимости, не должно было быть никаких препятствий, почему в более поздних адрес-календарях А. В. Никифорова продолжают упоминать как коллежского асессора? Этот эпизод его жизни пока остаётся неразгаданным, как и многое в дальнейшей судьбе Аркадия и его жены Марии.

Революцию 1917 года старшие Никифоровы встретили в Новом Осколе, там же, на Старооскольской улице, они жили и год спустя[110], пока сын Михаил доучивался в училище. Вскоре от событий иностранной интервенции и Гражданской войны семья бежала к родным в Ставрополь, но когда и как Аркадий и Мария Никифоровы закончили свою жизнь, узнать не удалось…

Михаил Никифоров

В воскресенье 4 (17) ноября 1901 года в церкви Великомученицы Варвары, построенной в 1848 году у городского кладбища Ставрополя, после поздней литургии долго не смолкали колокола, в храме свершалось таинство Крещения. Нарядных младенцев в кружевных крестильных платьицах и одеяльцах держали на руках их восприемники, крёстные родители, принимавшие на себя серьёзные обязательства помогать своим духовным чадам в течение всей жизни, а в случае сиротства – заменить им родных отца и мать. Холодный день поздней осени не мог нарушить общего приподнятого настроения. Трёхнедельного Мишу Никифорова[152], родившегося 10 (23) октября в семье губернского секретаря Аркадия Васильевича Никифорова и законной жены его Марии Фёдоровны, от купели приняли уважаемые люди дворянского сословия: надворный советник Гавриил Филодельфов Поддьяконов и дочь полковника Ольга Николаева Феодорова. Крещение совершал священник Варваринской церкви Василий Павлов с псаломщиком Александром Сокольским. Так было записано в свидетельстве о крещении Михаила, выданном в Ставропольской духовной консистории[111]. Скорее всего, семья жила тогда недалеко от Варваринской церкви, поэтому в ней и крестили новорождённого.

После таинства новый член Церкви сладко спал, а его родители, наверное, устроили дома скромный праздник по случаю того, что Господь даровал им после двух дочерей ещё и сына-наследника. Отец, мать и крёстные родители смотрели на Михаила и думали, какая судьба ждёт мальчика? Что готовит ему жизнь? Надежды были только на хорошее: отец служил в Госбанке и пользовался уважением, мать не могла нарадоваться на новорождённого, рядом были две маленькие сестрёнки, крёстные родители, которые желали младенцу всяческого добра и счастья в жизни. Никто из них и подумать не мог, что всего через 16 лет, в октябре 1917 года, весь их мир, в котором они своим трудом выстраивали благополучие для себя и детей, таким же хмурым осенним днём будет снесён до основания, а Михаил уже на пороге юности будет вынужден кардинально поменять свои жизненные ориентиры и ценности, фактически отказаться от семейной истории и прошлого.

Детство Михаила прошло в уездном Елисаветграде Херсонской губернии, где на тихих улочках, среди садов он играл с мальчишками, ждал ёлки и скромных подарков на Рождество, шёл с сёстрами и родителями с первой в своей жизни исповеди в храме, где весной и осенью болел простудами, учился читать и писать, готовился к поступлению в гимназию. Ни у кого не было сомнений, что он, как его дед и отец, должен получить хорошее образование, чтобы потом строить собственную карьеру. Поступление мальчика в приготовительный, а особо подготовленного ребёнка сразу в первый класс было торжественным моментом в жизни семьи. Для этого отец должен был подать прошение директору гимназии, где указывал сословную принадлежность, степень своего образования, род занятий, размер годового заработка, прибыль от имущества или капитала. На основе этих данных руководство гимназии делало вывод о возможности или невозможности данных родителей содержать ученика и обеспечить ему нормальные материальные и моральные условия для обучения. Родители также обязывались одевать детей в соответствии с установленной формой, обеспечивать необходимыми учебными пособиями, беспокоиться о выполнении всех правил гимназии. Будущего гимназиста ждали серьёзные вступительные испытания в актовом зале, среди чужих людей, его будущих наставников. Самым важным экзаменом был Закон Божий – по нему судили о благонравии ученика. Но знать буквы, немножко читать, считать, а иногда и писать тоже было необходимо.

С августа 1911 года семья Михаила уже жила в Новом Осколе Курской губернии, где в местном отделении Госбанка продолжил службу его отец. И в гимназию, вернее, в мужское реальное училище Михаил этой же осенью пошёл именно там. Вряд ли ему было легко – друзья, знакомые места и всё, связанное с годами раннего детства, осталось в Елисаветграде. Но скучать было некогда. Русский, немецкий, французский языки, география, история, философия, словесность, теория поэзии, политические науки, математика, физика, природоведение, теория коммерции, технология, рисование и, конечно, Закон Божий – всё это полагалось освоить, выучить, сдать экзамены. Разница в учебных планах гимназии и реального училища к началу ХХ века почти стёрлась, она и раньше состояла почти исключительно в отсутствии у реалистов основных «страшилок» гимназистов: латыни и других древних языков. Но зато в реальном училище больше часов отводилось на естественно-научные и математические дисциплины, а также на изучение иностранных языков – и это действительно означало погружение в реальность, в современный быстро меняющийся мир.

Новый Оскол стал новой малой родиной для Михаила после Ставрополя и Елисаветграда. Город тоже стоял на реке, левом берегу Оскола, и возник в середине XVII века, во время строительства Белгородской оборонительной черты. Царь Алексей Михайлович Тишайший не постеснялся дать ему своё имя, так и назвали: «Царёв Алексеев». Но уже в 1655 году городок был переименован в Новый Оскол, а его сосед Оскол, находящийся выше по течению одноимённой реки, получил название Старый Оскол. 23 мая 1779 года Новый Оскол назначен уездным городом Курского наместничества. В феврале 1780 года императрица Екатерина II утвердила городу уездный герб. Верхняя часть его представлена гербом Курской губернии, вторая (нижняя) часть – щит, на котором изображены «три большие рыбы, называемые вырезуб, ловящиеся в реке Оскол, каковых в других нигде не встречается»[113].

С проведением в 1896 году через город железнодорожного пути экономика Нового Оскола заметно оживилась. Две каменные церкви – Успенская Соборная (1803) и Богоявленская (1859) украшали облик города.

К моменту переезда в Новый Оскол семьи Никифоровых почти весь город был отстроен одним человеком – уважаемым купцом 1-й гильдии Пантелеймоном Ивановичем Дерябиным. Он был членом строительной комиссии Уездного Собрания и являлся отцом четырёх дочерей – неудивительно, что старался оставить как добрую славу о себе, так и хорошее наследство дочкам.

Многие дома в центре (только каменных было 36), а иногда сплошь вся улица, как, например, Почтовая, принадлежали ему лично или другим членам семьи Дерябиных. Жилой дом самого П. И. Дерябина с резным деревянным крыльцом, на котором он часто запросто принимал посетителей на виду у горожан, тоже стоял тут, далее каменный дом его управляющего, потом здание Дерябинского банка… В адресах того времени указывался обычно не номер дома, а фамилия владельца. В Новом Осколе это должно было вызывать немало курьёзов, например, такой:

– Где Вы проживаете, милостивый государь?

– На Почтовой улице, в доме Дерябина. А Вы, сударь?

– Так и я на Почтовой, в доме Дерябина. Не имею чести Вас знать.

– Так я на углу живу, в начале Почтовой, на косогоре.

– Ааа… А я в самом конце, у церкви.

Именно этот адрес: Почтовая улица, дом Дерябина, Михаил укажет как место своего проживания в 1919 году[114]. В доме П. И. Дерябина жила вся семья Никифоровых[115].

Мужское реальное училище или «гимназия», как его называли сами жители, находилось на Вяземской улице (улица Володарского). Нетрудно догадаться, что и оно было построено по инициативе того же П. И. Дерябина и Земской управы. Ныне в нём размещается районное управление образования (д. 26)[116]. Сохранилось и здание женской Ольгинской гимназии, где должны были бы учиться сёстры Михаила, если только семья смогла позволить себе обучать всех троих детей. Но, зная о приверженности Никифоровых к получению образования и о чиновном положении отца, почему-то хочется верить, что и сёстры Михаила надевали на себя пелеринки гимназисток и оттирали пальцы от чернильных клякс. В служебных анкетах уже взрослых сестёр Никифоровых есть упоминания об окончании ими средней школы. В любом случае Мария Фёдоровна не могла не стараться дать и дочерям максимально широкое образование.

Казалось, налаженную жизнь семьи и её надежды на будущее детей ничто не в силах нарушить. Между тем события в стране и в мире развивались стремительно. Далёкая от Курска и Нового Оскола русско-японская война 1904-05 годов закончилась позорным поражением для России, а почти неощутимая в провинции, за исключением некоторых крупных городов, первая русская революция 1905-07 годов сделала Россию конституционной монархией. Ведущие государства Европы разделились на два военно-политических блока: Антанта и Тройственный союз, противоречия в интересах которых становились острее буквально с каждым днём. Российская империя примкнула к странам Антанты. В стране нарастал национал-па- триотический угар, одновременно с недовольством самых разных групп населения своим положением и государственной политикой. Множились революционные группы и партии, некоторые откровенно ставили своей целью свергнуть монархию. Летом 1914 года после убийства в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда спусковой крючок военной машины был сорван – 31 июля в России была объявлена всеобщая мобилизация и разразилась война, о масштабах которой поначалу было трудно даже догадываться. Начавшись под звуки патриотических фанфар, она не принесла стране ни великих побед, ни славы, ни единства. Первая мировая война вовлекла в свою орбиту миллионы людей, явилась детонатором краха четырёх империй, в том числе Российской, прологом волны революций, самой масштабной из которых в 1917 году станет опять-таки российская.

Хотя ни отец, не сын Никифоровы мобилизации не подлежали, жизнь семьи не могла не измениться – сначала медленно, постепенно, с введением ограничений на продукты, с ростом цен, с появлением первых похоронок и госпиталей, с множившимися неудачами на фронте и призывами к населению всеми силами и средствами помогать славной российской армии. Война вошла в жизнь и быт людей как неизменный фон, и годы отрочества и ранней юности Михаила Никифорова пришлись как раз на это непростое время. Политическая жизнь в уездных городах развивалась вяло, появлялись небольшие группы кадетов, эсеров, кое-где – и социал-демократов, но по большому счёту очень долго в провинции ничего не менялось. Люди надеялись только на скорое окончание войны.

Но всё изменилось в одночасье в начале 1917 года с появлением известий – а по телеграфу они пришли быстро – о Февральской революции в Петрограде. Кто-то встретил их с непониманием и страхом, кто-то – с облегчением и надеждами. Вместо старой власти стали формироваться новые органы, временные исполнительные комитеты, хотя их возглавили по большей части те же люди, что и ранее. В Новом Осколе комиссаром Временного правительства стал помещик Арсеньев, чьё имение крестьяне сожгли в 1905 году. Чуть ли ни ежедневно проходили митинги и собрания, была упразднена полиция, и вместо неё порядок поддерживали какие-то непонятные отряды, часто вступавшие в стычки между собой. Жизнь становилась всё менее безопасной, даже в небольших городах. Но Михаил продолжал учиться: поступив в приготовительный класс гимназии в 1911 году, в 1917-18 учебном году он окончил 6-й, то есть прилежно переходил каждый год из класса в класс. За этими строчками из справки об окончании Новооскольской мужской гимназии[117] на самом деле стоит целый разрушенный мир, мир его родительской семьи. В феврале 1917 года он лишился своей прежней политической оболочки – монархии, а в октябре и своей сути – российской старой сословно-чиновничьей иерархии, частной собственности и вообще всей истории, традиций, памяти.

В конце августа 1917 года Новооскольский уезд был объявлен на военном положении. Запрещалось проводить собрания, агитировать, распространять воззвания. Тем не менее, власть большевиков в самом городе утвердилась достаточно спокойно. 3 декабря 1917 года в Новом Осколе было созвано объединённое собрание Совета рабочих и крестьянских депутатов и представителей уездной организации эсеров. Оно обсудило телеграмму Курского губернского Совета, в которой предписывалось сместить с должности всё ещё работающего уездного комиссара Временного правительства и для управления уездом образовать новый Революционный Совет. Он был создан 6 декабря, однако по своему составу оказался эсеровским и стремился ограничить влияние большевиков в уезде. 10 декабря 1917 года большевики Нового Оскола объединились в партийную организацию и развернули агитацию среди крестьянской бедноты за созыв уездного съезда Советов, который и был проведён 27 декабря. Съезд избрал Исполнительный комитет и принял решение распустить старые органы власти и эсеровский ревком. Последние не подчинились этому решению, и в Новом Осколе ненадолго сложилось своеобразное двоевластие. Первым председателем большевистского уездного Совета был избран Даниил Петрович Величко, секретарём – Алексей Степанович Перевертайло. 24 февраля 1918 года в городе была предпринята попытка арестовать руководителей большевиков, однако созданный к тому времени вооружённый отряд из солдат-фронтовиков не допустил этого. Жертв не было. Тем всё и закончилось, Величко и Перевертайло начали укреплять свою власть.

Но обстановка в России в целом быстро развивалась в сторону полномасштабной гражданской войны, остаться в стороне от которой было невозможно. Соседнюю с Курском Белгородчину трагические события захватили ещё в 1917 году, уже в конце ноября в её западной части велись военные действия с привлечением большого числа войск, в том числе рабочих дружин из Петрограда.

А 3 марта 1918 года большевики подписали Брестский мир с Германией, фактически открывший немцам путь на Украину и российскую территорию. 10 апреля германская армия заняла Белгород, а к концу месяца полностью оккупировала Белгородский, Грайворонский, частично: Корочанский, Новооскольский, Ва- луйский уезды. Новый Оскол оказался в «прифронтовой полосе», война пришла и на порог к Никифоровым.