полная версия

полная версияСемейная история

Главное Интендантское Управление не замедлило рассчитать, что «Никифорову, состоявшему на службе более 41-го года, если бы он не подвергся оштрафованию, причиталась бы пенсия из Государственного Казначейства в размере 85 руб. 80 коп. в год»[60]. На самом деле пенсия была начислена всего лишь по IX разряду, а не по VII. Это была ничтожная сумма для большой семьи, хотя и лучше, чем ничего, но главное – это означало, что сделан хотя бы маленький шаг к уменьшению тяжести приговора, сломавшего всю жизнь. В соответствии с этим меняется и тон прошений Никифорова. В июле 1883 года он пишет из Анапы: «11-го Февраля сего года, я имел счастие послать прошение Государю Императору, с приложением документов, в котором просил Августейшаго Монарха оказать мне милость по возстановлении моих законных прав, в виду ошибочнаго Военно-суднаго приговора и выдать мне пенсию за прошлое время»[61]. Законные права должны быть восстановлены, а приговор однозначно квалифицирован как ошибочный. В 1883 году пенсию Никифорову пересчитывают, исходя из чина надворного советника, по VII разряду, и это уже 171 руб. 60 коп. в год, хотя сам он рассчитывает и на возмещение разницы хотя бы с 1881 года[62], а позже – на выплату целых 1400 руб. уже с 1869 года, со дня увольнения от службы, и пытается последовательно добиться и этого.

Но главное, что Василий Фёдорович просто обязан вернуть, чтобы облегчить своим детям начало самостоятельной жизни и карьеры, – это сам чин надворного советника, чтобы его сыновья всюду могли указывать своё происхождение из достойной семьи. Да и в его собственных глазах это венец всей его долгой службы. Он снова и снова пишет прошения. И вновь высшие власти по прошествии стольких лет после суда делают шаг навстречу, отказываясь, тем не менее, удовлетворить его возросшие материальные претензии: «За воспоследованием 15 Мая 1883 года приказа по военному ведомству № 104, о милостях по случаю Священнаго Коронования, Никифорова разрешено считать исключённым из службы без лишения чинов.

Принимая во внимание, что пенсия Надворному Советнику Никифорову назначена не по правилам пенсионного устава, а в виде особой Монаршей милости и в Высочайшем повелении по сему предмету не сказано чтобы пенсия эта была ассигнована за прежнее время я нахожу вполне правильным назначение Никифорову пенсии со дня воспоследования означеннаго Высочайшаго повеления»[63]. В ответах на прошения Василия Фёдоровича всё чаще появляются отказы с формулировкой «участь Никифорова уже значительно облегчена целым рядом оказанных ему Высочайших милостей»[64].

Но он не сдаётся и пытается вернуть себе всё, что у него отняли судьба и открыто обвиняемый им в неправедности суд. «По воспитании в доме родителей своих находившихся в бедном состоянии, я поступил на службу 1 Декабря 1826 года с юных лет т. е. с 13-ти летнего возраста, прокладая себе дорогу и прослужа честно и добросовестно 42 года, достиг до штаб офицерских чинов и Высочайших наград, был смотрителем в восьми провиантских магазинах, чрез руки мои прошло на миллионы казённой собственности деньгами и имуществом, и будучи под следствием, был отрядным коммиссионером войск, расположенных за реками Кубань и Полаби, в последнее время при покорении Кавказа, израсходовал более миллиона казённых денег бывших в моих руках, между тем я и здесь не запятнал своей чести не посягательствовал непостыдными и беззаконными сделками, я в казне ничего не украл, напротив, охранял всё казённое имущество и деньги, как подобает православному христианину и истинно верноподданному Рускому Престолу, моя нравственная сторона и бедное состояние будучи 18 лет после решения моей участи в само-невыразимо несчастном нищенском положении в пропитание себя с семейством и поныне свидетельствуются сдешним начальством, что уже известно главному военно-судному Управлению из переписок по моим просьбам о пенсии»[65].

Повышая планку своих требований до выделения земельного владения, Василий Фёдорович не забывает перечислить не только свои заслуги, но и несчастья: «В данное время я достиг 76-ти лет, стал стар, дряхл, и значительно потерявши физические силы, лишён всякой возможности добывать кусок мой для пропитания себе с семейством состоящим из трёх дочерей девиц, двух сынов несовершеннолетних, и сам с женой всего семи душ, впал в жесточайшую и невыносимо-мучительную нищенскую жизнь ощущаем голод, разуты и раздеты.

Объявив по чистой совести горькою истину, я 76-летний старик стоящий на последнем пороге к загробной жизни, сын Божьего храма и истинно подданный и преданный Русскому Престолу, веруя в православную религию, говорю как-бы каюсь пред престолом Всевышняго Создателя всей вселенной, будучи оправдан законным решением, я неповинно осуждён Аудиториатом, чрез что и поставлен с семейством в безвыходное гибельное положение к пропитанию.

<…> я почтительнейше имею честь просить Главное военно-судное Управление, осчастливить меня ходатайством у Августейшаго Монарха о выдачи мне пенсии с 8 мая 1869 по 26 Марта 1881 года или единовременнаго пособия, или же и спросить соизволение на дарование по усмотрению частицы земли в потомственное владение из казённых дач Кубанской Области для пропитания»[66].

На эту новую просьбу не так давно восстановленного в чинах надворного советника в 1887 году опять следует отказ с характерной формулировкой «в виду того, что участь его и так уже значительно облегчена целым рядом оказанных ему Высочайших милостей»[67]. Но и в 1894–1895 годах Никифоров, которому уже за 80, по-прежнему продолжает писать прошения, почти дословно повторяя строки о своих страданиях, заслугах и невиновности, с горечью отмечая отчуждение окружающих людей. «Кроме всех этих препятствий ещё заграждает путь к добыче пропитания и то, что я подсудимый и все меня старонятся чуждаются и отказывают всюду. Дни идут за днями, жить и питаться как-нибудь надо, а средств нет. Является ужасное положение без просвета без надежды на будущее, воля слабеет надежда жить честно пропадает»[68].

Видимо, идея не только о возвращении утраченного, но и о получении дополнительных преференций в счёт понесённой обиды владела им до самой кончины. Последнее прошение о возвращении пенсии с 1869 по 1881 годы датируется 1894 годом, переписывал его уже 22-летний сын Аркадий. Ответ о передаче его в Главное Интендантское Управление помечен 7 августа 1896 года. Проходившие с Никифоровым по одному судебному делу Зайцев и Росляков, а также его главный обвинитель Васильев к тому времени давно умерли. Последние годы Василий Фёдорович жил в 3-м участке Екатеринодара, сыновья обучались за казённый счёт и на средства благотворителей, о судьбе его дочерей в то время, к сожалению, ничего не известно. Не удалось найти в метрических книгах церквей Екатеринодара и записи о его кончине. Возможно, он доживал последние дни где-то у своих дочерей, если хотя бы старшей из «бесприданниц» всё же посчастливилось выйти замуж (в 1896 году все трое указаны как девицы, а старшей Глафире, на судьбу которой период семейных несчастий должен был повлиять в наибольшей степени, уже исполнился 31 год). Василий Фёдорович встретил смерть в весьма преклонных годах, пережив своих обидчиков и трёх императоров, вернув себе и семье, детям практически всё из когда-то утраченного по суду. Нет никаких сведений и о дальнейшей судьбе его стойкой супруги Александры Прокопьевны.

Аркадий Никифоров

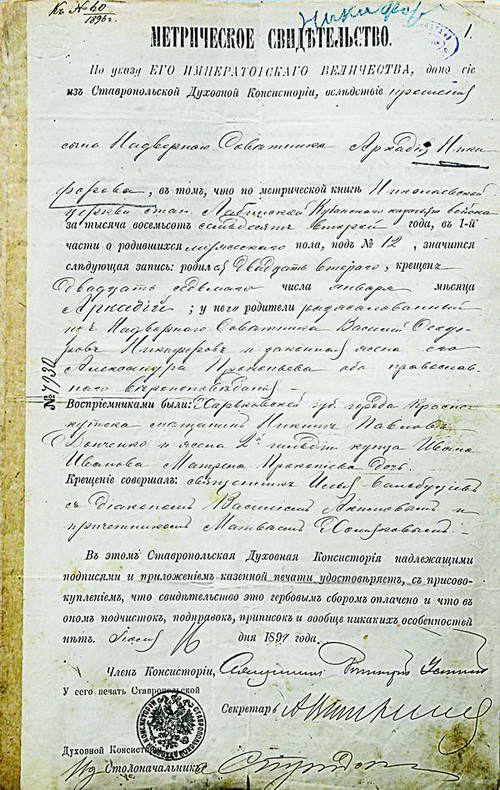

Детям Василия Фёдоровича, росшим во время его борьбы за восстановление своего статуса и честного имени, пришлось самостоятельно строить своё будущее. Всем им отец смог дать главное – образование. Аркадий [518], младший (четвёртый) из оставшихся в живых сыновей Василия Фёдоровича Никифорова, родился 22 января (3 февраля по н. ст.) 1872 года в Усть-Лабинской и был крещён в её Свято-Николаевском храме, о чём должна была свидетельствовать запись № 12 в метрической книге этой церкви. Но она не сохранилась, однако дошло до наших дней метрическое свидетельство Аркадия, в котором записано, что «у него родители: разжалованный из Надворного Советника Василий Феодоров Никифоров и законная жена его Александра Прокопиева, оба православного вероисповедания»[69].

Таким образом, в самом важном для мальчика документе была словно проставлена печать на облике отца и на его собственном будущем. Восприемниками младенца были Харьковской губернии города Краснокутска мещанин Никита Павлов Донченко и жена 2-й гильдии купца Ивана Иванова Матрёна Прокопиева – возможно, тоже сестра Александры Прокопьевны? Крещение совершили священник Илья Вальбуциев, диакон Василий Акимов и причётник Матвей Хомяков. Свидетельство выдано Ставропольской духовной консисторией в июле 1894 года, видимо, оно потребовалось к сроку определения Аркадия на службу.

Даже старший сын Никифоровых, Александр, родившийся в роковом для Василия Фёдоровича 1861 году, не смог бы вспомнить времена, когда семья жила в относительном благополучии и уважении. Что же тогда говорить об Аркадии и Марии, младших детях, чьё детство было связано с унижением и отверженностью отца, а с ним и всей семьи, как бы стойко ни переносила она обрушившееся на неё несчастье? Василий Фёдорович упорно старался дать сыновьям хоть какую-то основу для самостоятельной жизни, прежде всего, образование. Показательно, что семья просто не мыслила иного пути для детей. Но на обучение в реальном училище или гимназии нужны были средства, которых катастрофически не хватало. Поэтому мальчики поначалу, скорее всего, учились дома, ожидая «вакации», то есть места за казённый счёт, или милости благотворителей. Дальше всё зависело от них самих.

О судьбе старшего сына Никифоровых Александра в прошениях его отца сохранилось одно лишь указание, что он стал телеграфистом – незавидное место в материальном отношении, но и для этого юноша должен был быть прежде всего грамотным, аккуратным и исполнительным. А в Кавказском календаре за 1907–1914 годы и 1916 год[70] удалось обнаружить А. В. Никифорова как бухгалтера 1 разряда, служащего Лабинского казначейства, что наводит на мысли о том, что старший сын, как и отец, и брат Аркадий, связал свою жизнь с финансовыми органами, к тому же жил недалеко от знаковой для семьи станицы Усть-Лабинской. Второй сын, Леонид, тоже получил где-то образование за счёт благотворителей, в Кубанской справочной книжке за 1891 год он указан как помощник учителя в Новонижнестеблиевском одноклассном станичном училище[71]. О судьбе третьего сына, Флорентия, сведений, к сожалению, не сохранилось.

В формулярном списке молодого чиновника Ставропольского отделения Госбанка Аркадия Никифорова, найденном в фондах Российского государственного архива в Санкт-Петербурге, имеется лишь запись без даты: «Окончил курс наук в Кубанском Александровском реальном училище» в Екатеринодаре и дальнейшие сухие сведения о его работе в Ставропольском отделении Госбанка, а также о женитьбе «первым браком на девице Марии Феодоровой Кузнецовой» и рождении дочери Клавдии[72]. Последовавшие за этими строчками архивные поиски были сродни детективной истории с неожиданно счастливым концом. Ведь поначалу были найдены два личных дела Аркадия в фондах Госбанка в Государственном архиве Ставропольского края, где, несмотря на наличие важнейших документов о нём самом (метрики, аттестата и т. п.), никаких сведений о родительской семье, за исключением имени отца и его чина надворного советника, не имелось. Было даже сделано безосновательное предположение о том, что семья Никифоровых проживала в Ставрополе, поднят целый пласт метрических книг, позволивших однако сделать следующую ценную находку – запись о венчании Аркадия, но никаких следов его отца в Ставрополе так и не было обнаружено.

Тогда было решено попытать счастья в Государственном архиве Краснодарского края, где сохранились отдельные дела Кубанского Александровского реального училища. Но именно отдельные – в частности, как оказалось, две папки с протоколами заседаний училищного педсовета за 1894-95 годы, некоторая финансовая документация училища, бланки заказов учебных пособий. В январе 1894 года Аркадию исполнилось 22 года – возраст уже далеко не гимназический, поскольку при сроке обучения в 7–8 лет учиться в приготовительном классе мальчики тогда начинали в 10 лет. Но уже на 5-й странице архивного дела, в протоколе заседания Педагогического совета «1894 года марта 3-го дня» среди трёх учеников самого старшего, VII дополнительного класса, освобождённых от платы за обучение по «своим успехам, прилежанию и поведению», а также как дети «совершенно недостаточных родителей», оказался назван Аркадий Никифоров[73]. С трудом верилось этой неожиданной находке – но далее последовали записи об экзаменах, об окончании училища и получении аттестата, о проживании вместе с родителями, характеристики на учащихся выпускного класса. Самый важный год в жизни любого ученика – выпускной, был отражён в деталях, вплоть до состава учителей и названий предметов, обстановки в училище, шалостей «реалистов» и положенных им наказаний. Мы узнаём, что на начало 1894 года в классе Аркадия было 15 учеников, из них успевают 12, то есть 80 %. «По успеваемости и поведению класс этот признан вполне удовлетворительным, хотя состав его никак нельзя признать блестящим, так как есть в нём несколько слабых учеников.»[74]. Но в результате в протоколе от 18 июня 1894 года зафиксировано, что курс наук с выдачей аттестатов и правом поступления в высшие учебные заведения закончили все учащиеся, кроме одного, Василия Гончарова, а ещё один, Михаил Малага, был отчислен ранее. В списке под № 13 среди своих одноклассников значится Аркадий Никифоров[75].

В аттестате Аркадия за основной курс, то есть по окончании VI класса реального училища в 1893 году, присутствует весь набор оценок. Удовлетворительные успехи у него были по иностранным языкам, алгебре и русскому, а по рисованию, черчению, геометрии и самому важному предмету дореволюционных учебных заведений – Закону Божьему – он успевал на «отлично», несколько других дисциплин отмечены оценкой «хорошо»[76]. И самое важное – поступил он в училище 1 сентября 1885 года, то есть в приготовительном классе ему исполнилось уже 14 лет. Видимо, семья долго ждала возможности отдать сына в учение за казённый счёт или просто не было возможности подготовить его к поступлению, поскольку отбор на вступительных испытаниях был жёстким. Будущие реалисты должны были уже знать основы Священной истории, обладать начальными навыками чтения, письма и счёта.

Разница между поступлением и выпуском из VI класса у Аркадия составляет 8 лет, это предполагает годовой перерыв в учёбе, что вполне могло произойти по семейным обстоятельствам. Столь же вероятно, что один раз Никифоров мог остаться на второй год в том же классе – это в общем-то было обычным делом у мальчишек, грызущих непонятные для них иностранные языки, отданных на милость почему-то невзлюбивших того или иного «реалистика» учителей. Однако для Аркадия второгодничество было сопряжено с отменой главной привилегии – обучения за казённый счёт, что стало бы ударом для семьи. Как бы то ни было, но отец настоял и на поступлении сына в последний, VII дополнительный, класс, дававший право вступления в высшие учебные заведения только с «поверочным испытанием». Хотя этого и не планировалось – взрослый сын должен был как можно скорее начать служить и жить самостоятельно. Но, по-видимому, в семье придавалось большое значение именно максимально полному и качественному, хотя бы и среднему образованию. И оценки Аркадия в этот год меняются к лучшему – удовлетворительные успехи остаются лишь по русскому и немецкому языкам, все профильные для реального училища математические и естественно-научные дисциплины сданы на «хорошо», по Закону Божьему сохраняется оценка «отлично»[77].

Чтобы по-настоящему оценить неординарные усилия семьи в воспитании и образовании детей, надо обратиться к истории Александровского реального училища, одного из лучших учебных заведений своего времени на Ставрополье. Оно начало свою историю 2 октября 1880 года, а до этого в Екатеринодаре[78] действовали только два начальных училища. Первый директор Спиридон Дмитриевич Дивари (занимавший эту должность в 1880–1903 годах, то есть во всё время обучения там Аркадия Никифорова) со священником Василием Беляковым после «испытаний» отобрали из 60-ти претендентов только 25 человек в первый класс, для второго же класса подготовленных не оказалось вовсе[79].

До 1891 года Александровское училище не имело собственного здания. Изначально оно помещалось около Старого базара, а затем в доме Преображенского[80]. На содержание училища и его пансиона (в 50 человек, живших и питавшихся за казённый счёт) Кубанским казачьим войском отпускалось 25 108 руб. в год, город же давал 3 500 руб. на найм помещения. Только в 1891 г. училище получило собственное здание. В нём до того располагалась упразднённая войсковая гимназия, которую закрыли после известия о том, что среди её преподавателей был член исполкома «Народной воли» (Л. Гартман), а среди выпускников – террорист-народоволец П. Андреюшкин. Аркадий Никифоров заканчивал обучение уже в новом здании. К началу 1890-х годов в Александровском училище уже было 7 основных классов, насчитывавших 224 ученика.

В училище имелась церковь, освящённая 25 сентября 1876 года в память Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца. Двухэтажное здание выходило фасадом на улицу Красную, главную улицу Екатеринодара. От неё территорию отделяла ограда. Особенностью сооружения был сферический купол Сергиевского храма, который после реконструкции 1900–1909 годов заменили на высокий шестигранный.

Училище являлось одним из самых богатых и хорошо оборудованным всем необходимым учебным заведением округа. Это позволяло иметь квалифицированных преподавателей, окончивших Петербургский университет, Строгановское рисовальное училище и т. д. Программы по Закону Божьему, русскому и иностранным языкам, арифметике, физике были достаточно насыщенными и требовали серьёзного отношения к процессу обучения. Ежедневно перед началом уроков совершалась общая молитва при участии законоучителя, начальствующих лиц и классных наставников. Училище содержалось на средства Кубанского казачьего войска, к которым прибавлялась плата за право учения по 10 руб. в год с детей казаков и по 50 руб. с детей из неказачьих семей (но обязательно служивших в войсковых учреждениях). Это и давало право Никифоровым претендовать на помещение в него Аркадия, поскольку для многодетной семьи плата в 50 руб. в год при пенсии Василия Фёдоровича в 140 руб. была бы непомерным бременем. Так что Аркадию просто ничего не оставалось, как успевать по всем предметам и показывать примерное поведение.

Ученики Александровского училища участвовали в 1891 году в конкурсе, устроенном Императорской академией художеств. Совет Академии выразил благодарность преподавателю Петру Смирнову, присудив серебряную медаль и семь похвальных листов учащимся. В письме от 15 января 1894 года сообщалось о присуждении ещё 5 серебряных медалей и семи похвальных листов[81]. В 1892 году ученики принимали участие в выставке работ по черчению и рисованию в Чикаго. 19 октября 1894 года Совет Русского Общества охранения народного здравия – на основании экспертной комиссии Первой Всероссийской гигиенической выставки – постановил наградить Александровское реальное училище Малой серебряной медалью (ценою до 7 руб.)[82].

В училище была введена парадная форма: утверждённая в 1888 году черкеска из чёрного сукна с восемью напатронниками по обеим сторонам груди, бешмет (или, по желанию, подшитый жилет), шаровары чёрного сукна и фуражка из такого же сукна с козырьком, околышек и выпушка которой по верхнему краю были оранжевого цвета. На околышке прикреплялись два накрест сложенных лавровых листа и металлические буквы «К.А.Р.У.». Повседневная форма реалистов в тёплое время состояла из парусиновых блузы и брюк, а в холодное – из суконных, которые подпоясывались чёрным кожаным поясом. Верхней одеждой служила шинель из серого сукна на крючках[83]. На время отпуска ученикам выдавались две рубахи, двое подштанников, две пары носков, два носовых платка, одна пара сапог, две парусиновые блузы, двое парусиновых брюк, пояс для блузы, пальто, фуражка и пояс для брюк[84]. Можно представить, каким подспорьем всё это было для семьи Никифоровых.

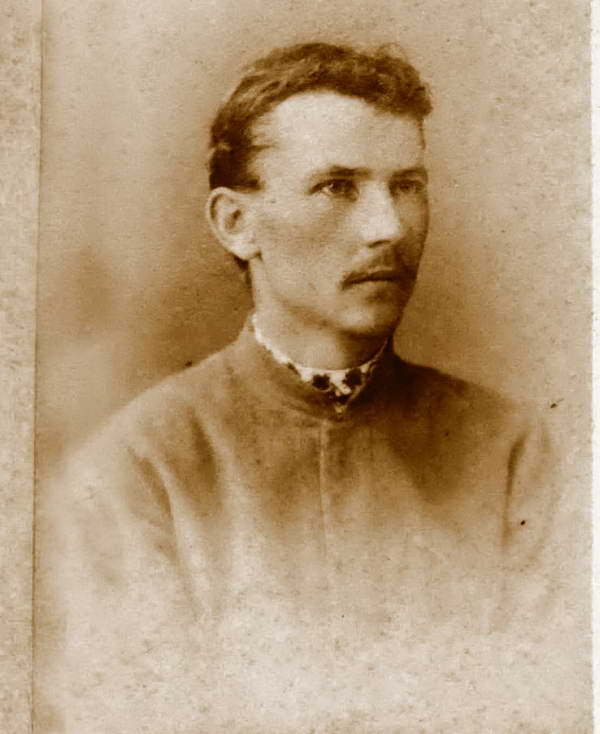

На сохранившейся замечательной фотографии Аркадия, сделанной в лучшем фотоателье города Л. Чернова на улице Красной в доме Платоновой за день до решения училищного педсовета о присуждении ему аттестата – видимо, для памяти перед отъездом в Ставрополь – он запечатлён в вышитой рубашке и блузе. Являлась ли эта блуза форменной, сказать трудно. Уже совершенно взрослый симпатичный юноша без страха и тени сомнения, даже безмятежно смотрит широко открытыми глазами в начинавшуюся для него самостоятельную жизнь. Позади у него – детство и отрочество на пыльных улицах южного города, названного черноморскими казаками в 1793 году «даром Екатерины» в честь императрицы Екатерины II. Он и был её даром, поскольку за год до этого государыня выдала казакам грамоту, по которой им за верность в вечное владение передавалась земля между рекой Кубанью и Азовским морем. Впереди у Аркадия Никифорова – вся жизнь, служба, любовь, семейное счастье.

Но до начала службы надо было ещё отбыть обязательную воинскую повинность, введённую в России в 1874 году. Из врачебного освидетельствования мы узнаём, что Аркадий «телосложения хорошего, никаких телесных недостатков не имеет», что ему даже сделали прививку от оспы, а это ещё раз подтверждает прогрессивные взгляды семьи[85]. Надо отметить, что хотя воинская повинность в России и была всеобщей, это ещё не означало обязательной службы в армии. Армия нуждалась приблизительно в трети молодых людей, достигавших призывного возраста (20 лет). Все подданные были обязаны «отбыть»: то есть лишь явиться на призывной участок, заявить о льготах, если таковые имелись (например, обучение в среднем или высшем учебном заведении) и пройти медицинское освидетельствование. Признанные годными к военной службе и не имевшие льгот тянули жребий – идти или не идти в армию. И в документах Аркадия сохранилась справка, что он явился по призыву и 17 августа 1894 года зачислен в ратники второго разряда[86], что фактически означало освобождение от службы, призыв только в случае войны. По всей вероятности, сыграл свою роль преклонный возраст родителей, не исключена и предварительная договорённость дать молодому человеку возможность поскорее начать гражданскую службу.

Тем не менее, в биографии Аркадия имеется ничем не заполненный провал в несколько месяцев, до 2 января 1895 года, когда он наконец назначен счётным чиновником 1 разряда. В феврале он подал прошение в Ставрополе и только с 11 мая того же года был официально зачислен на службу канцелярским служителем Ставропольского отделения Государственного Банка России[87]. Безусловно, такая отсрочка могла быть вызвана прежде всего тем, что само Ставропольское отделение Госбанка открылось только 4 марта 1895 года, а Аркадию, по-видимому, было обещано место именно там. Пока набирался штат, юноша вынужден был ждать.

Как и его отец, Аркадий начал службу внеклассным чиновником. И хотя в графе о социальном происхождении он без всяких оговорок мог писать «сын надворного советника», так как Василий Никифоров был восстановлен в чине, тем не менее, и для него всё началось практически с самого низа служебной иерархии. Личное дворянство отца не давало ему никаких привилегий, этого статуса ему вновь надо было достигать самому. Перед стартом карьеры, в феврале 1895 года, Аркадий Васильевич, собрав все необходимые документы, даёт две подписки – о неразглашении служебных и личных тайн и об отсутствии членства в масонских ложах или других тайных обществах – в том числе и на будущее. А наказной атаман Кубанского казачьего войска специальной бумагой ещё и подтверждает, что Аркадий Никифоров «поведения хорошего, в предосудительных поступках замечаем не был и к вредным сектам не принадлежит»[88]. После этой необходимой проверки и начинается служба молодого финансового работника.

В конце XIX века Ставропольская губерния переживала настоящий экономический бум. В 1897 году к губернскому центру[89] подвели железнодорожную ветвь от станции Кавказской. Деятельность Госбанка, как и следовало ожидать, стала ещё одним стимулом, своевременно вписалась в жизнь губернии, способствуя развитию торговли, росту экономики. Отделение в первые годы – как раз во время службы там Никифорова – занимало временные помещения на Николаевском проспекте и Воронцовской улице в центре Ставрополя, в доме № 4, арендованном у купчихи Луизы Газиевой[90].