полная версия

полная версияСемейная история

Вельяминовское укрепление, с которого началась история современного города Туапсе, было заложено совсем недавно до появления там Никифорова, в 1838 году, в устье реки Туапсе, на десятый день после высадки десантного отряда генерал-майора Н. Н. Раевского-младшего (1801–1843) с кораблей Геленджикской эскадры Черноморского флота. В 1840 году укрепление разрушили горцы, но в том же году оно было восстановлено после второго десанта того же Николая Раевского… Интересно, видел ли Василий этого блестящего офицера, в десять лет вместе с отцом и 16-летним братом Александром ставшего героем Бородинской битвы, о чём А. С. Пушкин написал гордые и пронзительные строки:

Едва-едва расцвёл, и вслед отца-героя

В поля кровавые под тучи вражьих стрел,

Младенец избранный, ты гордо полетел.

Скорее всего, они не встречались, ведь в 1841 году генерал, почувствовав нараставшую немилость императора Николая I, уволился в отставку. Но многих других героев русской армии из нижних чинов Василий Никифоров мог и видеть, и даже знать лично. Да и сам он как смотритель армейских магазинов был почти всегда в непосредственной близости от линии боевых действий. Безусловно, по долгу службы он должен был общаться и с казаками, может быть, его пути как-то пересекались с Дьякóвыми Волгского полка. Ведь служили они практически в одних и тех же местах, в регионе Ставрополья и Екатеринодара.

Более двух лет смотрителям на одном месте служить запрещалось, во избежание мздоимства и растраты казённых средств, этой вечной беды Российского государства на протяжении всей его истории. Поэтому

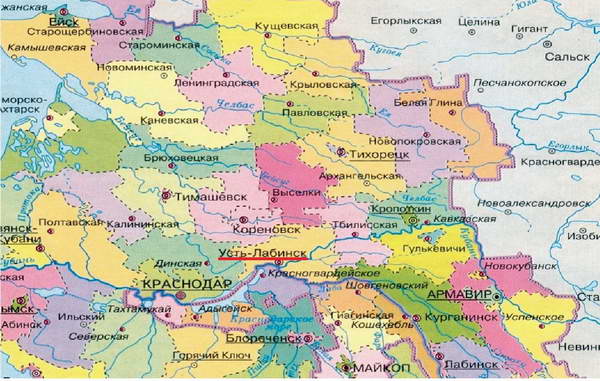

Василия постоянно переводят из одного места в другое: в 1846–1861 годах он являлся смотрителем Кисловодского, Тифлисского, Серебряковского, Великолагерного и, наконец, Лабинского магазинов, не задерживаясь нигде дольше положенного срока, в промежутках исполняя обязанности войскового комиссионера Ставропольского полевого провиантского комиссионерства. Все его молодые годы прошли на фоне Кавказской войны, а о том, как он служил, говорят его повышения и награды:

– с 14 мая 1847 года Высочайшим приказом № 38 произведён в коллежские секретари;

– 22 августа 1851 года награждён Знаком отличия за 15 лет беспорочной службы;

– 20 декабря 1853 года Высочайшим приказом № 53 произведён в титулярные советники с 14 мая 1851 года;

– 9 декабря 1856 года Высочайшим приказом № 15 произведён в коллежские асессоры с 6 апреля 1856 года;

– 28 января 1859 года награждён бронзовой медалью в память войны 1853-56 годов (Крымская война);

– с разрешения Военного Министра, изъяснённого в предписании генерал-интенданта № 4154 от 6 июня 1860 года, производится добавочное жалование за выслугу 10 лет на Кавказе в размере 0,5 оклада – 71 р. 50 коп. в год с 5 июня 1857 года;

– 24 марта 1861 года пожалован орденом св. Станислава 3-й степени;

– 16 июля 1861 года Высочайшим приказом № 30 произведён в надворные советники с 9 декабря 1860 года[24].

Надворный советник – это статский классный чин VII класса, соответствовавший подполковнику в армии и сопровождавшийся титульным обращением «Ваше Высокоблагородие». Может быть, Василий Фёдорович вспомнил, что именно так обращались к господину судье в Дмитровском уездном суде, когда он начинал там служить маленьким копиистом, потому что судья, являясь дворянином, имел чин надворного советника. Если бы и сам Василий Никифоров вдруг получил бы этот чин (или любой российский орден) ранее 1845 года, то ему и его семье, включая детей, было бы присвоено потомственное дворянство. Он бы самым успешным образом завершил процесс социального подъёма, начатый, по всей вероятности, его отцом Фёдором Никифоровым, дослужившимся до обер-офицера. Все дороги в Российской империи, все возможности его семье были бы открыты, а её членов занесли бы в соответствующую родословную книгу. Кстати, именно так стали дворянами большинство российских учёных, поскольку звание профессора автоматически влекло за собой присвоение именно чина надворного советника. По выходе в отставку Василий Фёдорович получал бы достаточное содержание, чтобы не бедствовать.

Однако ему не повезло: реформа 1845 года радикально усложнила процесс обретения потомственного дворянства в России. «Обесценивание» статуса дворянина и рост числа выходцев из недворянских семей, получавших права этого сословия только по выслуге лет, привели к тому, что теперь потомственное дворянство даровалось только при присвоении гражданскому чиновнику чина V класса, статского советника. У Василия Никифорова оставалась ещё другая надежда – получить орден Святого Владимира 4-й степени, который массово жаловался гражданским чиновникам VII класса по выслуге лет и тоже обеспечивал права потомственного дворянина.

Примерно за год до награждения орденом св. Станислава и присвоения чина надворного советника 47-летний Василий наконец женился. Взял он в жёны девицу намного моложе себя, звали её Александра Прокопьевна[25][1031], и происходила она, скорее всего, тоже из семьи небогатого чиновника, из купечества или духовного звания. К сожалению, больше мы ничего о ней не знаем. Но известно, что её дочь Антонину крестила Ирина Прокопьевна Садовская[1028], жена благочинного священника станицы Успенской на речке Калалы (приток Егорлыка) Черноморского казачьего войска Александра Садовского[26][1027], возможно, родная сестра Александры Прокопьевны. Есть упоминание и о другой крёстной – купеческой жене Матрёне Прокопьевне Ивановой [1030]. На сайте современного Свято-Успенского прихода[27] есть указание, что тело приходского настоятеля в станице Успенской, отца Александра, погребено в храме, где он служил. А поручителем на свадьбе сына Василия, Аркадия Никифорова, в 1896 году будет Николай Садовский[28], учитель Ставропольского духовного училища.

Если предположить, что матушка Ирина с Александрой действительно были сёстрами, то мы выходим на интереснейший литературный памятник – «Материалы для летописи Успенского прихода» священника Александра Садовского. Вряд ли возможны такие совпадения имени и места. Отец Александр выпускает этот «дневник» ежегодно с 1906 по 1909 годы, эмоционально излагая события приходской жизни, в буквальном смысле пропуская их через своё сердце. Трепетно он пишет о старом обветшавшем храме станицы Успенской, в котором – возможно! – бывала и Александра Прокопьевна Никифорова: «Церковь наша, наша матушка родная, в жалком рубище – вместо если не роскошной, то приличной одежды; ея головной убор – кресты – покосились; порожки, пол, это обувь на ногах, поизносилась, с щелями, трещинами, а дождь пойдёт, сырость всюду и грязь, смотреть больно, когда войдёшь во внутрь храма: вода, льёт сквозь ветхую одежду храма – крышу!.. В бурю-непогоду трясла головой-колокольней. Ах, недолго, родная, осталось тебе жить с нами»[29].

Но особенно страстно отец Александр пишет о закладке нового храма, веря в живую силу семейной памяти: «Зовите всех: стариков, женщин, детей. Пусть все помнят этот лучший, счастливейший, наирадостнейший момент в их жизни! Детей особенно зовите: – пусть дети (ведь для них-то и строится храм.) запомнят, возрастая, что когда-то они были свидетелями закладки нашего храма. разскажут своим детям и внукам, как при ком, когда всё это было…»[30]

В январе 1860 года Василия Фёдоровича Никифорова переводят из Тифлиса в Великолагерный пост смотрителем тамошнего провиантского магазина[31]. Великолагерный пост – это центральное укрепление 3-й части Черноморской кордонной линии Черноморского казачьего войска, расположенное на берегу реки Кубань. Где Василий встретил Александру, мы не знаем, но 13 марта 1861 года у них рождается сын Александр [511]. Семья обретает пристанище в станице Усть-Лабинской, куда смотрителем местного магазина 18 августа 1861 года был назначен Василий[32].

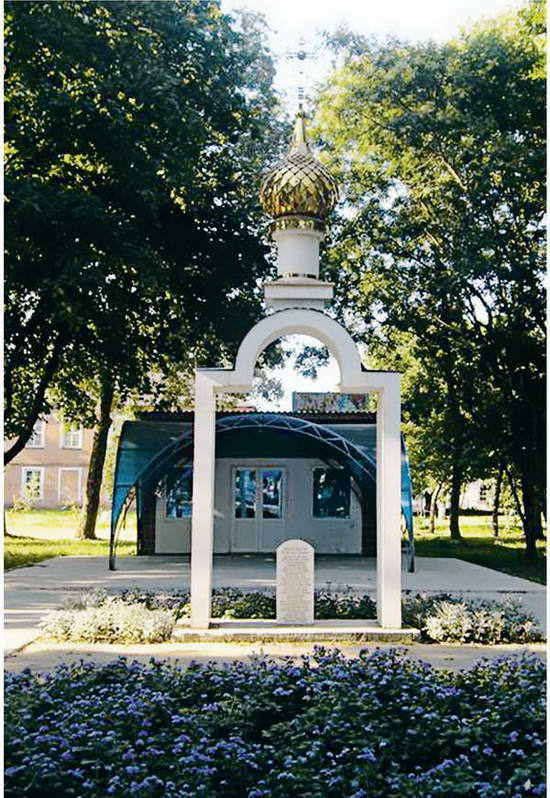

Был ли он, наконец, счастлив, обрёл ли покой? Счастлив – да, безусловно, ведь у немолодого уже отца один за другим появляются долгожданные дети, как будто он пытается наверстать ушедшие годы, сполна испытать отцовские чувства. И судьба даёт ему такую возможность: 1 сентября 1863 года у Василия рождается второй сын Леонид[512], 8 апреля 1865 года – дочь Глафира[513], 20 августа 1869 года – сын Флорентий[514], 22 января 1872 года – сын Аркадий[518] (сохранилось метрическое свидетельство о рождении и крещении его в Свято-Никольском храме станицы Усть-Лабинской[33], 5 мая 1877 года – дочь Антонина[515]. Усть-Лабинская, основанная в далёком уже 1794 году, к тому времени превратилась в большое поселение. К 1857 году в станице насчитывалось больше 300 дворов с населением 2 748 человек[34]. Вместо обветшавшей и сгоревшей старой деревянной церкви на средства казаков и благотворителей был выстроен и к престольному празднику в декабре 1861 года освящён каменный храм Святого Николая Чудотворца[35]. Настоятелем его стал священник Мефодий Платонов, вторым священником – Амкгрит Иванович Островский (крестил Антонину Никифорову), диаконом – Георгий Соболев. Старшие дети Никифоровых, по всей вероятности, были крещены именно в Свято-Никольской церкви, но записи в сохранившихся метрических книгах свидетельствуют только о рождении Антонины и Вячеслава[36].

23 января 1881 года на свет появляется самый младший ребёнок Никифоровых – дочь Мария[517]. К сожалению, в их большой семье не обошлось и без детских смертей, которые настигали тогда малышей всех сословий и семейного достатка без разбора. Нам известно только об одном младенце, сыне Вячеславе [516], который родился 14 августа 1879 года и 13 сентября умер «волию Божию»[37]… Когда родилась Мария, последняя из достоверно известных детей, Василию Фёдоровичу исполнилось 67 лет, Александре Прокопьевне могло быть около 40. Но покоя и достатка в семье так и не наступило, напротив, Никифоровых ждали тяжёлые испытания, перевернувшие, но так и не сломавшие их жизнь.

Интендантская служба Василия Никифорова не означала, что он находился в тылу, ведь на Кавказе этого понятия как такового тогда практически не существовало. По истечении положенных двух лет в должности смотрителя Лабинского магазина 50-летний Василий в августе 1863 года, накануне рождения второго ребёнка, вновь срывается с места – и вновь на передний край: на завершающем этапе Кавказской войны он зачислен отрядным комиссионером в войска и непосредственно участвует в сражениях с горцами за реками Лабой и Белой. И опять получает награды и отличия. 1 мая 1865 года ему дарован Крест за службу на Кавказе, а 1 августа того же года он возвращается к семье в Усть-Лабинскую и вновь принимает Лабинский магазин в должности смотрителя[39].

Так почему же немолодой уже Василий Никифоров не просто занимается своим привычным делом – отпускает провиант воюющим полкам русской армии, но, как впервые записано в его послужном списке, непосредственно участвует в боях? Представляется, что ему необходимо было срочно исчезнуть из Усть-Лабинской и не совсем по своей воле. Там случилась беда. «В Ноябре 1861 года при сдаче Лабинского запаснаго парка Подпоручиком бывшей Кавказской крепостной артиллерии Васильевым, назначенному на его место, Коллежскому Секретарю Пикульскому, Васильев потребовал от занимавшагося в парке писаря Мякотникова провиантскую книгу за 1861 год. Мякотников ответил, что книга находилась у Смотрителя магазина для засвидетельствования статей. Вследствие этого, 10 ноября, Васильев отправился в канцелярию магазина, для справок, где был извещён о самоубийстве Мякотникова. <…> При медицинском освидетельствовании оказалось, что Мякотников лишил себя жизни выстрелом из ружья в лицо, с раздроблением лобной и носовой костей»[40]. Чрезвычайное происшествие – самоубийство писаря – инициировало цепочку событий по расследованию финансового состояния в Лабинском провиантском магазине. Российская Фемида не торопилась: 10 ноября 1861 года дело было начато следствием, 10 мая 1866 года передано в суд, а закончено – 27 января 1868 года.

Что же выяснилось? Оказалось, что перед тем, как Василий Никифоров 18 августа 1861 года принял магазин, прежние смотрители, поручик Зайцев и коллежский асессор Росляков, с 1858 по август 1861 года отпускали войскам продовольствие по фальшивым квитанциям. Следствие выявило злоупотребления на солидную по тем временам сумму 5.185 руб. серебром[41]. И когда Никифоров, награждённый знаком за долголетнюю беспорочную службу, медалью, крестом и орденом, стал смотрителем, нарушения продолжились – вплоть до самоубийства Мякотникова 10 ноября. В течение трёх месяцев, с 18 августа по 10 ноября 1861 года, было выявлено отпущенных по фальшивым квитанциям:

«Муки – 88 четв. 2 3/30 гарнца

Круп – 8 четв. 2 чет-ка 1 6/30 гарнца

на сумму 559 руб. 61 коп.»[42]

Расследование, возбуждение судебного дела, заседания суда, последовавший приговор о лишении чинов и орденов с двойным возмещением причинённого государству ущерба за несколько лет превратили образцового чиновника VII класса Никифорова в несчастного старика. Василий Фёдорович не знал, как обеспечить жизнь своей растущей семье, где встретить старость и как смотреть в глаза жене и детям, чьё будущее с таким трудом, ценой долгого отказа от семейных радостей он выстроил, но сам же и разрушил. Судя по всему, в начале событий, уже находясь под следствием, он ещё надеялся на благоприятный исход – недавнее участие в боевых действиях, новая награда давали для этого основания. К тому же вернули его в ту же Усть-Лабинскую, смотрителем в тот же магазин. Но по окончании следствия дело было передано в суд. По повелению Его Императорского Высочества Главнокомандующего Кавказской армией Великого Князя Михаила Николаевича, объявленному в отзыве Штаба Кавказского округа № 222 от 4 февраля 1866 года и изъяснённому в приказе окружного интенданта № 103 от 11 февраля 1866 года, Василий Никифоров был предан военному суду по следственному делу об отпуске провианта по фальшивым документам в корыстных целях, с 11 февраля 1866 года удалён от службы, магазин сдан[43].

Что испытали Василий и Александра Никифоровы за те годы, пока длился суд? На что жили? Ведь половина жалования в это время удерживалась в казну. Как общались с земляками? Мы не знаем. Но семья, переживавшая такие тяжёлые годы, не только не распалась, напротив, испытания, по-видимому, сплотили её. После перерыва с 1865 по 1869 год родился и выжил ещё один сын.

В своих прошениях на Высочайшее имя Василий Никифоров всегда писал, что сначала военно-полевой суд не нашёл в его действиях состава вины. Тем не менее сухие строчки сохранившегося в РГВИА 5-томного военно-судного дела Зайцева, Рослякова и Никифорова[44], а также документы Полевого Аудиториата Кавказской армии, вынесшего окончательный вердикт[45], неумолимы: «Подпоручик Васильев, кроме выше изложенных, привёл ещё следующие обстоятельства:

а, В бытность его, Васильева, на другой день после самоубийства Мякотникова, в квартире Смотрителя Никифорова, последний сознавался ему, что он за излишне вытребованный провиант заплатил Мякотникову двести семьдесят руб. серебром»[46].

А если Васильев оговорил Никифорова, желая выгоднее представить свою роль? Вполне возможно – ведь «подсудимые Росляков и Никифоров при спросе их при следствии, объявление Васильева признали не справедливым»[47], что вообще-то было ожидаемо. В материалах военно-судного дела в допросе Никифорова имеются и его прямые утверждения об упущениях и клевете со стороны Васильева: «… так как Васильев не постыдился в числе увёрток своих взводить на меня клевету то и я считаю не только справедливым, но даже необходимым в своё оправдание вывести подозрения на то, что Васильеву не безызвестны были проделки Мякотникова и именно потому, что пока сходило благополучно и было молчать, с большей пользой, то он, Васильев, и не преследовал Мякотникова»[48]. Свидетели встали на сторону Никифорова: «Надворный Советник Никифоров, на очной ставке с Подпоручиком Васильевым, данной в военном суде, отозвался, что Васильев на другой день после смерти Мякотникова у него не был; а приходил на третий день и просил написать ему рапорт о желании Васильева пополнить перетребованный провиант на свой счёт, и что содержание этого рапорта продиктовал ему, находившийся тогда у Никифорова, отставной чиновник Рыковский.

Подпоручик Васильев в этом не сознался, утверждая, что чиновника Рыковского вовсе не знает; Рыковский же, спрошенный под присягою, подтвердил объяснение Никифорова»[49]. Росляков же попросил «допустить его к очистительной присяге, для избавления себя от всякого подозрения»[50].

Однако суд решил иначе, рассудив, что «Смотрителя магазина, живя постоянно в Станице Лабинской, где был расположен и запасный парк, не могли не знать малочисленности нижних чинов в оном и не видеть из требований, что провиант требовался более, чем вдвое, против наличнаго состояния людей»[51]. Были выявлены и нарушения делопроизводства, неаккуратность в записях об отпуске продуктов. Сочтя вину подсудимых доказанной, судьи приговорили их к крупным штрафам: «В обезпечение убытков казны удержано из содержания подсудимых: Надворного Советника Никифорова, по 1-е Августа 1867 года, 1035 руб. 33 У к.»[52]. Это была двукратная сумма хищений, выявленных при Никифорове. А ведь, кроме его жалования, собственности и других доходов у семьи не было. Но российская Фемида, догадывавшаяся сквозь свою повязку, что казнокрадство и мздоимство процветают повсеместно, была в таких случаях неумолима. Проверялись все места службы подсудимых. «Кроме того, по особому требованию, поступившему из Окружного Интенданства, подлежит ко взысканию с Надворного Советника Никифорова, наложенному контрольным порядком, за незаписанныя им на приход, по книге Серебряковского магазина за 1857 год, 810 рогож, принятых в том магазине от подрядчика Долгова, причитающиеся деньги, по обошедшейся казне цене, о 19 У коп. за штуку, всего 154 руб. 91 У коп. сереб. а вдвое 309 руб. 82 У коп.»[53]. Всё-таки можно считать, что Никифорову в чём-то повезло. Ещё каких-то полвека назад осуждённые были бы отправлены в Сибирь и подвергнуты позорной гражданской казни. Сейчас же их только лишили чинов, орденов и знаков отличий и уволили от службы без содержания, взыскав штрафы. А подпоручик Васильев, раскрывший тёмные дела в Усть-Лабинской, был уволен в отставку бравым поручиком и с пенсией.

Для семьи бывшего надворного советника, бывшего кавалера ордена св. Станислава, бывшего беспорочного служащего Василия Никифорова начались беспросветные дни. Опорочено доброе имя её главы, потерян с таким трудом достигнутый отцом и дедом социальный статус, детей осуждённого теперь не возьмут ни в одно достойное учебное заведение, возможности для карьеры закрыты, да и просто нет источников существования. В этой ситуации особо хочется подчеркнуть роль жены и матери, Александры Прокопьевны. Ей в ту пору вряд ли могло исполниться даже сорок лет, а вокруг неё позор и безденежье, маленькие дети, немолодой и нездоровый (ещё до женитьбы Василий потерял зрение на один глаз) муж. Но семья продолжала жить, и даже рождались новые дети. Почему-то думается, что Александра, воспитанная в патриархальных традициях, верила во всём своему венчанному мужу. А он на протяжении всей оставшейся ему жизни не прекращал отстаивать свою невиновность, доказывать судебную ошибку, пытался всячески улучшить их незавидное положение, не сомневаясь, что именно он несёт полную ответственность за благополучие семьи.

В августе 1870 года Василий Фёдорович начинает писать прошения о пересмотре приговора Полевого Аудиториата, прежде всего на имя самого Государя – и будет их писать на протяжении 25 лет! Он или диктует их писарям, а позже сыну Аркадию, или пишет собственноручно, и тогда вызывает только восхищение его каллиграфический, не поддающийся возрасту, болезням и лишениям почерк. Каждая фраза прошений полна отчаяния и мольбы, но в то же время и убеждения в своей невиновности. Он повергает «к стопам Вашего Императорского Величества» всё новые и новые доводы об осуждении без вины виноватого, оправдывается всё новыми обстоятельствами. Обвинения, возводимые на него Васильевым, он называет лишь догадками, «основанными не на силе факта, а на свободе мысли и праве судить и обвинять»[54], ссылается на перечень должностных обязанностей в уставах и подзаконных актах, мешавших ему своевременно вскрыть злоупотребления. Вновь и вновь он повторяет, что ему ничего не было известно о казнокрадстве писаря Мякотникова, ставя себе в упрёк лишь ненадлежащее ведение документации. С особой прямотой Василий Фёдорович заявляет, что против возводимой на него вины «протестует и сорока летняя служба моя, вовремя которой чрез руки мои прошло на миллионы казённой собственности деньгами и имуществом, между тем я не запятнал своей чести не посягательствовал ни постыдными и безаконными зделками тем более с преступниками»[55].

И действительно, если он не успел, не смог, не захотел вскрыть то, что творилось во вверенном ему магазине, – и было подтверждено огромным количеством фальшивых расписок, предъявленных суду, – то эта трагедия должна была стать для него трагедией всей жизни. Хочется верить его объяснениям, его логике, настойчивости долголетних попыток оправдаться в прошениях, аккуратно подшитых к старому архивному делу Полевого Аудиториата… В конечном счёте обстоятельства дела так и остались весьма неоднозначными: ни одного документального подтверждения мздоимства конкретно Василия Никифорова суду так и не было предъявлено! Не удалось найти ни единой подписанной им фальшивой квитанции. Правда, с другой стороны, Никифоров к 1861 году был весьма опытным чиновником и, без сомнения, неоднократно сталкивался с нарушениями в финансовых делах. У него наконец-то появилась семья, молодая жена и дети, а достатка он за долгую службу нажить так и не смог – как раз потому, что не воровал, как другие? Но даже если он просто проглядел творившиеся у него в магазине тёмные дела, это всё равно не делает ему чести. Тем не менее Никифоров до конца остаётся твёрд в своих утверждениях о личной невиновности и пристрастности суда.

В своих прошениях он беспрестанно указывает на то, что чувствовал с особенной болью – бедственное положение семьи и незавидную участь своих детей. «Кроме меня, лишеннаго чести к милосердию Вашего Императорского Величества взывают и брошенные силою обстоятельств в нищенство четверо малолетних детей моих, для которых уничтоженный отец не может предоставить ничего в будущем»[56]. И вновь и вновь получает жёсткие отказы в своих просьбах, высшие чины приказывают «настоящую просьбу Никифорова оставить без последствий»[57].

Дети растут, старших сыновей пора учить. Семья живёт в Усть-Лабинской, в Анапе, наконец, в Екатеринодаре. Немудрёное жильё снимают в чужих домах, чужие люди равнодушно относятся к чужому несчастью, помогают лишь немногие благотворители. И Василий Фёдорович, одолеваемый безденежьем и немощами, вновь пишет прошения, где выделяется главная мысль о невозможности дать детям надлежащее образование. Он прекрасно понимает, что именно образование дало ему возможность достигнуть тех степеней в жизни, которых он теперь лишён. С течением времени эта горькая мысль начинает его особенно угнетать, он просит вернуть хотя бы его бумаги, копии формулярного списка, где до 1866 года всё казалось образцовым. «Находясь в преклонных летах, имея у себя пятерых малолетних детей и будучи сам седьмой с женой я на склоне жизни, от старости и упадка физических сил лишён средств приобретать средства к жизни своей и семьи, а потому не только воспитания детям, но и самого пропитания своей семье доставить уже не могу, и чувствую себя по совести и по делу совершенно невинным, <…> но чтобы недопустить своих по крови благородных детей малолетных, в безграмотство, по неведению для них, той невозможности дать воспитание, в какую заброшен их отец, <. > покорнейше прошу Главное Военно-судное управление возвратить мне документы которые были приложены при моём проше- нии…»[58]

Только в 1880 году государственная машина смягчилась, приняв во внимание очевидные обстоятельства: действительно беспорочную службу Василия Фёдоровича, его преклонный возраст и наличие уже шестерых детей. Тот же Великий Князь Михаил Николаевич на исходе своей собственной службы Главнокомандующим Кавказской Армией теперь ходатайствует о назначении Никифорову пенсии, «какую он имел-бы право получать, если бы не подвергся оштрафованию», при этом подтверждает, что «Никифоров поведения хорошаго, средств к жизни не имеет и, по старости и слабости здоровья не может снискивать пропитания для себя и своего семейства, состоящаго из жены и шестерых детей, из которых только двое сыновей – один служащий телеграфистом, а другой воспитывающийся на счёт благотворителей – не находятся при нём»[59].