полная версия

полная версияСемейная история

В городе был создан партизанский отряд, на общем собрании приняли решение о переформировании его в полк Красной Армии. Летом 1918 года в городе вспыхнул ещё и эсеровский мятеж, который быстро и жёстко был ликвидирован. А 29 августа, накануне начала последнего для Михаила Никифорова учебного года, противники большевиков из числа формировавшегося Белого движения попытались с помощью очередного мятежа опять свергнуть советскую власть – и вновь безуспешно. В такой обстановке Михаил идёт в последний класс.

Никифоровы и в революционную эпоху своих приоритетов не поменяли: так же, как в своё время Аркадий, его сын Михаил должен был доучиться, получить полное среднее образование, как бы тяжело ни приходилось семье, что бы вокруг ни происходило. И Михаил начинает учёбу в VII классе. Но уже не в гимназии – в октябре 1918 года старорежимное училище-гимназия превратилось в трудовую школу 2-й ступени.

В ноябре 1918 года революция происходит в Германии, отрекается от власти кайзер Вильгельм II, на улицах Берлина и других крупных городов развеваются красные флаги, льётся кровь. Воспользовавшись этим, Совет Народных Комиссаров РСФСР аннулировал Брестский договор, а части Красной Армии начали наступление против немцев и заодно против врагов советской власти по широкому фронту. Для Нового Оскола это означало начало тяжелейшего периода Гражданской войны и политического безвременья. Но людям надо было как-то жить дальше! Весной 1919 года Михаил Никифоров окончил школу, и 17 июня, наверняка с одобрения родителей, он совершает решительный шаг – подаёт документы в Воронежский университет[118]. Ни войны, ни революции не поколебали стремления юноши получить не только среднее, но и высшее образование, которого не имели ни дед, ни отец. К тому же он выбрал медицину, а врачами редко становятся случайно – лечить людей надо хотеть, иначе вряд ли что получится. Ещё более красивым каллиграфическим почерком, чем у Василия и Аркадия Никифоровых, их внук и сын пишет прошение о приёме на МЕДИЦИНСКИЙ факультет – именно так, большими буквами выделяя это слово. И пусть желаниям Михаила лечить людей жизнь не дала сбыться – врачами станут и его сын Арнольд, и внук Сергей.

Всё смешалось в то время в Новом Осколе и в голове Михаила тоже. Аттестата у него нет, только прошлогодняя справка об окончании VI класса, без оценок. Гимназия его теперь не гимназия, а трудовая школа. И вот как пишет вчерашний гимназист в своём прошении о приёме в университет, путаясь в бумагах, названиях и больших буквах: «.а удостоверение об окончании 7 класса Трудовой Школы, если таковое требуется, могу прислать в конце этого месяца, потому что в канцелярии гимназии форма таких удостоверений еще не выработана»[119]. Но для университета важна не форма, а содержание, в качестве которого по окончании абитуриентом всех семи классов гимназии никто не сомневается. Много ли у них таких летом 1919 года? Вряд ли. И Михаила принимают в Воронежский университет, он должен покинуть Новый Оскол, родительский дом, друзей, уехать в чужой город, как когда-то то же сделали его дед и отец. Но ему гораздо труднее – за порогом война, и не против оккупантов, иностранной армии, а действительно «брат пошёл на брата». Михаилу уже 18 лет, так или иначе, и он вряд ли сможет остаться в стороне.

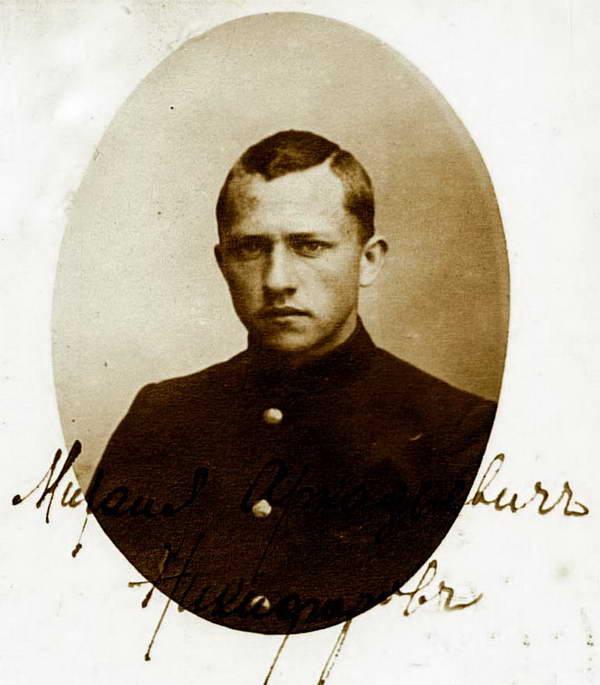

На его фотографии, сделанной (случайно или нет?) день в день, что и у его отца, – 17 июня, ровно через 25 лет, мы видим совсем другое выражение глаз у молодого человека – ни тени юношеской наивности и неопределённости Аркадия, взгляд насторожен и озабочен. Время выбора пути Михаилу выпало сложное.

19 мая 1919 года на юге России и в Украине началось наступление белых под командованием генерала А. И. Деникина. 5 июля Красная Армия Новый Оскол оставила. Власть перешла к деникинцам. Теперь уже Белая Армия разгоняла органы советской власти, расправлялась с сочувствующими ей, мобилизовывала крестьян на войну. Но недолго. Начался кавардак: в июле-сентябре 1919 года город трижды переходил из рук в руки, и только в сентябре Белое движение как-то утвердилось там на непродолжительный срок. Бои на улицах, смерть, голод, грабежи, общая бытовая неустроенность определяли жизнь горожан. Как и где это время пережили родители Михаила? А каково пришлось его сёстрам? 9-м сентября 1919 года в личном деле студента Михаила Никифорова даируется справка о принятии его студентом медицинского факультета Воронежского государственного университета[120]. Но до учёбы ли ему тогда было?

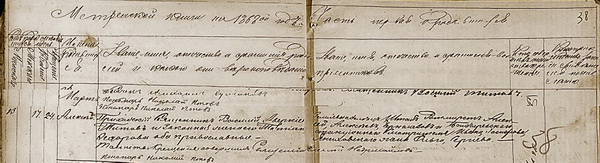

В Государственном архиве Ставропольского края удалось выявить дело о вступлении в наследство детей ранее уже овдовевшей Екатерины Моисеевны Кузнецовой, скончавшейся 27 августа 1923 года и похороненной на Успенском кладбище Ставрополя: Марии Фёдоровны Никифоровой, Антонины Фёдоровны Беляевой, урождённых Кузнецовых, Гавриила и Фёдора Фёдоровичей Кузнецовых[121]. Подавал заявление в народный суд Ставрополя от имени наследников Аркадий Васильевич Никифоров. Место жительства его и Марии

Фёдоровны указано то в родительском доме Марии на Верхнеподгоренской (Верхнеподгорной), то на Александровской (современной Дзержинской) улице, д. 55. Кроме этого, в архиве есть личные дела сестёр Михаила: Клавдии, которая с 1920 года работала в Ставропольском Губпотребсоюзе, там познакомилась и вышла замуж за Романа Семёновича Ло(а?)заренко[148], в 1925 году ставшего бухгалтером Ставропольского облисполкома[122], и Валентины, тоже работавшей в Губпотребсоюзе в 1920-21 годах[123]. Можно предположить, что вся семья уехала из прифронтового Нового Оскола в город, где Аркадий и Мария встретились и обрели семью, где жили родные, прежде всего мать Марии.

По-видимому, в сознании Михаила Никифорова именно в это тяжёлое время совершился коренной перелом. Всё то, что было в его жизни до сих пор главным, было потрясено до основания. Скромная, но респектабельная семья бывшего служащего банка оказалась, как и все, на грани выживания. Личное дворянство трёх поколений предков Михаила теперь могло в любой момент стать основанием для расстрела красными без суда и следствия. И какая учёба, какая жизнь могли быть для него, если в любой момент юношу могли «реквизировать» в армию, забрать из университетской аудитории то ли красные, то ли белые, то ли вообще непонятно кто? Как ему теперь было жить в Воронеже, без дома и помощи родных?

Эти вопросы не могли не волновать его близких, но ещё больше – самого Михаила. И ответы на них он должен был дать себе сам. В результате он принял решение, наверное, единственно тогда для него возможное – по свидетельству его самого, по-видимому, так и не начав учёбу, он решает добровольцем уйти в армию, пока она не пришла за ним сама. Но в какую? Красную или Белую? По происхождению, по окружению Михаил скорее должен был оказаться у белых. Но всё произошло наоборот.

19 ноября 1919 года решением Реввоенсовета Южного фронта красный Конный корпус Семёна Михайловича Будённого, донского казака станицы Платовской, был преобразован в Первую Конную армию. После тяжёлых кровопролитных боёв 1 декабря 1919 года деникинцы оставили Новый Оскол. В город вошла 6-я кавалерийская дивизия будённовцев. Вся власть перешла к большевикам. Тем самым Гражданская война для Нового Оскола закончилась. Но не для России в целом. Никифоровы в это время, скорее всего, уже были в Ставрополе. То ли с марта, то ли с мая 1920 года Михаил Никифоров служит в частях Красной Армии, причём, по его собственноручным записям в анкетах, начал военную службу он в Ставрополе[124]. Там большевики, разгромив весной 1919 года крестьян в «чапанной войне» (чапан – крестьянский кафтан), держали свою власть железной рукой. По возрасту Михаил как раз подлежал призыву, поэтому в столь острый момент его могли призвать в РККА, мог он уйти и добровольцем, возможности избежать военной службы у него всё равно не было.

Михаил сообщает о себе, что служил он в 117-м стрелковом полку РККА адъютантом. Среди мест службы называет и Георгиевск – это уже совсем близко к станице Марьинской, где в водоворот революции и Гражданской войны в то же время оказалась вовлечена и семья Дьякóвых. Дед Сергея Никифорова и дед Ларисы Дьякóвой географически оказываются почти что в одном месте, и это не первый случай в истории этих семей. 117-й стрелковый полк входил в 13-ю, потом 16-ю стрелковую дивизию и в полной мере участвовал в 1919-20 годах в оборонительно-наступательных операциях на Южном фронте, в том числе в Воронежско-Касторненской (наступление вдоль железнодорожной линии Поворино – Лиски), Харьковской, Донбасской, Ростовско-Новочеркасской, Доно-Манычской, Тихорецкой, Кубано-Новороссийской. К сожалению, в фондах Российского Государственного военного архива сохранились только 4 разрозненных папки с документами этого полка за 1919 и 1921 годы, в очень плохом состоянии. На обрывках жёлтой бумаги еле видны карандашные записи: приказы по личному составу, о боевых операциях, чрезвычайных происшествиях. Имя Михаила Никифорова там не встречается, записи велись адъютантом (писарем) полка, но им – по крайней мере в 1921 году – был некий Никулин. Приказы по содержанию весьма колоритные: «считать красноармейца… вернувшимся из бегов и зачисленным в личный состав», «считать красноармейцев… ударившимися в бега по причине их трёхдневного отсутствия в расположении полка», «снять лошадь по кличке Стеклянный с фуражного довольствия по причине падения»[125] и т. п.

Какое-то время, опять-таки по личным свидетельствам Михаила Никифорова, он служил и в войсках ЧОНа. Это не чекисты. Части особого назначения (ЧОН, части ОН) – «коммунистические дружины», «военно-партийные отряды» – создавались при заводских партийных ячейках (партячейках), районных, городских, уездных и губернских комитетах партии на основании постановления ЦК РКП (б) от 17 апреля 1919 года для помощи органам Советской власти по борьбе с контрреволюцией, несения караульной службы у особо важных объектов и др.[126] Но более о периоде службы Михаила в частях Красной Армии, а он продолжался до мая 1923 года, мы не знаем ничего. Вряд ли воинская служба отвечала его стремлениям и представлениям о жизни – слишком далека она была от университета и учёбы на врача, а события Гражданской войны по всей России отличались жестокостью, что могло претить юноше. Как трамплин в будущую жизнь и карьеру Михаил это время явно не рассматривал. Резко покончив с воинской обязанностью, он никогда к военной службе не возвращался. Однако она дала ему возможность самосохранения и отрыва от «классово чуждой» для новой власти среды его родительской семьи. Такое было время.

С июня 1923 года, по его анкетным данным, Михаил Никифоров, недавний горожанин, внезапно оказывается в селе Дербетовка на северо-востоке от Ставрополя – заведующим школой 2-й ступени, по-старому не иначе как директором гимназии. Потом Михаил будет в анкетах писать, что он был «народным учителем школы-коммуны»[127]. В Дербетовке в это время жила его тётя Мария Васильевна Никифорова, младшая сестра отца. О судьбе старшей из трёх сестёр Никифоровых, Глафиры, сведений не сохранилось, но и Мария, и Антонина, обе, по-видимому, так и не вышедшие замуж, стали учительницами – и своей судьбой ещё раз подтвердили неписаное правило Никифоровых: образование даёт дорогу в жизни. И жизненную силу. Антонина Васильевна Никифорова в 1899 году была помощницей учителя в станице Курджипской Майкопского отдела Кубанской области[128], а Мария в 1919 году заведовала 4-м одноклассным училищем в Дербетовке, куда и приехал Михаил[129].

Бывшая станица Дербетовка или Сладкие Копани возникла по указу императора Николая I от 30 декабря 1846 года на заставе Калаус, в неглубокой балке. Ранее, по преданию, эти места входили в район кочевий калмыцкого хана Дербета, и сегодня село находится почти на границе с Калмыкией. Станица несколько десятилетий оставалась сторожевой казачьей заставой, пока в 1863 году сюда не пришли первые поселенцы-крестьяне и порадовались необыкновенно вкусной колодезной воде – отсюда и второе название села. Тем не менее, засуха была в Дербетовке частым гостем. Жители не сдавались, выращивали хлеб, разводили скот, а торговать ездили на богатую ярмарку в Медвежье (родина Фёдора Черникова, деда Л. А. Дьякóвой), Петровское и другие большие селения. Была в Дербетовке и деревянная, крытая железом, с голубыми куполами церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Построена она была в 1870 году, снесена в 1930-е годы, а кирпич и железо разрушенной церкви пошли на строительство новой школы, которое было закончено в 1932 году – символичный акт строительства нового мира на обломках старого.

Очень интересно, что последними священниками Покровского храма стали ещё перед революцией отец Василий (Никифоров), однофамилец Михаила, и отец Александр (Чемеков). На той же улице Красной, где стоял храм, находилась и старая одноклассная сельская школа, при которой была квартира учителя (сейчас на этом месте новое здание детского дома), а напротив неё – большой кооперативный магазин, в который заходил и Михаил Никифоров.

Примечательно, что в отличие от многих сверстников, для которых началом жизни и карьеры тогда стала Красная Армия, Михаил Никифоров не только прекращает военную службу, но становится учителем – представителем одной из самых «мирных» профессий. Но до этого в его жизни произошло ещё одно важнейшее событие. В Дербетовке Мария Васильевна Никифорова встречала своего 21-летнего племянника, скорее всего, не одного, а уже с женой. Женился Михаил в том же 1923 году, видимо, в первой его половине, ещё в период военной службы, на очень красивой и юной девушке, 17-летней[130] Клавдии Алексеевне Титовой[153] из села Кульбаки Рыльского уезда Курской губернии, в состав которой входил и Новый Оскол. По молодости невесты и месту жительства её родителей, а также по её происхождению из семьи сельского священника, с которой вряд ли Михаил мог ранее общаться в Новом Осколе, можно предположить, что познакомились они во время его военной службы.

Молодой семье, начинавшей свою жизнь в отрыве от родителей и прошлого, было что скрывать. Мы ничего не знаем о принадлежавших к дворянству старших Никифоровых после революции, их след теряется в Ставрополе в 1923 году. В многочисленных анкетах Михаил будет писать в графе «происхождение» одно и то же: «из семьи служащих, отец – служащий, мать – домохозяйка». Никогда и ничего не расскажет он своим потомкам ни о жизни в Новом Осколе, ни о родителях, ни о дворянстве отца, деда, прадеда. Его внуки будут только удивляться необычайным способностям и образованности деда: какой же он талантливый самоучка! Играет на фортепьяно, прекрасно рисует, столько знает – и всему научился сам. Более того, в советских анкетах Михаил начнёт писать другую дату рождения – 1899, хотя раньше сам же указывал 1901 год. Не мог же он забыть год своего рождения! Но он научился скрывать всё то, чем раньше так гордилась его семья. Возможно, чтобы не проверили метрические книги и вообще не вышли на след его отца, он фальсифицировал и дату своего рождения. Иначе было не выжить в эпоху сталинского террора и массовых репрессий против классовых врагов. В одном из источников по истории Нового Оскола есть на редкость спокойная фраза: «Остатки старых классов в Новооскольском крае были окончательно уничтожены в период коллективизации и репрессий 1930-х годов»[131]. И всё – как будто речь шла о тараканах. Поэтому из «остатков старых классов» Михаилу пришлось срочно переквалифицироваться в скромного советского интеллигента-служащего. И даже это могло быть небезопасным. В анкетах его жены Клавдии в графе о семейном происхождении тоже написано «служащие». А в разделе о ближайших родственниках она всегда писала только имя мужа.

На самом деле Клавдия родилась в многодетной семье священника села Кульбаки Рыльского уезда Курской епархии Алексея Васильевича [527] и Татьяны Алексеевны Титовых[132][526]. Её отец Алексей Васильевич (17(29).03.1868–1942?), в свою очередь, происходил из семьи протоиерея (с мая 1903 года) храма св. Николая в селе Андреевка-Головино[133] Белгородского уезда той же Курской епархии Василия Аверкиевича Титова [1040] и матушки Татьяны Фёдоровны[134][1041]. Там вместе с ним росли, по крайней мере, ещё один младший брат Михаил[529] (род. 08.08.1884), сначала диакон в селе Долбино по соседству с Головиным, а с февраля 1909 года сменивший ушедшего на покой отца и ставший настоятелем Николаевского храма в родном селе[135], и старшая сестра Татьяна[528] (1862-07.09.1918), впоследствии крестившие детей Алексея.

Трёхпрестольная каменная церковь Святителя Николая (не сохранилась) была построена в этом селе в 1818 году помещиком майором Андреем Черноглазовым[137]. Господский дом стоял напротив храма, но от него не осталось и следа, в бурьяне были еле различимы остатки кирпичной кладки церкви – но благодаря неравнодушным людям осенью 2018 года это место расчистили. И теперь можно хотя бы угадать алтарную часть храма, где отец Василий так долго возглашал славу Создателю, принося бескровную жертву во время литургии и не ведая, что уже на глазах его сыновей в жертву будет принесён весь смысл жизни семьи Титовых.

Семья Титовых исстари принадлежала к духовному званию. Но священники Титовы – братья Михаил и Василий, Алексей и Михаил – не только были грамотными и по меркам XIX века хорошо образованными людьми, но всячески радели о просвещении крестьян своих приходов. Отец Алексея Василий Аверкиевич Титов оставил о себе живую память тем, что основал в далёком 1869 году в своём селе Андреевка-Головино школу, которая существует и поныне[138]. Он служил в Никольском храме более 50 лет, во всяком случае, в самых ранних сохранившихся метрических книгах, датируемых 1867 годом, засвидетельствовано, что все таинства совершал именно он, тогда единственный священник в приходе[139]. Его брат Михаил Аверкиевич[1038] столь же долго прослужил священником в селе Хохлово того же Белгородского уезда[140] и тоже основал школу. Недалеко от этих двух сёл находилось село Логовое, где, как удалось найти в архивных фондах уже в Курске, с 1822 года пономарём в храме св. Косьмы и Дамиана служил их отец Аверкий Захариев Титов[141][1413]. И он был сыном заштатного, то есть вышедшего в 1822 году на покой дьячка того же храма Захария Григорьева Титова[1636] и его жены Дарьи Георгиевны[1637], а Захарий Титов, в свою очередь, был сыном дьячка же в Логовом Григория Титова[142][1749]… Другой сын Захария, Пётр [1412], как и Аверкий, тоже избрал путь духовного служения. Весь церковный причт, вся славная династия Титовых должны были владеть основами грамотности, чтобы вести храмовые книги. Таким образом, и Аверкий, родившийся в 1807 году, и Захарий (род. 1778), и Григорий Титов с середины XVIII века уже должны были уметь писать и читать, в том числе на церковно-славянском языке.

Не только грамотными, но стремившимися научить крестьянских детей хотя бы основам чтения, письма и арифметики и, конечно же, Закону Божьему, были и сыновья Аверкия Титова: старший – Михаил (род. 1829) и младший – Василий (род. 1836). В источниках конца XIX века отдельно упоминается, что грамотных крестьян в Головине много, потому что «в селе есть школа», которая помещалась в одном здании с церковной сторожкой: классная комната «с 7 партами» отделялась от сторожки сенями[143]. Там должны были постигать учение и дети самого Василия, поскольку у батюшки с матушкой хватало дел и обучать своих детей отдельно от других не было ни времени, ни смысла. В храме и дома у Титовых должны были быть книги, как минимум – церковные. Для того чтобы быть рукоположенными в сан священника, сыновья отца Василия, как в своё время и он сам с братом Михаилом, должны были учиться в духовных учебных заведениях. Алексей и Михаил Титовы окончили «полный курс наук» даже не в ближайшем епархиальном училище в Белгороде, а в духовной семинарии в Курске. Алексей был выпущен из неё в 1888 году, но до 17 августа 1897 года, пока не был рукоположен в священника Введенского храма села Кульбаки, работал учителем в том же Головине. Там, по всей вероятности, он и женился на дочери священника Алексея Зубкова[1037] Татьяне[144]. С детства дети из семей духовенства не только присутствовали в храме, но активно помогали причту. Жизненный путь вне церкви для многих был немыслим как по сословно-материальным, так и по моральным обстоятельствам. Сельскими священниками стали оба сына отца Василия, и оба, как отец, дядя и дед, учили грамоте крестьянских детей в своих сёлах.

Курское село Кульбаки древнее Головина и упоминается с 1680 года. Как и многие сёла на тогдашней южной границе Московии-России, оно было оборонительной заставой. Но вскоре у села появляется владелец, помещик И. М. Дубровский, основавший в соседнем Глушкове суконную фабрику. О происхождении названия Кульбаки и его значении есть несколько легенд, самая распространённая гласит, что «кульбачи», «кульбаки» – это диалектное название лошадиной уздечки. Если учесть, что основателями села были станичники, то это может быть правдой.

Уже в1705 году в Кульбаках по инициативе преосвященного Стефана, митрополита Рязанского и Муромского, начали строить церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, о чём сохранилась запись в Приходной книге данных денег Патриаршего казённого приказа: «А по скаске их, челобитчиков (деревни Кульбак черкес атамана Матвея Мерленка с товарищами) у той церкви будет двор попов, двор дьячков, да в приходе 10 дворов черкасских. Дани положено 12 алтын 3 деньги.»[145]. Первым священником Введенского храма был Ермолай Иванов, здание не оказалось прочным, и с 1734 года церковь неоднократно перестраивалась. Она была закрыта 21 мая 1937 года, разрушена перед Великой Отечественной войной. К сожалению, не сохранилось даже фотографий. Остались воспоминания старожилов только об огромной люстре со свечами под высоким куполом храма[146]. Но в клировой ведомости за 1915 год указано, что Введенская церковь построена в 1890 году «тщанием прихожан», здание деревянное на каменном фундаменте, покрыто железом. Рядом выстроена колокольня. Церковь трёхпрестольная; главный престол – во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, 2-й северный – во имя Сретения Господня, 3-й южный – во имя св. Благоверного князя Александра Невского.

При церкви была церковно-приходская школа, где учил и отец Алексей. В библиотеке храма было 70 томов книг[147], что являлось большой редкостью для сельской церкви того времени. После рукоположения в сан митрополитом Курским Ювеналием Алексей Васильевич Титов стал служить во Введенской церкви, и первая запись о совершённом священником Алексеем Титовым с причтом крещении сделана в её метрической книге 28 августа 1897 года[148]. Вместе с отцом Алексеем (Титовым) в храме служили Георгий Владимирович Петровский, Алексей Фёдорович Гладков, Фёдор Кошлаков. И с 1897 года – по крайней мере вплоть до последних сохранившихся в архиве на листках каких-то бухгалтерских ведомостей записей 1920 года, а вероятнее, и до начала 1930-х годов – батюшка Алексей будет совершать службы, крестить, венчать и отпевать своих прихожан. В Андреевке-Головине на таких же листках чётким бисерным почерком будет записывать жизнь «граждан села Головино» – так после революции требовалось величать селян – его брат отец Михаил. Протоиерей Василий Титов скончался 25 января 1917 года в возрасте 80 лет[149], по счастью не успев увидеть разорения ставшего родным храма и гонений на сыновей. На полтора года пережила отца 56-летняя дочь Татьяна, она умерла 7 сентября 1918 года незамужней[150]. Отпевал её в Никольском храме брат, отец Михаил.