полная версия

полная версияСемейная история

В 1819 году поголовная служба казаков была отменена, теперь стали призывать по одному сыну от каждой семьи на 25 лет. В течение этого срока казаки несколько раз увольнялись домой «на льготу», а затем вновь вызывались на службу. Во время полевой службы все офицеры и казаки получали порох и свинец, жалованье и провиант из казны, а также снабжались фуражом для лошадей.

В продолжавшихся десятилетиями военных действиях на Кавказе правительство России постепенно осознавало, что одним насилием проблему горских народов не решить. Приходило понимание, что управлять данной территорией по общероссийскому законодательству не получится. В разработке специального «Учреждения для управления Кавказской областью», то есть свода норм для Кавказа участвовали А. П. Ермолов и известный реформатор М. М. Сперанский[342]. Документ вступил в силу 6 февраля 1827 года и содержал в себе принципиальный нюанс: гражданские дела местное население рассматривало на основе обычного (традиционного) права, своим судом, где судьбу провинившегося отныне решали соплеменники по своим законам; уголовные же преступления подлежали общероссийской юрисдикции. Это привнесло определённый позитив в обстановку. Перемены не заставили себя ждать и для марьинцев: крепость Святой Марии окончательно потеряла былое стратегическое значение, и в 1825 году командующий Кавказским корпусом генерал А. П. Ермолов предложил императору Николаю I передвинуть крепости Марьинскую и Павловскую к редутам на реке Малке.

С наступлением весны 1828 года началось переселение Марьинской на левый берег реки Малки во впадину между двумя возвышенностями. Вновь приходилось привыкать и обустраиваться на новом месте, оставлять могилы отцов. Новое место оказалось живописным, но малоплодородным. Известный уроженец Марьинской и почётный гражданин этой станицы, а также Пятигорска, Железноводска, Георгиевска А. Ф. Дьякóв [94], любивший и гордившийся своей малой родиной, отмечал: «… Марьинская построена на бывшем морском дне, почва здесь – каменистая, сплошной гравий, песок»[343]. Пришлось новосёлам заняться мелиорацией, но канал для орошения приусадебных участков и обрабатываемой земли был закончен только в конце 1880-х – начале 1890-х годов.

Благодаря трудолюбию и настойчивости марьинцев их жизнь постепенно налаживалась. Первым делом, по обычаю, построили храм Божий, в 1887 году его сменил новый, закрытый большевиками, а к 2000 году храм Архистратига Божия Михаила станицы Марьинской при деятельном участии А. Ф. Дьякóва был отстроен заново, и там начались богослужения.

В новой станице было возведено 140 домов и проживало более 700 жителей. Селение опять окружили глубоким рвом и земляным валом. С восточной и западной сторон поставили ворота, которые охраняли часовые. На ночь назначался патруль. С южной стороны ворот имелась небольшая калитка, открывающая проход в сторону реки Малки. Казачки группами по десять-пятнадцать человек под охраной выходили к реке стирать бельё.

25 октября 1832 года все кавказские казачьи войска и полки, кроме Черноморского войска, были соединены в Кавказское линейное войско. Вошёл в него и Волгский полк, где служили марьинцы. Создание единого войска никак не отразилось на самоуправлении казаков, получившем у историков обозначение «казачья низовая демократия». Но высшее казачье управление теперь возглавлял наказной атаман. Первым на этот пост был назначен генерал-майор П. С. Верзилин, который, хотя и обладал значительным боевым опытом, но так и не смог стать для казаков «своим», поэтому уже в 1837 году его сменил родившийся в донской казачьей семье генерал-майор Степан Степанович Николаев. Историк Ф. А. Щербина так писал о нём: «Будучи сам казаком, он прекрасно знал и понимал особенности казачьего быта, лично входил во все подробности казачьих нужд, не чуждался народа и умел своим справедливым отношением к делам, деликатным обхождением и серьёзною заботливостью о благосостоянии населения расположить и привязать его к себе»[344]. При Николаеве лучших терских и кубанских казаков, среди них и марьинцев, стали отбирать для почётной службы в Собственном Его Императорского Величества Конвое. Требования были очень высокими, они касались и внешнего вида, и безупречного поведения в течение не менее десяти лет службы, и наличия наград. В 1838 году последовало некоторое послабление, но только в сроках службы: «В число нижних чинов могут быть назначены люди, не прослужившие ещё 10 лет, но не иначе как известные храбростью, имеющие знаки отличия, соединяя с тем вместе хорошую наружность и отличное поведение»[345]. Официальной датой основания Конвоя считается 18 мая 1811 года.

Эта служба при особе императора и его семье, во дворцах Петербурга и его окрестностей у самих казаков, к тому времени настроенных исключительно монархически, считалась особой честью, её непременным условием очень быстро стала и грамотность кандидата. Поначалу в Конвое казаки служили по три года, затем срок был увеличен до пяти лет, и к концу XIX века ограничения для особо отличившихся вообще были сняты. Кто-то из терских казаков служил в Конвое и по 25–30 лет. Конвой сопровождал царя в поездках, нёс охрану у кабинета государя: обычно «на часах» стояли унтер-офицер (урядник) и два казака. Форма конвойцев была чрезвычайно нарядной. Парадная, например, состояла из красной черкески и белого бешмета. Газыри, кинжал и шашка – в серебре, серебряными были и эполеты офицеров с вензелем очередного императора. У нижних чинов на плечах был плетёный шнур красного цвета с расширением на конце, где также ставили эмблему государя. Папахи носили с красным верхом и металлическими ленточками для наградных надписей. Даже повседневная черкеска имела синий цвет с красной отделкой и красным бешметом.

Императорский конвой особенно отличался высоким искусством джигитовки. Казаки умели метко стрелять на полном скаку, могли в галопе схватить с земли платок, скакать, стоя в седле, пролезать под брюхом скачущего во весь опор лихого коня.

При жёстком отборе кандидатов примечательно, что в Императорском Конвое в разные годы служили сразу несколько представителей родов и Дьякóвых, и Акуловых. Один из сыновей Елисея, урядник (унтер-офицер) Зеновий Елисеев Дьякóв, в 1879 году награждённый по ходатайству наказного атамана Терского казачьего Войска Знаком Отличия ордена св. Анны за 20-летнюю беспорочную службу в нижних чинах[346], женился на казачке Евдокии Степановне[1143], и у них родилось не менее 7 детей, из них, как минимум, два сына. Старший, Матвей Зеновьев Дьякóв[638] (род. в 1851), превзошёл в ратном деле отца и в 26 лет был первым из Дьякóвых награждён Знаком Отличия Военного ордена св. Георгия[347] – одной из самых высоких наград для нижних чинов – за выдающуюся храбрость в русско-турецкой войне 1877–1878 годов.

6 июля 1877 года полк, в котором служил Матвей, попал в окружение при Телише и несколько часов отбивался от противника. Когда стали заканчиваться патроны, казаки, взяв всех своих раненых, отчаянной лобовой атакой прорвали кольцо врагов. Матвей и его товарищи, конечно, в полной мере заслужили звание героев. Убеждение о своём предназначении быть защитниками Веры, Царя и Отечества было неотъемлемой частью мироощущения казачества в целом. Казаки считали себя братьями не только по оружию, но и по вере. Представления о загробном мире, убеждение в том, что отдавшие жизнь за Христа, царя и Отечество окажутся в раю, придавали казакам особое бесстрашие. По свидетельству современников, казаки не боялись смерти и в любой момент были готовы умереть.

Матвей оставался на военной службе и после окончания войны. В феврале 1888 года он состоял в списках нижних чинов Лейб-гвардии 1-го Терского казачьего эскадрона Собственного Его Императорского Величества Конвоя[348]. Успел он и стать отцом не менее троих сыновей.

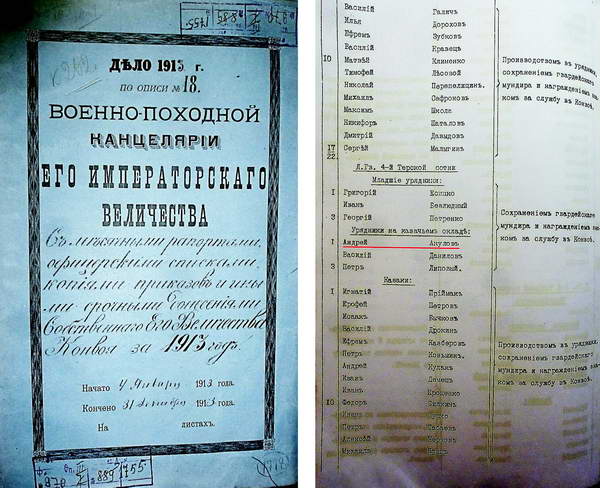

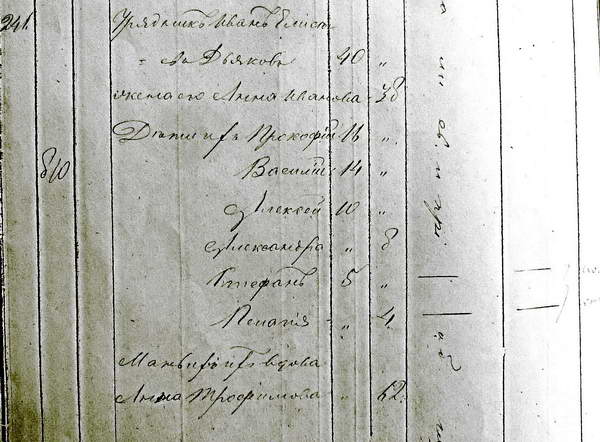

В Императорском конвое служил и Андрей Иванов Акулов[349][681] (1882-30.05.1968), сын Ивана Иванова Акулова[1173] (род. в 1843), единственного сына рано овдовевшей снохи Павла и Степаниды Акуловых Матрёны Борисовой[350][1519], жены их сына Ивана-младшего Павловича[1518], вероятно, тоже погибшего до 1853 года.

Служил Андрей Акулов честно, был метким стрелком, за что не раз получал награды и отличия. Охранял он покои последней российской императрицы Александры Фёдоровны в Царском Селе. Начав службу в январе 1909 года простым казаком, окончил её в чине урядника (унтер-офицера) в июне 1913 года, после чего за ним было сохранено право носить гвардейский мундир. Андрей Иванович также был отмечен наградным знаком за службу в Конвое[352].

Через год началась Первая мировая война, которую заслуженный ветеран Императорского Конвоя Андрей Акулов прошёл во 2-м Волгскомполку старшим урядником и хорунжим (прапорщиком) от начала до конца и стал первым и единственным среди Дьяковых полным Георгиевским кавалером, получив за храбрость и мужество все четыре степени Георгиевского креста. Первую награду он заслужил уже в августе 1914 года, «вызвавшись охотником проникнуть в неприятельское расположение с целью разведки о силах противника, под сильным и действительным огнём доставил ценные сведения о противнике»[353]. Храбрость у казаков воспитывалась с рождения, но добровольно пойти в разведку под обстрелом, выжить, хладнокровно добыть нужные сведения и вернуться целым и невредимым, наверное, смог бы всё-таки далеко не каждый – тем более неоднократно. Второй Георгиевский крест Андрей Иванович получает уже в следующем месяце, в сентябре 1914 года – и описание подвига повторяется почти дословно: «За то, что в бою 25.09.1914 под местечком Бочко и с. Лонка (Венгрия), вызвавшись охотником проникнуть в неприятельское расположение с целью разведки, под сильным и действительным огнём противника, доставил ценные сведения о его силах и расположении»[354]. В октябре 1914 года Акулов получает третий Георгиевский крест – «за храбрость и мужество, проявленные в боях 16 и 17.10 у м. Надворная»[355]! И только последним, уже четвёртым, он будет награждён к годовщине начала войны[356], но за это время он, безусловно, не раз имел случай проявить те же бесстрашие и доблесть.

14 февраля 1845 года Волгский казачий полк был разделён на два: 1-й и 2-й Волгские полки Кавказского линейного казачьего войска. Оба полка составили 6-ю бригаду этого войска, 20 марта 1858 года номер её изменился на 7-й, а 4 марта 1861 года она была названа 1-й (Волгской) бригадой Терского казачьего войска. 1 августа 1870 года бригада была вновь переформирована, составив один полк, названный Волгским полком Терского казачьего войска. 24 июня 1882 года полк был расформирован на три очереди, причём 2-й и 3-й Волгские казачьи полки созывались только в случае начала военных действий[357]. Ещё в 1864 году вновь была введена обязательная для всех казаков старше 18-ти лет военная служба на 15 лет. Где-то в это же время, в 1867 году, у Ивана-среднего и Анны Дьяковых рождается младший из девяти детей, сын Афанасий[358][663].

20 июля 1865 года Волгскому полку было пожаловано Георгиевское знамя с надписью «За отлично-усердную службу и за отличие при покорении Восточного и Западного Кавказа», 13 октября 1878 года к нему прибавились восемь серебряных Георгиевских труб с надписью «За отличие в сражении при Де-ве-Бойну 23-го октября 1877 года»[360]. После победы над имамом Шамилем, на завершающем этапе Кавказской войны, Кавказское линейное войско вошло в состав двух вновь образованных казачьих войск – Кубанского и Терского. Волгский полк был причислен к последнему.

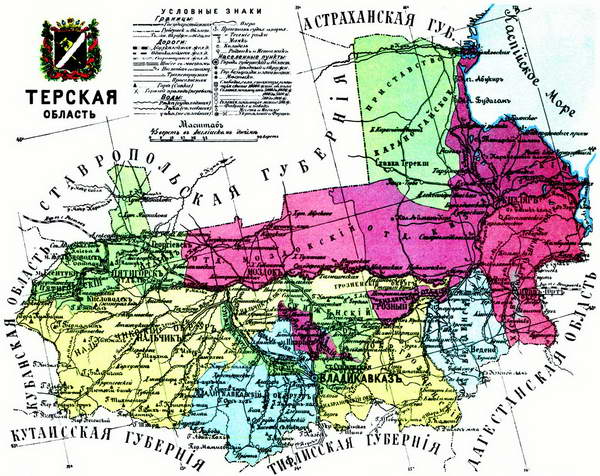

В 1871 году в Терской и Кубанской областях было введено гражданское управление. Терская область состояла из четырёх отделов, шести округов и областного города Владикавказа, не входящего в округа и отделы, которые в целом соответствовали уездам прочих губерний России. Станицы Волгского полка, в том числе Марьинская, были расположены в Пятигорском отделе.

После многих десятилетий Кавказских войн местное население было приведено в относительно покорное центральной власти состояние. В результате «замирения» Кавказа жизнь в Марьинской тоже постепенно, но неуклонно менялась. Значимость военного компонента казачьего быта падала, а земледельческого, торгового – возрастала. Но Волгский полк по-прежнему участвовал во всех войнах, которые вела Россия, прежде всего, с Турцией. С 1870 года поголовная воинская служба казаков была вновь отменена, общий срок службы был сокращён, казаки получили право уходить в отставку. Однако в традициях и ментальности казаков ратное дело неизменно сохраняло приоритет над всеми остальными занятиями, считалось смыслом казачьей жизни. Из поколения в поколение передавалось знание славной, полной военных приключений истории казачества, особенно рассказы о подвигах казаков-линейцев. «Соберёт старик вокруг себя малолеток-казаков, – отмечали дореволюционные авторы, – и ведёт свои повествования о делах давно-минувших дней, в назидание молодому поколению. Поход с Петром Великим на Дербент, с князем Бековичем-Черкасским в Хиву, отдельные битвы с чеченскими и кабардинскими князьями и мелкие стычки с шайками горцев не перестают жить и до сих пор в устах терцев-линейцев»[361]. Система воинского воспитания, сложившаяся из самых различных мер, практикуемых казаками для подготовки себе молодой смены, позволяла направлять на военную службу уже первоначально обученных, закалённых морально и развитых физически молодых казаков. После принятия в 1874 году Устава о воинской повинности срок службы казачьими уставами был определён в 20 лет: из них в мирное время на действительной службе («строевые казаки») – только 4 года и 8 лет на «льготе» с периодическими лагерными сборами вне станицы. Налогов казаки не платили, но должны были являться на сборы со своим строевым конём и снаряжением, что стоило довольно дорого.

Землепашество первоначально не играло ведущей роли в хозяйственной деятельности казаков, да и не могло быть устойчивым в условиях постоянных военных набегов горцев. Гораздо больше казаки вплоть до середины XIX века занимались охотой и разведением крупного рогатого скота, овец и, конечно, лошадей. Этому способствовали благоприятные природно-климатические условия: бескрайние степи, богатые разнотравьем предгорья, заливные луга, громадные участки свободной земли, сравнительно мягкий климат, позволяющий почти весь год содержать скот под открытым небом. Недостаток пахотных земель в Марьинской и других станицах компенсировался благоприятными возможностями для виноградников.

Такая структура хозяйства в значительной степени предопределяла пищевой рацион казаков. «С наступлением времени обеда, – отмечалось в этнографическом описании станицы Наурской начала ХХ века, – вся казачья семья, вымыв руки и помолившись Богу, усаживалась за стол. Одна из женщин вытаскивала из печи «чугуны» (чугунные горшки) со щами и кашей, сковороды с жарким. <…> По окончании обеда все, помолившись Богу, дружно выходили из-за стола»[362]. Впрочем, мясо на столе казаков было достаточно редко, их основной рацион состоял из круп, овощей, к ним прибавлялись продукты охоты и рыболовства. В меню можно было встретить капусту, свёклу, фасоль, горох и т. д. Казаки запасали на зиму фрукты и овощи, применяя различные способы консервации – квашение, соление, мочение. Впоследствии Марьинская славилась клубникой. Арбузы солили на зиму в бочках, с тыквой варили просяную кашу. Любимым лакомством были арбузные и тыквенные семечки. Из молочных продуктов были известны сметана, простокваша, масло, творог, сыр.

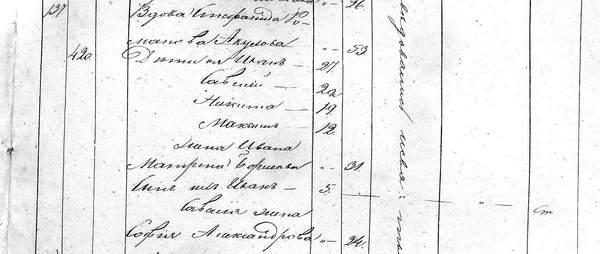

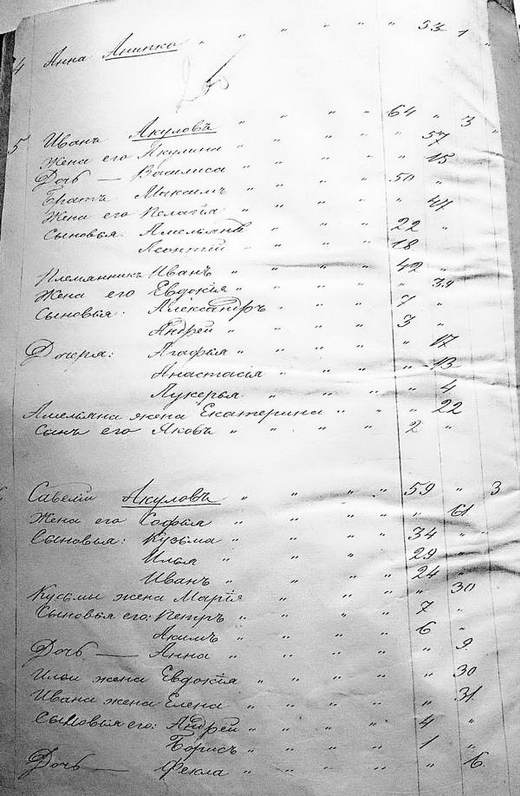

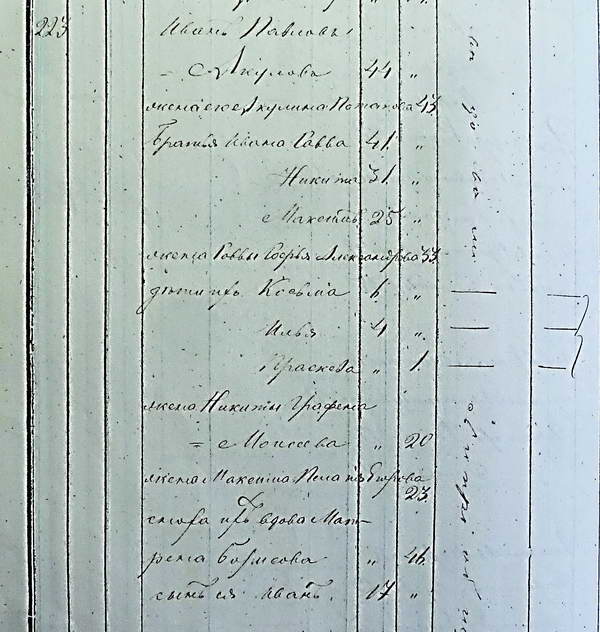

По свидетельству современников, в конце XIX века в станицах можно было часто встретить стариков и старух в возрасте от 70 до 90 лет, были даже и такие, кто доживали до 120 лет. Однако очень часто в метриках записаны вдовы, в том числе молодые, как, например, Матрёна Борисовна Акулова с единственным маленьким сыном Иваном – видимо, его отец, Иван Павлович Акулов-младший, был убит во время боевых действий.

Бывало, умирали и совсем молодые женщины, вероятно, при родах. Так, Никита Акулов овдовел вскоре после женитьбы и через несколько лет вновь женился на совсем юной казачке, которая была моложе жены его младшего брата Максима. Жили они единой большой семьёй, женщины оставались дома, растили детей, занимались хозяйством, половина мужской части семьи постоянно была на военной службе. Но и в начале, и в конце XIX века казачьи семьи оставались многодетными, промежуток между братьями и сёстрами был обычно не более двух лет. И в семье Павла и Степаниды Акуловых с 1819 по 1835 год родилось не менее пяти сыновей, о дочерях, к сожалению, из исповедных росписей ничего не известно[364]. Все пятеро казаков Акуловых периодически записаны «в походе», то есть принимали участие в боевых действиях на Кавказе. Тем не менее, у одного только Савелия[1511] и его жены Софьи Александровны[1512] за 1854-59 годы родилось трое детей.

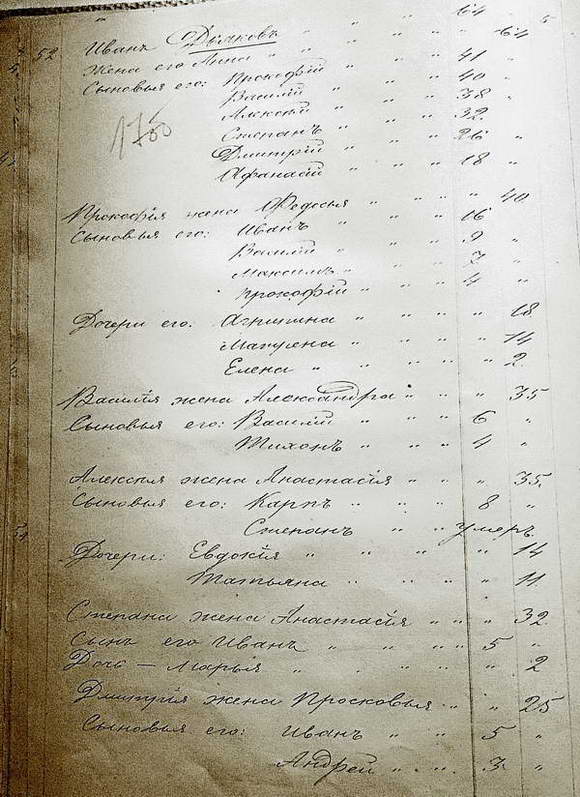

У Александра Михайловича[1505] и Анастасии Ивановны Чеботарёвых[1504], земляков Павла и Степаниды, в 1827-38 годах тоже появилось не менее пяти детей, а у их сына Михаила[1153] и его жены Федосьи Евдокимовны[1154] в 1846-57 годах – не менее четырёх. Семья Ивана Елисеевича Дьякóва-среднего и его жены Анны Ивановны, в девичестве Чеботарёвой, в 1843-60 годах дала миру не менее восьми-девяти детей, старший из которых, Прокофий[651], прожил более 100 лет.

У младшего сына Афанасия (род. 1867) родилось шестеро детей, и его старший сын Фёдор Дьякóв [259] (1905–1942)[366] принял на себя обязанности по воспитанию двух своих младших братьев после безвременной смерти обоих родителей, Афанасия Ивановича и его жены, в 1916-17 годах. А в 1906 году в семье героя-конвойца и полного Георгиевского кавалера, яркого и незаурядного по своему характеру Андрея Ивановича Акулова[681], и его жены Пелагеи[367][682] родилась дочь Анастасия[260] (1906–1984)[368], будущая жена Фёдора.

В истории Марьинской в конце XIX – начале XX вв. были и трагические времена. В 1890 году в станице возник пожар, который быстро распространился из-за сильного ветра и уничтожил большую часть построек. Через два года по станице прокатилась эпидемия чумы. Но казаки вновь отстраивались и преодолевали все беды. Они стали активно заниматься торговлей, и в селении возникла ярмарка, быстро ставшая известной. К началу XX века Марьинская стала одной из самых больших и экономически развитых станиц Северного Кавказа. В 1910 году в ней построили школу, в которой теперь учились все казачата, а в 1914 году в станице проживало около 6000 человек[369].

Интересно, что при особой религиозности, строгом соблюдении обрядовой стороны веры среди казаков Северного Кавказа было немало старообрядцев, и царское правительство терпимо относилось к этому факту. Особенно много приверженцев старой веры было среди гребенских казаков. Они продолжали исполнять старые церковные обряды, видя в них прежде всего основу сохранения собственной самобытности. Как писал В. А. Потто, «они продолжали жить тем, что принесли с собою из старой Руси, молились по старым книгам, исполняли старые обряды, и никто не приходил к ним указывать новые порядки, никто не теснил и не гнал их за исполнение старых»[370]. Важно отметить, что казачье старообрядчество явилось не итогом раскола и протеста, а результатом сохранения верований раннего русского христианства, поэтому оно не несло в себе ни антигосударственного, ни антицерковного заряда. По данным Ф. А. Щербины, в 1794 году в верховья Кубани с Дона тоже было переведено немало казаков-старообрядцев[371]. В то время как в центре страны старообрядчество фактически ставилось под запрет, Высочайшим Указом Николая I от 26 мая 1835 года служивым казакам разрешалось совершать богослужения по своим обрядам[372].

Об уклонении в старообрядчество среди предков Дьякóвых- Акуловых из Марьинской сведений нет, но документы о таких фактах (принадлежность к молоканам) об их однофамильцах, а, возможно, и дальних родственниках из другой станицы (Михаил Степанович Дьякóв) отложились в фондах РГВИА[373]. Документы на редкость спокойно фиксируют факты перехода одного из Дьякóвых в старообрядчество, никаких указаний на штрафные меры нет.

Налаженную жизнь казачьей станицы Марьинской и крепкое хозяйство рода Дьякóвых, как и их соседей, взорвал ХХ век – век катастроф, двух мировых войн, революций, сломавший сложившийся за столетия казачий уклад, разбросавший и разделивший семьи, принёсший горе и новые трудности. Но жизнь продолжалась в следующих поколениях, новое время рождало новых героев и замечательных людей.

Все годы Первой мировой войны казачество сохраняло верность императорской короне и государству, марьинцы, в том числе Дьякóвы и Акуловы, воевали на её фронтах. Но после падения монархии в феврале 1917 года и тем более после перехода власти в октябре к большевикам многое изменилось. Кавказ из-за своего векового стратегического значения и обилия вооружённых людей быстро превратился в один из узловых пунктов Гражданской войны. Ещё вчера единое казачество разделилось. И этот раздел, как образно пишет А. Ф. Дьякóв, прошёл внутри многих семей, причём мнений было не два и не три, но множество: «Одни боролись за установление Советской власти в станице, другие поддерживали белое движение, третьи были за сохранение терского войска – как самостоятельно управляемой территории, но одни из них желали сохраниться в составе единой и неделимой России, другие требовали самоопределения»[374].

Поначалу казаки, в том числе большинство марьинцев, поддерживали противников красных. Одновременно с открытием в Моздоке 25 января 1918 года Съезда трудовых народов Терека, не где-нибудь, а в Марьинской был созван Войсковой круг Терского войска. После невыполненных взаимных требований прекратить заседания и присоединиться друг к другу перевес оказался на стороне депутатов в Моздоке. Власть атаманов в станицах пошатнулась. Дмитрий Иванович Дьякóв[661], брат Афанасия и Прокофия, стал последним казачьим атаманом Марьинской. Начали повсеместно возникать военно-революционные Советы. Но большевики не питали к казакам никаких симпатий, считая их одними из наиболее верных приверженцев и защитников старой России. Вскоре повсеместно началось изъятие земли, вплоть до выселения целых станиц как «оплотов контрреволюции», от казаков требовали сдачи оружия. Всё это столь же быстро отвратило многих, особенно из богатых станичных верхов, от новой власти «голытьбы и иногородних». Во главе «расказачивания» на Северном Кавказе стоял чрезвычайный комиссар юга России Г. К. Орджоникидзе. В апреле в и без того неспокойной уже Марьинской произошла кровавая стычка между станичниками, а в июне 1918 года казаки ожидаемо поднялись на настоящее восстание в надежде соединиться с Добровольческой армией А. И. Деникина, начавшей свой второй поход на Кубань. Практически в один день возмутились Георгиевская, Незлобная, Подгорная, Марьинская и Бургустанская станицы, скоро к ним присоединились и другие.