полная версия

полная версияСемейная история

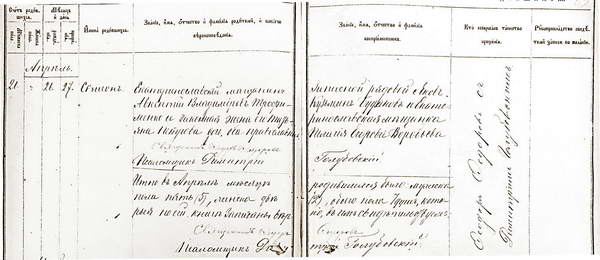

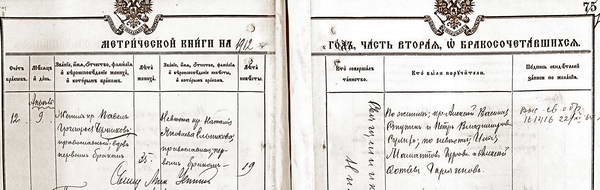

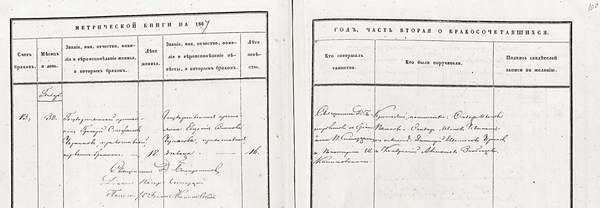

В архиве современного украинского города Днепр (бывш. Днепропетровск, Екатеринослав) нашлись метрические записи о рождении и крещении в апреле 1886 года Симеона Трофименко, в 1891 году – его брата Фёдора [889] 2-го (что предполагает наличие и старшего сына Фёдора в семье), записи о венчании Фёдора в 1913 году с мещанкой же из Екатеринослава девицей Натальей Захаровной Круц[890] и рождении у них в следующем, 1914 году, сына Льва, племянника Семёна[399][378].

Родителями братьев указаны екатеринославский мещанин Авксентий Владимиров Трофименко [1318] и законная жена его Татьяна Петрова[1319], оба православные[400].

Земская фельдшерская школа в Екатеринославе (Днепропетровское медицинское училище) была основана осенью 1870 года при Губернской земской больнице, но только в 1912 году в неё приняли первых девушек, будущих акушерок. Срок обучения составлял три года. Семейную версию об учёбе в ней Анны Алёхиной и её знакомстве там с будущим мужем ни доказать, ни опровергнуть невозможно: все документы были утеряны, сведения в архивах найти не удалось. Точный год рождения Анны не известен. Но в 1915 году она уже замужем за Семёном Трофименко, а сам он служит в Воронеже. С той же степенью вероятности можно предположить, что знакомство Анны и Семёна произошло по месту службы Трофименко и отца Анны на железной дороге, потом юная жена могла помогать мужу в его врачебной практике и обрести навыки медработника. Сам же Семён Трофименко, безусловно, получил в Екатеринославе широкое и основательное образование. Вот список предметов, преподававшихся в фельдшерской школе в 1907 году: «Закон Божий, русский язык, латинский язык, арифметика, геометрия и черчение, география, русская история, зоология, ботаника, физика, чистописание, анатомия и физиология, фармакогнозия, фармация и фармацевтическая химия, фармакология и рецептура, патология, терапия, детские болезни, хирургия и глазные болезни, десмургия, механургия, учение о массаже, уход за больными и подание помощи внезапно заболевшим и мнимоумершим, гигиена, учение об эпидемических и эпизоотических болезнях в связи с санитарными мероприятиями, венерические и кожные болезни, ведение медицинской отчётности и законоположения, касающиеся фельдшерской службы»[401].

С 10 сентября 1915 года уже почти 30-летний Семён Трофименко поступает на службу фельдшером станции Воронеж (л. 1), в октябре его переводят на станцию Новочеркасск (л. 2, 3) с жалованием 900 руб. 75 коп. (л. 2) или 800 руб. и 180 руб. квартирных (л. 1), что в любом случае представляло собой неплохую основу для содержания семьи[402].

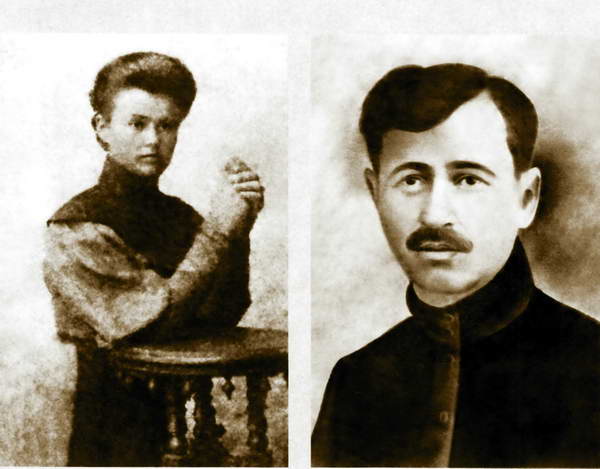

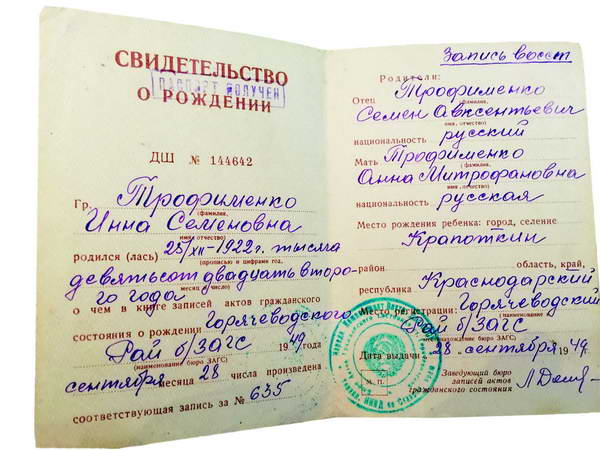

С 1 мая 1916 года его переводят обратно в Воронеж. Несмотря на все революционные бури и трудности Гражданской войны, он продолжает свою медицинскую службу. В 1918 году Семён Авксентьевич работает фельдшером на станции Бибиково, и в июле у него рождается ребёнок, дочь Клара (Калерия)[375], удивительно похожая на него самого. В декабре 1922 года он с семьёй оказывается на Кубани, в городе Кропоткине (до 1921 года хутор Романов), там под Новый год у них с Анной рождается второй известный нам ребёнок – дочь Инна[373], которая станет похожей на мать[403].

К сожалению, семью вскоре настигает большое горе – Анна скончалась почти сразу после рождения второй дочери, в начале 1923 года. Причина смерти родным не известна, но, скорее всего, она была связана с бедами первых послереволюционных лет – тифом, плохим питанием, пониженной сопротивляемостью организма инфекциям. Где могила Анны, к сожалению, установить не представляется возможным, по семейным преданиям она похоронена в Екатеринославе, но в городском архиве органов ЗАГС за 1923 год записи о смерти Анны Трофименко найти не удалось.

Кропоткин или хутор Романов Краснодарского края находится всего в 250 км от Дербетовки Ставропольского края, где во второй половине 1920-х годов начнут свою семейную жизнь Михаил и Клавдия Никифоровы, бабушка и дедушка мужа Л. А. Дьякóвой, С. А. Никифорова. А в 140 км от Дербетовки находится село Медвежье, первопоселенцами которого были представители рода Черниковых, чьим потомком был Фёдор [372], будущий отец Тамары Фёдоровны Черниковой (Дьякóвой). В который раз семьи предков будущих супругов оказываются друг от друга буквально на расстоянии вытянутой руки, захвачены одними и теми же пространственно-временными событиями. И опять-таки совсем рядом по российским меркам, в станице Марьинской того же Ставропольского края, живёт в это время молодая семья Фёдора и Анастасии Дьякóвых, будущих родителей Анатолия, ставшего мужем Тамары Черниковой. Нельзя не отметить в истории предков Сергея Никифорова и Ларисы Дьякóвой и совсем уже удивительные совпадения. В селе Медвежье должность судебного пристава на рубеже веков исполнял Афанасий Моисеевич Мезецкий[1035] – брат бабушки Марии Никифоровой (Кузнецовой), Варвары Моисеевны Кузнецовой (Мезецкой). В этом качестве он не только разбирал споры крестьян, среди которых немалая часть носила фамилию Черниковых, но его жена[1036] крестила их малышей. Это могло свидетельствовать только о хороших отношениях между Мезецкими и Черниковыми.

После безвременной смерти жены вдовец с двумя маленькими девочками, Семён Трофименко, не имел ни времени, ни сил на размышления, но было очевидно, что заменить мать им лучше всего смогла бы одна из сестёр Алёхиных. И он попросил у своего тестя руку его второй дочери, Екатерины. Она действительно стала хорошей матерью и детям сестры Анны, и своим собственным: Виктории[376] (род. 25.02.1925) и Станиславу [377] (род. 06.01.1928). Оба младших Трофименко появились на свет в селе Петровское (с 1965 года – город Светлоград) Ставропольского края. Семья была дружной, все дети росли в родительской любви и внимании, были сыты, хорошо и со вкусом одеты, несмотря на нелёгкое время, получили образование.

Время шло, Инна выросла, стала обаятельной девушкой с копной пышных волос, удивительно похожей на свою безвременно ушедшую родную мать.

В 19 лет, накануне войны, она вышла замуж за Фёдора Павловича Черникова[372] (1915–2001)[405], круглолицего парня из крепкого крестьянского рода, чья история связана с богатым селом Медвежье (Красногвардейское) Ставропольского края с момента его основания в 1803 году.

Чем так увлёк простой крестьянский паренёк девушку из интеллигентной семьи с достатком, выросшую в безусловной любви и внимании родителей, сказать сейчас сложно. Но кто может сказать, как рождается любовь, да и время было такое, что всё было возможно. Род медвеженских Черниковых ведёт своё начало из Тимкинского уезда Курской губернии. Само значение фамилии восходит, вероятно, к мирскому, то есть нецерковному имени Черник, которым могли называть в быту смуглого темноволосого человека. Могло это имя-прозвище означать и «чёрного», тяглового крестьянина, который платил подати в отличие от «белого» собрата. И в качестве ещё одного варианта можно предположить, что это характеристика какого-то недоброго человека или, наоборот, оберег, призванный отгонять от добряка злых духов – такое часто практиковалось на Руси. Во всяком случае, Черниковы – одна из древних русских фамилий.

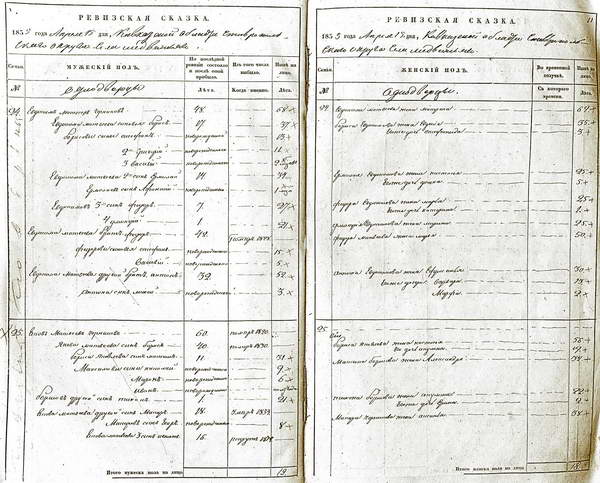

Интересно, что село Медвежье возникло почти одновременно со станицей Марьинской, где жили предки Анатолия Дьякова, будущего мужа дочери Фёдора и Инны Черниковых, Тамары. Оба рода активно участвовали в продвижении России на Северный Кавказ. Но если казаки Марьинской преимущественно воевали с непокорными горцами, то крестьяне Медвежьего занимались земледелием и скотоводством, тем самым тоже закрепляя присутствие России на этой территории. Медвежье было зарегистрировано как административная единица с 1803 года, когда в сегодняшнем Ставропольском крае стало немного спокойнее. В урочища рек Средний Егорлык и Горькая Балка пришли переселенцы из Курской, Орловской, Воронежской, Харьковской и Полтавской губерний. Русские и украинские фамилии, перемешиваясь между собой, встречались в каждом новом селе, хотя Медвежье заселялось в основном русскими выходцами из Орловской и Курской губерний. Семьи переселялись группами, в каждой был свой староста, но не только он, а и его подопечные обычно не были бедняками. Иначе и переезд был бы просто не под силу, а на новом месте надо было быстро налаживать жизнь. Хотя правительство и оказывало небольшую помощь скотом и орудиями труда, но переселенцам надо было рассчитывать прежде всего на себя. В Государственном архиве Ставропольского края сохранились первые свидетельства жизни медвеженских крестьян на новой малой родине: это ведомости о раздаче инструментов и волов за февраль-май 1808 года со списками казённых переселенцев и их старост[406]. Уже в этих списках встречаются сразу несколько Черниковых, родство удаётся проследить только для нескольких братьев Матвеевичей – но прямым потомком одного из них как раз и станет Фёдор Павлович Черников.

… Где-то в Тимкинском уезде Курской губернии в первой половине XVIII века родился и жил крестьянин Матвей Черников[407][1820]. Его сыновья, братья Яков [1789] (староста), Антон [1790], Фёдор [1792] и самый старший – Евдоким [1794] (род. в 1767), появившиеся на свет ещё на земле предков, переселились в самом начале XIX века холостыми, а Евдоким уже с семьёй – в места, где из-под земли выходил «Медвежий» или Гниловский ключ. Почему он так назывался, сказать сложно, ведь медведей на тогдашних степных просторах Ставрополья не водилось. Считать, что село назвали Медвежьим потому, что оно было в какой-то глухомани, «медвежьем углу», тоже не приходится, поскольку здесь пролегал тогдашний Черкасский тракт. Скорее всего, в названии поселения, раскинувшегося на необозримой безлесной равнине, заключена немалая доля иронии первопоселенцев или намёк на их недюжинные силы – нельзя отказывать нашим предкам в чувстве юмора. Братья Матвеевичи Черниковы и их односельчане на новом месте занялись разведением крупного рогатого скота, очень быстро оценили и непаханую целину, и мягкий климат. Уже к середине XIX века Медвежье превратилось в процветающее многолюдное село, давшее с 15 мая 1872 года название одному из двух уездов Ставрополья (Ставропольский и Медвеженский уезды).

Тогдашние семьи – и крестьян, и казаков, и даже дворян – имели много детей, но до взрослого возраста не доживала и половина из них. У Евдокима[1794] и Матрёны [1795] Черниковых[408] выжили по крайней мере четыре сына: Ермолай[1721], Фёдор [1724], Дмитрий [1726] и старший из братьев, Борис [1728], появившийся на свет ещё на старой родине[409]. Другие Черниковы тоже не страдали от бездетности, так что к 1864 году в Медвежьем было не менее 33 представителей мужской половины этого рода[410].

К тому времени Медвежье было богатым, хорошо известным селом на Ставрополье, где в целом практически все жители были гораздо более зажиточными, чем крестьяне в старых русских областях. Ещё в 1828 году в селе был построен храм Святого Михаила Архангела (разобран в 1936 году), который вскоре потребовалось расширить, поскольку он не мог вместить всех жителей. В 1860 году к Михайло-Архангельской церкви был пристроен придел святого пророка Ильи.

Два раза в год, с 20 по 27 марта и с 14 по 21 сентября, в селе проходили ярмарки, на которые приезжали торговать крестьяне и купцы со всего края. С образованием самостоятельного Медвеженского уезда жизнь в селе забурлила ещё больше. Там были водяные и ветряные мельницы, небольшие заводики, прежде всего, казённый спиртоводочный, маслобойни, лавки, трактиры и «питейные дома». О здоровье селян заботились два врача, два фельдшера, акушерка, существовала аптека, была построена уездная больница на 40 коек, а с начала ХХ века работала даже почтово-телеграфная станция. В селе были открыты 4 начальные школы, в одной из которых учили девочек, реальное училище и даже гимназия, в которой преподавали по крайней мере 11 учителей, а обучались в ней в начале ХХ века 86 учеников из крестьянского и других сословий[412]. В конце XIX века миссионер Ставропольской епархии священник К. А. Попов колоритно описывал Медвежье: «…село торговое, большое, бойкое и проездное… Медвежье представляет уездный городок. Достаточно сказать, что в конце села даже не слышно колокола. идти с конца села в церковь – это целых пять вёрст будет, несомненно, придёшь к концу службы.»[413] В 1901 году в Медвежьем насчитывался 1291 двор, население села составляло 10307 жителей[414], за период до революции 1917 года это число возросло почти до 15000 человек[415].

В конце XIX – начале ХХ вв. в селе были построены ещё две церкви: Святой Троицы и Успения Пресвятой Богородицы. Метрические книги всех трёх храмов Медвежьего представляют собой целый архив, а в одной только Михайло-Архангельской церкви служили три священника. Жители не были жёстко «прикреплены» к какому-либо приходу и, судя по всему, достаточно свободно выбирали храм для исполнения того или иного обряда. Во всяком случае, записи о рождении, венчании или смерти представителей какой-либо одной ветви рода Черниковых встречаются в метрических книгах всех трёх церквей.

Самой нарядной из трёх похожих храмов в неовизантийском стиле является сохранившаяся практически в первозданном виде церковь Святой Живоначальной Троицы. В советское время она была закрыта, в ней было организовано зернохранилище. Это её спасло. Зерно насыпали практически до самого верха, поэтому детали архитектурного убранства, уникальный фаянсовый иконостас, один из трёх в России, были укрыты им и уцелели до тех пор, пока в 1990-е годы в храме вновь не начались службы. Что-то селяне сохранили в своих домах и вернули при реставрации храма. На деталях иконостаса видны сохранившаяся розовая глазурь и даже автографы мастеров из Екатеринбурга конца XIX века.

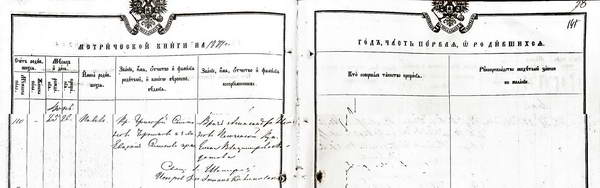

Именно в этой церкви, вероятнее всего, и крестили маленького Фёдора его родители, Павел Григорьевич [882] и Наталья Яковлевна[883] Черниковы[417] в мае 1915 года – к сожалению, за этот год сохранились только метрические книги Михайло-Архангельской и Успенской церквей, но там искомая запись не встречается. Но в феврале 1913 года в этом нарядном храме был крещён старший брат Фёдора, Николай[369], а 9 (21) апреля 1912 года в нём венчался сам Павел Григорьевич, вдовец 35-ти лет, вторым браком с 19-летней Натальей Яковлевной Ельниковой[418].

Первая жена Павла, Софья Фёдоровна[881], умерла за полтора месяца до этого, в конце февраля, от чахотки, ей было всего 32 года, скончался в 1911 году от дифтерита и их 5-летний сын Николай[419][368]. Судьба дочери от первого брака, Прасковьи[367] (Пелагеи), не известна.

Нельзя не отметить бросающуюся в глаза особенность демографии и поведения жителей Медвежьего: значительная разница в возрасте жениха и невесты и повторные, вторые, а то и третьи браки мужчин там далеко не редкость, скорее, правило. Крестьянки Медвежьего сравнительно часто и рано умирали от чахотки, паралича, горячки, и их 30-50-летние мужья незамедлительно брали себе новых жён, причём не ровесниц-вдовиц, но совсем молодых девушек, 16–19 лет. Если сравнить такую брачную модель с сибирскими сёлами Баженово и Черноозерье, казачьей станицей Марьинской, то ни чего подобного в массовом порядке там не происходило. В Марьинской, наоборот, именно женщины чаще оставались молодыми вдовами, так как казаков убивали на войне, и замуж они в таком случае практически не выходили. А в Сибири не так уж редко супруги вместе доживали до преклонного возраста. Во всяком случае, третьих браков, которых не приветствовала православная церковь, там не встречается вообще. Безусловно, большое крепкое хозяйство и маленькие дети везде требовали быстрого восполнения потери матери-хозяйки. Но всё же скорость, с которой заключался новый брак, и особенно частая разница в возрасте и положении опытного жениха и юной невесты наталкивают и на другие мысли. Многолюдность, пестрота жизни в Медвежьем, расположение его на большой проезжей дороге оказывали влияние на нравы, возможно, в сторону большей их свободы, с одной стороны, и зависимых отношений в семье, с другой. Мужчина, обладавший хозяйством, достатком, прирабатывавший извозом и «повидавший мир», по патриархальному обычаю имел полное право распорядиться и своей собственной жизнью, и судьбой своих домашних. В такой обстановке вырастет и маленький Фёдор Черников.

Его отец, Павел, родился в 1877 году у Григория Степановича[1309] (род. 1848) и Евдокии Семёновны[1310] (Черкасовой, род. 1850) Черниковых[420].

Примечательно, что многочисленные Черниковы, практически без исключения принадлежавшие к наиболее зажиточным крестьянам Медвежьего, в жёны брали девушек из таких же семей первопоселенцев, к которым принадлежали и Черкасовы. Эта фамилия указывает на украинское происхождение Евдокии. В семье Григория и Евдокии Черниковых, кроме Павла, родилось ещё, как минимум, 8 детей. Брат Григория, Степан Степанович [301], был женат трижды, и от этих трёх браков у него было не менее 6 детей. В семье их родителей, у Степана Борисовича[1569] (род. 1822) и Агафьи[1570] (род. 1825) Черниковых[423], было не меньше пятерых детей, у родителей Степана, Бориса Евдокимовича[1728] (род. 1798) и Евдокии Васильевны[1729] (род. между 1793 и 1800) Черниковых[424] – шестеро… И это был далеко не предел для Черниковых, ведь до сих пор эту фамилию носят многие жители современного Красногвардейского.

События российской революции 1917 года не могли обойти стороной и крестьянско-казачье Ставрополье. Брожение в умах, недовольство затянувшейся войной и «язвами» царского режима в лице сословно-кастовой иерархии и коррумпированной чиновничьей бюрократии и здесь было немалым, но всё же значительная прослойка казачьего населения и зажиточного крестьянства не поддержала большевиков, пришедших к власти 1 января 1918 года в губернском Ставрополе. Гражданская война здесь началась даже раньше, чем во многих других регионах России. На Северный Кавказ с его сырьевыми, продовольственными и людскими ресурсами, на казачьи станицы и богатые сёла с самого начала делали ставку руководители Белого движения, генералы Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин и М. В. Алексеев. В марте 1918 года Белая армия двинулась из Сальских степей в свой «Ледовый поход» на Кубань для захвата Екатеринодара. На пути Корнилова лежало село Медвежье, и там его остановили наспех сколоченные отряды самообороны, красногвардейские и партизанские отряды.

Однако достигнутый успех не был долговременным. 19 мая 1918 года генерал Алексеев предъявил ультиматум Медвеженскому уездному Совету об упразднении власти Советов и сдаче оружия. Тогда красные создали Медвеженский фронт общей протяжённостью 180 километров, вошедший в дальнейшем в состав Северо-Кавказского фронта. Для его обороны было мобилизовано из бедных крестьян и рабочих Ставрополя до 10 тысяч бойцов, в том числе около тысячи из них были жителями села Медвежье[425]. В память об упорных боях Гражданской войны в 1957 году Медвежье было переименовано – в третий раз[426] за период советской власти – в село Красногвардейское.

Несмотря на все усилия, летом 1918 года военное положение на Северном Кавказе осложнилось. В начале июля Добровольческая армия в ходе упорных боёв прорвала Мед- веженский фронт. Части генерала Алексеева заняли Медвежье и двинулись в направлении Ставрополя, который пал 21 июля. К концу января 1919 года весь Северный Кавказ оказался в руках белых. Однако они несли тяжёлые потери, а Красная Армия к началу 1920 года развернула наступление и к концу марта вновь заняла Северный Кавказ.

Всё это не могло не оказать влияния на жизнь медвеженских крестьян Черниковых, по своему статусу и положению сочувствовавших Белому движению. После возвращения советской власти и сталинского «коренного перелома» 1929 года в отношении деревни, массового сгона крестьян в колхозы стало ясно, что возврата к прошлому не будет. Павел и Наталья Черниковы избежали прямых репрессий против кулаков, но своего имущества лишились. Дед рассказывал внучке Тамаре, что всё бросил и ушёл жить подальше, на окраину села. Среди репрессированных в Книге памяти Ставропольского края значатся имена пятерых Черниковых из Медвежьего-Евдокимовского[427].

В 1935 году, в самый разгар репрессий и колхозного бума Фёдору Павловичу Черникову исполнилось 20 лет, и ему пришлось принять непростое решение покинуть родительский дом, поскольку будущего у него, сына кулака, в родном селе не было. Он едва успел закончить в нём школу, в соответствии с веяниями времени научился водить машину, трактор и другую сельскохозяйственную технику. С таким багажом можно было отправляться на поиски новой жизни, что он и сделал. Судьба привела его в Благодатное, где в 1940 году 25-летний Фёдор женился на 19-летней Инне Трофименко и, казалось, обрёл и новую семью, и личное счастье.