полная версия

полная версияСемейная история

Братья Ивановичи Дьякóвы имели одно из наиболее богатых хозяйств в Марьинской. У них были крепкий фамильный дом, амбары, запасы зерна, скот. А у четверых братьев Зеновьевичей Дьяковых дела обстояли не так хорошо, хотя все члены обеих родственных семей, потомков братьев Ивана и Моисея Елисеевичей десятилетиями жили и служили бок о бок. В начале июня 1918 года фронтовик Александр Зиновьевич[375] Дьякóв[230] (1892–1959) вернулся в родную станицу, уже побывав членом Терского Совета, полный решимости отстаивать власть красных. Его схватили восставшие односельчане и в конце июня 1918 года приговорили к расстрелу «за измену казачеству». Только благодаря отчаянной помощи матери и трёх братьев Александру удалось бежать в Георгиевск. Но уже в июле после взятия Марьинской красными кавалеристами он не только вернулся обратно, а стал одним из крупнейших руководителей красного казачества на Северном Кавказе, организовал помощь осаждённому белыми городу Грозному. В кровавых сражениях и стычках А. З. Дьякóв штурмом брал непокорные станицы, стал командующим войсками Сунженской линии, именно его бойцы (свыше 4000 чел.) внесли решающий вклад в снятие осады Грозного. Вступил Александр и в партию большевиков. За непреклонного красного командира поплатились родные. В 1919 году, когда власть в Марьинской вновь перешла к белым, мать его, Марию Петровну [650], расстреляли, а трёх братьев по казачьему обычаю позорно высекли. По 100 розог каждому пришлось выдержать за помощь большевикам, хотя сами они, в отличие от Александра, активно их не поддерживали, только помогли брату сбежать из-под стражи.

Богатый родительский дом трёх братьев Афанасьевичей Дьякóвых стал переходить из рук в руки – кто бы ни занимал Марьинскую, именно там обычно располагалось командование, военные штабы. Большой разницы между белыми и красными в этом отношении не было, хозяйство было быстро разграблено на глазах у сирот. Трудно приходилось всем троим, особенно ещё подростку, но уже отвечавшему за младших братьев Фёдору. И когда восставшее казачество было окончательно разгромлено, он тем более побоялся предъявить права на дом, в котором кто только теперь ни жил – и директор МТС, и секретарь райкома…

Его кровом стала небольшая потрёпанная временем хатка-мазанка, стоявшая на большом родительском дворе. Сюда Фёдор[259] в 1926 году, едва ему исполнилось 20 лет, привёл молодую жену-ровесницу Анастасию Акулову[260], яркую и по-своему красивую казачку. Почти всю свою дальнейшую жизнь она проведёт в этой полуземлянке, где даже пола не было. Будет повторять, что «вышла замуж за каменную стену», имея в виду настоящую, каменную стену забора, к которой и была прилеплена хатка.

Фёдор изо всех сил пытался выбраться из бедственного положения, в которое его столкнуло непростое время. Трудолюбивый, даже начитанный, серьёзный и спокойный, рано повзрослевший, он брался за разную работу, смог получить специальность и был какое-то время бухгалтером колхоза в кабардинском селении. Но пришлось переехать из родного села. Ему, сыну «кулака», удалось избежать репрессий, но о бывшем благосостоянии в семье, где родились два сына, пришлось окончательно забыть. В годы страшного голода 1932-33 годов супруги с маленьким сыном Александром[92] едва выжили. Но и дальше приходилось существовать, оглядываясь на прошлое, в постоянном смятении под угрозой «раскулачивания», хотя после разорения когда-то богатого хозяйства брать с молодой семьи было совершенно нечего.

Ещё трагичнее сложилась судьба Матвея Прокофьевича Дьякóва[238], сына старшего брата Афанасия Прокофия Ивановича и двоюродного брата Фёдора Афанасьевича. Он был арестован и расстрелян 23 октября 1937 года «за активную антисоветскую агитацию»[376]. Арестовали и мужа сестры Фёдора, «тёти Насти»[253], Бориса Кудрявцева[252], председателя станичного Совета. На долгие годы вынужден был бежать из станицы его старший сын Александр[88]. А у Анастасии и Фёдора в это же время, 10 ноября 1936 года, родился младший сын Анатолий[377][94]. Возможно, всё это и заставило Фёдора с семьёй срочно уехать в 1937 году из родной станицы в Кабардино-Балкарию, в село Благовещенское, где они прожили до самого его ухода на фронт Великой Отечественной войны в 1942 году. «Семья наша, как и многие другие в то время, жила под воздействием какого-то гнетущего чувства страха, в предчувствии нависшей опасности. Каждую минуту существования людей отравлял этот унизительный, никогда не отпускавший страх», – горько пишет А. Ф. Дьякóв[378].

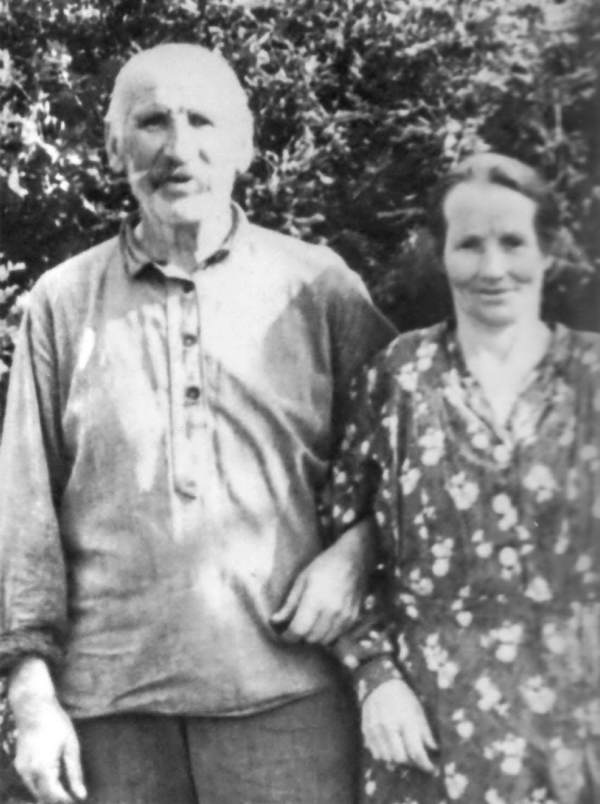

Отец Анастасии Дьякóвой, Андрей Иванович Акулов, тоже не питал иллюзий по отношению к установившейся власти, но противоречить ей не стал. После разгрома деникинцев он собрал в одночасье свои пожитки, уехал из Марьинской и всю жизнь проработал лесничим во Владикавказе – даже носил форму. А. Ф. Дьякóв вспоминал, что его деда знали и уважали местные жители, он умел общаться и с представителями местных народов, и с казаками, и с «пришлыми»: «Андрей Иванович хорошо знал нравы и традиции местных народов, их историю, национальных вождей и героев, поражал доскональным знанием родословной многих горских княжеских родов»[379]. Хотя всю свою долгую жизнь старый воин отличался живым и непокорным характером. Но он был «начисто лишён таких людских пороков, как жадность, стяжательство, равнодушие, злоба и ненависть»[380].

Великая Отечественная война, которую семья Фёдора Дьякóва встретила в Благовещенском, быстро дотянулась до Северного Кавказа: уже к июлю 1941 года сюда подошли немцы. В стране повсеместно проходила мобилизация – и вновь Родина нуждалась в казаках как умелых и храбрых воинах. Может быть, Фёдор мог бы и не попасть на фронт – его сын Анатолий пишет о брони. И тут же без прикрас описывает, увы, нередкую жизненную ситуацию, когда местный военком приказал бухгалтеру Дьякову выписать ему хрома на сапоги. Фёдор Афанасьевич отказался – и через три дня его мобилизовали. Анатолий Фёдорович не увязывает чересчур жёстко эти два события, но и не скрывает их вероятную взаимосвязь… Пятилетний сын только и запомнил, как отец, не торопясь, тщательно заматывал ноги в портянки на пороге дома, словно желая сказать ещё что-то домашним, но так и не сказал.

В апреле 1942 года под Ростовом-на-Дону пулемётчик Фёдор Дьякóв получил тяжёлое проникающее ранение лёгкого. Его успели довезти до госпиталя в Прохладном – это бывшая казачья станица в 60 километрах от Благовещенского. Все эти километры успела пройти и его жена Анастасия – муж умер у неё на руках. В мае 1942 года Фёдора похоронили на кладбище в Благовещенском, а вскоре село заняли немцы и выгнали вдову с мальчиками на улицу. Анастасия Андреевна, потеряв всё, к октябрю 1942 года решила пробираться в родные места, вернуться в Марьинскую – всё же дома можно было опереться на поддержку родных. Всего 36 лет было молодой вдове и замуж она, как и тысячи казачек с такой же горькой долей, более не вышла. Но горе не согнуло эту гибкую, обаятельную женщину и не заперло её душу на замок. Она всеми силами старалась казаться сильной, независимой, временами была даже до заносчивости гордой и весёлой. А по ночам, ранимая по натуре, плакала в подушку – и слышали её плач только сыновья. Младший, Анатолий, навсегда запомнил какую-то особенную пронзительность облика матери, но в то же время её постоянную стойкость и главное желание – поднять сыновей.

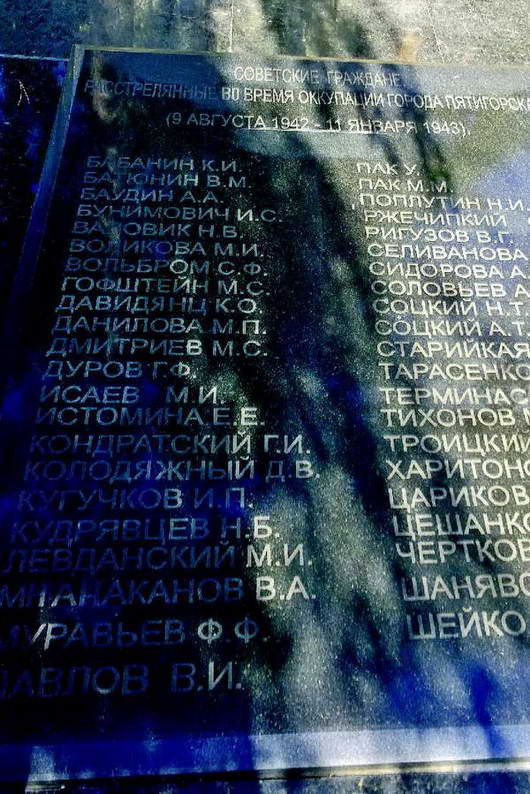

Старший сын, 15-летний Александр, как и другие его ровесники, повзрослел в одночасье, в полной мере желая разделить с матерью горе от потери отца и заботы о хозяйстве и выживании. До войны он успел вступить в комсомол, и теперь Анастасия была в страхе, что кто-либо донесёт оккупантам об этом. Анатолию же едва исполнилось 6 лет. Когда они вернулись в Марьинскую, оказалось, что такие же мальчишки, подростки, старики – единственные мужчины в селе, все остальные воевали в Красной Армии. Никакие несправедливости «расказачивания» не смогли убить в душах казаков чувства патриотизма и любви к Родине. Немцы-оккупанты чувствовали глухое неприятие местного населения и жестоко расправлялись с теми, кто мог представлять для них угрозу. Любимая тётя Анатолия Дьякóва, «тётя Настя», Анастасия Кудрявцева, овдовевшая после расстрела мужа большевиками, пешком ходила из Марьинской в Пятигорск с надеждой узнать что-либо о судьбе сына… Двоюродный брат Александра и Анатолия, 17-летний Николай Кудрявцев[89] был расстрелян в самый канун нового, 1943 года вместе с несколькими односельчанами. Немцы находились в Марьинской до 13 января 1943 года.

Александр, желая скорее стать самостоятельным и помогать семье, попытался в 1943 году уехать на учёбу в индустриальный техникум г. Орджоникидзе (Владикавказ). Он успел получить и водительские права – но жить в городе без минимальной поддержки было невозможно, это означало по-настоящему голодное существование на грани смерти. Тогда он поступил курсантом в Ереванскую военно-воздушную спецшколу на полное гособеспечение – и каким красавцем в лётной форме приехал в станицу летом 1943 года! Однако случилась беда – он серьёзно заболел и был отчислен. Позже он смог получить ещё одну специальность – выучился на электрика. Так Дьякóвы отражали удары судьбы.

Кончилась война. Маленького Анатолия ждали столь же голодное трудное детство, одна-единственная пилотка, в которой он проходил все свои детские годы, вечно занятая в колхозе мама, учёба в марьинской школе и быстрое взросление, с которым приходило понимание того, что вся его будущая жизнь зависит от его собственных усилий. Пронизывающий холод в той самой мазанке, куда когда-то привёл жену Фёдор Дьяков, полубеспризорное существование, поскольку мать не всегда могла вернуться с полей даже ночевать, голод, голод и ещё раз голод. В своей автобиографической книге Анатолий Фёдорович назовёт эти годы ёмким словом «лихолетье» и прибавит, что единственной мыслью зачастую была мысль о физическом выживании[381], ведь нищий паёк трудодней за каждодневную работу в колхозе А. А. Дьякóвой разительно отличался от того, что когда-то выращивали на своих десятинах в самую лихую годину, даже оставаясь без мужей, марьинские казачки. Мать с сыном выручала купленная на последние деньги корова, и самые жуткие часы своей детской жизни Анатолий пережил, когда, заигравшись, проглядел возвращение стада и не мог найти её. Доведённый до отчаяния мальчик со стыда решил убежать куда глаза глядят: «Я чувствовал себя таким ненужным и неприкаянным, таким изгоем и отщепенцем, что хотелось задрать голову к небу и завыть по-волчьи»[382]. Корова оказалась спокойнее Анатолия, её нашли на следующее утро, его же – только на четвёртые сутки. Но и её, кормилицу, скоро пришлось продать за бесценок: зимой корову нечем было кормить. Потом семью спасал… верблюд, на котором колхозники возили молоко на завод, но доверял он почему-то только Анастасии Андреевне. Анатолий Фёдорович, не таясь, признаётся, что образы его детства вовсе «не окрашены в розовые ностальгические тона, которыми всегда отмечена память о времени, канувшем в вечность»[383], но тем сильнее взрослевшим парнем овладевало желание изменить свою жизнь, помочь стареющей матери. Для этого надо было получить профессию и образование.

Пешком, за 18 километров по морозу Анатолий пойдёт в райком в Новопавловске, чтобы вступить в комсомол. Юноша хотел принести пользу своей стране, да и без этого «акта благонадёжности» дороги советской молодёжи были закрыты. В старших классах вместе с другом увлечётся электрическими процессами, изготовлением маленьких электродвигателей и даже электростанции. Школу Анатолий любил, уважал учителей, а они хорошо относились к шустрому и заводному пареньку, лидеру как в компании ШДГК – Шабанов, Дьяков, Гоманов и Кокорин, так и вожаку в марьинской школе. Анатолий «всё время что-нибудь читал, читал непрерывно, жадно»[384], учился в старших классах практически только на «отлично». И планы на жизнь у него были нестандартными для Марьинской и казачьих традиций. После окончания 7-го класса брат Александр заявил, что младшему тоже пора работать, но Анатолий дерзко оборвал его и заявил: «Нет, я лучше ещё перебьюсь, окончу 10 классов, поступлю сразу в институт и стану инженером. Я буду крупным руководителем, и Вы (я имел в виду брата и его товарищей) будете у меня в подчинении, и я Вас ещё повоспитываю»[385]. По слову Анатолия всё и случилось – но «воспитывал» ли он больше своих родных или поддерживал их, знают только они сами, он же всегда вольно или невольно, но очень щедро раздавал себя людям. Его жена, Тамара Фёдоровна[121], в своей книге не скрывает своего восхищения мужем, ведь «он сам достиг всего, чего хотел, – и министр, и учёный, и муж, и отец, и дед, и прадед. Какие же сила духа и сила воли были заложены в нём с детства!»[386]Можно добавить, что эта жизненная сила, заложенная поколениями предков-казаков, обрела в Анатолии новое рождение: теперь не воинская доблесть, но образование и талант инженера приведут его на вершину.

Воля, настойчивость и в то же время страстность, активность, коммуникабельность сделали Анатолия центром притяжения и в школе, и в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (СКГМИ) в г. Орджоникидзе. Там он был избран одним из руководителей студенческого профсоюза, завклубом «Цветмет» и с головой окунулся в комсомольско-молодёжную жизнь, не оставляя без внимания и учёбу, а на практике, не чураясь никакой работы, получил ещё и высший шестой разряд как электрослесарь. Ярко, весело, образно он пишет о студенческих годах в своей книге. В его комнату постоянно шли студенты с вопросами, просьбами – и он всем помогал. Правда, в период сессии это сильно мешало её девятерым обитателям, и они часто вывешивали на дверь не очень-то выручавшее объявление: «Хлеба нет, денег нет, Дьякóва (Механика) нет. Просим не беспокоить»[387].

Институт остался позади, и в июне 1959 года Анатолий смог с гордостью показать матери диплом инженера. Его распределили в Башкирию по его же просьбе, на станцию Сибай, где работал тогда и брат Александр. Но вскоре их мать перенесла тяжёлую операцию, и сыновья решили, что Анатолий вернётся на Ставрополье, поближе к ней. Именно там, в родном краю, ожидали его первые победы и свершения, А. Ф. Дьякóв стоял у самых истоков создания Единой Ставропольской энергосистемы, «Ставропольэнерго». Здесь он впервые пережил настоящую радость от своей профессии энергетика. Жизнь в нём била ключом, и не только работой единой он заполнял её, став секретарём комсомольской организации «Ставропольэнерго», а вскоре был избран членом бюро и внештатным секретарём Пятигорского горкома ВЛКСМ.

При этом Анатолий регулярно помогал маме, отправляя ей деньги почтовыми переводами. Но в 1962 году как-то раз такая нужная для неё помощь не была получена вовремя. Анатолий с другом отправились в почтовое отделение, где активно стали разбираться и «наводить порядок». Им отвечала очень молоденькая, темноглазая милая девушка. Лихой секретарь горкома, конечно, не стушевался перед ней, но разъяснения принял и поутих. А потом вдруг встретил её уже на «своей территории», в горкоме комсомола Пятигорска. Девушка оказалась не только комсомолкой, но и спортсменкой, звали её Тамарой Черниковой[388][121]. На вопрос Анатолия что-то старательно ответила, но в свою очередь поинтересовалась, кем он работает. Ответ был неожиданный, но исчерпывающий: «Работаю старшим инженером в «Ставропольэнерго» – но это неважно, я буду министром!»[389]

Но всё же раньше, чем он станет министром, Дьякóв решил жениться. В своём выборе был уверен – Тамару даже не спрашивал. И зря. Спросить всё же стоило – напористость комсомольского вожака, привыкшего с ходу решать проблемы, в том числе кадровые, поначалу всерьёз смутила Тамару. Несмотря на очень юные годы (ей не исполнилось к тому времени и 20-ти лет), это была цельная, сложившаяся личность с твёрдым характером, о чём пишет сам Анатолий Фёдорович: «Тамара, подобно героине романа Т. Драйзера «Гений», была «установившейся натурой с твёрдыми взглядами и ровными чувствами». Она с детства привыкла видеть в браке нечто нерушимое, верила, что человеку дана одна жизнь и одна любовь, перед которой всё другое теряет значение»[390].

Их свадьба стала для Тамары настоящим приключением, режиссёром которого был, конечно, её Анатолий. С улыбкой вспоминает сейчас Тамара Фёдоровна, как регистрировать брак они поехали на трамвае, а «приданого» у жениха был целый чемодан с книжками по энергетике… И Анатолий Фёдорович вторит жене: «… больших денег у меня не водилось»[391]. Но самое интересное началось сразу после регистрации, когда новоиспечённые супруги, немного посидев у подруги Веры, с закадычным другом Геннадием Удовенчиком и его женой Мариной ввалились в автобус и поехали в Приэльбрусье – Анатолий организовал в этот день экскурсию, приурочив её ко дню регистрации брака. Такое вот «свадебное путешествие», но для начала всем следовало объявить новость о женитьбе. Дьяков это сделал в своей неповторимой манере: «Дождавшись, пока экскурсанты расселись по своим местам, я зашёл в автобус и громогласно объявил:

– Я женился – вот моя жена!

Весь автобус залился дружным смехом:

– О, заливает!

Никто мне не поверил»[392]. Тамара смутилась и молчала.

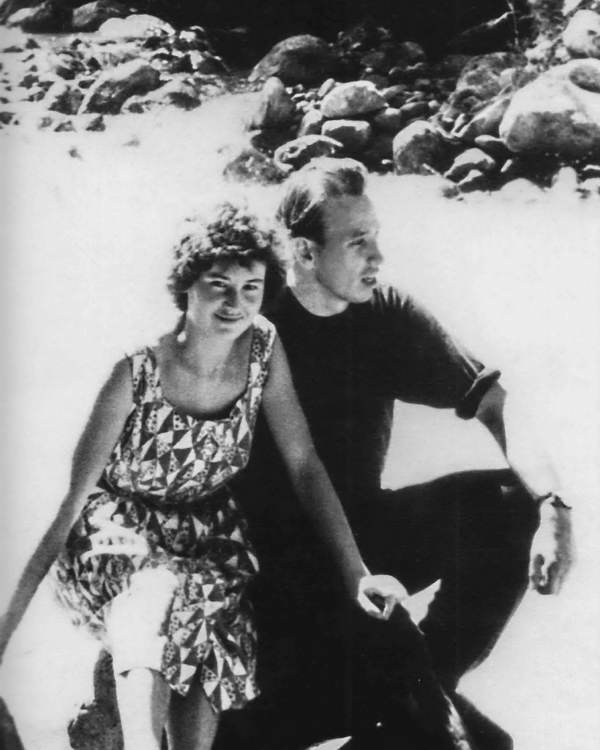

Доехав до поляны у берега речки Баксан, молодёжь выгрузилась из автобуса и, подтрунивая над молодожёнами, накрыла стол, уставив его тем, что было взято с собой для пикника. А наутро Анатолий с друзьями решили отметить начало его семейной жизни… восхождением на Эльбрус! «Это была, наверное, самая большая дурь, которую я мог когда-либо сделать в своей жизни. <…> Когда мы добрались до своих, было уже темно. Все волновались. Моя молодая жена стояла молча, потупив голову. Рядом с ней безмолвным укором Геннадию маячила в сумерках его беременная жена. А жена Пупкова, третьего нашего героя, не обращая внимания на уважаемую публику, от всей своей щедрой на эмоции русской души крыла непутёвого муженька и нас с ним самыми последними словами»[393]. Тамара Фёдоровна вспоминает эту историю с улыбкой: ведь тогда она к статусу жены ещё не привыкла. Весь день жёны со стажем учили её премудростям семейной жизни, поведению с супругом («уезжает в командировку – ну и пусть, ничего ему не показывай!»). Скучать и волноваться было некогда, поэтому она и не заметила, как пробежало время, была достаточно спокойной.

Нестандартное начало знаменовало собой долгую счастливую совместную жизнь Дьякóвых. Будут в ней, как у всех, и счастье, и трудности. Но пока, на той полянке, молодые просто беззаботно улыбаются – отныне они вдвоём и навсегда вместе.

ИСТОРИЯ РОДА ЧЕРНИКОВЫХ – ТРОФИМЕНКО

Дерево держится корнями, а человек – родственниками.

Пословица

Тамара Фёдоровна Черникова, по мужу Дьякóва, мать Светланы и Ларисы Дьякóвых, выросла в очень интересной семье, но история многих её членов, к сожалению, теряется в водовороте Великой российской революции 1917 года. Её прадед по матери, Митрофан Алёхин[394][1316], был сотрудником Юго-Восточной железной дороги, по семейным преданиям – начальником железнодорожной станции в районе Воронежа, может быть – Воронежской (современная Терещенская, Украина, Сумская область). Документов, подтверждающих этот факт, ни в Российском государственном историческом архиве, ни в Государственном архиве Воронежской области, ни в ведомственном Архиве Юго-Восточной железной дороги найти не удалось.

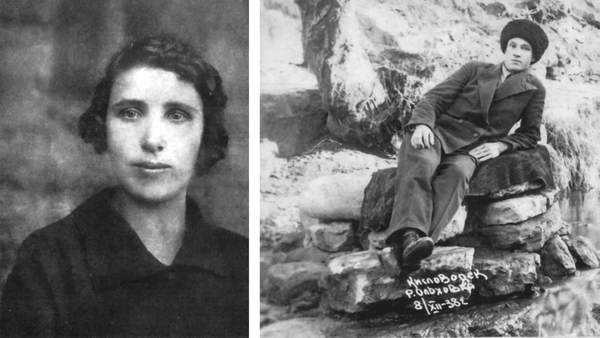

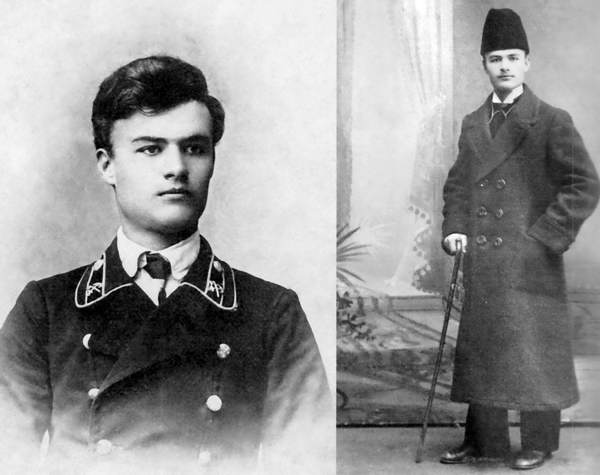

Следы двух братьев, сыновей М. Алёхина, тоже служащих железных дорог, окончательно пропадают после Великой российской революции 1917 года. Осталась всего пара фотографий, с которых на нас смотрят красивые и уверенные в себе молодые люди, и даже такие скупые свидетельства могут сказать о многом: об уровне жизни семьи, образованности, культуре. Семью, безусловно, можно считать интеллигентной династией служащих.

Тонкие черты лица Ксении Поликарповны Алёхиной[1317], прапрабабушки Светланы и Ларисы Дьякóвых, тоже сохранила до нашего времени одна-единственная фотография, которая была, скорее всего, одновременно и пропуском, поскольку её личность заверена начальником Воронежского(?)… – Чего? Разобрать полустёртую надпись не представляется возможным, но сам документ свидетельствует, что жена и мать в большой и явно не бедной семье всё же находила время и возможность для службы. Возможно, фотография сделана в период Первой мировой войны, когда многие женщины, вплоть до императорской семьи, чувствовали потребность помочь своей стране, шли работать в госпиталь, больницу, чтобы облегчить участь страждущих и не оставаться в стороне от происходящего.

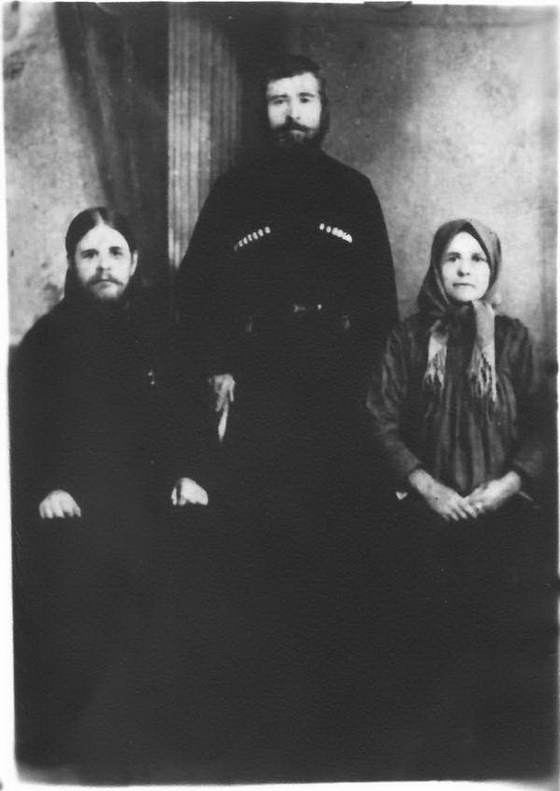

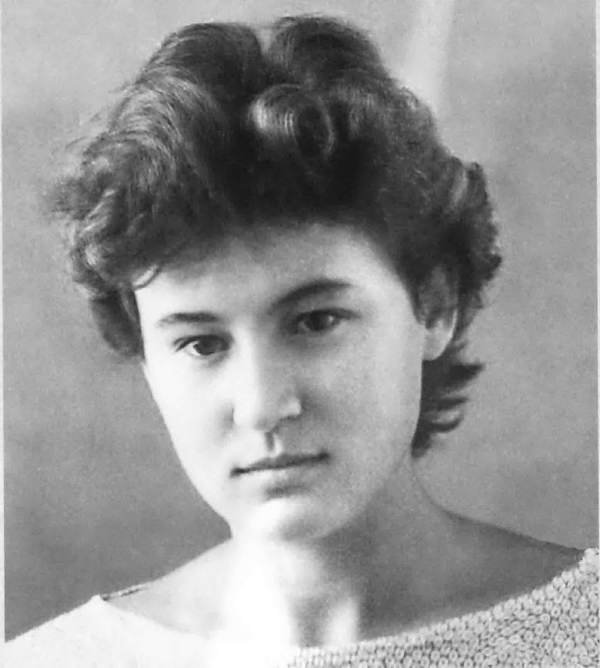

Всего у Митрофана и Ксении Алёхиных было пятеро детей: два сына и три дочери, Анна[395][886] (?-1923), Екатерина[888] (1901-?) и Елена[1026] (1905-?). Все три дочери получили хорошее образование – дома ли или в гимназии, установить не удалось. Но известно, что две младшие стали учительницами, а старшая Анна, большеглазая красавица с копной каштановых волос над высоким лбом, вместе со своим мужем, Семёном (Симеоном) Авксентьевичем Трофименко[887] (1886–1947)[396], работала в медицине.

Фельдшер Юго-Западных железных дорог, а после революции 1917 года – врач, Семён Трофименко был из екатеринославских мещан, то есть горожан. Это было указано им самим в 1915 году при поступлении на работу фельдшером станции Воронеж[397]. Его происхождение подтверждает справочник «Весь Екатеринослав» за 1913 год, который фиксирует его отца, Авксентия Трофименко [1318], проживавшего в колоритном районе города 2-й Мандрыковский спуск[398]. Чем конкретно он занимался, установить не удалось, но принадлежность к мещанскому сословию предполагала в основном ремесленную или торговую деятельность.