полная версия

полная версияСемейная история

Семья Петра и Ефросиньи Зубовых в Черноозерье в полной мере оказалась в водовороте времени. Глава семьи избежал мобилизации и в Первую мировую, и в армию Колчака – в более поздних документах причиной названа болезнь. Но не к добру вела его потеря ощущения стабильности и крепости крестьянской жизни. Пётр всё больше замыкался в себе, сказывался больным, в буквальном смысле уходил в себя, в одиночество от ставших чужими соседей-односельчан, в прямом смысле восставших брат на брата. Когда-то большое и крепкое хозяйство его отца Михаила Зубова во времена реквизиций на военные нужды царского правительства, красных и белых пошатнулось, братья Зубовы разделились и стали жить поодиночке. Но всё равно только коров у Петра было 7, и их удалось сохранить, из четырёх лошадей остались 2, посев сократился с 8 до 6 десятин[289]. А семья увеличивалась: в 1918 году в ней было уже трое детей: вслед за Анной родились Дмитрий[67] (умер в 3-летнем возрасте) и Мария[69]. Тем больше забот навалилось на её главу.

Пётр пытался жить по старинке, поддерживать дом, амбары, сеять и содержать скотину, а время жёстко требовало определяться, хоть как-то осознать смысл быстро менявшихся условий жизни и хозяйствования. Использование наёмных работников повлекло за собой лишение Петра Зубова избирательных прав. Цели создания в селе «ячейки» партии большевиков были ему явно не понятны или не приемлемы, и участвовать в этом он не хотел. Черноозёрский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в основном только требовал продналог, то есть «обирал» кулаков и середняков, к которым принадлежал и Пётр. Тем не менее, по утверждению его сына Александра, он даже входил в Совет, но недолго. Ефросинья ни в каких делах села не участвовала и не отрывалась от хозяйства и детей: в 1921 году на свет появилась дочь Пелагея[72], в 1925 – долгожданный сын Василий[74].

Наступление советской власти не могло обойти стороной «идеологический фронт», напротив, именно в этой сфере для нового режима была нетерпимой любая конкуренция, любое противостояние. Поэтому преследования и гонения обрушились на церковные учреждения, на церковь и религию в целом. Новая вера в коммунизм как светлое будущее всего человечества должна была стать единственным духовным ориентиром для всего населения Советского государства. Ни в источниках, ни в воспоминаниях жителей Баженова и Черноозерья нет сцен разорения церквей, уничтожения икон – неужели это проходило при молчаливом согласии, равнодушии сельчан? Ведь в этих храмах крестили, венчали и отпевали предков и их самих… Во всяком случае, активного противодействия «безбожная власть» не встречала, можно найти лишь отдельные факты протеста: так, 13 декабря 1936 года 600 человек верующих села Баженово отправили жалобу не кому-нибудь, а самому «председателю ВЦИК» в Москву, в которой написали, что ещё 20 октября 1935 года баженовский сельсовет ссыпал в церковь овёс чужих колхозов. После канцелярской волокиты в марте 1936 года церковь всё же освободили от овса – но как же до этого могли проходить там службы? В июне 1936 года председатель того же сельсовета Шипицын приказал сломать деревянную ограду церкви и огородил ею сельсовет[290]. А в 1938 году выходит постановление о закрытии церкви и передаче её для использования «на культурные нужды» села…[291] Председатель баженовского сельсовета указывает, что вследствие «развала общины» церковное здание никем не используется и приходит в ветхость как бесхозяйственное. В течение положенного срока община верующих будто бы отказалась взять в бесплатное арендное пользование помещение церкви. В конечном итоге райисполком выносит постановление № 86 о закрытии церкви в Баженове[292]. В эти же годы прекратил действовать и Никольский храм в Черноозерье.

Большевистская власть, с подозрением относящаяся к любому индивидуализму и предприимчивости, очень рано взяла в Сибири курс на создание различных сельскохозяйственных артелей, товариществ. В Баженове ещё в конце 1918 года было образовано сельскохозяйственное товарищество под названием «1-е Баженовское», и численность его тогда составляла 1004 человека (среди которых были даже жители Омска и Тюкалинска) с районом обслуживания в 42 селения[293]. Однако постепенно его члены отошли от дел, многие перестали платить членские и страховые взносы. Ситуация в товариществе была далека от нормальной: мельница работала с перерывами, отчётная документация была в запущенном виде, что использовало руководство, присваивавшее или пропивавшее общие средства. Между тем, время не стояло на месте. Обрабатывать землю по старинке, без сельскохозяйственной техники становилось всё более неэффективно и, в конечном счёте, невыгодно. Крестьяне не могли в индивидуальном порядке купить дорогой трактор, а советской власти для «конечной победы» революции требовались интенсификация сельскохозяйственного производства, форсированная индустриализация в промышленности. Во имя этой цели было решено коренным образом поменять только установившийся уклад жизни крестьян-единоличников. В 1929 году И. В. Сталин произнёс слова «великий перелом»[294], и в масштабах всей страны началась срочная добровольно-принудительная организация коллективных хозяйств на земле, колхозов, что означало резкий поворот в сторону создания мобилизационной экономики с предельной концентрацией ресурсов в руках государства.

Всё происходило сравнительно быстро, и возможности противостоять обобществлению земли и скота у крестьян практически не было. Поначалу стали создавать организации, связанные с сельскохозяйственной техникой. Повсеместно появлялись машинные и молочные общества. Так, в 1928 году в Баженове сразу организовались несколько машинных сельскохозяйственных товариществ: «Партизан», «Совет», «Сибиряк», «Организатор», «Трудовик». Последние два впоследствии были реорганизованы в колхозы[295]. В селе оживилась культурная жизнь, несколько раз приезжали даже «настоящие артисты» окружного политпросвета, чего ранее не бывало[296]. Но до представлений ли было сельчанам, когда у многих рушились основы столетиями налаженной жизни, отбирались скотина, дома, надежда на будущее, а то и сама жизнь? Массовый и срочный сгон крестьян в колхозы вызывал неминуемое сопротивление. Зажиточные крестьяне резали скот и сокращали посевы. Всё это повлекло немедленную жёсткую реакцию со стороны окрепшего сталинского режима. Основные активные действия по коллективизации пришлись на январь – начало марта 1930 года, после выхода Постановления ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 года «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству»[297]. Угроза массовых крестьянских волнений вызвала стремление избавиться от их потенциальных зачинщиков, и на селе начались массовые аресты, объявленные потом «перегибами». Но в их жернова попали миллионы человеческих судеб.

П. И. Прокопьев в своей книге детально описывает солнечный мартовский день, когда состоялось собрание по вступлению в колхоз «Организатор» в селе Баженово. После бурного собрания и ответов на вопросы в этот день в колхоз было записано более ста человек, среди них был родственник Ефросиньи Зубовой Михаил Моисеев, будущий председатель колхоза в 1930-е годы[298]. В Черноозерье события разворачивались по тому же сценарию: собрание – запись – обобществление имущества – репрессии. В Архиве Управления ФСБ по Омской области сохранилась в ряду тысяч других тоненькая папка уголовного дела № 1017 по обвинению Фёдорова Е. И., Зубова П. М., Горбунова П. С., Никитина И. Д., Комарова В. И. в «антисоветской агитации». Всего несколько рукописных документов, касающихся ареста, единственного допроса, обвинения и приговора Петру Михайловичу потрясают как свидетельства того страшного времени. После постановления о задержании, протокола обыска хозяйства Зубовых и постановления о предъявлении обвинения следуют протокол допроса, постановление об избрании меры пресечения, справка о лишении избирательных прав и – выписка из протокола № 128 заседания «суда», Особой Тройки ГПУ, от 19 апреля 1930 года. И это всё.

14 февраля 1930 года оперуполномоченный ОГПУ[299], «рассмотрев материал о контрреволюционной группировке», то есть донос, и, «принимая во внимание, что добытыми материалами в контрреволюционной деятельности на селе в достаточной степени изобличаются» указанные крестьяне, в том числе Пётр Зубов, постановил их «подвергнуть немедленному задержанию»[300]. Далее в протоколе обыска от того же дня чёрным по белому записано: «Ничего предосудительного не обнаружено»[301]. Тем не менее, дом, амбары и скот были конфискованы, вернее, «обобществлены» в колхозе. Той же датой, 14 февраля, датировано постановление о предъявлении обвинения в организации «контрреволюционной группировки» и «агитации, направленной к срыву мероприятий соввласти и экономическому подрыву страны»[302] всем задержанным. Под ним значится собственноручная подпись Петра Зубова. И 14-го же февраля, в тот же день (!) был проведён единственный допрос беспартийного хлебопашца с низшим образованием, ранее не судимого П. М. Зубова. Рукой работника ОГПУ в нём записано буквально следующее (орфография и пунктуация подлинника сохранены): «Я Зубов живу все время сдесь и занимаюсь крестьянством: до войны 1914 года было хозяйство: дом, коров до 7, лошадей 4, посева было до 8 десятин. В 1929 году было: дом, 2 р. [рабочих] лошади, коров 7, машина-жнейка, посева 6 десятин. Имел батрака, за что и лешён права голоса. Виновным себя в контрреволюционной деятельности не признаю и поясняю, что агитацией среди крестьян против соввласти никогда не занимался, против соввласти и ее мероприятий не агитировал, против хлебозаготовок тоже не выступал и неговорил, что соввласть дерёт с нас шкуру и что против её нужно действовать, против коллективизации так-же не агитировал и никогда атдельным работникам проводимым в жизнь мероприятия соввласти – не угрожал и вообще ни каких выпадов против соввласти не учинял. На собрании я только говорил, что я сам не могу быть в коллективе, т. к. больной. Больше добавить ничего немогу, к сему и подписуюсь» – и несколько неровных букв: Зубов П.[303]

Сразу после этого протокола следует постановление об избрании меры пресечения от 14-го же февраля – содержание под стражей, так как уже перешедший в статус обвиняемого П. М. Зубов «является лицом социально опасным»[304]. Более со стороны «соввласти» не последовало никаких действий вплоть до короткой выписки из протокола № 128 заседания Особой Тройки ГПУ, от 19 апреля 1930 года о решении дела № 6932 в отношении обвинения Зубова Петра Михайловича и др. по статье 58–10 УК: «…заключить в концлагерь сроком на ПЯТЬ лет каждого, считая с 14/II-30 г., имущество конфисковать»[305]. Семья с детьми осталась без кормильца, без скотины, без земли, единственным источником полуголодного существования стала работа в колхозе за трудодни.

Конечно, эта беда обрушилась на Петра Зубова и его односельчан не совсем уж внезапно. Вся политика советской власти и до 1929-30 годов была направлена против преуспевавших «собственников-эксплуататоров». Люди пытались если не отвратить беду, то вывести из-под неё своих близких, в том числе крайними мерами. Где-то в начале второй половины 1920-х годов Пётр и Ефросинья развелись, что раньше на селе казалось бы немыслимым. Впрочем, отношения между официально бывшими супругами не прекращались, однако родившаяся в 1928 году дочь Зоя[306][64] была записана под девичьей фамилией матери, Моисеевой. А в тот страшный день, 14 февраля 1930 года, когда увели Петра, Ефросинья ещё не знала, что она вновь ждёт ребёнка. 8 ноября 1930 года на свет появился младший сын Зубовых, Александр [76] – и то ли от отчаяния, то ли для поддержки оторванного от семьи отца его всё-таки записали под фамилией Зубов.

Ефросинья Ильинична не только не порывала отношений с мужем, но и ездила на свидание с ним в заключении один или два раза. Пётр Зубов, по семейным преданиям, строил Беломорканал, но в Книге памяти жертв сталинских репрессий в Омской области записано, что его направили в СибУЛОН Иркутской области[307]. Через пять лет он вернулся в родное село, где росли его дети. Но в 1937 году с ним опять случилось несчастье: его сын А. П. Зубов утверждает, что отца забрали во второй раз в тюрьму. Материалов следственного дела и вообще каких-либо подтверждений этому найти не удалось. Но до 1941 года П. М. Зубов находился в психоневрологической лечебнице в Омске. Вряд ли условия содержания в этой больнице сильно отличалась от лагерей ГУЛАГа. Невестка П. М. Зубова Ульяна Антоновна[75] вспоминает, что он всегда боялся высокого серого забора и домов с маленькими окошками, панически повторял: «Больница, дом такой, не надо». Может быть, его действительно арестовали во второй раз, и после первого заключения его психика не выдержала нового удара. До конца жизни Пётр Михайлович, по воспоминаниям родных, был не то чтобы болен психически, но «не в себе». Он сторонился людей, жил один в землянке в Черноозерье, однако приходил к семье помогать по хозяйству. Часто смотрел в одну точку и не реагировал на обращения к нему, всё время стремился к одиночеству. Сломанная жизнь так и не вернулась в прежнее русло. Доживал он свой век, как и Ефросинья Ильинична, в семье старшего сына Василия, на руках его удивительно доброй и милой жены Ульяны оба и умерли. Пётр Михайлович в связи с отсутствием состава преступления был реабилитирован 25 апреля 1989 года Прокуратурой Омской области на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР.

После ареста и болезни мужа Е. И. Зубова поднимала детей фактически в одиночку. Жили трудно и голодно, не хватало одежды, не было нормальной обуви. Семья собирала грибы и ягоды, лучшим лакомством зимой были пельмени, которые хранили от зверей на крыше дома.

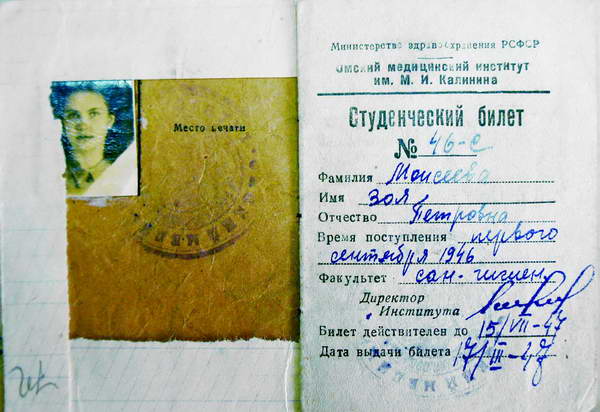

Началась Великая Отечественная война. Сама Ефросинья весь год работала в колхозе за трудодни, дети тоже с малых лет, подростками вносили свой вклад в семейный бюджет, работали на полях, на ферме, делали всё по дому. Старшие дочери Анна, Мария и Пелагея вышли замуж и ушли в другие семьи. Младшая Зоя училась в семилетней черноозёрской школе, но одновременно с 14 лет начала работать в колхозе, от неё не отставал брат Александр. В 1943 году Зоя перешла в 8-й класс, а 10-летки в округе не было, и ей пришлось учиться в Большеречье – так хотелось получить полное среднее образование. После окончания войны для сельской молодёжи становилось всё более очевидным, что жизнь на селе не даст им никаких возможностей, что их участь – повторить судьбу родителей, много и тяжело работать за гроши и жить сегодняшним днём. Город манил более высокими заработками, надеждой на интересную работу, другим уровнем жизни, возможностями увидеть мир за пределами окрестных сёл. Василий, Зоя и Александр, младшие дети Зубовых, выбрали этот путь. Их далёкие предки пришли в Сибирь, обосновались и обустроились на новой малой родине, но с тех пор веками жили на земле, не имея возможности и желания покинуть её, сменить место и род деятельности. Теперь у их потомков появился шанс коренным образом изменить свою жизнь, использовав те «социальные лифты», которые предлагались советской властью: образование, служба в вооружённых силах и др. Этот путь не был лёгким и быстрым, но он существовал. Василий уехал в Омск и стал пожарным. Зоя, хорошо учившаяся в Большереченской средней школе, окончив её в 1946 году[308], смогла в том же году поступить в Омский мединститут и стать врачом. Александр после службы в армии окончил военное училище и стал военным инженером.

Переехав в Омск и подав документы на санитарно-гигиенический факультет Омского медицинского института, одного из старейших вузов Сибири, основанного в 1920 году[309], Зоя осознала, что для неё начинается другая жизнь – нелёгкая, взрослая. К трудностям ей, не знавшей достатка и лености, было не привыкать, приёмные экзамены она сдала на «4» и «5»… Но всё равно и учёба, и жизнь в общежитии на ул. Куйбышева в Омске поначалу стали для вчерашней школьницы с косичками настоящим испытанием.

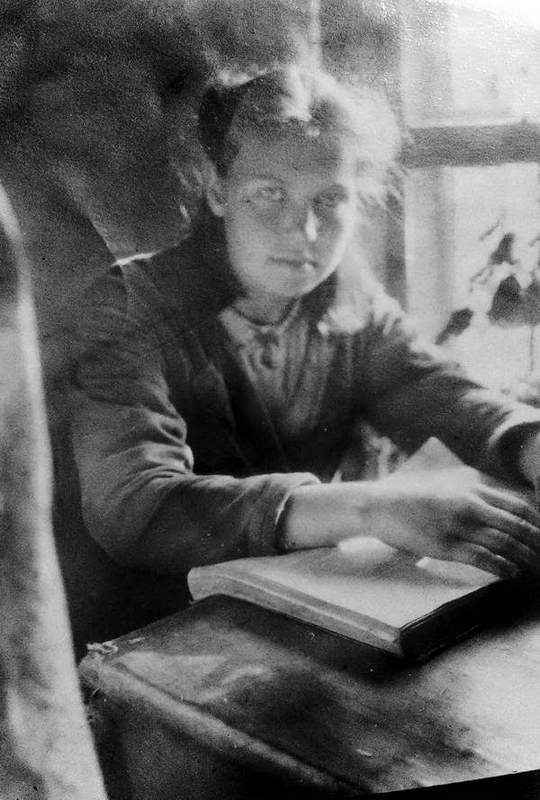

На любительской фотографии «на память», сделанной в начале I курса, скорее всего, дома, в комнате общежития, она, ещё совсем девочка, напряжена, но не испугана. Скромно одета, по-школьному причёсана, на столе – открытая книга и трогательная надпись на обороте фотокарточки, посланной домой, в Черноозерье: «Первые дни, недельки студенческой жизни. Сфотографировалась случайно, без предварительной подготовки, с книгой – другом жизни. 1.XI.1946».

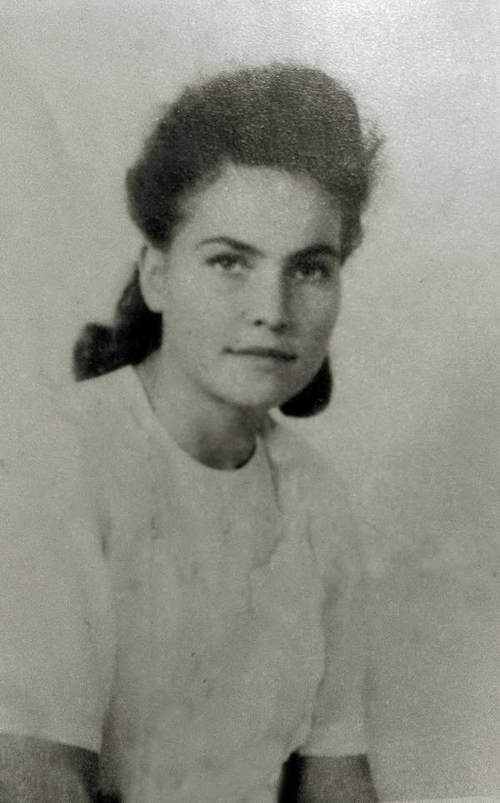

Но жизнь брала своё, и Зоя не только привыкла к студенческой жизни, но повзрослела, развилась, вступила в 1947 году в комсомол и мало-помалу стала активной, образованной и очень привлекательной девушкой.

Фотография, сделанная всего три года спустя, в начале IV курса, показывает уже совершенно другого человека, с улыбкой смотрящего в будущее.

Начиная с III курса, Зоя учится только на «хорошо» и «отлично». Конечно, как будущий врач она проходила и разнообразную медицинскую практику, о чём свидетельствуют дневники за III и IV курсы в её личном деле[310]. В поликлинике Зоя побывала практиканткой в разных кабинетах, от терапевтического до хирургического, подробно описывала процедуры, которые проводила сама или на которых присутствовала. После IV курса она выезжала по вызовам за 40–50 км от Омска, выявляла случаи скарлатины и других инфекционных болезней, проводила санитарное обследование предприятий. На старших курсах Зоя выезжает и в командировки в другие города Сибири, читает лекции о соблюдении правил гигиены, в отзывах отмечено, что «слушатели остались очень довольны»[311]. Весной 1951 года она сдаёт государственные экзамены, получает квалификацию врача и направление на работу далеко от Омска, от родительского дома в Черноозерье, от подруг и друзей – на Дальний Восток, в Южно-Сахалинск, куда и приезжает в августе 1951 года. Зою сразу же назначают главным врачом санэпидстанции Южно-Сахалинского района. И именно здесь и совсем скоро её ждёт главная встреча в жизни – с молодым привлекательным главврачом онкологического диспансера Арнольдом Никифоровым[63]…

ИСТОРИЯ РОДА ДЬЯКÓВЫХ – АКУЛОВЫХ

Вся история России сделана казаками.

Л. Н. Толстой[312]

Счастлив человек, знающий историю своего рода. А если она не только неразрывно связана с историей страны, где он родился и вырос, но его предки активно творили её, выступая первопроходцами, воинами, государственными деятелями, землепашцами, то это – живая вечная память, стимул для потомков. Энергия прожитой достойно жизни передаётся следующим поколениям. А память воскрешает давно ушедших людей.

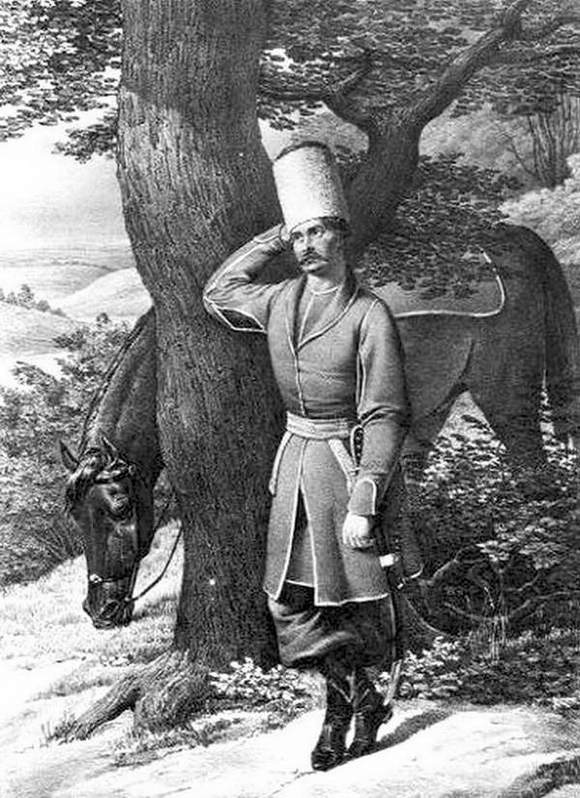

К таким замечательным русским семьям принадлежит древний казачий род Дьякóвых. Корни его истории уходят во времена формирования казачества, русского этноса и самого Российского государства. В конце XV – начале XVI вв. Россия развивалась в целом в общем русле европейской истории: это было время складывания централизованного государства, собирания старых и освоения новых территорий. Но если европейцы из тесноты своих границ активно стремились через моря и океаны, русские люди завоёвывали и осваивали необозримые сухопутные пространства, ставшие впоследствии частями огромной империи: Сибирь, Поволжье, «Дикое поле» (на Днепре, Дону, Средней и Нижней Волге, Яике). Впереди в неизвестность шли отряды казаков, за ними – крестьяне-поселенцы. Казачество действительно сыграло особую роль в истории России. В стране, веками жившей в условиях личной несвободы большинства, оно стало живым воплощением вольницы, раздолья души и тела, но в то же время – строгой дисциплины, воинского духа и братства. Такими были и первые представители казачьих родов Дьякóвых.

Фамилия эта происходит от греческого слова διάκονος, diakonos – служитель – и символически указывает на главный смысл жизни этих людей – служение. В то далёкое время сами фамилии только формировались из прозвищ, отличительных качеств, занятий, и мы не можем с точностью сказать, кем были прародители многочисленных Дьякóвых: государственными служащими, приказными или низшими церковнослужителями, не имеющими степени священства (дьячки). Но поскольку эта фамилия-прозвище среди казаков неоднократно встречается уже в XVI веке (Дьяк, Дьякóв), вероятнее всего первое предположение. Кто-то из казаков изначально был государевым ратником, служил, гораздо больше людей бежало в опасную, но вольную «Степь», спасаясь от ярма налогов и поборов, меняя оседлую, стабильную и бедную жизнь на полукочевое существование с оружием в руках, походы и «воровские» набеги. Герои «Повести об Азовском осадном сидении» XVII в., возникшей в казачьей среде, сами откровенно рассказывают о своём прошлом: «Отбегаем мы ис того государства Московского из работы вечныя, ис холопства неволного от бояр и дворян государевых»[313].

Казачество формировалось как на западе, в Речи Посполитой, так и по всем протяжённым юго-восточным границам Московского государства. Дальше жили чужие и чуждые народы, язычники, магометане, лежала Великая Степь, откуда на Русь издавна приходили беды. Но это была земля, много свободной земли, дававшей пропитание и жизнь. В таких местах сложно было выжить не только в одиночку, но и небольшой группе, и уже к XVI веку мы встречаем в источниках упоминания о достаточно крупных вольных воинских формированиях, являвшихся автономными организованными сообществами, «казачьими войсками» (Запорожское, Донское, Волгское, Яицкое). Строго говоря, казачья вольница где бы то ни было лишь с большим допущением могла считаться войском. Волжские или волгские казаки, как, впрочем, и остальные, тогда в основном промышляли набегами на иноверцев, охотой, рыболовством, однако занимались они и земледелием. Впервые казаки упоминаются на Нижней Волге в связи с походами Ивана Грозного и завоеванием им Астрахани в 1554 году[314]. Это были донцы, заходившие туда в основном с целью пограбить татар, но в результате их отряды оказали царю немалую помощь при взятии города.

По одной из версий, впрочем, не подтверждённой никакими документами, в нынешних селениях Ермаковке и Кольцовке на Самарской луке когда-то жили атаман Ермак и его товарищ Иван Кольцо. Ермак успел повоевать на Ливонской войне, однако в 1582 году он «с сотоварищи» – всего около 500 человек, были приглашены купцами Строгановыми на Урал для защиты от хана Кучума[315]. В дружине Ермака собрался самый разнообразный люд: это и казаки, и пленные из Литвы, и стрельцы. Все они привыкли к военно-кочевой жизни, но теперь это была не просто вольница, а передовой воинский отряд Московского царства. Среди них могли быть и предки С. А. Никифорова, будущие первостроители крепости Тара и других городков-укреплений по Иртышу: Зубовы, Калашниковы, Урлаповы, Красноусовы, которых потом в Сибири будут называть челдонами – пришедшими «в челноках с Дона». Они ушли с самим Ермаком или в других отрядах первопроходцев на восток. Кто-то из них или их сыновей участвовал в Ирменском сражении 20 августа 1598 года, знаменовавшем окончательное поражение Кучума, которым официально датируется покорение русскими Сибири.

Дьякóвы на восток не ушли, оставались на Волге и Дону, во всяком случае, эта фамилия-прозвище неоднократно встречается в самых первых списках донских казаков примерно с 1638 года и далее среди жителей сразу нескольких казачьих станиц: «… Лунев, Зуев, Гайдуков, Мартинов, Зацепин, Симаненков, Дьякóв, Реуцков, Соловьев, Водовозов…», «… Кочетков, Кудинов, Дьякóв, Бражников, Иванчихин, Атаршик, Абухов…», «… Сивогривой, Дьякóв, Ледащев, Желник, Суслин, Ражок, Красноштанов, Панамарь.»[316] Однако в начале XVIII века казацкая вольница в очередной раз забурлила: донские казаки отказались выдавать беглых и поднялись на восстание под руководством Кондратия Булавина. Особенную непокорность проявили станицы на притоке Дона – Хопре. За что царским указом от 14 мая 1711 года было велено «городки верховые с Хопра и Медведицы. разорить, а жителей их за воровство, за принятие Булавина к себе, и за то, что ходили против государевых войск и жителей, свести в низовые станицы, чтобы впредь на то смотря, так воровать и бунтовщиков и шпионов принимать было неповадно»[317]. А в 1718 году всех донских казаков поимённо привели к целованию креста наследнику Петра Великого, маленькому царевичу Петру Петровичу. В этом важнейшем документе, Крестоприводной книге Войска Донскаго[318], встречается как фамилия казаков Дьякóвых, так и упоминаются станичные дьяки, чьи дети вполне могли дальше записаться как Дьякóвы.