полная версия

полная версияСемейная история

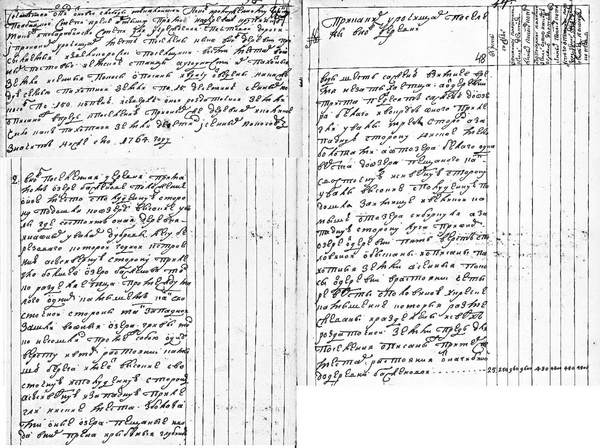

По сводке, составленной в марте 1767 года, в селениях, где размещались ссыльные «в счёт рекрутов», находилось[209]:

После расставания с «отчиной», длинной и тяжёлой дороги непросто жилось поселенцам и на новом необжитом месте. Деньги, которые отпускала им казна на устройство, разворовывались офицерами-смотрителями. В 1767 году староста деревни Баженовой Дубровин, вконец отчаявшись, подал от имени жителей жалобу на поручика Колмакова, который «чинил им многие обиды и притеснения», и привёл немаленькую сумму, незаконно удержанную с посельщиков – 126 рублей 44 копейки за три года[210]. Битьё плетьми, всяческие поборы, взяточничество, казнокрадство – такие «методы управления» были в то время со стороны офицеров-смотрителей крестьянских деревень не такой уж редкостью. Всё это ставило поселенцев в крайне тяжёлое положение, подрывало неустроенное хозяйство, губило лошадей и домашний скот – если он, конечно, был… Поселенцы и их жёны обязаны были исполнять всю работу по дому у смотрителя: пахать его огород, ловить рыбу к его столу, прясть, шить, мыть и т. д. Случившийся зимой 1765 года голод ещё больше ухудшил положение первопоселенцев в Баженовой.

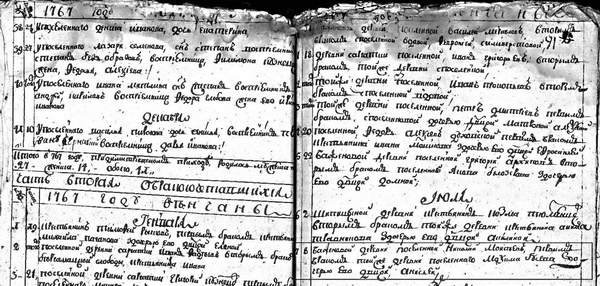

Но жизнь шла своим чередом, для её продолжения и для выживания вообще молодёжи надо было создавать семьи. 8 июля 1767 года в церкви села Битеинское (в Баженовой храма ещё не было) первым браком венчается 28-летний Николай Моисеев[1773] с 20-летней девицей Анисьей (имя перепутано дьячком, далее в ревизиях – Агафья) Максимовой Гусевой[211][1772].

Родительская семья Агафьи во главе с Максимом Петровым Гусевым [1812] и женой его Дарьей Алексеевой[1813] (в девичестве Алёшиной)[212] также поселилась в Баженовой. Они прибыли из деревни Бутырки Воронежской (позже – Рязанской) губернии города Решска (современный Ряжск), Дарья вышла замуж из села Ивановского Алёшинского стана. Те земли принадлежали семье помещиков Ознобишиных, в частности, Петру Михайловичу Ознобишину, поручику лейб-гвардии Преображенского полка[213]. Ознобишины – старинный польско-русский дворянский род, Пётр (род. 1712) представлял его двенадцатое колено, 11 июня 1766 года ему было пожаловано имение в Ряжском уезде, из которого, вероятно, и была отправлена в Сибирь семья Максима Гусева. А к своим владениям в 1775 году Ознобишин прикупил ещё поместье П. Г. Шишкина в Диком Поле, тоже под Ряжском. Впрочем, если бы Гусевы не оказались в Сибири, вряд ли сохранилась бы возможность так точно реконструировать родословное древо семьи Моисеевых – ведь только в Сибири бывших крепостных начали писать с отчествами и «прозвищами», то есть фамилиями. Возможно, что сам Николай Моисеев крепостным и не был, а был монастырским или черносошным (государственным) крестьянином. Таких уже с XVI века пытались записывать с фамилиями и в Европейской России. К сожалению, отчество Николая в архивных записях отсутствует.

К 1782 году семья Николая и Агафьи Моисеевых уже насчитывала трёх детей: двух старших девочек и сына Евдокима [1684] (род. 31.07.1776)[214]. Ещё двое детей, Иван[1679] и Федосья[1680], умерли в младенчестве[215], что было по тем временам скорее обыденностью, чем исключением. В это время, по ревизии 1782 года, в Баженовой проживало 404 мужских и 386 женских «душ».

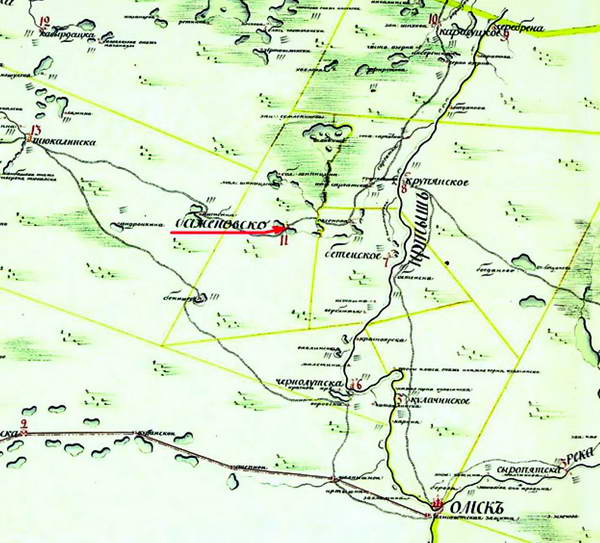

Само название деревни, по легенде, произошло от фамилии некоего охотника-рыбака Баженова, поселившегося в этих местах давным-давно. Старожилы рассказывали, будто этот Баженов промышлял рыбной ловлей, жил в землянке, вырытой на крутом склоне Галкиной горы[216]. По другим источникам, первого жителя этих мест звали Прокопий Баженов, который некогда на высоком южном берегу озера построил добротное охотничье зимовье. Так это или нет, но, по мнению исследовательницы демографических процессов в Сибири Н. В. Кабаковой, среди жителей Баженовой изначально преобладали ссыльные крестьяне[217], что подтверждает история рода Моисеевых. В прилегающих к озеру лесах водились лоси, косули, зайцы, лисы, волки, барсуки, из пернатых – тетерева, куропатки, рябчики и др. В озере было полно рыбы – жёлтого карася. Вскоре на берегу, услышав про охотничье и рыбное изобилие, обосновались и другие люди, но уже на постоянное проживание. И через два года было зарегистрировано селение с названием Баженово (Баженова), а озеро стало именоваться Жилым[218]. Рыболовством баженовцы активно занимались и дальше. Воду для питья тоже поначалу брали из озёр Жилого и Истюшкина.

За прошедшие до 1782 года 18 лет с начала истории деревни Баженовой произошли большие изменения как в Западной Сибири в целом, так и на территории нынешнего Саргатского района. Почти одновременно с образованием Баженовой недалеко от неё возникли ещё 2 поселения: Нагибино и Посельско-Сар гатское. Затем появились деревни Аксеново, Интенис, Карманово, Индеры и другие. В 1817 году в районе было уже 22 селения, а в них 2910 душ[219]. Ссыльные посельщики, «старожильные» крестьяне-переселенцы, переехавшие из других деревень и сёл, немало потрудились, чтобы освоить и распахать некогда дикие места, потеснить лес и раскорчевать участки пашен. Надо сказать, основатели деревень выбирали хорошие места для поселения, строили крепкие жилища, укрывающие от суровых зим, поднимали хозяйство и даже находили время для украшения своих домов. Среди таких трудолюбивых баженовских крестьян была и большая семья Николая Моисеева. Особо зажиточными Моисеевы, пожалуй, никогда не стали – уж очень много в каждом поколении рождалось детей, но все они неустанно занимались крестьянским делом, плели свою семейную историю и историю своего рода.

В описаниях хлебопашества в Тарском уезде 1790 и 1803 годов землемер Василий Филимонов не только дал подробное описание повседневных забот поселенцев, но не скрыл и своего восхищения крестьянками: «Пашут землю сохами на лошадях по два раза, а боронят боронами с железными и деревянными зубьями. Пашут на три поля, которые называются озимое, яровое и паровое, <…> Пашут некоторые семьи от 5-ти, а другие и до 25-ти десятин, <…> Лошадей имеют от 5-ти и до 30 и более, рогатого скота от 5 до 25, овец от 5 до 40, свиней от 5 до 15. Женщины так же недурны, упражняются в летнее время вообще с мужчинами на жатве хлеба и в уборке оного с поля, а также и сено приготовляют, упражняются в сажании и собрании огородных овощей»[220].

Обустраивались крестьяне основательно и надолго. Поколениями жили в одном селе, роднясь друг с другом. Свой дом, своё хозяйство, достаток – таков был простой и ясный идеал, к которому стремились все. «Первоначально строили небольшие курные избушки, потом возводили вошедшие в обычай двух- или трёхкамерные дома. На другой стороне уличной линии – амбар. Между домом и амбаром ворота и заплоты. В глубине усадьбы – сараи, хлева, завозня, пригоны для содержания скота, сенник и другие подсобные помещения»[221]. В избе особое место занимала глинобитная русская печь-кормилица.

Одежда строго делилась на повседневную и нарядную, у большинства крестьян была неброской, но удобной и тёплой. Хотя, конечно, были и в их среде доморощенные щёголи и щеголихи, подчёркивавшие так свой достаток: «Которые побогаче, те носят в праздник зипуны из иностранных сукон, а скудные из серого и чёрного сукна домотканных, а в будни все вообще сермяжные из ниток и шерсти домотканные. Зимой носят овчинные шубы такова ж покроя, праздничные крытые лаковыми ж сукнами и опушены бобром сибирским или выдрою, а в будни вообще ходят в овчинных нагольных шубах, подпоясываются в праздники зажиточные шёлковыми разноцветными кушаками, а в будни все вообще домотканными шерстяными пёстрыми кушаками. <…> Женщины, кои побогаче, носят сарафаны гранитуровые и тафтяные, с шёлковыми на переде кружевами и до подолу пуговицами серебряными и маржанными, а которые помоложе, носят ис тех же материй шушуны и юбки, а скудные в китайчатых кумачовых и вахтовых. В будни же вообще в сарафанах холщовых, крашенных дубом и сандалом…»[222] Учитывая, что почти весь такой гардероб изготавливался «на дому», у крестьянских женщин и девушек явно не было времени сидеть без дела, да и у мужчин-обувщиков работы хватало.

Моисеевы, Зубовы и сотни других семей заботились о продолжении своего рода. Уникальная сохранность церковных метрических книг в Сибири даёт возможность проследить генеалогию крестьян до мелочей, учитывая, что жён и мужей они обычно находили в пределах своего села и – хотя редко – в соседних. Так, женой Дмитрия Стефанова Зубова[223][1433] становится жительница деревни Черноозёрной Анна Иванова Калашникова[224][1434], дочь Ивана Петрова Калашникова[225][1655], семья которого также в числе первых поселенцев приехала в деревню Чередовую Знаменского погоста, самому Ивану было тогда 20 лет. Потом он осел в деревне Черноозёрной, возможно, после женитьбы на некой Анастасии Ивановой [1656] (дочери некоего Ивана[1756])[226]. Этот род происходил от служилых людей, а фамилия Калашников образовалась от прозвища Калашник, то есть пекарь, продавец калачей. Она ведёт свою историю из центральных областей русского государства и тоже входит в число старинных русских фамилий, образованных от мирского имени родоначальника. Надо сказать, что державшие лавки в калашных рядах были всегда довольно состоятельной прослойкой городского общества. Уже в XVII веке эта фамилия бытовала и в среде урало-сибирского казачества: «Служилые люди Калашниковы на Верхотурье были калачниками и пряничниками; на Таре Калашниковы больше проявили себя на военно-дипломатическом поприще. Один из них, конный казак Влас, не раз ездил к калмыцким тайшам с предложением мирной торговли. Деятельность его была, по всей вероятности, успешной, если дослужился он в 1626 году уже до звания атамана»[227].

К 1795 году у Дмитрия и Анны Зубовых уже родились по крайней мере два сына: Перфил[1061] (1793, Порфирий)[228] и Савва (Савелий) [1059]. Может быть, именно тогда семья Зубовых и переселилась в соседнюю деревню Черноозёрную, хотя официально (по ревизиям) они числились жителями села Карасукского (Карасук). Крестьяне рода Зубовых, как и другие в эти времена, жили сельской общиной (миром), которая регулировала всю их жизнедеятельность, заботилась в первую очередь о платёжеспособности дворов. Все основные трудоёмкие работы жители деревни проводили сообща: это и раскорчёвка леса, огораживание пастбищ, осушение болотистых мест, чистка лугов. Сенокосы, пастбища и леса были в совместном пользовании общинников, а пахотные земли систематически перераспределяли по числу мужских душ. С 1800 года существовала официальная 15-десятинная норма надела на одну ревизскую мужскую душу. Надельные земли в сельских сообществах крестьян-старожилов считались наследственными, оставшимися от дедов. Не имея ни актов, ни «крепостей» на право владения, крестьянин тем не менее мог заложить землю, продать, подарить. Общинники сообща принимали участие в решении возникающих земельных вопросов.

Своё название деревня Черноозёрная (Черноозёрская, Черноозерье), расположенная в 3-х километрах от реки Иртыш на левом берегу, получила от небольшого Чёрного озера, вокруг которого выстроились её улицы. Есть предположение, что, когда первые переселенцы, потомки тарских казаков, в XVIII веке пришли к озеру, вода в нём поначалу им не понравилась – очень тёмная. Но пригляделись люди – и поняли: вода была кристально прозрачна и чиста, тёмный же цвет ей придавала листва на дне озера. Берега водоёма густо поросли красивыми ивами, листья которых осенью опадали в воду, лежали там до весны и чернели. Вода из-за этого будто бы и выглядела тёмной. Поселенцы, недолго думая, назвали озеро Чёрным. Особая же прозрачность воды могла быть связана с тем, что её цветению противодействовали антибактериальные вещества, которые содержались в листьях и древесине ивы.

Многие жители Баженовой, Карасукского, Черноозёрной прирабатывали на обслуживании Сибирского тракта, южная ветка которого – Коммерческая – проходила через деревню от Тюкалинской слободы через село Саргатское на деревню Пустынную. В то время, до постройки Транссибирской железной дороги, Сибирский тракт был единственным путём сообщения Европейской России с Сибирью. По нему шло всё товарное и почтовое движение, провозились купеческие грузы, шли вольные переселенцы, воинские команды, этапировались ссыльные. Его стратегическое значение уже в то время требовало серьёзного обслуживания и обустройства. Силами преимущественно местного населения расчищались просеки, спрямлялись участки дороги, расширялось дорожное полотно, по краям которого вырывались канавы с наружным высоким валом. Такие повинности для крестьян были обязательными, отвлекали от своих хозяйственных забот, однако уже к началу XIX века, когда по тракту пошло больше купеческих грузов, его обслуживание, как и занятие ямщицким промыслом, стало выгодным делом и таким оставалось вплоть до постройки железной дороги. По семейному преданию, крестьяне Зубовы тоже прирабатывали извозом.

Не отставали от них и Моисеевы в Баженовой. Растущее хозяйство требовало работников и кормило их, прибавление в семье происходило почти каждый год. К 1795 году в семье уже 56-летнего, но крепкого Николая Моисеева число «душ» заметно увеличилось: помимо старших детей, 19-летнего Евдокима, Агафьи[1677], уже вышедшей замуж и покинувшей отчий дом, и Анны [1678], в семье подрастали 12-летняя Софья[1681], 10-летний Архип [1735] и появившийся всего год назад маленький Матвей[1733][229].

А 1 февраля 1797 года возмужавший Евдоким венчается уже в местной деревянной церкви волостного села Баженово с дочерью Тимофея Яковлева[1774] и Евдокии Афанасьевой[1775] (в девичестве Васильевой) Горбуновых девицей Анисьей Тимофеевой Горбуновой[230][1685], и 30 марта 1799 года у них рождается сын Ефим Евдокимов Моисеев [1471]. На его крещении восприемниками выступают Матвей Гусев и дочь Тимофея Горбунова Татьяна[231]. Многодетный, как и Моисеевы, род Горбуновых происходит из деревни Васильевки (помещика Алексея Григорьева) Лухманского стана, что недалеко от старинного города Гороховца Московской губернии. Вероятно, один из первых представителей этого рода имел физический недостаток – горб, откуда и пошло прозвище «горбун», затем ставшее фамилией. Тимофея Горбунова с женой Евдокией выслали в Баженово в то же время, что и Гусевых с Николаем Моисеевым[232].

В 1806 году глава семейства Николай Моисеев умирает в почтенном возрасте, и вся тяжесть по содержанию близких ложится на плечи его взрослого сына Евдокима. На его попечении теперь были младшие братья Архип и Матвей, мать, жена и два их собственных сына[233]. К 1813-17 годам младшие братья Моисеевы уже заводят свои семьи, а у Евдокима рождаются сын Степан[1580] и дочери Акулина[1465], Клеопатра (Ксения)[1466], Прасковья [1468], Ксения[1469] и Дарья[1470]. Мать Евдокима Агафья, которой уже за 70 лет, до своей смерти в феврале 1826 года, видимо, будет жить вместе со старшим сыном[234].

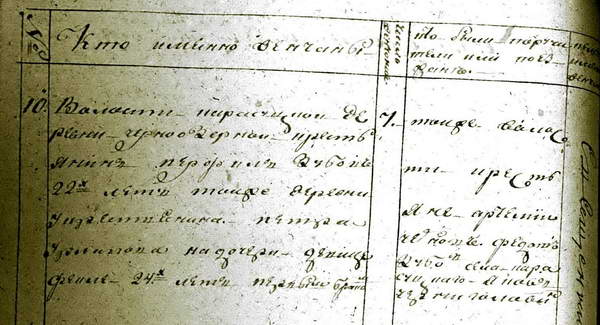

По решению «мирских приговоров» в российских деревнях и сёлах устанавливалась очередь исполнения рекрутской повинности. Набору подлежали крестьяне от 19 до 35 лет. До 1793 года срок службы был пожизненным, в 1793 году он сократился до 25 лет, а с 1834 года стали служить по 20 лет. Но всё равно по уходившим в рекруты в деревнях плакали, как по мёртвым. Обычно в течение года надо было набрать 5–7 рекрутов с 1000 человек податного мужского населения. До крестьянской общины доводилось количество требуемых рекрутов, а община сама решала, кого послать. Вместо себя можно было «нанять» другого человека, хотя стоило это не менее 500 рублей. Это были очень большие деньги для обычной крестьянской семьи. В рекрутских списках 1829 года мы обнаруживаем, что в семье Дмитрия Степанова Зубова вместо его 22-летнего сына Перфила[1061] в 1816 году сдан «наёмщик крестьянин Илья Телятников», который и зачтён по рекрутской повинности[235]. Этот факт сам по себе указывает на благосостояние семьи Зубовых. На такое решение могла повлиять свадьба Перфила, венчание произошло 7 февраля 1816 года в Троицкой церкви села Карасукского[236]. Его женой стала Фёкла Петрова Урлапова[1062].

Род Урлаповых, как и Зубовых-Красноусовых, происходит из тарских казаков Литовской сотни. Их предки неоднократно могли пересечься между собой или хотя бы знали друг друга. Первый из известных Урлаповых – тарский казак Василий [1805], который предположительно родился не позднее середины XVII века[237]. В 1701 году Урлапов Никита (Микитка) Васильев[1804] проживал в той же деревне Усть-Ошинской (Устешинской), что и сын Кирилла Красноусова Яков, имел двух сыновей (Мишку [1758] и Ивашку [1757]). В его хозяйстве было 2 лошади, корова, полторы десятины пашни. Владел он землёй исстари, что свидетельствует о том, что и Урлаповы принадлежат к первопоселенцам Сибири[238]. Но, как отмечалось, служилые Литовской сотни могли происходить и из пленных Ливонской войны, посланных осваивать Сибирь.

Фамилия Урлапов даёт множество вариантов своего происхождения: в 50 % случаев она имеет русские корни, в 5 % – украинские, в 10 % – белорусские. В 30 % случаев она приходит из языков народов России: татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т. д. Тогда фамилия Урлапов могла быть образована от татарского мужского имени Урлап, которое восходит к слову «урлау» – воровать, красть, хищение, кража. Не исключено и её коми-пермяцкое происхождение. Некоторые местные фамилии коми-пермяков указывают на наличие в прошлом языческих имён прозвищного происхождения: Урлапов (ур 'лапа', 'беличья лапа'). В 5 % случаев эта фамилия происходит из болгарского или сербского языков[239]. В дошедших до наших дней источниках её представители встречаются среди знатных людей русского псковского духовенства в XV–XVI вв., её же могли носить их дружинники. Имя Урлап носил, например, легендарный основатель Тамбова.

Потомки Никиты Урлапова также продолжали жить в деревне Усть-Ошинской (Устешинской) Знаменского погоста, пока Иван Михайлов Урлапов[240] [1659], дед Фёклы Петровой, не переехал в 1760-х годах в деревню Черноозёрную[241]. А Данила Евсеев Красноусов[1668][242] – внук Якова Красноусова – переселяется из той же деревни Устешинской в Черноозёрную лишь в 1807 году по указу земского суда вместе с многочисленными семьями других крестьян Аевской и Бутаковской волостей. Его сын Пётр [1448] уже был женат на Агафье[1447], и в их семье росли сыновья Степан [1321] и Иван[243][1070], а в 1820 году родился сын Ефим[244][1066]. К 1829 году и у Перфила Зубова и его жены Фёклы уже появились три сына (Иван [554], Иван 2-й [561] и Павел [567]) и три дочери: Пелагея[558], Евдокия[560], Ненила[564], не считая умерших детей в младенчестве. Всего в семье Перфила родилось не менее 14 детей, выжило не более шести. Многодетными оказались только два сына: Василий[891] (10 детей) и Михаил-младший[575] (13 детей)… Поддерживали родственные связи семьи Красноусовых и Урлаповых и дальше. Так, девица (т. е. оставшаяся незамужней, но уже в годах) Ирина Тимофеевна Урлапова особенно часто становилась крёстной матерью младенцам Красноусовых и, быть может, таким образом реализовывала не только родственные, но и материнские чувства. А вот дочь Перфила Зубова Ненила в 18 лет родила сына Ивана[180] (1853) вне брака. Это должно было стать для девицы в родной деревне бесчестьем, хотя – насколько, в действительности сказать сложно: несмотря на все чтимые церковные заповеди, грехов у российских крестьян было немало. Ненила, вероятно, отличалась особой красотой, имела хорошее приданое или другие привлекательные качества, потому что в 1858 году она всё-таки выходит замуж за Ивана Чернова[565], на пять лет её старше. Впрочем, не исключено, что это и был отец её внебрачного первенца, тоже Ивана, по каким-то причинам не женившийся на ней ранее.

В ревизии того же 1858 года указано, что семейство 63-летнего Перфила Дмитриева Зубова (его отец Дмитрий Стефанов Зубов умер в 1842 году, жены Фёклы Петровой уже тоже не было в живых) состоит из «детей»: Ивана-старшего[554], которому исполнился уже 41 год, Василия[891] с женой и сыном, Михаила-старшего[571] с женой и Михаила-младшего[575]. Ещё один сын Иван[561] умер в 1857 году, оставив после себя бездетную жену[562], которая тоже жила в семье Перфила, пока вновь не вышла замуж за односельчанина Тимофея Телятникова[563]. Кроме того, в семье проживала и 62-летняя жена умершего родного брата Перфила Савина[245][1060]. Как видно из этого красноречивого перечня членов большой семьи, родные заботились друг о друге, не оставляли в беде, жили вместе, что было в сибирской деревне, наверное, необходимым условием для выживания. Крестьянская семья вообще воспринималась окружающими прежде всего как родственный, поколенчески нераздельный, а не только чисто супружеский союз. Были ли такие семьи дружными, сказать трудно, но суровые условия жизни требовали сплочённости, хотя не исключали и грубых патриархальных нравов и обычаев. Н. В. Кабакова бесстрастно пишет об этом: «Можно говорить о том, что поскольку крестьянская семья во многом зависела от производственного процесса, то и сами семейные отношения нередко покоились не на эмоциональной привязанности, а на производственной зависимости, господстве и подчинении. Ведь мысль о хлебе насущном в буквальном смысле пронизывала всю крестьянскую жизнь»[246].

Ничего примечательного не было в том, что в одной семье могли быть два и больше ребёнка с одним именем: при крещении обычно нарекали по имени святого, на день которого приходилось рождение или крещение. У брата Петра Даниловича Красноусова Андрея[1452] 5 января 1803 года родилась первая дочка, назвали её Меланией [1083]. А через год почти день в день, 4 января 1804 года у неё появилась сестрёнка – Мелания-младшая[1084]. Через неделю смерть унесла старшую Меланию, а ещё через год в том же возрасте умерла и Мелания-младшая… Зато братья Михаилы Зубовы выжили оба, женились. И пошли рождаться дети, отцов которых в метриках можно различить только по именам их жён. Для выяснения родственных связей одноимённые дети в семье – сплошная головоломка, хотя, надо отметить, обычно имена повторялись не более двух раз, редко три.

Черноозёрская долго оставалась деревней, но была достаточно перспективной для проживания, с расширяющейся инфраструктурой. Все дома были расположены вдоль озера Чёрного и прилегающей к нему территории. Со временем улицы деревни почти добрались до большого озера Инберень, расположенного восточнее. В 1869 году в ставшем селом Черноозерье, расположенном на коммерческом тракте, было 107 дворов, в которых проживали 265 жителей мужского пола и 136 женского[247]. В селе находились волостное правление и сельский запасный магазин. Статус села Черноозёрская обрела после того, как в 1868 году на средства прихожан там построили новую однопрестольную церковь во имя Николая Чудотворца. Церковь была деревянной на каменном фундаменте, соединена с колокольней и небольшой вместимости. Освящена она была только в 1877 году.

В то же время недалеко от села на речке Саягырке была построена водяная мельница, которая принадлежала одному из самых состоятельных жителей деревни, Михаилу Горбунову, находившемуся в дальнем родстве с Моисеевыми[248]. Теперь селянам не надо было ездить к соседям молоть зерно, напротив, можно было брать плату с тех, у кого мельницы ещё не было.

По мнению Н. М. Дружинина, лучшие условия существования жителей Сибири связаны с отсутствием здесь крепостного права, а посему население здесь «свободнее и независимее, чем в губерниях Европейской России, закалённое в борьбе с природой, оно проявляло широкую инициативу; пользуясь богатствами окружающей природы, оно умело создавать себе лучшие условия, несмотря на произвол местной администрации»[249]. И жизнь в ставшем к началу XIX века центром одноимённой волости селе Баженовском Тюкалинского округа Тобольской губернии постепенно менялась в лучшую сторону. По сравнению с Черноозерьем большое значение для Баженова имело выгодное местоположение, там сосредоточились различные учреждения управления. Это давало возможность успешно вкладывать капиталы в торговое и даже банковское дело. Но те же обстоятельства приводили к расслоению селян, выделению богатых и бедноты, появлению в селе «пришлых» людей. В целом село только разрасталось, вскоре оно стало одним из самых больших и зажиточных в Тарском округе. В середине XIX века в Баженовском находилось 325 дворов, в них проживало 803 мужских и 874 женских душ[250].