полная версия

полная версияСемейная история

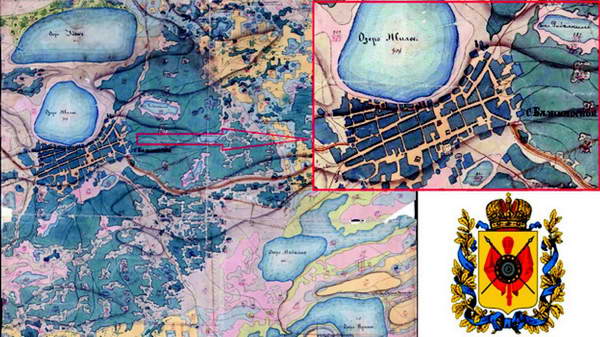

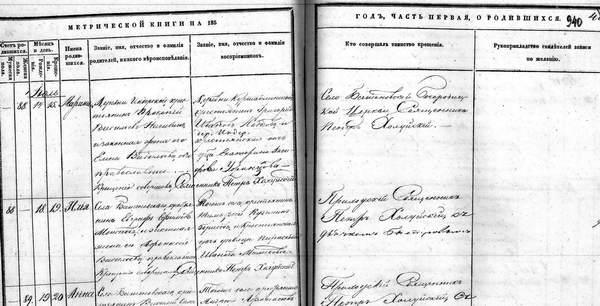

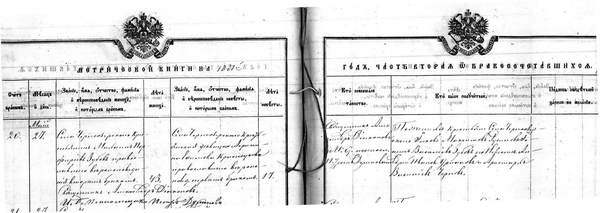

В центре села располагалась площадь, которую баженовцы гордо называли «вокзалом». Там на Пасху ставили качели, делали горки для катания яиц, а каждый год с 8 по 11 июля и с 22 по 25 октября проходили большие ярмарки. Там же находилось волостное правление и возвышалась каменная церковь Казанской иконы Божией Матери вместо одноимённой старой деревянной, освящённой ещё в 1768 году[251]. По данным справочников Омской епархии, новая церковь была однопрестольной, в одной связке с колокольней, не очень вместительна, но крепка и утварью достаточна. Построена она была в 1864 году на средства прихожан[252]. Данные более позднего справочника относят срок освящения храма к 1869 году[253]. По воспоминаниям старожилов, новая церковь была для них, конечно же, белокаменной красавицей и считалась одной из самых заметных в Тюкалинском округе. Особенно благозвучны были её колокола[254]. К тому же в то время баженовская церковь была единственной на сто вёрст вокруг. Помимо своих прихожан, совершать обряды крещения, бракосочетания и др. приезжали люди из соседних приходов и даже из Омска. Дел у причта было предостаточно. Кроме ежедневных богослужений, нужно было совершать требы, а их было много. Регистрацию в метрических книгах тоже вели клирики, а она была строго обязательной: фиксировались все рождения, браки и смерти.

Причины смертей, как правило, определял священник или дьячок. Наиболее частыми, по их мнению, у детей были «родимец» или судороги, понос, оспа, корь и скарлатина. «Больше же всего умирало детей в младенческом возрасте – от 45,7 до 69,0 % от общего числа умерших жителей»[255]. Взрослые страдали в основном от горячки и желудочных расстройств, паралича (инсульта?), чахотки, эпидемий оспы и холеры, а почти для всех, чей возраст превышал 50 лет, причина смерти была одинаковой – «от старости». Если удавалось выжить в младенчестве и детском возрасте, то крестьяне-сибиряки – и мужчины, и женщины – по большей части доживали до глубокой старости. Примечательно, что баженовские и черноозёрские крестьянки довольно редко умирали при родах. Однако детская смертность была стабильно ужасающей, и в семьях, хотя и воспринимавших смерть очередного ребёнка как Божью волю, могли разыгрываться настоящие трагедии: когда из двух десятков детей выживали двое-трое… Не обошла стороной эта доля и баженовскую семью Моисеевых. Из 12-ти детей Ефима Евдокимовича, по всей видимости, выжили только двое сыновей – Осип[1325] и Евграф[1093], и, может быть, одна или две дочери. Что должна была пережить молодая, но быстро старевшая жена Ефима Дарья, когда с 1820 по 1840 год у неё чуть ли не ежегодно рождались малыши и умирали, не прожив и нескольких лет, а то и месяцев?

Ефим Евдокимов Моисеев [1471] женился 20-летним на своей ровеснице Дарье Карповой Рыжиковой[1472], чьи родители прибыли в Баженово из села Покровского (Красниково), что под городом Болховом Белгородской губернии[256]. В семье Карпа Осиповича[1689] и Евфимии Матвеевны[1690] (в девичестве Поспелова [1782], дочь дворового человека князя Сергея Никитича Мещерского)[257] было, по крайней мере, семеро детей. Дарья была младшей, родилась в 1800 году, когда родители были уже очень немолоды. Больше всех она, по-видимому, дружила с братом Ильёй [1476], который крестил многих из её несчастных детей, а потом как крёстный должен был приходить и на их отпевание. Да, жизнь крестьян была тяжела, но необразованность и занятость ежедневными трудами на земле вовсе не исключали сильных чувств. В январе 1895 года 16-летняя Васса Михайловна Моисеева[973] была выдана за 26-летнего «уволенного в запас армии канонира», то есть солдата-пушкаря (артиллериста) Степана Ивановича Прядухина[972]. Но и до этого Васса уже стала крёстной матерью нескольких малышей Моисеевых. Видимо, не суждено было Вассе и Степану иметь своих детей, поскольку ни в записях о рождении, ни о смерти их имён не значится. Зато солдатская жена Васса Прядухина крестила на протяжении всей своей жизни великое множество детей своих родственников Моисеевых и Прядухиных, поставив своего рода рекорд по частоте записей о ней как восприемнице младенцев. Это вряд ли могло быть случайным – какие- то качества характера женщины особенно привлекали к ней многочисленных родных, снова и снова просивших её участвовать в обряде. И бабушка Дарья Рыжикова-Моисеева стала крёстной матерью многих из своих десяти внуков от Евграфа, девяти от Осипа, да и детей брата Ильи не забывала. Повторяющиеся записи о ней как восприемнице в метрических книгах о рождении следующего поколения малышей Моисеевых-Рыжиковых, которым предстояло вновь бороться за жизнь, не могут не обратить на себя внимание и наводят на мысль, что эта стойкая женщина любила и детей, и внуков, активно участвуя в их жизни.

Ефим и Дарья почти всю свою жизнь прожили одним хозяйством вместе с младшим братом-погод- ком Ефима Степаном и его большой семьёй. За те же 20 лет, что и Дарья, жена Степана Евдокия Алексеева (Волкова)[1581] родила 14 детей, из которых выжило шестеро. Всех их крестили, хоронили, женили и выдавали замуж обе семьи вместе. А в 1845 году Степан неожиданно умер, Евдокия же с четырьмя сыновьями, старший из которых, Андрей[1331], был уже женат, и две её дочери продолжили жить вместе с семьёй Ефима. Бездетная молодая жена Андрея Гликерия[1332] тоже скоропостижно скончалась от горячки. В том же году Андрей женился вновь, и уже вторая его жена, Анисья Моисеева[1330], рожает по меньшей мере четверых детей, троих из которых будет крестить всё та же тётушка-бабушка Дарья. Уйдёт из жизни ровесница XIX века Дарья Карповна в 1891 году, намного пережив и мужа, и обоих своих сыновей. А род Моисеевых будет продолжаться дальше.

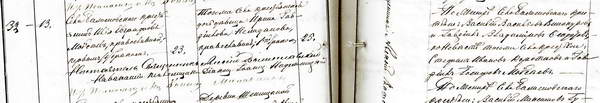

23 января 1849 года 21-летний Евграф Ефимов Моисеев[258][1093] вступил в брак с 20-летней односельчанкой Афанасией Васильевой Винокуровой[1092], рождённой не в Сибири, но в Макарьевском уезде Костромской губернии. Семья бывшего костромского мещанина Василия Ивановича Винокурова[1462], состоявшая из него самого, жены Акулины Семёновны[1463], сестры Василия Ирины[1461], четырёх дочерей и двух сыновей, сравнительно недавно появилась в Баженове. Афанасия была старшей из детей, но даже она вряд ли запомнила суд над отцом и приговор о ссылке на сибирскую каторгу, лишивший семью и статуса свободных горожан, и имущества, и надежд. Василий был осуждён за укрывательство беглых крестьян и «содержание воровской шайки», бит плетьми и сослан с одинокой сестрой Ириной и семьёй в Сибирь.

Так в роду Моисеевых появились и официально осуждённые ссыльнокаторжные. Несмотря на широко распространённое мнение, эта категория мигрантов не составляла большинства сибирского населения. Об этом пишет, в частности, М. М. Сперанский, ставший сибирским генерал-губернатором в 1819 году: «Сибирь не населена ссыльными и преступниками. Число их как капля в море. Они едва составляют до 2000 человек в год и в том числе никогда и десятой части нет женщин. <…> Большая их часть вообще умирает без потомства и, следовательно, мнение, что Сибирь была доселе населяема или впредь может быть значительно населена ссыльными, есть неосновательное предубеждение»[260]. По всей видимости, семья Винокуровых без особых проблем влилась в пёстрое по происхождению сибирское население, «от тюрьмы и сумы» не зарекавшееся, судившее людей не по прошлому, а по настоящим делам. Бывший мещанин стал хлебопашцем, выдал замуж старшую дочь и женил обоих сыновей.

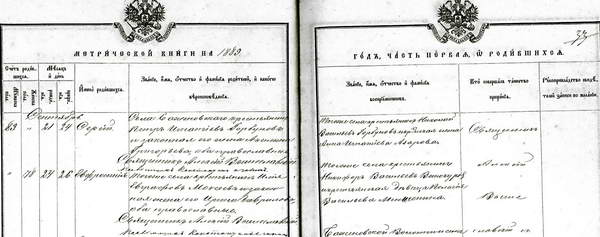

К 1858 году в семье Евграфа и Афанасии родилось шестеро детей, из них три старших сына умерли, но три младших ребёнка выжили: две недавно рождённые дочери, Пелагея[599] и Аграфена[601], и сыночек, двухлетний Илья[261][605], рождённый 18 июля 1855 года и крещённый на следующий день. Обряд крещения проводили в местной церкви приходской священник Пётр Холуйский и дьячок Яков Быстров[262].

Главным приоритетом и смыслом жизни любого крестьянина неизменно оставалось обретение крепкого собственного хозяйства, которое являлось основой для существования всего семейства, тем более такого большого, как у Ефима, Степана или Евграфа Моисеевых и других баженовцев или жителей Черноозерья. Своё хозяйство и только оно давало еду, уют, тепло и надежду на будущее, на жизнь. Всё в нормальной крестьянской семье было подчинено повседневным заботам: непрестанно работали все её трудоспособные члены, в том числе дети, которые, подрастая, заменяли стареющих дедов и бабушек. В то время жизнь лошади ценилась выше жизни человека, особенно маленького, ведь лошадь – основной кормилец для всей семьи, тягловая сила и главный помощник в работе. И стоит дорого, а дети рождаются сами собой и у богатых, и у бедных… Практически в каждом хозяйстве было не менее двух коров, свиньи, овцы, птица. Всё было подчинено накоплению материальных благ, которые добывались тяжёлым изнуряющим трудом в поле и дома. И всё же это не означало, что жизнь сибиряков была безрадостной. Охота и рыбалка увлекали мужчин, женщины обычно собирались со своим рукодельем на посиделки, молодёжь, как и везде, не пропускала возможности повеселиться на праздниках и игрищах. Поскольку множество семей связывали ближние и дальние родственные узы, то на свадьбах обычно бывало многолюдно. А, например, 20 января 1913 года точно гуляло всё Баженово: трое Горбуновых, братья Василий[987], Макар [989] и их родственник Степан, женились в один день! За ними через неделю последовал Трофим Моисеев[453], а после Великого поста, в мае, почти одновременно повели к алтарю своих невест ещё двое Горбуновых, Фёдор[1001] и Никифор [455].

Семьи крестьян были многодетными как правило, а не в исключение. И хотя уже отмечалась очень высокая детская и младенческая смертность, всё же прирост населения был стабилен. Н. В. Кабакова пишет: «… число рождённых постоянно превосходило число умерших. На протяжении всей второй четверти XIX в. нам не встретилось ни одного случая «естественной убыли» населения на территории южных округов Тобольской губернии»[263].

Чем же питались баженовские и черноозёрские крестьяне второй половины XIX века? Русский учёный П. П. Семёнов-Тян-Шанский, неоднократно проезжавший через сёла Прииртышья в середине XIX века, писал: «Пища крестьян была необыкновенно обильна. В самых простых крестьянских избах я находил за обедом три или четыре кушанья. Мясная пища, состоявшая из говядины и телятины, домашней птицы и дичи, а также рыбы, входила в будничный стол. К этому присоединялись пшеничный и ржаной хлеб, пельмени – любимое блюдо сибиряков, овощи и молочные продукты, последние – в неограниченном количестве»[264]. Краевед М. И. Саньков отмечает, что, конечно, беднота перебивалась с хлеба на квас, но таких было немного. Земля постоянно давала хорошие урожаи, несмотря на суровые зимы, и только засуха могла погубить надежды крестьян. В нормальные годы урожаи в сам-10, сам-12 были обычным явлением. Денег в крестьянском хозяйстве всегда не хватало, но именно поэтому их фактически натуральное хозяйство давало всё необходимое для пропитания. Обильной, сытной еды требовали и тяжёлая работа, и природные условия Сибири. В результате формировался особый генофонд местных старожилов.

Все опрошенные Саньковым старожилы вспоминали о всевозможных кушаньях, выходивших из русской печи стараниями матерей и бабушек: о густом, коричневом топлёном молоке, сладких парёнках из тыквы, свёклы, моркови и студне. Без мяса люди не оставались, хотя не все и не каждый день. Летом ели солонину, мясо, высушенное на чердачном сквозняке. Да и мелкая живность без счёта бегала по двору. В посты на стол подавали рыбу. В погребах и амбарах круглый год не переводились солёные грибы, капуста, огурцы – и всё это стояло в кадках, а не вёдрах. Маленькие ребятишки гурьбой ходили собирать дары леса: «польской» лук и чеснок, пучки, язычки, саранки. А ещё детвора не обходила стороной птичьи гнёзда, добывала на озере водяные бобы, вытаскивала из ила белые сладкие корни. Сейчас мало кто знает, что это за «лакомства». Воду в Баженове из Жилого озера давно уже брали только на хозяйственные нужды, для питья и приготовления пищи её доставали из колодцев (раньше они были только на западной части села). Баженовцы, жившие от церкви до больницы, за водой ездили на Заднее озеро[265], там она была чистая и вкусная, в ней хорошо заваривался чай.

В селе работало министерское училище для мальчиков – в отдельном здании на высоком кирпичном фундаменте с железной крышей. А 1 декабря 1888 года в Баженове открыли церковно-приходскую школу и для девочек с четырёхлетним сроком обучения. Она располагалась в отдельном доме и содержалась на средства попечителей. Но первую в истории села рождественскую ёлку для детей в 1894 году устроили не в школе, а в более просторном здании больницы. Баженовскую сельскую больницу построили в 1894 году, 28 декабря она была освящена и торжественно открыта. На решение о постройке больницы, по-видимому, немало повлияла эпидемия холеры 1892 года, которая подкосила баженовцев так, что пришлось возле села открыть особое кладбище – холерные могильники. Крестьяне собрали на строительство больницы целых 5000 рублей после того, как их удалось убедить, что волостная больница избавит крестьянские общества (20 селений с 10000 чел.) от сбора на лечение своих несостоятельных членов. При этом каждый теперь мог получить бесплатный совет врача и лекарства. Баженовская больница была единственной сельской больницей в обширном Тюкалинском округе, и молебен по случаю её освящения прошёл очень празднично[266].

К 1893 году село насчитывало 425 крестьянских дворов, в которых проживал 2991 человек (1472 мужчины и 1519 женщин)[267]. Баженово уже считалось одним из богатейших западносибирских сёл, хотя степень расслоения селян увеличивалась. По данным губернского агронома, в Баженове 10 богачей имели по 50 голов скота и более, 170 домохозяев (40 %) имели по 10 голов и более. В то же время 100 дворов (23 %) не имели вообще скота или содержали по 1–2 головы, обеспечивая свою жизнь работой в богатых хозяйствах[268].

В следующие 11 лет Баженово ещё более укрепилось как волостной центр, хотя количество дворов почти не увеличилось. По данным справочника 1904 года, в селе Баженовское, что по-прежнему находилось на земском тракте, насчитывалось 426 дворов с 3301 душой обоего пола[269]. Увеличение численности селян прямо говорит о росте количества выживших детей, что согласовывалось с данными по всей России. Также отмечено, что в самом волостном селе имеются церковь и земская станция, волостное правление с почтовыми операциями, церковно-приходская и министерская школы, 3 хлебозапасных магазина, 3 маслодельных завода, лечебница на 10 кроватей, переселенческий барак, общественная и 6 частных торговых лавок, казённая винная лавка и 2 кузницы. В Баженове находились присутственные места крестьянского начальника, мирового судьи, станционного пристава, сельского врача, фельдшера и фельдшерицы.

Как и раньше, дважды в год, в июле и октябре, там проходили Казанские ярмарки[270]. Эти ярмарки были большие и устраивались с конца XIX века на сельской площади, недалеко от церкви. Здесь можно было купить зерно, муку, туши мороженого мяса, рыбу, кожи, щетину, выделанную овчину, сено, дрова и даже лес. Продавцы-скупщики и простые покупатели съезжались из дальних и ближних деревень: Нагибина, Аксёнова, Посельско-Саргатского, Крупянского и других. Из города Тары прибывали возы, а на них горой кадушки, деревянные лопаты, расписные коромысла, прялки. Для нужд ярмарочного торга даже были вырыты колодцы с питьевой водой, ибо вода из Жилого озера была непригодна для питья. По воспоминаниям старожилов, для крестьян дни ярмарки всегда были праздником: ведь, помимо торговли оптом и в розницу, здесь устраивали представления в ярмарочных балаганах. Охотно кружились и на карусели, которую вращали парнишки за право потом прокатиться самим. Молодёжь, принарядившись, гуляла по площади, покупала кедровые орешки, жевательную серу, пряники[271].

Можно также отметить и дегтярный промысел, который широко был распространён в Баженове и существовал вплоть до послевоенных лет XX века. Дёготь приготавливался баженовцами в котлах типа современного термоса с огнеупорными стенками. Есть также факты использования дёгтя и с особой целью – для варки самогона, «огненной воды», которую изобретательный крестьянин мог получить при помощи традиционного аппарата-«змеевичка». О технологии получения дёгтя и его использовании рассказывали жители Баженова Иван Прокопьев и Архип Моисеев[272].

Казалось, в жизни первопоселенцев Баженова Моисеевых и их многочисленной родни среди односельчан мало что меняется. Десятилетиями, веками они занимались на одном и том же месте со стороны неприметным, но таким важным трудом земледельца, продолжали свой род, обустраивали свою малую сибирскую родину. Рождение и смерть сменяли друг друга. Скоропостижно скончался «от горячки» в 1866 году 35-летний глава уже большой семьи Евграф Моисеев, оставив 34-летнюю вдову Афанасию и детей сиротами. Но родные помогли поднять их на ноги. И вот уже 24-летний Илья Евграфов Моисеев[605] (18.07.1855-?) в апреле 1879 года женится на 26-летней девице Ирине Гавриловой Неждановой[606] (16.04.1853-08.04.1907).

Многодетная семья Неждановых тоже принадлежала к старожилам Баженова. У Гаврилы (Гавриила) Степановича[1111] и Анастасии Петровны [1110] было не менее 14 детей, выжило из них не более половины. Самый первый из известных предков Неждановых – Никита[274][1784] – родился предположительно в первом десятилетии XVIII века. Его сын, тоже Никита[1693] (1745717497-февраль 1824), был женат на Никулиной Мавре Васильевне[1692], дочери крестьянина Василия Никулина [1783] из города Брянска Белгородской губернии. К 1897 году Илья Моисеев уже давно выступал в роли домохозяина (его отец Евграф умер 6 апреля 1866 года[275]), проживая вместе со своей семьёй в Баженове в собственном доме. Это был деревянный дом с крышей, покрытой дёрном.

По данным первой Всероссийской переписи 1897 года, семейство 42-летнего Ильи состояло, кроме него самого, из 40-летней жены Ирины[276] и детей: Максима [198] – 11 лет (ученик сельской школы), Алексея [201] – 3-х лет и Ефросинии[194] 7-ми лет[277] (всего же в семье родилось не менее 10 детей), а также семьи младшего 36-летнего брата Ильи – Петра[896] с женой Анисьей [895] и детьми Ариной [400], Анной [403] и Гаврилой [405].

Вместе с Ильёй и Петром в 1897 году также жили их мать, 70-летняя вдова Афанасия Васильевна, и 32-летний работник по хозяйству Иван Фатеев, обученный грамоте[279]. В браке с Анисьей Петровной (в девичестве Новогородцевой) Пётр Евграфович родит 12 детей, но в 1899 году она скончается, и вдовец возьмёт за себя Варвару Никитичну Иванову[897], с которой у них будет ещё 6 детишек… И опять выживут далеко не все. Стоит обратить внимание на то, что по крайней мере с момента появления в Баженове своих школ, мальчики, а потом и девочки из обычных крестьянских семей и даже безземельные и бессемейные работники были грамотными.

* * *А в семье Зубовых в селе Черноозерье самый младший из детей Перфила Дмитриевича Михаил[280][575] в возрасте 19-ти лет 25 января 1859 года обвенчался с односельчанкой Евдокией Никифоровой Каргаполовой[574]. В этом же году у них рождается сын Михаил[181], а позже – дочери Прасковья[182] и Акулина[183]. В феврале 1881 года Евдокия безвременно скончалась «от паралича». Не проходит и трёх месяцев, как 40-летний вдовец приводит в дом новую жену и мачеху троим детям, старший из которых, сын Михаил, всего лишь на пару лет её младше: 19-летнюю девицу Аграфену (Агриппину) Ефимову Красноусову[576] из своего же села Черноозерье.

В повторном браке мужчины, хозяина дома, разница в возрасте с невестой не была ни чем-то исключительным, ни правилом. Безусловно, семьи Зубовых и Красноусовых, поколениями жившие в одной общине, близко и хорошо знали друг друга. Не обошлось и без исполнения обычаев, сватовства, но всё же хочется отдать дань уважения молодой девушке, выходившей замуж пусть и за крепкого хозяина, но по тем временам уже совсем немолодого мужчину с детьми. Агриппина- Аграфена не только приняла на себя с первого дня замужней жизни хозяйственные и материнские заботы, но родила Михаилу ещё не менее 10 детей, вернув ему и чувство крепкой большой семьи, и молодость. Дата её собственной смерти и место последнего упокоения неизвестны, возможно, после смерти мужа (1911) она переехала в другое село к кому-то из замужних дочерей, а может быть, её трагически задели революционные бури. Память о ней жила в её детях, в частности, в родившемся в ноябре 1892 года сыне Петре[282][193].

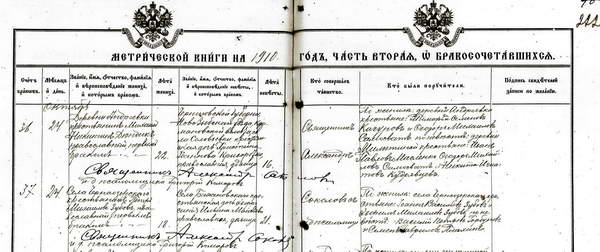

Дочь Ильи Евграфовича Моисеева Ефросинья[194] (1889–1964) не только освоила азы грамотности, но какое-то время, по семейным преданиям, даже проработала в своей школе учительницей. Там ли или где-то ещё её заметил молодой парень Пётр Зубов[193] (1892–1970), приехавший в богатое Баженово из соседнего села Черноозёрское на работу, нам неведомо. Скромная и работящая, худенькая и невысокая девушка понравилась Петру. А что была чуть старше своего 18-летнего жениха, то не беда – лучше будет хозяйствовать. Ефросинья тоже была рада: быстро в те времена проходили девичьи годы, каждая стремилась найти мужа, опору, создать свою семью. И 24 октября 1910 года молодые обвенчались, таинство брака в храме св. Николая села Черноозёрского Тюкалинского уезда совершил священник Андрей Соколов[283]. С этого дня Ефросинья оставила своё родное село и стала жить с мужем в Черноозерье. Родители Моисеевы остаются дома, в Баженове. В сентябре 1912 года Ефросинья рожает им внучку-первенца, а себе с Петром дочь Анну[284][66]. Что предстояло пережить новой семье вместе и порознь, в каком мире будут жить их дети – об этом никто тогда не догадывался. Для продолжения стабильного векового уклада сибирской крестьянской жизни им было отпущено уже совсем немного исторического времени.

Первая мировая война стала отправной точкой потрясений как привычного уклада жизни в Сибири, так и менталитета, в основных чертах сохранявшегося неизменным на протяжении жизни нескольких поколений. Хотя мобилизация мужского населения в армию и не носила тотального характера, но впервые за несколько веков вырвала значительную часть крестьян из их хозяйства[285], лишив их привычных ориентиров и устоев жизни. Война поместила их в окопы, где повсюду царили кровь и смерть. В то же время это стало принудительным приобщением к большому миру, к мобильности, к новым явлениям цивилизации. А в 1917 году Россия оказалась ввергнутой в хаос революционных процессов, и прежняя веками стабильная крестьянская жизнь канула в прошлое безвозвратно. Новости добирались до сибирских сёл небыстро, жители Баженова и Черноозерья узнали об октябрьских событиях в Петрограде и захвате власти большевиками только в декабре[286]. Не успели крестьяне осознать, что произошло, как им поступать теперь в связи с присланной бумагой о переделе земли в соответствии с новым Декретом о земле, как весной 1918 года в Сибири началось восстание Чехословацкого корпуса. В июне власть перешла к Временному Сибирскому правительству, а в ноябре – к адмиралу А. В. Колчаку, Верховному правителю России («Омское правительство»). Началась Гражданская война, и сибирские сёла раскололись на поддерживавших белых, красных или пытавшихся откреститься и от тех, и от других. Противоборствующие стороны не знали пощады. Новую всеобщую мобилизацию объявил Колчак. В Баженове в 1919 году стоял отряд белых, и сразу началось следствие над противниками колчаковского режима. Наказание было одно – расстрел. Поддержавших красных селян расстреляли на окраине и трупы зарыли в скотомогильник[287]. Но уже в ноябре отряды 5-й Красной Армии заняли Саргатское, Баженово, Черноозерье, Михайловку и Пустынное. Была установлена советская власть и создан волостной революционный комитет. И уже красные без суда и следствия расстреляли сторонников Колчака…[288] Неспокойное время ломало крестьянскую жизнь, ожесточало нравы, обыденным делом стали в невиданных ранее масштабах преступность и бандитизм, самоуправство. Община была разрушена, мир потерял свою регулирующую функцию и авторитет, власть захватили конъюнктурщики, люмпенизированные бедняки или озлобленное кулачество.