Полная версия

Сибирь – любовь моя, неразделённая. Том 2. Междуреченск (1956—1959). Эпилог (1960—2010)

История лучший учитель. Сегодняшняя история помогает оценить прошлое: разброд и раскол в венгерской партии коммунистов чуть было не привели к торжеству капитала, клерикализма, фашизма.

Раскол в нашей партии был предотвращён. Грандиозные успехи Союза Советов были достигнуты ценой неимоверного напряжения сил, ценой единения, ценой страшной централизации, дисциплины и подавления всех сопротивлявшихся вражеских элементов – после венгерских событий отрицать необходимость мер этих невозможно.

…ограничения и даже жестокость, жестокость к врагам рабочего класса были оправданы».

Господи!.. И это я написал?.. Даже жестокость!.. Я то, считавший себя гуманным, мыслящим человеком! Здесь же нет ни одной живой собственной мысли – сплошной агитпроповский штамп. Но, скажите, как можно мыслить, не имея никакой информации. Над чем размышлять!.. Как наивный щенок я воспринимал печатное слово на веру… Но всё же… первый толчок мысли был дан, пусть и путаной мысли и ложной – время расставит всё по местам, я всё же начал сам думать.

Далее после дурацких рассуждений об узурпации Сталиным власти, о том, что момент превращения его в деспота, удушившего советскую демократию (!) и всякую мысль, втиснувшего многообраз-ную жизнь человека в жёсткие формы и рамки, не был замечен своевременно в партии (!), и о том, что это ушло уже в прошлое, и ошибки, допущенные партией, исправляются, следует и нечто разумное: «Но возникает снова опасность. Иные благодушные люди (Благодушные?.. Ой ли? – В. П.) утверждают в печати, что с культом личности покончено, что последствия его ликвидированы… Говорить так – значит не понимать всей глубины происшедшего, не стремиться раз навсегда покончить со всем, что чуждо социализму».

…первая трещинка между официозом и моей собственной мыслью, как видите, пролегла, и хотя я ещё весь во власти этого официоза, но уже понимаю: избавление от того, что с нами случилось, будет долгим и трудным. Точно так же, как моё избавление от навязанных с детства стереотипов растянется на десятилетия.

…что же касается дневниковых моих рассуждений, то мне сейчас жутко и страшно прочитывать их. До какой же степени способен оболваниваться человек, вроде бы кажущийся себе иногда и неглупым, стремящийся критически мыслить, не принимать всё на веру, руководствуясь принципом: «Подвергай всё сомнению». Всё и подвергал, кроме, выходит, идеологии. Почему это стало возможным? Ответ сейчас очень прост. Изоляция. Люди творили не на пустом месте. «Я стоял на плечах гигантов», – изволил заметить гражданин Ньютон. Нас же отгораживали от всего, от любого проявления человеческой мысли, веками, тысячелетиями наработан-ной, что равносильно духовной кастрации.

Большевики нас духовно опустошили. Если тебя посещали сомнения – было опасно их высказать, совершенно невозможно проверить – все «чуждые» книги были запрещены и изъяты. Невозможно было ничему, кроме разрешённого, научиться, невозможно было найти могучих союзников – мыслителей прошлого и настоящего, которые подтолкнули бы работу собственной мысли, помогли бы подорвать устои колоссального здания, воздвигнутого на лжи… Столичным жителям было немного полегче, при желании можно было тайное что-то найти, хотя и риск был немалый… А в провинции – полный вакуум, пустота. И моя трагедия была в том, что я долго верил коммунистической пропаганде (со всё бóльшими и бóльшими поправками, разумеется), хотя и не любил её пафос и трескотню. Ну как можно было всерьёз воспринимать бахвальство Хрущёва: «Только социализм является стартовой площадкой для освоения космоса!»

…Плод должен был совсем сгнить, чтобы я убедился в несос-тоятельности навязанных мне с детства идей, во всеобъемлющей и циничнейшей лжи, опутавшей всю нашу систему. Утешаюсь лишь тем, что я это всё осознал, осознал всё же чуть прежде, чем плод, сгнивший, упал. А другие и после этого не осознали. Слабое утешение…

…Становление власти в Междуреченске летом закончилось. В первом этаже одного из новых домов временно разместился горком партии. Я, понимая, что всем правит партия, сразу же нанёс визит первому секретарю Турчину Николаю Давыдовичу. В этот период все первые лица города были доступны. Он доброжелательно побеседовал со мной о делах гидрокомплекса, и расстались мы почти дружески, хотя он был лет на десять старше меня. Он пригласил меня, если что, заходить, чем я и воспользовался несколько раз, навещая его в поисках помощи, а то и так просто. Но за пределы строительных тем разговоры наши не выходили.

…Механик мой, Санька Исаев, всё это время диспетчерствовал на шахте и к гидрокомплексу интереса не проявлял, посему и никаких отношений, даже формальных, с ним не установилось. Осенью он исчез так же внезапно, как и появился, и уже никогда больше пути наши не пересеклись. До меня не доходило и слухов о нём.

…а работы по гидрокомплексу уходили явственно в зиму. На отстойники завезли трансформаторы, от них протянули кабели к арматуре всех пяти секций и, пропуская большой силы ток, прогревали свежеуложенную и покрытую утеплителями бетонную массу. Разогретая током, она не смерзалась, парила сквозь стыки укрытия и вроде бы набирала необходимую прочность.

…Личная моя жизнь изменений не претерпела. После летней скоропалительной переписки в отношениях наших с Людмилой возникла некая пауза. Да ведь и отношений, собственно, не было никаких. Даже романом в письмах это не назовёшь. Я то в них выказывал свои чувства, она же отделывалась ничего не значащими писульками. Иногда бомбардировала: «Хочу тебя видеть», – но о чувствах своих никогда не писала, ну, разве порой «беспокоилась», ничего ли со мной не случилось? Потом умолкала. Как-то она мне заметила, что после ссор не хочет видеть меня, но, когда обида затянется, кончится, он сама скажет, приедет, напишет.

Ну, приехать она никогда не приехала, но записки после затяжного молчания приходили. Тогда я воспринимал всё как данность, что ж, она такова, вздорна, вспыльчива часто без меры, что обидно, но ничего не поделаешь… А сейчас я в сомнении. Быть может мы «ссорились», когда у неё намечался роман, возникало кем-то в Сталинске увлечение? Ведь резкого слова с моих губ не слетало, слишком памятен был новогодний урок в середине пятого курса. И вообще, о том, что мы «в ссоре» я, к изумлению своему, узнавал от кого-либо со стороны. Когда новый знакомый себя исчерпывал или попросту исчезал, «ссора» наша заканчивалась, ей становилось, по-видимому, одиноко, скучно, тоскливо, и тогда летели слова: «Хочу тебя видеть». Кто знает? Потёмки, потёмки чужая душа. Для неумного человека. Или для такого, кто «сам обманываться рад».

Я не помню к ней своих писем, лишь сохранившиеся черновые отрывочные наброски напоминают примерно их содержание, напоминают, что страдал я, простите за громкое слово, безумно, очень больно было мне без неё, без неё жизнь не мыслилась.

«… Опять бегут неумелые бестолковые строчки, тычутся слепыми котятами написанные слова… И кажется мне, что тупая непостижимо властная сила опутала меня, оплела, спеленала – и жутко, и страшно своей бесконечной покорности, своей беспомощной неподвижности, но нет и желания стряхнуть с себя тягостное это оцепенение… и плывут тяжёлые думы, еле-еле царапая душу.

…Да стало страшно. Страх этот и исцеляет меня, заставляя насильно работать с утра и до ночи. А потом и работа сама увлекает, оживляет меня…

Что же ты не пишешь, милая?..

…Дни проходят неразличимой вереницей, стёртые серые, словно дождливое осеннее небо. Ничто не потревожит их, не блеснёт зарницей надежда… не разбудит от всесильного сна мысль своим будоражащим криком: «Очнись!»

Нет, я всё-таки просыпаюсь, иду на работу, что-то делаю, много читаю, думаю, «философствую». Фейхтвангера сменяет Стефан Цвейг, за английским языком следует «Диалектика» Корнфорта и, конечно Горький, которого люблю за его мудрое знание жизни. Дни напол-няются содержанием, и, по-прежнему безликие, они уже не страшат своей нескончаемой бесконечностью. Мысли путаные, тревожные сплетаются в неожиданные узоры, уже далеко не бессмысленные, и, возникнув, переходят в новое качество, обдают сердце беспокойной волной ликующей радости: жизнь так интересна во всех своих проявлениях. Жизнь прекрасна и удивительна!

Что же ты не пишешь, милая?»

А вот ещё образец от тринадцатого декабря уходящего пятьдесят шестого.

«Сегодня у меня есть несколько свободных часов, и, как всегда, когда я свободен, я думаю о тебе. И, как всегда, мне горько и тяжело, но и радостно тоже: если бы прошлому суждено было бы возвратить-ся, я снова бы с готовностью вновь пережил его – со всеми мучитель-ными ночами, сжимавшими сердце моё страхом тоскливого одино-чества, с редкими минутами безмерного счастья, когда я видел и чувствовал тебя рядом со мной, – с его верой, надеждой и неве-рием ни во что, со всеми волнениями и терзаниями и пыткой, то есть с тем, что единственно и составляет жизнь человеческую. Ибо самое страшное не мучение, а бесстрастное безразличие – это ведь смерть…

Пожалуй, ты уже приучила меня к мысли: ты не моя, ты чужая, придёт день, и ты уйдёшь от меня навсегда, такая же высокомерно холодная, как (далее неразборчиво – В. П.), – только мне уже редко бывает страшно от этого. Но, сознаюсь, бывает. Душа обволакивается пустым равнодушием, и упругое тело словно бы становится дряблым и вялым, и к жизни уже неспособным. Страшно не столько тебя потерять, сколько утратить вкус к жизни.

…Среди ночи ястою у чёрного окна,прижав к холодному стеклусвой лоб; а за спиной, дрожа,холодный липкий Страх.Страх одиночества.…И шумные улицы города, и прелесть цветных витрин тёмными вечерами, и запах весны в зимнюю оттепель – всё для меня оживает лишь вместе с тобою.

Я слишком хорошо знаю тебя и не знаю совсем, но я люблю тебя, и для меня всё равно ты и сейчас остаёшься всё той же Девочкой в Белом Платье, и я невольно жду от тебя только хорошего, светлого, но… но отравленный ядом неверия мозг мой сбоит, и я понимаю, что ждать уже нельзя ничего, и все процессы тайной работы мириадов нервных узлов приводят к одним и тем же вопросам: зачем?.. к чему это всё?.. к чему писать письма, волноваться и волновать?.. «Зачем искать того, кто найден быть не хочет?» Это ведь когда ещё написано было. И это был окончательный приговор, не подлежащий обжалованию. А я то, глупец, поверил, что его можно обжаловать! Что же делать теперь? Ответ вроде бы прост. Надо просто сжать в кулак свою волю и решительно всё зачеркнуть, навсегда всё забыть. Но это просто сказать. Если бы сделать было так просто!.. Забыть, свернуться в клубочек, сжиматься сильнее, изгоняя все свои мысли, сжиматься туже, сильнее, сильнее, пока не стянешься в точку, не превратишься в ничто – и, может быть, лишь чудесный инстинкт сохранения жизни, отпущенный всякой живой твари, противится этому, заставляет до конца не сдаваться, бороться, цепляться за соломинку жизни, тянуться к живому, к человекам по-человечьи».

Да, на душе было скверно, нелегко, но спасало общение, среди друзей я держался раскованно, порой бесшабашно. Спасало меня и чтение, книги. Я покупал всё приличное, что появлялось в книжном магазине, открывшемся в доме напротив. А появляться после XX съезда стало многое, что было ранее, при Сталине, под запретом. Я впервые подписался на будущий год на газеты, и «Литературная газета» была среди них. Я выписал «толстые» журналы «Новый мир» и «Октябрь», и журнал «Иностранная литература», возобновивший вновь выход после более чем десятилетнего перерыва, и с нетерпением ожидал наступление Нового года, когда начну получать новинки современной и, как ни странно это звучит, прошлой литературы. С нетерпением я ожидал приобщения к жизни большой, к мировой и советской, и русской культуре.

Я купил радиолу, и музыка стала великим моим утешением. Включишь приёмник – польются мягкие звуки, усмиряющие бередящую душу тоску, обволакивающие меня, словно ватой, уводящие от мирка, что сейчас окружает меня. И запутавшись в густых ватных и пушистых волокнах, гаснут, тают крики души, и становится странно покойно. А музыка льётся, течёт плавно, тихо, светло.

Ах, если бы вместо этих пушистых ватных волокон на лицо моё легла прядь любимых шелковистых волос.

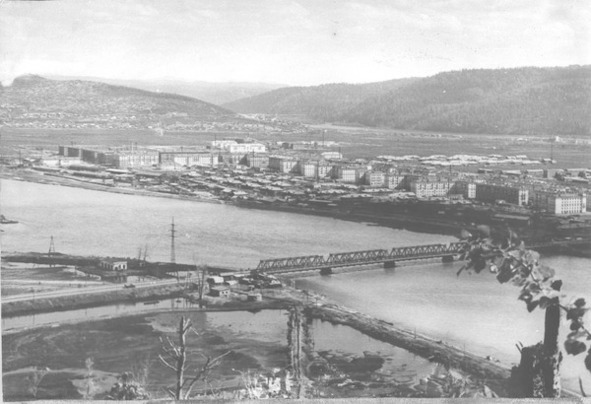

Рис. 3. Горная Шория

Рис. 4. Междуреченск. У-су. Левее моста насосная станция

1957 год

…Где и как я встречал Новый год, я не помню. В шахте не мог – гидрокомплекс ещё не работал.

…Начало января в этом году ознаменовалось небывалым морозом. Столбик термометра сполз до минус пятидесяти восьми. Видеть этого я, конечно, не мог, так как таких термометров не было, да и ни у кого вообще не было наружных термометров. Об этом с метеостанции по радио сообщили. Разрезы, стройки остановились. Но шахта работала. Я зачем-то как раз в этот день в шахту ходил. К полудню вышел из штольни и ахнул: долину – всё междуречье – заволокло недвижимой сизой дымкой, и сквозь неё наливался кровью низкий диск солнца. Тишь стояла страшнейшая – ни одна молекула в воздухе не шевельнулась. Замерло всё. Не представляю, как попал я домой. Идти по такому морозу в брезентухе, хотя и надетой поверх лёгкой хлопчатобумажной спецовки, в каске и резиновых сапогах было нельзя. Очевидно, спустился до АБК по пыльным жарким транспортным галереям. Ну, а там у меня было добротное пальто на ватине с воротником из каракуля. Мне его сшили в маминой мастерской. Мастерица старалась мне угодить, примеряла несколько раз, но всё равно оно вышло у неё скособоченным, но однако же тёплым. Впрочем, к делу это совсем не относится. И в тёплом пальто, но в ботинках до дому бы я не добрался. Наверно людей автобусом или в крытой машине по домам развозили… Не помню.

Мороз держался дней пять. И в шахту на работу уже не ходили. Невозможно было выйти на улицу. То есть выйти-то можно, да дальше-то что? Воздух нельзя было вздохнуть даже через шерстяной шарф, намотанный на лицо – горло огнём обжигал. А выходить приходилось. Без еды-то скучно совсем оставаться. Вот и идёшь за продуктами в магазин, тот, что напротив. В подъезде воздуха в грудь наберёшь – и бегом через улицу, воздух на бегу выдыхая. Вскочишь внутрь магазина – жадно вздохнёшь и уже дальше дышишь нормально. Так же и назад возвращаешься. Благо дом рядом – метров сорок всего или чуточку больше.

…кроме мороза зима и весна до мая включительно – сплошной чистый лист. Пусто в памяти, пусто в бумагах. На работу, безусловно, ходил, и на отстойники, и на фабрику, и в насосную. Работы там кое-какие велись, так что не мог не ходить на работу… И ездил, много ездил. Ездил в Сталинск, конечно. К Людмиле? Зачем? Для чего? Никаких встреч не помню. Мрак полнейший в мозгу. А дорогу до Сталинска многократно проезженную в эту пору запомнил на удивление хорошо. Каждый раз – холодный автобус, в котором съёжившись, сжавшись сидим, медленно замерзая, и остановка возле сельмага после поворота дороги на запад, на Сталинск. Мороз-то в автобусе пробирал хорошо, в какую одежду не кутайся. Вот шофёр и делал здесь остановку. Пассажиры из автобуса высыпали потоптаться, попрыгать, размяться и, сбросившись, посылали кого-либо в магазин, он возвращался с бутылками водки, тут же на улице их откупоривали, разливали в стаканы и, опрокинув, почувствовав, как блаженное тепло в животе разливается, лезли снова в автобус.

В ту самую пору и нашла на меня напасть ненужная, вредная даже, и необъяснимая совершенно – я стал к водке испытывать отвращение, сбой какой-то случился в моём восприятии – водка стала казаться мне сладкой. Опрокину стакан «для сугрева», а во рту – словно мёдом намазали. А что может быть гаже, чем сладкая водка? Трудно придумать. Пропадаю и всё. Не могу пить, а надо… Если бы не морозы – пить совсем бы, наверное, перестал…

Но подоспело тепло, надобность в водке отпала, а к новой зиме изъян, возникший было во мне, не проявился. И опять хорошо пошла, милая, и с холода, и с голоду, и с устатку.

…В мае в Сталинске в институте встретил Славу Суранова. Он сказал, что получил квартиру в доме возле самого института, и меня к себе затащил, с этого момента завязалась у меня с ним переписка, мы даже книги, интересные нам, пересылали друг другу по почте.

…в конце мая меня вызвали в шахтный комитет профсоюза и неожиданно предложили бесплатную путёвку – кто-то в последний миг отказался – в санаторий «Черноморье» неподалёку от Туапсе. Санаторий, понятно, не высокого сорта, но дарёному коню… словом, я согласился.

Не возьму в толк, как об этом узнала Людмила – с прошлого лета я с ней не встречался, письма в этом году писать перестал… но она предложила приехать ко мне в санаторий к концу моего пребывания там, а потом со мною поехать в Алушту, куда я собирался к тёте заглянуть на недельку.

…жизнь как будто бы мне улыбнулась. И я покатил на юг в самом радужном настроении, то есть на самом деле я покатил не на юг, а на север, в Новосибирск. Имея на руках восемь тысяч рублей, я не собирался трястись в поезде до Москвы четверо суток даже в мягком купейном вагоне. Сев на вечерний поезд в Сталинске, я утром прибыл в негласную столицу Сибири и, проехав автобусом мост над ошеломляющей ширины рекой Обью, очутился в аэропорту Томилино перед низеньким зданием аэровокзала. Билет на ближайший рейс до Москвы я купил без труда. И через каких-нибудь полчаса я вышагивал с группой пассажиров по лётному полю к одиноко стоявшему на полосе самолёту Ил-12. Шёл к самолёту я с некоторою опаской, зная за собой грех высотобоязни, – а тут предстояло подняться над землёй на тысячу метров.

…по лесенке, приставленной к самолёту, мы влезли в овальный белый салон, в котором – посередине проход, а от него по обе стороны у круглых иллюминаторов – мягкие кресла в белых чехлах. Мест немного, кажется, восемнадцать. И заняты были не все. Авиация была не всем по карману. Хотя билет в оба конца стоил на десять процентов дешевле.

…самолёт побежал по бетонной дорожке – я прижался носом к стеклу, наблюдая, как сливаются в монотонную серую полосу камушки, впаянные в бетон. И по ней рядом с нами бежала тень самолёта, своими теневыми колёсами касаясь настоящих самолётных колёс. Взлёт случился легко и нисколько не страшно: я вдруг заметил, что тень отскочила от самолёта, и наши колёса повисли над полосой. Тут салон несколько вздыбился: самолёт набирал высоту, а аэродром со зданиями и вышкой начал отлетать в сторону и уменьшаться в размерах. Не прошло и минуты, как в иллюминаторы вползла ширь хвойных лесов. Деревья, поначалу видимые отдельно, превратились в один сплошной зелёный покров.

…страхи мои оказались напрасны – высота совершенно не чувствовалась – будто сидел в салоне автобуса на хорошей дороге, без тряски и толчков на ухабах. Но ухабы появились и здесь, да какие ещё!.. Пол вместе с креслом ушёл резко вниз, мои печень, селезёнка, желудок подпрыгнули, вызвав острое ощущение, передать которое я могу лишь коротеньким словом – ух!.. сам я тоже чуть было не взмыл, но меня удержали ремни, которые я забыл отстегнуть.

Через несколько часов лёта над лесами, прорезанными долинами рек, а то и просто реками безо всяких долин, с вкраплёнными в лесные массивы прогалинами и селеньями, самолёт сел на Омском аэродроме. Пассажиры вылезли из самолёта, кто просто ноги размять, а кто и перекусить в буфете маленького уютного зала аэропорта. Часа через два объявили посадку, и наш самолёт снова взлетел. Приземлились глубокой ночью в Свердловске, там самолёт в очередной раз дозаправился уже до самой Москвы. В иллюминаторах была ночь, темень, и в ней не было ничего кроме редких скоплений мерцающих россыпей огоньков на земле, и я задремал.

Чем я занимался утром в столице, теперь даже мне неизвестно. Надо думать, поехал на Курский вокзал за билетом на поезд до Туапсе, а потом на Выставку достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ), которая открылась в этом году вместо довоенной Сельскохозяйственной выставки.

Разнообразные павильоны, которые позже стали казаться мне чересчур вычурными, тогда очаровали меня своей необычностью. Ажурные строения в зелени тополей, елей, сосен, берёз словно вышли из сказки, и у меня невольно вырвалось: «Такие города построят при коммунизме!» Я обошёл все павильоны, но всё, что в них видел, не отличалось какой-либо новизной, всё это видел в киножурналах или на журнальных картинках. Что поразило, так это множество дешёвых столовых, закусочных и ресторанчиков, в которых я за день ухитрился три раза основательно пообедать. Готовили вкусно, и борщи, и супы, и солянки, и бефстроганов, и бифштексы, и чебуреки, и шашлыки. Превосходно было и пиво. Я впервые отведал немало сортов. В первый раз я взял «Жигулёвское», во второй – «Рижское». В третий – «Московское», и всякий раз оно доставляло мне удовольствие. Набредши на павильон «Пиво», я отведал в нём и «Двойное золотое», и густо-коричневый, почти чёрный ленинградский «Портер» со слегка сладковатым привкусом солода, и он мне очень понравился. Больше «Портера» я не встречал даже в самом Ленинграде.

…Был ещё зал дегустации всех вин Союза. Глаза разбегались от многоцветья праздничных этикеток на разнообразных бутылках, среди которых были и невиданные: высокие, удлинённые, пузатые и фигурные. Пробовать вина я не решился – слишком много и долго, и вряд ли к концу такой дегустации я не только вкус, цвет и букет одного вина от другого бы смог отличить, но и сам мог вообще отключиться. Задачу, поставленную ещё в институте, снова пришлось отложить. С наскока такое не делается…

…Пробыв день на выставке, я вечером сочинским поездом уже ехал на Кавказ, а ещё через ночь утром вылез из вагона на знакомой, но совершенно забытой мной станции Туапсе. Размышления мои, как добраться до неизвестного «Черноморья», прервал радиоголос: «Автобус до санатория „Черноморье“ находится…» Я быстро нашёл этот автобус, и вскоре катил по дороге вдоль моря в сторону Новороссийска. Дорога кружила, петляла в горах и по крутизне и частоте поворотов дала бы вперёд сто очков знаменитому Ялтинскому шоссе, тогда ещё не спрямлённому.

В санатории меня поселили в комнате на троих. Два соседа в ней уже жили, обоим за сорок, люди спокойные, не курили, не пили и не храпели – лучших соседей и не сыскать, хотя и ничего интересного в них тоже не оказалось, да и не нужны они мне были нисколько: целыми днями пропадал я у моря, плавал и загорал, не забывая три раза подкрепиться в столовой. Кормили в санатории не роскошно, но более или менее сносно. Так и шёл у меня день за днём. Я даже не удосужился съездить в Туапсе посмотреть город, побродить по его улочкам, в порту побывать. Раз только я прокатился на прогулочном глиссере от санатория до Сочи и обратно.

Волосы мои развевались от упругого ветра, корабельное радио с пролетавших мимо нас катеров и проходивших судов орало во всю мочь «Мишку» и «Бесаме мучо», они же доносились из санаториев на берегу, а я на корме ощущал себя лихим морским волком в студенческой тужурке без контрпогон, но со значком горного инженера на лацкане, накинутой небрежно на плечи.

…И снова наш санаторный галечный пляж. С первых же дней он мне не понравился – алуштинским не чета. С виду вроде бы чистый, он весь был усеян неприметными с виду чёрными комочками вязкого мазута, таившимися между округлых камней. И, упаси тебя бог, лечь без разбора – с тела грязное пятно не отмоешь, не соскоблишь. Да и в море на прозрачной зеленоватой воде на волнах качались эти маленькие комочки сгустившейся нефти, пролитой нефтеналивными судами в порту. В Туапсе загружали танкеры хадыженской, грозненской нефтью. А по части порядка и аккуратности и в Союзе, и в постсоветской России ведь всегда не того… не Финляндия. Землю, воду и воздух свои гадили, не задумываясь… Да и сейчас пакостим не меньше, хотя сейчас-то последствия намного сильнее дают знать о себе.

…Но выбирать было не из чего, приходилось с большой осторожностью находить местечко и очищать его от замеченной ваксы. И тянулись безмятежные дни в море и возле него в ожидании дней других, сулящих радость и счастье.

Рис. 5. Последний романтик

…а вот о жилье для любимой заблаговременно позаботиться не сообразил.

Срок моего пребывания в санатории истекал, когда я, наконец, получил телеграмму:

ВЫЕХАЛА МОСКВЫ ВСТРЕЧАЙ ТУАПСЕ (ТАКОГО-ТО)

ПОЕЗД (ТАКОЙ-ТО) ВАГОН (ТАКОЙ-ТО) ЦЕЛУЮ ЛЮДКА

…Утром до отхода автобуса я попытался подыскать жильё для Людмилы, но в этом деле за часы до отъезда не преуспел и перепоручил своим сотоварищам продолжить поиск жилья для Людмилы. Они клятвенно обещали, что сделают всё в лучшем виде и жильё для моей невесты найдут.

Успокоенный я уехал на автобусе в Туапсе, на базаре купил букет красных роз и в указанный час был на перроне.