Полная версия

Философия как наука. Двадцать пять потерянных веков

Протагор распространяет этот принцип в основном на познающий субъект.

Кроме того, было еще одно обоснование релятивизма. Оно заключалось в тезисе, согласно которому все переходит в противоположное себе. Это означает, например, что «белое» может измениться не во что попало, а только в «черное». Если же речь, например, идет о «сером», то переход в «черное» или в «белое» трактуется как переход в противоположность, поскольку относительно черного серое рассматривается как белое, а относительно белого – как черное. Поэтому всякая вещь может изменяться только в свое иное. Из этого принципа не только Протагор, но и другие, предшествующие ему философы, делали вывод о том, что о каждой вещи возможны два противоположных мнения. Хотя Диоген Лаэртский полагает, что именно Протагор «первый сказал, что о всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу». Придя к убеждению в возможности двух противоположных мнений о вещи или процессе, Протагор сделал довольно смелый для нас с вами вывод о том, что «все истинно».

Теперь возвратимся к главному тезису Протагора:

Осмысливая эти же слова Протагора, Платон передает их в следующем контексте:

Платон делает вывод, что Протагор прав в своем утверждении субъективности ощущений, но он не прав в утверждении того, что все они истинны. При этом главным критерием истины, по Протагору, является выгода. Что кому выгодно, то и истинно.

(ок. 483 – 373 до н. э.) происходил из Великой Эллады. Он был выдающимся оратором, находя для всего и похвалу, и порицание, умел убеждать, побивать шуткой серьезность противника. В отличие от учения Протагора учил, что все ложно. Как и все элеаты, Горгий считал, что «не-бытие», не существует, а если и существует, то непостижимо, а если и постижимо, то не высказываемо и необъяснимо (для другого человека). Причем, речь идет не только о понятии «не-бытие», непостижимым и необъяснимым оказывается любое противоречащее понятие «не-А». Последнее – настолько емко, что выразить его в слове просто невозможно, ибо оно включает в себя все многообразие мира за исключением только одного понятия – «А». Если же речь идет о не-сущем, как понятии, выражающем «ничто», то выразить его в слове еще труднее. Как и все софисты, Горгий релятивист. При этом его учение об относительности и субъективности истины граничит со скептицизмом. Горгий

Платон и Сократ не любили и высмеивали корыстолюбие софистов. За это досталось от них и . В диалоге Платона «Кратил» Сократ высмеивает его за то, что за 50 драхм он преподавал мудрость иначе, чем за одну. По утверждению Филострата Продик «был рабом денег и был предан наслаждениям». Продику

Занимался Продик проблемами языка. Он считал, что прежде чем философствовать, надо научиться правильно употреблять слова, исходя из того или иного отношения между вещами. Например, Продик говорил о том, что страсти находятся посредине между желанием и безумием, ибо страсть – удвоенное желание, а безумие – удвоенная страсть. Это значит, что Продик исходил из признания некой промежуточной точки зрения, но тогда желание и безумие будут выступать как противоположности, как антонимы. Но Продик умел смотреть на вещи и с другой точки зрения, с позиции «соотнесенного», уточняя и различая их оттенки («мужество», «отважность»), по мере возрастания или убывания интенсивности того или иного свойства. Здесь речь идет о синонимике.

В учениях софистов не было единства. Их взгляды отличались даже по основным вопросам. Потеряв веру в общезначимую, всеобщую и объективную истину софистика с неизбежностью вела к отрицанию возможности всякого познания, к скептицизму. В конечном счете, все это вело к разложению науки. Особенно опасным это было в области этики, где субъективная истина вносила разложение в область гражданских и нравственных законов.

«ничто не есть само по себе, но все всегда возникает в связи с чем-то».

«Человек – мера всех вещей, существующих, что они существуют, несуществующих же, что они не существуют».

«Мера всех вещей – человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют», – поясняя: Протагор «говорит тем самым, что-де какой мне кажется каждая вещь, такова она для меня и есть, а какой тебе, такова же она, в свою очередь, для тебя». И далее: «Разве не бывает иной раз, что дует один и тот же ветер, а кто-то мерзнет при этом, кто-то – нет? И кто-то не слишком, а кто-то – сильно?». 42

5. Сократ: «Если нет понятия, то нет и знания»

(ок. 470 – 399 до н.э.) – родился и жил в Афинах. Он не стремился к активной общественной деятельности, а просто вел жизнь философа: жил непритязательно, но зато имел досуг. Все свое время он посвящал философским беседам и спорам. У него было много учеников, но в отличие от софистов Сократ не брал денег за обучение. Женщинам не везло с Сократом. Он был дважды женат и был плохим семьянином: не заботился ни о женах, ни о трех своих сыновьях. Заботу о хлебе насущном и для себя, и для тех, за кого он был в ответе, переложил на плечи других. По свидетельствам современников, Сократ был добрым, но насмешливым человеком, постоянно толкующим или размышляющим о вечном. Сократ

Иначе поступали софисты – профессиональные ученые и учителя мудрости. Отдаваясь науке, они не просто учили других жить, они умели жить сами. Во всяком случае, они умели заработать на жизнь себе, и обучали этому других.

Наши сведения об учении Сократа не совсем надежны, поскольку сам Сократ ничего не писал, предпочитая написанному живой разговорный язык. Поэтому все, что мы о нем знаем, мы знаем от его учеников – Ксенофонта и Платона. Ксенофонт написал «Апологию Сократа» и «Воспоминания о Сократе», тогда как Платон приписал Сократу почти все свое учение. И сегодня трудно даже сказать, что принадлежит Сократу, а что – Платону.

В отличие от софистов, признававших относительность истины, А это означает, что Сократ игнорирует релятивность бытия и служащие для его описания сравнительные понятия: соотнесенное и противоположное, с позиции которых все чувственно воспринимаемые вещи имеют относительное значение, изменяются, возникают и исчезают. Кажущееся большим по отношению к одной вещи, оказывается малым в сравнении с другой. И здесь нельзя найти такой ориентир, который смог бы стать единственной и надежной опорой нашему уму. Сократ стремится найти общеобязательное, абсолютное знание.

Иное дело абсолютные, классификационные понятия, которые отражают общее, одинаковое в вещах. У Сократа не было сомнения в реальности существования общего, которое он понимает в виде вечных, неизменных сущностей, как истинное, идеальное бытие. Ни у Сократа, ни у Платона не вызывало сомнений: это подлинная реальность, которая не идет ни в какое сравнение с преходящим и релятивным бытием вещей. Более того, знание о чувственно воспринимаемом мире не только объявляется «мнением», но как бы автоматически исключается из сферы чистого разума, из подлинного знания. Будучи врагом софистики, Сократ считал, что каждый человек может иметь свое мнение, но истина для всех должна быть одна. На достижение такой истины и направлена философия. То же касалось не только полемики с софистами, но и его отношения ко всем предшествующим философам, занимающимся изучением природы. Все они, опираясь на разные точки зрения, давали разные картины мира, что свидетельствовало о невозможности твердого знания. Указанная ситуация и обусловила поворот сократовской философии от изучения релятивной действительности к абсолютному бытию, от изучения природы к изучению человека, как главной темы его философских размышлений. Произошел окончательный переворот в воззрениях: подлинное знание досократиков о релятивном мире объявляется «мнением», тогда как мнение о существовании абсолютных сущностей возводится в ранг подлинного «знания».

Считая, что сам он не обладает истиной, Сократ помогал родиться ей в душе собеседника. Свой метод он уподобил повивальному искусству своей матери. Подобно тому, как та помогала детям появляться на свет, Сократ помогал рождаться истине. Поэтому свой метод он называл майевтикой— повивальным искусством.Цель майевтики – дать определение. Вслед за элеатами Сократ возводит знание на уровень предельно общих классификационных понятий. Но именно он первым обратил внимание на то, чтоПоэтому смысл всей философии Сократа в том, чтобы найти определение, понятие. если нет понятия, то нет и знания.

Это достигалось в процессе собеседования посредством индукции – наведения, восхождения от частного к общему. Сократ, например, ставил вопрос: что есть «мужество» как таковое, каково понятие мужества, которое выражало бы всевозможные его случаи и оттенки? Дать определение этого понятия и должно быть предметом майевтического рассуждения. классификационного

Вместе с тем, любое определение классификационного понятия изначально не может вместить в себя все многообразие частных случаев, т.е. не может претендовать на полное абсолютное знание. Тем не менее, и сегодня еще существует вера в рассудочную дифинитивную философию, в рамках которой происходит то же самое, что и раньше: идут споры и даются десятки определений тому или иному понятию, например, тому, что такое философия, культура, цивилизация и т. д. И спорам этим нет, и не будет конца.

Убеждение в существовании объективной истины означает у Сократа, что есть и объективные моральные нормы, стоящие выше индивидуальных мнений и общие всем людям, что различие между добром и злом не относительно, а абсолютно. Поэтому для Сократа дело заключалось в том, чтобы оградить молодое поколение, как и умы самих управителей, от влияния низменных идей, появившихся в греческом обществе в связи с деятельностью некоторых софистов. Ибо Сократ не отождествлял счастье с выгодой, он отождествлял его с добродетелью.

Что же касается недобросовестности софистов, то Сократ доказывает, что обман при всей своей сиюминутной выгоде, в конце концов, наказывает себя. Не от денег рождается у людей добродетель, а, наоборот, от добродетелей бывают у людей и деньги, и прочие блага.

Но делать добро можно лишь тогда, когда знаешь, в чем оно состоит. Мужественным человек может быть лишь тогда, когда знает, что такое мужество. И вообще знание того, что такое добро и что такое зло, делает людей добродетельными и счастливыми. Истинная нравственность, по Сократу, – знание того, что есть благо и прекрасное и вместе с тем полезное для человека, что помогает ему достичь блаженства и жизненного счастья. Но прекрасное само по себе, а также благое, доброе, справедливое, как абсолютные и неизменные истины – даются с трудом в процессе познания того общего и существенного, что охватывает все случаи и все примеры этих явлений. Так, мораль сливается для Сократа с абстрактно-всеобщим знанием.

Идя вслед за софистами, Сократ касается, главным образом, вопросов человеческого бытия, но при этом стремится находить объективные гносеологические позиции, позволяющие находить не относительную, а абсолютную истину. Так поступали элеаты. Однако предметное поле их философии в корне отличалось от сократовского. Предельно общие классификационные понятия они искали и находили для осмысления природы. Интересам же Сократа были чужды как природа в целом, так и математика, физика и другие конкретные науки, поскольку для этики они не имели ни какой ценности. Сократ надеялся, что в этом исключительно этическом направлении, с помощью предельно общих понятий ему удастся постичь самую сущность явлений, господствующих над всеми частными случаями человеческой жизни. Поэтому Сократ понимал философию как систему наиболее общих классификационных понятий об общеобязательном законе добра. Определение того, что такое справедливость, рассудительность, мужество, истина, красота, взятые сами по себе, были в центре раздумий Сократа.

Деятельность софистов, а затем и Сократа, означала изменение предметного поля философии. Она послужила основанием для этических школ. До них философия познавала в основном внешний по отношению к человеку мир, природу. Сократ же утверждал, что она непознаваема, а познать можно только душу человека и его дела, в чем и заключается задача философии. В центре внимания Сократа, как и некоторых софистов, – человек. Но он рассматривается Сократом только как нравственное существо. Призыв «Познай самого себя!» и утверждение: «Я знаю, что я ничего не знаю» стали для Сократа определяющими. Это исходные тезисы сократовской философии. Оба они выражали ее суть – вопросы познания и нравственности. Целью его философских исканий является стремление помочь людям, чтобы они сами нашли «самих себя». Изучение природы и объяснение природных явлений, Сократ считал излишним и принципиально невозможным делом.

Поэтому, в истории древней европейской философии учение Сократа воспринимается как некий водораздел. До Сократа она в основном изучает природу, в которой человек представляет собой только одну из ее частей. После Сократа философия утверждает проблему человека в качестве главной темы своих размышлений, продолжая тем самым гуманистическую линию философских исканий софистов, которые с одинаковым успехом занимались не только проблемами человека, но учили математике, физике, астрономии и другим наукам.

О Сократе существует огромная литература, вобравшая в себя все моменты его житейской и научной биографии. Не было периода и не было поколения в мировой истории, которое бы прошло мимо судьбы этой необычайной личности. Для многих Сократ был примером подлинного мужества и стойкости, образцом нравственных исканий и убеждений. Именно Сократ положил начало традиции, характеризующей европейскую классическую философию в целом. Поэтому, одной из насущных задач является воссоздание объективного, научно достоверного облика Сократа, раскрытие смысла и содержания его учения, жизненных ориентиров, ошибок и заблуждений. И главное, нужно понять, что далеко не во всем можно подражать Сократу, считая его образцом мудреца. В общем же, Сократ получил от сограждан то, к чему сам объективно стремился.

Поэтому, принимая за образец поведение Сократа надо учитывать, что превосходство над другими – это всегда заявка на возмездие. И нужно быть действительно мудрым, чтобы донести свой дар людям и не поплатиться при этом за свою исключительность. А может быть, именно в таком поведении Сократа и заключались его мужество и мудрость, а трагические обстоятельства его смерти как раз и явились началом его философского бессмертия?

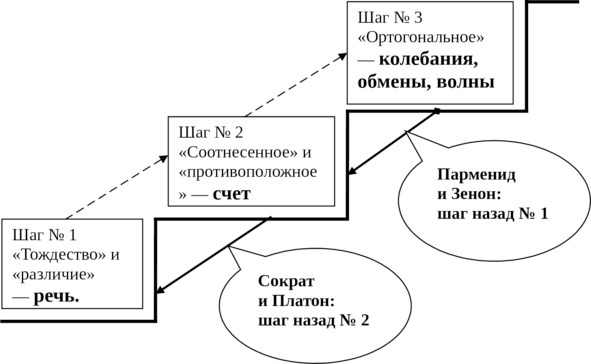

Вслед за элеатами, Сократ отвергает мышление сравнительными понятиями и переходит к мышлению классификационными понятиями предельной общности. Этот шаг позволяет избавиться от релятивизма софистов, позволяет перейти к понятийному знанию, обусловленному формально-логическим мышлением на основе отношений абстрактного тождества и абстрактного различия: А и не-А. Поэтому мышление Сократа, как и мышление элеатов не выходит за пределы рассудочного мышления, тогда как другие досократики, в том числе и софисты, осмысливали реальность с позиций разума.

Рис. 12. Вниз по лестнице, ведущей вверх

Отсюда следует вывод, что именно В результате деятельности Сократа философия сделала шаг назад Сократ и его последователи, окончательно завели философию в тупик, из которого вот уже более двух с половиной тысяч лет она никак не может выбраться. с позиций хотя и примитивного, но разумного восприятия действительности, к рассудочному непротиворечивому мышлению.

6. Платон: в лабиринте рассудка

(427 – 347 до н.э.) – древнегреческий философ, основоположник всей европейской философии. Происходил из афинского аристократического рода. С философией познакомился благодаря Кратилу, был ближайшим учеником Сократа. Платон

Платон тяжело переживал смерть своего учителя, после которой, надолго покинул Афины. Возвратившись сюда снова, Платон на собранные для него деньги приобрел земельный участок, на котором основал свою школу, получившую название Академия и которая просуществовала 915 лет. Здесь преподавалась философия, математика и другие науки. К школе Платона примыкали крупнейшие математики его века. Здесь же был учеником и сотрудником величайший философ античности – Аристотель. Поэтому Платона называют одним из самых влиятельных учителей человечества. Многогранность его способностей поражает. Это не только философ, но и ученый, математические способности которого неотделимы от художественных дарований. Его сочинения, написанные в форме диалогов, дошли до нас целиком. Хотя есть сомнение в том, что все они принадлежат Платону.

Через все творчество Платона проходит ряд основных тем, связывающих его с предшественниками. Прежде всего, – это связь с Сократом и духом его философствования, чему у Платона посвящено большинство диалогов. Однако можно считать, что учение Платона является не просто продолжением сократовского подхода, но скорее синтезом нескольких учений: Сократа, элеатов и Пифагора. Тогда как оппонентами Платона выступают софисты, ионийские философы, а затем уже и Аристотель. Платон творец одного из двух основных типов философского мировоззрения – объективного идеализма. У зрелого и позднего Платона основной темой проходит законодательство и учение о государстве.

Каждый из платоновских диалогов глубоко продуман и в своей совокупности они составляют нечто единое, связанное учением об идеях. Они выразительны, блещут иронией и насмешкой, полны живописным изображением характеров, страстны и вдохновенны. Через все его творчество проходит гуманистическая тенденция, унаследованная им от софистов и Сократа. Хотя в целом, можно сказать, что мышление Платона скорее рассудочное, нежели научное. Не повлияло на Платона даже его пристрастие к пифагорейским идеям, сказалось, видимо, то, что в душе он так и остался художником, поэтом, каким он был до встречи с Сократом .

Согласно Платону, каждому классу объектов чувственного мира соответствует в бестелесном мире некоторый «вид», или «идея». Этот «вид» не может быть постижим чувствами, как обычный предмет, он может быть созерцаем лишь умом, к тому же умом, хорошо подготовленным к такому постижению. Право на существование имеют только благие идеи, тогда как высшей идеей у Платона выступает как такового – источник соразмерности, гармонии и красоты. идея блага

Однако полной ясности у Платона нет. Ни в одном из своих диалогов Платон не дает систематического и полного учения об идеях. Тем не мене можно с уверенностью сказать, что он приходит к мысли о том, что достоверное знание может быть достигнуто только посредством понятий, строго фиксирующих в предмете познания те признаки или черты, в силу которых предмет можно отнести к тому или иному роду. Именно платоновский Сократ определяет знание как мысль, направленную на фиксацию общих черт предметов и определяет познание как нахождение Но если Сократ ограничивал их приложение областью этики, то Платон расширил применение сократовского метода, а значит, и рассудочного мышления на всю область познания. общих понятий.

По замыслу Платона, идеи должны соотноситься друг с другом, т.е. находиться в отношении подчинения и соподчинения. Это означает, что они должны быть более и менее общими, находиться в отношении рода и вида. По Платону, идеи – это некая реальность, структурирующая материальное бытие, являющаяся причиной, источником бытия вещей. И должен существовать некий объективный закон, отождествляющий различное и различающий тождественное, что обусловливает самоорганизацию сущего в виде некоторой пирамиды, на вершине которой стоит идея блага. Своей неизменностью и вечностью бытие Платона похоже на бытие Парменида. Однако бытие Платона – это духовное множество, а не единое, нерасчлененное материальное бытие, как у Парменида. Кроме того, отмечается, что у Платона имеется вариант, согласно которому идеи могут переходить друг в друга, тогда как бытие Парменида полностью неподвижно.

Вместе с тем, никакой действительной иерархии идей, как иерархии общих, классификационных понятий, у Платона не получилось: мы находим лишь замысел стройной и исчерпывающей системы, но не более того. Мир слишком сложен, чтобы его можно было представить в виде пирамиды, как восхождение от менее общих классификационных понятий к более общим и, наконец, к самому общему и единственному понятию.

Под влиянием пифагорейцев Платон пытается упорядочить мир понятий и на числовой основе. Но количественные понятия дают возможность упорядочить только количественное многообразие мира. Таким образом, оказалось, что структурное многообразие мира невозможно упорядочить ни посредством классификационных, ни посредством количественных понятий.

Поставленная задача не может быть решена без участия в ее решении сравнительных понятий. А это достигается по мере нахождения тождества в различии и различия в тождестве. Постигая иерархию отношений тождества и различия и выражая ее в сравнительных понятиях, мы сумеем обозначить то, что пытался понять Платон посредством абстрактно-всеобщих, классификационных понятий. Причем, на наш взгляд, начало этой работы положено как предшественниками Платона – досократиками, так и величайшим из его учеников – Аристотелем.

По мнению В. Виндельбанда, корень платоновской философии лежит в стремлении Платона значение которого признается им только для восприятий чувственного мира. Это получается вследствие Как сторонники абсолютного знания, Сократ и Платон упрекают софистику в том, что она отрекается от истинного, абсолютного знания, вследствие чего она не может дать основания для добродетели. В этом отношении они присоединяются к воззрению Парменида, осуждающего относительность чувственных восприятий и основанных на них мнений. Если существует добродетель, то, по мнению Сократа и Платона, она должна основываться на абсолютном, а не на относительном познании, о котором только и ведет речь софистика. 43 выйти за пределы протагоровского релятивизма, исключения из познания сравнительных понятий и преимущественного использования классификационных понятий.

Путь к этому абсолютному знанию, независящему от выбора точки зрения, указывает Сократ. Это – Выполнение этой задачи связано с поиском целого ряда понятий и установления их отношений подчинения и соподчинения посредством деления. познание истинного бытия посредством классификационных понятий.

Таким образом, классификационным и сравнительным понятиям соответствуют два различных мира: мир истинной действительности – идеи, познающийся посредством классификационных понятий, и мир относительной действительности, возникающих и преходящих вещей, познающийся посредством чувственного восприятия и сравнительных понятий. «Идея», как предмет истинного познания никогда ни в каком отношении не изменяема, никаким образом не претерпевает перемен. Напротив того, воспринимаемые чувствами единичные вещи постоянно изменяются, возникают и уничтожаются.

Парменидовскую характеристику бытия Платон переносит на свои «идеи», как истинно сущее. Тогда как мир чувственно воспринимаемых вещей подчиняется у него гераклитовской характеристике.

Отсюда следует основное положение платоновской философии: надо различать два мира: один – предмет разумного мышления, другой – чувственного познания. Поэтому телам, воспринимаемым чувствами, противостоят обособленные от тел идеи, как бестелесные формы.

Все рассуждения Платона об идеях выражены им на языке рассудочных классификационных понятий. На мой взгляд, они абсолютно верны, но в отрыве от сравнительных понятий, они бесплодны, поскольку отражают лишь качественное многообразие мира. Тогда как мир представляет собой не только качественное и количественное многообразие – он многообразен структурно. А потому, лишенные сравнительных понятий все построения Платона не конкретны, страдают излишней всеобщностью и не способны охватить структурного многообразия мира: природного и социального.

Воспроизводя беседы Сократа, Платон использует жанр диалога в философском произведении. Поэтому диалектика у него тесно связана со стихией живой речи и умело направленной беседы. Слово «диалектика» Платон употребляет широко. В одном случае – для обозначения метода познания идеи путем отыскания того или иного понятия, в другом – как название приема деления объема понятия. Конечной целью диалектики должна была быть целая система логически взаимосвязанных классификационных понятий.

В диалоге «Софист» Платон говорит об умении отождествлять и различать вещи, так

Поэтому диалектику Платон определяет как высшую философию, ведущую к постижению истинно сущего. Эта высшая из всех наук, завершает познание. Платон ставит ее даже выше геометрии.

Итак, диалектика как метод, схватывает два противоположных движения: «путь вверх», как восхождение к познанию и определению предельно общего, «родового» и «путь вниз», как нисхождение по ступенькам «видов» к самому концу, к минимально общему. В итоге, задача состоит в том, чтобы свести все частные законы бытия к одному наиболее общему закону, который оказывается для всех вещей «благом», а затем из него вывести все частные законы, оказывающиеся частными «благами», поскольку именно «идея» блага сопрягает все множество идей в некоторое единство. В логическом плане – это сведение шаг за шагом низших понятий к высшим, родовым понятиям, а затем уже разделение родов на входящие в них видовые понятия.