Полная версия

Философия как наука. Двадцать пять потерянных веков

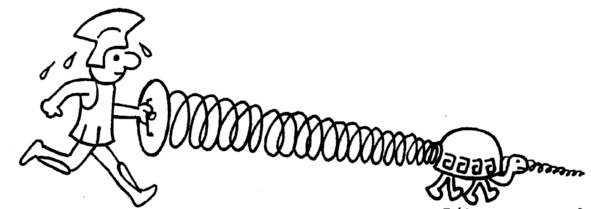

Поэтому вопреки мнению Аристотеля и следующих за ним поколений математиков, физиков и философов, Зенон был прав: Ахиллес не догонит черепаху, если под героем троянской войны понимать максимальное значение «сходящегося», т.е. уменьшающегося, уничтожающегося катета в любой данный момент времени, а под черепахой – значение промежуточного между максимумом и нулем. Более того, под промежуточным не обязательно понимать положение равновесия, строго лежащее между экстремумами, поскольку промежуточным является любая другая точка, взятая между ними. Поэтому вполне справедливо отмечают, что никогда Ахиллес не догонит не только Гектора, но даже самую медлительную черепаху.

Рис. 9. Ахиллес и черепаха

Так считали Парменид и Зенон с полной уверенностью, что это было очевидно каждому, кто исследовал «сходящееся» как динамический континуум. И даже тогда, когда Ахиллес заканчивал свой бег, количество и порядок стоящих впереди него промежуточных элементов не изменились. По мнению элеатов, это свидетельствовало об абсолютной невозможности полного уничтожения, поскольку какой бы ничтожной не была бы оставшаяся часть, она все равно могла быть разделена на противоположности. Таким образом, трудности, возникшие с «преодолением» парадокса «Ахиллес» связаны с тем, что мысленный эксперимент потомков был поставлен иначе, чем его ставили элеаты, осмысляя учение Гераклита.

Но перед античными философами стоял и другой вопрос: если пространство «сходящегося», т.е. уменьшающегося катета бесконечно делимо и абсолютное уничтожение невозможно, то каким образом может возникнуть величина, отличная от нуля, «расходящееся», т.е. увеличивающийся, возникающий катет? Каким образом из может возникнуть ничто нечто?

Поэтому в отношении «расходящегося» или возникающего, увеличивающегося катета было ясно: прежде, чем достигнуть максимума, он должен достигнуть своей половины. Чтобы преодолеть половину, необходимо преодолеть половину половины и т. д. Движение не может не только завершиться, но и начаться. Это было объяснением противоречивости другого логоса Гераклита – «расходящееся», который элеаты называли «Дихотомия».

Аргументы Зенона связаны между собой настолько, что отрицание возможности начала движения в парадоксе «Дихотомия» ставит вопрос о начале движения в парадоксе «Ахиллес», поскольку возникновение расходящейся пары противоположностей обусловлено уничтожением сходящейся пары. Это значит, что Ахиллес не только не догонит черепаху, он даже не сможет начать движение в ее сторону. Все это, по мнению Парменида и Зенона, неопровержимо доказывало самодвижения «сходящегося» и «расходящегося», как порознь, так и совместно. невозможность

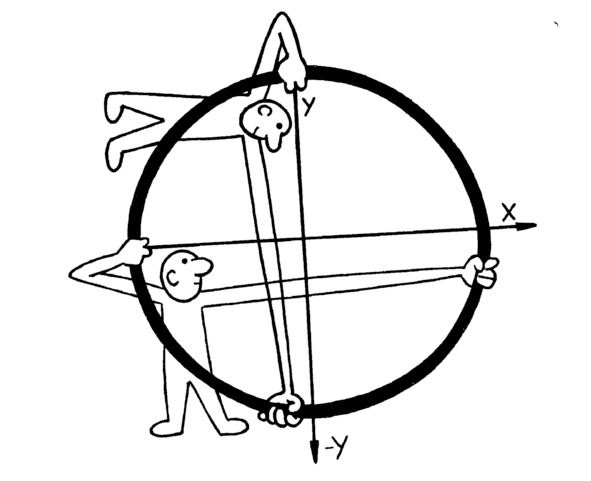

Рис. 10. Неподвижное бытие Парменида

Непонимание элеатами предложенной Гераклитом гармонии «лука и лиры» оказало катастрофическое воздействие на познание: в своем развитии разумное мышление было не только остановлено, но и отброшено на предыдущую ступень. В результате прогресс науки был задержан на две тысячи лет, вплоть до 14 – 15 веков, когда схоласты позднего средневековья обратили внимание на природные циклические процессы, с освоения которых и началось современное естественнонаучное познание.

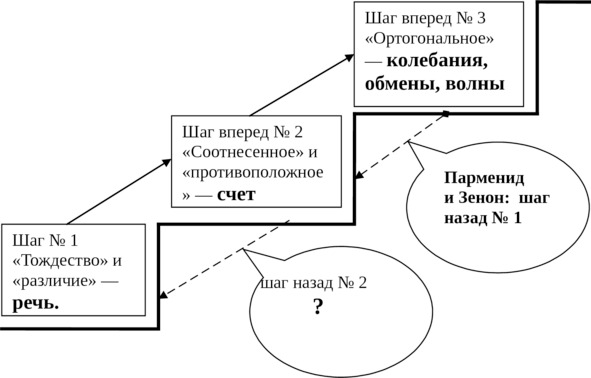

Рис. 11. Верной дорогой идут элеаты: только… в обратном направлении

Стремясь найти нечто устойчивое в непрерывном возникновении и уничтожении реальных вещей, пытаясь выразить это неизменное начало в логически определенной форме, элеаты приходят к идее абсолютно тождественного, однородного и неделимого на части бытия, которое определяется не действительным миром чувственно-конкретных форм, а непротиворечивым предельно общим классификационным понятием. Это позволило элеатам разделить истинно сущее, умопостигаемое – бытие, и мнимо существующее, чувственно-воспринимаемое – мир конкретных явлений.

Противопоставляя мышление общими классификационными понятиями чувственному восприятию, они объявили рассудочное мышление единственным источником истины. На этом основании, они отрицали всякое различие, в том числе и абстрактное различие «не-А», поскольку признание различий приводило к противоречию в мышлении.

Столкнувшись с противоречиями бытия, элейские философы пришли к выводу: существует все то, что непротиворечиво, отвергнув, таким образом, существование самодвижения, множественности и ничто. Вместе с тем, они отвергли и объясняющее их существование учение ионийских мыслителей, в том числе и учение Гераклита с соответствующим этой цели понятийным аппаратом – сравнительными понятиями, л о г о с а м и.

Кроме того, учение элеатов показало, что число не всесильно. Поэтому Парменид и Зенон выступили и против пифагорейцев, противопоставив их учению о числовой гармонии свое новое логическое учение. Авторитету пифагорейской философии был нанесен серьезный удар. Однако, как было принято у пифагорейцев, они скрывали от непосвященных свои математические и логические доказательства. До нас дошло девять из сорока пяти антиномий, остальные аргументы, выявляющие противоречия в понятиях науки того времени, остались неизвестными.

Отказавшись от точек зрения физиков и математиков, т.е. от осмысления бытия с позиций «противоположного» и «соотнесенного» элеаты дали образец рационального, чисто «логического», непротиворечивого, рассудочного мышления. Кроме того, они попытались понять мир, применяя к многообразию вещей понятия : бытие, небытие, движение и др. А поскольку осмысление сущности бытия с позиций абстрактного тождества было связано у них с установлением моментов его устойчивости, постольку Платон называет элеатов «неподвижниками», а Аристотель – «нефизиками». Не желая того, элеаты продемонстрировали тупик, в который попадает философская мысль, игнорирующая позиции опытного знания, отражающего природную необходимость. Вместе с тем, учение элеатов заявило о себе как о новом этапе в развитии мышления. Впоследствии оно получит свое дальнейшее развитие в деятельности наиболее выдающихся древнегреческих мыслителей: Сократа, Платона и Аристотеля. первыми предельной общности

Итак, мы рассмотрели принципиальные различия в выборе объективных точек зрения на мир в учениях ионийцев, пифагорейцев и элеатов. Однако, несмотря на эти различия между ними существует и глубокое внутреннее родство, заключающееся в том, что все три подхода, которые условно можно было бы назвать физическим, математическим и формально-логическим, базируются на взаимосвязанных между собой сравнительных понятиях: «ортогональное», «противоположное», «соотнесенное», «тождественное». Каждый из этих путей свидетельствует об относительности истины, которая объективно зависит от выбранной позиции, с которой осмысляется мир. Поэтому становится ясным, что одной единственной истины не существует, есть только ряд относительных истин, совместно отражающих реальность.

Было очевидно, что если к ничему, прибавлять ничего, то сколько бы мы это не повторяли, ничего не должно измениться – ничто так и остается ничем. 32

3. От континуальной картины мира – к дискретной

Если последователи Парменида и Гераклит занимали противоположные позиции, то появление учения Эмпедокла знаменовало собой становление нового компромиссного подхода, связывающего воедино ионийскую физику, элейскую метафизику и пифагорейское учение о пропорциях. Кроме того, в философии Эмпедокла намечается переход от концепции бытия, развиваемой его предшественниками – ионийскими мыслителями, к концепции в учениях атомистов. континуальной дискретной

Сообщается, что (ок.490 – ок.430 до н. э.) был слушателем Парменида, Анаксагора и пифагорийцев. Сохранились довольно значительные отрывки из его поэм «О природе» и «Очищения», в которых Эмпедокла изложил свое учение. В основу сущего философ кладет четыре традиционные стихии ионийской физики: огонь, воздух, воду и землю. По количеству они соответствуют четырем фазам одного из видов гераклитовских единств, но в отличие от него, стихии не переходят друг в друга. Потому идея сохранения тождественной себе субстанции направлена у Эмпедокла против учения Гераклита: Эмпедокл

«Глупые! Как близорука их мысль, коль они полагают,

Будто действительно раньше не бывшее может возникнуть,

Иль умереть и разрушиться может совсем то, что было.

Ибо из вовсе не бывшего сущее стать неспособно;

Также и сущее чтобы прошло, – ни на деле, ни в мыслях

Вещь невозможная: ибо она устоит против силы». 33

Что же является причиной, заставляющей огонь, воздух, воду и землю покидать одни сочетания и вступать в другие? Эмпедокл отчетливо видел в этом соотношение противоборствующих сил. Однако в отличие от Гераклита понимал их не как отношение двух пар противоположных тенденций («закон сдвоенных весов»), где по мере исчезновения одной пары возникает другая, нет, ибо это вело к указанным парадоксам. Эмпедокл видел в них отдельно «сходящееся» и «расходящееся», называя одну из этих сил Любовью, а другую – Враждой. После Гераклита было уже невозможно не видеть, что в основе циклического изменения сущего лежат две пары противоположностей, однако «доказательства» элеатов не позволяли признать выводы Гераклита истинными. Поэтому преходящее бытие связывалось Эмпедоклом с сочетаниями элементов:

«…в мире сем тленном

Нет никакого рожденья, как нет и губительной смерти:

Есть лишь смешенье одно с размещеньем того, что смешалось,

Что и зовут неразумно рожденьем темные люди.

Что бы за смесь ни явилась на свет: человек или птица,

Дикий ли зверь или куст, – все равно неразумные люди

То происшедшим зовут; когда ж разрешится на части

Тленная тварь, то губительной смертью они прозывают». 34

Не приняв в полной мере идею Гераклита, связывающую «сходящееся» с «расходящимся» законом сдвоенных весов, Эмпедокл тем самым потерял бытия. Поэтому взаимодействие осмысляется и персонифицируется им как явно мифологические силы – как Любовь и Вражда: самодвижение

«То влекомое Дружеством, сходится все воедино,

То ненавистной Враждой вновь гонится врозь друг от друга». 35

Космогония Эмпедокла, таким образом, строится, видимо, как постепенный переход от господства Любви к господству Вражды наподобие того, как у Гераклита соотносится сходящееся и расходящееся, что обусловливает у него бесконечное циклическое движение. Ни один мыслитель того времени так и не смог подняться до осмысления этого природного процесса, тем более, до отражения его в понятии.

(ок. 500 – 428 до н. э.) – родом из Клазомен. От его сочинений до нас дошли 20 фрагментов. Из них видно, что учение Анаксагора формируется под влиянием двух противоборствующих философских течений: ионийской натурфилософии и учения элеатов. Подобно Пармениду и Зенону, он отрицает возможность превращения одного качества в другое, ибо Анаксагор

Это положение неопровержимо было «доказано» элеатами благодаря парадоксам «Ахиллес» и «Дихотомия». Однако эти доказательства не убеждают Анаксагора отказаться от признания истинности, как самого движения, так и многообразия конкретных, чувственно воспринимаемых вещей. Для него реально существуют отношения, которые не выходят за рамки понятий милетской и пифагорейской натурфилософии: «больше» «меньше», «равно», «противоположно», что определяет понимание «единого» как отношение должника и кредитора.

Анализируя эти отношения, Анаксагор обращает внимание на который элеаты используют в парадоксах «Ахиллес» и «Дихотомия» и приходит к убеждению в объективном существовании бесконечного актуального самоделения сущего на подобные части. принцип дихотомического деления,

Так, рассматривая, например, горячее и холодное, образующие непрерывный ряд, Анаксагор находит между ними положение равновесия, промежуточное, которое делит этот ряд на две противоположные части: горячую и холодную. Само же промежуточное, относительно горячей стороны – холодное, а относительно холодной стороны – горячее. Это значит, что промежуточное, как учил Гераклит, и Анаксагор был с ним в этом согласен, содержит в себе и горячее и холодное, поскольку оно соотносится не с одной, а с двумя противоположными сторонами. Но между промежуточным и, например, холодным концом существует второе промежуточное, которое делит уже эту часть на две части, подобные предыдущим двум частям. При этом и второе промежуточное противоречиво. А поскольку дихотомическое деление идет до бесконечности, постольку единое непрерывно и состоит из бесконечного множества противоречивых сущностей. При этом деление происходит не по воле мыслящего субъекта, как это может показаться на первый взгляд. Напротив, оно обусловлено природным процессом – самопроизвольным делением и движением противоположностей к положению равновесия, как в «едином», так и во всех его частях.

Анаксагор приходит к мысли о том, что «в малом не существует наименьшего, но всегда имеется еще меньшее». И какую бы мельчайшую частицу мы не рассматривали, всегда между ее противоположными сторонами есть промежуточное свойство, которое делит эту частицу («вещь», «семя» – как их называл Анаксагор) на две еще меньшие части. Причем это деление осуществляется не шаг за шагом, как мы это только что описали, а происходит одновременно, сразу, как в «едином», так и во всех его частях, т.е. актуально.

Из сказанного можно понять, что Анаксагор сторонник континуальной картины мира, однако его убеждения не устойчивы, поскольку в них присутствует элемент дискретности. Так формируется компромиссная позиция Анаксагора, отличающаяся от другой компромиссной позиции – учения Эмпедокла.

Таким образом, основные понятия анаксагоровской картины мира – это микроскопические, непосредственно не наблюдаемые, противоречивые сущности (Аристотель называл их гомеомерии, т.е. подобочастные) и чувственно воспринимаемые макроскопические противоположности.

Любое качественное различие, будь то горячее и холодное, сухое и влажное, белое и черное и т. д. обусловлено сочетаниями подобочастных элементов. Поэтому Анаксагора не удовлетворяет идея одного первоначала ни в учении Гераклита, ни в учениях других ионийских натурфилософов. Философ считает, что любое соотношение избытка и недостатка, образующих непрерывный ряд, состоит из бесконечного множества подобочастных элементов, каждый из которых представляет собой сочетание в одно и то же время противоположных свойств: сгущения и разрежения, избытка и недостатка, горячего и холодного и т.д., как в рассмотренном выше примере.

Столкнувшись с подобными рассуждениями, Аристотель решительно против них возражает, поскольку, 38

Далеко не многие из античных философов могли найти в себе здравого смысла настолько, чтобы признать бесконечно делимых, качественно различных элементов – подобочастных, поскольку это вело к признанию противоречивости в самой сущности бытия. Чтобы ее избежать, необходимо было отказаться не только от бесконечной делимости бытия, но и от всего того, что ее порождает. Поэтому, в первую очередь из действительности следовало изгнать противоположности, которые обусловливали дихотомическое ее что приводило к непрерывности и противоречивости в самой сущности вещей. Попыткой преодоления этих «трудностей» явилось учение атомистов об атомарном строении бытия. существование самоделение,

– основоположник атомистики, учитель и друг Демокрита. О его жизни известно совсем немного. Некоторые, даже древние авторы, ставили вопрос о реальности Левкиппа, а Эпикур, по свидетельству Диогена Лаэртского, даже утверждал, что никакого философа Левкиппа вообще не было. Левкипп

(ок. 460 до н. э. – год смерти не известен) – универсально образованный человек. Диоген Лаэртский приводит названия около 70 его сочинений, охватывающих все области знания. Согласно Демокриту Демокрит

Согласно Демокриту,

Поэтому познание, с точки зрения Демокрита, не может быть сведено к ощущению. Свойства атомов из-за их малой величины постигаются только умом. Все многообразие явлений природы Демокрит стремится уложить в представление о дискретном строении материи, в то время как Гераклит и некоторые из его предшественников исходили из непрерывности бытия.

«никакая вещь не возникает и не уничтожается, но соединяется из существующих вещей и разделяется».

«Бесконечное, – пишет Аристотель, – есть непрерывное по соприкосновению частиц. /И Анаксагор Ю. Р./ … утверждает, что любая из частей есть смесь, подобная целому…». 36

«Анаксагор, – свидетельствует Аристотель, – признает бесконечные по числу подобочастные и противоположности». 37

«если следовать мнению и Гераклита, и Анаксагора то невозможно говорить правду; в таком случае окажется возможным делать противоположные высказывания об одном и том же. В самом деле, если (Анаксагор) говорит, что во всяком есть часть всякого, то он тем самым говорит, что всякая вещь столь же сладкая, сколь и горькая (и так в отношении любой из остальных противоположностей), раз во всяком находится всякое не только в возможности, но и в действительности и в обособленном виде». 39

«начала Вселенной суть атомы и пустота, все остальное лишь считается существующим. Миры бесконечны и подвержены возникновению и разрушению. Ничто не возникает из несуществующего, и ничто не разрушается в несуществующее. Атомы тоже бесконечны по величине и количеству, они вихрем несутся во Вселенной и этим порождают все сложное – огонь, воду, воздух, землю, ибо все они суть соединения каких-то атомов, которые не подвержены воздействиям и неизменны в силу своей твердости». 40

«лишь в общем мнении существует сладкое, в мнении – горькое, в мнении – теплое, в мнении – холодное, в мнении – цвет… В действительности мы не воспринимаем ничего истинного, но воспринимаем лишь то, что изменяется в зависимости от состояния нашего тела и входящих в него и оказывающих ему противодействие истечений от вещей». 41

4. Субъективная истина: софисты

Во второй половине 5 в. до н.э. в условиях античной рабовладельческой демократии оживляется духовная жизнь в Греции. Прежде всего, это замечается в Афинах, каждый гражданин которых живо ощущал потребность в знании. Затем этот интерес проникает в самые отдаленные уголки греческого общества: все хотели знать о результатах, добытых наукой. Если раньше науку культивировали лишь в узких кругах, то теперь она вовлекается в практическую и общественную жизнь. Своими открытиями и изобретениями она входит во всеобщее сознание, прежде всего, посредством литературных произведений. Вместе с тем, всеобщей любознательности и жажде просвещения скоро нашлось и другое удовлетворение – появились люди, взявшие на себя труд сообщать народу о достижениях науки. Это были софисты – платные учителя мудрости.

Но среди софистов быстро появились «мудрецы» особого рода. Объективная истина их не интересовала. Главное, чему они учили – это искусству побеждать противника в спорах и в тяжбах, поскольку умение говорить и убеждать в народных собраниях и судах становится необходимым условием успешной деятельности. Поэтому слово «софист» со временем приобрело предосудительный смысл. Под софистикой стали понимать умение любыми путями доказывать свою правоту, умение представлять черное – белым, а белое – черным, холодное – горячим, а горячее – холодным и т. д. Негативная репутация софистов, в основном, появилась и поддерживалась в течение долгого времени с легкой руки трех наиболее знаменитых философов: Сократа, Платона и Аристотеля. Однако для того, чтобы разобраться, кто такие на самом деле были софисты, надо отойти от навязанного ими понимания этого философского направления, восстановив действительный его смысл.

Мы будем считать, что софистами называли выдающихся людей, которые давали уроки мудрости за плату, а слово «софист» означало «мудрец». Они были распространителями греческого просвещения. Путешествуя по всей стране, софисты передавали ученикам научные сведения в различных областях знания, вырабатывали у них способность к различного рода деятельности, практичность, умение вести общественные и государственные дела. Кроме того, они обучали математике, физике, астрономии, музыке и т. п.

Их с радостью принимали и хорошо платили за услуги. Софисты сыграли положительную роль в духовном развитии своей родины. Они – теоретики риторики. Велики их заслуги и в области формальной логики. Даже нарушая законы мышления, они способствовали открытию логических законов. В философии софисты привлекли внимание к проблеме человека и общества. В гносеологии софисты сознательно поставили вопрос: в состоянии ли наше мышление познать действительный мир, т.е. вопрос о познаваемости мира? На этот вопрос софисты ответили отрицательно: объективный мир непознаваем. Фактически, они были первыми агностиками, отрицавшими объективную истину.

Оценить учение софистов трудно, т.к. из их сочинений практически ничего не сохранилось. Ясно одно, что в основу познания они заложили принцип относительности, обусловленный выбором системы отсчета и многие из софистов, ограничили свое учение субъективными гносеологическими позициями. Для них мерой всех вещей становится человек. А поскольку все люди разные и каждый воспринимает мир по-своему, постольку существует и множество мнений. И что для одного человека является хорошим, то для другого – может быть плохим. А так как все мнения людей истинны, то истинными будут и противоречащие, т.е. взаимно исключающие друг друга суждения.

У предшественников все было иначе, поскольку за систему отсчета принимались объективные токи зрения. И хотя суждения о мире носили противоречивый характер, поскольку во многих случаях реальность осмыслялась одновременно с двух точек зрения, тем не менее, противоречивость эта носила объективный характер. Например, «теплое» можно было рассматривать как противоречивый объект, поскольку относительно «горячего» – оно было холодным, а относительно «холодного» – горячим и т. п.

Учение о том, что все в мире относительно – это релятивизм. В гносеологии (учении о познании) он означает, что истина относительна, что она зависит от выбранных позиций: от условий, от места и времени, от обстоятельств, от человека. Поэтому те из софистов, которые стояли на позициях субъективного релятивизма, не без основания полагали, что истина у каждого своя. Как кому кажется, так оно и есть на самом деле. Со временем, в области этики релятивизм некоторых софистов, строящих свои доказательства на обмане, перерастает в аморализм, поскольку согласно их учению нет, и не может быть объективного критерия добра и зла. Что кому выгодно, то и хорошо, то и благо.

В своих произведениях Платон высмеивает софистов как лжецов и шарлатанов, которые ради выгоды готовы поступиться истиной. Вместе с тем, в учениях софистов прослеживается умение четко ориентироваться в выборе точек зрения. Они очень ловко, хотя и весьма произвольно, переносили отношения между одними вещами на другие, переходили с одних наблюдательных позиций на другие.

Если в первый период своего существования философия стремилась получить объективное знание о мире, то с появлением софистов происходит переход к осмыслению человека. Обладая энциклопедической ученостью, и пользуясь искусством красноречия, софисты обосновывали самые необычные воззрения или опровергали самые непоколебимые истины. В лице софистов философская мировоззренческая мысль Древней Греции сыграла выдающуюся роль, открыв субъективную истину, открыв новое направление в теории познания. Там, где появлялись софисты, исчезал догматизм традиции. Но, отвергая поиск объективной истины, они деформировали тем самым познание в целом. При незначительной способности к самостоятельному творчеству всю свою энергию софисты направляли на популяризацию уже известных знаний.

Софистов принято делить на старших и младших. Все они современники элеата Зенона, Эмпедокла, Анаксагора и Левкиппа.

ок. 481—411 до н. э. происходил из города Абдеры и был профессиональным преподавателем риторики и эристики – искусства речи и искусства спора, один из первых, кто стал брать деньги за обучение. Ему принадлежало более десятка сочинений, но ни одно из них до нас не дошло за исключением лишь небольших фрагментов. Важнейшими источниками наших знаний о Протагоре и его учении являются диалоги Платона «Протагор» и «Теэтет» и трактаты Секста-Эмпирика «Против ученых» и «Три книги пирроновых положений». В этих трактатах проводится мысль Протагора о том, что главное свойство материи это ее относительность и текучесть. В этом Протагор опирался, по-видимому, на гераклитовскую диалектику, почерпнув в ней только релятивизм: Протагор ( ) —