Полная версия

Философия как наука. Двадцать пять потерянных веков

Так, на рубеже VII – VI вв. до н. э. с разрывом где-то в пятьдесят лет, возникли и на протяжении многих лет сосуществовали две противостоящие друг другу научные традиции: ионийская и италийская. В основаниях этих школ лежали два объективных взгляда на мир: с позиции промежуточного и с позиции полюсов, т.е. два метода познания – диалектический и метафизический (физика и математика).

Милетская физика и пифагорейская математика есть познание одного и того же объекта – реальности с определенных объективных точек зрения. И хотя одно восприятие сильно отличается от другого, это не означает ложности ни одного из них. Предположение, будто только одна из представленных точек зрения может быть истинной, – это заблуждение. Целостная истина может быть получена только путем соединения альтернативных позиций.

Долгое время философы довольствовались частными истинами, однако, полнота заключается в единстве, дополнительности, прочном синтезе различных, но объективных подходов. Следует четко отметить, что зарождение философии происходило в условиях разделения или раздвоения познания на два конкурирующих направления. Именно физики и математики, первыми разделили и «удвоили» мир. Более поздняя философия получила это раздвоение в наследство.

«Они видели, что свойства и соотношения, присущие гармонии, выразимы в числах; так как, следовательно, им казалось, что все остальное по своей природе явно уподобляемо числам и что числа – первое во всей природе, то они предположили, что элементы чисел суть элементы всего существующего и что все небо есть гармония и число. И все, что они могли в числах и гармониях показать согласующимися с состояниями и частями неба и со всем мироустроением, они сводили вместе и приводили в согласие друг с другом; и если у них где-то получался тот или иной пробел, то они стремились восполнить его, чтобы все учение было связным… Во всяком случае, очевидно, что они число принимают за начало и как материю для существующего, и как (выражение) его состояний и свойств, а элементами числа они считают четное и нечетное…». 17

5. Гераклит: «Гармония лука и лиры»

Одним из наиболее последовательных продолжателей милетской физики и принципиальных противников пифагорейской математики был (около 530—470 гг. до н. э.). От его сочинения «Музы» или «О природе» (точного названия не известно), сохранилось около 150 фрагментов, а так же несколько сот свидетельств об учении. Но, несмотря на значительное «наследство», Гераклит так и остается для философов самым загадочным и самым непонятым мыслителем древности. Исследователи оказываются в ситуации «герменевтического круга»: понимание текста зависит от его перевода, тогда как перевод может быть осуществлен на основе его предварительного понимания. Гераклит

Ситуация, на мой взгляд, такова, что без четкого понимания каббалистических законов: «закона весов» и «закона сдвоенных весов» понять гераклитовское наследие невозможно. Поэтому ни одно из ныне существующих рассудочных толкований его философии не соответствует тому, что в своем сочинении излагал Гераклит. абсолютно

Выход из создавшегося положения может быть найден на пути проникновения или вживания в его мировоззрение посредством кабалистических законов, т.е. посредством категорий «соотнесенное», «противоположное» и «ортогональное». Так, согласно учению Гераклита космос один, он не создан никем из богов, никем из людей, а в его основе лежит единое материальное первоначало – огонь, который может переходить из одного состояния в другое. Эти состояния космоса представляют собой избыток и недостаток.

Создавая науку о всеедином, Гераклит объединяет все противоположности, которое и есть «мудрое» или Бог. Ибо

Этот фрагмент неопровержимо свидетельствует о переходе древнегреческих философов от веры во многих богов, к вере в единую Всесилу, т.е. об их пантеистическом мировосприятии. Тогда как попытка сохранить веру во многих богов не могла не разрушать самой философской основы.

Учение Гераклита не противоречит взглядам милетских натурфилософов. Поэтому слово «космос» имеет значение структурно организованного и упорядоченного целого, своего рода «мирового порядка», «космической справедливости», исходными процессами которого являются процессы компенсации и декомпенсации, которые подобны отношениям между должником и кредитором:

Последнее, свидетельствует о том, что изменение существующих вещей подчиняется у Гераклита природной необходимости, обусловленной взаимодействием противоположных начал. Гераклит уподобляет изменчивость бытия течению реки, поэтому бытие характеризуется тем, что оно связывает прошлое с будущим. Следовательно, бытие – это процесс старого и нового. уничтожения возникновения

Прежде всего, философ исходит из признания относительности противоположностей: добра и зла, горячего и холодного, красоты и безобразия. В этом случае ему вполне достаточно сравнительных понятий «больше – меньше», поскольку одна сторона отношения может быть определена только по отношению к другой: твердое – по отношению к мягкому, сильное – по отношению к слабому и т. д. Здесь соотносятся две стороны, два понятия.

Но совсем другое дело, когда выражают в понятиях промежуточный термин. В этом случае сравнительные понятия «больше – меньше» не отражают существа дела, поскольку одно и то же соотносится не с одной стороной, как в первом случае, а одновременно с двумя сторонами. Это значит, что «промежуточное» относительно «большего» – является «меньшим», а относительно «меньшего» – «большим». Относительно «горячего» – «холодным», а относительно «холодного» – «горячим». Поэтому Изложение этой гераклитовской мысли находим у Ипполита: противоречивость промежуточных состояний может рассматриваться как более сложная форма относительности.

Гераклит не разделяет идею крайнего релятивизма, несмотря на то, что относительность была положена им в основу теории познания. Для него противоречие познаваемо, поскольку оно объективно существует и в качестве «промежуточного» тесно связано с отношением двух взаимообусловленных сторон. Поэтому, в древности на Гераклита уже смотрели как на отца релятивизма. При этом в учении Гераклита мы находим два вида противоречия: между избытком и недостатком того или иного качества в процессах компенсации и декомпенсации и между двумя качествами, новым и старым, которые связаны между собой процессом возникновения и уничтожения. Если в первом случае противоречивое единство сторон обусловливает их синхронное уничтожение или возникновение, то во втором случае оно характеризуется «борьбой» сторон, возникновением одной и уничтожением другой:

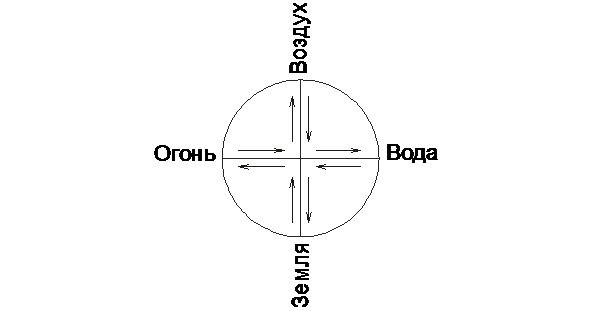

«огонь живет за счет смерти земли, воздух живет за счет смерти огня, вода живет за счет смерти воздуха, земля за счет смерти воды». 21

Рис.5. «Огонь живет за счет смерти земли…»

Таким образом, учение философов милетской школы о противоположностях является частью более общего и более сложного учения Гераклита о гармонии, которую он понимал как циклический процесс, обусловленный законом сдвоенных весов:

Причем в зависимости от конкретной ситуации отношение противоположностей может быть отношением компенсации, если противоположности, уничтожая друг друга, приходят в положение равновесия, или отношением декомпенсации, если промежуточное дифференцирует на противоположности. В первом случае Гераклит использует понятие «сходящееся», а во втором – «расходящееся». Увидеть это можно, наблюдая за стрелками весов, качающихся относительно положения равновесия.

В настоящее время принято считать, что в учениях ионийцев процессы компенсации и декомпенсации связаны между собой последовательно, т.е. таким образом, что вначале происходит один из этих процессов и, как только он завершается, ему на смену тотчас приходит другой, противоположный процесс. Однако в учении Гераклита это не так. Иначе ему вполне достаточно было бы «закона весов», как нельзя лучше отражающего сказанное. Для Гераклита учение о противоположностях, является частью более общего учения о гармонии, которую философ понимал как циклический процесс, как «гармонию лука и лиры», как процесс обмена ресурсами. Однако сущность этого важного открытия так и осталось не понятой ни его современниками, ни его ближайшими потомками: Платоном и Аристотелем. Поэтому Гераклит является самой загадочной, «Темной» фигурой античной философии. Так что эпитет «Темный» ему вполне подходит и сегодня. Но не потому, что он путано излагал свои мысли, а потому, что современные философы с их рассудочным мышлением не понимают его идеализаций.

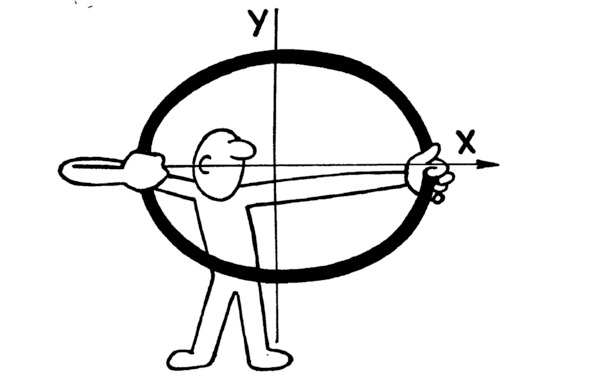

Для наглядного объяснения обменных процессов посредством закона сдвоенных весов, Гераклит использует реальные вещи: . Поэтому и нам необходимо представить себе, как функционирует хотя бы одно из этих приспособлений. Для простоты рассмотрим действие лука, который в чувственно-наглядной форме дает представление о том, что растягивание лука в горизонтальном направлении приводит к его сжатию в вертикальном направлении и наоборот. лук и лиру

Рис. 6. Гармония лука

Мышление Гераклита схватывало этот процесс и выражало его посредством двух сравнительных понятий: «сходящегося» и «расходящегося». Взаимосвязь этих понятий, совместно образующих единое, более сложное понятие «, по моему мнению, и составляет рациональное зерно и самую большую учения Гераклита. При этом Гераклит сожалел, что его оппоненты сходящееся-расходящееся» загадку

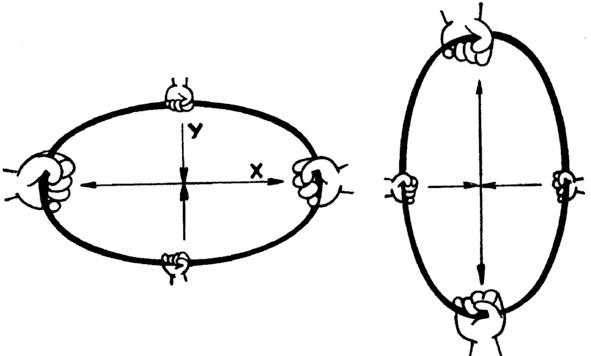

Рис. 7. Сходящееся—расходящееся

И хотя древние прекрасно видели, что растягивание лука в средней части неизбежно вызывает его вертикальное сжатие, они, тем не менее, не могли понять причину обменов в природе и обществе как отношение двух пар противоположностей, смещенных относительно друг друга по времени на четверть периода. Да что там древние, возьмите иного нашего современника, кандидата или даже доктора философии, и он решительно не сможет понять, о каких, в сущности, отношениях идет речь.

Для Гераклита же, напротив, гармония лука (и лиры) определяется отношением двух пар противоположностей, связанных между собой т.е. смещенных друг относительно друга по времени на четверть периода или под прямым углом на основе «закона сдвоенных весов». В любых колебательных системах эта связь организована таким образом, что если одна пара, уничтожаясь, сходится к положению равновесия, т.е. к промежуточному (компенсация), то вторая пара возникает из промежуточного и расходится (декомпенсация). Поэтому образ лука специально и был выбран философом для демонстрации того, как «единое» расходясь, например, в горизонтальном направлении сходится с собой в вертикальном направлении. ортогонально,

Таким образом, Гераклит нашел возможность передать свое понимание космических обменов, их гармонию как отношение двух диад. Она проявляет себя в том или ином конкретном ритме: будь то колебание струны музыкального инструмента – лиры, обмен товаров, действие лука или движение космических тел по своим орбитам. Гераклиту удалось создать такую совокупность понятий, в которой каждое представляет собой «сходящееся», «расходящееся» и «сходящееся-расходящееся». И если первые два понятия отражают взаимосвязь в рамках бинарных оппозиций на основе закона весов», то понятие «сходящееся-расходящееся» отражает проявление закона «сдвоенных весов», обусловливающего взаимосвязь в «едином» четырех сторон, связанных между собой попарно в одной точке. Это как раз и будет той объективной точкой зрения, с позиции которой Гераклит исследовал преходящий мир. понятие-процесс:

О том же, но значительно позже, писал К. Маркс: «Товары уходят как меновые стоимости, а приходят как потребительные».

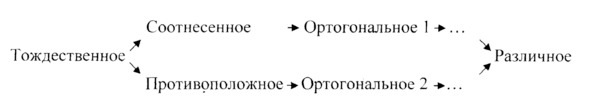

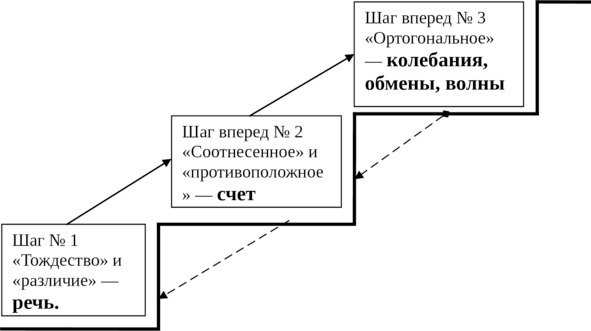

Итак, отношения противоположностей послужили древнегреческим натурфилософам в качестве основания для самых широких обобщений. Однако все эти мыслители за исключением Гераклита, так и не сумели убедительно показать взаимосвязь между процессами уничтожения и возникновения, компенсации и декомпенсации, обусловленных каббалистическим «законом сдвоенных весов». Гераклит же продумал эту связь во всех аспектах бытия, начиная с гармонии лука и лиры, и кончая осмыслением социальных ритмов – обменом товаров. При этом его мышление пополнилось новым сравнительным понятием – «сходящееся-расходящееся», которое в данной работе мы называем «ортогональное» и которое в общей схеме сравнительных понятий мы располагаем вслед за понятиями «соотнесенное» и «противоположное».

Рис. 1.

Рис.8. Лестница Универсума 25

«Бог: день – ночь, зима – лето, война – мир, избыток – нужда». 18

«Имени Правды (Дике) не ведали бы, если бы не было этого». 19

«Море – вода чистейшая и грязнейшая: рыбам – питьевая и спасительная, людям – негодная для питья и губительная». 20

«Единое, расходясь (враждуя) с самим собой, сходится (ладит), словно гармония лука и лиры». 22

«не понимают, как враждебное находится в согласии с собой: перевернутое соединение (гармония), как у лука и лиры». 23

«Все обменивается на огонь и огонь на все, подобно тому, как на золото товары и на товары золото». 24

III. Путь истины или «путь мнения»

1. Парменид: по пути от разума к рассудку

(ок. 540 – 470 гг. до н. э.) был современником Гераклита, но в отличие от последнего жил не в Ионии, а в противоположном конце греческого мира – в южно-итальянском городе Элея. Причем, то направление, которое он придал философии, в корне отличается от того, чему учил Гераклит. В итоге, оба учения навсегда остались олицетворением «противоположных», а, вернее, совершенно разных методов философии. Если Гераклит исходил из признания процессуальности бытия, то Парменид утверждал, что сущее неизменно. Если первый строил учение, опираясь на органы чувств и разум, то второй связывает свою философию с опорой на рассудок. Парменид

Основной труд Парменида – поэма «О природе» состоит из Пролога и двух частей. В Прологе повествуется о том, как юный Парменид направляется к богине справедливости Дике, которая сообщает ему о том, что знание, опирающееся на чувства, является всего лишь (докса), тогда как является продуктом разума. В соответствии с этим одна часть поэмы называется «Путь истины», а другая – «Путь мнения». мнением истина

Однако Парменид не может вместить свою концепцию ни в рамки ионийской физики, ни в рамки пифагорейской математики. Подозрение ко всему релятивному, противоречивому приводит его к тому, что мир античных философов, который они осмысляли либо с позиции противоположного, либо соотнесенного, оказывается под сомнением. Пытаясь найти опору для мышления, Парменид решает, что истинный мир является миром непротиворечивых классификационных понятий. Тогда как мир качественных различий и противоречивых сравнительных понятий объявляется неистинным миром и переводится в разряд мнений: Поэтому мнением будет:

«Все, что приняли люди, за истину то полагая:

«Быть и не быть», «рождаться на свет и гибнуть бесследно»,

«Перемещаться» и «цвет изменять ослепительно яркий». 26

Эти строки показывают, что исходным положением Парменида было утверждение о том, что чувственному восприятию человека дан только изменчивый, текучий, противоречивый мир. Что же касается вечного, неизменного и тождественного себе бытия, то оно доступно только мышлению, исключающему относительность и противоречивость. Это означает, что Парменид исключает из своего мышления сравнительные понятия: «соотнесенное», «противоположное», «сходящееся-расхордящееся» Гераклита, т.е. «ортогональное». Ему остается только одно – выражать окружающий мир посредством классификационных понятий. Поэтому предлагаемая Парменидом точка зрения – это взгляд на мир с позиции абстрактного тождества: А = А, т.е. с позиции рассудка. Стало быть, познание действительности всегда есть познание с определенных позиций, с определенной точки зрения.

В то же время, согласно учению Парменида, абстрактное различие «не-А» не может быть использовано в «учении истины», поскольку «не-А» не существует в реальности как некий единичный объект. По этой причине его невозможно ни познать, ни выразить в слове, а значит, его нет для разума. В мышлении должно быть лишь то, что есть в действительности. Отсюда, согласно учению Парменида, следует вывод: «Бытие есть, а не-бытя нет».

«Ибо мыслить – то же, что быть…

Можно лишь то говорить и мыслить, что есть; бытие ведь

Есть, а ничто не есть: прошу тебя это обдумать». 27

И далее по этому поводу:

«То же самое – мысль и то, о чем мысль возникает,

Ибо без бытия, о котором ее изрекают,

Мысли тебе не найти. Ибо нет и не будет другого

Сверх бытия ничего: Судьба его приковала

Быть целокупным, недвижным». 28

И в учениях предшественников Парменида «единое» играло очень важную роль. У милетских философов, например, оно осмыслялось с позиции промежуточного и противоположностей, у последователей Пифагора – с позиции соотнесенного, у Гераклита как сходящееся – расходящееся, но в любом случае как некий множественный объект. У Парменида, напротив, речь идет о единичных, неизменных, тождественных себе объектах, а точнее о принципе, с позиции которого наблюдается действительность. Это значит, что Парменид возражал не только против противоречащих понятий /не-А/, против не-бытия, но и против количественных и сравнительных понятий, которые обусловливают множественность сущего, его относительность, динамику и противоречивость. С его точки зрения, «сущее» неделимо и «всецело подобно»:

«Тут вот – не больше его ничуть, а там вот – не меньше,

Что исключило бы сплошность, но все наполнено сущим.

Все непрерывно тем самым: сомкнулось сущее с сущим.

Но в границах великих оков оно неподвижно,

Безначально и непрекратимо: рожденье и гибель

Прочь отброшены – их отразил безошибочный довод». 29

Далее, Парменид утверждает, что бытие «завершенно

Отовсюду, подобное глыбе прекруглого Шара,

От середины везде равносильное, ибо не больше,

Но и не меньше вот тут должно его быть, чем вон там вот.

Ибо нет ни не-сущего, кое ему помешало б

С равным смыкаться, ни сущего, так чтобы тут его было

Больше, меньше – там, раз все оно неуязвимо.

Ибо отовсюду равно себе, однородно в границах». 30

Отдавая предпочтение классификационным понятиям как единственно надежной опоре ума, Парменид первым увидел строгие очертания «абсолютного» знания. У него не возникает сомнения в открытии им подлинной реальности, самой истины, в столкновении с которой, другие взгляды на мир открывали лишь зыбкое, релятивное, правдоподобное мнение.

Если Гераклит видел возникновение и уничтожение реальности сквозь призму борющихся между собой двух пар противоположностей, если Пифагор осмысливал ее с позиций соотнесенного и количественных понятий, то Парменид ту же самую действительность увидел с иной позиции – через отношение абстрактного тождества и непротиворечивость мышления. Парменид впервые обратил внимание на то, как мы мыслим, и вплотную подошел к закону запрещения противоречия – главному формально-логическому закону. В этой связи Парменид резко выступает против лишенных знания людей, которые «бродят о двух головах». Речь здесь идет об ионийских философах

«Коим «быть» и «не быть» одним признаются и тем же

И не тем же, но все идет на попятную тотчас». 31

Следует отметить, что поэма Парменида «О природе» в общем-то, хорошо сохранилась. Полностью сохранился Пролог, на девять десятых сохранилась первая часть и на одну десятую вторая, в которой на наш взгляд была изложена физика ионийцев. В то же время прозаическому сочинению Парменида «Ахиллес» не повезло. От него сохранилось одно лишь название, свидетельствующее о том, что Парменид одним из первых подверг критике системы противоположностей на подсистемы противоположностей, которым, видимо, активно пользовались все ионийские мыслители. дихотомическое деление

Не отрицая пифагорейских и ионийских взглядов на мир, но, определяя их суждения как мир мнений, Парменид, фактически, считает единственно истинным тот мир, который открывается непротиворечивому, а, значит, рассудочному мышлению, чувственный же, релятивный мир, существует для него как иллюзия, которая не может претендовать на название действительного, истинного мира.

Таков формально-логический ракурс видения реальности. Но этот взгляд на мир только-только зарождается. Парменид видит нечто, пока не видимое другими. И он ищет возможность выразить свое видение в слове, в философском учении. И делает все возможное, чтобы видимое и понимаемое только им стало понятным другим людям. Как всякий большой мыслитель он мыслит устоявшихся взглядов, и действительно против открывает совершенно новое видение мира, новую форму рациональности.

2. Парадоксы Зенона

(ок. 490 – 430 гг. до н. э.) – ученик и последователь Парменида, автор многочисленных трудов, от которых сохранилось несколько фрагментов. Однако, более всего, он известен как автор которые дошли до нашего времени благодаря «Физике» Аристотеля. О жизни Зенона мы знаем очень мало. Известно, что он, как и его учитель, прошел выучку у пифагорейцев, но в противоположность последним, не придает значения непосредственной очевидности вещей, а, напротив, заостряет внимание на непротиворечивости бытия и отражающей его теории. Зенон парадоксов,

Развивая дальше учение Парменида, Зенон предлагает 45 антиномий, именуемых «логосами». Все они неопровержимо свидетельствовали о противоречивости небытия, движения и множественности, а, следовательно, об их объективной невозможности. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что понятие «логос» введено в философский язык не Зеноном, а Гераклитом. Здесь логос – это смысловая, разумная упорядоченность бытия и сознания, выраженная в сравнительных понятиях, что указывает на отношение парадоксов именно к учению Гераклита. Только при этом условии выявляется действительная связь между философией Гераклита и парадоксами Зенона, а именно: «Ахиллес» – служил логической моделью «сходящегося», а «Дихотомия» – моделью «расходящегося». В учениях элеатов, которые в какой-то мере были последователями Пифагора, им могла соответствовать геометрическая модель – прямоугольный треугольник, один из катетов которого может уменьшаться от максимума до нуля (сходящееся), по мере того, как другой катет (расходящееся) увеличивается от нуля до максимума.

Но если Гераклит рассматривал самодвижение бытия как противоречивый, но вполне объективный природный процесс, обусловленный отношением двух пар противоположных тенденций, то Зенон рассматривал движение, совершающееся по воле мыслящего субъекта. Для этой цели ему вполне достаточно было рассматривать динамику катетов одного из прямоугольных треугольников, отражающего только одну четвертую часть «единого» Гераклита. В этом проявилось отличие между мысленным экспериментом Зенона и реальным физическим процессом, выраженным Гераклитом в сравнительном понятии «сходящееся-расходящееся», на основе каббалистического «закона сдвоены весов».

Осмысление бытия средствами пифагорейской математики позволило философам элейской школы поднять ряд важнейших вопросов, среди которых возникает вопрос о пределе делимости «сходящегося» и «расходящегося» их положениями равновесия, «промежуточным». Идет ли это деление до бесконечности (интенсивная бесконечность) как, видимо, думали ионийские философы, или же оно ограниченно некой неделимой, хотя и очень малой, но конечной величиной? Зенон показал противоречивость как одного, так и другого предположения. Две его антимонии («Стрела» и «Стадий») направлены против движения в дискретном пространстве, а две другие («Ахиллес» и «Дихотомия») – в непрерывном.

Дихотомическое деление, т.е. деление на два выбрано не случайно. Оно обусловлено существованием промежуточного между «избытком» и «недостатком», которое помимо нашей воли делит «единое» на две противоположные подсистемы. При этом каждая из подсистем, объективно, своим промежуточным, снова делится на противоположные подсистемы и так далее. Речь здесь идет об актуальном бесконечном процессе самоделения реальности на противоположные подсистемы.