Полная версия

Реки жизни

10 июля 1937 года фотопластинка запечатлела лагерный сбор всего курса, на котором училась Поля Зайцева. Студенты выстроились в несколько рядов на фоне какого-то забора, сгруппировавшись вокруг сидящих на скамейке преподавателей педучилища. В центре на почётных местах сидят военные, перед ними сидя и лёжа расположились напряжённо-радостные девчата и ребята. Вероятно, сбор Лебедянского райсовета О. А. Х. (прообраз будущего ДОСААФ) прошёл успешно, и поэтому можно слегка расслабиться, но не настолько, чтобы забыть о стоящем на запасном пути бронепоезде. Впрочем, ручным пулемётом Дегтярёва овладел какой-то неизвестный мальчишка, в то время как за «максимом» прочно удерживают своё место студент-стрелок и его коллега, подающий ленту. Из головных уборов у девчат преобладают береты, у парней – картузы «а-ля-Киров». Мать стоит с краю в предпоследнем ряду: короткая стрижка с чёлкой, пухленькая фигурка, обтянутая то ли кофточкой, то ли платьем, худое и усталое лицо. Через три месяца ей «стукнет» аж восемнадцать!

Снимок украшают неизвестно как затесавшиеся в эту «тимуровскую» команду несколько посторонних мальчишек, похожих на гайдаровского Мишку Квакина. Они, свесившись с забора, со злорадным удовлетворением ухмыляются в объектив, потому что, несмотря на все предпринятые руководством курса меры, им всё равно удалось просочиться в его расположение!

…В сентябре 1938 года молодая учительница с аттестатом на «персональное звание учителя начальной школы» №278557, подписанным самим наркомом просвещения Р. С. Ф.С. Р. Ульяном Потёмкиным, влилась в дружный коллектив преподавателей Поройской семилетней школы. Первые уроки, первые успехи и неудачи, художественная самодеятельность, любительские спектакли в местном клубе, дружеские вечеринки…

Мать поселилась у Марии Ермолаевны и Петра Николаевича Жихаревых – добрых и заботливых людей, каждодневно опекавших молодого специалиста. Мария Ермолаевна выделила матери одну дальнюю комнату, оставив себе с сыном проходную. Здесь же, в доме у Марии Ермолаевны, мать и познакомилась с отцом, приехавшим, вероятно, в отпуск во время учёбы в Севастопольском училище. Сын хозяйки – Василий – дружил с Николаем Григорьевым и привёл его в дом. Тут-то и завязался у них роман.

Отец в Порое был первым парнем. Его звали Колей Большим (за высокий рост) или Колей с Пятном (за родимое пятно на левой щеке). Он с отличием окончил семилетку и поступил учиться в Липецкое педучилище, после окончания которого был распределен учителем старших классов и назначен директором средней школы в Волченский район Каменской области. Но приступить к педагогической карьере Коля Большой не смог, потому что в последний момент передумал. Вместо Каменск-Шахтинска он отправился в Севастополь и подал документы в военно-морское училище. Полагаю, что такое крутое решение возникло у него не спонтанно, а было тщательно обдумано им ещё во время учёбы в педучилище. Потому что не выполнить решение распределительной комиссии он смог только с помощью военкомата, который его «совратил» на военно-морскую стезю и с которым, вероятно, уже была достигнута соответствующая договорённость.

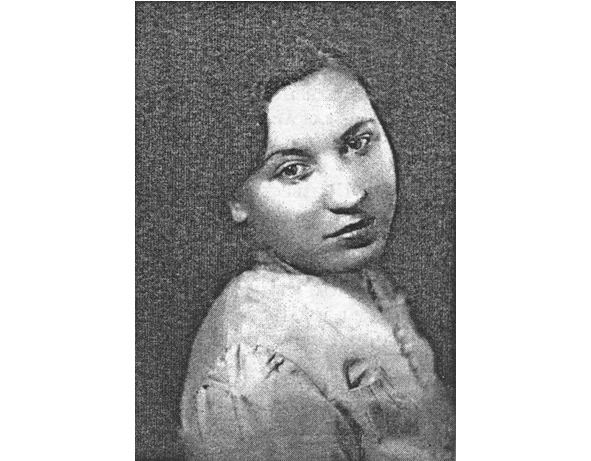

Фотография матери (1940г.), которая побывала с отцом в плену

Решение бросить учительскую профессию застало всех врасплох, и дед Иван, регулярно снабжавший студента деревенской картошкой, капустой и домашними пышками, мечтавший видеть сына в ореоле учительской славы, был в ярости. Но отцу удалось успокоить деда Ивана и доказать, что звание офицера военно-морского флота было не менее престижным, чем звание народного учителя.

И через год курсант Григорьев доказал отцу правоту своего выбора. Когда он появился в Порое в отпуске, то все ахнули: белоснежная рубашка с отложным в синюю полоску воротником, бескозырка с лентами, брюки клёш – такого парня на селе ещё не было! На побывку прибыл молодой моряк! Все были сражены наповал: парни страшно завидовали, девушки при виде курсанта млели от смущения и тайно вздыхали, а все матери взрослых дочерей мечтали стать его тёщей.

По приезде домой Большой Коля первым делом отправился к своему дружку Васе Жихареву и… встретил в его доме незнакомую двадцатилетнюю пухленькую учительшу из Лебедянского района. С этого момента началось знакомство моих родителей, закончившееся их бракосочетанием всего за несколько дней до войны. Сама Аня Гольцева, географичка Поройской семилетки и дочка учителя Михаила Яковлевича Гольцева, пыталась отбить Большого Колю у Поли Зайцевой, но из этого у неё ничего не получилось.

Отец «прогулял» всё лето с матерью и уехал в Севастополь. У них началась активная переписка, на расстоянии дружба переросла в любовь, которая к следующему отпуску отца в Порой вылилась в законный брак. К этому времени он закончил училище и получил распределение на Балтийский флот в Эстонию. 15 мая 1941 года они отпраздновали свою скромную свадьбу, на которую мать даже не успела пригласить своих родителей. Свадьбу гуляли в доме деда Ивана, первую и последнюю брачную ночь молодожёны провели в доме у Жихаревых, а на следующее утро мать проводила мужа на Лебедянский большак. Отец торопился к месту службы.

Через месяц от него из Эстонии пришёл вызов, и мать стала оформлять увольнение с работы. С трудом открепившись из Трубетчинского РОНО, она уехала в родное Курапово и стала собираться в дорогу. Дед Тихон специально съездил в город Елец и купил дочери фибровый чёрный чемодан, с которым было не стыдно появиться в европейском Таллине, только что отошедшем к Союзу. Отъезд в Прибалтику был намечен на 25 июня, и мать заблаговременно известила об этом поройскую родню и попросила золовку Олю приехать в Курапово на проводы.

22 июня объявили войну с Германией, но тётя Оля всё равно поехала в Курапово – на этом настоял дотошный дед Иван. Состоялось знакомство бабки Семёнихи и деда Тихона с сестрой мифического зятя. Бабушка Саша воспользовалась случаем, выговорила тёте Оле всё, что она думала о своей поройской родне и высказала своё недовольство тем, что свадьбу сыграли без неё и деда Тихона. Тётя Оля пыталась объяснить, что всё было достаточно неожиданно, что у брата было мало времени, а телефонной связи тогда не было, что свадьбу справили хорошую, но бабушка была непреклонной:

– Там у вас гуляли Тюха с Матюхой да глупый с братом!

А потом вступила в свои права война. Мать никуда не поехала, снова вернулась в Порой и восстановилась на прежней работе. Только поселилась она уже в доме свёкора, который, как и Мария Ермолаевна, выделил снохе целую дальнюю комнату. Дед относился к ней с большим уважением. Отец выслал в Порой денежный аттестат на 500 рублей, которым сначала пользовался дед Иван, но потом отец приказал отдать его жене, потому что узнал, что она была уже беременной мною и нуждалась в деньгах.

К моменту моего появления на свет пришла повестка о том, что отец пропал без вести. Таковым он числился до конца войны, пока не вернулся из плена. Поглядеть на внука из Курапово и дать ценные указания молодой матери в Порой приехала бабка Семёниха. Естественно, что этот визит на высоком уровне прошёл мимо моего сознания.

В Порое мать проработала 5 лет, а 8 февраля 1943 года, в день моего рождения, её приняли на должность учителя в своей родной Кураповской начальной школе, где она проработала вплоть до увольнения на пенсию 1 июня 1976 года. С 15 августа 1951 года она являлась бессменной заведующей этой школы.

Сразу после моего рождения мать поступила учиться на заочное отделение литературного факультета Московского государственного пединститута им. В. И. Ленина, но в 1945 году, окончив 3 курса, «сошла с дистанции» в связи с болезнью и осложнениями в семейной жизни. Высшего образования ей уже не суждено было получить. От этой попытки у матери остались кое-какие учебники по русской литературе, благодаря которым я рано познакомился с именами и некоторыми произведениями Сумарокова, Тредиаковского, фон Визина (Фонвизин), Хераскова, Ломоносова, Карамзина и некоторых других. Книга была в формате фолианта 19 века, в избытке украшена амурами с луками и стрелами, пастушками, нимфами, психеями и всякого рода виньетками, и я часто доставал её, листал и пытался понять, что же в ней написано.

Вот и вся трудовая жизнь мамы, вместившаяся в несколько строчек. За ними тысячи проверенных ученических тетрадей; профессиональная болезнь горла, изза которой мать потеряла голос; сотни выездов в Лебедянское РОНО по самым разным поводам, в самую разную погоду и любое время дня и ночи; выклянчивания у председателей колхозов, а потом и у директоров совхоза лошадей, чтобы съездить в город или завезти дрова и уголь; изнурительные выбивания у РОНО и доставания на Лебедянской стройбазе материалов и ежегодные ремонты школы; обязательное участие в выборах в составе избирательных комиссий; бессменное многолетнее депутатство в сельском совете; доклады, лекции и организация художественной самодеятельности; непременное участие во всех кампаниях, проводимых партией от подписки на заём до сбора кок-сагыза на полях.

Учитель на селе был единственным представителем интеллигенции и носителем культуры и прогресса, а потому чем только ему не приходилось заниматься!

И страна оценила труд матери. Одних похвальных грамот РОНО и ОБЛОНО набралось целая стопка, медаль «За трудовое отличие», знак «Отличник народного просвещения» (1958), а Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Григорьевой Полине Тихоновне от 22 июня 1965 года присвоили почётное звание ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ РСФСР. За опытом в Кураповскую школу приезжали не только её липецкие коллеги, но и учителя из других областей. Да и сама она часто выезжала на всякого рода педагогические сессии, семинары, конференции и встречи. Уже задним числом её не забыли наградить медалями «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «За доблестный труд в ВОВ 1941—45 гг.».

Она неоднократно выбиралась депутатом Троекуровского сельского совета.

Ей отмерили «солидную» пенсию в размере 86 рублей (!), которую позже пришлось «опротестовывать» в сторону повышения. Повышение оказалось «солидным» – ей прибавили аж целых то ли 10, то ли 15 целковых.

Мама (вторая справа) со своими лебедянскими коллегами

Карьера удалась, чего нельзя было сказать о личной жизни.

Попытки выйти замуж были, но все они кончались ничем, и виновата в этом, кажется, была сама мать. Уговорив себя, что как-то нужно решать свою личную жизнь, она в конечном итоге каждый раз отказывалась от очередного соискателя на руку и сердце и …оставалась одна.

В конце сороковых за матерью отчаянно ухаживал Фёдор Иншаков по кличке Козёл. Он вернулся живым и невредимым с фронта и считался первым женихом на селе. Как это часто бывает, свои чувства Фёдор проявлял в состоянии алкогольного опьянения, и мать обычно спасалась от него бегством. Однажды ухажёр увлёкся преследованием и прибежал вслед за матерью к нашему дому и стал требовать доступа к предмету своей пламенной страсти. Вместо матери на крыльцо вышла бабушка и, не стесняясь в выражениях, прогнала Фёдора со двора.

Ухаживания Фёдора длились достаточно долго, пока на селе не появилась другая «роковая» женщина – Вера Фёдоровна, «выбранная» председательшей колхоза. Вера Фёдоровна не устояла перед пылким фронтовиком, и скоро они сыграли свадьбу. Мать дружила с Верой Фёдоровной до тех пор, пока райком не прислал в село вместо неё нового кандидата, а Вера Фёдоровна вместе с мужем не уехала в Москву.

Приезжал к матери из Москвы и другой Фёдор, брат продавца местного магазина Павла Егоровича и бывший её школьный товарищ. Мать, кажется, была склонна выйти за него замуж и однажды спросила на этот счёт моё мнение. Моё «просвещённое» мнение заключалось тогда в том, что «нам с тобой и бабушкой и так хорошо – зачем нам нужны ещё какие-то Козлы и Бараны?» Я очень ревниво относился к появлению в доме потенциального отчима и априори был настроен против любого кандидата, каким бы хорошим он не был. Мать, как мне кажется, не придала моему возражению принципиального значения (и правильно сделала – что понимал в жизни десятилетний пацан?), но с Фёдором Егоровичем унеё так ничего и не получилось. Фёдор состоял в браке и никак не мог решиться на развод с московской женой. Через несколько лет отношения эти заглохли.

Подозреваю, что дело заключалось не только в завышенных требованиях матери к женихам и неуживчивом характере, но в другом: она была однолюбка и после отца уже не могла связать свою жизнь ни с каким другим человеком. Вероятно, сама того не осознавая, она любила его до конца своих дней и поэтому так болезненно переносила его измену и уход из семьи.

В описанном выше альбоме есть запись почерком матери: «Я всё ещё тебя, безумная, люблю…”, а под ней пометка: «к Н.» Видно, что запись исполнена значительно позже того безмятежного и счастливого 1938 года. К тому же голубые чернила в то время вряд ли имели хождение, а если и имели, то ими будущим педагогам пользоваться запрещалось. Школа всегда настаивала на фиолетовом цвете (он вечный!) и «вольнодумства» в этом смысле не допускала до самых 60-х.

Этими же «вольнодумскими» чернилами и этим же почерком, на свободной странице, вписан романс с таким куплетом:

Но, разойдясь, сквозь сумраки ночные, мы с трепетом в сердцах своих прочли, что наши души близки и родные, но полюбить друг друга не могли».

И приписка: «Поздно!».

После развода мать попросила отца вернуть ей все сохранившиеся письма и подаренные фотографии. Отец выслал по почте одно фото, которое мне нравится больше всех: мать снята по пояс то ли в светлой блузке, то ли в платье, с длинными ниспадающими до плеч волосами, в удачном, на мой взгляд, ракурсе сбоку, с поворотом головы в объектив влево. Фотография вернулась измятой и сильно постаревшей – по словам матери, отец носил её всегда при себе – даже в плену. На обороте хорошо сохранившаяся надпись почерком матери:

Другу. Моя дружба могуча, как море и любовь, словно луч, горяча.

1/IX-40 г. П. Зайцева.

В августе 1996 года мать по жестокой случайности настиг инсульт. Она почувствовала одышку и першенье в горле – явный симптом сердечной недостаточности, но почему-то подумала про астму. Сердобольная соседка тут же представила ей лекарство от астмы, которое спровоцировало повышение артериального давления. По его принятии мать, будучи гипертоником, свалилась от одностороннего паралича. Она была прикована к кровати, не могла шевелить левой рукой и ногой и частично утратила дар речи и мышления. Накануне инсульта она прочитала одну из моих рукописей и постоянно бредила героями будущей книги. Через месяц, однако, наступило некоторое облегчение, и в день своего рождения 4 октября мать с большим удовольствием съела запретный шоколадный торт. Для закрепления успехов её перевели в Троекуровскую больницу. Пролежала она в больнице около недели, а 20 октября получила второй инсульт и пережить его уже не могла. Я успел приехать и подержать её за руку – ни говорить, ни писать она была уже не в состоянии.

Она скончалась 21 октября в возрасте 77 лет именно в тот момент, когда я на полчаса отлучился в аптеку за лекарством.

Похоронена на Кураповском кладбище рядом с бабкой Семёнихой и дедом Тихоном.

Глава 8 Если бы да кабы…

Впереди большак, подвода,

Старый пёс у колеса,

Счастье, молодость, свобода,

Солнце, степи, небеса.

И.А.Бунин «Цыганка»

Если бы можно было вернуться в детство, я бы выбрал для этого конец мая, когда всё кругом цветёт, благоухает и распускается, когда в воздухе стоит благовонный запах сирени, когда небо голубое, чистое и высокое, когда самому дряхлому старику и самой древней старушке мстится образ обновления жизни. С тех пор, как я уехал из родного дома, мне почти не приходилось видеть село во время майского возрождения.

И я приехал бы в Курапово без всякого предупреждения.

Ранним прохладным утром, когда солнце только-только позолотило бы верхушки берёз в придорожных зелёных насаждениях, я собрал бы свои вещи и уже сразу после станции Лев-Толстой, бывшей Остапово, на которой пришлось закончить свой жизненный путь великому писателю, прошёл бы из купе в тамбур вагона и ехал бы до самой Лебедяни в напряжённом ожидании свидания, жадно всматриваясь в проплывающие мимо поля, перелески, овраги и луга и пытаясь найти в них что-нибудь общее с кураповскими окрестностями.

Часам к девяти поезд бы миновал промежуточный полустанок Коллективист и вышел на финишную прямую к станции Лебедянь ЮВЖД. Последние минуты самые длинные и тягостные. Но вот уже за окном проплывают корпуса машиностроительного завода, вот граница станции, а вот из лучей слепящего глаза солнца выплывает типичное деревянное станционное здание. Поезд резко тормозит, и я теряю равновесие. Проводник открывает дверь, и я спрыгиваю из вагона на землю, оглядываюсь окрест и набираю воздух в лёгкие. Свежий аромат слегка пьянит и кружит голову.

Переждав отправление поезда, я перешёл бы через рельсы и пошёл пешком навстречу солнцу и тихому Дону. Я остановился бы на мосту и полюбовался с десятиметровой высоты на его серебристое течение, на островки, поросшие густым ивняком, на первых рыбаков, а потом, миновав старую водокачку, у которой уже в ожидании попутного грузовика собралась кучка людей, поднялся бы в Тяпкину гору и, оставив районную больницу справа, свернул бы налево к торговой площади.

Знаю я – малиновой ранью

Лебеди плывут над Лебедянью…18

Торговые ряды ещё пусты, но они постепенно заполняются бабами и мужиками – торговцами старой картошкой, квашеной капустой, солёными огурцами, мочёными яблоками, яйцами, молоком, сметаной и творогом; знакомо пахнет сеном, молоком и тёплой закутой; где-то мычат коровы и блеют овцы; со стороны мясных рядов слышны смачные звуки топора, разрубающего говяжьи, свиные и бараньи туши. Появляются первые покупатели – чинные, аккуратно одетые востроносенькие и стройные лебедянки, а из окрестных деревень одна за другой подъезжают подводы, а иногда и полуторки и «козлики». Мужики сгружают нехитрую провизию, предназначенную к продаже, бабы оформляют места под навесами, тащат взятые на прокат в администрации весы и гири.

Четырёхугольник Гостиного двора – старые купеческие магазины с лабазами, подвалами и складами – можно обогнуть по внешнему кругу, но можно войти в одни из четырёх ворот рынка и пройтись по нему, задрав голову на чудом сохранившуюся колокольню собора Казанской Божьей матери. Я выбираю последнее. Над колокольней и куполами вьются стаи ласточек и стрижей, и от их дружного щебетанья, входящего в ухо тоненькими покалывающими свёрлами, становится и радостно и неспокойно на душе. Птичий базар над лебедянским собором – это первая моя встреча с Городом и незабываемая детская ассоциация, врезавшаяся в память.

Помню, как ошалевший от птичьего крика, я попадаю в парикмахерскую. Мать меня тащит за руку, а я упираюсь, потому что с ужасом представляю себе встречу с тупой машинкой, не стригущей, а больно выдёргивающей волосы, незнакомого в белом халате человека, в чью безраздельную власть я могу попасть… Мать предлагает в награду за послушание стакан морса. Я недоверчиво подхожу к стойке со стеклянной колбой и наблюдаю, как здоровенная баба впускает из колбы в стакан каплю густой красной жидкости и разбавляет её сильной струёй газировки. Я пью и балдею от удовольствия. Вот это напиток! Это не кипяточек с сахарином, которым меня награждают дома!

Потом мы идём в фотографию, и там меня снова настораживает полумрак и таинственная атмосфера, театральная возня с деревянным ящиком на треноге, обрядовые манипуляции с чёрным покрывалом, под который фотограф то и дело ныряет, чтобы вновь из-под него вынырнуть.

– Сейчас вот отсюда вылетит птичка!

Кто не слышал этой фразы в детстве, тот никогда не может понять таинство получения фотографии. Снимок 3 на 4 см сохранился: исподлобья на меня смотрит коротко «оболваненный» карапуз в самодельной «матроске» – исподлобья, потому что матери и фотографу, вероятно, так и не удалось уговорить меня расслабиться и целиком довериться объективу. В детстве я был довольно диким и застенчивым экземпляром.

…Выйдя из западных ворот на Советскую – бывшую Дворянскую – улицу, я мог бы повернуть направо, дойти до угла Почтовой, на которой в двухэтажной гостинице останавливался когда-то автор «Записок охотника». Но я поворачиваю налево, и, проходя мимо скучающего милиционера в мотоциклетной коляске, демонстрирую всю свою добропорядочность, прежде чем приступить к спуску с крутой горы, туда, куда ещё не проникли лучи солнца, откуда веет ночной сыростью и туманом и где сквозь распускающуюся листву черёмухи проглядывает единственная действующая в районе и городе церковь, что на Пушкарской улице. Здесь, начиная от вершины горы и дальше по улице, бурлила когда-то конская ярмарка, описанная И.С.Тургеневым. Я помню только, что на этом самом месте проводились ярмарки по продаже скота, но уже к пятидесятым годам, то ли ввиду отсутствия скота, то ли вследствие запрета властей, ярмарка прекратила своё существование.

О, эта гора! Сколько путников и лошадей, пытающихся одолеть тебя снизу вверх, ты утомила до смерти! Сколько разбитых повозок «укатали “ твои крутые склоны, сколько лихих и тихих ездоков и седоков, следующих в направлении сверху вниз, сломали здесь себе шею или рёбра! Крики «Караул! Треплють!» вероятно до сих пор ещё стоят в ушах жителей Пушкарской слободы, наблюдавших чуть ли не «кажинный Божий день» бешено несущихся колхозных лошадей, пытающихся избавиться от тяжести напирающей сзади телеги19.

Но мне «трёпка» не грозит, я спускаюсь с горы на «своих двоих». Прохожу мимо толпы богомольцев, которых не вместила церковь, втягиваюсь в слободу бывших пушкарей, утопающую в яблоневом и вишнёвом цвету, отбиваюсь от нескольких слишком назойливых собак, выскочивших из подворотни и, наконец-то, выхожу на простор. Впереди, насколько хватает глаз, ровные площади зеленей, изрезанные оврагами. Город с его шумом и гамом остался сзади – вот он стоит на горе, как нарисованный, а в ушах уже звенит то ли от тишины, то ли от высоко натянутых электропроводов. С самой небесной высоты доносится пение жаворонка.

Солнце уже поднялось, начинает высыхать роса, и навстречу то и дело попадаются конские повозки с восседающими на них чуть ли не в полном составе семействами и отдельные пешие люди, в основном, бабы, за подолы которых держатся причесанные и умытые мальчишки и девчонки. Все они, за редким исключением, совершенно незнакомые мне люди, завидев во мне городского человека, чинно здороваются: мужики снимают картузы, бабы кланяются, а детишки машут руками.

Я иду по большаку в западном направлении и затеваю соревнование с солнцем. Оно преследует меня с левого бока и норовит заглянуть в лицо, но я стараюсь не допустить этого и прибавляю шаг. Я встречу солнечные лучи, проиграв гонку, когда светило доберётся до Тютчевского леса и зависнет над ним, а я к этому времени уже сверну с большака на юг и выйду на финишную кураповскую прямую.

Впереди большак, подвода,Старый пёс у колеса…20Я не замечаю, как вспотела спина, что от свисающей на ремне сумки ноет плечо – ноги сами несут меня туда, за пригорок, за которым откроется величественная и одновременно скромная панорама долины Красивой Мечи. Там, на колку, я должен остановиться, перевести дух и обозреть представляющуюся взору знакомую картину глубиной не менее пяти-семи километров: вон там, почти у самой линии горизонта, видно серо-зелёное пятно – это деревня Иншаковка, к ней по грунтовой дороге двигается какой-то жучок – вероятно, трактор; чуть ближе к реке – белозелёное пятно заброшенного мельничного сада; слева от мельницы отвесным полукругом падают к реке поросшие молодым дубом склоны Тютчевского леса. Прямо передо мной – Зайцев и Русин лес, а справа от них – сплошная белая кипень яблоневого цвета. Это сады совхоза имени 15-летия Октября. Само Курапово не видно – оно тоже потонуло в молодой зелени и белом цвету. Село затаилось и загадочно молчит, вокруг него не видно ни одной души и не наблюдается никакого движения. То, что оно живо, я смогу убедиться после того, как поравняюсь с первым его домом.

Я спускаюсь с колка и вхожу в хутор, то есть переулок, через который проходит дорога из города. Первым на пути особняком, ощетинившись от всех ветров и непогод, стоит дом Гореловых, потом идут Ширяевы, за ними – дом бабки Веры, матери сельской учительницы, Суховерховы, Иван Павлович, дядя гармониста Тимофея, Иншаковы по кличке Турки, покинутый дом Кроликовых и тёти Шуры, Гаврила Борисович, Арбузы, Марина с ивалидом-сыном Михаилом, бывший наш сосед Михаил Максимович, Маляничевы, Алексей Алексеевич Зайцев, дом моего сверстника Тольки Иншакова… Налево смотрю реже: там и домов меньше, и большинство их заброшено. Но до чего же всё кажется маленьким и съёжившимся в размерах: и дома, и деревья, и палисадники, и сами люди!