Полная версия

Моя жизнь среди индеанистов

Но тогда, в детстве, мы об этом не задумывались. Для нас не существовало ещё таких понятий – никогда и навсегда. Казалось, всё ещё повторится – и не раз. Почему-то не возникало даже мысли записывать хотя бы адреса. В обыденной городской (а тем более школьной) жизни разлука с летними друзьями казалась неизбежной, а дальнейшее зимнее общение – бессмысленным. Писать письма в другой район города? Это как-то странно. Да и о чём, собственно? А ездить туда в 10—12 лет одному, без родителей – страшновато.

А ведь возможно, что мы остались бы друзьями на всю жизнь и даже стали самыми близкими друзьями! Но, видно, не судьба: у меня в жизни так и не появилось настоящего друга.

Говорят, индейцы вкладывали в понятие «друг» гораздо более глубокий смысл, чем белые. Так вот, я как раз в этом смысле.

Но как узнаешь друзей своего пионерского детства теперь, даже если случайно повстречаешь их на улице? А если и узнаешь кого-то – о чём теперь с ними говорить? Даже если вы повспоминаете общее детство – что дальше? Теперь уже навеки чужие взрослые люди…

Как угадаешь вон в том, важно идущем солидном дядьке, прежнего мальчишку из нашего пионеротряда, с которым однажды даже кровно побратался? И возможно, он мне не просто прохожий, а брат, и в нас течёт общая кровь!

Да-да! Однажды мы за лагерную смену настолько успели подружиться с одним близким по духу мальчиком (даже помню его имя – Димка), что я, недолго думая, предложил ему стать «братьями по крови» – насмотревшись, конечно, той знаменитой сцены из «Виннету». Мы слегка порезали наши пальцы и сложили вместе ранки… Нет, видимо всё-таки не зря вожатые отобрали у меня ножик: мало ли что ещё могло прийти в мою бедовую голову…

А потом в конце смены мы разъехались и больше никогда не виделись.

Вот так просто…

Где-то он сейчас, мой брат по крови Димка?..

ЕЩЁ 3 ГОДА ДО СВОБОДЫ

Меня обучают созерцать облака и ставить градусники земле-матушке. – Сектант Чингачгук осваивает азбуку Морзе. – Жизнь в придуманном мире

Когда пришла уже крайняя пора определиться с родом дальнейших занятий в жизни, методом последовательного отсечения всех скучных технических учебных заведений, я поступил в училище на радиста-метеоролога. Оно самым удивительным образом оказалось как раз неподалёку от моего дома, а не где-нибудь там в центре города, за рекой Обью, или в Академгородке.

Притом это училище оказалось вообще единственным в СССР! Я воспринял это как дополнительный знак поступить именно туда. Если бы оно было в любом другом городе, я бы точно не стал в него поступать – не смог бы жить в общежитии.

Очень уж я тогда был привязан к дому, как, впрочем, привязан и сейчас.

Радисты-метеорологи – это, знаете ли, такие классические полярники или таёжники, каких обычно показывают в кино. Они наблюдают за погодой, а потом сидят на метеостанции за рацией и передают результаты своих наблюдений морзянкой: пи-пи-пи-пи… Сама профессия мне была глубоко до лампочки: всякие там скучные градусники, флюгера, метеобудки… Но вот то, что после выпуска надо будет жить в таёжной глуши – это да!

В нашем СГПТУ-7 учились какие-то ненормальные люди, сплошь поэты и романтики. После обучения было распределение по всей стране, и отличники учёбы отчаянно боролись за право попасть в самые, что ни на есть, «дыры», в труднодоступные места: на Колыму, на Чукотку, на Камчатку, в Якутию… Где были дебри сказочной тайги, охота и рыбалка. А оставшиеся двоечники со слезами на глазах ехали на нежное Черноморское побережье, на Кавказ, в солнечные республики Средней Азии…

Вы не поверите: до самого конца своей трёхлетней учёбы я не имел никакого понятия, чем же конкретно я буду, собственно, заниматься на своей будущей работе. Всё виделось очень неясным и расплывчатым, как в далёком тумане. Вот такое абсолютное юношеское легкомыслие. Тогда я ещё совершенно не чувствовал, даже приблизительно, в какой области лежит моё призвание. Если честно, даже задумываться об этом было неохота – потому что уж очень не хотелось вступать в скучную «взрослую» жизнь. Вполне ясно было лишь одно: с техникой, с железками, электрикой и тому подобным я не желал иметь ничего общего. Склонности у меня были явно в гуманитарных областях – но ведь это понятие очень растяжимое. Сейчас бы я выбрал или художественное училище или музыкальное: остались хотя бы от этого какие-то конкретные, действительно нужные мне теперь навыки. А тогда несколько лет потратил абсолютно впустую: в практическом смысле мне в жизни не пригодилось оттуда ровным счётом ничего.

Между прочим, азбука Морзе, которой нас там обучали, мне всегда напоминала индейский межплеменной язык жестов (своеобразное индейское эсперанто, типа азбуки для глухонемых). С её помощью можно точно так же объясниться в эфире с любым радистом, совершенно не говорящем на твоём языке. Потому что существуют общепринятые международные слова-сокращения. Например: к – приём, ас – жду, бд – плохо, ок – хорошо, псе – пожалуйста, цщ – всем, сос – ну, это и так все знают, и так далее. Свой особый радиожаргон. Когда в книжке Сат-Ока я читал, что индейцы могли тайно разговаривать, просто нажимая и проводя собеседнику пальцем по спине, я был уверен, что это у них тоже что-то типа морзянки – но только своей, индейской. Нажимаешь – точка, проводишь – тире. Впрочем, это наверняка опять чистокровные польские выдумки… Но в то время я был горд, что изучаю нечто подобное тайному индейскому языку.

В училище все три года у меня была кличка «Чингачгук» – и это вполне понятно, но иногда меня ещё называли «сектантом». Последнее – это от моего неизменного нежелания участвовать во всех обычных развлечениях парней тех лет, начала 80-х годов. А так же из-за моего перманентно-мрачного вида. Я жил в своём придуманном мире и мне было с ними не интересно. Этакий вечный одиночка в уголке. Витал в облаках, в прошлых веках.

Относительно моего мрачного вида. Как я сейчас понимаю, моим постоянными чувствами тогда были горечь и обида на судьбу – отсюда и страдальческое выражение лица, которое я вижу теперь на всех фотографиях того времени. Я просто изнывал, что опоздал родиться, что я живу не в своё время, что я должен жить в прошлом, и как я сюда вообще попал, за что меня сюда закинули?! Постоянная сильнейшая ностальгия по прошедшим временам. Ну вот такой уж я уродился, и до сих пор ненавижу всё новодельное и современное. А тогда я чувствовал почти физическую боль от прозаического серого Настоящего, да ещё плюс на это наложились юношеский максимализм и врождённый романтизм. Кошмар, короче.

В МЕСТАХ ОТДАЛЁННЫХ

Хлебаю романтику. – Валенки с бахромой. – Меня облетают стороной вертолётчики. – Хозяин всея тайги. – Он же потенциальный обитатель палаты №6. – Страшный мужик на дереве. – Волки размером с оленя. – С фонариком против медведя-людоеда. – Медведь на крыльце! – Ужасы подземелья: человек с содранной кожей. – Нашествие чёрных тритонов. – Оглушительная тишина. – Пьянство в глуши. – Порошковое вино. – Анафема охоте. – Следую своей карме. – Неполный перечень экзотик. – Где ты, племя моё?..

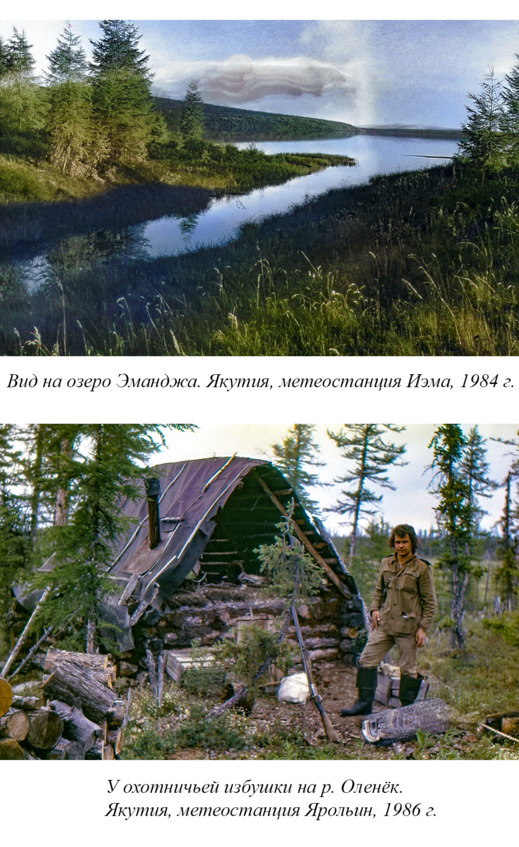

Ну что, отработал я после окончания училища 2 года на труднодоступных таёжных метеостанциях в Якутии. Возле полярного круга, как раз в тех же местах, что и описаны у Сат-Ока – только по нашу сторону Берингова пролива. Хлебнул, как говорится, романтики. И охоты, и рыбалки, и полярной ночи, и полярного же сияния… Там не требовались никакие внешние искусственные «индейские» атрибуты, всё и так было всамделишным.

Разве что, вот: надоел мне однажды вид моих скучных чёрных валенок, и я, за неимением замши, обшил их поверху палаточной тканью цвета хаки и пришил, из неё же, бахрому – такую длинную, что она даже волочилась сзади по снегу. И потом ещё расписал (обычными цветными карандашами, без лишних комплексов) эти свои «высокие мокасины» индейскими узорами. Заодно нарисовал что-то типа «бисерных» полос и на рукавицах.

Как я теперь вспоминаю, то-то вертолётчики как-то странно переводили взгляд: то на меня, то на мои ноги – когда забрасывали нам продукты на метеостанцию, – и почему-то подозрительно быстро старались улететь.

А больше ничего такого по нашему с вами профилю не могу припомнить. Природа, конечно, потрясающе дикая в Якутии. Вообще, про Якутию мало кто где упоминает, и это только к лучшему для неё – целее будет.

Но ощущения для коренного горожанина были, конечно, небывалые.

Вот, например: ушёл ты от метеостанции на десяток километров и сидишь на берегу таёжного озерца, по зеркальной поверхности которого расходятся следы от плывущих ондатр, а неподалёку из воды торчат лишь уши и ноздри лося, спасающегося от гнуса, а вокруг тебя на сотни километров вокруг ни единой человеческой души (если, конечно, не считать трёх коллег-мужиков, оставшихся на станции). На несколько сотен километров никого! И ты здесь – единственный созерцатель и властитель всего этого великолепия. Вот как это так?.. Не укладывалось в голове.

Но к этому скоро привыкаешь, и когда спустя 1—2 года выезжаешь со станции, то уже, наоборот – шокируют толпы людей. Благо, что это происходит всегда постепенно, то есть вполне гуманно. Сначала вылетаешь на вертолёте в небольшой посёлок – и обычные люди первое время кажутся таким чудом! Особенно женщины и дети. Потом оттуда летишь в довольно провинциальный город Якутск и там более-менее акклиматизируешься. И уже в миллионный город прибываешь не таким уж и одичавшим. Подлетаешь ночью к Новосибирску – целое море огней! Сразу чувствуется: вот она где, Цивилизация. Но чуть только попривыкнешь дома, и этот твой миллионник вскоре тоже – дыра дырой. И эти толпы глаза б мои не видели…

Там, на безбрежных просторах, я был очень значимым, одним-единственным, Уникальным Человеком, а здесь, среди миллионов, я просто… никто.

Такое вот приходит характерное чувство потери самого себя. А теперь на минутку представьте: вы сразу же, мгновенно, после двухлетнего одиночного заточения в тайге перенеслись, скажем, в московское метро, в час пик. Всё! – отдельное койко-место в палате №6 вам обеспечено. Это без всяких шуток.

Однажды на почве полного безлюдья в таёжной глуши я даже нешуточно испугался.

Подхожу к своему заповедному озеру Подкова и вдруг краем глаза вижу: на дереве сидит какой-то мужик, скорчившись на ветвях и прижавшись к стволу, и пристально рассматривает меня в упор немигающими, красноватыми, выпученными глазами! Да ещё с рожками на голове! И тишина… У меня вот такие мурашки пробежали по спине. Откуда здесь взяться мужику?! Который ещё и забрался зачем-то на дерево, сюрреализм какой-то… В голове мгновенно промелькнуло несколько вариантов – от чёрта-лешего до заблудившегося геолога в шапке-ушанке, или решившего меня разыграть метеоролога. И тут он вскинул руки, подпрыгнул, и тяжело взлетел, как Карлсон – только без пропеллера, а расправив огромные крылья. Ну точно как летающий бочонок.

Оказалось, это исполинский филин! Но иллюзия сидящего на дереве человека была полной, я даже и не предполагал, что филины бывают такой величины, думал, они размером где-то с сову.

И волки там тоже были нехилые! Признайтесь, вы при слове «волк» представляете себе, наверное, животное размером с крупную овчарку, только дикую? Я тоже так думал. Ничего подобного! Волк, настоящий полярный волк, размером почти с северного оленя! Я глазам своим не поверил, когда одного притащили с охоты на станцию. Ну, как «притащили»: привезли на нескольких полозьях из лыж, иначе его и с места не сдвинуть – такой великанский зверь.

И ещё зимой они очень романтично поют. Вы слышали, конечно, знаменитое грузинское многоголосие? Как причудливо сходятся и расходятся голоса? Вот так и волки выступают вдали, а собаки на метеостанции сходят с ума от этих концертов и аплодируют им неистовым лаем.

Вот только медведя не посчастливилось увидеть вживую, хотя в тех местах их водилось множество: то сиденье поролоновое в моторной лодке ночью разорвут, то заготовленную рыбу украдут, то просто следов своей жизнедеятельности повсюду наоставляют.

А работа ведь у дежурного метеоролога круглосуточная: ровно каждые 3 часа наступает так называемый «срок»: нужно идти на метеоплощадку снимать показания с термометров, гигрометров и прочих скучных приборов. И вот идёшь ты туда ночью, дрожа спросонок, а это метров пятьдесят, освещаешь тропинку повизгивающим фонариком-жучком и – ой, как неуютно… При его тусклом мигающем свете клубящийся туман и кустарник принимают такие причудливые формы… А в голове ещё роятся остатки недосмотренного сна. Так и чудится наблюдающий из засады медведь-шатун, выбирающий на тебе десертные места. До сих пор это иногда снится по ночам.

Как-то раз выхожу из дома, а на крыльце на меня пристально смотрит здоровенная медвежья морда! Я оторопел от неожиданности. А это мужики, пока я отсыпался после суточного дежурства, добыли медведя и сняли с него шкуру таким образом, чтобы осталась голова с клыкастой пастью. Дело было так: шли они себе по бережку озера, ни о чём таком не думали, вдруг видят – лежит полусъеденная оленья туша. Стали к ней подходить – и тут из-за неё медведь с рёвом ка-а-ак выскочит! И на них. Ну и вот… Хорошо, что я накануне туда не пошёл…

Но тут дело в другом. Вы в курсе, что медведь без шкуры выглядит абсолютно как человек с содранной кожей? И руки, и ноги, и туловище – всё, как у людей. Ужас. А мне приходилось потом спускаться в ледник и ещё отрезать от этого мясо на шашлык. Бр-р-р… Я ощущал себя там, как в фильме ужасов – хотя в ту пору их ещё никто и не видел.

Из необычной живности были там ещё чёрные тритоны. По-научному, сибирские углозубы – это такие древние земноводные, нечто среднее между ящеркой и лягушкой. Северные саламандры! Они появлялись весной и почти неподвижно лежали целыми стаями в ледяных лужах, как угольно-чёрные мини-крокодильчики. Чего угодно я ожидал увидеть на Севере, только не этого. На зиму они вмерзают в лёд, а потом оттаивают и оживают. Вот это жизнь! Какими судьбами их занесло в Якутию, где зимой обычны морозы под -60 градусов?.. Почему они до сих пор не перекочевали ближе к югу? Загадка…

Когда меня в первый раз, как говорят в нашей профессии, «забросили на точку», и как только стихло вдали стрекотание доставившего меня вертолёта, я словно бы оглох! Такая вдруг навалилась звенящая тишина. Я даже для проверки слуха стал щёлкать пальцами возле ушей. Ну, вот никогда вам такой тишины не услышать, даже если уедете настолько далеко от города, что стихнут уже все звуки – и автомобильные, и самолётные – любые! Всё равно там, в Якутии, тишина была иного рода. Она была полнейшей, просто космической какой-то. Когда я поделился этим своим наблюдением со встретившими меня мужиками-метеорологами, мол, тишина-то здесь какая, а? – то услышал в ответ дружное: «Да ЗАДОЛБАЛА уже эта тишина!!!» Спустя несколько месяцев я их вполне понял: им уже хотелось в долгожданную людскую кутерьму, в ресторанный гам, к рюмочному звону, женскому смеху и дыму коромыслом…

Но я по первости зачарованно бродил по окрестностям, впечатлённый неслыханной тишиной и покоем.

Все мои сослуживцы-мужики на метеостанциях, были, конечно, пьющие. Периодически ставили брагу в огромных молочных бидонах, которые во время перегонки временами взрывались, уделывая всё помещение. В итоге они пили то, что всё же удавалось выцедить, и в пьяном угаре, бывало, стреляли в потолок из ружей. Ну точно, как те невменяемые оджибвеи из книжки – разве что уши откусывать друг другу не додумались. Поэтому мне было с ними нелегко. Я ведь до 21 года не знал вкуса алкоголя принципиально – дурной пример отца отбил всякую охоту попробовать сие нехорошее зелье. В этом моём полном неведении доходило до смешного. Как-то раз увидел на станционной свалке пустые ящики с надписью «Сухое вино», и поинтересовался у мужиков: а как его следует пить-то? Разводить винный порошок водой, как сухое молоко?.. Они не сразу и сообразили, о чём я вообще толкую, потом сильно подивились моей оригинальной идее. Особенно озадачились вопросом, откуда в полученном таким образом напитке возьмётся желанный градус? Вот каким я был тогда неиспорченным юношей-таёжником.

Что касается охоты… Теперь я очень рад, что в своей жизни не смог добыть никакой дичи крупнее белой куропатки. Но даже и за это мне теперь стыдно и безумно жалко тех птиц. Хотя ведь это было всё равно, как сейчас сходить купить замороженную курицу. Но мне от этого ничуть не легче. Магазинных-то кур не мы самолично лишаем жизни, а вот тех бедных куропаток…

А раньше по молодости и по глупости ещё переживал: «Как же так?! Ведь я типа индеец, а не сумел в жизни добыть ни лося, ни оленя, ни медведя – не говоря уже там о бизонах». Не представляю, как казнил бы себя теперь, что убил большое, всё соображающее, живое существо, и притом даже намного превосходящее меня размерами. А ещё менее представляю себе запоздалое раскаяние человека, который убил исполинского кита. А всё дурацкие юношеские книжные фантазии и охотничьи амбиции, и характерные для того возраста бесчувственность и нежелание задуматься о ценности любой жизни.

Тьфу вообще на неё, на эту дурацкую охоту… Лучше подскажите мне: где и как можно отмолить несколько загубленных невинных птичьих душ? И ещё больше рыбьих. А то я тут уже весь извёлся…

Весной, когда хариус поднимался на нерест вверх по речкам и ручьям, начиналась рыбная промысловая лихорадка. И были полны рыбой и рюкзаки, и кастрюли, и бочки… И красная икра, разбросанная по всей станции – на столах, на полу, на крыльце, в лодках… Я не одобрял такого массового лова – но пассивно, конечно. Хватало ума не перечить озабоченным хозяйственным мужикам. Для меня намного ценней и памятней был всего один-единственный хариус, пойманный за день, но пойманный самолично – скажем, на удочку-подергушку из лунки.

…Вдруг вспомнилось сейчас одно моё сбывшееся детское предчувствие, и вот хочу поведать вам, каким образом я попал на одну из метеостанций.

В пионерском лагере у нас возле клуба висел огромный красочный фанерный стенд, на котором была от руки нарисована масляной краской физическая карта СССР с фигурками всех живущих в стране народностей – в их числе и туземцы в национальных костюмах. Я любил подолгу стоять возле неё и рассматривать эти наряды, сравнивая их с индейскими. Заодно мысленно выбирал себе место по душе – куда бы мне хотелось поехать, когда вырасту. И почему-то меня более всего притягивала, как магнитом, самая глухая, таинственная часть карты с нарисованной речкой под чудным названием Оленёк.

Я почему-то был абсолютно уверен, что когда-нибудь обязательно окажусь там – рано или поздно. Казалось, именно там воплотятся все мои индейские мечты о романтической жизни в лесах.

Можете представить мои смешанные чувства, когда, спустя десять лет, в Якутском Управлении Гидрометеорологии при распределении меня направили на метеостанцию, расположенную именно на реке Оленёк! Мне моментально вспомнился тот, давно уже позабытый лагерный стенд и возникло ощущение дежавю – я ощутил, что всё неуклонно идёт по составленному кем-то плану.

Хотя, если бы не предначертанная мне самой судьбой Якутия, если бы я имел возможность самостоятельно, уже вполне осознанно выбрать место работы, то я бы сейчас выбрал родную Западную Сибирь. А конкретнее, поехал бы на какую-нибудь метеостанцию в Ханты-Мансийскую Автономную Область, а проще – Югру. Это много ниже по течению Оби, если плыть от Новосибирска. Природа там неизмеримо разнообразнее якутской, и осенью, и особенно зимой – потому что круглый год там стоят вечнозелёные сосны, кедры и ели, которые не сбрасывают на зиму хвою. А красота и живописность местности – это мой основной интерес в природе, охота и рыбалка остаются на втором плане.

В далёкой Якутии, конечно, побольше будет северной экзотики (и прежде всего потому, что она именно далёкая, более дикая и малодоступная) – Верхоянские горы там, то-сё… Но вот якутская природа в северных приполярных районах удручающе тоскливая! Потому что из деревьев там растут почти исключительно одни только лиственницы. А они-то ведь на зиму сбрасывают свои иголки, и поэтому в холодное время года деревья стоят полностью голыми. Вся тайга вокруг просвечивает насквозь. И длится это аж месяцев семь в году! Ну, ёлки-палки, ребята… Представьте, больше полгода вам придётся принудительно «любоваться» чёрно-белым пейзажем из голых древесных стволов северных редколесий. Практически – любоваться дровами. Человек с художественным вкусом может от подобного зрелища впасть в депрессию. Про южную Якутию ничего не могу сказать, не посчастливилось там побывать. Вроде там в этом смысле полегче.

Не только уныло-однообразные зимние пейзажи выводили из себя, но и вообще, ощущался выраженный дефицит ярких красок и запахов. К примеру, намажешься от сухости рук каким-нибудь увлажняющим кремом и мужики сразу начинают мечтательно бродить по комнатам и вздыхать: «Капец! Пахнет, как женском общежитии!» У меня тоже обострилась тяга к полузабытым запахам и краскам цивилизации, и по возвращении домой я даже стал собирать коллекцию душистого мыла разных сортов в ярких упаковках. И первое время постоянно торчал в парфюмерных отделах магазинов.

Хотя… всё же есть на севере Якутии один короткий период весной, когда природа щедро вознаграждает за целый год обонятельного воздержания.

Что действительно потрясает новичка в весенней лиственничной тайге, так это её непередаваемо манящий аромат! Сногсшибательный запах всей тайги, всей местности сразу! Вот у нас весенний лес в целом не пахнет. Ну, разве что тополиные почки начинают приятно благоухать – если их, к примеру, размять в пальцах. Или цветущее дерево какое-нибудь встретится – черёмуха там, или яблоня. В общем, у нас тут точечные источники весенних запахов. А там – вся местность до самого горизонта благоухает невыразимо притягательным запахом молодой лиственничной хвои. И она такая нежная и мягкая на ощупь… Да ещё при этом вся местность вокруг до самого горизонта приобретает очень специфический нежно-нежно-зелёный цвет! Ходишь по этому светло-изумрудному раю и никак не можешь надышаться. К сожалению, всё это очень быстро, по-сибирски, сворачивается и начинается зелёный ад в комарином царстве.

На метеостанциях обычно работают сутки через трое. Отдежурил – и свободен целых три дня! Зато уж, когда дежуришь, проводишь весь день в трудах, аки пчела: и метеонаблюдения делай, и потом их передавай по рации, куда следует, и ещё топи печь, готовь на ней и корми людей…

В задачи дежурного входила ещё и нелёгкая задача натаскать на целый день воды в большой бак – а для этого приходилось долго долбить лёд пешнёй на 50-градусном морозе. Вы же знаете, что нельзя постоянно пить растопленный снег, в нём нет каких-то микроэлементов, потом могут все зубы повыпадать.

На таком морозе за ночь большая лунка промерзала минимум на полметра и приходилось, задыхаясь под шарфом, её долго и нудно отдалбливать заново, выбрасывать лопатой шугу, да следить, чтобы самому не соскользнуть в прорубь по её наросшим за зиму пологим краям. И потом ещё раз пять сходить от озера до метеостанции с тяжёлыми вёдрами ледяной воды.

В то время я ещё носил очки, и они при такой активной работе запотевали каждую минуту! Видимость – ноль. А протирать их на морозе – это значит, прикасаться, обжигаясь, к раскалённым добела стёклам. А результат от этого тоже нулевой – толку всего на несколько секунд.

Поэтому накрепко запомните и передайте другим: на Севере очкарикам не место!

Однажды, когда подступили уже самые сильные холода, около -55-60 градусов, я вышел ночью на метеоплощадку, чтобы снять показания с приборов. До неё идти метров 50. Вот иду, свечу фонариком и вдруг слышу, что в темноте кто-то сзади крадётся за мной по сухому рассыпчатому снегу, с таким негромким характерным шорохом: ш, ш, ш… Как-то мне стало не по себе. Может, думаю, медведь-шатун меня скрадывает? Оглядываюсь – никого… Пошёл дальше, опять шаги: ш, ш, ш… Что такое?.. Не пойму. Сколько раз до этого ходил и ничего подобного не слышал. А через некоторое время вдруг сообразил, что эти звуки напрямую связаны с моим дыханием! Выдохну – и сразу воздух зашипит на морозе. А это водяной пар: при выдохе он от такой низкой температуры мгновенно превращается в ледяные кристаллики, они трутся друг о друга – и получается этот шелест: ш-ш-ш… Но эффект ходьбы по рассыпчатому снегу полный.