Полная версия

Моя жизнь среди индеанистов

О-о-о! Да ещё и написал её, оказалось, самолично индеец! И в первый раз я увидел в ней на фотографиях настоящих индейцев, да ещё каких – классических сиу, причём самых, что ни на есть, столпов индеанизма: Сидящего Быка, Красное Облако, Крапчатого Хвоста… А не тех, бритых до синевы немецких актёров в париках со студии ДЕФА.

Но и на этом мама не остановилась. В другой раз она принесла мне оттуда… «30 лет среди индейцев» Джона Теннера, 1963 года издания! Вот попробуйте и её где-нибудь сейчас купить. Нет, вы попробуйте, попробуйте! Поезжайте в Киев и попробуйте. Уже тогда она была библиографической редкостью. И её тоже я больше не встречал нигде и ни у кого.

Каким образом эти редкие книги достались именно мне среди полуторамиллионного города – ума не приложу. Видно, судьба их такая. И моя.

Эта книга, кстати, послужила мне неким испытанием: брошу я после неё индейцев или нет? Кто читал, тот поймёт, о чём речь. Бесконечные оджибвейские пьяные оргии с откусыванием носов, бесконечный голод, бесконечные описания каких-то тяжёлых зимних охот, спонтанных бессмысленных межплеменных стычек, преимущественно неудачных военных походов… Всё описано скупо-документально, ни малейшей романтики. Но я не бросил. Немного, конечно, озадачился, поудивлялся таким, совсем не романтичным индейцам. Но прошло. Как говорится: кто любит, тот простит.

А вот что решительно не понравилось мне в этом издании, так это традиционное наше пресмыкание перед Пушкиным! Он, видите ли, соизволил своею гениальною дланью сделать несколько переводов тех мест, что ему приглянулись, и теперь все они были выделены в книге курсивом и заключены в квадратные скобки. При чтении это очень отвлекало от хода повествования. Причём губа у Пушкина была не дура, и он, действительно, выбирал самые интересные моменты – и тем испортил эти моменты напрочь. Приходилось теперь продираться сквозь устаревший русский язык и стиль изложения. Проведши, коли, отселе, пришед… Зачем оно мне здесь? А как вам такое: мокасины – род кожаных лаптей. Но что раздражало сильнее всего – индейцы у него там везде индийцы! Так и хотелось сказать: сам ты индиец! Или вот ещё: «весь табор шумел и пьянствовал». Каково?

Нет, сам я очень уважаю Наше Всё – в основном, конечно, заочно, – доверяюсь в этом деле специалистам. Самолично я пока не в состоянии постичь всю глубину нашего гения, да оно и к лучшему – есть ещё, куда расти.

Ну запихайте вы все эти переведённые части в его полное академическое собрание сочинений и храните их в веках – ну сюда-то зачем?.. Не все ведь обязаны быть пушкинистами и благоговеть перед каждой запятой или даже кляксой, которую он когда-либо поставил. Индийский табор… Ну, большое «спасибо» нашему светилу за создание подходящей атмосферы повести.

К слову, ещё немного о Пушкине. Побывал я после питерского Пау-Вау и в Царском Селе, в Лицее, где он учился. Экскурсоводша показала нам крохотную каморку-пенал, в которой ютился начинающий поэт. Но я не особо ею впечатлился. Потому что в точно такой же комнатушке (размером с купе поезда) и сам живу всю свою жизнь, с самого детства – и не жалуюсь. У юного Пушкина там была спартанская обстановка: только кровать, стул, комод, конторка и умывальник. Ну, с этим-то всё понятно, а вот куда… «А куда Пушкин ходил в туалет?» – вдруг задал законный вопрос один из посетителей. И тут неожиданно экскурсоводша ка-а-ак взбеленилась! Стала возмущённо кричать на весь Лицей, размахивая руками, что её уже все просто невозможно достали этим вопросом! Что буквально каждая группа задаёт один и тот же вопрос! Нет, чтобы поспрашивать о чём-то высоком: о стихах, об учёбе, о друзьях! Я мысленно перекрестился, потому что и сам чуть было не задал ей этот невинный вопрос, но, слава те господи, пронесло.

Ну, а что уж тут такого-то?.. Все мы люди – интересно же знать, где облегчаются будущие гении. А если вдруг туалет ещё рабочий, то, возможно, и самому причаститься, так сказать, прикоснуться к Истории.

Я уже выходил из Лицея, а из глубины его гулких коридоров всё ещё доносились вопли разъярённой экскурсоводши. Бедная женщина! Быть может, изучая в юности пушкинистику, она мечтала о том, как будет вести с благородными посетителями Лицея неспешные беседы о высоком и прекрасном… А вместо этого теперь, возможно, видит по ночам повторяющийся сон про Пушкина, сидящего в нужнике и сочиняющего оду.

Наверно, здесь этот рассказ и не к месту, ну просто захотелось немного разбавить индейскую тематику.

…Так я опять о книжках. Потом выменял у одноклассника на что-то ценное полуразложившегося «Маленького Бизона» вообще аж 1957 года издания. По-моему, сия книга вообще не существует в природе в целом виде – без половины вырванных фанатиками страниц и крайне ветхой обложки. Все экземпляры, судя по рассказам в первой части «Голосов», зачитаны буквально до дыр. И оно стоило того – так её зачитывать.

Какие же именно страницы были варварски выдраны из моего экземпляра безмерно увлечённым индеанистом? Сейчас специально для вас возьму и посмотрю. Ого! Там не хватает аж 41 страницы! А именно: 31, 32, 50—83, 95, 96, 127, 128, 209, 210. И это при том, что во всей книге их должно быть 223.

Но, верите ли, от этого книжка для меня не стала хуже ни на йоту! Я просто даже в первый раз и не заметил их отсутствия. Вернее, не придал этому никакого значения. Что характерно, на ход повествования это почему-то никак не повлияло. А когда перечитывал все последующие разы, мне оставалось только гадать, что же там такое у них происходило – и это как раз было интереснее всего! А произойти могло всё, что угодно, поэтому эта книжка никогда не могла надоесть – она была с вечно открытым, бесконечным сюжетом.

Наверняка, из книги были украдены самые интересные места – ведь вырывать случайные листы фанатик бы не стал, а значит, там определённо были ценные описания каких-нибудь старинных обрядов или, например, подробные инструкции, как смастерить индейский лук и стрелы, или что-то в этом роде. Или же, скорее всего, на некоторых из тех листов были рисунки индейцев, а то даже и фотографии! У кого есть эта книжка в целом виде, может посмотреть о чём идёт речь на этих страницах и убедиться в моей правоте.

Дело в том, что сам я этого делать не стану. Хотя, теперь есть возможность скачать полный текст книги где-нибудь в Интернете или попросить прислать его бывших кунаков-индеанистов.

Пусть в моей памяти всё останется так, как было в детстве. Как остаётся несбывшейся первая любовь.

У моего любимого новосибирского писателя Николая Самохина есть такие потрясающие строчки:

«Нет, первая любовь, не сбывайся никогда! Останься болью, электрическим ударом в сердце – когда вдруг мелькнёт в толпе похожий профиль, золотым летним дождём, сладким воспоминанием о трепете от первых прикосновений. Останься девочкой-недотрогой, пролейся не любовным потом, а слезами и стихами».

Впервые я это прочитал ещё в глупом детстве и сразу же подумал: ага, конечно, – зелен виноград! Просто не вышло тогда ничего «такого» у автора с девушкой, вот он и успокаивает теперь себя. Но эти строки засели во мне, и спустя некоторое время я уже проникся ими до глубины души. Сформулировано просто гениально, поэтичней никто не сможет сказать во веки веков.

Вот и я не хочу теперь разочароваться в тех своих детских фантазиях.

А мама по-прежнему не унималась: теперь принесла мне с толкучки самого Шульца! Такую клёвую подержанную книгу пензенского издательства – аж 1956 года.

А запах! Она пахла… индейцами. Ничуть не преувеличиваю. Кто-то до меня её уже читал и перечитывал и оставил на страницах свои таинственные следы. Такие старые, тёплые, пожелтевшие страницы провинциального издательства. С тех пор люблю только такие, а ослепительно белые, лощёные, бездушные листы московских издательств терпеть не могу.

А рисунки! В том характерном, старинном книжном стиле, такими штришками, вроде гравюры. Загадочно звучало и имя художника, который рисовал эти иллюстрации – А. Оя. Чудилось в этом имени нечто индейское…

Общее название книги было «Ошибка Одинокого Бизона», в ней три повести, но в совершеннейшее упоение я приходил, конечно же, от первой – «С индейцами в Скалистых горах». Ну, это та самая знаменитая «индейская робинзонада»: как герой повести, вдвоём с Питамаканом, выживал, без ничего, полностью с нуля, в Скалистых горах. Настольная книга практика-выживальщика. Это поистине священные тексты для юноши-индеаниста. Девушки-индеанистки, я думаю, не так впечалевались этой повестью, у них в индеанистике свои интересы.

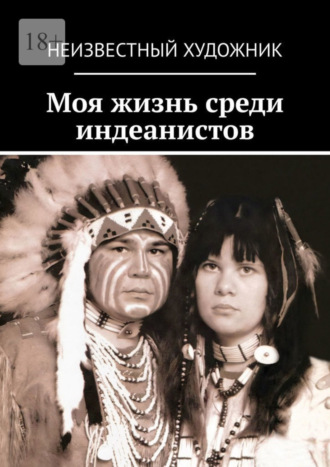

А потом мама доконала меня окончательно, Шульцем же: прелестно потрёпанной книгой «Моя жизнь среди индейцев». Ну, тут слова бессильны. Даже сейчас не спеша перечитывать её с толком, с расстановкой – это такой… кайф.

Само название книги звучало настолько многообещающе, что я даже не стал её сразу открывать, а долго рассматривал цветную иллюстрацию на обложке, в предвкушении пытаясь мысленно вообразить, что же меня в ней ожидает.

Теперь вы понимаете, откуда взялось название этой моей книжки. Не пришлось пожить среди индейцев, так хоть пожил среди индеанистов… И то ладно.

Сейчас вот думаю: как мама безошибочно находила книги именно про индейцев? Ведь она была совершенно не в теме и очень далека от разных этнографических тонкостей. Как она не путала их с другими туземцами, папуасами, бушменами, древними людьми, да с теми же самыми индейцами, но только южноамериканскими?.. Видимо, и правда: эта культура чем-то так самобытна, стоит особняком, что её не спутать ни с какой другой.

Только один раз она ошибочно купила «Повесть о Манко-смелом» – вот там как раз про первобытные племена. Но тут и я бы обманулся: на обложке там чувак с пером в длинных волосах. Видимо, художник-оформитель был не очень-то сведущ в первобытной теме, или тоже был слегка индеанистом. И внутренние иллюстрации тоже были почти «индейскими». Тут я понимаю Мато Сапу, который написал в первой части «Голосов», что именно эта книга дала ему первый старт в нашу нелёгкую индейскую жизнь.

Книжки «про индейцев» мама всегда клала мне под подушку в ночь перед Днём рождения. Проснувшись утром, я долго-долго оттягивал момент, когда можно будет запустить туда руку и попытаться определить на ощупь, что же там такое лежит.

Это были моменты абсолютного счастья – знать наверняка, что неведомый подарок уже точно у тебя под подушкой и осталось лишь его достать. Я откладывал этот момент, насколько мог выдержать, ведь:

Предвкушение праздника волнительнее самого праздника.

Откуда же я мог тогда знать, что изданных книг «про индейцев» в природе существует весьма и весьма ограниченное количество? Мне верилось, что так может продолжаться бесконечно! Что каждый день рождения буду неизменно находить под подушкой новую книжку уровня «Мой народ Сиу», или же очередную неизвестную повесть Шульца – и так будет продолжаться до самой старости… А если успеют, наконец, изобрести средство от смерти – то и вечно.

Тут-то книжки про индейцев и закончились. Вскоре выяснилось, что у меня уже есть практически все изданные, действительно заслуживающие внимания.

В основном попадалась художественная литература вроде бы формально и об индейцах, но довольно скучноватая – там со всех сторон обсасывались похождения белых героев. Это я про авторов типа Фенимора Купера, Майн Рида и подобных им романтиков.

Например, из всей довольно толстой книжки «Оцеола – вождь семинолов» мне на всю жизнь врезался в память только его фирменный клич: «Ио-хо-эхи!». Само содержание романа стёрлось из памяти напрочь.

Запомнились, правда, ещё гордые слова Оцеолы в ответ на предложение:

– Может быть, вы выпьете вина?

– Нет, благодарю. Я пью только воду.

Это меня почему-то очень впечатлило. Ну крутой же ответ! Поставил на место заискивающе лебезящую бледнолицую собаку.

Пытался и я подражать Оцеоле, и пил некоторое время одну только воду; но довольно скоро она осточертела, и я опять перешёл на разные убийственные напитки бледнолицых, типа лимонада или пепси-колы.

Вот мы и добрались до нашего, понимаешь, Сат-Ока…

Ну, что вам сказать? Напрочь испортил невинному человеку жизнь. Просто взял и поломал. Обзывать его теперь или хвалить? Проклинать или превозносить?..

Это ж надо было какому-то недоумку в послесловии к его «Земле Солёных Скал» сдуру написать, а мне сдуру прочитать: «Сат-Ок не забыл своих далёких соплеменников. Ему удалось установить и поддерживать связь с племенами, заточёнными в резервации, а через них – с родным племенем шеванезов, которое всё ещё кочует на Севере в районе Медвежьего озера, по-прежнему не сдавшееся, гордое, свободное, независимое».

Племя всё ещё кочует!!! Прямо сейчас! Существуют настоящие свободные индейцы! Совсем такие же, как в книге, да что там – те же самые!!!

Вот и всё… Пропал мальчик! Раз такие дела, я твёрдо решил сбежать в Канаду через Берингов пролив, чуть только подрасту – и ага… Только и видели потом здесь меня.

Я смотрел на год издания книги: 1976 (откуда же мне тогда было знать, что сама повесть написана аж в 1958 году?), а они там ещё кочуют! А мне всего 10 лет… И даже ещё великий вождь Леоо-карко-оно-ма (написал сейчас это имя, между прочим, по памяти) «хотя и весьма преклонного возраста, но по-прежнему ведёт родное племя сквозь чащи и прерии». Блин! Как бы мне его ещё застать-то на месте, поскорее вырасти-то?!

Первым делом я скрупулёзно выписал из книги в тетрадку все-все «индейские» слова: уг, мей-оо, мехец, малыш-ути, паучок зузи, секусью-горностай и так далее (хотел было выучить весь язык шеванезов, но там слов кот наплакал) – чтобы уж было о чём нам поговорить, когда, наконец, прибуду на место! Неистовая Рысь, Сильная Левая Рука, Танто, Овасес, Та-Ва – сразу видно, откуда растут ноги у имён многих наших, обманутых поляком, индеанистов. Помню, ломал голову, где в имени Сат-Ок «перо», а где «длинное»? Принял волевое решение: «ок» пусть будет перо, ну, а «сат» – соответственно, длинное; а если нет, тем хуже для шеванезов. Вот чем была забита моя бедная головушка…

Но сейчас ни капли не жалею! Я реально был счастлив тогда, потому что уверен, что всё это взаправду (не будут же взрослые врать? – тем более, советские журналисты!), и всё это у меня ещё будет впереди. Мальчишеское длительное помешательство.

Как я себе всё это вообще представлял?.. Как буду там жить, и что делать?

Вот добреду я к шеванезам сквозь чащи загадочной страны Толанди – если не пристрелят пограничники с обеих сторон, если не заблужусь и медведь не укусит, и торжественно скажу: «Здравствуйте, в смысле, хау, колы, уважаемые непокорные индейцы, примите меня к себе, я тоже хочу быть непокорным. Я ваш друг и брат».

А они мне такие: «А что ты умеешь, друг? Охотиться на серого медведя? Сражаться с канадской конной полицией в красных мундирах? Хоть что-то ты вообще умеешь из полезного? А в школе Молодых Волков ты обучался? Вот то-то и оно. Нам хилые и нахлебники без нужды. Уг!»

К слову сказать, этой знаменитой «синей книги» «Земля Солёных Скал» тогда не было в свободной продаже и не могло быть – это была библиотечная серия.

Вот я и сидел в тиши библиотеки, с тетрадкой и ручкой, странствуя по выдуманной чистокровным польским писателем блаженной индейской лесной стране…

И что там такого видела на моём детском личике добрая библиотекарша, раз она так улыбалась, украдкой посматривая на меня?..

В то время Сат-Ок был для меня живым богом! Я нисколечко не утрирую. Его жизнь была абсолютным эталоном, образцом того, как именно я хотел бы прожить свою жизнь. Я променял бы свою жизнь на его жизнь ни секунды не колеблясь, да ещё сказал бы за это огромное пиламайя.

После всего, что я прочитал в повестях о его жизни с индейцами, он стал для меня настоящей современной легендой. Я гордился, что живу с ним в одно время и удивлялся, почему у нас так мало о нём говорят и пишут. А ведь должны были о его удивительной судьбе трубить на каждом углу и благоговейно следить за каждым моментом его теперешней жизни и сообщать о них всему миру. Я недоумевал, чего это всё как-то поутихло и о нём не слышно ничего нового.

Я даже стал проявлять интерес к польскому языку – ведь сам Сат-Ок говорит сейчас на нём! Достал русско-польский разговорник – надеялся, что когда-нибудь пригодится. Планировал съездить к нему в Польшу, когда подрасту, чтобы посмотреть, где он там живёт и как работает мотористом на судне в гданьском порту.

Ну, ведь форменное сумасшествие, правда же?.. Такая сильнейшая фрустрация: когда он там, почему я-то здесь?!

И вообще – что это ещё за притягательная Польша такая – раз сам Сат-Ок променял на неё родную сказочную страну Толанди? Мёдом там намазано, что ли? Ведь кто ему сейчас мешает вернуться обратно? Раньше, понятно, была война, другие трудности, то-сё. Но сейчас-то?.. Вот ему же приходят известия из Канады о его отце, вожде Высоком Орле, который по-прежнему «ведёт родное племя сквозь чащи и прерии». Чего же он для начала не навестит родителя-то, ну а потом вообще наверняка там расчувствуется и с радостью останется среди своих? Да и мать бы ещё туда взял с собой – это сколько же она не виделась с мужем-то? Стопроцентно на месте Сат-Ока я бы уже давно вернулся жить среди индейцев, только бы меня в Польше и видели.

Что-то там было… нечисто. Но что именно, я понять не мог. Вероятно, коварные соблазны бледнолицых пленили сына гордого вождя шеванезов – решил я. Тёплый туалет, электричество, водопровод, варёные сосиски в целлофане… Вообще, тихая спокойная жизнь, без надоедливой конной канадской полиции в красных мундирах, без кровожадных серых медведей и комаров.

Но как можно было вот так, навсегда, бросить родное племя?..

И всё же этот писатель и правда смог кое в чём изменить мою жизнь.

Например, благодаря Сат-Оку я полюбил Осень. Да, вот так, именно с большой буквы О. То есть я любил её и раньше, только не сознавая этого. Вы же сами знаете – как-то не принято в детстве любить осень. Лето – тут без вопросов, оно однозначно вне конкуренции, потому что лето – синоним каникул!

Но вот что я прочитал в детстве в повести Сат-Ока «Таинственные следы»:

“Белые люди восхищаются весной – временем лопающихся почек и расцветающих цветов. Поэты всех народов охотно воспевают это время. Я же считаю, что весну хорошо вспоминать, хорошо ждать её, но трудно ею тешиться. В моей стране – это время ледяных дождей и метелей, вязкой земли, промокших ног. Голода, скользких скал и разлива рек. Не помню такого случая, чтобы в Месяц Лопающихся Почек я ходил с сухими ногами. Нет, намного прекраснее весны время, называемое нами Смертью Природы, – белые называют его индейским летом. Люблю осень, и никто меня не убедит, что весна лучше…”

Отложил я книгу и задумался, сосредоточился на его словах и своих чувствах по поводу прочитанного. И понял, что и я на самом деле больше всего люблю осень! И всегда любил – просто раньше не отдавал себе в этом отчёта. А к словам Сат-Ока я прислушался, потому что безоговорочно доверял ему и уважал.

Я осознал, что всегда любил это завораживающее буйство тёплых красно-жёлтых красок, спокойное солнце, грибной аромат прелых листьев, сверкающие летающие паутинки, печальные голоса улетающих птиц, наступившую лесную тишину, безбрежные сжатые поля, манящие запахи дымков от сжигаемой ботвы на огородах и, главное, какое-то щемящее чувство Прошлого, элегию Уходящего Навсегда. Это было так созвучно мне! Ведь я просто мировой чемпион по ностальгии. Беспрерывно сожалеющий по давно ушедшим временам – в особенности как раз по индейским.

Лето я любил, без сомнения, но любил… меркантильно. Я его любил за что-то – за все летние удовольствия и выгоды. И весна мне тоже нравилась, но только за то, что она – предвестница лета. Но осень я полюбил просто так, за неё саму, бескорыстно, потому что ждать от неё дальше было просто нечего.

А то, что моё любимое, самое красивое время года, ещё называют, оказывается, «индейским летом» – это вообще стало нежданным подарком, бесплатным бонусом – ну прямо по моему основному профилю.

Так что я практически всю свою сознательную жизнь – закоренелый, ярко-выраженный осенефил.

Весь год я провожу, словно во сне, и только осенью прихожу в себя. В определённый момент я вдруг ощущаю себя в очередной раз проснувшимся в Осени. Как будто опять попадаю домой после долгого отсутствия. «Я снова здесь» – звучат в моей голове слова. И если осень неудачная – дождливая, холодная, некрасивая, и нельзя впитывать впечатления, тогда я не могу набраться свежих сил и весь остальной год идёт насмарку. До следующей Осени.

Но, что ни говори, всё же стыдно должно быть Суплатовичу на небесах за весь этот обман. Тем более теперь, когда мы знаем о нём всё то, что знаем из Википедии. Что якобы даже свои книги писал не полностью он сам, а профессиональные писатели, не говоря уже о выдуманной им своей биографии, и что даже в гестапо попал вовсе не потому, что «нечистой расы», а просто за элементарное воровство. Вот оно как всё повернулось…

Но всё равно – огромная благодарность ему за развитие моей детской души! Или, наоборот, за неразвитие её: надеюсь, она осталась почти такой же, как и в 10 лет, только внешне зачерствела малость на жизненном пути…

Вот сейчас мой 9-летний сын как раз начал читать Сат-Ока и пока в восторге от него. Конечно, я не буду открывать ему всей правды. Зачем отнимать у человека сказку?

Просто скажу ему, что никто нигде давно уже не кочует…

А маленький я, тем временем, дома водрузил на подоконник, в укромный уголок, бутылку из-под шампанского и бросал туда свои еженедельно выдаваемые мне на мороженое детские гривенники – в помощь бедным индейцам. Ну, или на своё далёкое путешествие на берега Медвежьего озера: смотря, как сложатся обстоятельства. Может, пришлось бы взятку дать – сунул бы пограничнику эту бутылку шампанского и прошёл к своим.

Естественно, я даже и не задумывался, как потом эту скопленную Сумму с большой, для меня, буквы переправлю индейцам в Америку. Просто собирал и точка. И не помышлял о каких-то там суетных мирских делах. Куда потом подевались эти деньги, ума не приложу… Видимо, всё же вытряс и истратил на игрушку – в редкий момент просветления.

Кстати, об игрушках. Теперь я почему-то горжусь, что в детстве у меня не было пресловутых игрушечных пластмассовых индейцев. Многие люди в «Голосах» вспоминают, что индеанизм у них начался вот с таких вот ГДР-овских, тщательно, в мельчайших деталях, выполненных фигурок. Ну, не знаю… Как-то это немного пошло, что ли… Не хочу, правда, никого обидеть. Звучит это так, как будто они и в самом деле буквально «заигрались в индейцев». А я не воспринимал своё увлечение как игру – мне этим хотелось просто жить.

О существовании таких пластиковых индейских фигурок я в детстве даже не подозревал. Каким-то таинственным образом меня это полностью обошло стороной: никто из моих знакомых ребят ими не владел. Но даже если бы они у меня и были, вряд ли повлияли бы на мой жизненный выбор. Играл ведь я увлечённо в детстве пластмассовыми солдатиками, но не стал же после этого военным?..

Эх, а какие же те солдатики были… аппетитные! Отлитые из полупрозрачной зелёной мягкой пластмассы, они так походили на леденцы, что их всё время тянуло засунуть в рот. Этому соблазну я иногда поддавался – поэтому некоторые солдатики были изрядно покусаны, а иные и вовсе лишались головы…

Ну, а визуально я зависал, конечно, на бесценных для меня в то время рисунках индейских вещей – иллюстрациях Ремингтона к «Гайавате». Сколько времени я провёл, детально рассматривая каждую деталюшечку, сколько их перерисовывал и систематизировал (все виды томагавков отдельно, все виды ножей отдельно и т. д.), и пытался по этим рисункам делать свои первые индейские вещи – это вы представляете и сами. Сами этим занимались.

Наделал я, конечно, каких-то совершенно безумных, с сегодняшней точки зрения, «индейских вещей» и развесил у себя в комнатке на стене.

Первые попытки приобщения к индейцам

А жил я на первом этаже и иногда слышал, как какие-нибудь прохожие переговаривались под окном: глянь-ка, Зин, тут индейцы живут! Очень я этим гордился.

Ну а вещи были: лук из ствола новогодней ёлки с тетивой из резинки от трусов, стрелы с наконечниками из жести консервной банки, томагавк – простой туристический топорик, бахрома, конечно, от штор, гусиные перья в уборе, ну и так далее…

Но разве это важно, когда сам уверен, что всё так и должно быть? Ведь незнание – тоже сила! Самонадеянность прекрасна: если чего-то не знаешь – придумай сам, как это должно быть, и скажи, что так и надо!